思维可视化,助力学生数学思维的生长

宋雪珠 唐诗颖 王彬

重庆市融汇沙坪坝小学 400038 重庆市凤鸣山中学 400037

[摘 要] 数学思维是数学学习力的核心部分,培养数学思维是发展数学核心素养的关键。通过对教材的二次开发、精准问题的设置、深度对话的发生和多元表征的运用,找到思考的切入点,让思维落到关键处. 在教学过程中,充分调动学生的多重感官、动手画图和操作、动口表达和对话等,让思维直观化、形象化、外显化,促进数学思维的发展。

[关键词] 思维可视化;画图;操作;表达;对话

数学思维是以数量关系和空间形式为思维对象,以数学的语言和符号为思维的载体,并以认识和发展数学规律为目的的一种思维 [1]。这样的数学思维具有高度的抽象性、内隐性,不利于教师培养学生的数学思维。如何在教学过程中让学生的思维外显,让教师把握学生思维路径、学习同伴之间相互理解多样化的数学思维进而掌握数学知识的本质?在教学中我们首先要思考如何让学生真正发生思维,再思考用什么手段让思维可视化。

■一、思维可视化的前提——思维真正发生

要想思维可视化,必须要发生真正的思维活动。数学是对数量关系和空间形式进行研究的一门科学,其概念、定理等都是基于现象的研究,通过归纳、概括、抽象出其本质,形成结论,具有高度的抽象化和理想化。枯燥的数学文本并不能很好地激发学生的思维,在教学中根据学生已有的生活和知识经验,教师通过创设情境、问题驱动、平等对话、引发深度对话的方式,为学生思维真正的发生创造条件。

1. 二次开发教材,让思维找到切入点

数学教材由于篇幅有限,只能将数学概念、知识等“干货”较为简洁地呈现,具有较高的概括性和抽象性,不利于激发学生的学习兴趣。教师要根据学情对文本进行二次开发,创设贴近学生已有经验、能激发学习兴趣的问题情境,调动学生的积极性和主观能动性,敲开思维的大门,主动参与思考和学习。

例如,西师版二年级上册“用米做单位”一课,如果教师只是根据教材按部就班地介绍米尺,然后教授米和分米的单位换算,这无疑限制了学生的思维空间。学生在前面两节课已经认识了厘米和分米,知道测量需要统一长度单位,并学会了用尺测量物体。教师不妨充分利用学生已有的经验,设置“测量黑板等较长物体的长度”的操作活动,让学生感受用厘米和分米做单位测量的不便,进而引发思考有没有比厘米、分米“更大”的长度单位。这就让学生找到了思维的切入点,带着问题去学习米尺更有意义。经历这样的思维活动,学生还能进一步迁移:会不会有比米“更大”的长度单位?激发学生探索的欲望。

2. 设计精准问题,让思维落到关键处

问题是启发思考的动力,它可以引发学习主体一系列的思维活动。问题驱动的课堂教学并不是指课堂上的碎问碎答,问题的设计要有启发性、针对性和层次性,数学思维才能落到关键处。教师要根据教学目标和重难点,设计针对性强的核心问题,并时刻关注课堂生成,把握学生思维的生长点,培养学生的创新性思维。

例如,西师版五年级上册“小数乘小数”一课,学生已有整数乘小数计算的经验,并且观察能力、计算能力、归纳能力、抽象能力都有所提高,不妨创设一个问题情境:今年暑假,学校打算整改校门口和操场的两个长方形草坪,大草坪长5.8米、宽2.3米,小草坪长1.2米、宽0.8米,一共需要多少平方米的草埔?根据本节课的目标——理解小数乘小数的算理算法——通过设计精准的“问题串”,放手让学生自主探究、合作学习。“观察你的算式,和以前学过的算式比较,它有什么特点?”“尝试计算,说说你的计算过程?”“在计算算式时,你遇到了什么困难,你是怎么解决的?”“观察兩个因数的小数位数和积的位数,它们之间有什么关系?根据你的发现,总结小数乘小数的计算方法。”在整个探究过程中,学生紧紧地围绕“问题串”,借助小数乘整数的计算经验,通过独立思考和小组合作交流,自主习得小数乘小数的计算方法,理解小数乘法与整数乘法之间的区别与联系,理解小数乘法的算理,全面、准确地总结出小数乘法的计算法则。

3. 创造和谐学习环境,让思维碰撞成为可能

数学学习实际上是教师与学生、学生与学生、学生与文本、学生与自己之间的对话交流活动。学习活动应该在交互性和动态性的和谐环境中开展,充分发挥学生学习的自主性,让思维自由发声,把教学过程变成师生、生生的思维碰撞,情感、方法、思想交流和学习的过程。和谐的学习环境的核心是亲和性、融洽性、创造性、自主性、生态有机性受到最大限度的重视和得到最大限度的强化 [2]。其次要互动多样化,包括师生、生生、生本之间的对话和学生跟自己的对话(内省)。最后教师要处理好数学学习“动态”过程,即学生的生成。如果学生的生成并不在本节课计划之内,要根据学情恰当处理,不能扼杀学生的思维和兴趣。

4. 引导深度对话,让思维走到更深处

思维的碰撞让思维多样化,思维的深度对话让思维深刻化,让思维更接近事物的本质,让思维更具深刻性。通过师生、生生之间的分享、质疑、辨析,由表及里,去伪存真,找到多样化思维之间的共性,发展思维的深度。

例如,西师版六年级上册“比的认识”一课,通过兑蜂蜜水的情境引入,学生认识了比及其各部分名称,教师直接通过两个情境追问比的含义。

情境一:兑蜂蜜水。

师:比表示水和蜂蜜两个量什么关系?

生:表示水和蜂蜜两个量的倍数关系。

情境二:给出两种动物的路程和时间数据,算比值。

师:水和蜂蜜的单位一样,路程和时间的单位不一样,它们的比值是什么?

生:路程除以时间等于速度,这个比值就是速度。

师:通过这两个问题,比不仅可以表示两个量之间的倍数关系,还可以产生新的量,如速度(单位:m/s)。你还可以举一些例子吗?

生:工作总量∶工作时间=工作效率。

生:总价∶数量=单价。

……

比的概念虽然只有短短一句话,但是其内涵大有乾坤。只有通过这样刨根问底式的深度对话,才能让学生的思维得以发散,再聚焦,理解数学的本质。

■二、思维可视化策略——鼓励多元表征

美国NCTM在2000年的《学校数学课程标准与原则》中指出:不同的表征将导致不同的思维方式,建议学生不仅应该学会在问题解决过程中选择、使用与转化各种数学表征,而且能够在不同的表征之间建立广泛的联系 [3]。多元表征不仅能够让学生理解数学知识的本质,而且能完善学生的数学知识结构。因此,在数学教学中,鼓励学生运用图形、操作、语言等多元表征来表达自己的数学思维,实现不同表征之间的相互转换,从横向(不同表征之间的沟通)和纵向(新表征在表征系统所处的地位)理解数学的本质。

1. 动手画图——让思维直观形象

图形既是数学研究对象,又是研究数学的手段。图形的直观性,使复杂的问题简单化,抽象的问题具体化,促进学生观察能力和思维能力的发展。

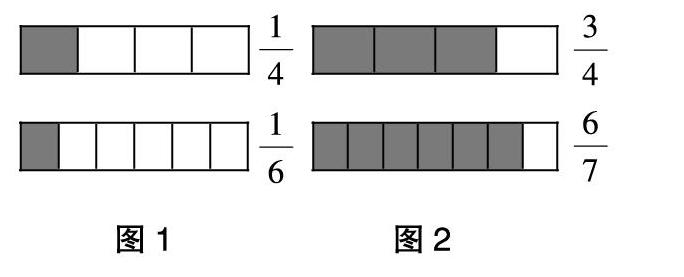

例如,西师版三年级上册“分数的大小比较”一课,根据分数的意义,分母相同也就是分的份数一样,分子不同就是取得的份数不同,份数越多,分子越大,这个分数就越大。在拓展练习时,比较■和■,部分学生想到分比萨,人数越多,每个人分到的那一份就越少;还有部分学生画图表示,思维过程直观形象(图1),通过涂色部分直接判断出■大于■。在比较■和■时,有的学生用逆向思维:一个比萨,吃了它的■,还剩它的■;同样的比萨,吃了它的■,还剩它的■。■比■多,说明■小于■。这部分学生的思维具有高度的抽象性和逻辑性。有部分学生采用画图的形式(图2),直观地判断涂色部分的多少来比较异分母分数的大小,即■小于■。通过作图,教师既了解了学生元认知策略的使用——把图形作为分析问题的策略——又了解学生的思维过程和知识的理解程度。

2. 动手操作——让思维生动清晰

美国著名的教育学家杜威主张“做”中学,强调经验源于活动,学生在做的过程中发生思考,习得经验。我国著名的教育学家陶行知在他的生活教育理论中也提倡在“做”中获得知识。可见,操作活动是学习的重要形式,能使学生思维活动的过程外显化。通过可视化的操作路径,学生更容易理解,教师更好把握学生的思维过程,调整教学策略。

低段的学生处于具体运算阶段,抽象思维较弱,尤其是对认数、概念、常见量等知识的理解时,需要调动学生的多重感知器官和借助学具等各种具体事物的支持。通过比一比、剪一剪、折一折、分一分、掂一掂等形式的操作,使抽象知识直观化、具体化。如在学习“认识厘米”时,让学生用手指比画1厘米的长度,引导学生找到自己身体上接近1厘米的部位(拇指的宽度),将抽象的长度单位形象化,感受1厘米的“短”,建立量感。

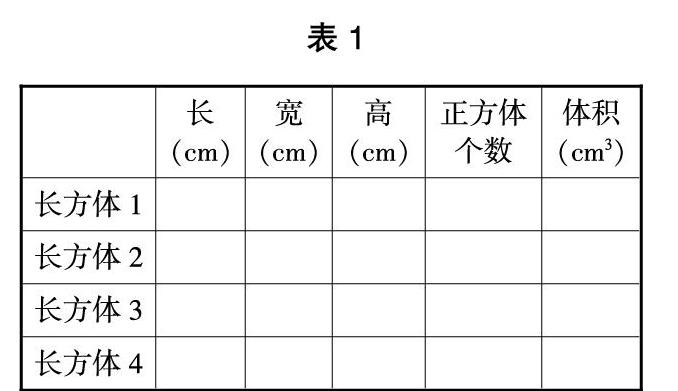

高年级的学生已经具备一定的知识、方法,抽象能力得到发展,可以设计探究性操作型活动。通过观察、实验、计算、测量、作图以及列表等操作手段,独立思考,合作探究,归纳概括,得出结论。在操作过程中,可以渗透数形结合、转化、归纳、类比、极限等数学思想,发展数学思维。如“长方形的体积”一课,可以设计如下探究操作:

(1)猜想:长方体的体积与什么有关?

(2)验证:小组合作探究。

1)操作探索:用组内的12个体积为1立方厘米的小正方体拼成形状不同的长方体,每拼成一种就记录下长方体的长、宽、高和体积各是多少,填写在表格中。

2)观察发现:

①这些长方体有什么共同点?有什么不同点?

②为什么这些长方体的形状不同而体积相同?

③观察表格并讨论:长方体的体积与长方体的长、宽、高之间有什么关系。

④归纳长方体的体积计算公式:长方体的体积=______。

3. 动口表达——让思维深刻严谨

苏联心理学家维果茨基在其著作《思维与语言》 [4]中讨论了语言和思维间的关系,他认为语言是思维的外壳。史宁中教授说过“数学是思维的体操”。可见,数学、思维与语言是紧密结合的。通过语言表达,教师可以清晰把握学生的思维漏洞和思维深度。同时,学生的自由表达,生生之间的质疑辨析,也是思维不断走向严谨、深刻和批判的过程。

例如,西师版三年级下册“轴对称”一课,学生在说明长方形是轴对称图形这一环节时,出现了这样的对话:

生1:我把长方形对折,发现两条长完全重合,所以长方形是轴对称图形。同学们同意吗?(学生鼓掌表示同意)

生2:我还有一种验证方法,我把长方形对折,发现两条宽完全重合,所以长方形是轴对称图形。(学生鼓掌表示同意)

生3:我还有一种验证方法,我用剪刀把长方形沿着斜边剪开(对角线),变成两个完全重合的三角形,所以长方形是轴对称图形。

师:同学们同意吗?

生4:为什么要剪开?剪开就不能说明它是对折重合了。

师:谁听明白了?还有想说的吗?

生5:就是一个图形先要对折,然后观察它们对折后是否重合。他(生3)没有对折,不能因为重合就说是轴对称图形。(学生鼓掌)

师:你(生3)同意吗?(还是有点疑惑)

师:有哪位同学能更直观地用图向他解释?

生6:你把长方形沿着你减的那条斜边对折,它们不是完全重合的。所以长方形不是轴对称图形。(学生有异议)

生7:但是它横着和竖着对折都能重合,所以长方形是轴对称图形。

师:这个同学说得真好,确实,一个图形,只要对折出现完全重合,就是轴对称图形。还有想说的吗?

生8:其实他(生3)把长方形剪下两个三角形,把一个三角形反过来后才是完全重合的,根本不是对折,这样的判断是错的。

师:你的思考真细致。确实,他(生3)不是把剪下的三角形沿着对角线对折,而是将三角形旋转后使它们重合。现在你(生3)明白了吗?

……

从学生的表达、质疑和辨析中,学生的思维呈现在教师面前,教师可以及时把握学生的思维,及时地进行引导和纠正。自由的师生、生生的深度对话,有助于培养思维的严谨性、深刻性、批判性、创造性和灵活性,让数学思维真正发生,让教学更具思维的广度与深度。

图形、操作、语言表达等外显表征形式能促进数学知识的意义建构,增强学生发现与提出问题、分析与解决问题、归纳概括与对比分析的能力,发展思维的深刻性、严谨性、批判性和创造性,促进综合性思维的发展,培养学生的数学核心素养。

参考文献:

[1] 陈云中. 数学思维教学的研究与实践[D]. 江西师范大学,2004.

[2] 胡春燕. 新课程理论下的数学学习环境研究[D]. 重庆师范大学,2004.

[3] 郑毓信. 课改背景下的数学教育研究:回顾与展望[M]. 上海:上海教育出版社,2012.

[4] 列维·谢苗诺维奇·维果斯基. 李維译. 思维与语言[M]. 浙江:浙江教育出版社,2010.