层状岩体隧道变形特征及非对称支护研究*

王栋, 彭雪辉, 黄戡, 孙逸玮, 邱朗

(1.长沙理工大学 土木工程学院, 湖南 长沙 410114;2. 湖南省第六工程有限公司, 湖南 长沙 410015)

由于地形地貌、地质构造、施工等原因,隧道围岩压力呈不对称分布。层状岩体隧道各种层理、节理及裂隙等软弱结构面的存在使岩体的力学性质复杂多样,开挖时岩体易发生滑移而导致各种事故。谭鑫等针对层状板岩隧道,通过试验与数值模拟研究隧道失稳破坏模式,结果表明水平岩层对拱顶和拱底变形不利、倾斜岩层对拱肩和拱脚不利、垂直岩层对边墙不利。吴迪等结合金茂公路蓝家岩隧道工程研究不同层面倾角下隧道开挖对围岩稳定性的影响,结果表明层面倾角缓倾时隧道拱顶及拱底易变形破坏,层面倾角陡倾时隧道衬砌更易产生滑移变形。唐锐等对比分析不同层面倾角与均质层状岩体隧道开挖,得出层理面的存在对隧道变形具有较大影响的结论。陈子全等根据93座典型高地应力层状软岩隧道变形数据,阐明受到层理面倾向影响隧道及支护结构的变形具有明显的非对称性。温建永以兰渝(兰州—重庆)铁路为工程背景,选取水平层状岩体段,通过数值模拟得出隧道底部比边墙和拱部更易破坏的结论。马腾飞等通过大尺度三维模型相似试验研究层理倾角对围岩变形破坏的影响,结果表明层面倾角较小时主要是隧道上下侧围岩发生变形,随着倾角的增大,破裂区从开始时的左右两侧洞室扩散到全周,顶部岩体更易发生滑塌。层状岩体的力学性质对围岩变形破坏有着极大的影响,且由于岩体受到围岩各向异性的影响,层状岩体隧道开挖后围岩的变形特征具有明显的非对称性,为保证隧道施工中围岩的稳定性和运营中结构的安全,应采用合理的支护方案。沙鹏等通过增加钢拱架侧向刚度及建立非对称支护加强了对层状围岩薄弱位置的控制。邓斌等以谷(谷城—竹溪)高速公路油坊坪隧道为工程背景,提出“弱化锚杆+增强初期支护的刚度及强度”的支护优化方案,数值模拟及现场实测分析表明弱化锚杆对整体支护的影响不大,能有效控制软岩变形。戴永浩等采用“钢拱架+锚杆+钢筋网”的联合支护方案解决大梁隧道软岩地段施工及支护问题。郭小龙等通过工程实例对早强锚杆和普通锚杆进行现场对比试验,得出早强锚杆轴力平均提高66.7%,并使隧道洞身位移减少40%,可有效控制隧道变形。该文以郑万(郑州—万州)高速铁路罗家山隧道为工程背景,对层状岩体隧道围岩稳定性进行分析,探究隧道开挖后围岩变形特征,并对锚杆布设进行优化,提出非对称支护方案。

1 工程概况

罗家山隧道为Ⅰ级风险隧道,位于保康至神农架区间,为单洞双线隧道,全长10 640 m,最大埋深470 m。DK514+165—DK517+500段隧道穿越志留系下统新滩组页岩夹砂岩,岩层产状倾向线路右侧,页岩为灰色、灰黑色,页理构造,层理清晰,呈薄层状(见图1)。

图1 罗家山隧道DK514+165—DK517+500段掌子面围岩

该隧道开挖过程中,由于层状页岩承载能力较弱,初期支护承受较大围岩压力,出现初期支护开裂(主要发生在隧道边墙)、掉块(主要发生在隧道拱顶和拱肩)现象,初期支护的防水性能削弱,出现渗漏水现象[见图2(a)],给施工带来极大不便。

图2 隧道开挖中出现的病害

开挖至DK515+165断面时,掌子面围岩发生塌方[见图2(b)]。初期支护施作前,拱顶处出现大量塌腔,并呈持续扩大趋势。初期支护施作后,围岩变形仍未得到控制,于是暂停施工,采取反压回填措施对变形进行控制,待围岩变形稳定后再进行换拱处理。

2 数值模拟

2.1 计算模型

采用夹层单元对层理面进行模拟,将层理面视为软弱夹层,通过降低软弱夹层的材料参数体现岩体的层间特性。岩体采用Mohr-Coulomb弹塑性本构模型,采用平面应变单元模拟岩体、软弱夹层。岩体视为弹塑性材料,采用Mohr-Coulomb屈服准则描述岩体变形破坏特征。岩体剪切强度为:

τ=c(α)+σtanφ(α)

(1)

式中:τ为破坏面上的剪应力;c为黏聚力;α为破坏面与层理面的夹角;σ为正应力;φ为内摩擦角。

岩体强度参数为:

(2)

(3)

式中:cmax为平行最大主应力方向的黏聚力;cmin为垂直最大主应力方向的黏聚力;φmax、φmin为相应的摩擦角;α0为层理面与最大主应力方向的夹角。

2.2 边界条件及模型参数

计算模型大小为100 m×100 m,两侧边界至隧道中心线的距离为50 m,上下边界距离为100 m。左右边界设置为水平方向位移约束,上边界设置为自由边界,下边界设置为固定约束。计算模型见图3,层理面间距为2 m,层理面倾角为30°,软弱夹层厚0.02 m。材料参数见表1。

图3 隧道数值计算模型

为简化模型,计算中将支护结构的参数采用等效法予以考虑,将钢拱架的弹性模量折算至初期支护上,计算公式为:

E=E0+ηSgEg/Sc

(4)

式中:E为折算后砼弹性模量;E0为原砼弹性模量;η为每米钢拱架等效榀量;Sg为钢拱架截面积;Eg为钢拱架弹性模量;Sc为砼截面积。

表1 模型材料参数

2.3 计算工况

采用台阶法与全断面法进行开挖,通过计算毛洞开挖与有支护开挖两种工况,对层状岩体的变形特征进行分析。

2.4 隧道变形分析

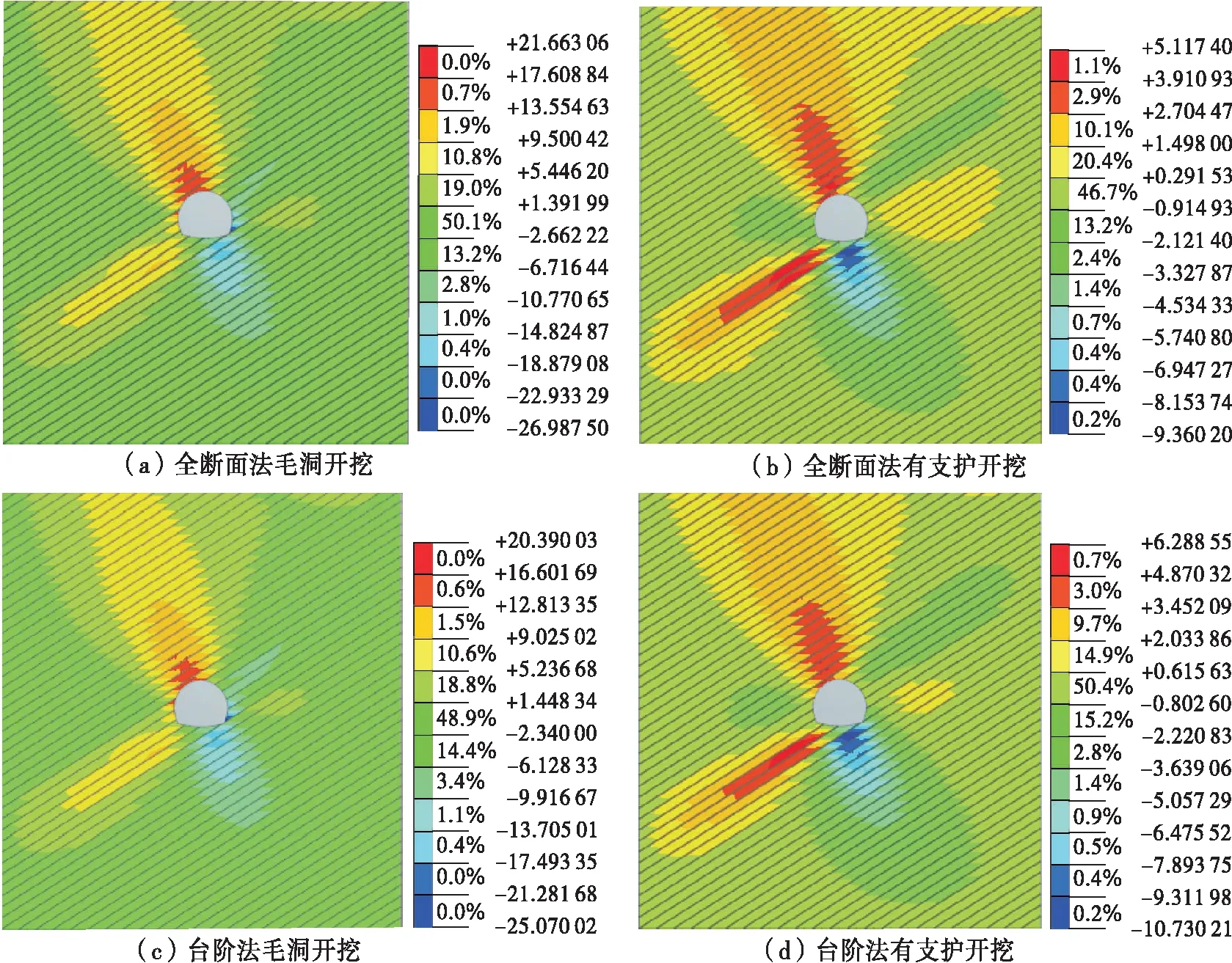

图4、图5分别为全断面法毛洞开挖、全断面法有支护开挖、台阶法毛洞开挖、台阶法有支护开挖工况下围岩竖直及水平方向变形云图。

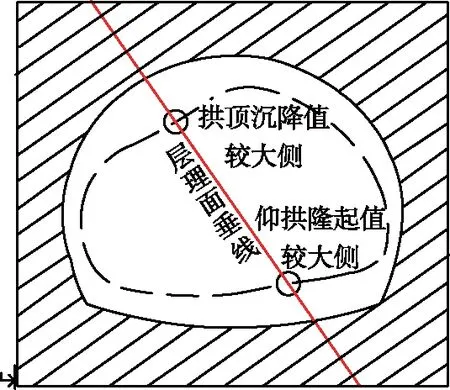

从图4、图5可看出不同工况下围岩变形呈现明显的非对称特征:1) 毛洞开挖时产生的变形大于有支护开挖时产生的变形,全断面法毛洞开挖时产生的变形大于台阶法毛洞开挖时产生的变形,全断面法有支护开挖时产生的变形小于台阶法有支护开挖时产生的变形。全断面法毛洞开挖时产生的变形最大,拱顶沉降为48.3 mm,仰拱隆起为47.8 mm,水平收敛为21.6 mm;全断面法有支护开挖时产生的变形最小,拱顶沉降为14.7 mm,仰拱隆起为27.3 mm,水平收敛为5.12 mm。2) 同一开挖工法下,采用支护能有效控制围岩变形。全断面法开挖时,毛洞条件下拱顶沉降为48.3 mm,有支护条件下为14.7 mm,变形降低69.5%;毛洞条件下水平收敛为21.6 mm,有支护开挖条件下为5.1 mm,变形降低76.4%。台阶法开挖时,毛洞条件下拱顶沉降为44.5 mm,有支护条件下为17.2 mm,变形降低61.3%;毛洞条件下水平收敛为20.3 mm,有支护条件下为6.2 mm,变形降低69.2%。3) 4种工况下围岩变形特征一致,拱顶与仰拱变形较大处的连线与层理面接近于垂直(见图6),拱顶沉降左侧大于右侧,仰拱隆起右侧大于左侧,水平最大位移位于左侧拱腰上方。采用支护结构的条件下,上述非对称变形特点依旧存在,但相比于毛洞开挖工况下减弱许多,毛洞开挖工况下围岩的非对称变形特征更明显。4) 层理面岩体各向异性导致隧道产生非对称变形,软弱夹层有沿着层理面滑动的趋势。应针对这种非对称变形现象采取支护措施,对变形破坏较大一侧洞身的支护结构进行优化。

图4 不同工况下围岩竖直方向变形云图(单位:mm)

图5 不同工况下围岩水平方向变形云图(单位:mm)

图6 隧道非对称变形特征

3 支护方案优化

3.1 支护方案

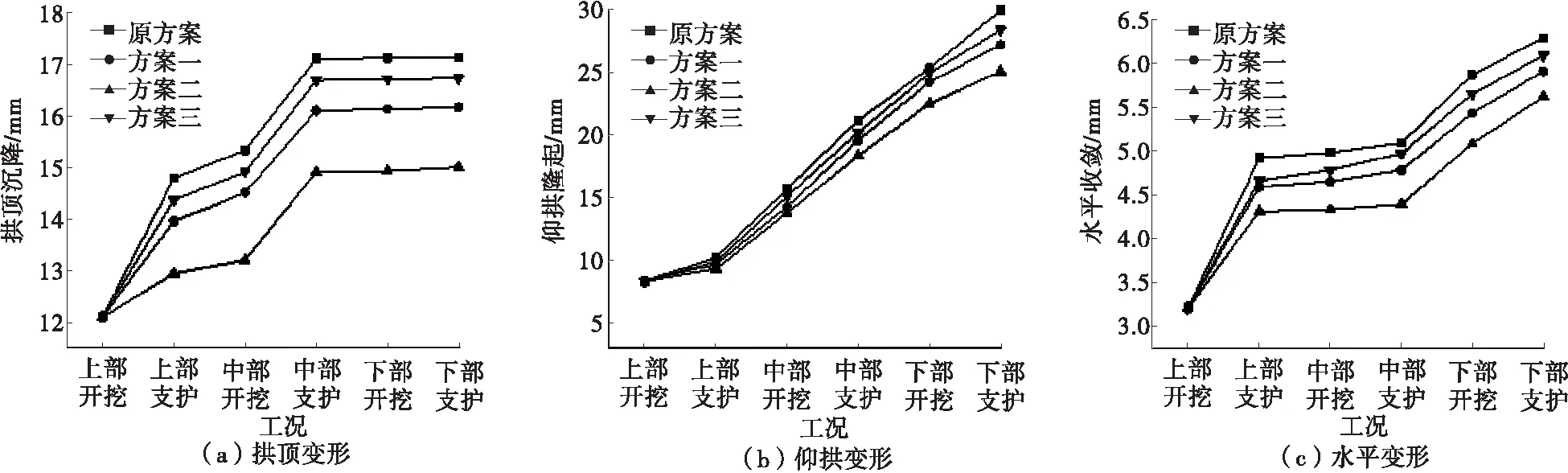

层状岩体隧道开挖后,软弱夹层有滑移趋势的一侧破坏较大。针对隧道左侧拱腰上方发生的较大变形,在隧道原支护方案的基础上对左侧锚杆长度、环距及布置方向进行优化。优化方案(见图7)如下:方案一为将原方案左侧锚杆长度由3.5 m增至4 m;方案二为加密隧道左侧洞身锚杆,将锚杆环距由1 m降至0.5 m;方案三为将左侧隧道拱部以上锚杆的方向垂直于层理面布置。

图7 支护方案

3.2 支护方案优化后隧道变形

不同支护方案下围岩位移见表2,隧道开挖变形量见图8。

表2 不同支护方案下围岩位移 mm

由表2可知:3种优化方案下围岩位移均减小,拱顶沉降降幅分别为5.6%、12.4%和2.5%,仰拱隆起降幅分别为9.2%、16.3%和3.17%,水平收敛降幅分别为6.1%、10.7%和3.2%,方案二减小程度最大,方案三最小。

图8 不同支护方案下隧道开挖变形量

由图8可知:4种支护方案下,上台阶开挖对拱顶沉降和水平收敛变形都有较大影响,拱顶沉降及水平收敛变形速率最大值出现在上台阶支护阶段,隧道上台阶开挖后应尽快布设支护结构。

综上,方案二的总体变形最小,其优化效果最好;方案三通过改变锚杆布设角度,达到了控制变形的目的。方案三最优。

4 结论

(1) 毛洞开挖时全断面法产生的变形较大,设置支护时台阶法开挖产生的变形较大;毛洞开挖时产生的变形均大于有支护开挖时产生的变形。采用支护结构可控制围岩变形。

(2) 4种开挖工况下均呈现拱顶沉降左侧大于右侧、仰拱隆起右侧大于左侧的非对称变形特征,毛洞开挖工况下非对称变形特征更明显;拱顶与仰拱变形较大处的连线与层理面接近于垂直。

(3) 优化左侧锚杆长度、锚杆环距能控制围岩变形;改变左侧锚杆的布设角度,将锚杆垂直于层理面布置能较好地控制围岩变形,且便于施工和节约造价,是一种经济、可靠的支护方案。