北川县某公路古滑坡成因及工程地质比拟法设计

何瑜, 邱兵

(四川公路工程咨询监理有限公司, 四川 成都 610041)

受青藏高原持续隆升的影响,中国西部山区河谷深切,地形地质条件复杂,边坡及滑坡稳定问题极为突出。该文以山区公路建设路堑开挖施工中遇到的古滑坡为例,分析古滑坡成因,结合宏观地质分析对古滑坡及边坡开挖后稳定性进行评价,并采用工程地质比拟法对滑坡推力的上限及坡形、坡率进行比拟设计。

1 工程概况

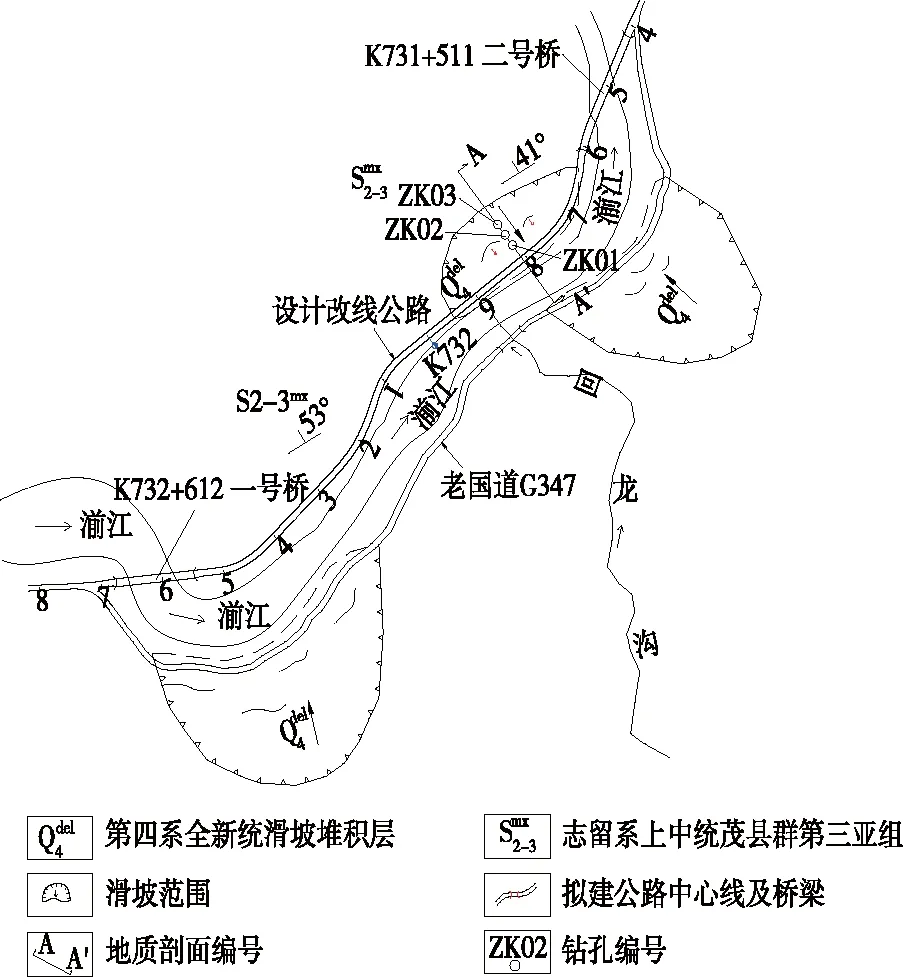

某公路里程K731段原路线位于北川县禹里镇大弯村涧江右岸,该岸发育两处大型滑坡,路线以路基形式于滑坡体前缘通过,雨季常发生路堑边坡垮塌、路基沉陷,时有断道发生。由于滑坡规模大,直接进行工程处治难度极大。为彻底解决滑坡问题,决定采用桥梁两跨湔江的方案绕避滑坡(见图1)。

图1 某公路工程地质平面图

2017年3月,K731+640—900段路堑开挖至距离设计标高约5 m时,开挖坡口线外40~45 m处产生开裂变形,施工单位立即停工,设计单位会同业主、施工、监理一起分析病害原因,以确定处治方案。原设计该段边坡为风化的板岩、千枚岩,采用1∶0.5坡率放坡,三级边坡,最大坡高28 m,坡面采用挂网喷砼处置。而现场开挖揭露的坡体主要为碎石土,局部夹风化破碎的板岩、千枚岩核体,堆积体覆盖于古河床卵石层上,为古滑坡体,最大厚度21.1 m,体积约50万m3,需进行变更设计(见图2)。

图2 A-A′工程地质剖面(单位:m)

2 区域地质环境

项目区处于龙门山断裂带中央断裂和后山断裂之间,距离北川~映秀中央主断裂的直线距离约10 km,距离“5·12”汶川地震重灾区北川老县城的直线距离约17 km,沿线山体松散,崩滑灾害发育,汶川地震效应极为明显。出露地层主要为志留系板岩、千枚岩,受北川~映秀逆冲断层影响,断裂褶皱发育,岩层产状较紊乱,优势产状335°~355°∠45°~56°,主要发育2组构造节理J1、J2,产状分别为145°∠53°、63°∠72°,节理隙面较平整,延伸长度10~15 m,微张~闭合。地震基本烈度为Ⅷ度,地震动峰值加速度为0.20 g,地震动反应谱特征周期为0.40 s。

3 古滑坡成因及稳定性分析

3.1 古滑坡成因分析

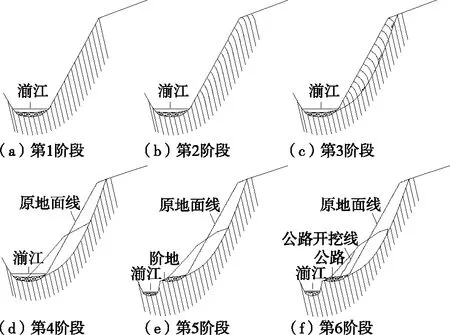

从古滑坡所在斜坡河谷地貌的形成演化分析入手,对滑坡成因进行分析。将全程分为6个阶段(见图3):第1阶段,河谷下切。受地壳隆升的影响,河流不断下切,边坡不断加高,斜坡不断变陡,形成高山峡谷地貌。第2阶段,斜坡倾倒变形。岩体卸荷,在重力作用下,陡倾状的板状岩体在自重弯矩作用下开始向临空方向作悬臂梁弯曲并逐渐向坡内发展。第3阶段,岩体弯曲折断,滑面逐渐形成。弯曲逐渐向坡内发展,弯曲的板梁之间相互错动并伴随拉裂,随着后缘出现拉裂缝,板梁根部折断,潜在滑动面逐渐形成。第4阶段,形成滑坡,堆积河床上。倾倒拉裂迹象发展,在暴雨等不利因素作用下,潜在滑动面贯通整体滑动堆积于河床,并逐渐稳定。第5阶段,地壳再次抬升,河流继续下切,原古河床悬挂于斜坡上,形成基座阶地。由于阶地顶面平缓,为阻滑段,且卵石层排水,古滑坡长期稳定。第6阶段,公路开挖古滑坡前缘,后缘产生拉裂缝,古滑坡复活。

图3 古滑坡成因演化过程

从上述斜坡演化过程来看,斜坡变形破坏的基本地质力学模式为“弯曲—倾倒—拉裂”,古滑坡成因为陡倾角板岩弯曲、倾倒、拉裂、产生岩质滑坡。

3.2 古滑坡稳定性分析

古滑坡经历汶川地震考验,且滑坡堆积于基座阶地卵石层上,排水条件良好,长期排水疏干作用,滑坡体局部保留原岩结构,整体较密实,现场施工采用1∶0.5开挖20 m高边坡仍能保持稳定即是证明。现场地质调查发现边坡开挖坡口线附近无裂缝,仅后缘基岩与覆盖层产生贯通性拉张裂缝,未见侧缘剪切裂缝,前缘坡脚段无挤压剪出等迹象,目前滑坡处于早期蠕动挤压阶段,综合判断现状古滑坡处于欠稳~基本稳定状态,稳定系数为1.05~1.15。因目前距离设计标高约5 m,处于中后部蠕动变形、前缘挤压阶段,如继续开挖卸载,滑坡的整体稳定难以保证,需采用支挡工程恢复平衡或清方减载减小下滑力。

4 工程地质比拟法设计

滑坡推力和坡形、坡率是工程设计的2个基本参数。以工程地质比拟法探讨滑坡推力设计的上限及边坡设计的坡形和坡率,并从中寻找定量参数作为设计依据。

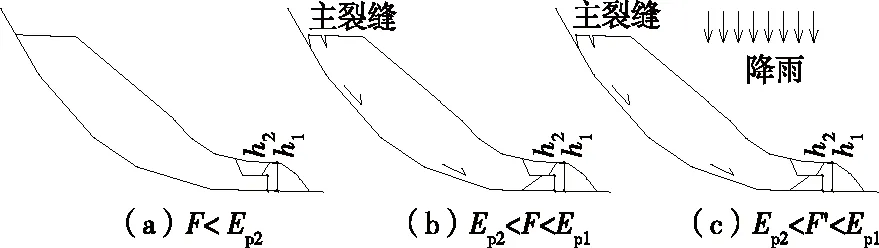

4.1 基于被动土压力的滑坡推力上限的工程地质比拟法设计

对于开挖稳定的滑坡,滑坡推力与被动土压力的关系为:1) 如开挖坡脚至一定深度未产生任何变形迹象或仅产生后缘主裂缝,未产生前缘挤压剪切裂缝,则目前滑动面以上残留土体的被动土压力Ep2大于滑坡推力F,即F 图4 滑坡推力与被动土压力的关系示意图 根据前述分析,滑坡后缘缓坡有贯通主裂缝,切坡脚一带无剪出裂缝,故距离设计标高以上5 m覆土(见图5中ABCD土体)产生的被动土压力应大于滑坡从坡脚以下剪出的滑坡推力,设计标高以上残留土体的被动土压力Ep可作为加固支挡结构设计的依据。可将CD看成墙背,在CD面上受到滑坡推力的水平分力Fh,ABCD土体中产生CE被动破裂面,破裂面与水平面的夹角∠BCE=45°-φ/2=22.5°,滑动楔形体为DCE,且有Fh 1 块碎石土;2 卵石土;3 板岩、千枚岩 朗肯被动土压力为: Ep=0.5γh2Kp=1 382 kN/m (1) 式中:γ为土体容重,γ=19 kN/m3;h为滑动面上覆土厚度,h=5 m;Kp为被动土压力系数,Kp=tan2(45°+φ/2)=5.82;φ为综合内摩擦角,φ=45°。 因滑坡停工期间经历几次暴雨天气后仍处于欠稳~基本稳定状态,则暴雨工况下稳定系数K=1.05~1.15,满足规范要求。因此,设计滑坡推力采用1 382 kN/ m可满足设计需求。设计采用截面尺寸为1.75 m×2.50 m的锚索抗滑桩(间距5 m),桩顶设2排锚索,单根锚索设计抗拔力600 kN,保证滑坡整体稳定性。开挖边坡碎石土原设计边坡1∶0.5(63°),过陡,设计以45°为破裂角,对边坡采用锚杆框架植草进行加固,以保证局部边坡稳定(见图6)。 图6 锚索抗滑加固示意图(单位:m) 地貌是岩性和地质构造与临空面发育的直观反映。当前地貌是地壳活动下地质构造奠定基本格局,后又受河流切割、地震、气候及人类工程活动等长期作用改变而成。因此,要从地形地貌的形成,特别是当地河谷的发育和演变及斜坡的变形至破坏过程留下的残迹等找到病害生产部位、范围及发展趋势。可通过分析软弱岩土的分布与地貌的关系、软弱结构面的分布与临空面的关系,判断稳定坡、极限稳定坡、不稳定坡,找出相应的的坡形、坡率供设计参考,逐步从定性到定量。 工程区涧江两岸地貌不对称,左岸为逆向坡,自然斜坡高陡,基岩裸露,在坡脚有一低矮缓山坡带,植被较发育,反映总体斜坡较稳定。从上下游对比分析结果来看,该坡脚缓坡段大致与二级阶地高程相当,地质历史时期有一个相对平稳期,山后崩滑体堆积于该阶地上形成现今地貌格局。右岸斜坡为顺向坡,坡度35°~45°,中前部较陡,后缘有缓坡平台的凹陷圈弧地貌,可能是病害发育地貌,前缘位于河流冲刷凹岸,长期受湔江冲刷,前缘产生松弛滑塌等浅表层病害,从国道路基沉陷边坡蠕动可得到反映。 左岸古滑坡坡体植被茂密,无马刀树及变形迹象,且覆盖于古河床卵石层上,卵石层透水性好,对滑坡体地下水有疏干作用,是滑坡能保持长期稳定的主要原因。原边坡角是适应坡体岩性、气候、地震等长期自然作用后形成的稳定坡率,综合坡角约45°,后缘缓坡平台为15°,上述坡率可作为比拟设计的数据。边坡设计采用1∶1放坡,每级坡高8 m,设2 m宽平台,综合坡角为40°,K=tan45°/tan40°=1.2,安全系数满足规范要求。坡顶采用1∶4刷坡。考虑到路面积水、行车溅水、地下水集中坡脚排泄等易软化坡脚,在坡脚设置3 m高脚墙,并对坡面进行植草防护,坡顶设置截水沟(见图7)。 图7 削方减载设计示意图 通过两方案对比分析,方案二即清方减载方案的造价节省,施工快速,实施后已经过两个雨季考验。图8为施工完成后边坡。 图8 施工完成后边坡 (1) 滑坡是一种地质现象,是内外地质作用下斜坡演化过程中变形破坏的产物。地质过程机制分析就是分析斜坡变形、破坏基本规律,研究滑坡形成的基本地质力学模式,通过追溯斜坡演化全过程,对斜坡稳定性发展趋势作出评价和预测。机理分析是定量计算的基本前提,切忌脱离实际盲目计算。 (2) 河谷斜坡变形破坏的基本地质力学模式为“弯曲—倾倒—拉裂”,滑坡成因是斜坡岩体向河谷方向弯曲、倾倒、拉裂而产生的岩质滑坡,滑坡形成后堆积于古河床卵石层上。路堑边坡开挖产生主裂缝,是古滑坡整体复活的迹象,但前缘未产生挤压剪出裂缝,处于蠕动挤压阶段,综合判断目前滑坡处于欠稳~基本稳定状态。 (3) 古滑坡下覆卵石层为滑坡天然排水廊道,有助于滑坡长期稳定。采用工程地质比拟法,可采用滑动面以上残留土体被动土压力作为支挡设计的依据。通过比拟自然稳定滑坡的坡形、坡率,采取造价节省的清方减载方案进行处置,并取得了成功。 (4) 当前仍是山区公路建设高潮,公路工程由于建设周期短、地质复杂多变,加上前期地质勘探工作不足,施工、运营过程中边坡滑坡稳定问题较突出。工程地质比拟法是一种可在短时间内摸清山体基本地质情况从中找出设计所需参数,并指导设计的一种捷径,特别在应急抢险时其优势明显,运用恰当可起到事半功倍的效果。

4.2 基于稳定斜坡坡形、坡率的工程地质比拟设计

5 结论