直肠间质瘤的MRI诊断

——2021年读片窗(3)

王龙胜

1 病史摘要

患者,男性,69岁,体检发现盆腔占位2天。体检:体温36℃、脉搏 70次/分、呼吸18次/分、血压159/90mmHg。神清,精神可。双肺呼吸音稍粗,未闻及干湿性啰音。心率正常,律齐,未闻及病理性杂音。腹平软,无压痛及反跳痛,肠鸣音不亢进,移动性浊音(-)。双侧肾区叩痛(-),双侧输尿管行径区压痛(-),耻骨上膀胱区压痛(-),双下肢无浮肿。直肠指检:前列腺体积增大,可扪及明显包块,直径约5 cm,质地偏韧,活动度可,指套无血染。

2 MRI检查

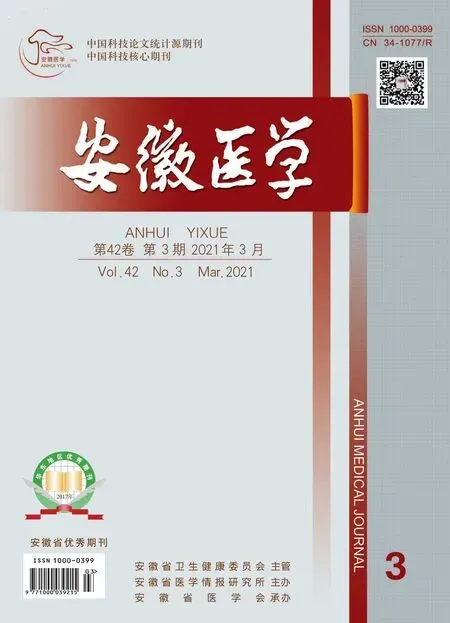

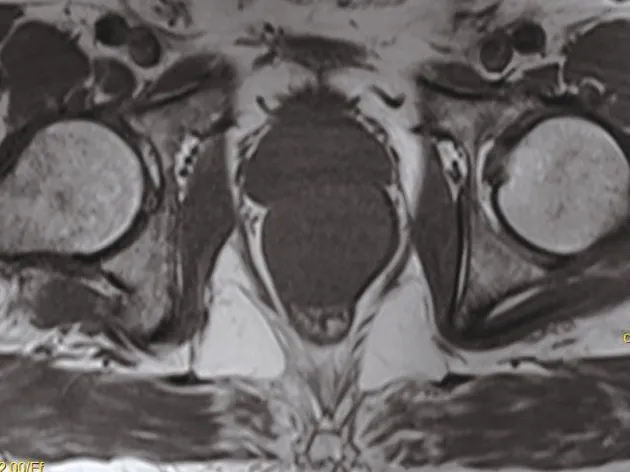

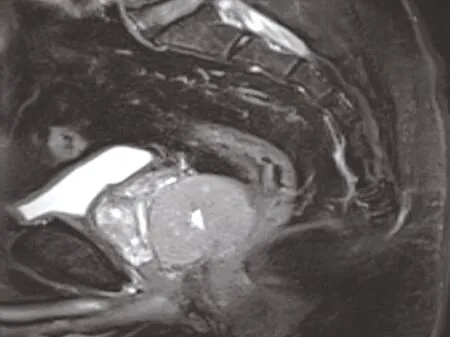

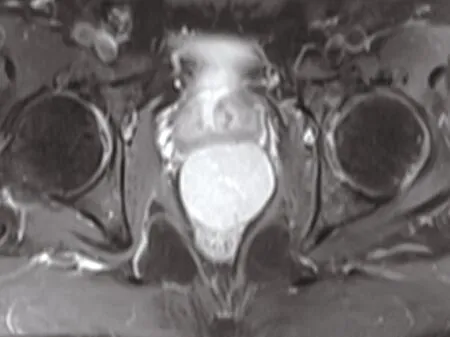

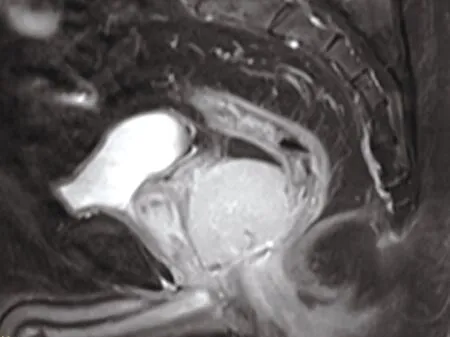

MRI平扫示前列腺与直肠之间可见一团块状软组织信号肿块,TWI呈等信号,TWI呈等、稍高信号,大小约47.5 mm×39.7 mm,DWI序列呈稍高信号,ADC呈稍低信号,增强扫描呈明显强化,边界较清晰,前列腺呈明显受压改变。见图1~6。

图1 T1WI

图2 T2WI抑脂矢状位

图3 DWI

图4 ADC

图5 增强扫描横断位

图6 增强扫描矢状位

3 术中所见及术后病理诊断

术中见肿物位于前列腺后方,直径约 5 cm,表面光滑,与直肠相连。病理所见肿瘤切面灰白、质软,镜检为梭形细胞肿瘤,核分裂像>10个/50HPF,另见少量肠壁组织,浆肌层见肿瘤组织。病理诊断:符合胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors, GIST),高度危险度间质瘤。

4 讨论

GIST是消化道常见的间叶源性肿瘤,可发生于消化道任何部位,以胃及小肠最常见,发生于直肠的间质瘤较少见,仅占其中的5.9%。病理表现光镜下间质瘤主要由梭形细胞构成,与其他梭形细胞肿瘤,如平滑肌瘤、平滑肌肉瘤等常难以鉴别,但免疫组织化学染色直肠间质瘤CD117和CD34常表达阳性,有助于定性诊断。目前,GIST治疗的最有效方式是手术切除。

GIST以中老年男性多见,中位发病年龄为60岁,本例为69岁老年男性,早期由于肿瘤较小,多无临床症状,大多在体检时发现,当肿瘤较大时,常引起排便困难、排便习惯改变、便血,梗阻严重时常有腹痛等,当肿瘤压迫膀胱、尿道时可引起尿频、排尿困难等症状。直肠指检常可触及肿块,是发现肿瘤较重要的方式。

GIST的MRI表现主要有5个方面。①肿瘤的形态:肿瘤常呈圆形、类圆形或不规则形,根据肿瘤与直肠壁的关系分为3型:黏膜下型表现为肿瘤从黏膜下向腔内生长,肌壁间型表现为同时向腔内与腔外生长,浆膜下型表现为从浆膜下向肠腔外生长,直肠间质瘤大多属于浆膜下型,本例属于浆膜下型。②肿瘤的边缘:当肿瘤较小时(<5 cm)边缘常清晰,肿瘤较大时(≥5 cm)、边界常模糊不清。③肿瘤大小:向腔内生长的肿瘤通常较小,向腔外生长的肿瘤通常较大,可能与黏膜下肿瘤早期就出现临床症状,而向腔外生长的浆膜下肿瘤由于盆腔组织疏松早期无临床症状有关。④信号特点:较小肿瘤信号常较均匀在TWI上为低信号,在TWI上呈中或高信号,肿瘤较大时常有坏死、囊变、出血,偶有钙化,其内信号大多不均匀,TWI上出现局限性高信号提示为出血。⑤肿瘤强化特点:当肿瘤较小时,增强扫描多呈均匀轻中度的强化,当肿瘤较大时(≥5 cm),恶性程度也随着增加,肿瘤内部信号大多不均匀,增强扫描常呈不均匀明显强化。本例肿瘤直径约5cm,增强扫描呈明显强化。

鉴别诊断:①神经鞘瘤,常呈梭形或哑铃状沿神经走行分布,与神经关系密切,肿瘤有完整包膜、边缘光整,其内易发生坏死、囊变,在磁共振TWI上呈不均匀低信号,在TWI上周围呈高信号,中心低信号,有助于和间质瘤的鉴别。②孤立性纤维瘤,一般呈境界清楚的圆形或类圆形孤立的肿块,边缘清楚,常见包膜,由于肿瘤内成分复杂,磁共振信号表现多样,TWI大多呈等或略低信号,TWI呈混杂等或略高信号,肿瘤血供丰富,增强扫描动脉期肿瘤呈不均匀“花斑样”明显强化,静脉期肿瘤持续性强化,呈“快进慢出”强化方式。