甘南藏区历史城镇空间演进与驱动因素研究

李渊 杨春燕

摘要:随着文旅产业的兴盛,甘南藏区历史城镇在迎来巨大发展机遇的同时,也面临着外部力量的冲击。运用田野调查法与归纳分析法研究历史城镇的空间演进规律,剖析其内在驱动因素,以洮州卫为实例探寻甘南藏区历史城镇发展变迁的持续动力,对其后续的保护与开发具有重要参考价值。研究发现:从明代至今,洮州卫的城镇空间格局从内向严整向外拓自由演变;功能布局从割裂向混合演变;院落形式从封闭向开放演变;建筑风貌从统一向多元演变。其驱动因素包括:防御与招抚需求是区域村镇大量出现与生长的原生动力;城镇职能转型与社会心理变迁推动了城镇空间格局自由化、功能布局混合化与院落形式开放化;民族融合与技术发展促进了建筑风貌的多元化。

关键词:甘南藏区;历史城镇;空间演进;驱动因素;西番诸卫;洮州卫

中图分类号:K928.79文献标志码:A文章编号:1009-4474(2021)02-0131-11

在全國文化旅游产业蓬勃发展的背景下,甘肃省依托其丰富的文化资源,旅游业获得快速发展。仅2019年接待游客即达到3.7亿人次,同比增长约24%,实现国内旅游收入2676亿元,同比增长约30%〔1〕。甘南藏区的历史城镇作为甘肃省传统文化和民族文化重要的空间载体〔2〕,旅游热潮在为其带来发展机遇的同时,也给历史城镇的保护带来了更大的挑战。

历史城镇的保护一直被学界视为重点,也是旅游业持续发展的先决条件〔3〕。近年来有关历史城镇的研究多从以下方面展开:风水格局、城镇形态与建筑风貌等物质要素保护〔4~6〕;民俗文化、社会网络与集体记忆等非物质要素保护〔7~8〕;文化廊道与文化景观等综合性保护〔9~10〕。这些研究在内容上已形成较为完整的体系,但在地域上较少涉及甘南藏区。综观目前甘南藏区的相关研究,主体集中于民俗宗教、茶马贸易、经营策略等非物质方面,少数也涉及乡村聚落的分布特征 〔11~14〕。这些研究为理解甘南藏区的历史、人文脉络奠定了良好基础,但总体与城镇物质空间的联系不足,不利于为甘南藏区历史城镇后续的保护与开发提供充分参考。

甘南藏区的地域特征决定了该区域历史城镇保护开发模式的特殊性。同时,城镇空间的演进实则是不同历史阶段中城镇功能、文化、社会等非物质要素在空间层面的投影,若以割裂的思维单独探讨“物质空间”或“非物质要素”,均难以从源头上解决现实矛盾〔15~16〕。因此,本文以甘南藏区典型历史城镇洮州卫为例,将其置于特定的地域环境与不同的历史阶段中进行审视,探索城镇空间的演进规律与驱动因素,从中发掘城镇生长的持续动力,以期为该区域类似历史城镇的保护开发提供参考。

一、甘南藏区与洮州卫概况

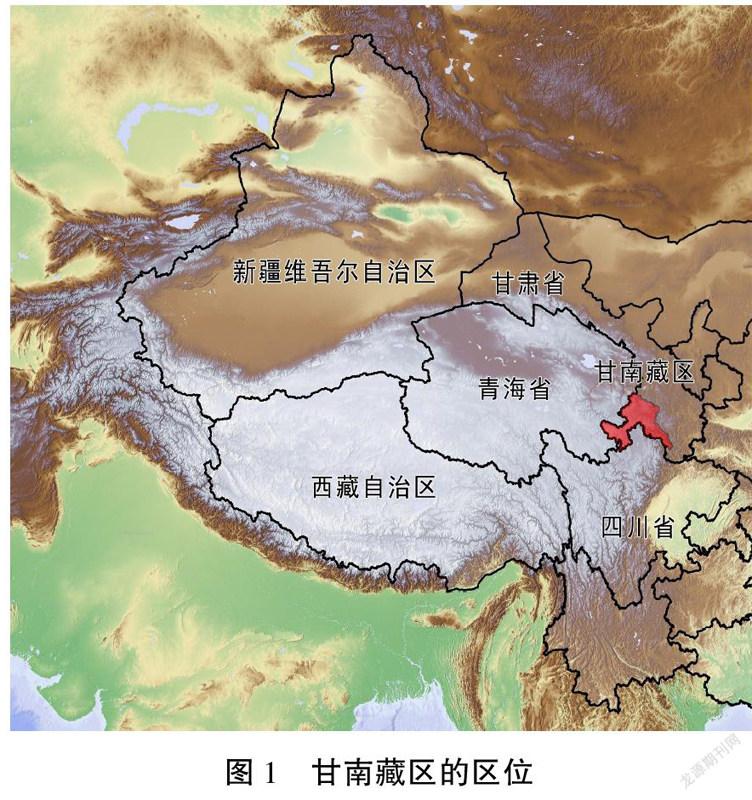

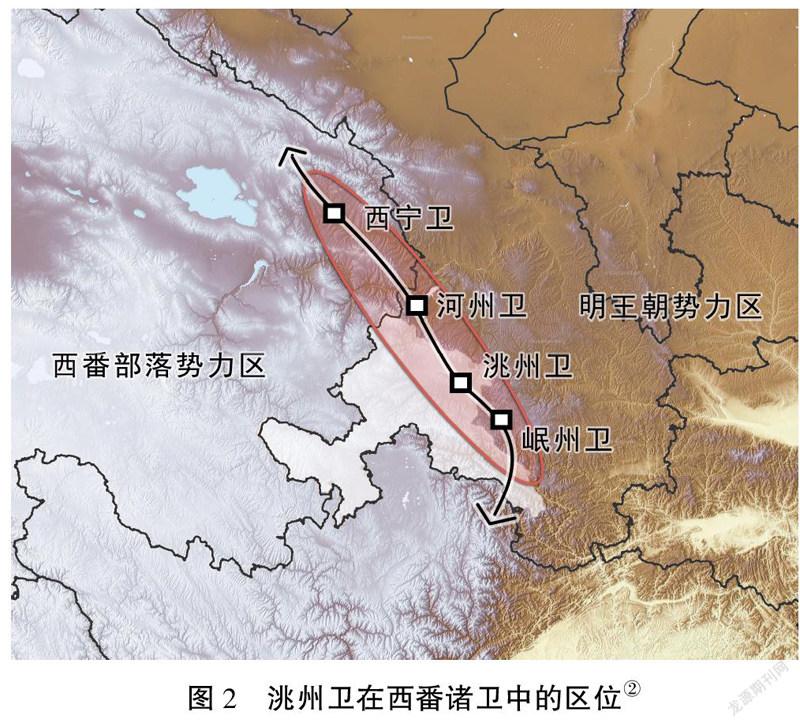

甘南藏区包括甘南藏族自治州全域,位于甘青川三省交汇地带(见图 1),在明代以前即是农区与牧区、藏区与汉区、中原王朝与少数民族政权的过渡地带。明王朝出于防御和招抚西番势力的需求,在明洪武四年至洪武十二年间建造了由卫所和堡寨组成的南北向防御带,史称西番诸卫(见图2) 〔17〕。随着时间的推移,这些卫所、堡寨一部分已不复存在,另一部分则延续至今,转型为现代意义上的城乡聚落①。

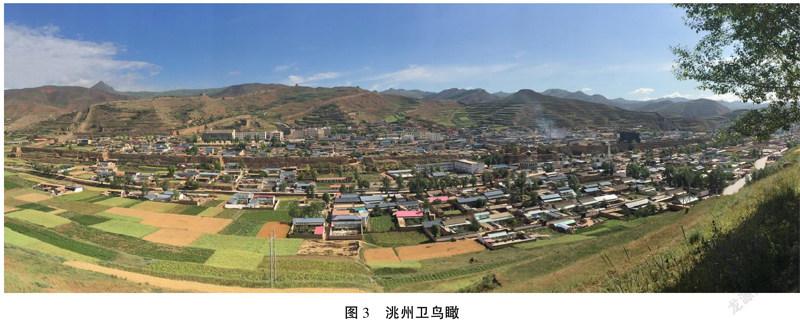

洮州卫在历史上曾多次更名,为便于理解,后文统称为洮州卫③。洮州卫地处甘南藏区东北部,是西番诸卫防御带的重要节点,在六百余年的发展历程中,它保存了较为完整的空间格局与原真的民俗传统,并于2008年入选国家级历史文化名镇,其历史职能、空间格局与文化遗存在甘南藏区的历史城镇中具有较强的代表性(见图3)。

二、甘南藏区与洮州卫的历史发展阶段

城镇的发展离不开区域的宏观特点,将洮州卫置于甘南藏区的历史局势和中央对该区域的经营策略中进行审视,能够进一步明确明代以来六百余年间洮州卫城镇职能的演变历程。总体来看,洮州卫的发展经历了如下三个主要阶段:明初至乾隆时期(1380 —1749 年)、乾隆时期至中华人民共和国成立前(1749—1949 年)及中华人民共和国成立以来(1949 年以后)。

(一)明初至乾隆时期——王朝武定天下,卫城德怀威服

明朝初年西北局势尚不稳定,面临着西番势力的严峻威胁。明王朝高度重视甘南藏区尤其是古洮州(今临潭县)一带“西控番戎,东蔽湟陇”“南接生番,北抵石岭”的战略区位条件。一方面强制迁入江淮军民世代戍守,通过建造卫所堡寨的“威服”手段进行震慑。另一方面通过土流参治和官营茶马等“德怀”手段对西番势力进行拉拢〔18〕。在“德怀威服”的共同作用下,奠定了洮州卫作为甘南藏区军事防御据点与行政治理枢纽的基础,这是明王朝国家力量的一种重要体现。

(二)乾隆时期至中华人民共和国成立——王朝放松管制,卫城对外贸易

康雍乾三朝随着国力走向鼎盛,甘南藏区的宏观局势逐渐趋于稳定。乾隆十三年,清王朝改洮州卫为洮州厅,这标志着军事卫所制度在甘南藏区正式结束,洮州卫的“威服”职能被基本剥离。而曾经“以茶驭番”的“德怀”招抚策略也逐渐转变为单纯的民间贸易〔19〕。19 世纪中叶至民国时期的战乱使得甘南藏区商路受阻,但洮州卫依托长期的贸易积淀与人口基础,依然保持着区域民族贸易枢纽的地位。

(三)中华人民共和国成立以来——国家全域稳定,卫城对内服务

中华人民共和国成立后,民族团结成为主旋律,甘南藏区彻底从动荡的势力交汇地带转变为稳定的国家腹地。G213国道、陇海兰新铁路等现代化交通设施的建设,使得洮州卫所处区域的贸易优势逐步丧失。1953年临潭县治所西迁,标志着洮州卫治理管辖的职能被彻底剥离。在两方面的共同影响下,洮州卫逐渐转型为主要为城内居民提供服务的生活型城镇,进而在一定程度上避免了快速城镇化浪潮对城镇历史遗存的侵蚀。近年来,随着甘肃省文旅产业的发展,洮州卫的文化与经济价值得到充分认知,再次迎来了新的发展机遇。

三、洮州卫的空间演进规律

(一)洮州卫的空间格局从内向严整向外拓自由演变

从明朝初年至今,洮州卫城镇空间的拓张时序总体可分为“十”字形布局、城内西拓与跨墙东进等三大阶段,整体空间格局从内向严整向外拓自由演变。

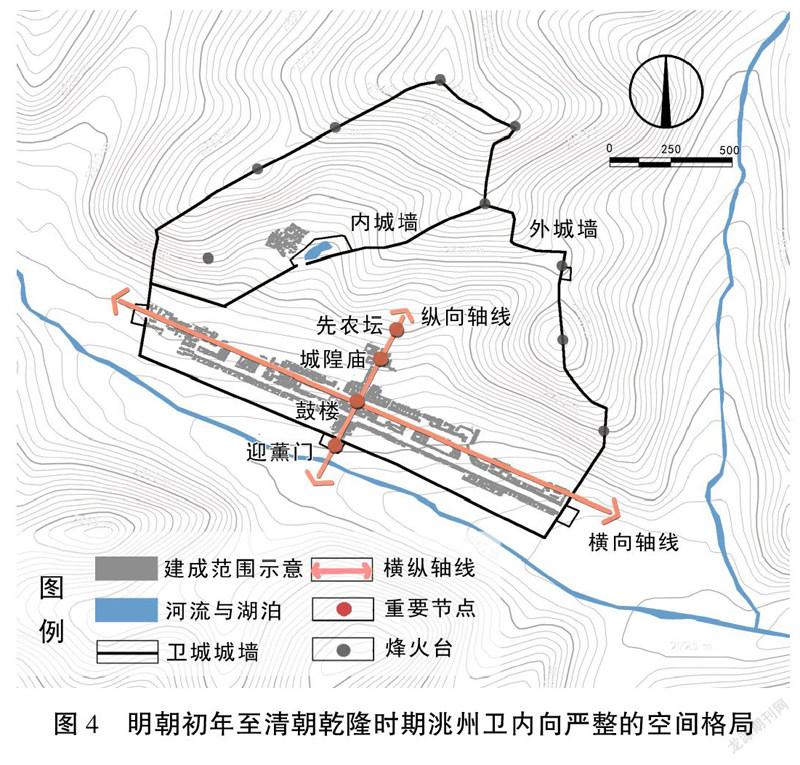

明朝初年,沐英奉命修筑洮州卫,全城跨山连川、北高南低。北部城墙顺应山脊建设,各制高点设有烽火台,南侧城墙则平行南门河修筑。城镇主体建设于南部平坦的河谷,呈规整的“十”字形格局。其中横轴平行于城墙、沿河谷地带顺势展开,纵轴垂直于横轴居中延伸,串联起主要的礼仪建筑,整体表现出内向严整的空间特征(见图4)。

乾隆年间至中华人民共和国成立前,随着甘南藏区局势逐步稳定,城镇中以军事功能为主的东段发展缓慢,而以贸易功能为主的西段逐步拓张。同时期,南门外临河地带也产生了定期的墟市,当地人称之为“盈上”,标志着城镇空间开始逐渐脱离城墙的保护,如图5、图6所示。

中华人民共和国成立之后,甘南藏区局势彻底稳定,城墙内平坦河谷地段的可建设空间逐渐趋于饱和。一方面,城镇整体顺应谷地向东跨墙发展,同时在南门外沿河地带进一步自由拓张。另一方面,大量民宅向北侧有一定坡度的山麓地带蔓延,部分民宅的建设高度甚至突破了城隍庙所控制的视觉制高点。可见,该阶段城镇空间已彻底突破城墙的保护,明初时期所形成的“十”字形空间格局已逐步瓦解,城镇空间整体表现出外拓与自由的特征。

(二)洮州卫的城镇功能布局从割裂向混合演变

从明朝初年至今,洮州卫城镇功能的布局模式整体呈现出从彼此割裂向混合布局演变的特征。

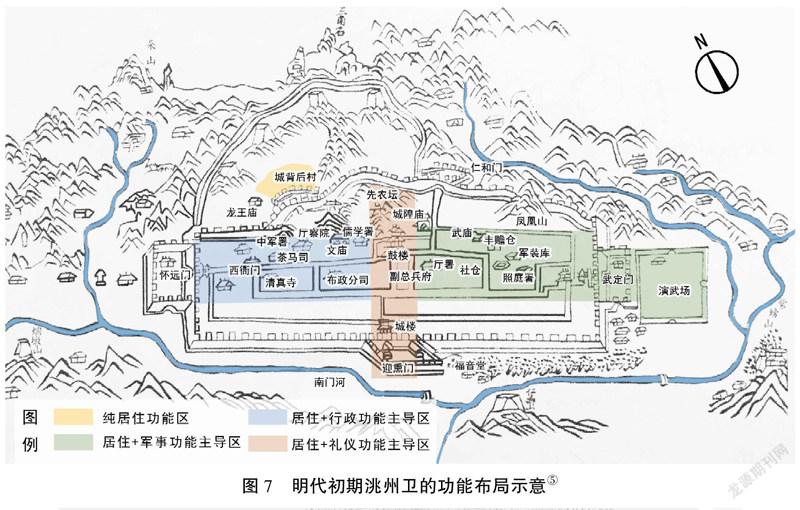

明朝初年,城镇主体呈“十”字形,形成了“西政东军中礼北居”、彼此相对割裂的功能布局模式(见图7)。北部的“城背后村”为军士和流官家属的独立居住区域;纵轴以礼仪宗教功能为主,串联鼓楼、城隍庙和先农坛等建筑;横轴西段除居住功能外,以行政管理功能为主,包括布政分司、衙门、茶马司等建筑;东段除居住功能外,以军事功能为主,集中了武庙、军装库、演武场、社仓、丰赡仓等建筑与设施。

乾隆时期至中华人民共和国成立前,洮州卫的贸易功能逐渐增强而军事功能减弱,该时期在横轴西段增加了大量榷场、驿站与当铺。

中华人民共和国成立后,民宅迅速增加且均衡分布于全城,至2017年,居住用地比例增加至602%。与此同时,商贸功能削弱,商业与服务业用地比例下降至6.6 %,并逐渐转移至省道东段。部分原行政、军事及宗教建筑的功能逐步转变,被城镇建设的现代化功能所代替,如城隍庙被改造为苏维埃旧址、博物馆与居民活动中心。相较于明代初期,如今的洮州卫整体呈现为功能交织的混合布局模式(见图8)。

(三)洮州衛的院落形式从封闭向开放演变

受历史资料的限制,本文仅对乾隆之后的院落空间进行探讨。在访谈中得知,“城背后村”受到内城墙的阻隔,在清代逐步没落,因而基本没有受到近年来快速城镇化浪潮的侵蚀,可间接反映洮州卫在1949年之前的早期院落特征。而城镇中部的院落式民宅随着洮州卫的发展被多次改造、修缮或重建,可以映射出中华人民共和国成立之后城镇发展对院落空间的影响。以上述二者互为对照组,可在一定程度上反映出洮州卫院落空间的整体演变趋势。

1.单体院落的演变趋势

洮州卫早期的单体院落体现出明显的中轴对称关系,多为传统合院,包括“一”字形、“L”形、“U”字形、“口”字形等典型形式,即主房居中、坐北朝南,两侧或有不规则厢房,部分院落南侧有倒座存在,院墙坚固无窗,整体呈现出相对封闭独立的空间特征(见图9)。

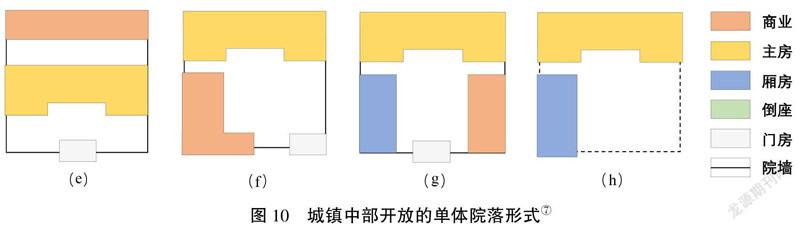

中华人民共和国成立之后,随着甘南藏区局势的稳定和军事治理职能的剥离,当地百姓逐渐对院落单体进行改造,使得部分院落形式趋于开放,主要包括以下几种典型改造方式(见图10):在院落主房外侧加建沿街商业,或将沿街二层主房的底层置换为商业;在院落厢房或倒座的外侧界面开窗,部分经营家庭式零售商业;同时也有部分院落将院墙拆除,或不再对年久坍塌的院墙进行修缮围合。

2.院落组合形式的演变趋势

洮州卫早期院落单体间的组合形式呈现出相对内向封闭的空间特征,院落之间多为错位拼接,形成曲折狭窄的街巷,巷道交汇口多呈紧凑的“丁”字形,有效兼顾了防寒与防御的功能,但院落间的公共交往空间相对缺失(见图11)。

后期的院落组合形式逐步趋于外向开放,新建或改建院落间的巷道被逐渐疏通,在交叉口出现了相对较大的公共交往空间。与此同时,随着部分院墙的“开放”,临近院落之间也衍生出了供几组院落共同使用的半公共交往空间(见图12)。

(四)洮州卫的建筑风貌从统一向多元演变

从明朝初年至今,洮州卫建筑风貌首先从统一的江淮风格向汉藏融合的风格转变,再逐渐演变为古今共存的多元风貌。

明初洮州卫的建筑材质以木材为主,公共建筑多为歇山或悬山顶,如城隍庙中斗拱交错、彩绘精细、屋脊之上有吻兽装饰,风貌特征体现着明显的江淮特色。由于早期移民多由江淮一带迁徙而来,故而民间自称为“江淮遗风”(见图13a、13b)。民宅多为硬山屋顶,中华人民共和国成立后部分新建的民宅依然延续着这种屋顶形式(见图13c)。至明代中后期,随着少数民族的增加,逐步形成了融合汉、藏、回等多民族特征的建筑风貌,建筑外墙就地取材,以厚重的夯土为主要材料,兼顾了安全与保暖的需求,是当地百姓应对高原苦寒气候的智慧结晶(见图13d)。尤其在清代,洮州卫既是区域民族贸易的中心,也是宗教从周边地域向青藏高原渗透的重要节点,由此孕育出了多样的宗教建筑,如基督教的福音堂(已毁)、佛教的重兴寺(已毁)、和伊斯兰教的清真寺(经过多次修缮,见图13e)。

中华人民共和国成立后,以混凝土、砖瓦和玻璃为代表的新材料被普遍运用,居民通过搭建二层住宅、改造阳光房(暖棚)等方式逐步对原有建筑进行改造(见图13f)。伴随着洮州卫的发展,这些不同风格的建筑在时空序列中逐步叠压、融合,形成了江淮风格、汉藏融合风格、新型民宅与遗存宗教建筑交融共存的多元风貌特征。

四、甘南藏区历史城镇空间演进的驱动因素

(一)防御与招抚需求是区域村镇大量出现与生长的原生动力

明王朝将洮州卫作为防御与招抚西番势力的枢纽,这种历史需求成为区域村镇大量出现与生长的原生动力。古时甘南藏区以牧业为主,部落逐水草而居,只有洮阳、侯和等少数聚居点。明王朝通过移民管制、军事防御、统一信仰、官营茶马等手段,逐步培育出大量的固定村镇。第一,明王朝强制迁移江淮军士与家属至此世代戍守,初步奠定了区域村镇发展的人口基础。第二,明王朝以西番诸卫为依托,选取战略要地构筑“边墙—卫所—堡寨—关隘”等四级防御体系〔20〕。江淮移民三分守城,七分耕种,推动着农业区逐渐向游牧区蔓延,而农耕技术的推广也为部落定居创造了有利条件〔21〕。如在关隘的通道处,河谷坡地被广泛开垦,使得聚居点依托军事设施快速生长,它们兼具战斗与生产的双重职能,部分逐步演变为固定的村镇。第三,朱元璋为安抚民心,册封开国武将为“龙神”,分别供奉于洮州卫东西南北的各路堡寨中〔22〕。庙宇作为军士、流官及家属在西北边陲的信仰寄托,进一步推动了防御设施向聚居点的转变。第四,由于西番地区特殊的生存环境和饮食习俗,茶叶是生活的必需品。史载:“茶之为物,西戎、吐蕃皆仰给之。以其腥肉之食,非茶不消;青稞之热,非茶不解,故不能不有赖于此”⑨ ,故而明王朝初期在洮州卫设置茶马司,通过强化贸易管制的手段加强中央对西番地区的控制。这也带动了区域民族贸易的发展,逐渐巩固了村镇生长的经济基础。由此可见,外部局势所催生出的防御与招抚需求,是区域村镇大量出现与生长的原生动力。

(二)城镇职能转型与社会心理演变是推动城镇空间格局自由化、功能布局混合化、院落形式开放化的主要力量

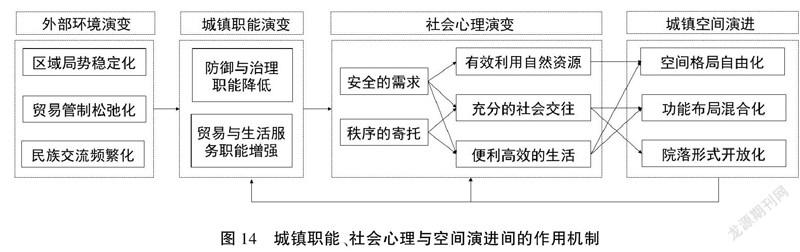

随着甘南藏区的局势从战事威胁到全域稳定,城镇的防御与治理职能逐渐弱化,贸易与生活服务职能逐步增强,推动着最初的汉族移民社会演变为稳固的多民族定居社会。百姓在战乱年代对于安全和秩序的精神寄托,在区域局势稳定后逐渐转化为对有利自然资源、便利生活及社会交往的追求。如在访谈中得知“洮州花儿”的歌词中既包含了牡丹、碧波等江南元素,又融合了许多藏族方言,歌颂主题皆为和睦与丰收。又如汉藏回等多民族同胞会共同组织“迎赛神会”活动,以祈祷来年风调雨顺。可见在宏观局势从“居危”向“居安”演变的过程中,百姓的集体社会心理也随之发生着改变。

在这种社会心理演变的影响下,明初为保障安全、营造秩序及彰显皇权而营造出的城镇空间,如厚重的城墙、封闭的院落、严整的礼仪轴线与严格的功能分区等,逐渐不再适应新的需求,城镇空间格局、功能布局与院落形式均随之演进:外拓自由的空间格局优化了对水资源和滨河土地资源的利用;混合的功能布局提升了社会生活的活力与效率;开放的院落空间则进一步促进了民族交流与移民社会的稳定。可见城镇职能的转型与社会心理的演变是推动城镇空间演进的主要力量,而空间演进对当地百姓所產生的潜移默化的影响,又进一步推动着城镇职能与社会心理的变化(见图14)。

(三)民族融合与技术发展是促进建筑风貌多元化的关键因素

汉、藏、回等多民族的融合以及近现代建造技术的发展是促成洮州卫建筑风貌多元化的关键因素。明初江淮移民带来的江南民俗文化与建造技术,形成了洮州卫最初的江淮建筑风貌。随着民族融合及对高寒地区气候环境的适应,当地逐渐衍生出融合多民族智慧的民居建筑,与清真寺、天主教堂等宗教建筑一同丰富了洮州卫的风貌形式。近现代,随着建造技术的改进,建筑在结构、材质和高度等方面均有所变化,进一步提升了居民在苦寒环境中生存的舒适性,形成了民族融合、古今共存的多元风貌特征。

五、结论与讨论

(一)研究结论

本文运用田野调查法与归纳分析法,梳理了洮州卫从明朝初年至今的职能演变特征与空间演进规律,研究发现:随着甘南藏区的宏观局势从战事威胁到稳定和平,洮州卫的城镇职能也随之改变,先后经历了区域防御治理、对外民族贸易以及对内生活服务等三个主导职能阶段。

在洮州卫职能的转型中,其城镇空间也发生了如下四个方面的演进:第一,整体空间格局从礼仪秩序与防御安全导向下的“内向严整”向自然资源和优质用地导向下的“外拓自由”演变;第二,整体功能布局从彼此割裂独立向高度混合演变;第三,单体院落和院落组合形式均从御寒与安全导向下的“封闭化”转向交往与便捷导向下的“开放化”;第四,建筑风貌从统一的“江淮遗风”向汉藏融合、民族交融、古今共存的多元风貌形式演变。

而洮州卫及周边村镇的产生与城镇空间的演进主要受到如下三种力量的影响:第一,明初防御与招抚西番势力的政治需求是甘南藏区早期村镇大量出现与生长的原生动力;第二,区域宏观局势影响下的城镇职能转型与社会心理变迁是推动洮州卫城镇空间格局自由化、功能布局混合化、院落形式开放化的主要力量;第三,六百年来的民族融合与技术发展是促进洮州卫建筑风貌多元化的关键因素。

(二)讨论

从区域村镇的源起来看,明王朝防御与招抚西番势力的需求为其提供了重要的原生动力,而清代之后区域宏观局势的稳定将这种外部输血式的发展动力逐步抽离。故而就明清时期而言,洮州卫及周边村镇在一定程度上是“兴于动荡、衰于安定”的。它们的早期选址对易守难攻地形与防御安全的考虑远远胜过对有利发展资源的追逐,这也是早期卫所、堡寨、关隘在后来和平年代的发展中大量衰败的重要原因。虽然部分村镇仍延续发展至今,但依然存在着资源承载能力有限的桎梏以及区位优势欠佳的局限。有鉴于此,在如今文化旅游热潮的诱惑下,更应坚持尊重类似村镇生长的自然规律,避免在旅游开发中过高定位以至于过大预测旅游人口与所需建设用地的规模。

从洮州卫城镇空间的演进与驱动因素来看,如今混合自由的布局模式、相对外向开放的院落空间、世俗意义的礼仪轴线、多元丰富的建筑风貌,均是城镇在顺应外部局势下的自发调整,见证了甘南藏区六百余年来文化的叠压与融合。而在当下历史城镇的旅游化开发中,为彰显城镇最富特色的历史时刻、提升外在旅游形象、满足大量普通游客“观赏式”的基础需求,进而改造其空间格局与建筑风貌回归至某一“高光时刻”的案例已屡见不鲜。这种做法在一定程度上是设计师和文旅部门“理所应当”或“不得不做”的选择。但可考虑在一定区域内保护好这种记录了文化叠压过程的空间特征,将其作为历史城镇展示完整故事的窗口。此外,利用玻璃、金属框架等现代材料建造的阳光房普遍存在于洮岷一带,这是居民运用现代技术进一步适应高寒气候的自发选择。在风貌改造的过程中可考虑给予更多的“宽容”,且避免采用一刀切的方式进行整改,转而尝试通过编制设计导则等手段进行控制协调。

注释:

①如西宁发展为西宁市、河州卫发展为河州市(2020年7月之前称临夏市)、洮州卫发展为临潭县新城镇、岷州卫发展为定西市的岷县。卫所下辖的堡寨也有相当部分发展为村镇,如刘顺镇的红堡子村,其余本文不再详细列举。

②考虑到千户所、屯堡的数量众多,且大部分空间位置已不可考,故未在图中标明。

③洮州卫设置于明洪武十二年,清乾隆十三年改为洮州厅,民国二年更名为临潭县,时为县域治所。1953年治所西迁至洮阳旧城(即如今的临潭县县城),而洮州卫于1956年更名为城关乡,2002年更名为新城镇并延续至今。

④其中2019年建成空间范围采用2019年的google影像勾勒绘制。由于1949年建成空间的具体范围缺失,且1953年后受到县城西迁的影响,导致洮州卫发展较为缓慢,故本图以20世纪60年代初期锁眼卫星影像的建成空间范围代替(来源:美国地质调查局https://earthexplorer.usgs.gov/)。乾隆时期的空间范围主要依托《洮州厅志》中68页的平面图和文字记载进行大致示意,其具体边界范围已不可考。

⑤功能布局示意图以《洮州厅志》中68页的平面图为基础,结合现场访谈与《洮州厅志》113页、141页、143页的文字描述,推测补充了茶马司、厅察院、丰赡仓等其他功能建筑的相对位置。

⑥图片来源于《临潭县洮州卫城旅游发展总体规划》,需要指出:受规划红线范围的限制,未表达出东侧红线以外的小部分建成区。

⑦图片系笔者在现场调研的基础上绘制而成。

⑧其中图a拍摄自《洮州厅志》的72页,b-f为作者现场拍摄。需要指出,据当地人表述,c-f多为清代建设,其具体建成时间已不可考,且后期经过多次修缮、改建或部分重建,此处仅作为明清时期建筑风格的示意。

⑨明万历年间王庭相的《严茶议》和明末清初顾炎武的《天下郡国利病书》中均有该表述。

参考文献:

〔1〕甘肃省2019年接待国内游客3.7亿人次,旅游收入达2676亿元〔EB/OL〕.(2020-03-23)〔2020-06-02〕.http://gansu.gscn.com.cn/system/2020/03/23/012349046.shtml.

〔2〕徐琳.中国历史村镇的保护发展历程与反思〔J〕.中国名城,2018,(5):79-80.

〔3〕阮仪三.城市遗产保护论〔M〕.上海:上海科学技术出版社,2005:89-94.

〔4〕宋启林.独具特色的我国古代城市风水格局──城市规划与我国文化传统特色〔J〕.华中建筑,1997,(2):23-27.

〔5〕李旭,许凌,裴宇轩,等.城市形态的“历史结构”:特征·演变·意义——以成都为例〔J〕.城市发展研究,2016,23(8):52-59.

〔6〕吴彼爱,陈谷佳.历史城镇的控制与开发——以广西北海市南康历史文化名镇为例〔J〕.规划师,2015,31(5):126-131.

〔7〕黄勇,石亚灵.西南地区历史城镇社会网络保护评价探索研究〔J〕.城市规划学刊,2018,(3):40-49.

〔8〕田凯,陈颖.清至民国时期四川藏区城镇的城墙建设〔J〕.西南交通大学学报(社会科学版),2018,19(2):107-114.

〔9〕刘雪丽,李泽新,杨琬铮,等.论聚落交通遗产的活化利用——以茶马古道历史古镇上里为例〔J〕.城市發展研究,2018,25(11):93-102.

〔10〕李和平,肖竞,周晓宇.西南盐业历史城镇文化景观构成与保护研究〔J〕.城市规划,2015,39(7):100-106.

〔11〕郭红.明代卫所移民与地域文化的变迁〔J〕.中国历史地理论丛,2003,(2):151-156.

〔12〕林永匡.明清时期的茶马贸易〔J〕.青海社会科学,1983,(4):93-101.

〔13〕丁汝俊.论明代对西北边陲重镇洮州卫的经营〔J〕.西北民族研究,1993,(2):94-107.

〔14〕王录仓,李巍,李康兴.高寒牧区乡村聚落空间分布特征及其优化——以甘南州碌曲县为例〔J〕.西部人居环境学刊,2017,32(1):102-108.

〔15〕张松.历史文化名城保护制度建设再议〔J〕.城市规划,2011,(1):46-53.

〔16〕肖竞,李和平,曹珂.历史城镇空间演进过程分析及其保护应用价值〔J〕.城市建筑,2017(33):13-14.

〔17〕董雪梅. 明代“以茶驭番”策略研究〔D〕.兰州:西北师范大学历史文化学院,2014:9-14.

〔18〕肖文清.明代河州岷州洮州军屯研究〔D〕.兰州:兰州大学历史文化学院,2010:19-20.

〔19〕魏明孔.西北民族贸易述论——以茶马互市为中心〔J〕.中国经济史研究,2001,(4):120-133.

〔20〕高小强.明朝洮州卫的军事戍防体系〔J〕.兰州教育学院学报,2008,(1):35-37.

〔21〕马宁.论“陇西走廊”的概念及其内涵〔J〕.西北民族大学学报(哲学社会科学版),2011,(2):53.

〔22〕李静,耿宇瀚.明朝治边策略下的洮州地区民族互嵌格局〔J〕.中国边疆史地研究,2019,29(3):104-114+215-216.

Empirical Research on the Spatial Evolution and Driving Factors of

Historical Towns in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture:

Take Taozhou Military Town in the Corps of Western Region as an Example

LI Yuan, YANG Chunyan

(School of Architecture and Design, Southwest Jiaotong University, Chengdu 611756, China)

Abstract: With the development of culture and tourism industry, the historical towns in Gannan Tibetan Autonomous Prefecture are ushering huge development opportunities, while the regional cultural space is also facing the impact of external forces. By using the methods of field investigation and inductive analysis, this paper studies the spatial evolution law of historical towns and analyzes its internal driving factors. Taking the Taozhou military town as the research object, this paper explores the sustainable growth power of historical towns, which has important reference value for its subsequent protection and development. The study shows that: from Ming Dynasty to now, the urban spatial pattern of Taozhou military town has evolved from regular to free; the functional layout has evolved from separation to mixture; the courtyard form has evolved from closed to free; and the architectural style has evolved from unity to pluralism. The relationship between spatial evolution and driving factors shows three characteristics: Firstly, the need for defense and administration is the original driving force for the emergence and growth of regional villages and towns. Secondly, the transformation of urban functions and social psychology is the main force driving the free spatial pattern, mixed functional layout, open courtyard form. Thirdly, multi-ethnic and construction technological development are key factors in promoting the diversification of architectural landscape.

Key words: Gannan Tibetan Autonomous Prefecture; historical towns; spatial evolution; driving factors; the corps of Western region; the Taozhou Military Town

(責任编辑:武丽霞)