何为现代:1940 年代高剑父的现代绘画观

陈建宏

(广州美术学院 《美术学报》编辑部,广东 广州 510260)

一、问题提出的历史背景

正像近代以来传入中国的许多西方术语,不同时段、背景的人群出于各异的意图而对其产生的实际社会反应和个人化体验纷繁错杂那样①例如在《寻求富强:严复与西方》第五章《群己权界论》里,史华慈就详细地分析了严复眼中的自由等词语的中国含义是与西方有所差异的,而导致这种差异的原因之一便是翻译者出于急切改变中国而衍生的时效性。(美)本杰明·史华慈《寻求富强:严复与西方》,叶凤美译,江苏人民出版社,2005 年,第88—100 页。(德)郎宓榭、阿梅龙、顾有信《新词语新概念:西学译介与晚清汉语词汇之变迁》,赵兴胜等译,郭大松审校,山东画报出版社,2012 年。,“现代”的中国遭遇也是如此。毋容置疑,“现代”已成了中国人生存空间里的一个不可忽视的存在因子,尽管中国人在运用时给它增添上了浓浓的中国性格和个性色彩。换言之,“现代”成了宏博的中国词汇里面最有启示意涵的新语,而且是中国命运转向的一个重要方向、目标,基于此,许多中国知识分子(包括高剑父在内)都将之作为与旧社会决裂的利器。

自元四家出,一变宋院作风,而大倡其文人画。其画风自元初至明、清两代,逮至中华民国,六百年来都是这种作风支配着艺坛。其间虽不无少变,但六百年中总有百数十万画人,能变者几何?或能传其变,或能一变再变者,又几何?迨如凤毛麟角的了!虽寥若星辰[晨星],但每一朝总有少变。可惜到了现代,到了革命的新中华民国,全国之画风除西画外,都是守住千百年来的作风!即使千百年前古人最新、最好的东西,有创作、有变法,到现在都成为古董了!难道到现在都不应该大胆地改变一下吗?[1]217

对于高剑父(图1)《我的现代绘画观》中的这段话,只要稍微了解中国近代美术的人,都会产生一种似曾相识的感觉。这种由中国传统绘画陈陈相因、日趋僵化、固步自封的落后历史现状催生出的恨铁不成钢但又试图立马予以改变的混乱、压抑交杂的心情,在许多持革命观念的中国人心中都曾有过。而揭起首篇者为南海康有为,他在《万木草堂藏画目》(图2)的开篇语就这么写道:“中国近世之画衰败极矣……惟中国近世以禅入画,自王维作《雪里芭蕉》始。后人误遵之。苏、米拨弃形似,倡为士气。元、明大攻界画为匠笔而摈弃之。夫士大夫作画安能专精体物,势必自写逸气以鸣高,故只写山川,或间写花竹。率皆简率荒略,而以气韵自矜。此为别派则可,若专精体物,非匠人毕生专诣为之,必不能精。中国既摒画匠,此中国近世画所以衰败也。”②康有为《万木草堂藏画目》,申松欣、李国俊编《康有为先生墨迹丛刊(二)》,中州书画出版社,1983 年,第7—12 页。笔者按,康有为的这种语不惊人死不休的言论方式,在他的学生辈中得到传承,例如徐悲鸿和刘海粟。直至1950 年代,李可染在谈及中国画的改造问题时还以这种批判模式作为文章的开头。参见李可染《谈中国画的改造》,原文刊于1950 年《人民美术》创刊号,后收入中国画研究院编《李可染论艺术》,人民美术出版社,2000 年,第3—10 页。由此不仅可知,高剑父改革中国绘画理论的模仿对象是康有为——“高氏从康梁那里获得了更为直接也更为具体生动和更为丰富的‘艺术革命’的灵感”③李伟铭《高剑父及其新国画理论》,《高剑父诗文初编》(前言),广东高等教育出版社,1999 年,第17页。笔者按,纵观高剑父传世诗文,高氏的这种论调应该是直接来源于康有为。康有为的《万木草堂藏画目》完成于1917 年,而在刊于光绪三十一年乙巳(1905 年)第4 期的《时事画报》的高剑父撰写的《论画》一文里,是看不到这种激愤的康氏腔调的。,甚至某些陈述方式与历史认知也源自康氏的启发。尽管康、高这两篇文章的问世时间相差二十几年(康文写于1917 年,高氏演讲稿完成于1940 年代初期),但在高剑父的主观判断中,康有为所提倡的绘画改良方案并没有得到世人的关注,遑论予以实践。问题的关键是,时光流转到了1940 年代,中国画的情况仍如旧时。

图1 高剑父1950 年肖像,广州艺术博物院藏

现在中国的绘画,可以拿地理来区分作家的派别和趋势,根据,三大流派来做代表:一、黄河流域,以北平为艺术中心,因为历朝建都所在,故宫旧藏书画,为数极多,作家大都模仿前贤遗作,崇尚规范,可以称为仿古派;二、长江流域,以上海为艺术中心,自海禁大开,西画首先输入,作家分成新旧两派,从事国画的作家,鄙弃西画的刻画自然,汩没性灵,西画作家,轻视国画家的因袭模仿,不知创造,如是成为对抗的趋势,格格不能相入,同时国画家鉴于清代四王山水,囿于固定的形式,而停滞在承袭前人的阶段中,因此受了石涛八大的影响,纵横挥洒,不拘绳墨,作复兴国画的运动,可以称为复兴派。[2]2+10

为了唤醒画界中人的沉睡状态,高剑父认为仍有必要老调重弹(这也是《我的现代绘画观》成文的主因),而他也慢慢养成了一种独特的习惯性开场白。

因国画千余年无大变化,有之亦凤毛麟角。古人虽有创作,但千年一遇,或数百年一遇。经如许之长时间,虽有创作,亦成陈迹,亦成为旧派了。不能谓古人已经创了,用不着我来多事,我便可世世代代如印刷机一样临摹、仿古。20 世纪科学昌明,日新月异,世界断无死守成法之国家。各国艺术,三几十年一变,真是千变万化。比之我国,专事摹仿,所以每况愈下,一代不如一代。[3]178—179

国画自从清代康、乾两朝以后,终现出气息奄奄的样子。这奄奄一息的气象,大约是由于画家失去了创作力,而以临摹代替创作,于是变成甚于“雷同时代”(Mannerism)之雷同,简直降为“附庸”了。[4]311

另一方面,之所以在1940 年代左右,高剑父还如此执着于推进中国画艺术的发展,是因为他觉察到当时的岭南画坛与民初的情况并无两样,除了他一手提拔的生徒以外,大部分中国画家仍然还在“藉着祖宗的余荫,来悠游率岁,自命世家,为宗族交游光宠”④高剑父《画话·何以要研究新中国画》,《高剑父诗文初编》,第179 页。在另外一篇文章里,高剑父也表达了此类意思:“一般不知者,以为广东人的头脑总是新的,殊不知吾粤的艺人除了少壮派从新训<练>,其余十有九五□过之外的是陈腐头脑的,现在仍是封建残余抱残守缺的传统观念的,比较首都和上海的艺人,似更有过之而无不及呢。”高剑父《澳门艺术的溯源及最近的动态》,《高剑父诗文初编》,第280 页。。对于广东国画界的这种状况,在1940 年香港举行的“广东文物展览会”后出版的《广东文物》(图3)一书中,许多学者都有所评介。

至于吾粤画学……惟二樵久享盛名,模仿者自多,即据岭南画徵略所举,当时模仿者已有四人。若自脍以下,更无足谈……迨及民国以来,折衷派与守旧派分道扬镳,而属于后者为多。⑤凤坡《全场出品之蠡测》,广东文物展览会编《广东文物》(上),广东人民出版社,2013 年重印本,第234—235 页。关于这次展览会的筹办进程,可参阅童宇《1940 年广东文物展览会筹备人物考证及其相关问题》,《美术学报》2012 年第3 期,第22—29 页。高剑父是这次展览会的筹备人员之一,也提供了展品。

文人画在广东,入了清朝更占了绝对优势,他们讲究书卷气,墨守南宗传统。虽画家天分有异,工拙不能一概论,但离自然形象日远,则几成定律。[5]689

图2 康有为《万木草堂藏画目》,申松欣、李国俊编《康有为先生墨迹(二)》,中州书画出版社,1983 年

在1940 年国难当头的特殊时期,国人的绘画(主要是国画)仍然沉迷在对传统经典绘画作品的某些细节追忆和自娱上,而没有寻找到解决现实中的难题——抗战题材——的办法,这无疑令人懊恼。而且高剑父的影射范围应该覆盖全中国,即也在抨击敌占区里那些蜷缩之徒的不思进取。在他的认知里,社会上流行的大部分皆属于必须立刻做出改变的非现代画,按他的说法就是“旧派画”。“一直至今,都脱不了释道遗留下来之空想哲学思想,有时玄妙到不能理解,所谓‘于无笔墨处求之’、‘弦外意’、‘味外味’、‘画外画’。有时即作者本人,亦莫名其妙!这是‘藏诸名山,传乎其人’的思想,只足以充分地表现着他的惝恍迷离、尚不见到实际的见地。”[1]219为此,他必须宣扬适时的、先进的、科学的,并且能够在现实中得到实施的艺术观点,而“现代绘画”毫无疑问就是最好的对抗甚至有可能全面压倒旧国画生长态势的有力武器。那么,究竟什么才是高剑父所津津乐道的现代绘画(现代国画)呢?

二、何为现代

《我的现代绘画观》开门见山指出:“本题所讲为现代绘画,系承着古代绘画遗留下来之遗产而发扬光大之、改造之,演变而成为现代之绘画。”[1]213对于建构现代绘画,高剑父是奋斗已久了,按照他的说法,“兄弟追随总理作政治革命以后,就感觉到我国艺术实有革新之必要。这三十年来,吹起号角,摇旗呐喊起来,大声疾呼要艺术革命,欲创一种中华民国之现代绘画。几十年来,受尽种种攻击、压迫、侮辱”[1]221。实际情况如其所言,从民国初年开始,高剑父就已经开启现代绘画实验这扇大门了(图4)。但起初是以折衷画的名目为世人所闻道的。

西洋画家心理,趋新为贵,一往无前;我国画家心理,以退为进,复古为能。新、旧二途,各走极端。西洋今日新中之新,未必能适于我国也;然则我国古中之古,又岂能为用于今日者哉?吾择两途之极端,合炉而冶,折而衷之,以我国之古笔,写西洋之新意。夫中国画之妙在用笔、思想、结构、气韵,西洋画之长在形似、远近、用色,以彼之长,补我不足,而成一有笔墨气韵之洋画,即有形似、远近之中国画。[6]61

图3 1940 年广东文物展会场一角(引自广东文物展览会编《广东文物》,广东人民出版社,2013 年,第202 页

高剑父口中的“折衷派”,“有称之为‘新派’,与旧国画不同也。竟有谓为‘洋派’,以其有光阴远近也。<竟有谓为>‘日派’者,以有渲染湿写也。竟有称为‘昆仑派’者——从前欲游喜马、昆仑不可得,殊有寤寐求之,辗转反侧之慨,当时以当地政府不许人游也;一夕梦游昆仑,后改为昆仑山人、昆仑山馆。好事者则称为‘昆仑派’,视为‘新国画’,为自然主义、新写实主义”[3]184。这里高剑父引入了“新写实主义”一词,表现了他这个秉持进化论者的及时接受新事物的开放心态和学术眼界⑥在1930 年代,中国洋画界中的现代主义绘画家就流行着新写实主义的说法,以倪贻德和关良两位洋画家尤为重视。关于这方面的情况,可参见陈建宏《民国时期关良的现代主义绘画观》,《美术学报》2012 年第3 期,第58—59 页;蔡涛《“新写实主义”的流变——折衷的理论策略与“孤岛”时期倪贻德的洋画创作》,《文艺研究》2014 年第2 期,第141—152 页。但高剑父口中的新写实主义与洋画家的是否相同,还待讨论。,而且也如实彰显了他的现代主义绘画的本质就是新。在一段时间里,他是以“新国画”自称其绘画的,至于新国画为何摇身一变成“现代国画”,高剑父没有给出条理清晰的解答,可能在高剑父看来,1940 年代的“现代”两字明显比“新”更具备时代性与稳定性(新国画是旧国画的对立面,表现着一种动态的更替或者是进化,也就没有定型),况且新并不代表优秀。但在实质上“现代”和“新”二者之间并没有太大的区别,只是一个事物的两种命名而已。那么,何为现代呢?当然是与旧世界中的陈迹不同或者是绝异的新生物⑦许士骐曾这样评价高剑父的新画法:“珠江流域,以广州为艺术中心,同时受西洋文化及科学影响最早,作家能运用革新的方法,从事国画运动。他的成功,就是能将近代事物的对象和思想,输入绘画,开辟了一条新的道路。”许士骐《从画史的观察以探求现代国画的新途径》,《音乐与美术》1941 年第2 卷第3 期,第2 转第10 页。:“新国画实从旧国画变化而来。旧国画是长于精神的感觉;西洋画是长于形理的表现;新国画则兼而有之,既有哲学的精神,又有物质的形理,真、美合一。印度诗哲太戈尔称之为进化的中国画,又为进化的西洋画”[3]186;“所以我提倡的新国画,其构成系根据历史的遗传,与集合古今中外画学之大成,加以科学的意识,共冶一炉,真美合一,成为自己的画,更欲改进成为一种中华民国现代的新国画”[7]305。换言之,新国画就是中西精神、古今形理的完美结合体。关于这一点,高剑父还有更加清晰的表述。

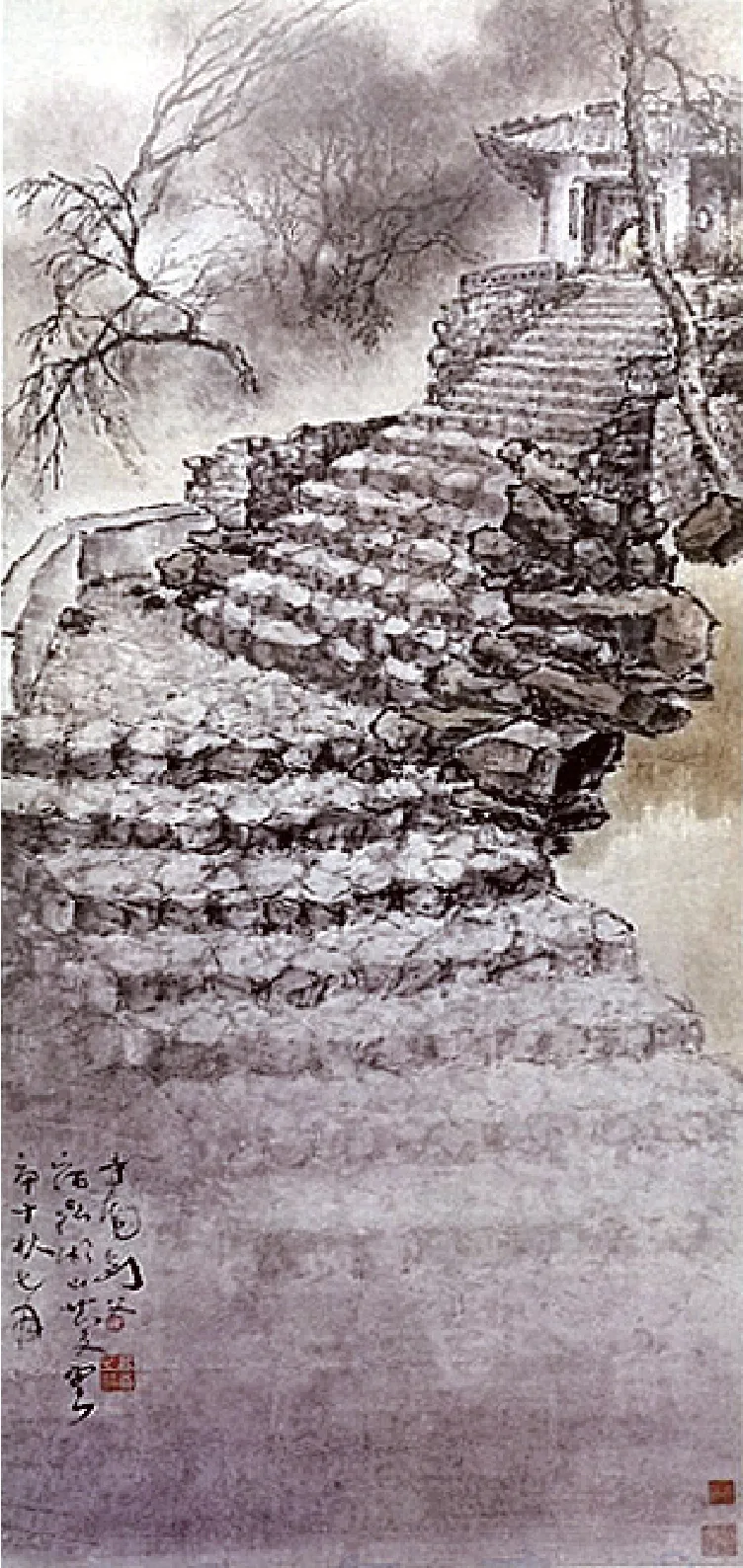

图4 高剑父 《烟寺晚钟》 ,纸本设色,116×51cm,1930年,香港中文大学文物馆藏 (引自广州美术馆编《高剑父画集》,广东旅游出版社, 1999 年,第189 页)

现代画,不是个人的、狭义的、封建思想的,是要普遍的、大众化的。现代艺术,也不是前无古人、一空依傍,如幻术般的突然而来,寻不出他的来踪去迹。必须先了解古画的源流、思想、作风,然后容易认识现代画。现代画即由古代递嬗演进而来。即现代文学,是由古代文学演变而来的。兄弟是最主张现代绘画的、艺术革命的。我之艺术思想、手段,不是要打倒古人,推翻古人,消灭古人,是欲取古人之长,舍古人之短,所谓师长舍短,弃其不合现代的、不合理的东西。是以历史的遗传与世界现代学术合一之研究,更吸收各国古今绘画之特长,作为自己之营养,使成为自己之血肉,造成我国现代绘画之新生命。[1]220

现代绘画是渊源有自的,并不是凭空捏造的幻化之物。它是中西文化碰撞后的历史产物,代表着中国当时最先进的独一无二的绘画方向,因为从理论上来看,它吸收了中西古今的绘画之长,兼容并蓄了所有人类在这方面的探研结晶,是顶峰无疑。当然,为了避免四面树敌,这时高剑父并没有将社会上和他的新国画相对立的旧国画,进行“痛打落水狗”式的粗暴打压(“我之艺术思想、手段,不是要打倒古人,推翻古人,消灭古人”),反而宣扬了两者的血缘关系(“现代画即由古代递嬗演进而来”)。这对于以革命家这一身份立足于世的高剑父来说,可能是一种极度忍耐后的理性抉择,他十分清楚,在四面楚歌的1941 年,一致对外进行全民自救远比内斗重要得多(“现代中国画是离不开现代中国的革命需要的。艺术家要从高处大处着眼,为着革命的未来的发展,配合着目前各种需要,而努力增进自己的修养”[1]249),何况在1940年代后,他的国画也在渐渐增加传统题材(图5)⑧关于晚年高剑父的艺术及其思想变动将是笔者的下一个研究课题。相对于高氏早、中年来说,在他的晚年绘画作品中,主题思想坚定、绘制手法繁复的鸿篇巨制是甚少出现的,取而代之的是传统文人喜好的题材的大量出现。。高剑父也时刻提醒人们要注意一种现实状况,即并不是现代人绘制的画都是现代画,当代社会上也大量充斥着张冠李戴的伪劣的现代画(“而仍因袭着、死守着古代之遗规,丝毫不变的‘现代货’”),“譬如一间新开张之古董店,他的铺子、家私、招牌,都是光亮、新鲜、刚出炉般之‘现代货’,至于内里之货式呢?却是古色古香之远年老古董。这无异新瓶载旧酒。换言之,那是‘现代之古画’,不是现代的现代画罢了”[1]220。正因为有如此清醒的识见,高剑父才能精准描述自己理解的并一直在建构的新的现代国画:“新国画固保留以上的古代遗留下来的有价值的条件,而加以补充着现代的科学方法,如‘投影’、‘透视’、‘光阴法’、‘远近法’、‘空气层’,而成一种健全的、合理的新国画”⑨在这句话的后面高剑父有一转折,值得注意:“不是投胎在西画的怀里,变作西画的面目;不是一味模拟自然,为忠实之写生,如‘摄影镜头’般的再现。虽以造化为师,仍以直觉的取舍、美化,由心灵锻炼一番,表现而出,作品里才有我的生命与我的灵魂。”高剑父《我的现代绘画观》,《高剑父诗文初编》,第225 页。。甚至在某些时候,在对新国画的认识上,他会同意另一位身体力行者——陶冷月的新国画观:“绘具之种类,至今日而至繁,毛笔、铅笔、木炭、垩笔、油彩、水彩、粉笔等等,不胜枚举。油绘有油画布,水绘有水彩纸,各异其用。余意可不必拘泥于一途”⑩转引自郎绍君《陶冷月的生平与艺术》,氏著《守护与拓进——二十世纪中国画谈丛》,中国美术学院出版社,2001 年,第432 页。关于陶冷月的新国画,该文有详尽的剖析,可参阅。。

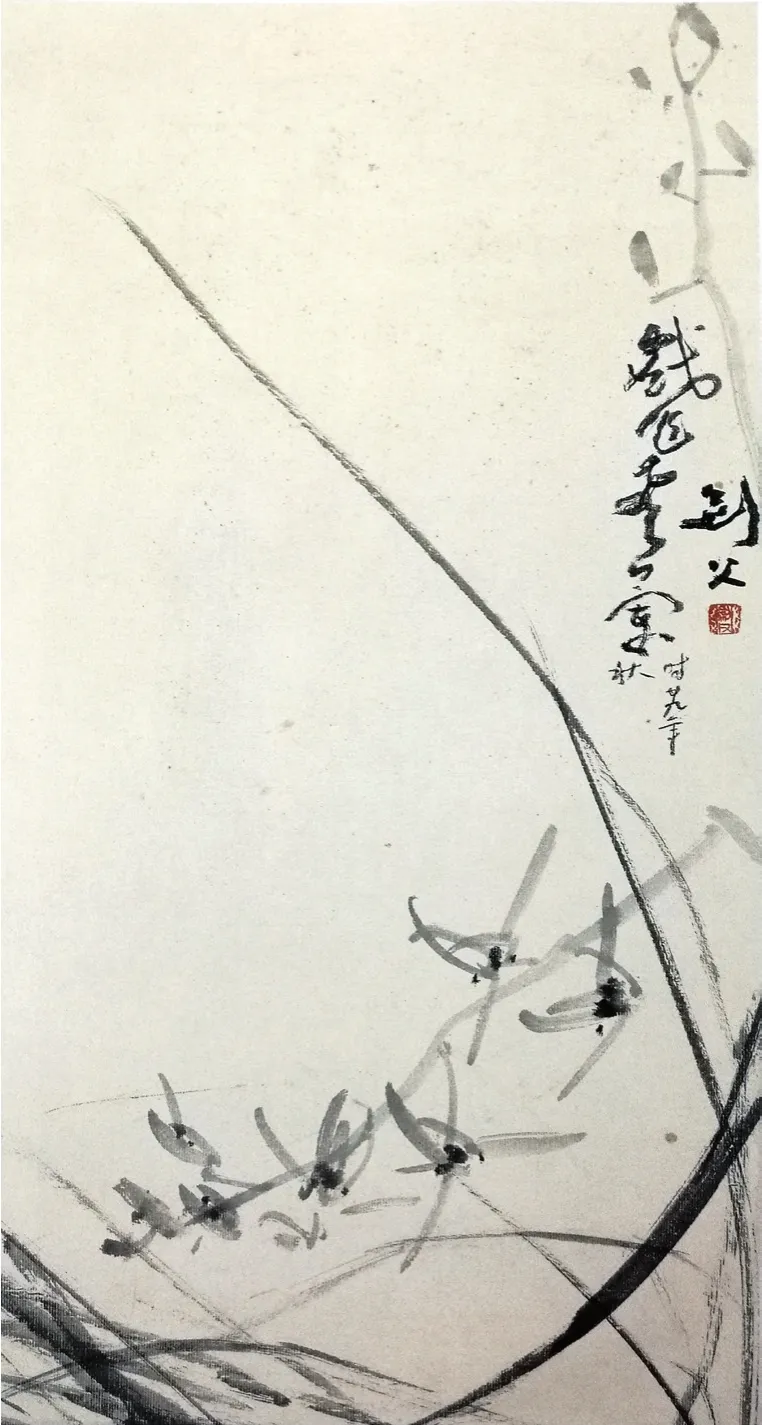

图5 高剑父《风兰》,纸本水墨,63×33.3cm,1940 年,香港艺术馆藏( 引自广州美术馆编《高剑父画集》,第297 页)

对于新国画的诠释,高剑父的忠实追随者简又文可算是一个入堂奥者。

究竟何谓“新国画”?严格贴切的定义似乎不容易下。最近画评家颖公在《春睡画院访问的印象》一篇文章里说得很有意义:“此种画派,社会上称之为‘折衷派’‘新派’。实则‘新国画’耳。其笔法赋色,以宋院派为基础而参以各国艺术之特长,及近代科学之新方法,如‘远近法’‘透视法’‘光学’‘色彩学’‘空气层’‘写生法’,都尽量采入。西法之外,近更将印度埃及波斯等各画法冶为一炉,于心灵锻炼表□而出。这派画实从旧国画变化而出,旧国画是长于精神的感觉,西洋画长于形理之表现,新国画则兼而有之,既有哲学的精神,又有物质的形理,真美合一。印度诗哲太戈尔称之为进化的中国画,又为进化的西洋画。”⑪简又文《濠江读画记》,香港《大风》1939 年第41 期,第1200 页。

对于上述画评家颖公的意见,简又文认为“发挥可谓透辟”,但他认为这还未深刻领悟到高氏的画学旨趣,因为:“高氏之抱负尚不只要改进‘宋院派’,而且还要依同样的方法以改进‘文人画’。故‘新国画’者,虽运用折衷方法融冶中西今古画学之精华于一炉,以造成科学的、新体的、谐洽的、真美的艺术作品,然皆以宋画院[院画]、文人画,南宗、北宗——分别的或混合的——传统的中国画为主体。如此,‘新国画’便成为一个普通名词,特别分言,未尝不可称某为‘新宋院派’,某为‘新文人画’了”⑫同⑪。

综上所述,1939 年为止,高剑父及其追随者眼中的折衷画仍称为“新国画”。也就是说,“现代国画”这个词还没有流行起来。那么,它何时流行起来的呢?笔者认为,有一篇文章对于这个情况的探析极其有益,那就是黄觉寺撰写的《什么是现代中国画》。

“现代中国画”最要的企求,是“新颖”,是“独特”,它的方法是“新鲜”、“活动”和“自由”。它不满意于过去的传统的矫揉造作,它更反对因循的模仿。它要在层层桎梏中打开一新的现状,在数千年一成不变的势力下解放出一条有生气有活力的生路来。它是以自我的情感来描述一切,它也皈依自然以自然为依归。因之它技术的范围扩大到整个的世界;它情感底领域,寄寓于现代的一草一木。⑬黄觉寺《什么是现代中国画》,《上海艺术月刊(创刊号)》1941 年11 月1 日,第1 页。

“现代中国画”,更认清艺术者是文化的一员,所以并不卑卑自谦他的作品为“雕虫小技”,因为要穷毕生之力以赴之的,所以也不认为是“余技”。“现代中国画”也承认艺术是具最高的理性,有美妙的灵魂,可以达到真实的境界,超越一切的。它不承认是给人“清玩”、“雅赏”等污蔑的名称。太戈尔把艺术家称为一群鸟中的最前的一只,“现代中国画”的艺人门[们],便是执着大刀阔斧,准备把中国绘画的新生命建立起来的前进底一个勇士。⑭同⑬,第2—3 页。

图6 高剑父《我的现代国画观》手稿, 广州艺术博物院藏

在对现代国画的认识上,黄觉寺的主要观点与高剑父高度一致,特别在艺术功能的定位上极其相似,二者均视艺术为能够介入历史进程的重要媒介,而不是传统认知中供“清玩”“雅赏”的可有可无的“雕虫小技”。另外,他们都认同泰戈尔的说法,特别是高剑父在内心世界肯定自认就是那位“执着大刀阔斧,准备把中国绘画的新生命建立起来的前进底一个勇士”。鉴于黄觉寺此文发表于1941 年11 月1 日《上海艺术月刊(创刊号)》,是在高剑父演讲稿《我的现代绘画观》(1941 年1 月15 日)之后,我们大致可做这样的推测:作者的灵感有直接得益于高剑父演讲稿之处;另一方面,高剑父可能也在看过黄觉寺的文章后受到启发,将演讲稿扩充并改名为《我的现代国画观》(图6),而在此之前,高剑父及其后辈们经常提及的是“新国画”,而非“现代国画”。饶有趣味的是,尽管两者的观点非常相似,但也存在着一些龃龉之处,例如黄觉寺就认为“如果只摭拾一些光暗和远近,摹拟游移到宣纸或绢帛上,或只凭借渲染皴擦,刻画逼真地摹拟者,难免不给人以非骡非马的恶劣感觉,这不仅是萌芽期的‘现代中国画’的一个致命伤,而且足以妨碍到整个的生命的”⑮同⑬,第575 页。。

三、其他相似论点

毋容置疑,1940 年代高剑父所提倡的现代绘画观,并不是凭空轰然而出的新生物,在近代中国,像他这样的对于现代性的渴求是许多美术人士的一种常态,特别是在西洋画界,许多中国现代主义画家为了寻求画学支撑和学术先锋,纷纷引入和同声译介世界正在流行的“现代艺术”。在此学术运动的过程中,源于西方的“现代绘画”也在各式人士的理解、吸收中呈现出了一种中国特色的再创造和再诠释,而与其母体产生解释误差,甚至背道而驰。正如美国学者布雷特尔所指出:“现代艺术这个词经常拿来与学院艺术或传统艺术作比较,从而指明它那夺目光彩的性质。绝大多数阐述现代艺术的著作蕴含的思想,都将现代艺术定义为对现代生活中正在改变的政治、社会、经济和文化特性的回应产生出来的艺术。”[8]7虽然西方现代艺术的产生与工业社会的都市生活密切相关,而且近代中国极少出现类似的发达都市(上海可算一个),但这毫不阻碍中国艺术家对现代艺术的喜好和遐想,只不过现代之词义在介入中国绘画后产生了始料不及的复杂化、模糊化和本土化。

图7 倪贻德编《现代绘画概观》封面(1934 年1 月第一版,此为1934 年9 月第二版)

早在1922 年,刘海粟就在《北京大学日刊》发表了《现代绘画之新趋势》(第930、932、934 期连载)一文,介绍了西方现代主义绘画四巨头——塞尚、凡·高、高更、马蒂斯的艺术特色及变革意义,这四个人“可说就是现代绘画的创导者。他们都是拿着强烈的个性,自己去开拓,濬发现代艺术界的渊泉,引导艺术的趋向,实是艺术史上的革命家”[9]。对于现代绘画有着浓厚兴趣的倪贻德,对此的译介和宣扬可谓是不遗余力,例如1932 年的《艺术旬刊》就分两期连续刊载了他撰写的《现代绘画的精神论》《现代绘画的取材论》。倪贻德认为,“现代的绘画,最先是从精神的反省出发的……绘画最先须依据一种精神来表现”,而且对“何为现代”作出了较为清晰的解释:“现代的绘画则和‘物质性’密联着的。所谓物体所具的性质,是依作家的性质和感觉性,感动性,情绪,才能等结合起来的。那物和心结合所表现出来的绘画精神,称为写实性(Realite)……换言之,以自然性为基调者是自然主义,以写实性为基调者是写实主义。十九世纪的绘画的基础是自然主义,现代的绘画可说是写实主义”[10]12—13。

特别要指出的是,日本人外三卯三郎的现代绘画著述成为了中国人译介的热点⑯笔者按,关于外三卯三郎在中国的境遇,是一个研究中日美术交流以及现代艺术的东方译介的极好切入口,值得学界关注。。署名为影梅的作者就翻译了他的《现代绘画的构图概论》,发表在1932 年第1 卷第9 期的《艺术旬刊》上;倪贻德1932 年翻译了外三卯三郎的《造型美术论》《素描论》,刊发在《艺术旬刊》第1 卷第5、7 期上⑰倪贻德在1934 年还编著了一本《现代绘画概观》(图7),目前无法厘清他借鉴外三卯三郎著作的程度,但无可否定的是,倪贻德的现代绘画知识是受到外三卯三郎影响的。;吴琬则翻译了《世界现代绘画概观》,发表在1935—1936 年第2—4 期的《美术(广州)》上;1937年第2、4 期的《青年艺术》连载了梁兆铭翻译的《现代绘画的精神概论》;而直到1947 年《艺术论坛》第1 卷第1 期,还刊发了署名为虹子的译者翻译的外三卯三郎撰写的《现代艺术论坛:艺术学的现状》。

另一个对艺术中的“现代”二字非常敏感的是温肇桐,但他的视野较为开阔,中西兼备⑱温肇桐《现代绘画的新动向》,《江苏学生》,(日期不详)第7 卷第1 期,第103—107 页;《现代绘画的欣赏》,《励学》1936 年第2 卷第3 期,第10—11 页;《中国现代绘画的发展》,《红醪》1938 年第1 卷第1 期,第1—7 页。。在《中国现代绘画的发展》一文中,一开始他对于中国传统绘画的历史梳理与高剑父高度一致,都认为中国绘画到了清末“已经静止了,沉滞了,因为一般的风格,是泥古,摹古的,不想在创造上用功夫,宁愿在古人的遗体旁边徘徊”[1]12。然后详述了西画东进的历史,并指出中西绘画的异同点在于:“西方绘画的艺术,首重唯实,只要看十五世纪文艺复兴到近代的新印象派为止,无一不是自然的写照,而中国绘画,数千年来的发展,终觉太重意力之表现,缺少现实的趣味,更乏创造精神。一到清朝末叶,欧洲绘画艺术流入吾国,于是中国现代绘画的发展,便渐渐臻于新的境地,与欧洲后期印象主义始的现代艺术精神,相与吻合,而建立为合于时代的新绘画,本文之注重论述现代中国油画之发展,忽于现代的国画,理由即基于此”[11]3。

值得注意的是,传统派画家吴湖帆也撰写了一篇《对于现代中国画之感想》,也承认了近世画学衰败的事实,但他认为最大的原因是“明清以来,派别太多”。另一方面,他对于在中国绘画艺术中混入西方元素充满怀疑,并鄙夷那些中西折衷的绘画实践者。

今固有文化,日益不彰,国画前途,愈形黯淡。政府既乏国画学校之设置,而醉心欧化者流,对于国画,且方以鄙夷之心理视之。研习者固失所师承,鉴赏者亦茫无标准。于是凡于文化艺术稍有声望之人,辄能以肤浅之品评,转移视听,揄扬讪谤,言人人殊,诡变诙奇,不可究诘。中国人评判中国画者如此,外国人评判中国画者亦如此。中国画之地位,乃愈演愈晦,此非画学史中最离奇之一页耶?

其最足令国画失去真面目者,一为以沟通中西画学自命之作家,一为墨守成法专事描写之作家,前者大都从学习西画入手,惟以好奇立异之故,遂不恤以西画中用笔设色之法强移于中画。虽彼辈动以折中派,改革派等名目自矜,而就其非驴非马之结果观之,只可称之为混杂派。盖中西绘画,各有短长,不能强合,亦不必强合。⑲吴湖帆《对于现代中国画之感想》,原刊于1935 年1 月1 日《正论》,引自《海派书画文献汇编》 (第1 辑),上海辞书出版社,2013 年,第14 页。

对于每一件事情,任何一个人都可发表自己的观感和立场,这就是现代化的一个特征。从这方面来看,现代的确有它的先进之处。正如批判者总会被其批判的一方视为必须还以抨击的落后对象那样,在传统画派中人看来,像高剑父这一类自诩为“现代国画”的急先锋,就是破坏中国画“纲常”的人,他们必须背负起中国画在世界画坛上地位“愈演愈晦”的主要负责人的罪名,因为他们在进行的“中西融合”艺术实验只是一种混杂行为而非新发明,而画出这种“非驴非马”的画的人是不能深刻了解中国传统绘画精神的,他们正如外国人那样,对于东方艺术是一知半解的。毫无疑问,以吴湖帆为代表的中国传统画家的画学理念也有一套学理依据和深度思考,而这种思维活动和内心起伏,与高剑父为代表的新画派在看待传统画学时的心态应是一致的。行文至此,我们可否这样进而言之:中国的“现代国画”,应该包含更多信息能量和艺术样态,而且不同立场的人在与西方对接方面,也都能各自寻找到对应的相关理论支撑?譬如20 世纪上半叶,全国各地的传统画家所信奉的画学原来也是紧跟(或者是领先)西方现代艺术的发展节奏,而非腐朽不堪的。

夫中国画学……其初亦侧重科学精神,后乃渐渐侧重哲学精神。……后因作者之孰能生巧,渐趋简便,遂由模写而入于神化。换言之,即科学成分逐渐减少,哲学成分逐渐增多是也。及至盛行山水花鸟时代(画学第二及第三时代),绘画思想大变,以气韵为主,以性灵为先……昧于中国画理,及中国文化之本质者,每以不合科学一语,为苛求责备之论据,其实写实派为一种,写意派又为一种,本不容混为一谈。中国画之作风,乃由写实而渐趋于写意,由科学精神而渐趋于哲学精神。亦正如东西各国自摄影学发明后,绘画之渐趋于印象派及未来派也。⑳同⑲。

结语

在中国的西洋画领域中,“现代”二字是人们习以为常的代表一种学术趋向的无须质疑的热门话题。中国人不甘落后于世界艺术潮流,首要任务是学习如何进入现代(即现代化——源于西方的先进的生活理念)。从国家改造、社会变革,乃至人的认知方式,中国的方方面面无不紧跟西方世界已经发生或正在发展的现代模式,更何况绘画这一毫无社会影响力的“雕虫小技”。在现代氛围浓郁的20 世纪上半叶,特别是在1930 年代西方现代主义绘画被大量引入中国并成为新思潮的时候,高剑父将自己坚持多年的绘画改革的产物新国画命名为“现代绘画”(现代国画),是一种资深进化论者的充满世界眼光的适时之举。他的意图是:一方面使“现代国画”能够与其他新艺术一道成为中国艺术新的主要力量;另一方面能将发生已久的国画运动提升到一种适宜的先锋状态中。但“现代国画”的竞争对手有很多,传统国画、西方绘画、日本艺术等等——“革命尚未成功,同志仍需努力”。对于一个革命元老而言,任何挑战只会增强其艺术战斗力和磨炼出一种新的艺术关切向度。高剑父的现代国画观的提出,就是这种时代思潮和个人意愿裹挟下的衍生物。