亚急性期脑卒中康复过程中半球间皮质结构可塑性差异

张豪杰,王云雷,樊令仲,李芳,刘静娅,于少泓,侯园园,白晨,李冰洁,杜晓霞,张通

1.首都医科大学康复医学院,北京市 100068;2.中国康复科学所,北京市 100068;3.中国康复研究中心北京博爱医院,北京市 100068;4.中国科学院自动化研究所模式识别国家重点实验室和脑网络组研究中心,北京市 100190;5.中国科学院大学,北京市 100190;6.山东中医药大学第二附属医院,山东济南市 250001;7.山东中医药大学第二临床医学院,山东济南市 250001

运动功能障碍是脑卒中最常见的症状[1],康复可以改善运动功能[2-4],这与脑可塑性机制有关[5-9],症状的改善主要发生在脑卒中后的前10 周[10-12],提示脑可塑性变化在这段时间可能最明显,因此充分了解此阶段脑可塑性变化情况是准确对患者进行分层及采取个体化治疗方案的必要条件。目前已观察到皮质下脑卒中患者康复过程中常伴有病灶同侧半球(ipsilesional hemisphere,IH)和对侧半球(contralesional hemisphere,CH)皮质结构形态的改变[13-15],但尚不清楚IH和CH的皮质结构可塑性动态变化情况及两者之间是否存在差异。

磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)作为无创的神经影像技术,可很好地用于研究脑结构可塑性机制,筛选出的结构生物标志物可对患者进行分层及预测预后[16-24]。结构可塑性既包括树突长度增加、神经元数量及新陈代谢改变等微观层面变化,也包括脑区体积、皮层厚度和面积等宏观层面变化[25-28]。皮质下卒中在人类更为常见[29],目前已有一些用MRI观察皮质下卒中患者脑皮质结构可塑性变化与康复效果关系的研究[13,15,30],观察到双侧半球的皮质厚度或体积变化与康复效果存在一定相关性,但这些研究多为横断面研究及采用单一的评价指标[13,15,31],不能全面及动态地观察到康复过程中脑皮质结构可塑性的变化特征,采用纵向设计、多种指标共同分析脑皮质结构的不同方面,可以更全面反映脑可塑性变化机制[32],并更有利于筛选出与康复效果有关的生物标志物。

本研究采用纵向设计、多变量指标观察脑卒中患者在发病后前3 个月康复过程中脑皮质结构形态的动态变化,为减少异质性,我们只纳入首次发病的大脑中动脉区域单病灶的皮质下缺血性卒中患者。为全面观察皮质结构形态变化,采用皮质表面积、厚度和体积3 个指标共同评价皮质结构可塑性,并提出主要研究假设:因为单侧皮质下病灶可以影响双侧大脑半球的皮质结构[13,15,31,33],假设病灶同侧脑区与病灶对侧脑区随时间可出现动态结构性变化,且两者之间可能存在差异;有统计学差异脑区的皮质结构变化与运动功能改善可能存在相关性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2018 年11 月20 日 至2020 年2 月1 日,选取 在 北京博爱医院住院的40例脑卒中患者,诊断均符合世界卫生组织缺血性脑卒中诊断标准[34]。

纳入标准:①年龄18~80 岁;②首次发病,运动障碍为主;③发病8~30 d,④大脑中动脉流域的单发皮质下梗死;⑤无脑外伤、中枢或周围神经系统疾病;⑥无主要器官衰竭、严重感染、恶性肿瘤、肝肾疾病等。

排除标准:存在幽闭恐惧症或MRI 检查禁忌症(如患者体内有铁质金属,或心脏起搏器等);②抑郁症或焦虑症(如汉密尔顿抑郁量表>17 分);③严重认知功能障碍(如蒙特利尔认知评估量表<22 分[35]);④其他疾病影响脑卒中患侧肢体功能(包括但不限于严重关节炎、掌筋膜挛缩症、2个以上部位截肢等)。

本研究经中国康复研究中心医学伦理委员会批准(No.2018-008-1)。患者在加入课题前了解研究过程及潜在风险,并自愿签署知情同意书。

1.2 方法

入组患者分别于康复开始前(T1)、康复1 个月(T2)和康复2 个月(T3)行3 次磁共振扫描。第1 次完成扫描40 例,排除并发其他部位梗死3 例、不愿配合自行退组4 例、其他原因退出2 例(肺炎、急性冠脉综合征);第2 次完成扫描31 例,排除出院未继续治疗4例,不愿配合检查3例及出现其他并发症2例;第3次完成扫描22 例,且数据可用,最终对完成3 次扫描的22例患者进行分析。

临床量表评分包括美国国立卫生研究院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)、改良Rankin 量表(modified Rankin Scale,mRS)、简易精神状态检查、蒙特利尔认知评估量表、汉密尔顿抑郁量表和Fugl-Meyer 评定量表(Fugl-Meyer Assessment,FMA)[36]。由康复医师独立评定,评定日期与MRI 扫描日期相同。所有入组患者均在北京博爱医院接受同等量的标准康复治疗,包括物理治疗和作业治疗,每天≥3 h,每周5 d。

1.3 影像数据采集及处理

所有图像在3.0 T TX 磁共振扫描仪(荷兰Royal Philips Electronics 公司)上获取。为保证扫描质量,每个参与者的头部都由泡沫垫紧密固定并佩戴耳机,以减少头部移动和扫描仪噪音。8 通道磁头阵列线圈用于回波平面成像获得高分辨率结构图像。图像的轴位与覆盖整个大脑的前后连合线平行。T1_3D 加权快速自旋回波序列:重复时间7.6 ms,回波时间3.7 ms,翻转角8°,视野256×256 mm,体素1×1×2 mm3,采集矩阵256×256,180 层矢状位切片,层厚2 mm,扫描时间254 s。

使用Freesurfer 稳定版本v6.0.0 (https://surfer.nmr.mgh.harvard.edu/)进行皮质表面的重建及体积分割。数据预处理过程主要包括运动校正及平均、使用混合分水岭/表面变形程序颅骨剥离、皮质下白质分割、强度归一化、灰质和白质边界镶嵌、自动拓扑校正和强度梯度后表面变形。最后,基于连续性信息创建皮质表面3D模型。

1.4 皮质表面积测量

分析之前目测检查每个受试者的皮层重建是否准确,如果发现不准确之处,手动编辑顶点或控制点使拓扑准确,然后重复这一过程。Freesurfer在受试者皮质外表面及灰质/白质交界处(皮质内表面)建立多边形网格模型。皮质表面积计算是把皮质外表面自动切割细分为不同的具有空间定位的三角面,假设一个三角面为ABC:

a=[xA yA zA]'

b=[xB yB zB]'

c=[xC yC zC]'

u=a-c,v=b-c

这个三角面ABC的面积为:

|u×v|/2

×表示叉积,| |表示向量范数,不同三角面的面积之和就是某个脑区的表面积[37]。以中国科学院脑图谱为模板[38],除了基于定点的重建外,Freesurfer还自动将每侧半球皮质分割成相同的105 个脑区,分别计算每个脑区的表面积。这些步骤在后面皮层厚度和体积计算过程中也将用到。

1.5 皮质厚度测量

利用在皮质表面创建的多边形网格模型,皮质每个顶点的厚度是根据两个距离的平均值计算的[39-40],第一个距离是白质表面(皮质内表面)顶点到皮质外表面(不一定是皮质外表面顶点)的距离,第二个距离是相对应的皮质外表面顶点到白质表面(同样,不一定是皮质内表面顶点)的距离。最后每个脑区的平均厚度可由Freesurfer软件自动生成。

1.6 皮质体积测量

皮质体积的计算原理不是简单的直接用皮质表面积乘以厚度,那样会低估皮质外部凸面组织的体积,同时高估皮质内表面组织体积,而是把皮质内外侧面分割成不同的成对匹配面,每对匹配面都可以用来定义一个不规则多面体[41]。这个多面体是一个斜截角的三角金字塔,可以完美地分成三个不规则的四面体,它们既不重叠,也不留空隙。该不规则多面体的六个顶点坐标可从表面网格模型中获得,根据顶点坐标,Freesurfer 软件可以自动计算每个四面体的体积并相加,从而可以得到每个脑区的体积。

1.7 功能恢复评价

采用恢复率(recovery ratio,RR)评价患者康复治疗后运动功能改善情况。

ΔFMAActual是第3 次FMA 评分减去第1 次FMA评分:

ΔFMAActual=FMAT3-FMAT1

ΔFMAPotential是第1 次FMA 评分与FMA 总分100 分的差值,表示患者发病后功能恢复至正常的最大可能潜力:

ΔFMAPotential=100-FMAT1

用这个计算方法主要是考虑到病情的初始严重程度可能会影响只用变化分值评价的准确性,因为病情开始较重的治疗后恢复的分值变化可能更大,之前Lin等[22]已对这个问题有详细论述。

1.8 统计学分析

采用IBM SPSS 24.0 (IBM Corp,Armonk,NY)的Windows 版本进行统计分析。采用两因素重复测量方差分析分别检验康复治疗过程中105 个脑区[38]皮质表面积、厚度、体积在病灶同侧半球脑区与病灶对侧半球脑区有无差异。两因素是指时间因素(T1、T2、T3)和组间因素(IH、CH)。采用Spearman 线性相关分析有统计学差异脑区的结构变化与RR 之间的相关性。显著性水平α=0.05。

2 结果

2.1 临床特征

22 例患者中,男性17 例,女性5 例;年龄(57±11.3)岁;左侧发病10 例,右侧12 例;入组时发病(19.2±6.4)d,处于亚急性期;NIHSS评分(5.8±3.4)分,主要为轻中度脑卒中患者;第1 次FMA 评分(49.1±23.0)分,第2次(69.6±21.7)分,第3次(77.2±21.2)分。

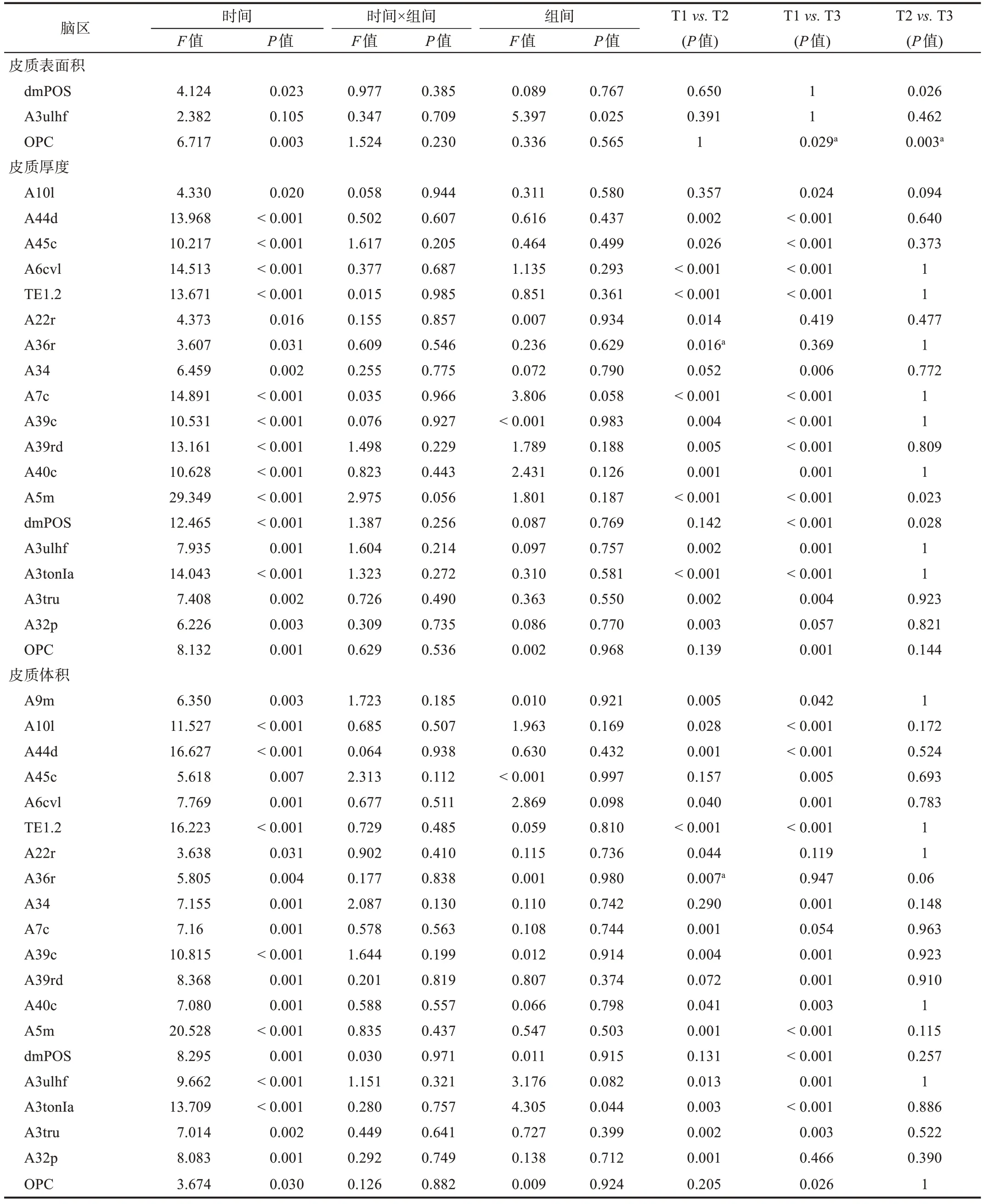

2.2 皮质表面积

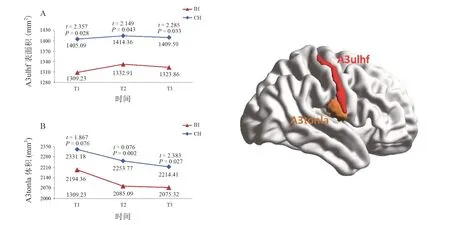

在皮质表面积分析中,3 个有统计学意义的脑区分别是楔前叶的背内侧顶枕沟的dmPOS、枕极皮层的OPC 和中央后回的A3ulhf 脑区。其中,dmPOS 脑区表面积和OPC 脑区表面积的时间主效应显著(P<0.05),dmPOS 随时间变化减小而OPC 增大,而组间主效应不显著(P>0.05);A3ulhf脑区表面积的时间主效应不显著,而组间主效应显著(P<0.05),病灶对侧半球的平均表面积大于病灶同侧半球。见表1、图1。

2.3 皮质厚度

所有脑区皮层厚度的组间主效应均不显著(P>0.05)。有19个脑区的皮层厚度的时间主效应显著(P<0.05),其中顶叶10 个,额叶和颞叶各4 个,枕叶1个。配对分析显示,脑区厚度的显著性差异主要存在第1 次与第2 次、第1 次与第3 次之间,第2 次与第3次之间存在显著性差异的只有位于楔前叶的A5m 和dmPOS 脑区,且dmPOS 只在第1次与第3次之间、第2 次与第3 次之间存在显著性差异(P<0.05),提示该脑区皮质厚度随时间变化发生阶段可能较晚。绝大部分脑区皮质厚度随时间变化呈逐渐减少趋势,仅海马旁回的A36r 脑区的第2 次平均厚度较第1 次升高。见表1。

2.4 皮质体积

在脑区体积的分析中,共发现20个脑区的时间主效应显著(P<0.05),其中19 个脑区与皮质厚度的时间主效应显著的脑区一致,仅增加位于额上回内侧的A9m 脑区。配对分析显示,差异主要存在于第1 次与第2 次之间,并且皮质体积在双侧半球大部分脑区随时间变化呈逐渐减少趋势,仅海马旁回的A36r 脑区的第2 次平均体积较第1 次升高。另外,位于中央后回的A3tonIa 脑区体积组间主效应显著(P<0.05),病灶同侧半球的平均皮质体积比病灶对侧半球小。见表1~表2、图1。

表1 病灶同侧与病灶对侧半球两因素重复测量方差分析结果

2.5 脑区结构变化与RR相关性分析

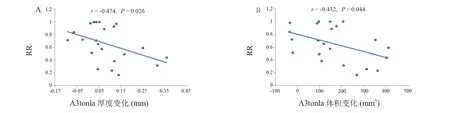

以上结果显示,位于中央后回的A3ulhf脑区表面积、A3tonIa 脑区体积在双侧半球间存在显著性差异。对这两个脑区的表面积、厚度和体积变化分别与RR进行相关性分析,结果显示,病灶侧半球A3tonIa 脑区的厚度和体积变化与RR 呈负相关(P<0.05)。见图2。

3 讨论

本研究发现,在皮质下缺血性卒中发病后的前3个月,康复治疗过程中双侧半球均出现结构性变化,并且主要发生在康复前与康复1 个月之间,大约相当于脑卒中后的前2 个月,这与之前研究发现的临床功能的改善主要发生在脑卒中后前10 周基本一致[11-12],另外中央后回A3ulhf 脑区表面积和A3tonIa 脑区体积在两侧半球之间存在差异,共同表现为病灶同侧半球小于病灶对侧半球,病灶侧半球A3tonIa 脑区厚度和体积的减少与运动功能的恢复呈负相关。

本研究还发现,脑卒中康复过程中远离皮质下病灶的双侧大脑半球均发生结构性变化,这是脑可塑性机制的体现。Bethe等[42]在1930年首次提出脑可塑性,主要是指大脑可以对外界环境的变化做出应答,是神经系统为适应环境变化或应对危险的一种动态修复能力,在生理情况下和病理情况下均可出现结构及功能的可塑性变化。Vaquero 等[43]发现,与非音乐人相比,钢琴家表现出双侧壳状核、右丘脑、双侧舌状回和左颞上回的灰质体积更大,提示运动技能训练可以引起脑皮质结构的改变。Pundik 等[44]观察到慢性脑卒中患者经康复治疗后病灶同侧枕叶皮质厚度增加。

图1 病灶同侧半球与对侧半球组间差异有统计学意义的脑区

图2 中央后回A3tonla脑区结构变化与RR相关性

表2 有显著性差异脑区位置信息

另外,我们发现,这些脑皮质结构形态的改变在脑卒中后的前2 个月最明显,并且双侧半球的皮质表面积、厚度和体积在此间期主要呈下降趋势。这些结果不仅为临床功能的改善提供了影像学证据支持,同时也提示脑卒中后尽早给予康复治疗的必要性。

对于衡量结构可塑性的皮质表面积、厚度和体积,三者存在时间主效应差异的脑区并不完全一致。皮质厚度和皮质体积随时间变化的脑区基本一致且数量较多,但只发现2 个脑区的皮质表面积随时间变化有统计学意义,提示皮质下病灶可能对皮质厚度和体积影响更明显,这可能与皮质下白质纤维受损后引起相关的皮质神经变性有关[14,28,45]。Duering 等[14]研究发现,与病灶相距较远的皮质有局灶性萎缩,特别是与病灶存在高度连通性的区域变薄更为明显,连接病灶与远端皮质的白质纤维束微结构损伤与该区域厚度变化显著相关。Cai等[13]发现,与急性期相比,1 年后病灶侧中央前回、中央旁回体积明显减少,但病灶对侧的眶额叶皮质、额中回和额叶下回体积明显增加。以上这两个研究均采用单一的指标观察脑卒中后病灶远端的脑皮质结构可塑性变化,与本研究结果一致的是均观察到病灶同侧相关脑区萎缩减小,但本研究并没有观察到Cai等研究中病灶对侧的相关脑区显著增加。原因可能如下。①观察时间不同,本研究观察发病前3 个月,而Cai等的研究中观察发病后1 年;②分析方法不同,本研究是用基于表面的方法计算皮质厚度和体积,而Cai 等的研究是基于体素计算,二者虽然都可以用来研究皮质结构变化,但计算方式有差异,有研究报道基于表面的计算方法可能更优[46]。另外,本研究是同时采用表面积、厚度和体积3 个指标参数评价结构可塑性变化,可更全面地评价脑卒中后脑结构的变化特性。

从时间主效应显著的脑区解剖位置分布上看,主要包括额上回、额下回、中央前回、中央旁小叶、中央后回、楔前叶、顶上小叶、顶下小叶、海马旁回、枕叶外侧皮质等。额上回、中央前回、中央旁小叶主要涉及初级运动功能区及辅助运动功能区,中央后回主要涉及躯体感觉功能区,额下回、楔前叶及海马旁回主要涉及认知功能区,枕叶外侧皮质主要涉及视觉中枢。这些脑区在之前的相关研究也有报道。Fan等[15]发现,海马、楔前叶体积增加并且与运动功能改善呈正相关,提示认知相关脑区的结构重组可能有助于运动功能的恢复。另外,Sterr 等[47]发现慢性脑卒中患者康复治疗后病灶对侧的躯体感觉皮层厚度增加。Pundik 等[44]研究发现,康复治疗后枕极、枕外皮质、距骨内皮层、颞下回等区域皮质厚度增加,并与临床症状的改善呈正相关。本研究同样观察到位于海马旁回的A36r 脑区厚度和体积在康复过程中呈增加趋势,并没有发现躯体感觉皮层厚度增加,可能与研究的观察阶段不一样有关。因此,偏瘫患者在康复治疗过程中可伴有认知、感觉等功能分区的结构可塑性改变,认知能力对于运动功能的恢复可能具有重要意义[48]。

本研究还发现,中央后回A3ulhf脑区的表面积和A3tonIa 脑区的体积组间主效应显著,即病灶对侧脑区的表面积及体积大于病灶同侧,但这两个脑区的皮质厚度在病灶同侧半球和对侧半球间无差异。此前没有文献报道过病灶同侧与病灶对侧半球脑区结构对比结果,这两个脑区在两组之间出现差异的原因还很难解释,为进一步明确这两个脑区是否真的存在不同半球之间差异,可能还需要做更多的工作,如从功能和电生理方面了解是否存在差异,扩大样本量等。另外,相关性分析提示,病灶侧A3tonIa 脑区的厚度和体积减小越明显,运动功能的恢复可能越差,提示感觉功能在偏瘫患者的功能恢复过程中起到很大作用,这与之前的研究[30]提示远端皮质的多发性萎缩与残余运动缺陷的程度有关相一致。

综上所述,本研究通过观察亚急性期皮质下卒中患者在康复过程中皮质结构形态的动态变化,为此阶段临床功能的恢复提供了一些影像学证据,并且有助于将来发展康复新技术及开展个体化治疗方案的研究。

利益冲突声明:所有作者声明不存在利益冲突。