解构主义在城市建筑中的应用分析

李春蕾,厉群

摘要:解构主义以其独特的设计理念为人们提供了一种新的思维方式,并随着时代的发展逐渐影响了建筑设计领域。文章论述解构主义的起源及背景,总结解构主义在城市建筑中的几种表现形式,进而以拉维莱特公园为例,具体分析解构主义在城市建筑中的应用。

关键词:解构主义;城市建筑;巴黎拉维莱特公园

中图分类号:TU98 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)24-00-03

随着人类社会的不断发展,人们的价值观和审美角度也不断变化。解构主义风格出现后,越来越多以其为设计理念的建筑作品被建造出来。受时代新浪潮的影响,越来越多的建筑设计师不再局限于条条框框的设计规则之中,勇于跳出框架,通过建筑作品表达个人情感,大胆提出质疑,追求创新思维,创造出了许多卓越的建筑作品。

1 解构主义的起源及背景

第二次世界大战后,一种异于传统哲学、不以理性为主导的哲学思维出现在欧洲哲学界,而解构主义思潮便是在这种大胆质疑理性和传统的浪潮下发展起来的[1]。解构主义哲学的代表人物雅克·德里达于20世纪60年代总结出解构主义的基本内涵,在相继出版了作品《论文字学》《文字与差异》之后,“解构主义”这一名词才开始正式出现在大众的视野中。德里达反对整体与统一,主张打破现存的秩序,并提倡建立新的、合理的秩序[2]。他认为解构主义的核心是反中心、反权威、反二元对抗,本质是大胆质疑,打破传统固有的规则和形式,在批判中解放思想。不过解构主义并不意味着完全抛弃传统规则和理念,而是一种意义上的扬弃,即有选择地继承,以创造性的方式重新审视事物,看待问题。

2 建筑理论中的解构主义

解构主义建筑理论是解构主义哲学的分支,并且与解构主义哲学进行了充分的融合。解构主义建筑的代表人物有埃森曼、屈米和库哈斯等,他们在解构主义建筑领域方面作出了大胆的尝试和实践,并且其理念各不相同,均走向了不同的方向[3]。传统的设计美学关注和谐、对称、统一及元素的合理搭配,注重空间的秩序性是其主要特性。而解构主义建筑则与之相反,它摆脱传统美感的束缚,通过独特的设计手段,使建筑形态与内部构造焕然一新。这种建筑理念综合考虑建筑的内部结构与总体性,全方位大胆尝试和创新,重新探讨建筑的形态和定位[4]。

3 解构主义在城市建筑中的表现形式

3.1 散乱

散乱是解构主义的一种表现手法,它尝试打破物体原有的秩序性和结构组织,以全新的手法重组结构和元素,追求建筑形态的支离破碎感。这种手法并非将打乱分解后的各个元素进行随意的拆分重组,而是对建筑本身倾注了设计师更多的个人情感,夸大对建筑三维空间的改造,即自由重组空间中现有事物的尺度、形状、色彩等要素,使空间中的元素发生质的改变[5]。例如,扎哈设计的广州歌剧院,从建筑形态到建筑内部空间,都体现着解构主义建筑散乱的个性特点。通过几何形体的变形、重组和分离,设计出独立而又不失内外空间关联的建筑。建筑整个内部空间采用流畅的曲线线条和复杂多变的几何形体来表达,既优化了视线设计,又打造出一种动态曲线感[6]。

3.2 扭曲

扭曲的表现手法是指利用不规则、无秩序的非线性曲线来营造一种形态上的动感,在造型上经常采用扭曲、畸变、旋转、交错等设计手法重新创造空间结构,给人带来一种建筑的流动感和视觉冲击[7]。由建筑师埃森曼设计的日本布谷公司大厦也是解构主义建筑作品的典型之作,大厦的设计凸显了解构主义的风格。从该大厦所有的组织构件来看,窗户、楼层、墙体、顶面等都是扭曲异形的;从大厦立面来看,立面上的元素构造尺寸各异,没有严格规定的统一尺寸。建筑内部空间也与外部造型相互呼应、融合,室内和室外空间有意识地联结了起来。大厦通过这种激烈的建筑语言表达方式,宣泄着建筑师内心的个人自由主义情感[8]。

3.3 斜切

解构主义认为夸张比优美重要,因此在设计解构主义建筑时也经常运用倾倒、斜切等具有视觉动态感的造型,将斜线穿插组合,并分解和破坏具有稳定感的线条。德累斯顿UFA综合电影院就是具有这种设计特点的一个典型建筑代表,整个建筑外观奇特,充满浓郁的解构主义气息,如一枚巨大的石头斜插入地面,给人带来一种不平衡感[9]。在设计室内空间时,影院将各种斜线条与几何形体结合起来,这种极具现代感和失重感的建筑给参观者带来了极大的视觉震撼,颠覆了其对传统的认知[10]。

3.4 破碎

破碎是解构主义的一种表达形式,它跳脱现代主义的框架,对建筑进行分解和碎片化的处理,之后利用各种解构主义的设计手法重新进行形式上的组合。例如,由设计师弗兰克·盖里设计的法国巴黎LV艺术博物馆。该建筑推翻了建筑“立体结构”的概念,造型像不按规律被切碎了的一堆瓜果[11]。从外表看,这座建筑基本形态全被碎片化处理,整个建筑的空间界限感被削弱。建筑通过材料、光线、周围景观的引入,使展馆整体看上去就是一件独特的艺术品[12]。

4 伯纳德·屈米——巴黎拉维莱特公园

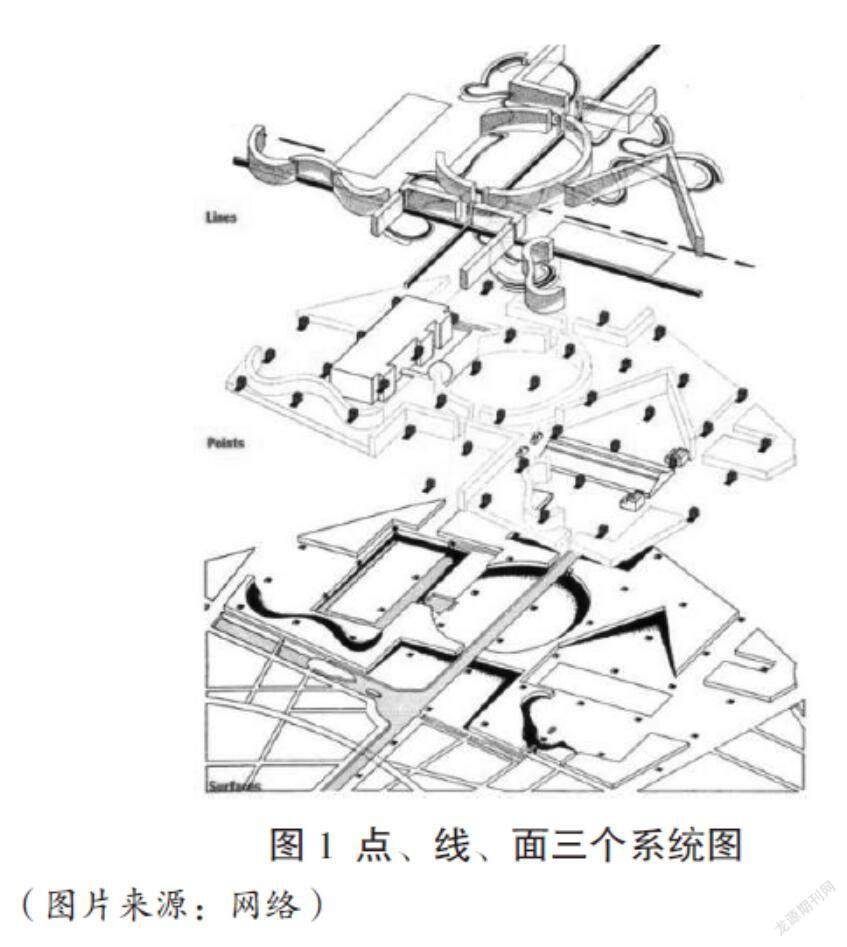

屈米抛弃了传统的设计逻辑,他强调摒弃历史要素和传统元素符号,打破建筑原有秩序,赋予其新的设计定义[13]。屈米以形式构思为单一的基础进行设计,在设计公园时将解构主义原理中重复与叠加的设计形式运用到点、线、面三种系统中,既打破了常规设计中的中心化思想,又体现出多元的价值观[14]。以下是对点、线、面三个系统的分析(见图1)。

4.1 点系统

整体的体块样貌通常是开放空间中建筑的基本体块形式,但屈米将建筑空间中的元素解构,使其变得破碎,最后再重组这些碎片,这些碎片就是红色构筑物。这些构筑物就是公园中的点系统,40个构筑物伫立于公园内120米×120米的方格网的纹点上,这些构筑物基本都以小立方体作为基本形体。

屈米处理这些构筑物的手法多种多样。有些構筑物被抽去某些立方体,框架结构被暴露在外;有些建筑物在抽离的基础上有所变化,并加入了不同的元素构件,这些元素构件可能是楼梯、坡道或一些毫无意义的构筑物等。这些构筑物分布于公园的各个角落,其功能则根据不同的散落位置和其中所发生的活动被重新定义,有些与建筑结合,有些作为入口,而有些仅作为装置[15]。

点系统中的这些构筑物打破了传统公园设计的规则,拉维莱特公园的概念框架允许建筑空间自由组合,这些点代表了一种可以无限延伸和拓展的物象。其跳出功能主义的束缚,消除创作者的个人印记,独特的设计手法和形象,使之成为典范[16]。

4.2 线系统

线系统是由空中步道、林荫大道和连接全园的弯曲小径组成的一个正交系统。这是公园最具特色的景点,正交系统的周围密布着活动密集的建筑,贯穿其中的建筑有博物馆、大礼堂、音乐中心等[17]。

空中步道共有两条,贯穿南北和东西两个方向。在间距为20米的柱网上分布着900米长的南北走向连廊,600米长的东西向连廊则分布于柱间距为15米的柱网上,并且此连廊为双层,由起伏的天棚构成。林荫大道根据功能需求设计,有些利用周边现状,有些出于空间安排的需要[18]。林荫大道中的行列树以及线性的林荫路,不仅具有观赏性和引导性,而且能起到打破空间序列的作用。线系统中的弯曲小径看似是一条条随意的曲线,但它将公园里的娱乐设施、庭院等建筑连结起来,可使人们与精心设计过的自然景观发生偶遇。

4.3 面系统

点与线的交织使拉维莱特公园形成不同的面,面系统里包含所有的点和线,并且容纳了所有发生的状态和活动。面系统主要由大片的铺地、主题花园、休闲散步广场等元素构成,丰富的形式使公园可以容纳更多的人员和活动,也使拉维莱特公园更具有多样性[19]。

每块面的活动有自己的相应面积,拉维莱特公园里不同的主题公园由不同的景观设计师来设计,主题公园的风格多种多样,且各具特色,如镜园、龙园等。公园的本质属于城市景观,而拉维莱特公园以其独特的体系,创造出了一个更加具有包容性和开放性的公共空间。在拉维莱特公园的设计中,公园的属性和界限模糊,它以公园的形态融入城市,形成了新型的现代城市公园[20]。

点、线、面三个系统相互依存,相辅相成,屈米对公园进行了分解与重组,为拉维莱特公园注入了解构主义的灵魂。点、线、面三个系统的叠加,以及丰富的设计手法对建筑与空间环境之间复杂的关系的处理,使整个公园具有了灵活性和生动性[21]。

5 结语

解构主义设计风格的出现是人类思想和意识的解放,是内在规律的颠覆和突破创新,也是一种个人疯狂意识的实现。经过对解构主义四种表现形式以及拉维莱特公园设计系统的分析,笔者了解到解构主义这一创新实践改变了城市建筑传统单一的设计形式,使其摆脱了固有模式的桎梏,在有限的空间里添加了多样性的功能,注入了更多个人自由的情感,赋予了建筑新的设计语言,使得城市更加多元化、立体化。但在创造建筑时,设计师也应注重在合适的语境与环境中设计,尊重建筑、人类与自然的和谐共生。

参考文献:

[1] 李永清,李永昌.抽象派在建筑设计中的影响[J].艺术品鉴,2020(5):212-213.

[2] 张颖璐,陈李宗,苑中伟.当代景区建筑的地域性表达设计:南京草圣书乡文化园景观建筑设计为例[J].艺术科技,2020,24(12):26-27.

[3] 李克寒,房华.论商业室内环境对自然材料的生态需求及设计应用[J].大众文艺,2017(3):115.

[4] 赵月溦,李永昌.新理性主义建筑类型学与新时代新农村的关联性[J].艺术科技,2020(13):113-116.

[5] 李学思.解读巴黎拉维莱特公园[D].广州:华南理工大学,2012.

[6] 狄海倩,房华.商业室内水景观生态设计[J].大众文艺,2017(6):76.

[7] 周超,高磊.联结主义视角下的设計概念生成思维机制分析[J].家具与室内装饰,2019(12):36-37.

[8] 郑琪,耿涛.光设计在建筑中应用的必要性与问题分析[J].设计(SCD),2019,8(32):90-91.

[9] 刘馨,戚飞.建筑中材料的情感表达:以中村拓志建筑作品为例[J].艺术科技,2020(8):103-104.

[10] 厉群,施爱芹,厉笑余.浅谈城乡旅游中传统文化和地域特色的开发[J].社会科学家,2019(11):108-112.

[11] 吴雨桐,管雪松.浅谈后现代主义建筑设计[J].美术教育研究,2019(20):62-65.

[12] 陈希.金属材料在艺术设计中的美学表达和应用研究[J].大众文艺,2019(14):69-70.

[13] 周超,汪瑞霞,赵忠超.景观评价下的城市水岸步行旅游圈景观优化策略[J].社会科学家,2020(7):44-50.

[14] 管雪松,黄厚毅.共进:城市生态设计的价值追求[J].江苏社会科学,2018(6):211-216.

[15] 李可欣,邵晓峰.“空间内空间”设计手法研究[J].家具与室内装饰,2018(6):112-113.

[16] 邵晓峰.如何为人文而艺术:以南京大学美育之路为例[J].艺苑,2016(6):91-92.

[17] 程剑飞,陶蓓蓓.空间语境下的根雕艺术美学探析[J].美术教育研究,2019(21):44-45.

[18] 黄维彦,任婉妍.城市流动人员租住场所的室内设计研究[J].大众文艺,2019(14):135-136.

[19] 赖瑾欣,戚飞.参数化仿生建筑形态社会认知心理初探[J].美术教育研究,2019(10):68-73.

[20] 梁晶,金晓雯.基于乡村旅游导向的民宿视觉生态设计[J].社会科学家,2020(9):52-58,71.

[21] 郑锦荭,梁晶.主题展览馆设计手法研究[J].美术教育研究,2019(8):86-87.

作者简介:李春蕾(2002—),女,山东枣庄人,本科在读,研究方向:室内设计、艺术设计、城乡发展与建设。

厉群(1968—),男,浙江东阳人,硕士,正高级工艺美术师,高级工程师,国家二级建造师,系本文通讯作者,研究方向:美术学、艺术设计学、博物馆学、城乡规划与建设、建筑装饰设计与施工、旅游开发、文化保护、文创开发、人工智能与数媒、绿色环保节能、校企政协作。