论萧友梅北京大学附设音乐传习所的专业办学模式

徐 金 阳

(岭南师范学院 音乐与舞蹈学院,广东 湛江 524048)

北京大学附设音乐传习所是萧友梅专业音乐办学的初期实践,是中国近代专业音乐教育的滥觞,传习所的办学实践和经验积累,为其后的专业音乐教育机构——上海国立音乐院(上海音乐专科学校)提供了直接的办学借鉴,并通过上海国立音乐院,间接哺育了近现代我国建立的每一所音乐专门学校和综合大学音乐科系。那么,音乐传习所作为第一所中国近代专业音乐教育机构,在萧友梅的主持下是否已经建立了较为完整的专业办学模式,如果说已经建立,这一模式又是什么样子?以下,笔者将就这些问题进行详细的论述。

一、北京大学附设音乐传习所沿革

1916年秋天,北京大学音乐爱好者夏宗淮、查士鉴等几位同学,本着“陶淑性情、活泼天机”的宗旨,发起创办了学生课外活动组织“北京大学音乐团”,推夏宗淮为团长。稍后,社团组织者们商议将“北京大学音乐团”改名为“北京大学音乐会”,并于1918年2月制定了十条音乐会章程,选址北京景山东街,延聘指导导师,招募会员,举办活动,是为传习所最早的缘起。

音乐会的活动引起了北大校长蔡元培的关注。1918年6月,将会名改为“北京大学乐理研究会”,蔡元培亲自为该会拟定章程,把“敦重乐教,提倡美育” 这一美育思想,作为乐理研究会的办会宗旨,增设课程,改善条件,使学生社团逐渐壮大,是可谓传习所较早的根基。

1919年1月,蔡元培对“北京大学乐理研究会”再次重组,改名为“北京大学音乐研究会”。由蔡元培任会长,修订章程,公推秦元澄、李吴祯、章铁民等为干事。课程分为古琴、丝竹、昆曲、钢琴、提琴等五组,聘请陈仲子、吴瞿安、王露、包玉英、纽伦、萧友梅、刘天华等为教学导师。取址北大前院,添置乐器曲谱。是为萧友梅受聘北大的最早音乐教育基地,亦可谓音乐传习所的前身[1]。

1920年9月16日,于同年3月底留学回国的萧友梅应蔡元培之聘,入北京大学中文系任教,兼任北京大学音乐研究会导师。初来乍到的萧友梅位居“北京大学音乐研究会导师名单姓名表”首位,担任普通乐理、和声学、西洋音乐史等课程教学工作。萧友梅受聘北大音乐研究会,是近代音乐史上一个重大事件,预示着中国专业音乐教育从此迎来了发展契机。 同年10月19日,蔡元培出席由时任音乐研究会主任杨昭恕主持的音乐研究会会员大会,通过了研究会新的章程,选举了新的干事,在原五组课程基础上增设唱歌课,把研究会主要事务厘定为研究学术、讲演乐理、刊行杂志三块[2]。

1922年3月,蔡元培发起成立“国立北京大学学生事业委员会”,聘请萧友梅为学生事务委员会计划股委员,负责音乐方面的调查研究管理活动。根据学生事业委员会“计划整理学生社团关于学术及公益事业”的组织大纲要求,同年3月底,萧友梅对北大音乐研究会进行了为时近一月的调查。调查结论认为,研究会自由松散,成效不大,需要改组。在向蔡元培汇报时,萧友梅同时进一步提出,要想收到良好的效果,必须把研究会改组成一个专门的音乐教育机构,以专业人士予以管理。1922年6月26日晚,蔡元培主持音乐、美术、体育学生社团专门研究会议,会议议决:将音乐研究会改组为正式音乐教育机构,即北京大学附设音乐传习所,由萧友梅负责传习所筹建工作[3]。

1922年8月1日,经北京大学第九次评议会评议,关于设立音乐传习所的提案获得通过。10月2日,北京大学附设音乐传习所在北京大学正式宣布成立,蔡元培任所长,萧友梅被聘为教务主任,实际负责传习所教学管理事务。聘萧友梅、杨仲子、刘天华、嘉址、易伟斋、赵年魁、甘文廉、乔吉福、穆志清、李延祯等为传习所教师。10月3日举行招生考试,10月4日,宣布原音乐研究会取消[3-4]。

至此,北大附设音乐传习所,中国近代音乐史上第一所专业音乐教育机构正式成立。在自1922年10月正式招生至1927年6月被“奉系教育总长”刘哲下令停办的近五年里,萧友梅以传习所为主要阵地,开启了他筚路蓝缕、艰难创业的专业音乐教育之路。

二、从音乐传习所第一份公告(简章和招生章程)的分析中初步提出

专业办学模式问题

在1922年 8月19日发布的《北京大学日刊》上刊载了音乐传习所一份公告,包括传习所简章和本年度秋季招生简章两个部分,这应该是传习所创办以来第一次对外正式发布的公告[5]。目前为止,举凡论及萧友梅传习所办学模式者,基本上是以此为例。但可以发现,这些引证者大多没有仔细研究这份资料。

(一)关于简章

萧友梅起草的传习所简章共分四章十二条,其中第一章“组织”3条,第二章“入学、退学、学费、练琴费”7条,第三章“课程表(甲、乙两种师范科)”两种课表,第四章“演奏会、研究会”2条。为便于分析,兹侧重性转述如下:

第一条“宗旨”。说明本所是为了养成乐学人才,一方面传习理论、技术等西洋音乐,一方面保存、发扬、光大中国古乐;

第二条“职员”。说明本所所长为校长兼任(蔡元培),设教务主任1人(萧友梅),各科主任1人,书记1人,缮谱1人;

第三条“分科”。说明本所拟设本科、师范科(甲、乙两种)和选科三科。其中本科培养专门人才,分理论作曲、钢琴、提琴、管乐、独唱五科,只定毕业标准不定毕业年限,凡修了规定课程即可毕业;师范科分甲乙两种,培养中小学音乐教员,修业年限甲种暂定四年,乙种暂定两年;选科分理论、唱歌、钢琴、风琴、西洋管乐、西洋弦乐、中国管弦乐七种,培养业余爱好,无修业年限,无专门证书;

第四、五、六条“入学”。分别规定本科、甲种师范科、乙种师范科的入学身体、品行、年龄、学历、学力条件;选科不限学历学力,但身体品行要求相同,年龄十三岁以上;

第七条“退学”。说明第一学年成绩不佳或被认定为可能不能完成学业者,命其转科或转学;

第八、九、十条“学费、练琴费”。说明自备乐器种类、租用乐器种类、各科年度学费及租用钢琴风琴费用等问题;

第十一条“演奏会”。说明传习所演奏会分导师来宾演奏会和学生演奏会两种,前者暂定一周一次,后者暂定一学期一次;

第十二条“研究会”。说明本所导师和中西专家组织研究会,比较研究中西音乐,发表成果。

原简章部分截图如图1所示:

图1 传习所简章

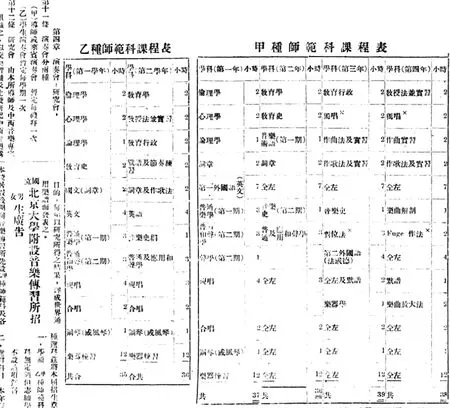

第一种课表——“甲种师范科课表”。甲种师范科四年共设49门课程:

第一学年12门,其中伦理学第一期(2)、伦理学第二期(1)、词章(2)、第一外语英文(7)等公共理论课4门(课程后括号里为周学时,下同);心理学(2)、普通乐学(3)、普通和声学(3)、声学(1)、视唱(4)、合唱(2)等专业理论课6门;钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课2门;周总40学时(原表37核算有误)。

第二学年11门,其中词章(2)、英文(7)等公共理论课2门;教育学(2)、教育史(2)、音乐术语(1)、音乐史(1)、普通及应用和声学(3)、视唱(3)、合唱(2)等专业理论课7门;钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课2门,周总36学时。

第三学年13门,其中英文(7)、第二外文(法、德)(4)等公共理论课2门;教育行政(2)、作曲及实习(2)、作歌法及实习(2)、音乐史(1)、对位法(3)、视唱及默谱(2)、乐器学(1)、合唱(2)等专业理论课8门,独唱(2)、钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课3门;周总41学时(原表39核算有误)。

第四学年13门,其中英文(7)、第二外文(法、德)(4)等公共理论课2门;教授法并实习(2)、作曲及实习(2)、作歌法及实习(2)、乐曲解剖(1)、赋格写作法(3)、视唱及默谱(1)、乐曲放大法(2、合唱(2)等专业理论课8门;独唱(2)、钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课3门;周总40学时(原表38核算有误)。

课表末尾有注说明,各课程中独唱、对位法、赋格写作法三门课程为选修科目;从第三年起,学生须从理论、独唱、乐器三项中选一种为主科,一种为副科,但不能选两种主科。

第二种课表——“乙种师范科课表”。乙种师范科两年共设24门课程:

第一学年12门,其中国文(词章)(2)、英文(4)、伦理学第一期(2)、伦理学第二期(1)等公共理论课4门;心理学(2)、教育史(2)、普通乐学第一期(3)、普通乐学第二期(3)、视唱(4)、合唱(2)等专业理论课6门;钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课2门;周总38学时(原表35核算有误)。

第二学年12门,其中英文(4)公共理论课1门;教育学(2)、教授法并实习(2)、教育行政(2)、默谱及节奏练习(2)、词章及作歌法(2)、音乐史纲(1)、普通及应用和声学(3)、视唱(3)、合唱(2)等专业理论课9门;钢琴(风琴)(1)、乐器练习(12)等专业技能课2门;周总36学时。

原两种课表截图如图2所示:

图2 甲乙两种师范科课表

以上传习所简章四章内容中,未见“学分”这一重要学制规定。有关学分规定的记载出现于1923年12月17日出版的《北京大学二十五周年纪念刊》上萧友梅撰写的《音乐传习所对于本校的希望》一文之中:本科及甲种师范科需修足120学分,选科及乙种师范科需修足60学分,方可毕业[6]207。

(二)关于招(男女)生章程

本年度传习所只招甲乙师范科和各种选科生。萧友梅起草的秋季招生章程共十条,包括“学额”“选科类型”“报考资格”“录取待遇”“报名时间和地点”“考试时间”“考试科目”“入学手续”“章程索取”“传习所办公地点”等十项内容,简要转述如下:

第一条:说明甲乙师范科各招收20人,选科人数不限,但如果某科人数太少,则不设该科;

第二条:说明选科共设“理论和合唱”“西洋器乐”及“中国器乐”三大类,其中西洋器乐11科(专业方向),包括钢琴、风琴、小号及提琴等,中国器乐11科(专业方向),包括箫、笛、琵琶、古琴、胡琴等;

第三条:重申“简章”中说明的各科报考资格;

第四条:说明被录取学生的经济待遇。其中师范科分官费、自费两种,官费者由各地教育行政部门初试选拔,参与传习所复试,学费学杂由官方支付;自费者只面向北京招生,费用自理;选科生费用一律自理;

第五条:说明报名时间为本年8月1日至9月10日(1922年),地点在北大第一院注册部;

第六条:说明体检考试时间为本年9月13日体检,16日考试(1922年);

第七条:说明甲种科考试科目为国文、英文、数学和译谱,乙种科考试科目为国文、数学、译谱。无论甲乙,译谱一项以“能五线谱简谱互译为合格”,选科生无须考试;

第八条:说明入学报到手续;

第九条:说明索取章程的方式;

第十条:说明传习所办公地址于本年9月10日起搬至马神庙前西老胡同18号(1922年)。

以上招生章程,较为细致,重点信息项目俱已说明。

(三)关于办学模式

关于传习所专业办学模式问题,学者黄旭东、李静、金桥等曾依据以上传习所简章及招生章程,通过简要概括两件材料中体现的教育方针、培养目标、科组建制、学制学业、课程设置及师资队伍等办学要素情况,从而提出传习所是中国近代专业音乐教育机构、已经具有了专业办学模式的观点。笔者以上对原始材料的详细转述和分析,完全可以支持上述学者们的观点。但笔者也发现,关于传习所萧友梅的专业办学模式问题,学者们的论述缺乏对照、不够全面、不够彻底。笔者详细归纳转述(这种归纳转述的目的是为了展示传习所的“办学模式”)简章和章程,用意就在于弥补“不够彻底”这一不足。为使本文讨论的“模式”问题更加清晰,笔者在以上史料转述的基础上再逐项做针对性说明:

第一,关于教育方针。学者们所提出的萧友梅坚持蔡元培“思想自由、兼容并包”之办学方针,并未出现在上述材料之中,但是,萧友梅在北大办学,深受蔡元培教育思想影响,且深得蔡元培赏识,其办学方针自然会坚持蔡元培的思想。所以提出萧友梅办学有“思想自由、兼容并包”之办学方针,当然是合理的。

第二,关于培养目标。简章中介绍的第一条传习所宗旨、第三条分科解释,就是专业培养目标。

第三,关于科组建制。简章中介绍的第三条分科,就是科组建制。

第四,关于学制学业。简章中介绍的第三条分科解释、第七条退学解释以及招生章程中的第二条选科分类解释等就是学制学业;两份材料中未提学分,但在“简章”转述及分析最后,笔者已经加以补充,说明在另一材料之中,传习所明确规定了本科、甲乙师范科和选科的毕业学分。

第四,关于课程设置。简章中的甲乙两种师范科课表,就是课程设置。

第五,关于师资队伍。简章中第二条职员、第十一条导师演奏会以及第十二条研究会,就是师资队伍。当然,其中“职员”主要体现的是管理队伍,未体现办学模式中最关键的教师队伍,但这不是问题。萧友梅非常重视师资队伍建设,除演奏会、研究会体现了重视师资队伍艺术实践能力及学术能力建设外,他在传习所期间广泛搜寻高水平教师,建立了一支包括杨仲子、刘天华、嘉址、易伟斋、赵年魁、甘文廉、乔吉福、穆志清、李延祯等在内的优秀教师队伍,这是不争事实。

三、以现代专业建设评价结构模式对传习所办学模式的完形

一个完整的现代专业教育办学模式,从“专业建设”评价角度来看,一般具备八个维度:培养目标、毕业要求、师资队伍、课程教学、合作实践、支持条件、质量保障和学生发展。到目前为止,关于萧友梅办学模式的所有讨论,都还未采用这个完整的结构作为参照,这就是笔者之所以再论萧友梅北大音乐传习所专业办学模式的原因。接下来笔者将以专业办学八大要素结构为参照,就“模式”问题做进一步阐述。

(一)培养目标

上述讨论中的办学方针和办学宗旨,用现代办学要素概念来说,就是专业人才培养目标。现代专业人才培养目标包含三个层次的内容,其一是贯彻国家教育方针,其二是落实学校办学定位,第三是人才培养适应需求定位。传习所简章,实际上就是现代人才培养方案,其对办学宗旨的规定、各科人才服务面向的规定,以及传习所事实上的蔡元培教育思想的贯彻和事实上的在北大评议委员会管理下的办学,正体现了专业人才培养目标三个层次的内容。

(二)毕业要求

毕业要求是对专业人才培养目标的具体化,是由培养过程到实现培养目标之间的具体化引导指标。传习所的办学中,制度上对毕业要求有定性的规定,就是简章第三条中关于分科的学制、毕业年限、课程修了等解释内容以及稍后在《音乐传习所对于本校的希望》一文中对学分的规定。至于现代对毕业要求更为具体化条理化的定量分解,实际上是现当代高等教育不断发展的结果,是对办学实践经验的进一步凝练总结。事实上,萧友梅的办学实践中,一定执行着毕业要求的更为具体的指标内容,只是没有以定性文件呈现出来而已。

(三)师资队伍

萧友梅高度重视办学中师资队伍建设要素问题,在传习所简章中职员、演奏会、研究会的介绍中有具体体现,在师资队伍聘用组建的办学实践中有事实的体现,在其后上海国立音乐院的办学实践中更有显明的后证。萧友梅尤其重视教员的学术研究、专业发展及社会服务等当代概念的师资队伍建设指标,比如鼓励教员参与中华教育改进社学术年会、派刘天华出席河南小学音乐教育研讨会、支持刘天华创办“国乐改进社”学术社团、组织教员收集整理出版民间音乐作品和编写出版教材专著、组织教员举办国民音乐会演出等。

(四)课程教学

萧友梅的传习所课程设置,是在德、法等西方国家音乐单科专业办学模式参照下,结合当时国内实际和条件,在当时而言可能做到的最为完整、系统和科学的课程体系,这已经在简章课表中有完整的呈现。就当下专业音乐教育课程体系而言,除随时代需要、科技发展而新开发的相关课程外,其他专业核心课程,在萧友梅的课程体系中已经应有尽有。甚至,就专业基础理论、技法理论和外语而言,萧友梅比当代专业音乐教育作出了更高的要求。

(五)合作实践

合作实践作为专业建设要素之一,是指人才培养过程中强调专业实践能力培养以及通过第三方合作达成人才培养目标的一种培养策略,是现代专业建设、专业评价的一个重要指标。从传习所简章第四章第十一条学生每周一次实践音乐会及两种课程表中乐器练习、应用作曲技法及教育实习等课程开设的广度及量度来看,萧友梅重视学生艺术和教育实践能力培养的思想非常明显。如果从实际办学来看,更能说明问题:黄旭东在其著作《萧友梅编年纪事稿》中对传习所自1922年10月正式成立至1927年春期间所举办的师、生两种音乐会做了统计,其中教师音乐会40余次,学生实践则包括分别于1923年12月12日、1924年6月5日、1925年5月30日及1926年6月8日等举办的共计5次音乐会[7]157,590-596,603-605。如果加上传习所师生共同举办的14次国民音乐会,则总数至少多达59次以上,平均每年12余次之多。这一艺术实践成果,放在当下专业院校似乎不足为奇,但如果放在中国专业音乐教育伊始、萧友梅草创传习所的时代来看,则不能不说是一个了不起的事情,由此也足可见证萧友梅专业办学中对合作实践的重视。

(六)支持条件

支持条件是指用以支持专业办学的政策、资金、场地、设备等各种物质、非物质办学资源,是专业办学的又一重要要素。传习所简章及招生章程不可能如当下高校招生宣传材料那样介绍办学条件,现有关于萧友梅的历史文献也未见这类专题史料,但从一些零星的材料中,还是可以看到萧友梅重视这一办学要素的影子,比如:为争取办学政策支持,萧友梅于1923年7月向北京大学评议委员会提出改“音乐传习所”为“音乐院”的请求但未获通过,同年12月17日,又在《北京大学25周年纪念刊》中发表《音乐传习所对于本校的希望》一文,再次提出希望给传习所正名(传习所是根据英文conservatory of music转译而来,本意就是“音乐院”),同时还要求增加学额;在萧友梅的争取和蔡元培的支持下,1922至1923年度传习所办学伊始时期,校方拨款经费就约占全校总经费之八十分之一等[6]。

(七)质量保障

质量保障是指专业办学过程中,通过一系列体制、机制及制度建设,以保障人才培养质量、达成培养目标的办学要素。已有萧友梅研究从未采取这一视角,笔者亦未找到萧友梅传习所时期专门的管理制度材料,但完全可以肯定,作为北京大学下设的一个独立教学机构,传习所一定有相关体制、机制和制度以保障教学质量,即便也许还不够完整。以上讨论的传习所简章及招生章程,其中简章第一章第二条关于行政人员设置的规定,简章第二章关于入学、退学、学费及练琴费的规定,招生章程中关于报考资格及复试要求的规定等,其实就是质量保障体系中具体指标项的体现。

(八)学生发展

学生发展是衡量专业办学中是否以学生成长为中心,以及学生毕业后职业发展状况的一项评价要素。萧友梅非常关心学生,常邀请学生到家里讨论学习与生活问题,组织各种师生郊游活动。据萧友梅侄女肖淑娴回忆,1923年冼星海到北京找萧友梅时,萧友梅介绍他在传习所学习,因为考虑冼星海家庭贫困,还为冼星海提供管理乐谱和抄谱的勤工俭学机会[8]。若干年后,萧友梅到上海办学,又再次接纳冼星海进上海国立音乐院,对冼星海日后的音乐生涯应该说是有着很大影响的。萧友梅也特别关心学生的职业发展,他在传习所时期所培养的学生,其后都成了中国近现代音乐教育、音乐理论、音乐创作及音乐表演领域的重要人物,比如冼星海、储师竹、吴伯超、曹安和、谭抒真等。1927年8月至上海创办国立音乐院后,萧友梅还先后聘请传习所时期的学生吴伯超、谭抒真等到国立音乐院任教。

四、就“传习所办学模式”讨论中的三个逻辑问题再作说明

以上讨论,实际上已经不言自明地提出了“萧友梅传习所的专业办学已经建立了以培养目标为办学引领,以毕业要求为办学标的,以师资队伍、支持条件和质量保障为办学支撑,以课程教学和合作实践为办学落脚点,以学生发展为办学中心的较为完善的现代专业办学模式”这一观点。为了使这一结论更为可信,本文认为还需要对三个逻辑问题作简要的说明。

(一)这一模式的来源

萧友梅的专业办学模式,并不是他本人的凭空创造,而是他对他所了解的西方专业音乐教育办学模式的“拿来主义”。萧友梅留学德国时学习的是音乐教育,回国前又专程巡回欧美考察各国音乐教育,对欧美专业音乐教育非常了解。回国后三个月内,他就分别在1920年5月31日和同年6月30日的北大音乐研究会刊物《音乐杂志》上发表《什么是音乐?外国的音乐教育机关。什么是乐学?中国音乐教育不发达的原因》及《美国哈佛大学音乐学的课程》等文章,向国内介绍西方音乐教育的体制、学制、课程与教学等相关问题[6]143-147。然而即便是拿来,在一个完全不同的环境下实施,也必然会有适应环境的“中国式”变化,这些变化,就是萧友梅的创造。因此,萧友梅能建立一个较为完整的办学模式,这是可能的,因为他有借鉴的对象;说这一专业模式是他创建的,也是有充分理由的,因为他有自己的创造。

(二)简章等材料是否足以为证

黄旭东、李静、金桥等学者,以及笔者都以传习所简章和招生章程作为主要论据,以讨论萧友梅音乐专业办学模式问题,但事实上这份简章和章程仅仅只涉及甲乙师范科,这会构成论证逻辑问题吗?笔者认为不会:第一,在萧友梅的办学理想和实践中,他事实上把本科、师范科、选科和后来的预科都认定为专业办学;第二,就算是现在,我们在很多情况下还是把音乐师范教育称为音乐专业教育。

(三)这一模式完形是否可靠

以现代专业办学模式八大要素为参照来“完形”20世纪20年代萧友梅的办学模式,所获得的结果可信吗?笔者认为是可信的:第一,不管何种时代,教育活动系统中教育者、被教育者、教育目标、教育材料、教育手段、教育条件等教育核心要素结构是不会变的;第二,上述八大要素作为专业教育办学评价或者说办学模式评价的专用术语,是教育活动中理论对实践的抽象,是感性向理性的转化。也就是说,在没有提出这八大要素概念之前,实践在教育活动发生伊始就或感性或理性或淡写或重描地执行着这八个方面的事情;第三,笔者借助现代专业办学模式结构做参照来完形萧友梅的专业办学,不是为了着意抬高萧友梅的办学水平,而是因为唯有拥有一个完整的参照,才可能把萧友梅所做的事情加以完整的清理。

五、萧友梅从办学模式创建中体现出来的“筚路蓝缕,锲而不舍”的教育情怀

萧友梅挚爱音乐教育事业,从留学德国选择音乐教育,到回国首创北大音乐传习所、北京女子高等师范学校音乐科和北京国立艺术专门学校音乐系,到最后创建上海国立音乐院,毕其一生,为中国音乐教育事业鞠躬尽瘁、义无反顾,直至1940年12月31日与世长辞。其教育的一生,体现着“筚路蓝缕,锲而不舍”的高尚的教育情怀。

萧友梅于1920年3月底留学回国,同年5月即发表了他回国后第一篇文章——《什么是音乐?外国的音乐教育机关。什么是乐学?中国音乐教育不发达的原因》。在这第一篇公开发表的文章中,萧友梅就在 “中国音乐不发达的原因”中充满忧患意识地说道,“我们今天若是还不赶紧设一个音乐教育机关,我怕将来于乐界一方面,中国人很难出来讲话了”。其爱国之情、振兴音乐教育之心溢于言表[6]153-154。

1920年年底,回国不足一年的萧友梅即向北洋政府教育部提出成立独立音乐专门学校的建议并编制了预算(开办费用35万元,年拨款15万元,年学额200名)。此预算曾一度获教育总长范源濂的同意,并转交财政部,但不料北洋政府内阁未能通过。其后萧友梅在范源濂的建议下又编制了大幅缩减的新规划,然而由于北洋政府对教育的忽视,以及总体财政窘迫,提议最终无果[7]154。

1922年6月26日晚,在萧友梅的调研和建议下,蔡元培主持音乐、美术、体育学生社团专门研究会议,会议决定将北京大学音乐研究会改组为正式音乐教育机构;1922年8月1日,萧友梅关于设立音乐传习所的提案最终获得北大第九次评议委员会通过;10月2日,中国近代音乐教育史上第一所专业音乐教育机构——北京大学附设音乐传习所在北京大学正式宣布成立。至此,萧友梅想办一个专门的音乐教育机构的梦想,在经过两年多的努力后,终于在“伯乐”蔡元培的支持下实现了。

在当时的社会环境下,专业音乐教育举步维艰。从政府重视度,到社会理解度,到学校评议委员会的支持度,到经费,到场地,到设备,到学额,如此等等,莫不窘紧。据萧友梅在传习所第一届新生开学典礼上的发言报告(1922年第一届), 本届师范科连同选科总共只有学生32人,其中师范科居然只有6名,办学经费没有着落,校舍也是在原计划开学时间后一个多月才找到。为了给音乐传习所正名以获得与北大其他科系基本同等的待遇,萧友梅两次向评议委员会提出改“附设音乐传习所”为“音乐院”的请求,均被评议委员会以“音乐院”可能会引起对即将设立的国民政府“大学院”的误解而有失体统为名拒绝。1927年7月20日,奉系政权下令整顿学校,教育总长刘哲即以“有伤风化”之名,撤销了北京大学音乐传习所以及北京国立艺术专门学校音乐系。可见,萧友梅的专业音乐教育,即便有蔡元培的支持,也仍然是充满艰难。

传习所被解散,萧友梅并未因此放弃他的追求,而是南下上海,再创上海国立音乐院以继续他专业音乐教育的孜孜梦想,进一步彰显他 “筚路蓝缕,锲而不舍”的教育情怀。

结 语

综上所述,萧友梅在北京大学附设音乐传习所近五年的专业音乐办学实践中,已经建立了较为完整的现代专业办学模式。这一模式的产生,既得益于萧友梅对西方办学模式的拿来主义,也得益于他适应中国现实状况的独立创造。尽管音乐传习所历时较短,培养的学生也不多,但它的先河之功,以及专业办学模式和专业办学经验,都对当时以及其后的音乐教育机构产生着深远的影响。在这一专业办学模式创建过程中,萧友梅筚路蓝缕,锲而不舍,为中国专业音乐教育打开了第一片天地,其高尚的教育情怀,值得我们好好继承和发扬。