“守法者”:李梦阳与明代通俗诗学

颜庆余

(江南大学 人文学院,江苏 无锡 214122)

明代诗学的门户之见、习气之争,一直饱受诟病。清初王夫之回顾有明一代诗学,指责七子派的李、何、王、李与竟陵派的钟、谭,建立门庭,牢笼后学。其中有一段话颇有嘲讽的意味:

如欲作李、何、王、李门下厮养,但买得《韵府群玉》《诗学大成》《万姓统宗》《广舆记》四书置案头,遇题查凑,即无不足。

王夫之称李梦阳等人标榜“一成之法”,虽然自诩为大家,为才子,实际不过是“艺苑教师”。依傍其门户的后学,只要备置“四书”,即可应付日常作诗的需求。这四种书籍,《韵府群玉》用于查找韵字,《诗学大成》提供分门别类的典故和句料,《万姓统宗》《广舆记》提供历史人物和山川地理的知识。这种说法是否合乎事实,能否付诸实践,不得而知。可以确定的是,王夫之戏拟“四书”,嘲讽的是复古派诸人充当“风雅牙行”,只能教给追随者初学入门的低级技法。

在王夫之的诗学论述中,李、何、王、李等都是不入其法眼的碌碌诸子。然而,暂且不提贬斥的一面,王夫之实际上指出七子派极为重要且未受注意的一点,即宗旨高远的复古诗学与取向低级的通俗诗学之间的联系。这种联系在李梦阳身上表现得尤为深刻。

李梦阳(1473—1530),作为明代复古派的领袖人物、明代诗歌转捩进程的关键诗人,无论褒扬还是贬抑,始终受到广泛的关注。在现代学术史上,李梦阳的复古诗学得到深入的讨论,自吉川幸次郎、章培恒先生以来,形成平民性、真诗说等经典的论述。李梦阳的诗学思想,概括地说,主要包含主情、求真和重法三个要点。相关讨论已经不少,不过,李梦阳固执地坚守诗学的各种规矩方圆,究竟出于什么样的思想观念和文学资源,这样的问题似乎一直没有得到很好的回答。如今重审李梦阳复古诗学的各种问题,通俗诗学应该是一个值得研讨的维度。

一 技术主义的客观法则

正德间李、何论诗之争,是明代诗学的一次很有影响的事件,不仅当事人李梦阳与何景明由此失欢绝交,分道扬镳,更因为各自交游和追随者分左右袒而导致复古派阵营的分化,长远地说,还引出后世诗家持续不断的讨论。论争的核心话题,与作诗的法则有关。李梦阳认为何景明诗“乖于先法”,因此作书劝诫。何景明不以为然,回信指摘李诗只是“古人影子”。何景明的指摘引起李梦阳的激烈回应:在第一封反驳的信中,陈述规矩方圆的法为何不能舍弃;又在第二封信中反唇相讥,指责何诗“高而不法”“野狐外道”。

何景明信中说:“仆尝谓诗文有不可易之法者。”可见在承认法则的客观存在这一点上,二人并无根本的差异。不过,在法则的具体理解和如何实践等问题上,何景明有不同的观点,与李梦阳存在明显的分歧。何景明信中又说:“佛有筏喻,言舍筏则达岸矣,达岸则舍筏矣。”在这一譬喻中,筏指的是古代经典,法则就存在于这些经典中。初学者需要仿效古代经典,依从其中的法则,正如过河需要借助筏的工具一样。达岸舍筏,是指纯熟变化,自成一家以后,就不必再依傍古代经典。何景明的筏喻并不否定法则,而是讲法则的超越,讲如何泯除模拟的形迹。李维桢说:“大复先生是以有舍筏之喻,岂是信心纵腕,屑越前规。要在神明默成,不即不离。”这一点与后来的公安派截然不同,而与宋人讲的“活法”相通。

相对而言,李梦阳讲的法则实际上是“死法”。与舍筏之喻相对,李梦阳讲法则的譬喻是工匠的规矩方圆:“古之工,如倕如班,堂非不殊,户非同也,至其为方也圆也,弗能舍规矩。何也?规矩者,法也。”法则不可以舍弃,正如筑堂开户时,无法措置规矩而成方圆。嘉靖初李梦阳在给周祚的信中,继续抨击已逝的何景明的舍筏之说,又借规矩方圆的譬喻,重申法则的意义:“文必有法式,然后中谐音度,如方圆之于规矩。古人用之,非自作之,实天生之也。今人法式古人,非法式古人也,实物之自则也。”(《答周子书》)在这段稍显抽象的论述中,李梦阳讲的法则不再是人为的,而是“天生之”,是“物之自则”,由此成为绝对客观的存在,成为无所不在、无从舍弃的客观法则,从而走到讲主观解悟的“活法”的对立面。

李梦阳有关法则的论述,多取譬于工匠筑造的圆规方矩、充满技艺的色彩。刘若愚将中国传统批评分成六种文学理论,其中的技巧理论,讲到李梦阳等明代提倡拟古主义的批评家持有文学的技巧概念,又说文学的技巧概念导致李梦阳相信拟古主义,以及遵循规则和方法。郑利华认为,刘若愚揭示出李梦阳论述所蕴含的一种文学技术主义的思路。技巧概念或技术主义,确是李梦阳复古诗学的特征,他不仅在总体上讲抽象的客观法则,还多次提及各种具体的写作细则。一般的精英文人都要追求“技进于道”的高妙,高级诗学里总要谈论至法无法的精妙。相形之下,李梦阳对法的态度显得过于拘执,不求变通,他的技术主义的客观法则更接近于通俗诗学里的诗法的观念,他谈论的具体写作细则可能包含着通俗诗学的资源。

通俗诗学的书籍,如诗法诗格一类,为初学者提供作诗的规范和技法,可视为技巧理论的渊薮。通俗诗学里的法则大抵更倾向于“死法”,为初学者提供清晰、明确的指南,不太侈谈高级诗学所追求的“活法”。李梦阳有关法则的论述,作为一种技巧理论,经常表现出通俗诗歌教学的特点,有时采取通俗诗学的话语方式,或者吸收通俗诗学的养料。以下略举数例。

嘉靖初李梦阳编成《弘德集》,序言中自述复古求真的历程:唐近体诸篇—李杜歌行—六朝诗—晋魏诗—骚赋—琴操古歌诗—四言(风雅)。这样的向上追溯的进阶思路,近乎南宋严羽所开示的“诗歌课程”。严羽《沧浪诗话》,几乎是明代七子派的法典,同时也对南宋以降的通俗诗歌教学产生深远的影响。李梦阳这样自述学诗历程,也几乎以同样的思路教导他的追随者。

在驳斥何景明的第二封信中,李梦阳举出一种具体的法则:“古人之作,其法虽多端,大抵前疏者后必密,半阔者半必细,一实者必一虚,叠景者意必二。”(《再与何氏书》)这种处理近体诗中间二联的关系的说法,在周弼《三体诗法》、杨载《诗法家数》等通俗读物中,都可找到类似的原则。在李梦阳的具体法则中,这一条最为著名,后来也经常被收入一些诗法著作中。

李梦阳在回复周祚的信中说:“今其流传之辞,如抟沙弄螭,涣无纪律,古之所云开阖照应、倒插顿挫者,一切废之矣。”(《答周子书》)“顿挫”一类词语,原本只是评诗的常用语,李梦阳归纳为一种普适的法则,正是诗法诗格一类著作中习见的思路,如《天厨禁脔》中就有所谓“顿挫掩抑法”。这段批评嘉靖诗坛风气的话,包含了李梦阳学杜的独得之秘,后来几乎成为复古派的家法。追随者王维桢(1507—1555)说:“至若倒插顿挫之法,自少陵善用之者,空同一人而已。”明末陈子龙评李攀龙绝句也说:“照应顿挫,俱有法度。”

李梦阳教导商人余育作诗的方法:“夫诗有七难,格古、调逸、气舒、句浑、音圆、思冲、情以发之,七者备而后诗昌也。”(《潜虬山人记》)这种诗歌名目的归纳和罗列,简明易记,适合初学者,正是通俗诗歌教学中最常见的表述方式。

在讲客观法则的譬喻中,李梦阳提及古代巧匠班、倕,讲他们筑屋开户的规矩方圆。这譬喻本身可能就是来自旧题范梈《诗学禁脔》:“编集唐人诗具为格式,其若公输班之规矩,师旷之六律乎。”

以上数例,意在说明李梦阳技巧理论与通俗诗学之间的联系,其中最根本的还是对于法则的态度。通俗诗学强调作诗的规范,提供作诗的技巧,而李梦阳终其一生都谨守他认定的诗歌法则。在驳斥何景明的第二封信中,李梦阳将自己与对方放在完全对立的位置,何景明是“支离失真者”,而自己则是一位“守法者”。(《再与何氏书》)李梦阳“守法”的态度,不仅形诸各种场合的言说,还付诸自家诗集编纂的实践。

二 通俗诗歌读物的体例

以往讨论李梦阳的复古诗学,利用的资料通常是其文集中几篇诗序和书信,有时也涉及创作的情况。这些当然都是最主要且不可或缺的资料,但并非全部,考察的范围仍然可以拓展。李梦阳诗集出于自定,他借此传达了希望自己的作品以何面目问世的想法。这是文献层面传达出的诗学问题,诗集编刊体例问题也应该作为讨论其复古诗学的资料。事实上,李梦阳谨守法则的思想,充分体现为他手自编定的诗集的体例。

明嘉靖七年(1528)冬,李梦阳将手编诗文全集寄给黄省曾,让这位慕名而来的新知在苏州刊行,此后又多次函商刻梓事宜。黄省曾最终在嘉靖九年(1530)六月刻成《空同先生集》六十三卷。可惜李梦阳已在半年前病逝,没能等到刊刻竣工。刊刻情况具见黄省曾的《空同先生文集序》与李梦阳给他的信函。

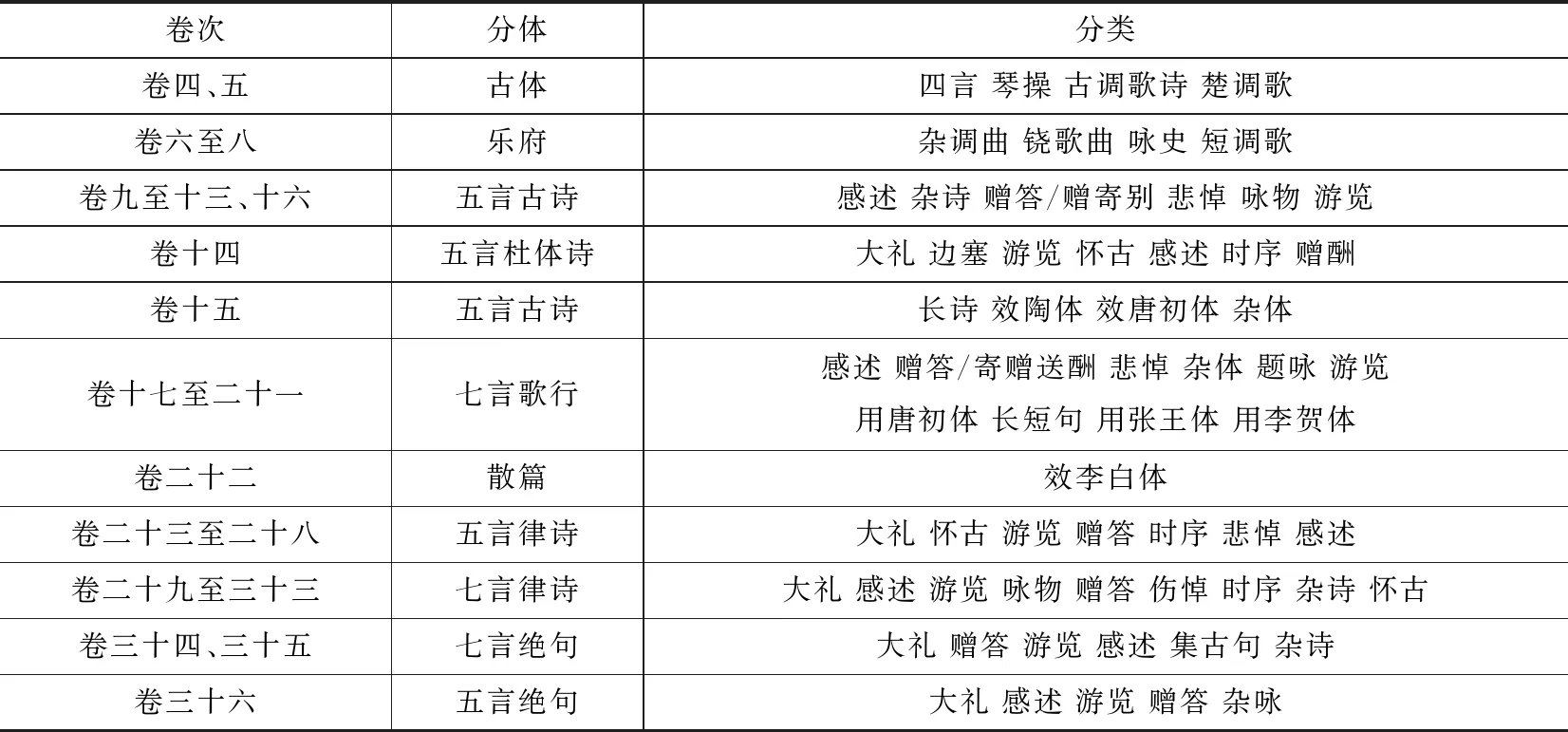

黄省曾刻本出于李梦阳手自编次,诗集体例自然足以表现他的诗学思想。卷一至卷三收赋,卷三十七以下收各体文,此且不论。三十三卷的诗集采取两级的编次方式,先分体,再分类。如表1所示。

表1 《空同先生集》体例

分体又分类的体例既是李梦阳复古诗学的充分表现,又能反过来补充他的辨体思想中没有明言的部分。李梦阳《诗集自序》中自述复古求真的进程,从唐近体诸篇、李杜歌行,到琴操古歌诗、四言诗,大抵都体现在诗集的分体中,但又有所不同。“唐近体诸篇”,对应诗集中五七言律绝各卷。“李杜歌行”,李、杜并提,实际偏重李,对应诗集卷二十二“效李白体”诸诗,不过这些诗篇既有歌行也有五古,不好归类,放在“七言歌行”之后,称为“散篇”。“六朝诗”和“晋魏诗”,在诗集编次中没有对应的区分。“四言”和“古调歌诗”等,在诗集编次中,都归为“古体”,在李梦阳的复古诗学中,前者是诗歌的本源,后者与《诗集自序》里“真诗乃在民间”的提法有关。

卷十四“五言杜体诗”,从五言古诗中别裁而自成一卷,应是有意于辨别五古的源流正变。李梦阳提出:“诗至唐,古调亡矣。然自有唐调可歌咏,高者犹足被管弦。”(《缶音序》)古调和唐调的区分,据铃木虎雄说,是李攀龙《选唐诗序》“唐无五言古诗,而有其古诗”的先声。李攀龙区分的是汉魏五古与唐人五古,而李梦阳区分的是古调与唐调,这里的唐调主要说的是杜甫的五古。检读卷中所收诗篇,可知杜体的五言古诗大多篇幅较长,相应地,更多采用铺排叙述的手法。

分体之下又有二级的分类,分类的两个主要标准是题材和拟古对象。整体而言,分体和题材的分类之间几乎不存在特定的对应关系,某一诗体可用以写多数的题材,某一题材也能以多数诗体来写;然而,分体和拟古的分类之间,通常存在特定的联系,如“效陶”对应五古,“用李贺体”对应七言歌行。如表2所示。

表2 《空同先生集》中分体与拟古分类的对应关系

表2的分布情况,表明李梦阳诗的一些特点,包括经常写作的题材和偏爱的古代诗人,以及分类和分体之间的具体联系。例如,诗集收录不少颂诗传统的“大礼”类诗篇,这一点与李梦阳推重风诗的言论似乎不太相合。又如,李梦阳通常被当成专门学杜的诗人,而诗集中既有专门的“五言杜体”,也设立“效李白体”的“散篇”。

黄省曾刻本是李梦阳晚年自定的诗文集,体现了他作为作者的最终意图,而在此之前,李梦阳诗文已多次结集并刊行。李开先《李崆峒传》说:“所著诗文,刻于晋者名《崆峒集》,二十一卷;刻于赵者名《弘德集》,三十二卷。”这两种诗集都刊行于黄省曾刻本之前。最早是《崆峒集》,由山西太原知府阎让刊行。刊行的时间,大概是在正德十一年(1516)之前。嘉靖四年(1525),李梦阳又编成《弘德集》,收录弘治、正德年间所作诗篇,由陈留张元学刊行。

比照《崆峒集》二十一卷、《弘德集》三十二卷与黄省曾刻本的前三十六卷,分体又分类的诗集结构,以及具体的体式和类名,几乎完全一致。稍有不同之处,是具体诗篇的归类和次序略见调整。其中最明显的变化,大概是《崆峒集》尚未设立“五言杜体诗”的类目。从二十一卷,到三十二卷,再到三十六卷,卷数的增加,反映的是随着年月推移而持续增加的作品数量,而增入的诗篇通常依次置于各卷各类的最后,并不打乱先前的格局。由此可知,李梦阳纂辑诗集的结构在正德年间就已确立,后来多次结集刊刻,都维持这样的格局。

以上考察表明,李梦阳自定的诗集既分体又分类,显然是经过精心的考虑,并且从最初的结集到最终的编定,都保持一以贯之的原则。这种稳定的诗集结构,正与李梦阳对法则的始终坚守的态度互为表里。这样的诗集体例,在七子派的诸多诗集中,可谓独一无二,在明清时期的诗集编纂史上,应该也不多见。

分体编次是明代诗集纂辑中最为主流的体例,七子派如此,七子派之外的诗人也大多如此,反映的是明代诗学中极为普遍的辨体观念。李梦阳诗集的分体,有与时代主流相同的一面,而分体之下的分类,则是其独异的另一面。

分类的一个标准是不同的拟古对象。在复古观念浓厚的明代,一种诗集中出现若干首明言效仿前代名家的作品,是随处可见的现象。李梦阳不止于此,拟古已经上升为编次的类目。效仿同一对象的若干首诗归类在一起,这样的做法只能出于自觉的意识。“效陶”“效李白体”“用张王体”“用李贺体”之类的类目,可以说趋向于某种家数和法则的归纳。这样的分类标准,说到底也是李梦阳法则观念的一种表现。

分类的另一个标准是不同的题材。诗歌题材的分类,又称“分门”,自《文选》以降,分类编次的总集并不少见,如《分门纂类唐歌诗》《分门纂类唐宋时贤千家诗选》等。这样的总集一般都是作为学诗的范本,也就是通俗诗歌读本。相形之下,分类的个人诗集比较少见,远远不如编年和分体的体例那样常见,而出于作者自定的分类诗集更为罕见。从这一点说,李梦阳自定的分类诗集是一个值得关注的例子。如果要追本溯源的话,坊间流行的分类杜诗注本应该是李梦阳效仿的对象。

杜诗注本以编年和分体居多,早期的一种分类注本是南宋刊行的《分门集注杜工部诗》,分为居室、纪行、述怀、时事、简寄、送别等七十二门,每门之下又大略分为古诗和律诗二体。这一分类杜诗注本出于书商之手,采用的编次方式想必是南宋以来流行的诗歌分类体系。南宋另一种分类注本,旧题王十朋《王状元集百家注分类东坡先生诗》,分成七十八类,分类体系与分类杜诗注本极为相近。李梦阳的同时代人邵宝(1460—1527),在南宋杜诗分类注本的基础上,纂成《杜少陵先生诗分类集注》二十三卷,既分体又分类。邵宝注本生前并未付梓,而是在万历年间由周子文刊行。李梦阳当时未必得见邵宝的杜诗分类集注本。不过,从南宋以至明代杜诗分类注本的多次编刊,应该是热衷于学杜的李梦阳能够关注到的现象。

杜甫、李白、苏轼等前代大家的诗集,自南宋以来,都出现书坊编刊而流行于世的分类注本。这些分类注本恐怕主要是作为通俗诗歌读物而受到欢迎,而且从题材的角度讲解作诗的规范,正是通俗诗学里的诗法诗格类书籍的主要内容之一。如旧题杨载《诗法家数》讲了荣遇、讽谏、登临、征行、赠别、咏物、赞美、赓和、哭挽等题材各自的作法。又如《诗家模范》讲台阁之作、山林之作、征戍之作、怀古之作等九类题材的作法。由此可知,李梦阳诗集的题材分类的体例,既是他的法则思想的具体实践,也同样受到通俗诗学的影响,最终也呈现出通俗诗歌读物的形态。

三 李梦阳及其时代

无论怎样评价明诗的成就,明代诗法发达都是不能否认的事实。据张健考述,明人编刊大量的诗法著作有:洪武年间,题傅若川编《傅与砺诗法》四卷刊行;宣德年间,朱权刊印《西江诗法》;正统年间,史潜编刊《新编名贤诗法》;成化年间,怀悦刊刻《诗法源流》《诗家一指》,黄溥编刊《诗学权舆》,杨成刊行《诗法》。这些都是年代早于李梦阳的刊本,嘉靖以后还有很多诗法著作的编刊。诗法著作等通俗诗学读物的大量编刊,表明这是一个普遍重视诗歌教育的时代,这些诗法著作也构成明人学习作诗时的阅读语境。不仅如此,明代的诗话和诗评中也融入很多诗法的要素。这也说明有明一代是普遍重视诗法的时代。李梦阳身处那样的时代,极度重视诗歌法则的观念,既是时代风气的产物,最终也成为时代风气的一部分。

李梦阳出生于西北边陲的平民家庭,并非诗礼承传的簪缨世家。在他的成长环境中,通俗诗歌读物应该是构成他的知识教养的重要成分。吉川幸次郎讨论李梦阳复古文学的平民性,归因于家庭出身和成长环境的因素;提出李梦阳复古主张的意旨既有回归素朴自然的一面,还存在使文学简易化的一面;又进而推论李梦阳文学失败的原因在于平民的愚直,欠缺商人性的机智。这些围绕着“平民性”范畴的说法,虽然缺乏严密的论证,却有引人深思的含蕴。所谓平民性、平民的愚直和文学的简易化,即使不能说是通俗诗学的特征,也与通俗诗学存在一些联系。

李梦阳讲究法则的观念和言说,也与他的诗歌教学实践之间存在联系。李梦阳退食开封后,经常教引后学作诗。据李开先《老黄浑张二恶传》记载,当地一位落魄家居的士人老黄(黄彬,字宁质),向当时已声名显赫的李梦阳学诗,教学的情形如下:

(老黄)遂行束脩,业崆峒门下为弟子,崆峒有时坐堂上,老黄与诸后生逡巡立阶下,次第呈诗课。崆峒首肯,老黄喜不自胜,或以为未善,老黄手把白髯,汗雨出,退去。

李梦阳诗歌教学的具体内容和方法不得而知,不过,既是教学,就不能避免作诗规范和技巧的传授。这从李梦阳几位比较有名的追随者的情况,大概可以窥见一斑。前文提及的王维桢终身奉行李梦阳所说的倒插顿挫之法。黄省曾既刊行《空同先生集》六十三卷,又编刊《名家诗法》八卷。王夫之嘲讽复古派诸人是“艺苑教师”,从李梦阳的诗歌教学看,竟是事实了。

李梦阳出身平民家族而更多地利用通俗诗学的资源,形成极度重视法则的诗学观念,并以此教导后学,表现出鲜明的诗学立场。晚明胡应麟指出:“汉唐以后谈诗者,吾于宋严羽卿得一悟字,于明李献吉得一法字,皆千古词场大关键。第二者不可偏废,法而不悟,如小僧缚律;悟不由法,外道野狐耳。”这段扼要的评论指出了李梦阳诗学的核心范畴及其重大意义。确实如此,李梦阳对明代诗学造成了深远的影响,无论同时和稍后的友人门生,还是晚明的复古派诸人,都可见出受其沾溉的痕迹。下面仅以徐祯卿(1479—1511)为例。

徐祯卿受李梦阳影响,由南而北,改弦易辙,这是长久以来的说法。不过,这样的说法似乎还缺少确实的例证。实际上,徐祯卿所受的影响,主要就在于法则思想及其阐述方式。在《谈艺录》里,徐祯卿讲的“格度”,就是李梦阳讲的法,并且取譬方式同样是李梦阳所用的工匠术语,如“钱体为圆,钩形为曲;箸则尚直,屏则成方”,“随规逐矩,圆方巧获其则”。徐祯卿又讲情的体和目,体指的是歌、行、吟、曲、引、诗等体式,目指的是郊庙、戎兵、朝会、公燕、赠言、送远、杂怀、览古、行旅、遨游等题材。这样的论诗思路,正与李梦阳诗集的分体又分类的体例相应,实际上,徐祯卿的诗集同样采用了个人诗集比较少见的分类的体例。

徐祯卿正德六年(1511)卒后,友人徐缙将他的诗文集手稿寄给时任江西提学副使的李梦阳,由江西按察司刊刻,这就是传存至今的《迪功集》六卷附《谈艺录》一卷。《迪功集》卷一至四收诗,分类编次,编为乐府、赠答、游览、送别、寄忆、咏怀、题咏、哀挽八类。一般认为,此集出于徐祯卿自定,不过,分类的编次体例想必与李梦阳有关,应该看成徐祯卿受到李梦阳影响的一个具体表现。

李梦阳的重法思想对明代诗学的深远影响毋庸置疑,不过,李梦阳的诗学并没有得到全部或准确的接受,晚明诗家既绍述他的主张,推崇他的功劳,又在一定程度上修正他的观点,改变他的面貌。胡应麟的那段评论,既拈出李梦阳的“法”字,与严羽的“悟”字相提并论,又明确指出二者不可偏废。仅就李梦阳一方而言,拘执于法而不能悟入,如同“小僧缚律”一般,无法臻至大成的境界。这实际上是指出李梦阳一味重法的偏颇,而法悟相剂可以说是对李梦阳主张的救偏补弊。这是理论上的修正。与此相应,李梦阳极具独特面貌的诗集,也在晚明的屡次重新编刊中发生改变。

前述黄省曾刻本以全集的面目问世之后,又陆续出现多种经过重新编刊的李梦阳诗文集。李开先《李崆峒传》:“全集一刻姑苏,一刻凤阳,俱六十三卷。”刻于姑苏的是黄省曾刻本,刻于凤阳的是嘉靖十一年(1532)曹嘉刻本。曹嘉是李梦阳外甥,时任凤阳知府。曹嘉刻本《空同集》六十三卷,卷数、篇目次序、版式都与黄省曾刻本相同,不同之处有两方面:一是篇目的增补,但数量极少;二是诗集的体例,保留分体的结构而删去原有的分类。

此后万历年间多种六十三卷本,如万历四年(1576)李四维刻本、万历六年(1578)高文荐刻本、万历七年(1579)徐廷器刻本等,都是出自黄省曾刻本或曹嘉刻本的重刻本。万历二十九年(1601)李思孝刊行的六十四卷本,也只是在曹嘉刻本的基础上,增入原先单行的《空同子》八篇作为卷六十一“杂文八篇”。

万历三十一年(1603),东莞邓云霄在苏州刊行《空同子集》六十六卷附录二卷,由歙县潘之恒校订。这是黄省曾刻本之后,真正出现明显的增补调整的刻本。潘之恒的校订工作主要涉及三个方面。其一是增补集外佚诗,但寥寥无几。其二是改动作品次序,只是局部的微调,这里都不细讲,要详细考察的是其三,即诗集结构的调整。

全集分成三大类,卷一至三为“赋类”,卷四至三十七为“诗类”,卷三十八至六十六为“文类”。这并不改变此前的文体格局,只是赋予了名称,明确了格局。诗类的调整比较多。原先“古体”中的“四言”一类,独立为“风雅什”;而其余的“琴操”等类合为“乐府”一卷。原先编在最后一卷的五言绝句,挪到七言绝句之前,更符合诗集分体的常规。原先卷十四“五言杜体诗”,归并到五言古诗中,只在诗体下标注“拟杜体”。原先的卷二十二“散篇”,都是“效李白体”,依五言七言的不同句式,分别归入五古和七古的卷次中。原先的诗集结构,分体之下还有分类,潘之恒保留了分体而隐藏了分类,原先的类目,如“感述”“赠答”等,改成“以上感述”“以上赠答”之类的小字标注,置于各类最后。经过调整的诗集结构,几乎抹去了原先独有的特征,最终趋向于明代最流行的分体编次的常规体例。

邓云霄刻本,经过潘之恒的校订,收录大体完备,校勘还算精良,体例堪称完善,仅就阅读而言,是比较理想的版本。然而,这终究背离了李梦阳自定的原本,抹除了原先体例中的一些特征,如“五言杜体诗”“散篇”二体,从五古、七古中别裁出来,是李梦阳推尊李、杜和辨体诗学的表现,又如分体且分类的体例,表明李梦阳的辨体思想不仅着眼于诗歌的体式,也跟徐祯卿一样,考虑到诗歌的题材等因素。原本的独特体例,经过后人的校订,终于变成更加合理然而失去独特的面貌。

邓云霄刻本最终成为李梦阳诗集的通行本。钱谦益《列朝诗集》丙集第十一,自《弘德集》《空同子集》,录得李梦阳诗52首。《明诗综》卷二十九,自《空同子集》,录得李梦阳诗80首。《四库全书》所收李梦阳集,即邓云霄刻《空同子集》。沈德潜《明诗别裁集》卷四选李梦阳诗47首,包含增补的佚作《秋望》诗,可见选录底本也是邓云霄刻本。这意味着,表现李梦阳意图的《崆峒集》《弘德集》,特别是表现其晚年最终意图的黄省曾刻本《空同先生集》,虽然传存至今,却只是不受关注的文献证据,而批评史研究和文学史研究所使用的文本却已在一定程度上违背了李梦阳的意图。

以上考察李梦阳有关法则的论述、自定诗集的体例,以及他的家庭出身、时代背景和影响,大概可以表明这位极具代表意义的明代复古诗人与通俗诗学之间的联系。南宋以来,诗学下移,通俗诗学读物及其载录的诗法理论日渐普及。明代诗学的平民性尤为明显,不仅通俗诗学读物的编刊始终繁盛,精英文人的论述中同样包含很多诗法的内容。出身平民家庭的李梦阳汲取很多通俗诗学的养料,形成极度重视法则的诗学思想,并将这些通俗诗学的资源付诸自己的写作和对后学的教导。李梦阳一方面是时代潮流孕育出的弄潮儿,另一方面也成为最能代表明代诗学精神的一位诗坛领袖,他的有关法则的论述与诗集编次的体例,都应该放在明代通俗诗学的语境中审视和评价。

李梦阳与通俗诗学之间的联系,自然也是明代复古诗学与通俗诗学之间的联系的一个例子。李梦阳的诗学观点并未迥异于明代其他诗人,只是更加突出和独特,在重视法则和取资于通俗诗学等方面,与其他诗人相比,过于偏执,走得太远。这就不免在后来者的沿述中受到一定程度的救偏补正。从诗学理论看,李梦阳讲的法则既得到充分的认同,也受到一定的修正;从诗集编刊看,李梦阳的分体又分类的体例,在晚明的屡次重新编刊中,大体改造成明代常见的分体形式。经过修正和改造后的李梦阳,削弱了原有的独特性,柔和了原先的棱角,与七子派其他诗人,更显出趋同的一面。

- 中国韵文学刊的其它文章

- 尤袤词学发微

- 曹贞吉佚诗佚文补辑

- 论明代诗体学的特征及理论建树