论明代诗体学的特征及理论建树

赵继承

(渤海大学 文学院,辽宁 锦州 121013)

古典诗歌至唐而众体兼备,至宋则几乎穷尽其变,因此其后的诗歌写作宗唐宗宋,却终难跳出前人范囿。不过也正是在宗唐、宗宋的理论摸索中,后世对诗体的辨析与研究愈益细致和深入。可以说,在元明清三代,诗体学的理论提升速度是之前各代都无法企及的,而其中恰处于承前启后位置的明代诗体学,则在统合发展前人诗体学理论成果的同时,奠定了清代诗体学研究的基本思路和研究方法。

一 穷尽式统计:对唐代诗体研究方法的继承与发展

古人辨体意识的自觉萌发于魏晋南北朝时期。这一时期论者明确以人体喻文体,并自觉用一种审美的眼光审视诗文之“体”,他们不但提出了文体情、辞相对的内外界分命题,而且开始着意对文体的外在语言形态进行观察研究。曹丕、陆机等对不同文体的文体风格特征的概括,沈约等对声病说的提倡等,文体研究从这些筚路蓝缕的开拓发展到《文心雕龙》,其理论探讨已囊括了声律、文辞锻炼以及篇章经营等语言形态研究的各个层面,可见此时文体意识的自觉已唤起了古人对“体”的全面观察和认知。

此后唐人则一面将诗体研究独立出来,一面努力在前代语言形态研究的基础上对诗体的语言形态特征进行系统梳理,除了将声律理论推至成熟并促使律诗定型外,对言数、对偶乃至篇章经营的各种形式都做了较为详尽的整理归纳,并试图从中发现某些规律或建立规范。如上官仪《笔札华梁》论诗歌题材时列出“咏物阶”等所谓“八阶”,论对仗则罗列“的名对”等9类对偶形式并尝试借此归纳出对仗的基本法则。再如旧题王昌龄所著《诗格》提出所谓“十七势”来总结诗歌写作的构篇之法,又将诗境析分为物境、情境、意境三个层次,还从写作方法等角度入手罗列出所谓“常用体”十四种,甚至更进一步将古典诗歌的审美取向归纳出高格、古雅、闲逸、幽深、神仙五种。皎然《诗式》总结古诗用事的范型也罗列出用事的形式、方法及禁忌共计十五种,论诗体风格则整理出所谓“辨体十九字”。另外还有《二南密旨》《雅道机要》等尝试梳理诗歌比兴的物象类型等。应该说,诸如此类的讨论构成了唐代诗体研究的主体,由此凸显出唐人基本的研究思路,即在丰富的诗歌创作基础上,通过尽可能全面地梳理罗列诗歌体式、风格的各种类型来探索诗体的基本范式,总结归纳诗体写作的基本法则。

然而唐人的这种研究思路在宋代并未得以延续,除了宋初出现的少数诗格作品外,随着欧阳修《六一诗话》开创出诗歌评论的新形式,宋代诗体研究的思路相较唐人也发生了巨大转变。虽然同样基于丰富的阅读经验,宋人却跳过了唐人网罗统计的基本步骤,凭借经验和直觉直接抽绎出诗体的某一特征、方法或写作规范来加以阐述。尽管结论略嫌零散,却胜在方法直接而立论明确,相较唐人的方法或能更迅速地推动诗体理论的建设。只不过零散的结论终究要走向整合,因此当《诗人玉屑》等理论作品尝试将前人众多零散结论归纳在一起时,唐人罗列统计式的研究方法就似乎又重现了,而明代不过是在重回唐人统计归纳式研究方法的道路上走得更远了而已。

不过与唐宋两代不同的是,明人对诗体特征的统计更趋于穷尽式罗列。也就是说,唐、宋人的统计和归纳都是基于已有阅读经验的,是现有创作经验的理论总结,而明人的梳理统计却是基于理论推导的。其理论的基本思路是首先从逻辑上推演出诗歌形制变化的所有可能性以构立名目,然后再从现有作品中寻找支撑,因此其中不乏牵强附会,甚至出现了最终遍寻支撑作品无果而无奈付之阙如的情况。以论对仗为例,《文镜秘府》统合各家之说列出对仗类型29种,其中除字对、交络对等几种涉及对仗的特殊类型外,其他则有就宽严程度而言的,有就诗句内容而言的,更有就修辞方法或写作手法而言的,分类繁乱琐细反而不利于人们把握对仗的一般方法及特殊类型。因此至宋《诗人玉屑》论对仗就仅保留了流水对、借对、扇对等几种而已。但明人则不同,他们在对唐人结论予以梳理的前提下又进一步细化下去了。如费经虞《雅伦》一方面尝试把唐宋以来所提出的所有对仗归纳为音声之对、平仄之对、法度之对等三大类,把对仗的宽严程度归纳为的中的、的中差、差中的等三个层次,另一方面又极力探索了律诗、绝句二体对仗使用的基本类型。他把绝句对仗归纳为前对、后对、彻对、通不对、扇对、并蒂芙蓉格等六种形式,把律诗对仗总结为麟趾格(八句皆对)、垂条格(前六对,后二不对)、雀屏格(前四不对、后四对)、垂条变格(前二对,后六不对)、雀屏变格(前二不对,后六对)、并蒂芙蓉格(二字合对)、流水格(颔联为流水对)、偷春格(首联对、颔联不对)、散格(八句全不对)、扇对格等十种类型,观其所列诸类则绝句、律诗对仗的所有变化都基本囊括在内了。另外梁桥《冰川诗式》也总结了绝句对偶的五种形式和律诗对偶的九种形式,若将之与《雅伦》所论相合,则明人关于绝句、律诗二体对仗形式的论述已相当完整。再如《冰川诗式》论古体用韵,不但列举了古体每句用韵、用古韵、换韵、重韵、协韵、全不押韵等各种用韵情形,还进一步罗列了古体二句一换韵、三句一换韵、四句一换韵、葫芦韵等各种用韵方法,也大有将古体用韵的形制、方法全部网罗在内的架势。尽管明人的这类论述将各种形式不加区分地罗列在一起,并不利于诗体一般体制特征的凸显,但对于把握定式之外的诗法之变却还是大有裨益的。

而且从明人现有理论资料看,他们的研究也显然并没有停步于这种穷尽式罗列,而是在努力通过穷尽式罗列趋近于某个结论,而这个结论才是他们费尽心力搜罗列举的最终目的。比如,自魏晋以降论诗者即致力于梳理探讨诗歌的风格特征,但几乎所有讨论都存在着一个巨大的理论缺陷,除“诗赋欲丽”“诗缘情而绮靡”“陈绮艳,则诗、赋表其华”一类简括的表述外,论诗者对诗歌风格的描述都未能将诗体的风格共性(即我们所谓文体风格)与特定时代、群体或诗人的个体风格区分开来。崔融的“十体”、皎然的“辨体十九字”、司空图的“二十四品”及《沧浪诗话》“诗之品有九”都未能摆脱此弊。因此明代人在梳理前人关于风格的讨论时,能够试图有所区分的意识和努力确实难能可贵。谭浚《说诗》就提出诗歌“得式”二十种和“失格”二十种,将崔融“十体”中的“直置”、“雕饰”(崔氏谓“雕藻”)都归入“失格”中。无论其论是否恰当,但至少说明论诗者在面对各类风格时试图有所区分,试图分辨出哪些风格更适合于诗体,而哪些是不适合或不太适合的,由此就可以一步步趋近于关于诗歌文体风格特征的归纳。另外费经虞《雅伦》则明确提出了关于风格“孤行者”与“通用者”的区别。所谓“孤行者”即我们所谓个体风格,所谓“通用者”则指诗体的风格共性即文体风格。他以司空图“二十四品”为例,说明了二者的区别:

然有孤行者,有通用者,犹当议焉。其曰雄浑、冲淡、纤秾、高古,典雅、绮丽、豪放、疏野、飘逸,各立一门。如洗练、含蓄、精神、实境、超诣、流动、形容、悲慨之类,则未可专立也。雄浑有雄浑之洗练,冲淡有冲淡之洗练。纤秾有纤秾之含蓄,高古有高古之含蓄。典雅有典雅之精神,绮丽有绮丽之精神也。

他认为二十四品中“雄浑”等属于个体风格,可以独立讨论,而“洗练”“含蓄”等则属于诗体的风格共性,是不同风格诗歌作品都应具备的共同特征。同时他在此也指出了文体风格作为风格共性的一个重要特征,就是它在作品中总是与一定的个体风格交融在一起,不独立存在因此也很难单独去讨论。可惜的是,费经虞接下来的论述重心完全放在了个体风格上,没能就诗体的风格共性及与个体风格的关系深入探讨下去。但他在这段表述中所表现出来的清醒的理论认知则无疑将一直以来的风格讨论带入了一个全新的理论层面。

总之,明人远绍唐人余绪,极大发展了唐人罗列归纳式的研究思路,虽然在试图穷尽各种可能性时难免繁复琐细,也难免强立名目以致淆乱,但却是我们认识诗歌形制、方法变化的必然途径。而且通过这种方式,明人也在趋近于某些认知上的突破,虽然与数目繁重的罗列统计相比,这些许的突破或者有点微不足道,但却足见其拨云见日的努力。

二 整体观照:宋人诗体研究视角的延续和超越

不同于西方文体学,中国古人观念中的“文体”是一个涵盖内意和外在语言形式于一体的整体性概念。这一观念的产生源自于文体论对人体的比拟,若再进一步探究的话,则根源于中国传统文化特有的整体思维方式。“中国传统思维方式有一个特点,就是整体思维。中医非常强调整体,把人体看成是一个整体。同时又把人与整个世界看成是一个整体。”正是这一认识形成了我们民族特有的思维方式,即总是从一种宏观的整体立场上去把握事物,包括对任何部分的讨论都要置于一种宏观的整体背景之下。因此当古人讨论文体时,并不会把语言形式剥离出来,而是将之置于对文体的整体审视之中,由此形成了文体学的整体观照视角——对诗体进行整体审视,对其由内而外的气度、风韵加以赏析品味,就如同人物品鉴对人精神气质的品评一样,对诗体的总体观照就是在整体上领会诗体的精神风貌。由此又产生了许多兼融内意和外在语言形式的总体风貌类概念,如诗体学领域最常出现的气象、风骨等。

古人对诗体的总体观照基本就是人物品鉴理论在诗体研究领域的延伸。古人将诗体的气格等同于人体的风度,并完全以描述人体风韵气质的语汇来描述他们对诗体的感悟和品评,所以古人用于描述诗体总体风貌的术语基本都来自魏晋六朝时的人物品鉴。其中使用较多、内涵较稳定的通行概念有气象、境及韵、趣、味等。这些总体风貌类概念虽然在内涵及外延上皆或多或少存在差异,但有一点是共同的:它们都超越了诗体情辞二元对立的视角,在其内涵描述中都兼融了内容和外在语言风格形式的双重规定性。就是说它们并不指实内容或语言形式的任何方面,但又似乎将这所有方面都涵盖其中。以“气象”为例。刘怀荣《论盛唐气象的理论渊源》列举了《沧浪诗话》中从作品内容、语言、时代风貌等多个角度论“气象”的材料来证实“气象”概念的包容性:

他又以气象来兼含别的诗法。前引《沧浪诗话》论气象的几条,即已显示出“气象”概念所具有的包容性。如论《问来使》不类陶渊明诗,着重从作品内容的质朴与否立论;谈谢灵运与邺中诸子诗之“气象”,又重在从语言立论,是气象可兼指风格,而论汉魏古诗,论建安诗乃至论唐宋诗之气象,谈的又是诗歌的时代风貌。

这段话极其准确地表述了“气象”概念的兼融性,而这同时也是总体风貌类概念的共同特性。

不过在文体学发轫之初,论者对“体”的整体观照还主要表现在对情、辞的区分、辨析及其相互关系的讨论上。于诗体而言,则一直延至唐代,诗体都处在不断探索完善的过程之中,因此无论创作者还是论诗者都把更多注意力集中于诗体外在形式的研究和提高上,虽然内在情理的讨论也时常夹杂其中,风骨、气象等总体风貌类概念也已出现,但终究还是声律、对仗、体势这些外在语言形式问题构成了诗体学讨论的主体。直至宋代这种情形才开始发生变化。随着诗体的成熟及诗体外在语言形式、写作方法的讨论越来越多,宋人开始担心诗体学由此陷入形式主义的泥潭,更担心这种种形制、体式、方法的提出会成为表情达意的阻碍从而导致情与辞的分裂。于是他们适时地调整了诗体学理论建设的趋向,在一面仍旧竭力辨析种种诗体、归纳种种诗法的同时,一面极力强化了整体观照视角的功能性,于是气象等描述总体风貌的概念大量涌现并逐渐成为诗体研究的主要讨论对象。如严羽《沧浪诗话》:“诗之法有五:曰体制,曰格力,曰气象,曰兴趣,曰音节。”姜夔:“大凡诗,自有气象、体面、血脉、韵度。”除二者都提及“气象”外,其他如兴趣、韵度等也都属于兼有诗体内外双重规定性的总体风貌类概念。

而至明代,宋代诗体学研究的整体观照视角则进一步被强化。在宋人的理论表述中,总体风貌类概念与描述诗体内容或语言形式的概念还多是混杂在一起的,而明人则逐渐认识到了两者的性质差异,并有意识地以总体风貌类概念为核心建立其诗体学理论,试图以整体观照的视角泯合或超越诗体内在诗意和外在形制的二元对立,从而使诗体研究避免陷入纯粹的形式探讨。在这一视角转变过程中,格调论居功甚伟。明代复古论者在提出格调说时,本就不仅仅限于对古人体格声调的模仿,所谓“格古调逸”就是要通过对古人体格声调的模仿恢复古诗的精神风貌,无论复古者的写作实践是否事与愿违,但其理论初衷确是如此。这意味着即使“格调”一词也不是仅指体格声调那么简单,它作为古诗精神风貌的载体,本身已具有了某种超越于具体形制之上的性质。但之后复古者的写作实践还是陷入了形式模拟的泥潭,于是格调论的修正者们也就越发迫切需要在理论上弥补这一缺失,越发极力将“格调”超脱化。于是胡应麟(1551—1602)在体格声调外特意补入“兴象风神”之说。

作诗大要不过二端:体格声调、兴象风神而已。体格声调有则可循,兴象风神无方可执。故作者但求体正格高,声雄调鬯,积习之久,矜持尽化,形迹俱融,兴象风神,自尔超迈。譬则镜花水月,体格声调,水与镜也;兴象风神,月与花也。必水澄镜朗,然后花月宛然。

胡氏索性把“格调”指实为“体格声调”,而另外用“兴象风神”一语作为对诗体总体风貌的描述。此论或受明初高棅的启发,《唐诗品汇》论唐诗就频频以声律与兴象相对而言,执此两端以对各家作品及不同诗体加以品评和考察。而所谓“兴象”,即指“象”与其所兴之“义”完美契合而达成的美感境界。至于胡应麟在“兴象”之外加入“风神”一词的意图则更加明显。“风神”本即品评人物之语,特指一人由内而外的风姿、神采、气度,胡应麟将之移用于诗,就是对诗体总体风姿、神采、气度的品鉴,比之“兴象”所指向的审美境界,“风神”的内涵指向更具超脱性,更明显地体现着总体观照的视角。与宋人常将两类概念杂置不同,胡应麟将“体格声调”与“兴象风神”并置时,清楚辨析了二者性质上的差异:一个“有则可循”,是具象的;一个“无方可执”,是抽象的,是依附于诗体而又超越于具体的诗意和语言形式之上的。同时他也明确表明了自己的理论立场:诗歌写作要以“兴象风神”为旨归,诗体评价和探索也应超越体格声调的规则讨论、以总体观照为归宿。这意味着他不仅具有了打破传统诗体认知的理论自觉,并且通过其诗体理论建设完成了诗体研究由二元分立向整体观照的转变。

总之,明人延续了宋人整体观照的研究理念,有意识地以总体风貌类概念为核心构建其诗体理论,实现了对传统二元区分诗体观念的突破。同时受此影响,在诗歌作品品评中,“兴象风神”一类对诗歌总体风貌进行描述的概念,出现的频率也越来越高,使得诗歌批评也逐渐形成了一个新的话语体系。

三 体系化:清代诗体学发展的奠基者

不过明代诗体学最大的发展则表现在理论内容的体系化。虽然延续着宋代诗话的特征,明人诗话作品仍旧多是条例式的,但这些看似零散的议论已不再是完全的即兴闲谈了。很显然,明代的诗话作者已经不再满足于针对个别问题发表真知灼见,还试图寻找和建立起这些结论间的逻辑关系,所以在明人许多诗论作品中都可以明显看到编撰者依据不同体例所经营的逻辑关系。如《六艺流别》《文体明辨》依据体类展开论述,《诗源辨体》按照时代先后依次论述,而《诗薮》则《内篇》分体论述、《外篇》按世系展开,总之都依照一定的逻辑关系来统合其理论内容。另外如《说诗》《冰川诗式》《雅伦》等在理论内容设置力求全面的同时更是呈现出自觉的逻辑化、系统化趋向,诗体理论框架在他们的努力建构中已初现轮廓。

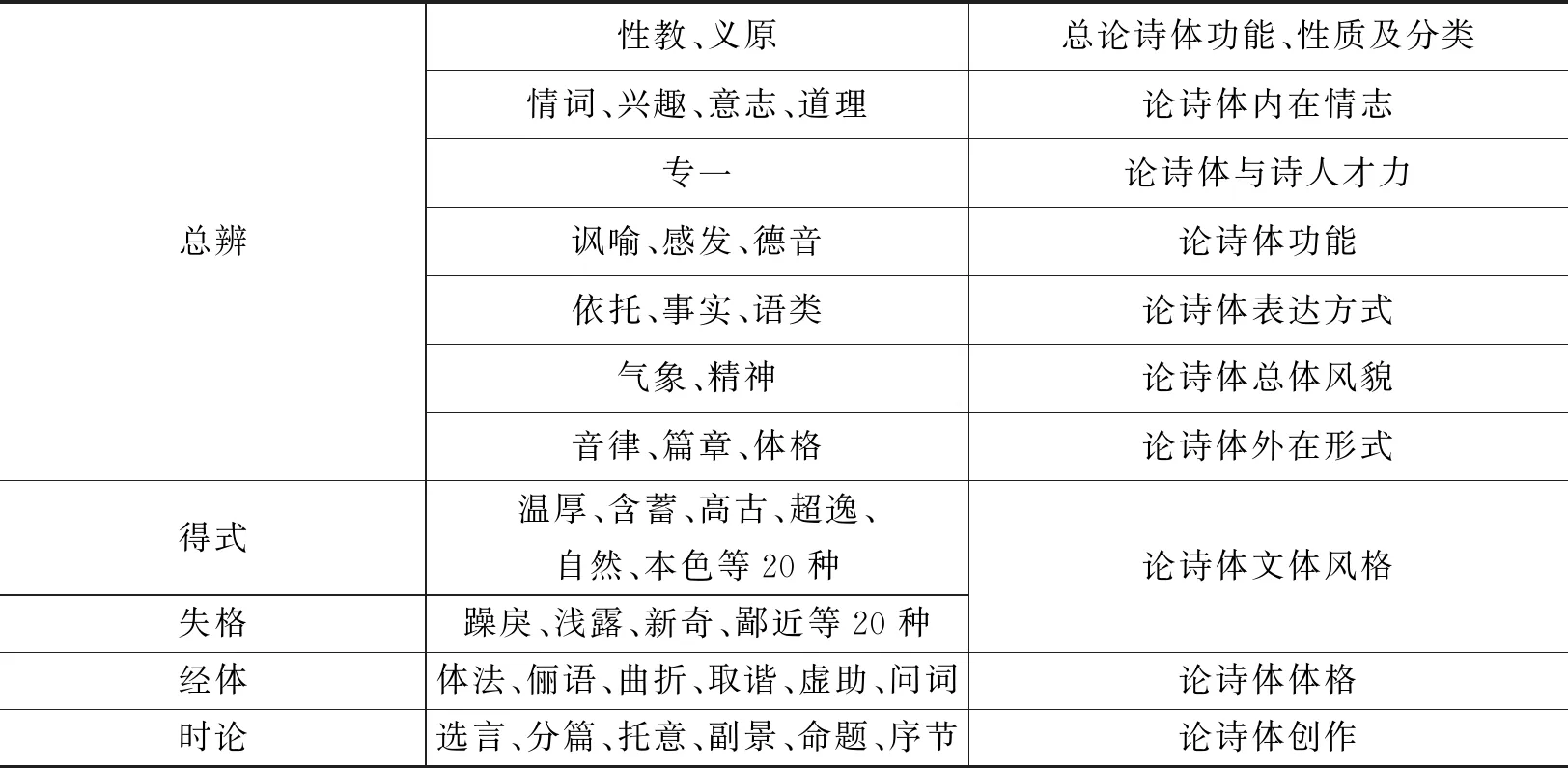

谭浚《说诗》共上中下三卷,其中上卷阐述诗体研究的基本问题,中卷论具体诗法则是对上卷内容的展开阐述,下卷追溯诗体的世代演变并附论文学人物及言论。因此上卷内容才是直接体现谭浚诗体学构想的部分,它不仅呈现了谭浚对诗体的总体认知,同时也是理解其理论思路的关键。上卷内容共计五类,见表1。

表1 《说诗》上卷理论内容统计

《说诗》是基本按照总—分模式设计其理论框架的。上卷与中卷构成总—分关系,而上卷中“总辨”与“得式”等其他四部分也是总—分的关系。上卷的“总辨”部分对诗体学的基本理论内容做了整体性的解析归类,其中“性教”“义原”概述了诗体的基本性质、功能及分类,其下讽喻、感发、德音等部分对诗体性质、功能展开了更详细阐述,而“情词”“气象”“体格”等诸类内容则几乎囊括了诗歌内意、外在语言形式及总体语言风貌等诗体相关的所有理论问题。这足见在谭浚的头脑中已经有了对诗体完整而清晰的认知,并初步形成了一个粗略的诗体学框架。其后“得式”“失格”讨论了诗体应该呈现怎样的风貌,呼应着“总辨”部分关于诗体总体风貌的表述而加以更具体的阐发;“经体”对“总辨”部分关于表达方式及外在语言形式的阐述做了更细致展开;而“时论”则总体论述了如何依照诗体内意、体格、体法的各项要求完成诗体的创作。五部分内容前呼后应,逻辑清晰,虽然有些部分仍存在理论层级混乱、内容错杂的情况,但大体而言其理论结构还是井然有序的。

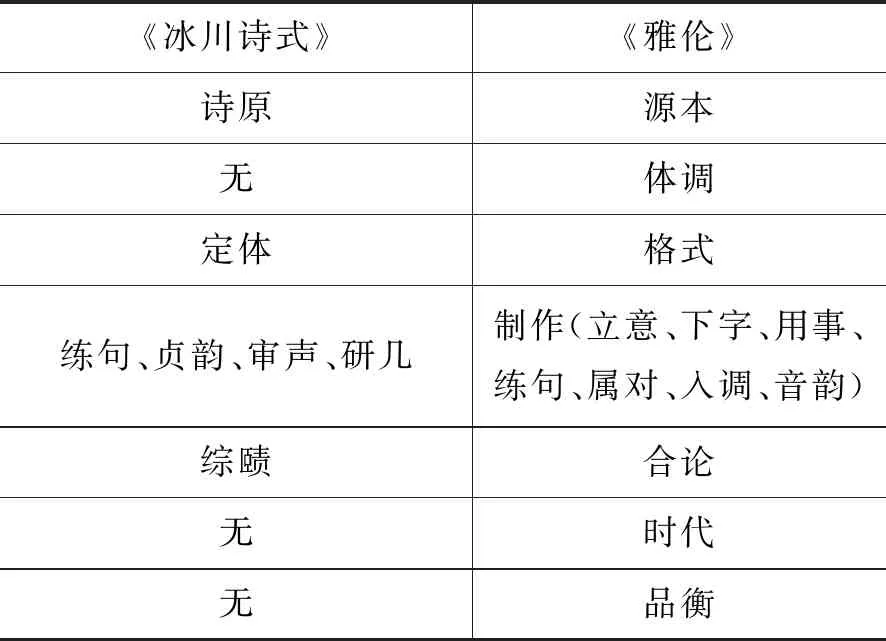

至于梁桥《冰川诗式》与费经虞《雅伦》,二者在理论内容及框架设置上则极为相似:都从探讨诗歌性质及源起入手,进而分体类阐述了诗歌各体基本的体式规范及写作方法和要求,并在此基础上,细致梳理了炼字造句等基本方法。

表2 《冰川诗式》与《雅伦》内容设置对照

据表2可知,《雅伦》中“体调”“时代”“品衡”三部分在《冰川诗式》中找不到相应内容,“体调”部分梳理了诗歌发展过程中涌现出的建安体等各种诗歌风格及派别,“时代”部分相当于谭浚《说诗》中的“世代”,追溯了诗体的时代演变,“品衡”部分则解析和描述了各类风格的特征并略做评述,其中也暗含臧否之意,内容近于《说诗》中的“得式”“失格”部分。总之,相较谭浚《说诗》,《冰川诗式》与《雅伦》二书忽略了诗体内在情理物事的要求,而把注意力全部集中于诗体外在体式、体法及文体风格等问题上了,导致其对诗体的认识把握似略有欠缺。但若单就诗体外在体式规范的讨论而言,则三部书的内容设置其实极为相近,而且《冰川诗式》与《雅伦》在某些地方可能还要略胜一筹。比如这两部书都是先定体再讨论具体诗法,“体”与“法”的理论界限更加分明。还有总体来看《冰川诗式》和《雅伦》二书理论的框架层级比之谭浚《说诗》也更为简洁明晰。

综合以上种种可知,明代诗体学的理论建构其实已颇为成熟。一方面,各家理论设置的高度相似说明对诗体学基本理论问题及内容的认知在当时已成共识,诗体学理论的四大板块皆已初具雏形,诗体性质、诗体分类、诗体源变及诗体之“体”的研究都已经进入论者的视野并产生了丰富的讨论成果,诗体学的理论模式已基本奠定。另一方面,从各家诗话、诗论的内容编排来看,明人正在努力摆脱诗话的散论模式,力图整合前人已有的诗体研究结论及其当代的新发现,并根据自己对诗体学理论框架的认知将之体系化。而且从《文体明辨》到《说诗》再到《雅伦》,诗体学体系愈益完整、清晰,因此清初如叶燮《原诗》一般系统化的论诗著作的出现并非偶然,实在是明代诗体学体系化进程的必然结果。

- 中国韵文学刊的其它文章

- 尤袤词学发微

- 曹贞吉佚诗佚文补辑

- “守法者”:李梦阳与明代通俗诗学