中央文史研究馆——存史资政、心怀天下、情系百姓、敢于直言

章士钊:这个运动不能再搞下去

1973年5月25日,一架前往香港的飛机从北京起飞,机上乘坐的是时为中央文史研究馆馆长、已92岁高龄的章士钊。他此行的目的是为了与台湾方面会谈两岸问题,欲开启“第三次国共合作”。

抵达香港后的章士钊,因频繁活动,劳累过度,37天后病逝于香港。

民国时期,章士钊仗义辩护陈独秀“危害民国案”,长达53分钟的滔滔雄辩旁征博引、洋洋洒洒,使得“政府不等于国家”这一声音,响彻大江南北,其辩护词被中外报纸竞相登载。

章士钊于1951年7月被聘任为中央文史研究馆副馆长。1959年10月任馆长时,章士钊已经78岁,但他并非静养天年,而是对时局、国策等建言不断,且多敢为之举。最为人称道的便是在动乱非常、人人自危的文革时期,他向毛泽东直言文革之弊,认为这个危害国家的运动不能再搞下去了。

试想,章士钊曾任段祺瑞政府的司法总长、教育总长,国民政府的参政员,还曾被鲁迅痛骂为“落水狗”,如此经历任何一项,在造反派“横扫一切”的恐怖中,将其“打翻在地,再踏上一只脚”,都万分“有理”。所以,这样的情形下,章士钊的所言所为,可谓之大义大勇。

据相关史料及其女章含之的回忆文章记载:文革初期,章士钊见社会上掀起了一场反击“二月逆流”的浪潮,并公然提出“打倒刘少奇”时,便深感不安和愤怒,并直言表示:“这个运动再搞下去,国家要完了。不能打倒刘少奇,这些家伙(“四人帮”一伙等人)要把中国毁掉。”

1976年3月,章士钊同时给毛泽东和刘少奇写信希望国家大局稳定。在给刘少奇的信中,他写道:“须知人非圣贤,孰不有过,过而能改,善莫大焉”。毛泽东收到章士钊的信后,很快便给予了回复,复信很短:

“惠书敬悉。为大局计,彼此心同。个别人情况复杂,一时尚难肯定,尊计似宜缓行。敬问安吉。”

其实在此前,章士钊已经给毛泽东写过一封信,表达了他对文革的不满。

1966年8月19日夜,二三十名红卫兵冲进章士钊家,历数其“罪状”,两个多小时的批斗结束后,章士钊对其女章含之说:“拿纸笔来。”于是,毛泽东收到了章士钊第一封质疑文革的信,不过毛泽东对其未加责怪。信送出的第二天,总理办公室回电章士钊,告知主席已将他的信转批给总理落实。9月1日,他收到毛泽东的亲笔复信:

“来信收到,甚为系念。已请总理予以布置,勿念为盼!”

值得一提的是,周恩来凭借毛泽东对章士钊来信的批件,拟出了一份“宜加保护”的民主人士名单,一大批民主人士因此而免于文革劫难。

(作者:汪 静)

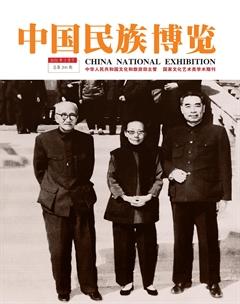

朱启钤:关于天安门广场周边建筑的建议

朱启钤(1872~1964) 中央文史研究馆馆员。建国前,曾为北洋政府官员。朱启钤年长周恩来近26岁,他们二人在不同的时代都担任过政府总理,周恩来尊重朱启钤,朱启钤敬佩周恩来,留下许多佳话。本篇为朱启钤之子朱海北先生回忆新中国成立后的轶事。

先父朱启钤,晚清时曾任京师外城巡警厅厅丞、京师大学堂译学馆监督、津浦铁路局北段督办。北洋政府时代,曾任交通部总长、内务部总长、代理国务总理、1919年南北议和北方总代表。以后,在津沪一带经营实业,经办中兴煤矿公司(今山东枣庄煤矿)、中兴轮船公司等企业,并在北京组织中国营造学社,从事古建筑的研究。

上海解放后,周总理派章文晋同志(先父的外孙)到上海将先父接到北京。同行的有我的侄子朱文楷。此后先父即定居在东四八条住宅中,一直到1964年去世。先父回京后,对人民政府的各项措施颇有好感。他将珍藏的岐阳王世家文物共56件捐献给政府(明歧阳王李文忠是明太祖朱元璋的外甥,明初封为岐阳王)。这批文物中,吴国公(即朱元璋)墨、《张三丰画像》、明太祖御帕及纪恩册、《平番得胜图》等极为珍贵。其中仅《张三丰画像》一件,解放前美国人福开森就准备出三万美元购买,但先父出于爱国心,并未卖给他。政府为了表彰先父此举,除文化部予以嘉奖外,并曾将这批文物在故宫太和殿公开展出。

周总理对先父关怀备至,先父来北京后,就被聘为中央文史研究馆馆员;因先父对古建筑研究有素,又让他兼任古代修整所的顾问;并先后安排他为市政协委员和全国政协委员。

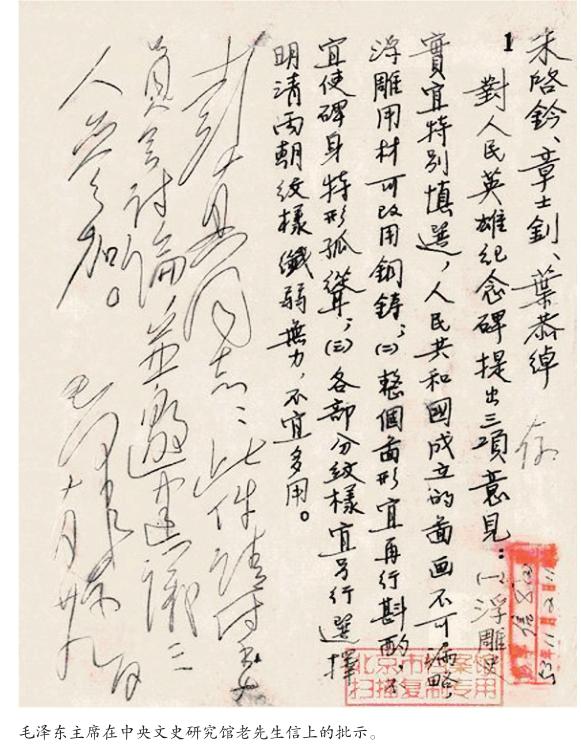

上世纪50年代初期,人民政府决定扩建天安门广场,修建人民英雄纪念碑。周总理指示有关部门征求先父的意见。当时北京市人民政府的秘书长薛子正派人将先父接去,参加市政府在旧司法部街老司法部内召开的座谈会。在座的还有雕塑家刘开渠等人。会上,先父发表了以下几点意见:

(一)天安门广场的周围,不要修建高于天安门城楼的建筑。

(二)扩建广场,移动华表时,要注意保护。特别是西边的那座华表,庚子时被打坏过,底座有钢箍,移动时要注意。

(三)广场上东西两面的“三座门”,尽量不拆。

(四)东西“三座门”之间南面的花墙是当初(约民国2年)为了与东交民巷外国的练兵场隔绝,经我手,在改建新华门的同时修建的,并非古迹,可以拆除。

这些建议,有关部门大体上采纳了。东西“三座门”开始并没有拆除,后来因为有碍交通,才不得不把它移走。

(作者:朱海北)

陈半丁:敢讲真话 有话直说

解放后,陈半丁受到了党和国家的重视,但他没有把个人的意见埋在心里。1957年“反右”斗争中他被保护过关,并不因此改变自己为人为艺的一贯主张,他说“反右”斗争是“无事生非”,“欲加之罪,何患无辞”,“真是冤枉人”;还说,“我的右派帽子随时放在身边,戴上也不怕”,表现出一个正直的艺术家不向强势低头的大无畏的气概。针对历次运动中扣帽子、抓辫子、打棍子的做法,他指出,“人民有了过去的经验不敢说话了”。1958年后,他针对“大跃进”等“左”的错误说道:“这几年事情办糟了的原因就在‘牛、‘马二字上,一是吹牛,二是拍马,现在没有逆耳之言,办事怎能不糟呢?”“不能全听吹捧—大跃进全是假的,不可靠!”

陈半丁信奉“民为邦本”的古训。他认为,治理国家不能只注意盖大楼,装点门面,而“要持民心”,要“管人民生活的好坏”。陈半丁在那个特定的年代,敢于发出这种不同的声音,其勇气令那些苟活者汗颜。陈半丁以其八十余年的人生阅历为基,能够洞悉世间是非曲直,但他毕竟只是一个艺术家,政治舞台上的风风雨雨他永远也弄不明白。解放初,一些美术界的领导对国画采取了压制政策,许多原在艺专任教的画家不再被聘用,有些留下的画家也改行做了其他工作,对中国画的发展产生了不利的影响。陈半丁对这种现象进行了坚决的斗争。1956年在第二届全国政协会上他说:“本人做的事情,一直到今天焦头烂额,一点没有起色。不客气地说,现在才下手,已嫌迟了些。”并在会上与叶恭绰一起提出“继承传统,大胆创新,成立中国画院”的建议,受到党和国家的重视。1957年,北京中国画院成立,终于使那些被排斥在美术院校之外的众多优秀画家有所归依,其功不可没。

60年代在北京市政协的一次会上又说:“解放前有人想把国画界一棍子打死,解放后国画是枯木逢春,但是现在很乱。”他针对美术家协会个别人对众多北方画家的偏见批评道:“美协对国画界有门户之见,认为南方的画家画得好,外面的画家画得新,这叫人不能服。他们多半是研究西画、雕塑、木刻的,对于国画不是真懂。他们一定要装懂,外行一定充内行,不能领导一定要领导,怎么能领导好呢?”这就是陈半丁,一个率真而又有所主张的艺术老人。他的批评未必完全正确,但并不是空穴来风。

齐白石去世后,京城国画界论资历和影响就要数陈半丁了,但陈半丁对同道朋友总是有求必应,尽力满足。不过也有例外,据半丁后人说,康生曾几次流露出对半丁作品的喜爱,意在索画,但陈半丁因讨厌这类政客,始终未予理睬,由此也得罪了康生。一次,在一个画家的展览上,因对一幅作品的评价与康生发生分歧,陈半丁毫不客气地说:“你是搞政治的,你不懂画!”独持己见,不向权贵摧眉折腰,可歌可泣。

(作者:朱京生)