尚意:苏轼书法的境界

葛承雍

苏轼是文人画的首创者,也是书法“尚意”的倡导者。他作为诗、文、书、画无所不能的人物,对后世产生了深远的影响。

苏轼多方面的文艺成就在整个中国文化史上都是佼佼者,宋诗与唐诗泾渭分流的两峰对峙在他手中得以完成;浅斟低唱的词作在他手中汇入了关西大汉的慷慨浩歌;具有民族特色的绘画在他手里开辟了文人画之先河;在盛极一时的颜字影响下,他的书法却衍为旁枝而横生新态。其实,苏轼成为文人士大夫喜爱的对象,不仅是由于他的文艺成就和聪明智慧,也是由于他富有进取的儒家精神和处忧旷达的生活态度。

积极进取和处忧旷达的双重心理在苏轼身上交织着。也许正是一种无法解脱而又要求解脱的矛盾心理,使他在“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”那样有气魄的词里,还是发出“人间如梦,一樽还酹江月”的叹息,更不要说他《赤壁赋》中“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟,哀吾生之须臾,羡长江之无穷”那种怀疑、哀伤的感慨了。那么,如何在这纷纷扰扰的世界里生活呢?在苏轼看来只有在缥缈禅意和仙幻道宗中寻得一些安慰。于是他崇奉儒家而出入佛老,纵谈世事而颇作玄思,饱经磨难却始终能旷达开朗,在美学上追求一种质朴无华、平淡自然的情趣韵味,反对矫揉造作和装饰雕琢,主张不必泥古,提倡适意,并把这一切提到某种哲理的高度。这种思想通过书法表达出来,就是“尚意”了。

书法尚意首先要求哲理的表现。在以苏轼、苏辙兄弟为首的“蜀学”思想中,“道”是最高的范畴,苏轼有时又借用汉代和晋代的玄学和术语,将“道”称为“道之大全”。他说:“夫道之大全也,未始有名,而《易》实开之,赋之以名,以名为不足,而取诸物以寓其意。”这里的“意”是“道”之“意”。书法的首要任务就是寓“道”之“意”,表现或宣传某种哲理。

作为具有哲学头脑的“得道”书法家,虽不能像运用诗词文章那样直接解说道、意,但书法以一点一画形万物、寓千意,富于朦胧美的特点,最适于体现道之“恍惚”。在宋代理学家看来,“道”是一个不可分割的整体,借万物以寓其意,无论在多么微小的事物中,它的完整性都不会受到破坏。就此而言,书法更适于传“道”之意,因为书法作品不仅一篇一章或一幅自成整體,甚至一字一句、一笔一画都可视为一个完整的造型单元,都具有相对独立的美学价值。

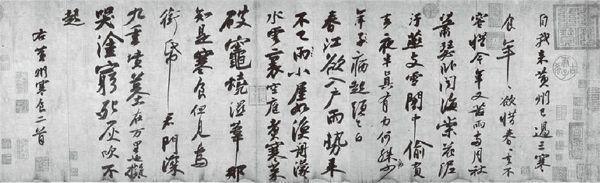

书法尚意的第二层含义是要能够表现出渊博的学识。苏轼指出:“作字之法,识浅、见狭、学不足,三者终不能尽妙。”就是说作书者必须是一个饱学之士。这与晋唐两代书法大家截然不同,从晋代的钟繇到王羲之父子,从唐代的欧、虞、褚、孙到颜、柳、旭、素诸家,都不是既精哲理,又擅长诗文,更不用说绘画了。而宋代书法家们由于科举不强调出身门第,且以诗文取士,这就为造就学识渊博、艺术修养全面的士大夫提供了客观条件。不仅开创了诗、书、画相结合的艺术新形式,还大大丰富了书法艺术本身的内涵美。特别是宋代书法家均是诗文高手,其传世墨迹中的大部分精品都是自撰自书的佳作,如苏轼《黄州寒食诗帖》,将才情勃茂的诗文与瑰丽清新的书艺自然地融为一体,增加了书法作品感人的艺术力量。

苏轼作《黄州寒食帖》

书法尚意的第三层含义是强调人品性情。重视书品与人品的关系是中国书法的传统思想,苏轼认为“古之论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也”。在另一处他说得更为透彻:“人貌有好丑,而君子小人之态,不可掩也;言有辩讷,而君子小人之气,不可欺也;书有工拙,而君子小人之心,不可乱也。”既要求论书兼论人品修养,又要求力戒俗气,不为俗人;要用文人士大夫雅正、雅淡的处世态度去追求高尚的审美趣味。

书法尚意的第四层含义是注意表现个人意趣。苏轼说:“凡物之可喜,足以悦人而不足以移入者,莫若书与画。”他提出寓意于物而不留意于物、游于物之内而不游物之外的非功利思想,认为书法“妙在笔画之外”,是寄托感情、乐心悦人的方式,必须认真探索创作手法,写出独特的作品来寄托自己的意趣。如一味因袭,食古不化,势必千人_面,绝无个性可言。苏轼标榜“自出新意,不践古人”,但也不是全不要法,而是将法摆在次要位置上,为的是突出个人风格,充分表现书家的思想感情和审美标准,以激起观赏者的强烈共鸣,最终使宋书尚意获得长足发展。

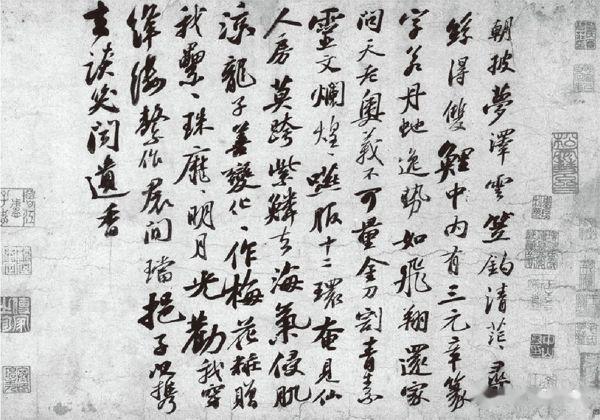

苏轼作《李白仙诗卷》

毫无疑问,这几层尚意的含义与苏轼对审美理想的追求不无关系。青年时代的苏轼就流露出一种自然、真率的人生态度,要求摆脱世俗的羁绊。随着社会阅历的丰富和认识能力的提高,他逐渐懂得要想完全摆脱尘世束缚、追求完全自由是不可能的,唯一可行的就是“适性”,不违忤主观意愿。

我们现在所见到的苏轼书法作品,大都是他中年以后所书,代表作有《天际乌云帖》《人来得书帖》《新岁展庆帖》《黄州寒食诗帖》《李白仙诗卷》《赤壁赋》《祭黄几道文》等。苏轼的书法结字变化极其丰富,甚得上下左右互相呼应之妙,在方整中有流动的气势;而且字形内中结密,不拘偏锋、正锋,或端庄,或流丽,看去平平正正,实则挥洒自如,用墨较浓而灵活不滞,楷体中稍见行意,这正是他有意追求“笔圆而韵胜”的结果。

一般认为,苏轼早年取法二王,兼学徐浩,故其书姿媚;中年之后专学颜真卿、杨凝式,出新意于法度之中;晚年则喜学李邕行书,又转秀伟健劲。其实,苏轼是按自己的笔法去综合诸家,出入于二王畛域而不见其辙迹,周旋于颜李之间而显飞扬潇洒,使得肉丰骨重,态浓意淡,藏巧于拙,妍美俊逸。

也有学者指出,苏轼对无所欲求、无所矫饰的“萧散简远”“闲暇超然”的风格是极为推崇的,认为这是书法的最高境界。其实,与其说苏轼书法体现的是“萧散简远”的意境,毋宁说他在书法创作中更多的是含蓄而深沉地表现了个人的际遇,表达了独特的人生态度,这就是“旷达”。

虽然他在屡次被贬之后说过自己的书作是“愤懑而作”,但实际不过是低沉的抗争,是“士人历官一任,得外无官谤,中无所愧于心,释肩而去,如大热远行,虽未到家,得清凉馆舍,一解衣漱濯,已足乐矣!况于致仕而归,脱冠佩,访林泉,顾平生一无可恨者,其乐岂可胜言哉!”从激烈的政治斗争漩涡中退避、脱身出来,既寻求山水快乐,又消忧于书法,其适意程度无异于超然世外,又将陶渊明塑造成超脱出世的形象,仿佛从来与政治没有关系一样。正像苏轼中年因“乌台诗案”而遭沉重打击以后,固然“不改其度”而时出悲愤之言,但更多的时候却是自我解脱,这不仅是一种生活的“高致”,更是审美理想的明显转变,是从雅正向旷达的转变。

在把握了苏轼的这些思想以后,对他的书法艺术风格,我们就会有进一步的理解。不管是明晰易辨、活泼生气的行书,还是生机灵趣又精神抖擞的草书,其风格都是时时显出一种随遇而安的乐观情绪和旷达心态。