自由:主体性超越〔*〕

——儒家自由的超越论省思

郭 萍

(山东大学 儒家文明省部共建协同创新中心, 山东 济南 250100)

自由问题不只是政治哲学问题,而是与哲学、宗教的根本问题——超越(transcendence)问题相契合。在儒家,从轴心时期“君子不器”“尽心、知性、知天”到理学时期“希贤、希圣、希天”,再到现代新儒学之“自由无限心”,无不体现出儒家主体观念的自由本质和超越论的意涵。而笔者强调自由与主体的存在相同一,〔1〕这在超越论的意义上,也意味着自由即主体性超越。

一、自由即主体性超越的涵义

“超越”(transcendence)一词,在哲学与宗教中的涵义不尽相同:在宗教神学的意义上,是指与“凡俗”相对的“超验”“超越”,在哲学的意义上,是指与“经验”相对的“先验”或“超验”。然而,种种涵义最初皆由动词“to transcend”引申而来,而“transcend”一词源自拉丁文“trans”(超越)和“scandere”(攀登,上升),因此其基本语义为:“超出/越过……的范围/界限”。这一语义本身明显传达出一种摆脱束缚、不受限制、自作主宰等“由己”的意味,而“由己”正是自由(liberty)一词的基本语义。就此而言,“自由”与“超越”相契合具有基本的语义基础。

当然,自由之所以是一种主体性超越,根本还是由人作为主体性存在者的本性使然,也就是由人不同于物,不安于自身现成的规定性使然。因为,在生活中,人总是不同程度地存在着“实然”与“应然”,“已然”与“未然”,“既是”与“能是”之间的紧张,因而总会产生要突破“实然”“已然”“既是”,趋向“应然”“未然”“能是”的意识倾向和行为活动。这种不断超出与超越的自觉、自主的活动过程,使人自身的规定性得以改变,也使此前的紧张得到缓解,就此也就赢获了新的自由。可以说,自由作为主体性超越,实质指示着主体自身的更新(self-renewal)本性,也即所谓“君子不器”(《论语·为政》),其根本是一个存在论的问题,而不是康德或胡塞尔的“超越”所关注的那个如何把握主客体及其关系的认识论问题。 由于“从所指上说,Transzendenz(德语‘超越’——引者注)就是一个‘越过’的行动,它包括越过来所到达的东西(Transzendente)和正在实行逾越活动的东西(Transzendierende)”。〔2〕那么,我们可以根据这两个基本要素,从超越活动的实体(substance)与实质(essence)两个相互涵摄的层面来理解“自由即主体性超越”这个命题的基本涵义:

(一)自由:“主体”性的超越

就超越活动的实体要素而言,自由是一种主体的、存在者的活动,而非“前主体”“前存在者”的活动。其必不可少的实体要素就是超越者,这包括现实进行超越活动的实体,即作为行动主体(the acting subject)的现实超越者(the actual transcender),以及超越活动所最终指向的东西,即作为最高价值主体(the supreme value subject)的神圣超越者(the sacred transcendent)。

现实超越者是一个意识上的自觉者,行动上的自主者,而且由于超越活动是现实的起于个人的自觉意识,因此超越者总是一个个的个人(person)/自我(ego),尽管超越活动的形式规模,或价值目标未必是个人的。例如,孔子说“我欲仁”“为仁由己”,虽然其所谓的“仁”本身的价值指向不是个体性的,“为仁”的活动也不限于孔子一人,但是“为仁”的发生总是起于“我”的“欲仁”意识和“由己”的“为仁”行动,这里的“我”和“己”就是作为行为主体的现实超越者。

与此不同,神圣超越者是一个价值主体,而且不是一个个别性、相对性的价值主体,而是一个普遍抽象的、绝对性的价值主体。这在宗教神学中被表达为“上帝”“真主”“天命”等至上神,在哲学中被表达为“理念”“先验理性”“绝对精神”“天道”“天理”“心性”“良知”等形而上者,因此,它根本指涉着某种终极存在(Ultimate Being)。从观念奠基的意义上讲,这种终极存在作为“终极因”(Ultimate Cause),在时空上、逻辑上都是一种“绝对的在先”(Absolute Prior),是现实的一切存在者及其活动的最终根据、本质。〔3〕虽然神圣超越者代表着一个非经验的超绝实体,但却是经验的超越活动必不可少的基本要素,它以不可僭越的神圣性引导、规训着现实超越者的意识倾向和行为活动。在这个意义上,神圣超越者也就是指引现实超越活动不断趋近的超越目标。

不过,作为价值主体,超越目标必然有其实质的价值内容,否则不具有现实的指引意义,同样,作为行动主体,现实超越者也必然有某种价值属性,否则根本不会产生超越的意识,其一切行动也都不能称为超越活动。这就进一步涉及到超越活动的实质内容。

(二)自由:“主体性”的超越

自由作为一种超越活动的实质内容是“主体性”的更新。所谓“主体性”是主体之为主体的本质规定性,表明主体之为主体的根据,也是个人所承载的社会主体价值的确证。由此而言,“主体性”超越,就是指个人自觉突破自身旧的本质规定性,同时确立新的本质规定性。所谓“旧主体性”是超越者要从中超脱出去的对象,要突破的内容;所谓“新主体性”则是超越者超出之后,随即越入其中的内容,是赢获的新内容。在这方面,历代儒家都有所表达,如汤之《盘铭》曰:“‘苟日新,又日新,日日新’”(《礼记·大学》),孔子言“君子不器”(《论语·为政》),王夫之曰:“夫性者,生理也,日生则日成也”(《尚书引义·太甲二》),梁启超说:“不惜以今日之我,难昔日之我”〔4〕等等,这种“主体性”的更新也正是儒家自由的根本意旨所在。

根据哲学的主体观念有“形而下者”与“形而上者”的层级区别,“主体性”可以相应地划分为形下的相对主体性与形上的绝对主体性。其中,相对主体性是主体价值在现实生活中的具体呈现,其最终落实到现实超越者个人身上,因此,现实超越者作为主体价值的现实承载者和具体实现者,所承载的是相对主体性。尽管“主体性”总要通过现实超越者个人而实现,但由于“主体性”所确证的社会主体价值并不一定是个体的(individual),因此,现实超越活动最终实现的并不一定是个体自由,而总是根本指向社会主体价值的实现,也就是当时社会主体的自由。作为相对主体性之根本依据的绝对主体性则是“主体性”最根本内容的凝练,也就是以某种抽象的绝对主体概念表达的上帝、天道等等神圣超越者。由于绝对主体性作为一切现实存在者的最终基础,是为相对主体性奠基,因此,绝对主体性作为终极超越目标,对于现实的相对主体性超越起着根本的指引作用。

总之,超越者与超越目标的实质皆为主体性的载体,也即主体价值的对象化形态。因此,超越者和超越目标总是一种主体性的存在者,而无法与“主体性”相剥离。据此而言,超越活动中,不存在无主体性的超越者,否则超越者就只是一个价值虚空的存在者,而这就根本不会产生主体性超越的自觉;同时也不存在无主体性的超越目标,否则只能是趋向虚无的超越。进而,由于相对主体性与绝对主体性划分,“主体性超越”区分为相对主体性超越和绝对主体性超越。这两个层面的超越密切相关,但具体的超越意涵不尽相同,前者以自由在经验生活中的充分实现为主要内容,实质关乎自由程度的提升;后者则是现实自由在本体观念层面的确证,并实际指涉着自由的历史型变。

二、相对主体性超越:自由程度的提升

自由在经验生活中的展开,根本是相对主体性超越的过程。如前所说,代表着绝对主体性的神圣超越者,是相对主体性的根本依据和“终极因”,因此,现实超越者作为相对主体性的承载者和实现者,唯有以神圣超越者为终极超越目标,在其指引下方能展开现实的超越活动,也即通过不断地突破、提升相对主体性,来契合神圣超越者所体现的绝对主体性。

与传统西方以救赎为目的的宗教性超越不同,传统儒家是“通过道德修养以达到超凡入圣的超越境界”,〔5〕其体现为以德性充养、成圣成贤为目的的人文性超越。儒家对道德的追求滥觞于周公“皇天无亲,惟德是辅”的思想,这又与思孟学派开启的由心性上达天道的“内在超越”路向(第四节详述)结合起来,共同奠定了传统儒家超越论的基本特质,而宋明儒学建构道德本体与修身工夫的双向理论系统,则可以代表传统儒家超越论的完备形态。

就其实质内容和根本旨趣看,传统儒家全然是将现实超越活动集中于自身道德的充实,其旨趣就在于成就圣贤的理想人格,也就是成就一种能够全幅、圆融地展现社会主体价值的人格。如北宋道学家自言:

圣希天,贤希圣,士希贤。伊尹、颜渊,大贤也。伊尹耻其君不为尧、舜,一夫不得其所,若挞于市;颜渊不迁怒,不贰过,三月不违仁。志伊尹之所志,学颜子之所学,过则圣,及则贤,不及则亦不失于令名。(《通书·志学》)

因此,宋明儒家皆追求终生不辍的道德践履,在此过程中,其自身因“士”“贤”“圣”的层层提升而获得“孔颜之乐”“鸢飞鱼跃”的精神体验,从而希望达到超凡入圣的“境界”。当然,这种个人“境界”并不能与现代性的个体自由等量齐观。如前所说,个人是社会主体价值的实际载体,传统社会的非个体性主体价值就决定了不论个人承载的旧主体性,还是赢获的新主体性,都是非个体性的。也就是说,传统儒家追求自身道德升越的过程,是实现秉持道统,忠君爱民的臣民人格的过程,其实质是不断地充实传统社会的主体价值的过程,由此使传统社会的主体赢获越来越多的自由。

事实上,个人道德的超越也并不是仅仅为了充实社会主体的道德诉求,而是以此来辐射、涵盖全部社会生活,通过个人道德超越活动来实现社会主体的全部价值诉求。这就在很大程度上,使道德的主体性超越成为传统儒家相对主体性超越最主要、甚至全部的内容,以至于“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本”(《大学》)。

然而,相对主体性超越作为一种现实活动,终究离不开必要的物质基础。我们知道,冯友兰的“四境界说”依次是自然境界、功利境界、道德境界、天地境界,〔6〕这一方面表明儒家以道德的、精神的主体性超越作为现实超越活动的目的价值所在,但另一方面也表明,道德的、精神的主体性超越尚需以自然的物质诉求、世俗的功利诉求的充实提升为前提。而美国社会心理学家、人格理论家马斯洛的“需求层次论”(Demand Level Theory)指出,生理需要(Physiological needs)、安全需要(Safety needs)是最底层,也是最基本的人生需求。这都是从现实生活层面表明,除了道德的主体性超越,物质的、功利的超越也是相对主体性超越的重要内容,而且是更为基础性的超越内容,其本身就表达着一种更为基本的自由。

上述的传统儒家超越论却恰恰遮蔽、或遗失了这一部分。不过,原始儒家反倒对此早有重视,《论语·子路》记载:

子适卫,冉有仆。子曰:庶矣哉!冉有曰:即庶矣,又何加焉?曰:富之。曰:既富矣,又何加焉?曰:教之。

孔子强调,先“富之”而后能“教之”,就在于其深知“君子喻于义,小人喻于利”(《论语·里仁》)这一生活实情,因此,个人要实现从“小人”到“君子”的超越,必然首先要获得经济、政治等现实利益的充实。对此须知,“先富后教”与儒家“重义轻利”的价值趋向并不矛盾。后者是对“义”“利”的价值权重的衡量,即确立“义”是更具根本价值的超越内容,而前者则是说明“义”“利”作为超越内容的先后次第,即“利”的充实是实现“义”的现实前提,此如管子所言“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”(《管子·牧民》),而并不存在理学家所担心的“计利则害义”〔7〕的问题。

当然,“利”的充实并不必然产生“义”的自觉,现实中“为富不仁”者屡见不鲜。然而,现实超越者如不具备以充实的“利”作为基础,那就绝难成为自觉行“义”的道德超越者。至于“杀身成仁”(《论语·卫灵公》),“舍生取义”(《孟子·告子上》)等少数志士在极端情况下的壮举,并不能作为相对主体性超越的普适原则。因此,孟子说“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。无恒产而有恒心者惟士惟能”(《孟子·梁惠王上》)。

由此就明确,孟子之所以强调“王何必曰利”(《孟子·梁惠王上》),乃在于王侯早已享有了充足的物质财富和政治权益,其有待超越和提升的内容恰恰就在道德精神方面,这是因为王侯与民争利势必导致国家衰败,而以仁义成就王道,反而能带来更多的“利”。而宋明儒家之所以关注“涵养居敬”“格物穷理”“致良知”“慎独”等修身方法,之所以强调践行“格致正诚、修齐治平”的“大人之学”,也正是因其本身就是“士”。“士”不仅在精神上志存高远,而且在物质上也相当程度地超越了“庶民”。但是,据此而忽视“富之”,否弃“利”,则不仅使道德的主体性超越成为“空中花园”,而且会导致泛道德主义的吃人礼教。就此而言,泰州学派王艮提出“明哲保身”即是“良知良能”,〔8〕李贽疾呼个人权益的正当合理性,可以说是对传统道德超越论的纠偏。

进一步讲,孔孟强调“富之”“恒产”绝不是指一时个别的举措,而是指长久稳定性的保障现实经济、政治诉求的充实,孟子提出的“仁政”正与此匹配,这背后实质是社会制度建构的问题。因此孟子指出“王道之始”在于“养生丧死无憾”(《孟子·梁惠王上》),也就是说,“王道之成”必然要建立在人们现实的经济、政治诉求得到保障的基础上。事实上,即便是道德的主体性超越,也并非仅仅依靠个人的道德自觉就能实现,而是在很大程度上,同样需要制度规范的约束。据此而言,孔孟由“先富后教”“有恒产而有恒心”根本揭示的是,唯有建构一套公正适宜的社会制度规范,才能实现物质生活层面的超越,进而精神生活层面的超越才是现实可能的。更明确地说,社会制度规范的建构实质是展开相对主体性超越活动最现实的保障,因而也是相对主体性超越活动的首要内容。正因如此,自由才首先成为一个政治哲学问题。

在现代社会,经济政治权益作为现实自由的基本内容已经得到普遍认可。《世界人权宣言》规定的四项基本人权:免于匮乏的自由(freedom from want)(即每个国民有权享有安稳的物质生活,衣食无忧)、免于恐惧的自由(freedom from fear)(即每个国民的生命财产不受威胁和侵害)、言论的自由(freedom of speech)和信仰的自由(freedom to worship)。其中,前两项正是对物质诉求的维护,后两项则是对精神诉求的维护,这就基本体现了自由作为相对主体性超越的两方面内容。

当然,由于相对主体性超越皆以绝对主体性为超越目标,因此,相对主体性超越实质是一个通过相对主体性的提升而趋近超越目标的过程,而超越目标本身作为至上的、不可超越的神圣超越者,则是相对主体性超越的大限。这也就表明现实超越者由此获得新主体性仍然是一种相对主体性,由此所实现的自由也就是一种相对自由。但是,相对主体性超越通过赢获新的相对主体性,而使社会主体价值不断得到充实,从而也就使社会主体的自由程度不断得到提升,这实质是现实自由度的问题。

传统儒家超越论,也包括其他一切传统超越论(不论康德,还是胡塞尔),皆在先验哲学的视域下,认为超越目标所承载的绝对主体性是不证自明的“原初所与”,〔9〕因此,超越目标不仅绝对至上,而且恒久不变,如传统儒家所谓“天不变,道亦不变”,〔10〕“且如万一山河大地都陷了,毕竟理却只在这里。”〔11〕然而,这意味着绝对主体性本身并不具有超越性,由此也就将超越活动封闭在某种既定超越目标之内,成为一种仅限于相对主体性层面的活动,而这在当代哲学视域下,并不是一种透彻的思考。

三、绝对主体性超越:自由形态之更新

当代哲学通过对先验主体性哲学的解构,颠覆了传统的超越论。尤其是海德格尔通过对康德哲学的批判,指出了一切先验主体性哲学的症结,即“没有先行对主体之主体性进行存在论分析”,〔12〕并且以“前主体性”(pre-subjectivity)的“此在”(Dasein)之“生存论”分析做出了解答。基于此,他否定了一切主体性超越,转而提出了作为此在之生存的超越。

这其中,他深刻地揭示出一切主体及主体性观念,不论相对主体,还是绝对主体,都不是“原初所与”的存在者,而是基于前主体性的,前价值的生存超越才得以可能。也就是说,

只有揭示了超越,我们才有可能去规定何谓“主体”、何谓“主观的”。〔13〕

人只有作为这种自由的所有物才绽出地生存出来。〔14〕

可以说,当他提出“只有揭示了超越,我们才有可能去规定何谓‘主体’、何谓‘主观的’”,其中已经蕴涵着“主体何以可能”“主体性超越何以可能”的回答:要展开主体性超越,就必须先揭示前主体性的超越,即便是绝对主体性超越亦如此。这就根本突破了传统超越论的封闭性,将超越指向了作为超越目标本身的绝对主体性。

不过,海德格尔并无意展开绝对主体性超越,而是对一切主体性超越作了彻底否定,只将此在之生存视为真正的超越/自由。他说:

人并不把自由“占有”为特性,情形恰恰相反:是自由,即绽出的、解蔽着的此之在占有人,如此源始地占有人,以至于惟有自由才允诺给人类那种与作为存在者的存在者整体的关联,而这种关联才首先创建并标志着一切历史。〔15〕

向世界的超逾乃是自由本身。因此,超越并非冲向作为诸如一个自在地现成的价值和目标之类的东西的缘故,倒不如说,自由——而且作为自由——把自身呈递给这种缘故。〔16〕

这里作为现实超越者的“此在”,因其“存在者”的身份而使生存超越仍然是一种存在者的活动,但同时“此在”又是一个特殊的存在者,即不具有任何本质规定性,不仅没有旧的主体性,而且也拒绝一切新的主体性。这就将“主体性”与现实超越者剥离开来,即现实超越者不再是主体价值的承载者和实现者。同时,此在之生存根本是以摆脱一切主体性的价值目标,是以投入没有任何价值规定性的存在本身为目的,因此,生存超越是一种“非主体性”的,而且是旨在“去主体性”的超越,其中没有任何价值性的超越目标,这又将“主体性”与超越目标剥离开来。如此一来,超越者和超越目标的价值性皆被置空,此在之生存实际成为一种无意义的超越,无价值的自由。

这被萨特存在主义的绝对自由观凸显出来(尽管并非海德格尔所愿)。他在“存在先于其本质”的命题下,否定了人的一切本质规定性,然而,由此获得的绝对自由却只是一种价值真空状态下恶心、焦躁的生存情绪,以至于他自己也承认“自由的活动只不过是一种没有着落”,〔17〕这种虚无主义的倾向已经背离、并终结了自由。

因此,笔者认为,批判传统超越论并不是为了彻底否定主体性超越,而是为了突破传统超越论之局限,在更开放的意义上展开主体性超越。在这方面,“生活儒学”通过对海德格尔的批判提供了进一步的启示。此理论指出,比此在之生存更为本源的生活本身,是一切主体性的大本大源,因此,绝对主体性是由“生—活”“存—在”本身所造就,并且随生活流转而变易;进而强调,生活本身是前价值的,只有通过主体性的挺立,也即“去生活”,生活才具有价值和意义,因此当代儒家的任务乃是重建儒家的主体性,而且要首先重建儒家的绝对主体性。〔18〕得益于此,笔者以“自由儒学”进一步提出了本源自由,就此我们可以对绝对主体性超越何以可能作出阐释,也即对自由问题提供一种更开阔的理解。

首先,作为超越目标的绝对主体,源自生活本身,因而终究与生活本身的具体现身样态——生活方式——相一致,其实质是人们对当下生活整体领会的对象化,它承载着当下社会主体的最高价值诉求,也即绝对主体性。因此,以超越目标为指向的相对主体性超越,不论其具体的超越活动如何丰富多样,其最终都是趋向社会主体价值的充实,这使得同一时代、同一种生活方式下的自由总会呈现出一种“家族相似性”(family resemblance)。

但是生活本身流转不已,自古至今,人类的生活方式已几经变革,那么,不同时代的人们在不同生活境遇中的领会及其价值诉求又怎会一成不变?因此,历史上每一次生活方式的根本变革都会促使新的社会主体和价值诉求应运而生,这不但是促使相对主体性随之瓦解,而且绝对主体性也随之瓦解,而新的主体价值最终被凝练为一种新的绝对主体性并确立起来,这也就是绝对主体性超越。因此,绝对主体性超越并不是指趋向更高的超越目标,而是绝对主体性的重建,是超越目标的根本变更。

对此,需要区分,人们用来表达绝对主体性的概念,不论是新创的(如二程谓“‘天理’是自家体认出来的”),还是旧有的(如西方宗教至今称其至上神为“上帝”),都可以是恒久普适的。但这些概念所承载的绝对主体性本身,也即其实质内涵,却不是恒久普适的,而总是当时社会主体价值的凝练,如西方中世纪的“上帝”与宗教改革后新教的“上帝”实际就代表着两种不同的“至善”观念;而历代儒家所谓的“天”也不尽相同,周孔之“天”深具人格神的意味,汉儒则指有机宇宙之“天”,宋儒则指心性义理之“天”。这表明历代哲学家实质已经“与时立极”地重建了绝对主体,也就是说,超越目标已经发生了时代性更新。

与相对主体性超越相比,这无疑是更根本的主体性超越,而其现实指向,并无关自由程度的问题,而是直接关涉自由的历史型变。早前西方思想家有一些论著,如梅因的《古代法》、贡斯当的《古代人的自由与现代人的自由》等,曾从社会科学层面上描述过不同时代的自由的形态和特质,但是并没有揭示出其背后的根本原因在于绝对主体性超越,因此也就没有对自由的型变做出历史哲学的梳理。

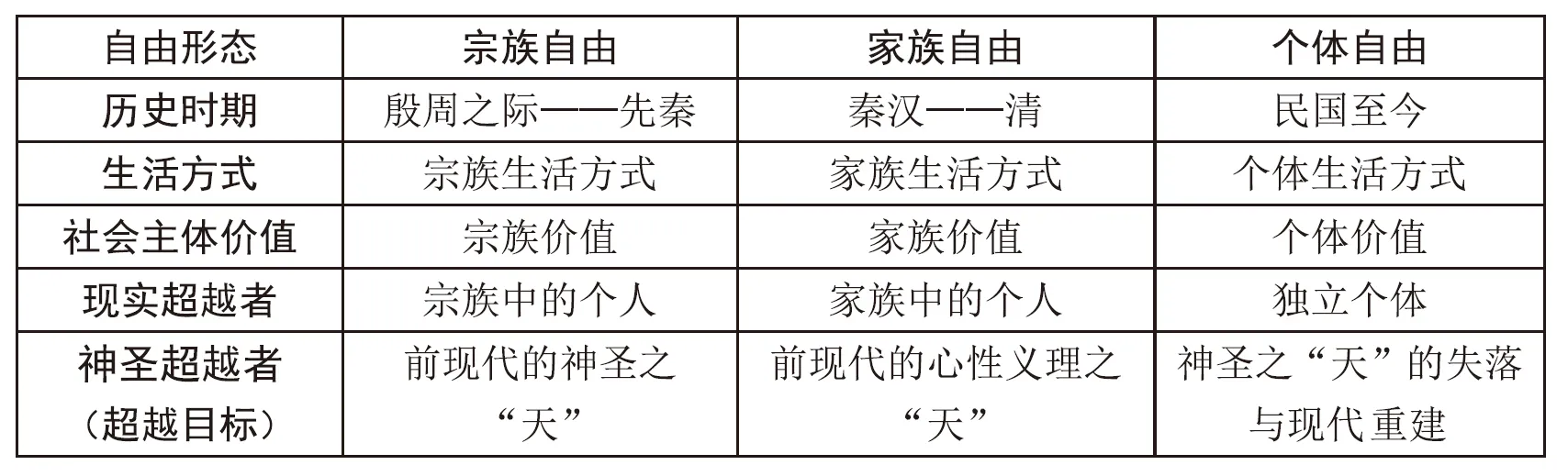

根据上述分析,我们概览中国社会生活方式的时代性变革,便知中国社会的主体经历了从前现代的宗族、家族到现代个体的时代转变,因此,中国社会的主体自由,起初就是封建王权时代的宗族自由,转而为帝制皇权时代的家族自由,再而转向国族民权时代的个体自由。从超越论的角度看,各时代的自由体现着不同的主体价值,故以不同的超越目标为指引,并通过具有不同主体价值内涵的现实超越者(个人)展开。

其中,传统社会的主体价值是宗族价值和家族价值,这种主体价值的非个体性,使现实超越者的个人与其所认同、所追求、所通过超越而不断趋近的主体价值之间存在着一种错位,即现实超越活动中的行动主体(个人)与相对主体性所体现的价值主体(宗族、家族)不一致,因此传统社会的现实超越者只是附庸在宗族或家族整体之中的个人(person),其超越活动实质结果是促进宗族价值、家族价值的实现,由此真正体现的也就是宗族自由、家族自由。与此不同,现代社会所确立的是个体的主体价值,这就使现代社会的现实超越者与其所追求和不断趋近的主体价值一致起来,个体既是现实超越活动的行为主体,也是现实的价值主体,因此,现实超越者是作为一个具有独立主体价值的个体而展开超越活动,由此最终使个体价值得到充实,故而赢获的是个体自由。

四、现代主体性超越:儒家现代自由的曲折开展

据上而言,现代自由的出现同样是源自生活本身的流变,这不仅瓦解了前现代的家族主体,同时造就了现代性的个体主体,因而,社会主体及其价值诉求随之发生了现代性转变,独立个体成为新的社会主体,个体价值的充分实现也就成为现代社会主体价值的根本体现。由是,现代社会生活的方方面面皆是以独立个体为基本单位和根本目的而展开,这就呈现为一种现代性的个体生活方式。当人们对这种新的生活方式做一种整体对象化的理解,并最终赋之以一种抽象的概念形态,也就实现了绝对主体性超越,确立了现代性的超越目标。现代自由的现实展开就是不断趋近此目标的现代相对主体性的超越活动。

这不仅是西方现代社会生活的主要内容,也是20世纪中国社会的主旋律。对此,近现代儒家为现代自由的发展作了积极探索,其中尤以现代新儒学的理论成就最高。然而,百年来儒家现代自由的曲折历程也根本暴露着现代新儒学在自由问题上的种种缺陷。

从相对主体性超越的层面看,现代新儒家已经意识到“仅仅在人自身的德与能上面获得了自由,若是在社会的地位上不能获得自由,则前者会完全落空而无真实的意义”,〔19〕并且通过深化明清以来儒家对于传统君主专制政治的批判,提出民主与科学的主张,这对传统儒家超越论有明显突破。但是,他们依然没有突出社会制度建构作为道德主体性超越的基础性地位,因而在经济政治权益尚未得到制度保障的前提下,仍刻意强调道德主体性超越的优先性,这就不免颠倒了现实自由各内容展开的先后次第。

从绝对主体性超越的层面看,现代新儒家借鉴现代西方哲学对儒家的“天”“理”“心”“性”等本体观念作了新的阐释,但“返本宋明”的情结使其阐释终未跳出“老内圣”的窠臼,而不能恰当表达现代社会的主体价值,因此并不能说,他们已确立起一个现代性的绝对主体。这实质意味着现代新儒学依然拘于传统儒家超越论,并没有实现对旧有的绝对主体性的超越,因而也就无法为相对主体性超越提供一个真正的现代性超越目标。

更进一步看,现代新儒家还因“返本宋明”的情结而继承了发轫于思孟,至宋明而完备的“内在超越”(the immanent transcendence)路向,但现代自由的种种困境已暴露出这一路向背后存在着现实超越者僭越神圣超越者,个人意欲吞噬超越目标的风险。

现代新儒家并未意识到这一点,而是以理想主义的态度,认为“内在超越”既能兼顾天道作为超越目标的神圣超越性,又能充分彰显和激发个人作为现实超越者不断超越的自觉性。如牟宗三先生说:

有“心性之学”之教,则可迎接神明于自己之生命内而引发自己生命中神明以成为润身之德,……,如是,吾人之生命可以恒常如理顺性,调适上遂,而直通于超越之神明,此为彻上彻下,既超越而又内在,一理贯之而不隔也。〔20〕

但是与思孟“尽心知天”的旨趣比较起来,现代新儒家并不满足于个人对天命的自觉应和,或是与天道的主动协调,而是越发显露出自身作为现实超越者的,与“天”比肩的强势力量(power)。

不以相好相知为满足,更进一步,不再要求向上攀援天道,反而要求把天道拉下来,收进自己的内心,使天道内在化为自己的德性,把人的地位,通通参天地而为三的过程,而与天地并列而为三位一体,换句话说,把天地的地位由上司、君王拉落而为同工、僚属。〔21〕

这里“天”非但被内置于人的心性之中,而且被拉落为人的同工、僚属,成为与人同质的存在者,因而也就不再是人所敬畏的对象,“天”的神圣性随之消解;再而,人与天地并立为三,可直接上达至天,“天”的至上性也随之消解。因此,唐君毅认为,中国人“没有超越的天的观念。因为没有超越的天的观念,所以也没有与人隔绝高高在上有绝对权力的神的观念”。〔22〕这意味着现实超越者不再需要一个外在的神圣超越者作为超越目标来指引,而是完全依靠个人自身内在的自律自省来实现,这无疑是将现实超越者的价值抬到了空前的高位,但如此一来,个人欲望吞噬超越目标也就成为“顺理成章”的事情了。那么,对于现实的相对主体性超越而言:

1.对道德主体性超越的影响

失去外在超越目标的指引,其现实普遍的状况是,社会主体价值逐渐消磨殆尽,最终导致普遍的信仰危机。一方面,现实超越者的世俗欲求,会因失去神圣超越者的震慑训诫而无限膨胀,导致恣意妄为;另一方面,现实超越者的价值理想,会因失去神圣超越者的加持鼓舞而脆弱不堪,甚至堕入虚无。这也就根本谈不上道德主体性的超越了。事实上,当前西方随着宗教式微而出现的种种社会危机,已经昭示“上帝死了”〔23〕带来的不是人的自由解放,反倒是超越的终结、“人的终结”(德里达语)。

2.对政治主体性超越的影响

如前所论,政治主体性超越背后是一整套社会制度建构的问题,而这其中最核心的内容就是对世俗权力的规训。但是,如若失去神圣超越者,世俗权力也就失去了外在的监督力量,当权者是最具力量的现实超越者,对权力的行使不再怀有神圣敬畏感,而且自命为神圣者,那么乾纲独断、“以理杀人”也就在所难免了。有史可鉴,不仅昏君暴君如此,康乾等明君亦如此。

其实,儒家转向“内在超越”本身也有现实的政治关切,最典型的体现就是宋儒为了“继天立极”而建构“道统”,并且以“圣高于王”为依据“格君之非”,试图疏离、规训、制约皇权。然而,“圣”只是由后世追认的(“子曰:若圣与仁,则吾岂敢。”《论语·述而》),而从不是现世的,现世中只有“君”“王”,而儒者作为臣属终究无法对君权进行有效制衡。就此而言,两宋以来儒家通过“内在超越”确立的“道统”不过是一种“精神胜利法”(self-spiritual victory)。这也就难以建立普遍维护超越者世俗权益的社会制度,那么,相对主体性超越的诸内容也就难以有保障地、持久稳定地展开了。

上述问题,正如汤一介先生所说,内在超越“既不利于外在世界的探讨和建立客观有效的社会制度和法律秩序,同时在探讨宇宙人生终极关切问题上也不无缺陷”。〔24〕当代儒家代表黄玉顺先生又对此作了进一步的反思,直接指出现代新儒家将“内在超越”视为中国哲学的优越性和独特性非但不成立,而且恰恰是当代儒学亟待破除的“两个教条”。〔25〕

由此可见,儒家现代自由的开展,不仅需要在相对主体性超越的层面上,矫正空泛的道德主义之弊,通过社会制度的建构确保国民个体的政治经济权益,为道德精神的提升奠定实现基础;而且需要从绝对主体性超越的意义上,重建现代自由的超越目标。此重建不仅需要突破传统超越论的先验视域,以当下生活为自由之渊源,根本确立现代社会的主体价值以确保超越目标的现代性;而且还有必要转变“内在超越”的路向,通过明确超越目标之于现实超越者的外在性和异质性,以绝对他者的身份拉开与现实超越者的距离,从而确保超越目标不可僭越的至上神圣性。

事实上,在儒家“内在超越”发轫之前,孔子仍将“天”视为一个与人异质的绝对他者,也即一个外在于人的神圣超越者,〔26〕认为“获罪于天,无所祷也”,而且尤其强调“畏天命”。对此,邢昺解释说:“‘畏天命’者,谓作善,降之百祥;作不善,降之百殃”;“天命无不报,故可畏之”。〔27〕可以看出,“天”之所以为孔子敬畏,就在于“天”无所不能而神妙莫测,具有现实超越者(人)所无法企及的大能(great power)。由此保持了“天”作为超越目标的至上神圣性。从当代哲学的本源视域看,孔子敬畏之“天”并非先验的“原初所与”,而是源于孔子在流变不测的生活中产生的对生活本身的“敬畏”(awe)。对此,我们虽不可能与孔子当时的领会一样,也不宜继续敬畏孔子那个时代的“天”,但是却免不了与孔子一样,对当下生活产生莫名的“戒慎恐惧”〔28〕,尤其在当今各种风险相互交织,不可测性、不可控性日渐增高的全球化时代将越发明显。珍视这种本真的情感体验,我们或可重铸训导儒家现代自由之路的“达摩克利斯之剑”。

综上所论,自由与哲学、宗教的一个根本问题——超越(transcendence)相契合,可以说,自由即主体性超越。其中,相对主体性超越,是以绝对主体性为终极目标的超越,其实质是自由的程度问题;绝对主体性超越则是绝对主体性的时代性转变,也即超越目标的更新,其实际指涉着自由的历史型变。因此,儒家现代自由的展开需要在现代性生活方式下重建绝对主体性,即确立现代自由的超越目标,据此展开现代相对主体性超越,从而提升现代主体的自由度。鉴于现代新儒学在超越维度上存在的风险,我们不仅要将社会制度建构确立为相对主体性超越的基础性内容,而且要重建现代性的、外在神圣性的超越目标。

注释:

〔1〕郭萍:《“自由儒学”导论——面对自由问题本身的儒家哲学建构》,《孔子研究》2018年第1期。

〔2〕王庆节:《超越、超越论与海德格尔的〈存在与时间〉》,《同济大学学报(社会科学版)》2014年第2期。

〔3〕参见黄玉顺:《儒教问题研究》,北京:人民出版社,2012年,第8页。

〔4〕梁启超:《清代学术概论》,上海:上海古籍出版社,1998年,第86页。

〔5〕汤一介:《论老庄哲学中的内在性与超越性问题》,《中国哲学史》1992年第1期。

〔6〕冯友兰:《人生的境界》,见氏著:《中国哲学小史》,北京:商务印书馆,2009年,第491-495页。

〔7〕〔宋〕朱熹:《四书章句集注·论语集注卷五》,北京:中华书局,2001年,第109页。

〔8〕〔清〕黄宗羲:《明儒学案》卷32《泰州学案一》,北京:中华书局,1985年,第710页。

〔9〕〔德〕胡塞尔语,originär gebende,the primordial given.“所与”(the given)是个在哲学上尤其要紧、但人们却探讨不多的问题。任何哲学的逻辑起点,对于这个哲学体系来说,都是一种自明的原初所与。

〔10〕〔汉〕班固:《汉书·董仲舒传》,北京:中华书局,1964年,第2519页。

〔11〕〔宋〕朱熹:《朱子语类·理气》,见朱杰人等编:《朱子全书》(第14册),上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社,2002年,第116页。

〔12〕〔德〕海德格尔:《存在与时间》,陈嘉映、王庆节译,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第28页。

〔13〕〔14〕〔15〕〔16〕〔德〕海德格尔:《路标》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2000年,第190、220、219、191页。

〔17〕〔法〕萨特:《理性的时代》,转引自王克干、樊莘森:《存在主义述评》,上海:上海人民出版社,1981年,第125页。

〔18〕参见黄玉顺:《爱与思》(增补本),成都:四川人民出版社,2017年。

〔19〕徐复观:《中国自由社会的创发》,《学术与政治之间》,北京:九州出版社,2014年,第270页。

〔20〕牟宗三:《陆王一系之心性之学(三)——刘蕺山的诚意之学》,《自由学人》(第1卷第3期),1956年10月。

〔21〕牟宗三:《中国哲学的特质》,上海:上海古籍出版社,2008年,第37-38页。

〔22〕唐君毅:《中国宗教思想之特质》,见氏著:《中西哲学思想之比较研究集》,台北:正中书局,1943年,第224页。

〔23〕〔德〕尼采:《上帝死了》,上海:三联书店,2007年。

〔24〕汤一介:《论禅宗思想中的内在性和超越性问题》,《北京社会科学》1990年第4期。

〔25〕黄玉顺:《中国哲学“内在超越”的两个教条——关于人文主义的反思》,《学术界》2020年第2期。

〔26〕赵法生教授对儒家的超越问题作了溯源式考察,特别指出“孔子的天十分近似于周公的天,尽管人格化程度有所降低,但相当程度上仍然是一个具有意志的人格神。”参见赵法生:《儒家超越思想的起源》,北京:中国社会科学出版社,2019年,第9页。

〔27〕《十三经注疏·论语注疏·季氏》,北京:中华书局,1980年影印版。

〔28〕《十三经注疏·礼记正义·中庸》,北京:中华书局,1980年影印版。