我国儿童保护的政策工具研究

——基于1980年以来政策文本的内容分析

亓 迪,曹慧萍

(河海大学 公共管理学院,南京 211100)

一、问题的提出

自1980年《中华人民共和国婚姻法》要求“禁止家庭成员间的虐待和遗弃”始(1)《中华人民共和国婚姻法》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/02/content_153084.htm。,到2020年最高人民检察院等九部委联合发布侵害未成年人案件强制报告制度,我国的儿童保护政策经历了从起步到完善的发展过程。40多年间,我国已建立起相对健全的儿童保护政策体系,从补缺向适度普惠型转变,为基层的儿童保护实践提供了有效指导。中国特色社会主义进入新时代以来,儿童保护政策进入了全面发展阶段,对儿童保护的理解不仅局限于狭义上保护儿童免遭伤害,儿童保护的内涵和外延不断扩充和丰富,更加关注儿童权利和发展,以促进儿童健康成长。

已有研究主要从横向和纵向两方面展开。横向视角主要探讨国外儿童保护政策的发展经验对我国的借鉴,通过对国外儿童保护政策的梳理分析,总结其儿童保护制度或政策的发展经验,基于政策的国际比较为我国儿童保护政策的发展提供有益借鉴。如熊跃根从政策理念的角度研究了影响西方国家儿童保护政策发展的三种取向,分别为:一是传统取向,认为父母是儿童的天然保护者;二是保护取向,认为社会应该扮演规制和干预的角色;三是自由主义取向,主张儿童应获得相对独立(2)熊跃根:《福利国家儿童保护与社会政策的经验比较分析及启示》,《江海学刊》2014年第3期。。纵向视角则主要从历史维度对我国现有的儿童保护政策进行探讨,分析政策特点及不足,并提出完善儿童保护政策的建议。研究聚焦于对儿童保护概念的争论上,从广义和狭义上对我国的儿童保护政策进行梳理和探讨。广义上,部分学者将儿童保护等同或类似于儿童福利,将儿童保护理解为改善儿童状况,促进儿童福利的所有制度安排(3)李莹、韩文瑞:《我国儿童保护制度的发展与取向:基于国际比较的视角》,《社会建设》2018年第4期。,因此在对儿童福利政策进行研究和探讨时,对儿童保护政策亦有所论及。吴鹏飞等从儿童福利权保障范围的角度梳理了《中国儿童发展纲要2011—2020》发布以来我国儿童保护政策的特点(4)吴鹏飞、刘白明:《中国儿童福利权的政策保护——以“新儿纲”为考察对象》,《前沿》2012年第7期。,乔东平等从问题视角出发分析了我国儿童保护政策的不足,认为存在儿童保护的部分重要概念界定不清、儿童福利与儿童保护关系模糊、儿童福利责任界限不明、部分制度因缺少配套条件或明确责任划分而难以落到实处等问题(5)乔东平、廉婷婷、苏林伟:《中国儿童福利政策新发展与新时代政策思考——基于2010年以来的政策文献研究》,《社会工作与管理》2019年第3期。。于建琳等则系统梳理了我国儿童福利政策的演化逻辑和发展趋向(6)于建琳、宣朝庆:《70年来儿童福利的政策演进及其路径探析》,《社会建设》2019年第5期。。狭义上,将儿童保护理解为防止儿童遭受伤害,如儿童虐待与儿童疏忽等,在此基础上通过对我国现有儿童保护政策的回溯和梳理,分析政策特点、不足,并提出儿童保护政策未来发展趋势或建议(7)陆红芬、吴佳璐:《我国农村留守儿童保护政策的演变与发展——基于对 2004 年以来相关政策的文本分析》,《青少年研究与实践》2018年第1期。(8)赵芳、徐艳枫、陈虹霖:《儿童保护政策分析及以家庭为中心的儿童保护体系建构》,《社会工作与管理》2018年第5期。。在狭义的儿童保护概念下,学者的关注点集中于儿童虐待方面。张智辉从社会组织参与儿童防虐视角分析了儿童防虐相关政策与社会工作实践之间的亲和性和契合性(9)张智辉:《受虐待儿童保护法律政策的发展特点及推进策略》,《南方论刊》2016年第5期。。黄晓燕等采用文献综述的方法,分析我国儿童虐待防治政策法规的现状及不足(10)黄晓燕、徐韬、刘文利等:《中国儿童虐待防治法律法规与政策规定现状分析》,《中国妇幼卫生杂志》2015年第3期。。林典通过政策文本分析,重点探讨了台湾在儿童虐待强制责任报告制度建设方面的经验及其启示(11)林典:《儿童虐待强制责任报告制度之研究——基于台湾地区的政策文本分析》,《当代青年研究》2018年第4期。。

通过梳理发现,已有研究较多对政策文件进行梳理和总结,对政策文本进行分析的文献较少,具有说服力的分析方法和严谨的分析框架支撑较为不足,不利于儿童保护政策研究的科学性和完整性。对现有儿童保护政策进行分析,从中窥探出政策的特点及不足,是政策变革和完善的基础。因此,本文运用内容分析法,从政策工具基本分类的维度对1980年以来我国的儿童保护政策进行梳理分析,归纳我国儿童保护政策呈现的特点、不足,为构建儿童保护政策的未来发展路径提供有益的参考和借鉴。

二、理论基础、研究方法与政策文本来源

(一)理论基础与分析框架

人权与儿童权利为儿童保护制度的完善奠定了重要的理论基础。人权是个人在社会中的权利,基于个体的社会成员资格享有或应该享有的最基本权利(12)[美]路易斯·亨金:《权利的时代》,信鹰春等译,北京:知识出版社,1997年,第2页。,是社会根据经济、文化发展水平,通过法律和道德等手段保障其成员获得正常的生存、发展权利(13)陈志尚:《关于人权的十个理论问题》(上),《马克思主义研究》1996年第3期。。人权是每一个人应该享有的基本权利,包括生存权、发展权、财产权等,其基本意涵是保护个体不受伤害,能够得到生存和发展所需的安全空间、物质及精神资源,并平等地享有生存和发展机会。

相较于人权的理论主张,儿童权利的启蒙也起源于社会对人权理念的认同,文艺复兴运动使欧洲的人权思想开始萌芽,儿童最初被看作大人的附属,没有独立的权利可言。工业革命后,西方社会贫富差距日益明显,随之而来的童工、贫穷等问题威胁儿童生命和健康,给儿童的生存和成长带来一系列挑战。为了改善这一状况,儿童保护开始成为部分中产阶级活动家的关注焦点,各国也开始关注儿童作为独立个体的权利。

持有儿童应该享有独立权利的理论观点认为,儿童是人类发展的初始阶段,具有人类生理、心理、精神和文化方面的全部或部分特征,因此自然应该享有和成年人同等的人权。沃德将儿童权利分为四种类型,其中儿童最基本的权利诉求是保证能够接受监护人的适当照料,保护其免遭伤害,包括国家为儿童提供物质资料支持,如免受贫困、充分的医疗服务及安全的环境等,以及由国家通过政策、法律等途径监督成年人的行为,保护儿童免受成人特别是父母的伤害(14)Michael S. Wald,“Children’s rights:A framework for analysis”,University of California,No.12,1979,p.20.。以人权与儿童权利理论为出发点,儿童不再是家庭或父母的附属,而是成为独立的个体存在,享有与成年人同等的生存与发展等基本权利,由于儿童自身的脆弱性,国家应该通过政策和法律法规的制定和执行来监管成年人的行为,保护儿童免遭伤害,保障儿童健康成长。

本文采用政策工具分类框架对政策文本进行分析,采用瓦当(Evert Vedung)对政策工具的分类,即按照政府权力资源强弱程度对受众群体的影响,将政策工具分为管制性、经济性和信息性三类(15)Evert Vedung,Mikael Hildén,Jukka Similä,Jukka Lepola,Per Mickwitz,Aard Mulders,Marika Palosaari and Stefan Sjblom,“Evaluation of environmental policy instruments - a case study of the Finnish pulp & paper and chemical industries”,Boreal Envir-onment Research,No.21,2002.。其中管制性政策工具是指政府通过制定规则的方式禁止儿童保护责任承担者侵害儿童权益,主要包括规则、标准、命令等条款,管制性政策工具靠政府的否定性制裁或否定性制裁的威胁来保证实施;经济性政策工具主要采取货币或实物形式给予或剥夺目标群体的资源,如通过征收或补贴财物的方式提高或降低儿童保护责任承担者侵害儿童权益或履行儿童保护责任的代价,从而影响其行为;信息性政策工具是指通过道德上的教化和劝说来影响儿童保护责任承担者的行为,主要包括知识传递、价值观宣传、理性主张的宣教、劝说等。三种政策工具类型体现的政府权威强制性由高到低,违反政策的代价也相应依次下降。

(二)研究方法与政策文本来源

从研究对象上来说,学界对儿童保护的界定分为狭义和广义两个层面。狭义上将儿童保护理解为儿童虐待与忽视,广义上将儿童保护等同或类似于儿童福利,将儿童保护理解为改善儿童状况,促进儿童福利的所有制度安排(16)李莹、韩文瑞:《我国儿童保护制度的发展与取向:基于国际比较的视角》,《社会建设》2018年第4期。。本文从狭义儿童伤害层面界定儿童保护,即国家颁布的为了保障儿童得到适当监护和照顾,使其免遭身体、情感、性等方面的虐待及忽视的儿童保护类政策。

本文研究的儿童保护政策通过中国政府网、中华人民共和国民政部网站、中华人民共和国教育部网站、国务院妇女儿童工作委员会网站及中国妇女研究网等国家相关政府网站检索并筛选获得,纳入标准是标题或正文中含有“儿童/未成年人保护”“儿童虐待/忽视/家暴/性侵害/买卖”等关键词,排除标准是答复类文本、白皮书及行业标准类文本。最终共筛选出1980—2020年间儿童保护相关政策文本,共计45个。分析方法上,采用内容分析法对儿童保护政策进行梳理分析,以每篇政策文本为一个基本记录单位,将含义相同的部分视为一个单元,利用NVIVO 11软件进行编码,编码格式为“政策编号—具体单元—具体条款”,共获得253个分析单元,包含2个一级类目和13个二级类目。

三、我国儿童保护政策的发展历程及政策工具特点

(一)我国儿童保护政策的发展历程

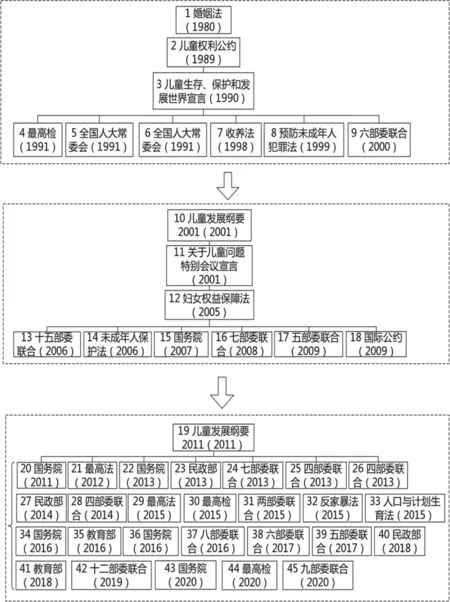

1980年以来,我国的儿童保护政策经历了从补缺型到适度普惠型的转变。党的十一届三中全会后,随着计划经济的瓦解,原处于单位制下的儿童福利政策和理念均发生了巨大变化,补缺型儿童福利开始发展,国家开始为处于弱势或受到伤害的儿童提供必要的保护措施(17)于健琳、宣朝庆:《70年来儿童福利的政策演进及其路径探析》,《社会建设》2019年第5期。。图1将1980年以来的儿童保护政策分为三个阶段。

图1 我国儿童保护政策的发展历程

第一阶段为1980—2000年的起步阶段。1980年颁布的《中华人民共和国婚姻法》首次在政策中对儿童保护相关议题进行了表达,要求“禁止家庭成员间的虐待和遗弃”,“继父母与继子女间,不得虐待或歧视。”(18)《中华人民共和国婚姻法》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/02/content_153084.htm。随后,1989和1990年,我国分别签署了《儿童权利公约》和《儿童生存、保护和发展世界宣言》,这是新中国成立以来我国首次成为儿童保护相关公约的缔约国。在《婚姻法》和国际公约的指引下,1991年最高人民检察院和全国人大常委会接连颁布了4号、5号和6号文件,分别回应拐卖和性侵害儿童问题,接着《收养法》《预防未成年人犯罪法》和最高人民法院等六部委联合颁布的9号文件在虐待、遗弃及拐卖儿童等方面持续发力,推动了我国儿童保护事业的发展。

第二阶段为2000—2009年的初步发展阶段。这一时期《中国儿童发展纲要2001—2010》的发布、修订后的《妇女权益保障法》的颁布及《关于儿童问题特别会议宣言》的签署为儿童保护事业的发展指明了方向,三者从综合面向对禁止性侵、虐待、买卖、家暴等侵害儿童权益的行为作出了要求和部署,并促成了13—18号政策文件的颁布。13号文件关注孤儿救助,重点打击遗弃和不履行监护责任的行为,而2008年前后家暴案件的曝光也推动了全国妇联等七部委联合发布的16号文件的出台,这也是我国第一部专门针对家庭暴力的政策文件。

第三阶段为2010年至今的全面发展阶段。2010年被学术界称为“中国儿童福利元年”,其标志是国务院出台了《关于加强孤儿保障工作的意见》,首次给予全国城乡孤儿普惠性津贴(19)乔东平、廉婷婷、苏林伟:《中国儿童福利政策新发展与新时代政策思考——基于2020年以来的政策文献研究》,《社会工作与管理》2019年第3期。。随后,2011年国务院发布了《中国儿童发展纲要2011—2020》,并在其中首次增加了儿童福利部分,标志着我国儿童保护由过去的“兜底”转为“普惠”,儿童保护的目标不再仅局限于保护儿童免受伤害,开始关注儿童生存和发展的质量。《纲要》为接下来十年间的儿童保护工作发展提供了指导,在此背景下,各部委纷纷出台政策,着力预防和打击各类侵犯儿童权益的行为。如20号和24号文件重点关注监护缺失的流浪儿童及弃婴,2013年一系列性侵害儿童案件的曝光促成了25号、26号文件的接连发布,时隔五年,41号文件再次关注儿童性侵问题。而监护人侵害儿童权益问题也引起关注,推动了28号、29号、31号和32号文件的出台。2015年,毕节4名留守儿童在家服农药自杀事件使留守儿童问题再次被热议,也暴露出各部委在留守儿童问题中职责分工不明的弊端,随后的34号文件首次明确了民政部为留守儿童关爱保护工作的牵头部门。随着近年来侵害儿童权益的案件不断被曝光并引起舆论广泛关注,为进一步加强儿童保护工作,2020年5月29日,最高人民检察院等九部委联合发布了45号文件,明确了侵害未成年人案件强制报告的责任主体,这也是我国首次从国家层面建立强制报告制度。

(二)儿童保护政策基本情况分析

通过梳理40年来儿童保护政策的发展情况,并围绕政策层次、类型、发布时间、背景、核心内容等进行分析,可以看出:从政策层次来看,45个政策文本中,属于省部级层次的政策最多,为24个,占比53.33%,其次是国家级政策17个,占比37.78%,再次是国际性公约和宣言等4个,仅占8.89%;从政策发布时间来看,1980—1990年间发布儿童保护相关政策最少,仅3个,而近十年为政策的集中发布时期,政府共颁布27个儿童保护相关政策;从政策关注点来看,共有17个政策综合关注各项儿童保护权益,9个政策重点关注监护缺失,6个政策关注儿童买卖,其余13个政策分别关注性侵、家暴等儿童权益。将45份政策文本按照标题类型划分,主要可分为“法律法规类”“决定类”“通知类”“意见类”“宣言/公约类”和“其他类”6种,其中意见类政策14个,占比最高达31.11%,其他类政策10个,占比22.22%,通知类9个,占比20.0%,法律类7个,占比15.56%,宣言/公约类3个,占比6.67%,决定类政策仅2个,占比4.44%。占比较大的意见、通知和法律法规类政策中,意见主要是对重要问题提出见解和解决方法,注重政策对下级部门的指导作用;通知则主要传达政策,发挥知照作用;法律法规面向所有公民,并以法律条文的形式告知人们行为的边界及越过边界可能受到的惩罚。

但在儿童权益保护问题上,意见、通知类政策未能较好发挥其指导作用,对相关问题并未给出统一、具体的处理措施和办法,如2008年全国妇联等七部委联合发布的《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》中,仅要求“各部门要加强协作、配合,建立处理家庭暴力案件的协调联动和家庭暴力的预防、干预、救助等长效机制,依法保护家庭成员特别是妇女儿童的合法权益”(20)《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》,http://www.wsic.ac.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=24&id=1593。,对于如何建立长效机制、由谁牵头等实际问题均没有表述;民政部2013年发布的《关于开展未成年人社会保护试点工作的通知》,也仅要求在试点地区“建立未成年人社区保护网络”“保护受伤害未成年人”(21)《关于开展未成年人社会保护试点工作的通知》,http://www.gov.cn/zwgk/2013-05/14/content_2401998.htm。等,关于由谁建立、如何建立、标准为何等问题也未作出回答,实施办法的不确定性无疑不利于儿童保护工作在基层的推进。法律法规类政策方面,多数法律本身并不以儿童保护为主要目的,只是在条文中对儿童保护相关权益稍有提及,针对性不足,不利于儿童权益的保障。

(三)儿童保护政策工具类型化分析

在253项编码政策中,政府共使用130项管制性工具、18项经济性工具和43项信息性工具,其余62项,无法纳入上述三种类型中。儿童保护政策虽涵盖了全部三种类型的政策工具,但在分布上具有偏重性。管制性政策工具使用较多,经济性工具使用较少。

1.管制性政策分析。管制性工具主要表现为对相关责任主体的限制和规范,就儿童保护政策而言,管制性工具又可细分为义务性、标准性及禁止性工具三类。

(1)义务类政策工具。义务类工具,主要是指通过政策的鼓励或强制,使儿童保护相关责任主体承担保护、报告及救助权益遭受侵害儿童的义务。承担报告和救助义务的,一般是学校、医院、村/居委会、妇联、公职人员、社会工作机构等有机会从生理、心理等方面发现儿童反常情况的单位及其工作人员,如2016年国务院发布的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,要求“学校、幼儿园、医疗机构、村(居)民委员会、社会工作服务机构、救助管理机构、福利机构及其工作人员,在工作中发现农村留守儿童脱离监护单独居住生活或失踪、监护人丧失监护能力或不履行监护责任、疑似遭受家庭暴力、疑似遭受意外伤害或不法侵害等情况的,应当在第一时间向公安机关报告”(22)《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-02/14/content_5041066.htm。。与义务相配套的是未完成义务的惩戒机制。其中,既有对监护人未履行监护保护义务的惩戒,也有对报告、救助责任主体未及时报告、救助造成严重后果的惩戒。对监护人的惩戒措施以批评训诫为主,严重的可至撤销监护权,对报告、救助义务承担者的惩戒措施主要有失职问责、行政处罚及刑事处罚。如《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》中规定,“对拒不履行监护责任、经反复教育不改的,由救助保护机构向人民法院提出申请撤销其监护人资格,依法另行指定监护人”(23)《关于加强和改进流浪未成年人救助保护工作的意见》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2011-08/18/content_6556.htm。,《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》中,要求“负有报告义务的单位及其工作人员未履行报告职责,造成严重后果的,由其主管行政机关或者本单位依法对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员给予相应处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。相关单位或者单位主管人员阻止工作人员报告的,予以从重处罚。”(24)《关于建立侵害未成年人案件强制报告制度的意见(试行)》,https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202005/t20200529_463482.shtml#1。惩戒机制以惩罚为震慑,促使义务责任承担者依法及时履行义务,保障儿童权利。

由于儿童属于无民事行为能力人或限制民事行为能力人,在受到侵害后缺乏自主求助的意识和能力,义务类工具的使用,使能够与儿童密切接触的个人或单位履行强制报告和救助的义务,保障儿童遭受权益侵害后能够及时被发现和救治,筑起了儿童保护的第一道防线。

(2)禁止类政策工具。禁止类政策工具,是指对侵害儿童权益行为所作出的禁止性规定。禁止类工具在儿童保护政策中被广泛运用,可分为一般性禁止和刑罚性禁止两类。其中,一般性禁止类工具,在政策文本中的表述较为简单,使用成本也较低,往往仅表达为“禁止某一伤害儿童的行为”,如《未成年人保护法》中规定“禁止对未成年人实施家庭暴力,禁止虐待、遗弃未成年人,禁止溺婴和其他残害婴儿的行为”(25)《中华人民共和国未成年人保护法》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/03/content_153285.htm。。这类政策仅仅是对侵害儿童权益行为作出初步禁止,缺乏对行为后果的追究,因此对犯罪行为的震慑不足。而刑罚性禁止工具则弥补了其不足,刑罚性禁止类工具通过对部分严重侵害儿童权益行为作出处罚,使侵害儿童权益者承担相应责任,以强制刑罚手段禁止侵害儿童权益的行为,如最高法等六部委联合发布的《关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知》中规定,“以营利为目的,出卖不满十四周岁子女,情节恶劣的,借收养名义拐卖儿童的,以及出卖捡拾的儿童的,均应以拐卖儿童罪追究刑事责任”(26)《关于打击拐卖妇女儿童犯罪有关问题的通知》,http://www.wsic.ac.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=83&id=2289。。刑罚性工具一般包括治安处罚、行政处罚及刑事处罚三种。

禁止类政策工具通过对侵害儿童权益行为的一般或刑罚性禁止,使侵害儿童权益行为得到打击,筑起了儿童保护的第二道防线,但具体何种行为应进行处罚,处罚标准为何等,禁止类政策工具没有明确规定,因此,标准类政策工具应运而生。

(3)标准类政策工具。标准类政策工具,通过对侵害儿童权利行为及行为招致何种处罚的界定,为惩罚儿童权益侵害者提供标准。标准类政策工具一般包含于全国人大及其常委会、最高人民法院、最高人民检察院颁布的相关法律法规中,并由公安机关、法院、检察院等司法机关具体执行。

标准类工具主要分为两种。其一,界定标准,即对什么样的行为是侵害儿童权利的行为的界定,以此为司法机关抓捕、拘留或释放嫌疑人提供依据。如2013年最高法发布的《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》中规定“知道或者应当知道对方是不满十四周岁的幼女,而实施奸淫等性侵害行为的,应当认定行为人‘明知’对方是幼女……”(27)《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/26/content_158543.htm。,之所以对性侵害幼女的界定如此详细,是因为这关系到接下来对犯罪嫌疑人的量刑。其二,刑罚标准,即在对侵害儿童权益行为进行界定后,确实侵害了儿童权益的应受到何种处罚。主要包括两类:第一是一般性处罚的标准,即侵害权益情节较轻,仅适用于一般的治安、行政、刑事或其他处罚,如《收养法》中规定“借收养名义拐卖儿童的,依法追究刑事责任”(28)《中华人民共和国收养法》,http://www.mca.gov.cn/article/gk/fg/rtfl/201507/20150715849140.shtml。。第二是加重处罚的标准,即侵害儿童权益情节较重,要进行严厉打击,如前述惩治性侵害未成年人的政策文件中规定了性侵害儿童中适用于从重处罚的情节:“具有下列情形之一的,更要依法从严惩处:(1)对未成年人负有特殊职责的人员、与未成年人有共同家庭生活关系的人员、国家工作人员或者冒充国家工作人员,实施强奸、猥亵犯罪的……。”(29)《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/26/content_158543.htm。标准类政策工具的应用,为依法惩治侵害儿童权益者提供了依据,由于其主要由国家强制力具体执行,也对犯罪分子起到一定震慑作用,是对义务类及禁止类政策工具的必要补充。

由此可见,三种管制性政策工具之间相辅相成,互为补充,它们的运用,既监督儿童监护人正确履行监护义务,又使儿童遭受权益侵害后能够被及时发现、救助,同时打击侵害儿童权益的行为,对侵害儿童权益者作出惩处,形成儿童保护的有力屏障。

2.经济性政策工具分析。经济性政策工具,主要通过资金或实物的奖赏或罚没达到降低或增加目标群体某一行为的成本,从而达到鼓励或限制行为发生的目的。在儿童保护政策中,经济性工具的使用率最低,仅有的18个经济性政策工具可分为惩罚类和投入类两种。

(1)惩罚类政策以侵害儿童权益者为惩罚对象,以罚款和没收非法所得为主要手段。如《收养法》中规定“遗弃婴儿的,由公安部门处以罚款”,“出卖亲生子女的,由公安部门没收非法所得,并处以罚款”(30)《中华人民共和国收养法》,http://www.mca.gov.cn/article/gk/fg/rtfl/201507/20150715849140.shtml。,通过罚没财产,使侵害儿童权益行为的成本增加,起到预防此类行为的作用,同时作为惩治手段,使已作出该行为者得到惩罚。

(2)投入类政策工具,则通过资金、人力等资源的投入,降低儿童权益保护行为的成本。可分为两类:其一是直接投入,即将资源直接用于儿童特别是权益被侵害儿童及其家庭。如全国妇联等七部委联合发布的《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》中要求“有条件的地方要建立民政、司法行政、卫生、妇联等各有关方面的合作机制,在家庭暴力受害人接受庇护期间为其提供法律服务、医疗救治、心理咨询等人文关怀服务”(31)《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》,http://www.wsic.ac.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=24&id=1593。。其二是间接投入,即将资源用于儿童保护工作中,以减轻地方政府和有关单位推进儿童保护工作的成本。如2020年3月发布的《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》中要求,“各地要强化资金保障,各级民政部门要统筹使用困难群众救助资金、用于社会福利事业的彩票公益金等各类资金,多方筹措其他社会资金,切实加强监护缺失儿童救助保护工作。”(32)《因新冠肺炎疫情影响造成监护缺失儿童救助保护工作方案》,http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-03/15/content_5491581.htm。间接投入类政策通过减轻儿童保护工作成本促进各地儿童保护事业发展,进而达到保护儿童在遭受权益侵害后能够得到及时救助的目的。

经济性政策工具通过财务的投入或惩处显示出政策倾向,从而达到鼓励或限制某一行为的目的。同时,部分经济性工具也是对侵害儿童权益者处罚的形式之一,因此与管制性政策工具间互有重合,但单纯的经济性工具权威性和管制力低于禁止性政策工具,需要与管制性工具配合使用。

3.信息性政策工具分析。信息性政策工具,以主张和知识的宣教为主要手段,以达到警示和惩戒儿童权益侵害行为的目的。在儿童保护政策中主要表现为两类:一是预防类信息性工具,二是惩戒类信息性工具。

(1)预防类工具,通过法律法规的宣传及儿童保护相关知识的传递实现预防目的。一方面,使欲侵害儿童权益者意识到可能的后果从而终止其行为;另一方面,使儿童自身及负有儿童保护职责的群体提高保护意识和能力,减少儿童被侵害事件的发生。2013年教育部等四部委联合发布的《关于做好预防少年儿童遭受性侵工作的意见》中要求,“各地教育部门、共青团、妇联组织要通过课堂教学、讲座、班队会、主题活动、编发手册等多种形式开展性知识教育、预防性侵犯教育,提高师生、家长对性侵犯犯罪的认识。广泛宣传‘家长保护儿童须知’及‘儿童保护须知’,教育学生特别是女学生提高自我保护意识和能力,了解预防性侵犯的知识,知晓什么是性侵犯,遭遇性侵犯后如何寻求他人帮助”(33)《关于做好预防少年儿童遭受性侵工作的意见》,http://www.wsic.ac.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=83&id=2292。,通过法律法规的宣传普及,使公众知晓违反法律的后果,达到预防犯罪的目的。

(2)惩戒类信息性工具。主要针对情节轻微的儿童权益侵害行为,通过对权益侵害者的训诫、批评达到教育当事人的目的。如《未成年人保护法》中“父母或者其他监护人不依法履行监护职责,或者侵害未成年人合法权益的,由其所在单位或者居民委员会、村民委员会予以劝诫、制止”(34)《中华人民共和国未成年人保护法》,http://www.nwccw.gov.cn/2017-05/03/content_153285.htm。的要求。惩戒类工具的使用对象以儿童监护人为主,它使不适用治安、刑事等较重处罚的儿童权利侵害者也得到应有教育和惩治,有益于督促监护人正确履行监护义务,保护儿童免遭伤害。

信息性政策工具以教化、劝说、宣传等为主要手段,强制力和权威性最低,但实施成本也相对较小。通过法制宣传和知识传递提高人民群众的法律意识和保护儿童能力,达到预防犯罪的目的,有益于形成“保护儿童,人人有责”的社会氛围,为儿童营造安全的成长环境。

四、结论与建议

总体而言,四十年来我国的儿童保护政策逐步完善,呈现出保护对象范围扩大化、保护形式多样化、参与主体多元化、政策工具运用综合化的特点和发展趋向,一系列政策法规的颁布使儿童的各项权利得到了有效保障。但仍存在某些不足,如儿童保护政策与总体社会政策特别是家庭政策脱节,统筹儿童保护政策与服务的跨部门合作机制也尚未成型,社会工作等专业服务机构人员参与儿童保护工作缺乏政策的引导,专业服务体系不健全,政策中“兜底”“补缺”的理念仍然明显,部分儿童及其家庭的个别化需求难以满足,针对全体儿童的普惠性福利体系和服务仍未形成等。此外,分析中也发现政策层次不高、体系零散、具体实施方法模糊等方面的问题,部分政策有滞后性,仍需进一步完善和补充。因此,未来我国儿童保护政策应重视以下方面:

首先,重视儿童保护政策的制定。儿童关系国家的未来,我国的儿童保护政策与制度体系仍需进一步完善,需重视儿童保护政策的制定和实施,提高儿童保护政策制定层次。目前省级儿童保护政策制定最多,国家级别的儿童保护政策较少,未来需从国家层面出发,统筹兼顾、系统全面地制定儿童保护政策,特别是要加强儿童保护相关法律法规的制定,为儿童保护工作提供法律依据,更好保障儿童权利。

其次,儿童保护政策需更清晰化,以能够更好指导儿童保护工作实践作为政策好坏的衡量标准。这就要求政策制定清晰、易懂,且在实施方法、界定标准等方面制定统一标准,明确责任主体,摒除已有政策的模糊性,使政策能够更加清晰,具体地指导儿童保护工作者的实践。

再次,社会政策的各个领域和各个方面是相互关联、相辅相成的,儿童保护政策与其他领域的社会政策特别是社会保障政策和家庭政策等联系紧密,因此在政策制定中应将儿童政策视为总体社会政策的一部分,避免政策之间的割裂。同时,儿童保护的重要性和复杂性,也要求成立专门制定儿童保护政策的部门,以及统筹安排儿童保护工作的政府专门机构,并建立协调高效的跨部门合作机制,共同为保护儿童权利发力。

最后,政策制定应具有前瞻性。滞后的政策制定不仅无益于保护儿童,而且表现出政府治理能力的不足,因此,需对已有儿童权益被侵害事件及儿童保护政策进行回顾梳理并总结其特点,学习其他国家先进的儿童保护政策和制度体系建设经验,使政策制定摆脱滞后性,才能使更多儿童免遭伤害。同时,当前普惠型的儿童福利体系尚未健全,政策制定和实施中“兜底”“补缺”的理念仍然占据主导地位,在儿童保护政策的制定中需要兼顾儿童生命生存权与发展权,在儿童照顾、发展等方面提供更多服务,为社会组织及专业人员参与儿童保护提供更加清晰、明确的政策指导,才能更好保障儿童各项权利,使儿童能够平等享有更好的生活质量和发展机会。