高程度义“X+得+厉害”构式研究*

沈莉娜,田 苗

(华北理工大学 a.国际教育中心,b.期刊社,河北 唐山 063210)

现代汉语中“X+得+厉害”大量存在并普遍使用,如:

例1:我真是被妈妈暴打了一顿,打得很厉害,打到那个好好阿婆都不好意思了。

例2:看书时间长了,徽因头晕得厉害。

例3:但我不灰心,直到第五天黄昏,我累得十分厉害,自叹又一天白过了。

根据陈军对“厉害”在“得”后做程度补语和状态补语的划分标准[1]48-50,例1中“厉害”的前行词“打”是表示行为动作的动词,因此“厉害”作状态补语。而例2和例3中其前行词“晕”和“累”是表示身体的状态动词和形容词,因而“厉害”应作程度补语。但事实上,不管“厉害”的前行词为何种词类,这三个例句中的“X+得+厉害”都或多或少地具有程度义。陈军指出,“‘厉害’作程度补语时,具有状态补语的某些特征;‘厉害’属于状态补语时,又具有程度补语的某些特征。”[1]50因此 “X+得+厉害”是一个构式,是形式和意义的匹配体,它具有独立于其组成成分——词汇之外的意义,是口语中对述语的程度进行加深,并有不如意之感。Goldberg认为“构式的意义会制约和影响进入构式的成分”,那么“X+得+厉害”构式是如何影响其构成成分的?其构式义是从何而来的?

一、“X+得+厉害”构式中的X

以孟琮等《汉语动词用法词典》和郑怀德《汉语形容词用法词典》(1)选择这两类词典的依据为:首先,进入此构式中的成分绝大多数都是动词、形容词,只有极个别是短语或者活用的名词,但其功能相当于动词或形容词。其次,这两本词典都是将多义项的词语分别开来,这样根据义项分别考察更能反映语言实际。中的动词和形容词为对象,通过对北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库进行检索,对“X+得+厉害”进行分析,得出此构式中的X具有以下几个特点(2)其中一些用例中“厉害”的语义并非指向述语,而是指向其他动元,这些不属于考察范围。:

(一)音节

充当X的多为单音节和双音节词语,但是单音节X的使用频率高,所占比例高达85.9%,如:

例4:记者问工人:“罚得那么厉害,罚不罚得起?”

例5:豌豆尖不是大米,它们张扬得厉害,也铺排得不行,故而我们的军用挎包不一会儿就皮球般鼓了起来。

例6:厨房比那一间脏得厉害。

例7:他喝的电解饮料最多,肚子难受得最厉害。

冯胜利认为韵律的基础单位是音步,且“音步必须严格遵循‘二分枝原则’(Binary Branching Condition)”,而汉语中最常用、受限最小的标准音步是两个正常音节的音步,“汉语自然音步的实现方式是由左向右(即‘右向音步’)……四字串的自然韵律是[2+2], 五字串的自然韵律是[2+3]”[2]。

而“X+得+厉害”中的“X”与“得”结合紧密,如果用标记理论来表示的话,那么[2+2]的四字串即“X”为单音节与“X+得+厉害”为无标记,“X”为双音节或者多音节为有标记。因此,当词语之间语义相同相近,但却分单双音节时,更倾向于选择单音节词语。所以,“急1”(3)“急1”这些序号是根据孟琮等编写的词典释义而来的。和“着急”、“忍”和“忍受”、“挑”和“挑剔”等虽然都是同义词,但是只有“急1”“忍”“挑”能进入此构式。

有的单双音节虽然都可进入,但使用频率上也是单音节居高,像“疼”和“疼痛”都指疾病、创伤等引起的难受的感觉,可是“疼”有103例,而“疼痛”仅有4例。

(二)色彩

“X+得+厉害”蕴含有不如意之感。因此,能进入此构式的X从感情色彩来看,大部分都是贬义词。动词和形容词中的一对反义词,一般具有[+不如意]语义特征的词语a类和c类能进入“X+得+厉害”构式。

a.反对 赔 失败 输

b.赞成 赚 胜利 赢

c.错1 脏 乱 弱

d.对 干净 整齐 强

即使有一些中性词,甚至褒义词充当X,但整个构式义也依然带有消极色彩。“精致”本指(制造)精巧细致,可在例8中并不是在赞美他们的房子有多么精巧,而是在说明他们的房子太小了。

例8:他们的屋子实在精致得太厉害,和一个精致的小纸匣似的。

就语体色彩而言,X多带有口语色彩,在口语里以单音词居多,书面语则以双音词居多。因此e类词可进入此构式,f类则不行。

e.管 想 蠢 恨

f.管教 想念 愚蠢 怨恨

(三)X的内部成员和其主观性

1.内部成员

“X+得+厉害”构式中,X主要有两大类:动词和形容词。其中出现频率较高的词语依次为:疼(103)、跳2(102)、笑(66)、变1(59)、病(43)、打3(38)、肿(37)、伤(32)、醉(28)、晕(27)、想5(23)、咳嗽(23)、喘(22)、瘦1(18)、烧3(17)、激动(16)、渴(15)、怕1(15)、错1(15)。

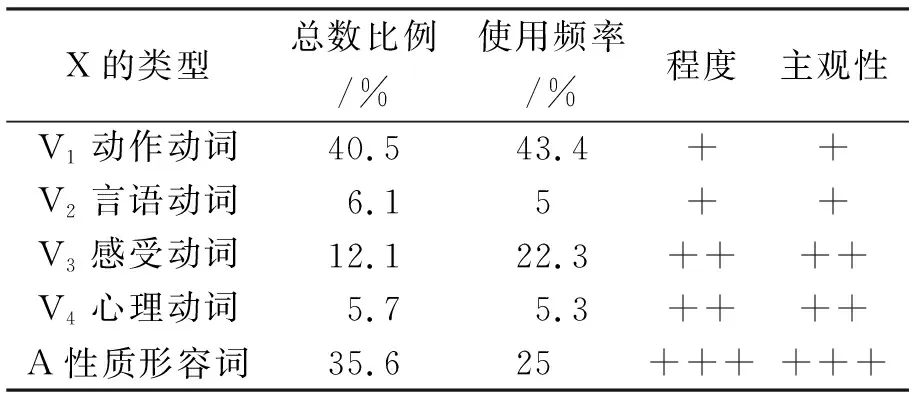

在1 355例句子中,共有动词、形容词264个,其中动词170个,占64.4%;形容词94个,占35.6%。从使用频率上来看,动词用例1 016例,占75%;形容词用例339例,占25%。在动词内部,V1“跳”类动作动词107个,占40.5%;V2“骂”类言语动词16个,占6.1%;V3“晕”类感受动词32个,占12.1%;V4“想”类心理动词15个,占5.7%。从使用频率上来看,V1用例580例,占43.4%;V2用例67例,占5%;V3用例298例,占22.3%;V4用例71例,占5.3%。由此可见,X还是以动词为主,尤其是动作动词。

那么为什么这些动词、形容词能进入“X+得+厉害”构式呢?这是因为它们都含有[+程度]的语义特征,“程度”义是动词、形容词能否进入此构式的关键因素。众所周知,感受动词和心理动词表示的是一种抽象的性状义,其动作性和时间性很弱,表达人的主观情感态度和主观感受,是一种静态的性质,跟形容词一样都具有程度性。其实某些动作动词和言语动词也具有程度性。张国宪指出了“程度性是形容词的重要语义特征”[3]19,作为连续统上的形容词、感受动词、心理动词的邻接成员——动作动词和言语动词也必然会沾染上这一特性。像动作动词“跳、哭”、言语动词“骂、宣传”等都可以说成“跳到什么程度”“宣传到什么程度”,这说明这些词也具有[+程度]义,只是跟形容词相比程度义没有那么凸显而已。在形容词内部也并非有[+程度]义的词就能进入,还要看其程度或量上是“有界”还是“无界”,只有“无界”的才可进入。形容词分为性质形容词和状态形容词,性质形容词在程度量的阀域上表现出无界性,通常占据一个有较大伸展空间的量幅,它所代表的是弥散量,对量的表达是隐性的,没有任何表述程度量的标记。而状态形容词却无量幅,是量段或量点,像“雪白”,“雪”显化“白”的程度,形容词的程度有外在的标记,是一个量点,是有界的。因此,只有性质形容词能充当X,状态形容词一般不能(4)只搜到“苍白”这1个状态形容词进入此构式的例子。。而性质形容词内部的量级维度也不尽相同。沈家煊按照“实比”“虚比”的标准,得出三类“相对词”的不同量级维度。“大小”类只涉及1个量级;“好坏”类涉及2个量级,但一个量级叠套在另一个上;“冷热”类也涉及2个量级,但各自分开,没有叠套在一起[4]。这些反映在“X+得+厉害”构式上,则表现在属于“大小”类的“重/沉—轻”“粗—细”“大—小”“贵—贱”,一般只有正向度量级词语才可以进入;而属于“好坏”类的“香—臭”“美/漂亮—丑”“聪明—傻”“勤快—懒”“年轻—老”“富—穷”等,一般只能是负向度量级词语才能进入;而属于“冷热”类的“暗—亮”“胖—瘦”“干—湿”“旱—潮”等,不管是正向还是负向都可进入。

2.主观性

张国宪指出:“词语的意义不仅仅是客观的真值条件,而是客观现实和主观认识的结合,由此,语义中会或多或少地掺杂一些主观性成分……主观和客观是个相对的概念,凭我们的日常生活经验。”[3]31-32使用和断定这些成分时,其主观性程度具有差异性。就动词和形容词这两大类而言,相对于动词,形容词的主观性更强,人们在对事物的性质和状态进行判定或描述时,常常带有更强的主观色彩。因此可以说形容词是强主观性,动词是弱主观性。

根据对“X+得+厉害”构式的考察发现,弱主观性的词语越容易进入此构式,即弱主观性>强主观性(>表示“先于”)。在能进入“X+得+厉害”构式的词语中,动词占64.4%,形容词占35.6%。而在动词内部,用来表示人的心理状态、反映人们对人或事物等的主观评价或认识的心理动词和表示人的主观感受的感受动词,它们的主观性明显强于表示动作和言语的动词,即心理动词和感受动词是强主观性,而动作动词和言语动词是弱主观性,前者仅占27.7%,后者却高达72.3%,可见也是弱主观性>强主观性。即使是感受动词内部也依然如此。感受动词一般分为生理感受动词和心理感受动词,像“挤、冻、晒”等是动作、现象施加作用或影响于人,使人在生理上产生某种感受的生理感受动词,而“吓、闹、吵”等则是使人心理产生某种感受的心理感受动词,其中心理感受动词的主观性强于生理感受动词,而能进入“X+得+厉害”构式的生理感受动词占生理感受动词总数的31.1%,心理感受动词则占19%。无独有偶,形容词内部同样基本上遵循着这一规律。张伯江、方梅根据句法功能把形容词分为本质属性词和附加属性词,按照语义类别划分的形容词小类具有意义层次性,本质属性词的排列顺序为:“德行>价值>真假>新旧>属性>度量>色彩”,在这一顺序中“越靠前的越带有强烈的主观色彩,越靠后的越少有主观色彩,而往往是物体本身的客观属性”[5]。而能进入“X+得+厉害”构式的大都是本质属性词,附加属性词一般不能进入。根据他们提供的本质属性词对能进入“X+得+厉害”构式的形容词进行考察发现:表德行的词有“笨、馋、蠢、懒、精、傻、凶”,占该类词总数的38.9%,表价值的词有“丑、臭、坏、俊、香”,占38.5%,表真假的词有“错、假”,占33.3%,表新旧的词有“旧、老”,占40%,表属性的词有“潮、湿、沉、干、紧、乱、热、软、烫、歪、弯、硬、脏”,占44.8%,表度量的词有“粗、大、低、胖、瘦、重”,占23.1%,表色彩的词有“暗、黑、红、亮”,占57.1%。即表色彩、属性这类弱主观性的比德行、价值的更容易进入“X+得+厉害”构式,这与张伯江、方梅所排列的顺序基本上一致。

综上所述,“X+得+厉害”构式中的X既可表示强主观性,也可表示弱主观性,但是更倾向于弱主观性。另外,X的主观性越强,其程度性也越强,即性质形容词>心理动词、感受动词>言语动词、动作动词,越靠前的主观性和强程度性越强,越靠后的越弱。

表1 X内部成员的差异

三、“X+得+厉害”的语法化

唐莉认为:“‘厉害’作为补语来描述状态或强调程度的用法,古代汉语文献中未得其踪。其实古代只有‘利害’而没有‘厉害’,‘厉害’表程度的用法沿袭于‘利害’。”[6]这一论断指出“利害”和“厉害”渊源极深,“X+得+厉害”和“X+得+利害”一脉相承。

(一)元代

汉语的“X+得+VP”结构大约产生于唐代,盛行于元代前后,而“X+得+利害”正是在这一盛行时期出现的,见于元代的戏曲作品,但只有1例。

例9:姐姐往常针尖不倒,其实不曾闲了一个绣床,如今百般的闷倦。往常也曾不快,将息便可,不似这一场清减得十分利害。(《西厢记》)

“清减得十分利害”中,“利害”就是对莺莺清瘦程度的加深,其中X为形容词“清减”,这与现代汉语中表高程度构式“X+得+厉害”的典型成员一样。这可能跟《西厢记》为元代杂剧之冠,作者使用了大量的民间俗谚口语和句式有关。

(二)明代

元代之后,直到明代晚期才又出现了“X+得+利害”,语言总是滞后于言语的发展。这也从另外一个方面说明“X+得+利害”最早是在民间口语中产生,具有浓厚的口语色彩。这一时期进入“X+得+利害”语法化的关键时刻。

首先“利害”失去了其语用焦点的地位。例如:

例10:锤打的利害(5)两种书面形式“X+得+利害/厉害”和“X+的+利害/厉害”,暂且作为异写形式处理,不作区别。,枪刺的无情。(《封神演义(中)》)

例11:婵玉马上自思:“此石来得利害!若不仔细,便打了马也是不好。”拨回马就走。(《封神演义(中)》)

例12:子牙见神光来得利害,忙把杏黄旗招殿,那旗现有千朵金莲,护住身体,青光不能下来。(《封神演义(下)》)

“打的利害”“来得利害”在例10、例11中分别作为述谓成分,“利害”是句子的语用焦点,拥有句子的逻辑重音,提供新信息,语义很实在,像例10的“利害”还和“无情”并列,分别描述“打”和“刺”。但是“来得利害”在 例12中和“神光”一起做“见”的宾语,并且处于背景句中,而背景句中是不可能拥有语用焦点的,因此“利害”不再是语用焦点。这就影响了这个结构的重音模式,“利害”的语音就有被弱化的可能。李小军认为:“语法化演变中语义与语音之间存在一种互动关系,语义演变常常导致语音变化……语音形式和语义表达之间存在一种大致的相似性。”[7]“利害”的语用焦点脱落导致它的显著度下降,因而在口语里也就会变得模糊,它的音系形式相应地会发生变化,变成更为省力的形式——轻声。

其次,表现在“X+得+利害”前的主语由[-有生命度]到[+有生命度],X的词类通过类推机制由趋向动词、动作动词,类推到言语动词、感受动词、心理动词,“利害”的语义进一步虚化,如:

例13:正战间,杨森骑着狻猊,见哪吒枪来得利害,剑乃短家火,招架不开。(《封神演义(中)》)

例14:番王看见百夫人哭得利害,况兼又是左右头目再三劝解,意思也罢。(《三宝太监西洋记(三)》)

例15: 焦榕假惊道:“好端端地,为何痛得恁般利害?”(《醒世恒言(下)》)

例16:只是起身之时,未免被素姐咒得利害,煞也有些心惊。(《醒世姻缘传(下)》)

例17:姑子说:“命是不伤,只是叫怕的利害些。”(《醒世姻缘传(中)》)

“X+得+利害”中的动词最早是趋向动词“来”,像例13是哪吒枪来得很凶猛、速度快、出人意料、强度大,主语是[-有生命度]的表物名词。例13“X+得+利害”整个作为视觉动词“见”或“看见”的宾语,形成“主语+见+小主语+X+得+利害”的句式,整个句式在句子中作为背景句,句子的语用重心后移。通过语料发现,早期的用例中小主语都是由[-有生命度]的表物名词充当,且只有2例,都是出自《封神演义》。从万历年间的《三宝太监西洋记》开始小主语由[-有生命度]的表物名词扩大到[+有生命度]的表人名词,这为言说动词进入此构式提供了语义基础,再加之这一时期“利害”失去了语用重心,这些就为整个构式的重新分析和语义演变提供了可能。像“咒”这样的词本身就蕴含有[+不如意]的语义特征,它们进入此构式,就会激活“利害”一词所隐含的[+不如意]的语义特征,使整个构式让人产生不如意之感,此时这还只是临时的语用意义。另外,例15、例17中的“痛、怕”等词相比而言其主观性和程度性更强,而结构的语义重心也转移到谓词成分上,这就更加凸显了“利害”对谓词程度的二次赋量。之后在语料中出现“厉害”替代“利害”的用例,但仅有2例,如:

例18:刘来到后,新郑当面数落他的罪名,骂得非常厉害,过了好长时间才放他回来。(《万历野获编》)

例19:见一连骂了两家,没有人敢出来照将,扬扬得意,越发骂的十分厉害,百分砢碜,人说不出来的,他骂出来;人想不到的事,他情想的到。(《醒世姻缘传(下)》)

“厉害”作为词语最早见于北宋话本《太平广记》,表示难以对付,之后未见其踪迹,到明末才开始逐渐使用。这跟“利害”的语音弱化有一定的关系。丁喜霞指出:“‘利害’的形容词用法萌生于宋元,至明代得到极大发展。随着语义和语法功能的变化,‘利害’的读音和词形也随之发生改变,成词后第二个音节轻读。”[8]而语义演变常会导致音变,音变也会反过来作用于义变。在“X+得+利害”中“利害”读“lì·hɑi”,表示利益和害处时“利害”读“lì hài”。音变分化语义,有时甚至会衍生新词,这就需要一个新词承担读轻声的语义,而“厉害”正好符合这一需求,读音相同,语义相近,且以前并不怎么用。

(三)清代

清代则是“X+得+利害”和“X+得+厉害”结构重新分析和语义发展繁荣的时期。

第一,“X+得+利害/厉害”充当宾语的用例越来越多,如:

例20:那些水军见箭发得利害,不退而自退。(《说唐全传(中)》)

例21:内中有一个人长个雷公嘴,听他嚷得厉害,他嘴里说:“结了!完了!我今年二十一岁,还未娶媳妇呢,我要死……”(《彭公案(四)》)

第二,“利害/厉害”前加修饰成分的比例减少,由明代的52%降到34.1%,尤其是“厉害”前加修饰成分的比例,由100%降到35.1%,甚至还出现了副词修饰整个构式的用例,如:

例22:怪不得你说常州来的客人都是一班土地码子,这班人却也实在瘟得利害,竟是一些不懂的东西。(《九尾龟(一)》)

例23:大骂奸贼不休,一程出关,也是大骂喧喧,是日在相国寺中,更吵骂得厉害。(《狄青演义》)

第三,在特定的语用环境中强化了构式义。如:

例24:梳洗已毕,差不多有两点余钟。其时正是万里无云,一轮赤日热得十分利害,流金烁石,鸦雀无声。(《九尾龟(一)》)

例25:我看见他那个慌张样子,说弟妇肚痛得要死。我看女人肚子痛得那么利害,或者是作动要生小孩子,也未可知,所以给他开了个生化汤。(《二十年目睹之怪现状(上)》)

一方面,“不如意”的感情色彩由语用义固化为构式义。在明代能进入此构式的词语中只有几个含有[+不如意]的语义特征,而到清代大多数词语都含有[+不如意]的语义特征,“不如意”的感情色彩得到进一步地强化,并作为一种语言经验被逐渐固化下来,成为整个构式的构式义。另一方面,感受动词、心理动词的大量进入,尤其是形容词的进入,使得“利害/厉害”的词汇义更加虚化,其主观赋量的功能逐渐强化,最终完成了“X+得+利害/厉害”构式义的演变,即表示对述语的程度进行加深,并有不如意之感。从例25中“痛得要死”和“痛得那么利害”并举可见一斑。

第四,“X+得+厉害”的使用频率高于“X+得+利害”。“X+得+利害”共有57例,而“X+得+厉害”有82例,后者有取代前者之势。

(四)现当代

现当代时期“X+得利害”主要应用在以下几个方面:

第一类为词典释义。两本词典《倒序现汉词典》和《现汉词典》对相同的8个词语的解释和例句用到了“X+得利害”构式,涉及到6个动词。但新版的词典均已改为“X+得厉害”。第二类为报刊,用例集中在20世纪90年代。第三类为文学作品。主要集中在钱钟书、鲁迅、俞平伯、郁达夫、萧红这几位作家的作品中。“X+得利害”最终于21世纪左右完全被“X+得厉害”所取代,基本消亡,这也符合语法化的并存和择一规律。至此,“X+得厉害”构式不仅完成了内部结构的重新分析和同一语法功能形式的替代,而且其构式义也已经强化固定。