追忆傅聪大师

文/ 姚明古

[法国音乐广播电台(France Musique)提供,Charlotte Landru-Chandes撰文 ,叶东瑛翻译]

2020年,我最没有想到的,就是“新冠”会带走我最敬重的钢琴家傅聪大师。得知噩耗的我,禁不住潸然泪下……

第一次见到传说中的大钢琴家——傅聪先生,是2002年我刚刚考进上音附小的时候。那天下午,爸爸带着我挤进人头攒动的上音大学部小礼堂(现为贺绿汀音乐厅),没过一会儿,就看到傅先生神采奕奕地走了进来。一位名叫贾然的女生演奏了大师班的曲目莫扎特《钢琴奏鸣曲》(K533)。傅先生很喜欢她的演奏,给了很高的赞誉。当时坐在下面听课的我崇敬地望着他们,却没有想到,这竟成为我与傅先生结缘的开始。我更没有想到,在不久的将来,我也有机会受到他的指导和点拨,不是偶尔的一次或两次,而是贯穿了我在上音附小和附中的九年钢琴学习生涯。

从我附小五年级直到高中,傅先生几乎每年都会来上音讲学,借着这些难得的机会,我陆续跟他学习了肖邦的《夜曲》(Op.9)、《平稳的行板与辉煌的大波兰舞曲》、《第三谐谑曲》、《“英雄”波兰舞曲》、《船歌》、《玛祖卡》(Op.56)与莫扎特的《c小调钢琴协奏曲》等一系列作品。傅先生把尚且懵懂的我一把拉入了一个纯粹、大气、细腻的音乐世界。毫不夸张地说,傅先生对年少的我影响之深,就如同肖邦、莫扎特一样。而我虽然不是他的私人学生,却可能是在他于上音讲学的数年中,有幸上过、旁听过他大师课次数最多的学生之一。每次上课都有一种相见恨晚的感觉,彼此都有着天然的好感和亲近。当我弹得好的时候,他的赞誉时常让我受宠若惊(“你的英雄波兰弹得很好,我没什么太多可以说的”);当我弹得不好的时候,他的指责也是毫不留情(“你不要把玛祖卡弹成一盘菜,端在别人面前给别人看”)。以至于在我的中学时代,因受到他个人魅力和品位的影响,而让我对很多“著名”的钢琴家的演奏都热情不高。

而今,傅先生已经追随他所挚爱的先辈们而去,作为喜爱他、欣赏他、崇敬他的后辈,在他于上音讲学的数年里,我跟随他上课,听他讲课,听他演奏,反复揣摩,故现唯有以这篇小文来纪念我从傅先生那里获得的皓月之光,以缅怀我对傅先生的追思。

诗

肖邦被誉为“钢琴诗人”,傅聪先生的演奏也以诗意而闻名遐迩,肖邦的作品也正是傅聪先生最为“招牌”的演奏。但为什么他演奏的肖邦作品能够做到卓尔不群,并以诗意闻名?为什么他的演奏极易引起我和许多其他听众的共鸣?我以为,这正是因为中国文化的沁润得来,在他的演绎中,自始至终贯穿了他对中国古典诗词及千年文脉的理解与领悟,这是我们大多数现代人所缺乏的。众所周知,诗歌在众多艺术门类中和音乐有着最近的血缘关系。无论是古希腊的《荷马史诗》,还是先秦的《诗经》,它们原本的创作和表演都和音乐有着不可或缺的联系,只可惜时至今日,和诗歌并生的音乐部分,由于各种原因均已失传并不可考。

19世纪浪漫主义的作曲家们,每一位都与诗歌有着密切的联系。从舒伯特、舒曼到福雷、理查德·施特劳斯,他们都创作过大量的以诗为词的艺术歌曲,甚至许多作曲家为同一首诗谱曲。而同时期的诗人也都对音乐有着深入的了解,法国诗人保尔·魏尔伦在他的著名诗作《月光》里甚至直接把音乐当作诗的修辞手法的一部分:“当欢舞者用小调的音符,歌唱爱的凯旋和生的吉祥,他们似乎不相信自己的幸福,当他们的歌声溶入了月光。”值得一提的是,福雷和德彪西都为此诗谱过曲,而德彪西《贝加莫组曲》中的《月光》亦受到此诗的灵感。这种诗与音乐的联系甚至可以超越文化语言的壁垒。马勒《大地之歌》的歌词源自于中国唐诗,虽然他读到的已经是从中文到法文、再到德文的转译之作,但李白诗作里的大气磅礴依旧在马勒的音乐中得到了淋漓尽致的展现。

傅先生家学渊源,对中国古典诗词有着深切的热爱和深厚的功底,而他的大师课几乎可以说是“三句不离诗”,充分体现了他对乐曲和诗词中意境的联想和融汇。如肖邦《幻想波兰舞曲》的开头,傅先生在上课时吟了一句“苍山如海,残阳如血”,一个鲜明的画面立马跃入学生的脑海里;他把德彪西前奏曲《帆》的意境比喻为李白的诗“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,既十分贴切音乐自身的气质,又别具一格,不落俗套。傅先生还在讲课中把舒伯特比作陶渊明,把肖邦比作李煜,把莫扎特比作孙悟空和贾宝玉,如此种种妙喻不胜枚举。这种跨越国界与文化的联想,既在傅先生的演奏中赋予了他作为中国钢琴家的文化底蕴,也在他的教学中给予了中国学生对理解西方音乐的一个更为亲切的窗口。

2005 年,本文作者于傅聪先生的大师课上

除了意境的联想之外,更重要的一点是,中文诗词的音韵与节奏影响了傅先生对乐句弹性节奏(timing)的选择。弹性节奏作为音乐诠释当中最精妙且不可言传的元素,每一位音乐家对此都有自己非常个性化的理解。聆听傅先生的演奏时,可以感觉出他的timing具有显著的中文吟诵的感觉,亦可以说是中国古典诗词中平仄的韵律在音乐表达中的体现。显然,中文作为一种声调丰富的语言,在与音乐的结合上具有不同于西方语言的独到之处。这种结合带来的效果是非常微妙的,很难用文字来具体描述,我以为这也是他音乐超乎寻常感染力的源泉。不过这种艺术上的联系绝非是简单的生搬硬套,粗暴的“中学西用”,而是对两者都透彻了解之后又提炼出的水乳交融。傅先生自己也说过,他并没有刻意要用中国的方式来解释音乐。弹不同的作曲家的作品时,海顿还是海顿,莫扎特还是莫扎特,还是要研究作曲家本身的特点。但不可否认,对于艺术家来说,不同的文化底蕴会潜移默化地影响个人的风格,而这也是艺术能够百花齐放的根源。傅先生的timing在他的大师课上曾让众多学生吃尽苦头,甚至不知道他到底要什么,因为诗的美学特点就是表层上出乎意料而里层又有内在的紧密联系。没有领悟到本质,强行模仿只会怪诞而不得其味。把中国传统与西方精神融会贯通,并表之于外,在这点上傅先生不仅做到了,还将其发扬光大,独成一家,这也是他留给我们最宝贵的艺术财富。

苦

2005 年,本文作者于中央音乐学院附中

傅先生的另一个特点是他音乐中的苦。一方面,傅先生一生漂泊而孤独的游子生涯给予了他丰富的情感体验,这种曲折的人生经历不是所有人都可以经历并承受的。另一方面,傅先生也完全意识到,作为一名艺术家,痛苦和孤独是不可避免的。叔本华说过一句名言:“要么庸俗,要么孤独。”傅先生本人也说过:“作曲家本人都是孤独的,不孤独不可能成就真正伟大的音乐。”但真正艺术家的孤独并不会导致病态的自闭或者抑郁,因为他有对艺术和生命不懈追求的大爱。

而这样丰富的人生经历也给傅先生的演奏带来非凡的张力,既有对苦的诉说与挣扎,又有对苦的化解和释怀。我仍然记得他的演奏给我留下深刻印象的几个瞬间,在肖邦《船歌》的第1小节,从低音的一个V级上的八度到高音的Ⅱ6和弦,傅先生的演奏有如划破夜空的一道闪电,又好像平静的海面上突如其来跃起的巨浪,使人震撼。而紧接其后的一连串下行和弦,在逐渐缓释开头爆发能量的同时,又好像不甘心于这样的妥协,曲折地回落到无声的寂静之中。只此一句,仿佛浓缩了肖邦的一生。在肖邦《幻想波兰舞曲》第199小节处,有一个长达六个半小节的乐句,是此曲的一个大转折点。从两个十六分音符单音的连续反复发展到六度,并在节奏上加快至颤音;然后音乐又回到十六分音符,不过此时右手叠加了平行三度,再次加速至颤音;之后又第三次回落到十六分音符,且这次左手也叠加了三度,直到最后攀爬至最高点;紧接着是一个令人揪心的戏剧性休止,最终激荡的音乐重归宁静。傅先生的演奏把肖邦内心那种纠结、愤懑、英勇与不甘展现得入木三分,让人刻骨铭心,久久不能平静。在莫扎特《降E大调钢琴协奏曲》(K482)的第二乐章结尾处,在钢琴左手三十二分音符的衬托下,右手在c小调上最后一次引出新的素材。傅先生在上课时说:“这一句就是‘命’,是无可奈何的宿命。”但在钢琴第二次展现略加装饰的同样乐句时,傅先生说道,这一次就要弹出黑暗中带有微光的感觉,因为要给人带来希望,同时也暗示了接下来第三乐章的性格。唯有叹服!

傅先生的音乐气质在苦的张力与飘逸的诗意间自如游走。可以说,傅先生自身的诗意就是对自身之苦的最好解药。他的音乐真正做到了苦而不涩,挣扎而不挣破。

真

傅先生的演奏最常得到的一个评价是真诚、真挚、赤子之心。这是一个看似简单但却极难达到的境界,尤其在当下这个过度商业化的世界更难实现。从某种程度上说,傅先生的思想和审美是属于过去的那个时代,19世纪和20世纪交替的那个时代,那是一个诗与音乐繁荣的鼎盛年代,直接、真挚、甚至狂热地表达自己的感受,是浪漫主义的一个核心审美特点。而浪漫主义作品也是傅先生的核心演奏曲目。傅先生直抒胸臆的演奏气质,不是为了某种效果的设计,不是为了炫耀自己的某种能力,也不是为了宣扬某种意识形态。他的演奏就如同坐在你面前,对你真挚倾诉和独白,没有人设、没有做作、没有面具化的演奏方式,当下更是越来越稀少。

傅先生的赤子情怀,从他的大师课上可见一斑,一首莫扎特协奏曲,他经常能讲三四个小时,以至于一次课都讲不完,只能延续到第二天上课才能结束。傅先生讲课一向毫无保留地给学生以启发和灵感,这种对音乐的热忱和忘我追求,给学生和听众带来的触动与震撼,甚至超越了课上讲授的具体教学内容。

当下的中国,学琴者千千万,各类比赛中获奖的年轻钢琴家犹如过江之鲫,但能像傅先生那样,把一辈子献身给音乐的人,能一直坚持下去自己的音乐信仰的人,又能有多少?大多数人都在“努力—得奖—出名—变现—消失”的怪圈中沉沦。

最后,我想以傅先生曾在访谈中说过一段感人肺腑的话来结束这篇文章:“学习音乐,最关键的就是出发点。 一个钢琴家,如果把自己这个钢琴家作为主体的话,那他永远成为不了大师。只有视音乐为神圣,像苦行僧一样一辈子去追求。我不过是给我的上帝传达福音的天使。这个世上,没有傅聪,只有音乐。”

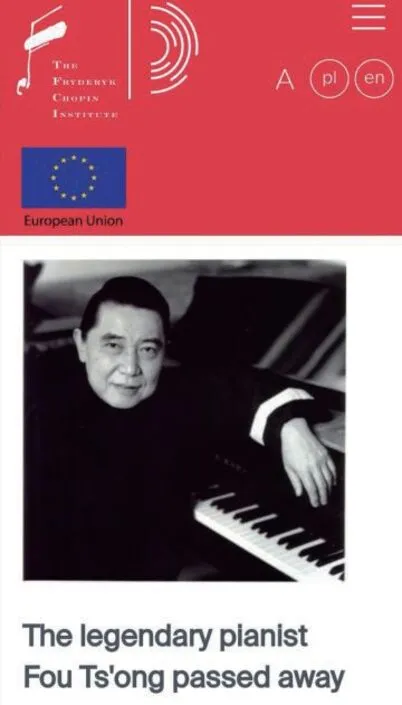

传奇钢琴家傅聪先生去世

我们获悉中国传奇钢琴家傅聪先生去世的消息,感到非常难过,他的离开标志着肖邦传统中极其重要的一部分的结束。我们向这位大师、音乐家与哲学家告别。他没有通过语言,而是通过他的演奏向世界讲述了肖邦的伟大。他是东方的圣贤;他教会我们理解和感受玛祖卡;他的演绎和思考影响并启发了其他的同行,比如阿格里奇。

这位来自中国文化界精英的后代,整个人生充满了传奇的色彩。他早年就与波兰有联系,他热爱波兰的文化,在波兰有许多亲爱的朋友。

阿格里奇、弗莱舍和鲁普在艺术家60周岁生日之际发行的特别专辑中写道:“傅聪先生已经成为我们这个时代最伟大的教育家之一。我们要感谢他很多,他的创新思想为我们所有人打开了新的音乐视野。”

[波兰华沙肖邦研究院(The Fryderyk Chopin Institute)提供,叶东瑛(旅德音乐教育家、钢琴家)翻译]

钢琴诗人傅聪逝世

2020年12月28日下午,中国钢琴家傅聪在伦敦病逝,享年86岁。他的去世给古典音乐界留下了巨大的空白。

傅聪,1934年3月10日出生于上海,1950年末,移居伦敦,并在世界各地巡回演出,他在当时被认为是最伟大的肖邦作品演绎者之一。同时也是德彪西、莫扎特、舒伯特,以及舒曼、海顿、贝多芬和斯卡拉蒂的最佳演绎者。据他的学生钢琴家盖伊(Francois-Frederic Guy)说,傅聪狂热地崇拜从未写过钢琴作品的作曲家柏辽兹,在家中收藏了大量柏辽兹著名作品的手稿,并解释了柏辽兹是如何异乎寻常地对肖邦这样的作曲家产生了重要的影响。比如,肖邦的《f小调幻想曲》(作品49)的开始部分就是受到了柏辽兹的《送葬与凯旋大交响曲》(作品H80)的影响。

无论傅聪在哪里教书,他都会给人留下深刻的印象。盖伊提道(傅聪是盖伊的三位主要导师之一,另两位分别是弗莱舍和小施纳贝尔):“他是一位对我而言意义重大的艺术家,我在20世纪90年代遇到傅聪先生。1993年我参加‘利兹国际钢琴比赛’时,他是评委之一。”傅聪当时被年轻的盖伊吸引住了,将他带到自己的“羽翼”下。在他开始到傅聪伦敦家中上私人小课之前,傅聪邀请他到科莫湖附近的一家基金会上课。

另一位钢琴家杜蒙特(Francois Dumont)的经历与盖伊差不多。他对傅聪先生也满怀感激,师恩难忘。杜蒙特描述:“他是如此具有魔力,能在短短一小时的课里,用几句话、几个手势改变一个学生,让其变成一名音乐家。他有一种磁场,作为学生,在他边上会有‘被吸住’的感觉。”对杜蒙特而言,傅聪是一位“非常完美,正直且敏感的钢琴家。当他演奏时,每刻每秒都沉浸在音乐里”。他热爱钢琴演奏并勤奋钻研,演奏始终专注于情感的表达,并结合舞台经验,反学术、反教条。

假如傅聪的思维方式可以用“变幻莫测”的来形容,那么他与学生的关系也是如此。“当他感到满意时,他会使我们感觉飘飘然快乐上天;当我们缺少想法或条理不清时,会令他无比沮丧。”钢琴家杜蒙特如是说。

傅聪先生的父亲傅雷是中国著名的翻译家及作家,他写给傅聪的家信在中国被视为家教的典范。“傅聪经历了跌宕起伏的人生”,钢琴家盖伊强调。傅聪对文献的鉴赏力来自于他父亲的影响,被誉为“钢琴诗人”。德国作家黑塞(Hermann Hesse,诺贝尔文学奖获得者)谈到他,认为他是有史以来肖邦作品“最正统”的演绎者。

“尤为绝妙的是,他拥有东西方双重文化背景”,钢琴家盖伊解释说。傅聪自己就是两者间的那座桥梁,并能将亚洲文化的内涵自然融汇于欧洲音乐作品的表现中,这种融汇体现在他对德彪西作品的演绎“绝对完美”。

杜蒙特和盖伊表示,对失去傅聪这位伟大的钢琴家和导师深感惋惜和悲痛。