傅先生

文/ 杜泰航

忽闻傅聪先生因“新冠”去世了,心头一震,不觉热泪上涌。

我眼中傅先生是真人,就是绝不同于任何其他人的他自己,还可以喜怒哀乐皆形于色。他自己愿意说是有赤子之心,其实意思也差不多。

能做个真人是天时、地利、人和的事儿,傅先生生在古典音乐盛行的时代,才高而独特,生活所需也不多,是有可以做一辈子赤子真人的条件吧……

第一次见傅先生是在苏黎世(可能是1993年)玛塔·阿格里奇的音乐会后。我一个来自中国的愣小子,拿着一张音乐会的海报匆匆跑到后台,找到阿格里奇的休息室,见玛塔正倚着门,抽着烟。她瞪眼盯着我,过一会儿说:“你是不是想找我签名?”我结结巴巴地说:“是,我……我是从中国来的。”她很放松地签名,同时问:“你知道傅聪吧?他也来了。”

一会儿就见傅先生身着中式深棕色休闲上衣,系襻的那种,手端烟斗,款款而来。见了他,玛塔马上惴惴不安地问:“你觉得刚才音乐会行吗?”然后看着我说:“这个男孩儿也是从中国来的。”

傅先生很亲切,我之前在中央音乐学院就和傅先生上过课,他坐在台阶上问了问我的情况,然后说接下来有个聚会,让我一起去。我受宠若惊,就拿着那张有玛塔签名的大海报上了车。

什么叫高士贤集?那天晚上就是。

记得那天有玛塔夫妇、有匈牙利指挥家,还有不少著名的音乐家,聚会由瑞士的一个计算机公司的老板做东。

这个老板特别喜爱傅先生录的肖邦唱片,当他兴奋地说出来之后,傅先生就开始反客为主了,大侃中国文化的奥妙!

西方社会本来就对璀璨的中国古文明十分景仰,再加上傅先生妙语连珠,听的他们是唯唯诺诺、瞠目结舌。当时,傅先生颇有舌战群儒的气派!

说到兴起处,傅先生讲莫扎特的重复音,每个音虽然重复,但是无有相同!正如我们中国的一个故事,通篇只用一个发音的字,结果却说出一个完整的故事。

有道是:“石室诗士施氏,嗜狮,誓食十狮。施氏时时适市视狮。十时,适十狮适市。是时,适施氏适市。施氏视是十狮,恃矢势,使是十狮逝世。氏拾是十狮尸,适石室。石室湿,氏使侍拭石室。石室拭,施氏始试食是十狮尸。食时,始识是十狮尸,实十石狮尸。试释是事。”

傅先生话语慷慨响亮,摇头晃脑地念这个故事,众人随之纷纷称颂,表示叹服。

在旁边的我就觉得:“嘿!真给中国人提气!”

不料,傅先生说完,想不起这故事是谁写的了,挠头自语:“这是谁写的来着?”众人皆投以期待的眼神,傅先生是真人,这人名还非得想出来不可,大家都等着呢。他求救似地往我这边瞄一眼,因为在场就我一个中国人啊!

坐在远处角落里的我心想,此时不顶更待何时,赶紧健步凑过去在傅先生的耳边说:“赵元任。”傅先生大喜,大声宣布:“对对,是赵元任!”

说完,忽然回头看着我,目光如炬……

这次以后,我和傅先生就时有联系,时常把自己的一些录音寄给他听听,让他提意见,每次都收获颇丰。

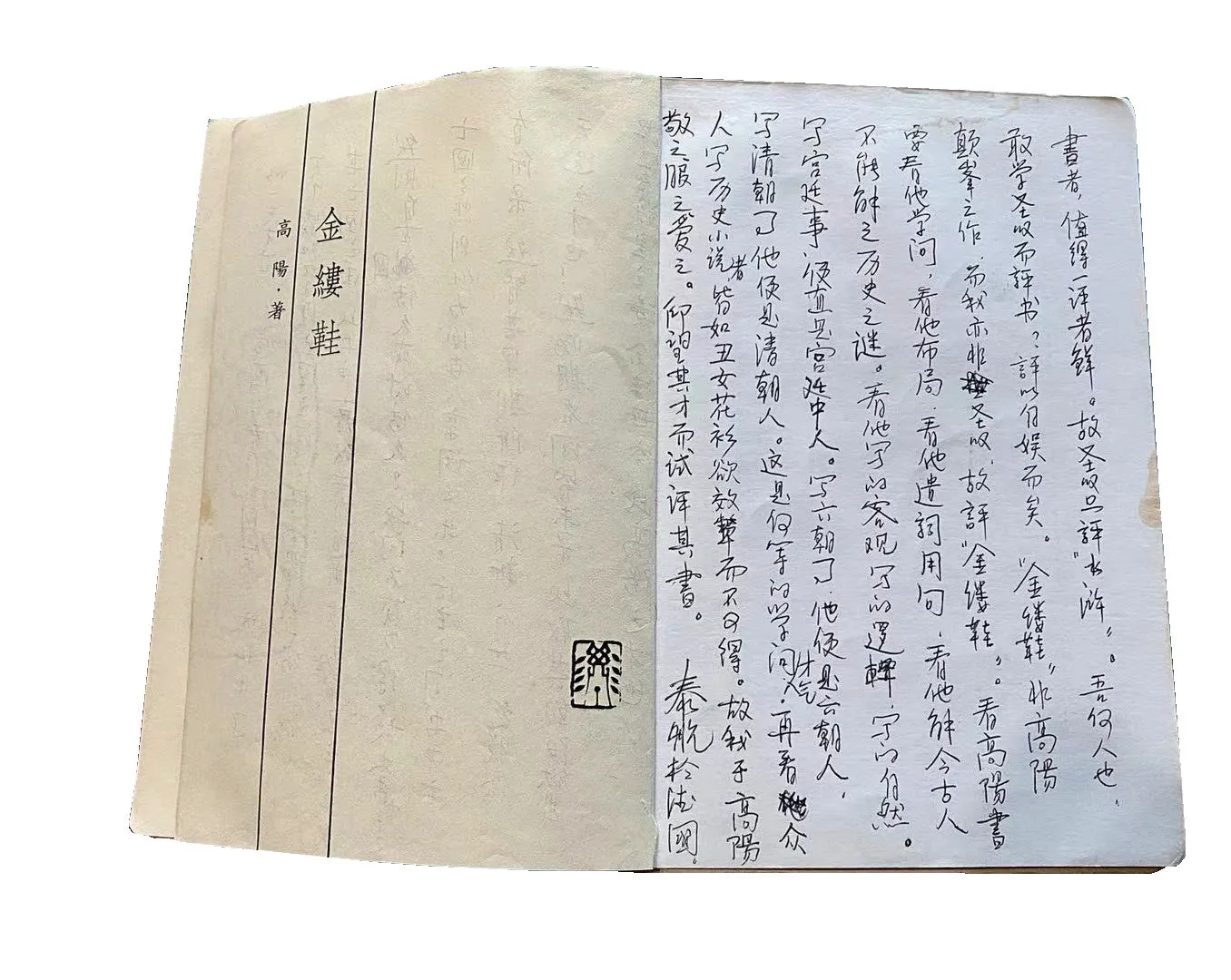

当然也不能光说弹琴的事儿,我空闲的时候学着金圣叹也批注了一本书,是历史小说家高阳写的《金缕鞋》。

高阳写书才气极高,加上祖上是清末军机大臣,写清史小说最好。这本《金缕鞋》是写南唐李后主的,不能算是高阳的名作,我也是试着瞎批,批注完就寄给傅先生看着玩儿。

过了一段时间,他突然打电话来,拍案叫绝,声如洪钟,对批注称赞不已!夸的我也是喜不自胜,得意忘形。

这两天又把当年傅先生寄回来的这本《金缕鞋》翻出来, 睹物思人喽……

后来傅先生邀请我去伦敦演出,因为没有签证,他给出的担保,并让太太来机场接我住他家里,演出时他亲自来压阵。

在伦敦,我才真正看到每天八个小时练琴的傅先生,哪天练舒服了,走出琴房就年轻二十岁,神清气爽;哪天练得不好就一脸愁闷,唉声叹气。

有一天,他拿出最近演出的录像带和我一起看,记得有肖邦《第二叙事曲》,他一边看一边批评自己说“弹的时候没必要老是点头”,一会儿又得意地说“这个地方是好滴,我的东西都是从谱子上来滴”。

真是一片坦荡纯真。

最后一次和傅先生单聊是二十年前,在上海吃饭。当时我准备回国,傅先生也好久没回上海了,一起聊聊近况。这时服务员端上来一盘上海本帮菜: 红烧划水(就是红烧鱼尾)。傅先生看见了,忽然眼睛放光,说:“多少年了,就想吃这个。”然后小心夹起一口鱼尾巴,放进嘴里,眯着眼,不断地说:“就是这个味道,就是这个味道。”看他眼里都有泪花闪动,我也尝了一口,第一次吃,也没吃出有什么特殊的好,偏甜偏淡,而且鱼尾的小刺还很多,不小心脱口而出:“没觉得怎么好吃啊?”傅先生受到了冒犯,瞪眼:“你不懂,你根本不懂!”

一副凛然不可犯的样子。

其实他就是游子思乡入骨吧,不难理解。