青少年学生自然教育对能力提升影响因素研究

刘 俊,邹晓艳,张 凤, 何廷美,谭迎春

(四川卧龙国家级自然保护区管理局,四川 汶川 623000)

自然教育是释放孩子本源天性的教育,它通过实践验证了知识是能力附带的结果,素质和知识可以兼得[1],对于培养孩子们正确的自然观、价值观、世界观,以及培养孩子们的观察能力、动手能力、沟通能力和直面挫折的能力,具有重要的教育意义[2]。

三江镇位于四川省西北部,阿坝藏族羌族自治州汶川县境内,是进入卧龙自然保护区中河、西河片区的必经要道[3]。本文以三江镇当地社区,参加“卧龙自然教育三江学堂”公益性自然教育活动的青少年学生为研究对象实施问卷调查,并用统计学软件SPSS20.0对调查结果进行分析,希望了解和掌握自然教育活动前后孩子们对自身各项能力变化的满意度,以及对保护区生态功能认知度的变化,以此为依据,寻找当前三江学堂自然教育工作的不足之处和欠缺点,为进一步提升卧龙自然保护区的自然教育力量,促进保护区和周边社区长期和谐发展提供可靠的实践依据。

1 调查对象及方法

1.1 调查对象

本研究选择汶川县三江镇为调查地,参加三江学堂公益性自然教育活动的学生为研究对象,由卧龙自然保护区三江保护站调查组成员于2020年7—9月负责实施完成。

1.2 调查问卷的设计和内容

本次调查问卷主要以封闭式的提问方式进行,调查问卷共分为3部分:一是研究对象的基本情况调查,包括性别、年龄、活动目的、参加自然教育活动的次数和途径;二是自然教育活动前后,孩子们对自身在学习能力、观察能力、动手能力、团队协作能力和社会交际能力方面的满意度调查;三是自然教育前后,孩子们对卧龙自然保护区生态功能的认知度调查。

1.3 调查问卷的发放和数据处理

调查过程中,为保证调查结果的有效性,考虑到学生的在年龄段、学习段等方面的差异,调查组成员向参加自然教育活动的学生逐一提问,如实填写,并对疑问之处作详细讲解。共发放问卷101份,有效回收问卷93份。对问卷调查数据的处理采用SPSS20.0统计分析软件进行。

2 结果与分析

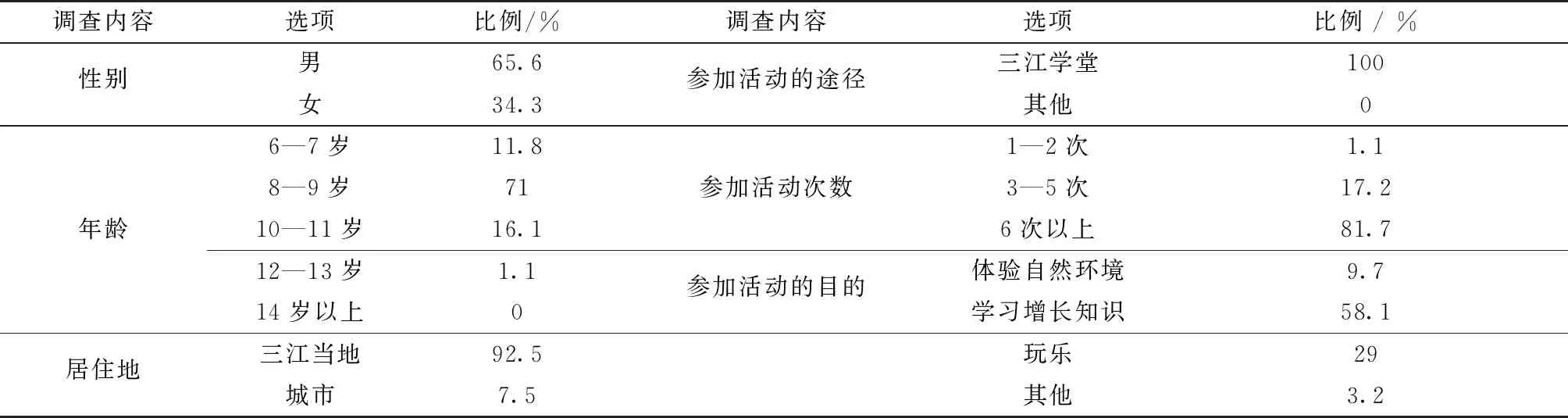

2.1 调查对象基本情况分析

由表1调查对象的统计学特征可以看出,参加自然教育活动的学生年龄集中在8—9岁,主要来源于三江当地社区,且男学生居多。参加自然教育活动6次以上的占81.7%,且都是通过三江学堂参加的,而他们参加自然教育活动的目的主要以学习增长知识和玩乐为主。

2.2 自然教育活动前后学生们对自身各项能力的满意度变化分析

自然教育活动前后学生们对自身各项能力的满意度变化结果如表2所示,Sig=0.000<0.05,差异显著。这说明自然教育活动前后,学生的学习能力、观察能力、动手能力、团队协作能力和社会交际能力,有显著的差异。

表1 调查对象的统计学特征

表2 T检验法分析自然教育活动前后孩子们各项能力的满意度变化

用一般线性模型分析年龄段、性别、活动次数和活动目的等因素对孩子们各项能力提升的影响。整理后结果如表3所示,性别对于参与活动的次数和相关能力提升的影响并不显著。不同年龄段的学生参加自然教育活动的次数有显著差异,参加活动6次以上的主要都是年龄段集中在8—9岁的学生。同样地,在学习能力、动手能力和团队协作能力方面,年龄越小的孩子,能力提升的程度反而越高。活动次数对各项能力的提升具有重大的影响,参加活动的次数越多,学生各项能力的提升程度也越显著。同时,活动目的对学习能力、动手能力、社会交际能力以及团队协作能力的影响也非常显著。

表3 学生各项能力变化的影响因素分析

2.3 自然教育前后学生对卧龙自然保护区生态功能的认知度变化分析

问卷调查结果显示:在公益性自然教育活动开展前,77.4%的学生都知道四川卧龙自然保护区的大致位置,但了解保护区生态功能的仅占26.7%。自然教育活动后,95.7%的学生表示对卧龙自然保护区生态功能的了解及支持,这充分体现了自然教育在提升学生们认知度方面的重大作用。

3 讨论

3.1 开发针对不同年龄段学生的自然教育课程,满足各年龄段学生的自然体验需求

问卷调查结果显示,当前三江学堂实施的自然教育活动的课程内容所针对的学生年龄段较为单一,因此在今后的课程开发上,应根据不同学段的学生认知特点而开发出具有较高区分度的自然教育课程,从而满足不同年龄段学生的自然体验需求[4]。

3.2 开发具有本地特色的课程,激发并维持学生们的学习热情

区别于课堂教学,自然教育没有统一的教材供参考,也没有固定的模式供学习。课程的开发应当结合实际,充分挖掘地域特色,并与科学、生物、地理等学科以及当地的文化传承相整合,同时增强课程的体验性与参与性[5],让学生们彻底从书本中“解放”出来,主动加入到新的环境中进行实践学习,这是激发并维持学生们学习热情的重要因素,这也是自然保护区公益性自然教育活动得以长期可持续发展的重要决定因素。

3.3 自然导师要注重个人素养和责任担当,引导学生们形成正确的人生观、价值观和世界观

自然教育是学校教育的补充,不仅有助于提升学生们的学习、观察、动手等能力,同时自然导师的作为还能影响到学生们的价值观走向。因此,作为有着自然保护工作者身份的自然导师,不论在日常生活还是教学中,都应注重个人素养和责任担当[6],要保持积极向上的心态,散播正能量,引导学生们形成正确的人生观、价值观和世界观。

3.4 自然保护区需要在周边社区长期开展公益性的自然教育活动

当前在国内,自然教育并未形成独立学科被纳入学校课程,因此,自然教育活动是由相关自然教育机构来完成的。在受众方面,面向城市中小学生的经营性自然教育机构成为自然教育行业的主力军,农村和山区的孩子却成为行业发展的盲点[7]。而对于我国的各级自然保护区来说,能否得到周边社区居民的支持和认同,则直接关系到自然保护区管理的成败[8]。因此,在自然保护区周边社区长期开展公益性自然教育活动,是由保护区的生态功能决定的,也是保护区宣传教育工作的重要组成部分。