柴胡解毒汤联合针灸对慢性乙肝患者炎症指标及免疫指标的影响

魏建新

(安阳市第七人民医院中西医结合科,河南安阳455004)

慢性乙型肝炎(CHB)患者临床症状无特异性,大多以食欲减少、恶心、乏力、腹胀及轻度发热为主要症状,当病情严重时会出现黄疸,皮肤、尿液、眼睛呈黄色,若长期得不到有效治疗会造成肝内纤维结缔组织增生,甚至发生癌变,危及患者生命健康[1-2]。临床治疗CHB 以抗病毒和调节免疫的西药为主,但其对肝细胞受损,造成肝脏微循环障碍的治疗效果并不理想。祖国医学认为,乙肝属“肝着”“黄疸”“胁痛”等范畴,主要困湿热存于体内,阻滞肝胆引起,故治疗应以清热利湿为主。而柴胡解毒汤清热利湿、疏肝升阳、利胆退黄、活血补气之功效;因CHB 对患者身心健康有严重影响,需采取及时有效的治疗方案以改善患者的病情。而针灸治疗可理气止痛、消胀除满、解郁清肝。基于此,本研究旨在探讨柴胡解毒汤联合针灸对CHB 患者炎症指标及免疫指标的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料:经我院医学伦理委员会批准,采用随机数表法将2015 年1 月至2019 年12 月我院收治的65 例CHB 患者分为对照组(32 例)和观察组(33 例)。对照组中男18 例,女14 例;年龄28~47岁,平均(37.58±6.53)岁;病程2~8 年,平均(5.12±1.81)年;并发症:脂肪肝13 例,肝硬化10 例,肝炎后高胆红素血症9 例。观察组中男18 例,女15 例;年龄29~48 岁,平均(39.05±6.36)岁;病程2~9 年,平均(5.21±1.85)年;并发症:脂肪肝14 例,肝硬化11 例,肝炎后高胆红素血症8 例。两组患者一般资料差异不显著(P>0.05),具有可对比性。

1.2 诊断标准:①西医符合《慢性乙型肝炎诊断标准(2015 年版)》中CHB 诊断标准[3];②中医辨证符合《中医病症诊断疗效标准》中肝胆湿热证[4],主症:眼睛身体俱黄、黄色鲜明;次症:发热烦渴、恶心呕吐、口苦口干、腹满胀痛、大便干燥、尿液呈黄色;舌脉:舌苔黄腻,脉弦。

1.3 方法:两组均予以常规治疗:①口服恩替卡韦0.5mg/次,1 次/d;②口服还原型谷胱甘肽0.4g/次,3次/d,治疗4 周。

1.3.1 对照组:对照组在常规治疗基础上采取柴胡解毒汤治疗,组方:柴胡20g,夏枯草、茵陈、白芍、芒硝各10g,黄连、郁金、广木香、姜半夏、大黄、甘草各5g,栀子3g;水煎取药汁300ml,1 剂/d,分早晚2 次温服,治疗4 周。

1.3.2 观察组:观察组在对照组基础上予以针灸治疗:穴位选择:①背部:肝俞、膈俞、T7-9 夹脊、胆俞;②腹部:建里、关门、中脘、下脘、太乙、期门;③肩胛:天宗、曲垣、肩外俞、肩中俞;④其他穴位:太冲、阳陵泉、足三里。穴位常规消毒后,使用40mm的无菌毫针针刺以上穴位,待得气后施以补泻手法,间隔5min 运针1 次,共留针30min,1 次/d,治疗4 周。

1.4 评价指标:于两组治疗前及治疗4 周后,清晨空腹抽取肘静脉血5mL,离心10min(速度3000r/min)后取血清,检测炎症指标、T 淋巴细胞亚群及肝功能指标:①炎症指标:酶联免疫吸附法测定血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-1β(IL-1β)及白介素-6(IL-6)水平;②T 淋巴细胞亚群:采用BC-2600 型全自动三分类血细胞分析仪测定T 淋巴细胞亚群(CD4+、CD3+、CD4+/CD8+);③肝功能指标:以酚试剂法测定血清总蛋白(TP)、球蛋白(GLB),以酶偶联法测定血清谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)水平,以咖啡因法测定血清总胆红素(TBil)水平。

1.5 统计学方法:采用SPSS 25.0 统计学软件分析数据,计量资料采用均数±标准差表示,组间用独立样本t检验,组内用配对样本t检验,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

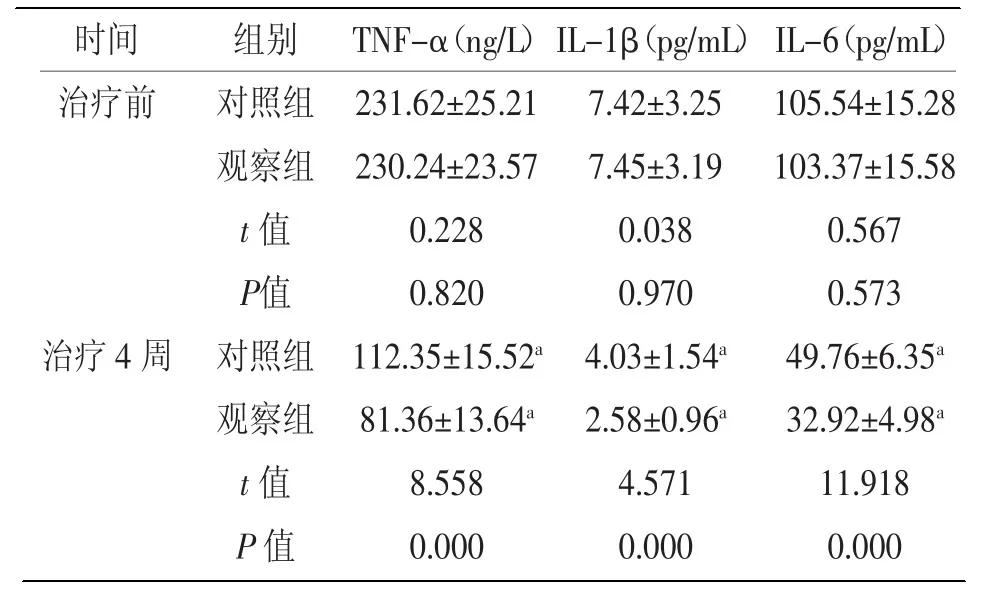

2.1 炎症指标:治疗前,两组血清TNF-α、IL-1β、IL-6 水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗4 周后,两组血清TNF-α、IL-1β、IL-6 水平较治疗前低,且观察组上述指标水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 两组患者炎症指标对比 (±s)

表1 两组患者炎症指标对比 (±s)

注:与同组治疗前对比,aP<0.05

时间 组别 TNF-α(ng/L)IL-1β(pg/mL) IL-6(pg/mL)治疗前 对照组 231.62±25.21 7.42±3.25 105.54±15.28观察组 230.24±23.57 7.45±3.19 103.37±15.58 t 值 0.228 0.038 0.567 P值 0.820 0.970 0.573治疗4 周 对照组 112.35±15.52a 4.03±1.54a 49.76±6.35a观察组 81.36±13.64a 2.58±0.96a 32.92±4.98a t 值 8.558 4.571 11.918 P 值 0.000 0.000 0.000

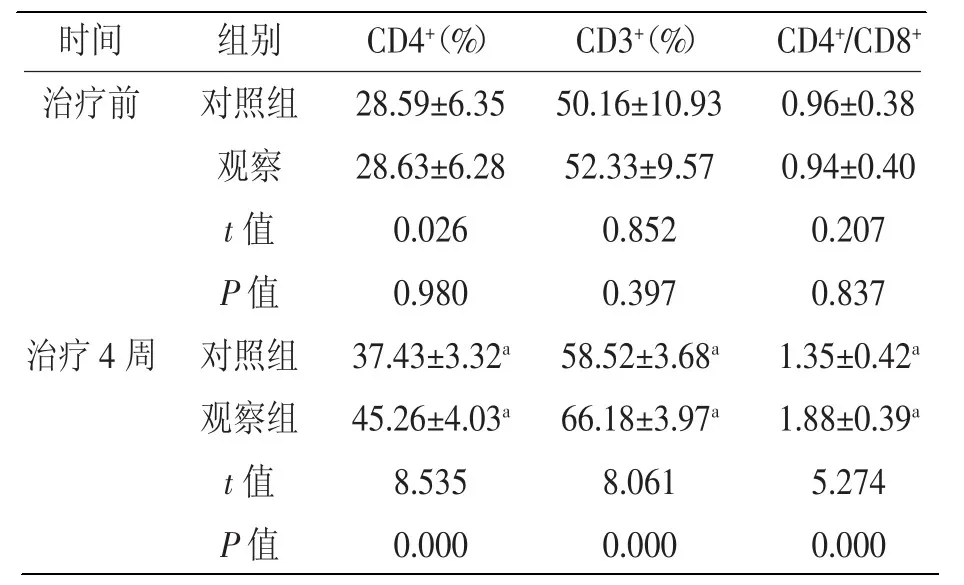

2.2 T 淋巴细胞亚群:治疗前,两组CD4+、CD3+及CD4+/CD8+对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗4 周后,两组CD4+、CD3+及CD4+/CD8+均较治疗前高,且观察组上述指标均高于于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表2。

表2 两组患者T 淋巴细胞亚群对比 (±s)

表2 两组患者T 淋巴细胞亚群对比 (±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05

时间 组别 CD4+(%) CD3+(%) CD4+/CD8+治疗前 对照组 28.59±6.35 50.16±10.93 0.96±0.38观察 28.63±6.28 52.33±9.57 0.94±0.40 t 值 0.026 0.852 0.207 P 值 0.980 0.397 0.837治疗4 周 对照组 37.43±3.32a 58.52±3.68a 1.35±0.42a观察组 45.26±4.03a 66.18±3.97a 1.88±0.39a t 值 8.535 8.061 5.274 P 值 0.000 0.000 0.000

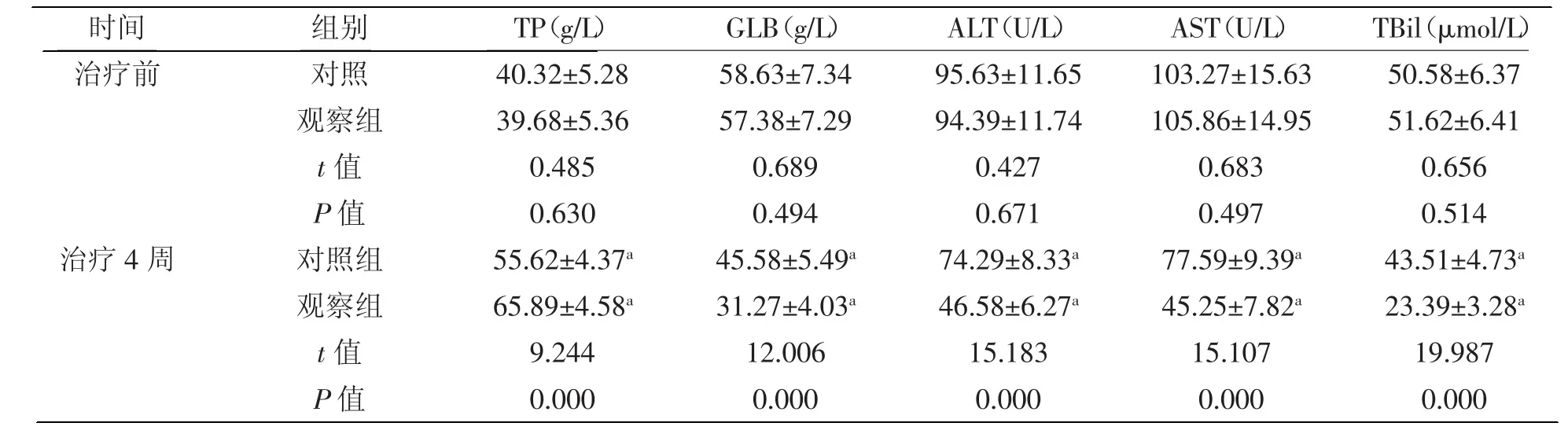

2.3 肝功能指标:治疗前,两组血清TP、GLB、ALT、AST 及TBil 水平对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗4 周后,两组血清TP 水平较治疗前高,GLB、ALT、AST 及TBil 水平均较治疗前低,且观察组TP 水平高于对照组,GLB、ALT、AST 及TBil 水平低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),详见表3。

3 讨论

CHB 主要由感染乙型肝炎病毒(HBV)引起,而HBV 可通过伤口、血液制品和血等途径传播,传染率较高,若长期得不到有效治疗,病毒增殖则会引起肝纤维化,增加治疗难度[5]。西医中临床治疗CHB一般采用抗病毒和调节免疫功能的药物治疗,但治疗方案无特异性,难以取得理想的临床疗效。

CHB 患者感染HBV 后会引起全身炎症反应,还将造成免疫功能紊乱,使免疫系统清除病毒能力减弱,从而损伤肝细胞,造成使肝功能受损。常规西医治疗中恩替卡韦抗病毒活性较高,可抑制HBV多聚酶活性,可阻止HBV DNA 合成,破坏病毒链的形成,达到抑制HBV 增殖的作用,抑制病情进展[6];还原型谷胱甘肽(GSH)参与肝细胞的生物转化,将有害物质转化为无害物质并排出体外,使体内能量升高,改善蛋白质、碳水化合物和脂肪的代谢,具有解毒和调节免疫系统的作用[7-8]。而上述药物虽有一定的治疗效果,但长期服用会使患者耐药性增强,影响治疗效果。

祖国医学中,乙肝属“肝着”“黄疸”“胁痛”等范畴,证型为肝胆湿热证。同时多认为湿热多毒是其发生的原因,湿热毒入侵体内,阻止期焦,造成肝胆抑郁,脾胃受气,进而造成毒气和湿热无法排出,阻塞内中,故治疗应以清热利湿,疏肝利胆为主。而柴胡解毒汤方中柴胡、夏枯草、黄连、大黄为君药,有清热利湿、疏肝升阳之效;茵陈、白芍、芒硝、郁金为臣药,有润燥通便、健脾和胃、利胆退黄之效;广木香、姜半夏、栀子为佐药,有行气止痛、降逆止呕之效;甘草为使药,有活血补气、调和方中其他药物烈性之效。诸药合用,具有清热利湿、疏肝升阳、利胆退黄、活血补气之功效。同时现代药物学表明,柴胡、夏枯草具有减轻肝细胞损伤,促进肝功能恢复和调节机体免疫功能的作用,能够调节T 淋巴细胞亚群;茵陈、白芍、黄连具有抗菌、抗炎及解热镇痛的作用,可减轻机体炎症反应[9];郁金可降低血清总胆红素水平,改善肝细胞代谢,恢复肝细胞功能的作用。柴胡解毒汤治疗CHB 虽有较好的效果,但该病迁徙不愈,治疗难度较大,难以取得显著的治疗效果。而针灸治疗通过针灸针刺肝俞、膈俞可疏肝利胆,养血清目[10];针刺建里、关门、太乙、期门可理气止痛、消积化滞;针刺中脘、下脘可消胀除满、祛湿化痰;针刺足三里可行气除胀、解郁清肝;针刺太冲、阳陵泉可清热化湿、健脾益气。因此,针灸具有理气止痛、消胀除满、解郁清肝之功效,可加强柴胡解毒汤的治疗效果。本研究结果显示,观察组治疗后血清TNF-α、IL-1β、IL-6 水平均低于对照组,CD4+、CD3+及CD4+/CD8+均高于对照组,且观察组TP 水平高于对照组,GLB、ALT、AST 及TBil 水平低于对照组,提示柴胡解毒汤联合针灸治疗可改善慢性乙肝患者的炎症指标、免疫指标及肝功能指标,效果较好。

综上所述,慢性乙肝患者采取柴胡解毒汤联合针灸治疗的效果较为显著,可减轻炎症反应,改善免疫功能及肝功能。

表3 两组肝功能指标对比 (±s)

表3 两组肝功能指标对比 (±s)

注:与本组治疗前比较,aP<0.05

时间 组别 TP(g/L) GLB(g/L) ALT(U/L) AST(U/L) TBil(μmol/L)治疗前 对照 40.32±5.28 58.63±7.34 95.63±11.65 103.27±15.63 50.58±6.37观察组 39.68±5.36 57.38±7.29 94.39±11.74 105.86±14.95 51.62±6.41 t 值 0.485 0.689 0.427 0.683 0.656 P 值 0.630 0.494 0.671 0.497 0.514治疗4 周 对照组 55.62±4.37a 45.58±5.49a 74.29±8.33a 77.59±9.39a 43.51±4.73a观察组 65.89±4.58a 31.27±4.03a 46.58±6.27a 45.25±7.82a 23.39±3.28a t 值 9.244 12.006 15.183 15.107 19.987 P 值 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000