县域经济协调发展实证分析

——以惠州市为例

陈宏寿

(惠州经济职业技术学院,广东 惠州 516057)

作为国民经济重要组成部分的县域经济,在系统性地解决新型城镇化、优化产业结构和社会综合治理(如精准扶贫、化解社会矛盾和强化治安防控)等方面,发挥着不可或缺的作用,其发展状况直接关系着市、省乃至整个国家国民经济的发展。县域经济协调发展问题已成为社会经济发展的焦点,受到学者和社会的共同关注。近年来,越来越多的学者通过构建指标体系的方式研究县域经济发展水平,并结合本地区县域经济发展状况提出对策。张云云(2017)运用因子分析法,对芜湖市四区四县经济发展水平进行量化与评价,找出其经济发展水平差异的原因,并针对性地提出调整产业结构、加大科技创新扶持力度和搭建招商引资平台,以推动芜湖市经济全面发展[1]。张荣天(2019)运用变异系数、锡尔指数等定量分析法,对安徽省县域经济发展空间的相关性和与周边地区间差异平均程度构建理论模型,深入分析安徽省县域经济发展差异,建议出台皖北地区扶持政策、调整县域产业布局和推进新型城镇化等措施,从而强化统筹安徽省县域经济协同发展[2]。曾苑、邓文博(2019)构建了河源市县域经济综合发展评价指标体系,同样运用了因子分析法对河源市县域经济进行实证分析,并就其分析结果提出政策建议[3]。

一、惠州市县域经济发展现状分析

广东省惠州市现辖四区三县,分别是惠城区、惠阳区、惠东县、博罗县、龙门县、大亚区和仲恺区。首先,地区生产总值保持平稳增长。2020年,惠州市地区生产总值4221.79亿元,同比增长1.5%,为广东经济发展提供新动力与成为粤港澳大湾区东部中心城市奠定夯实基础。其次,加快产业结构优化升级。近年来,惠州市不断优化营商环境,信利康乐创汇5G智慧园、人工智能产业园、中电北斗芯创谷项目和埃克森美孚化工一体化项目等多个百亿元级中外资大项目争相落户惠州市,着力转向高质量发展阶段,2019年第一产业、第二产业、第三产业总产值分别是205.50亿元、2169.12亿元和1802.79亿元,2019年三次产业比例达到4.7:51.8:43.5,三次产业构成比例进一步优化[4]。再次,固定资产投资增速持续向好。通过实施大项目(如新能源产业园、哈工大机器人智谷项目、海油惠州炼化二期建设、中新工业园汽车零配件生产等项目)战略驱动,使惠州市营商环境不断累积向好因素。2018年,惠州市地区生产总值首次超过4000亿元,这是一个积极的信号,说明惠州市以建设“国内一流城市”为第一要务的发展目标是正确和可行的,一座绿色发展与产城融合的现代新城已初露雄姿。

二、惠州市县域经济发展水平评价模型构建

1.研究方法及模型的构建

县域经济协调发展研究方法主要有回归分析法、因子分析法、主成分分析法和聚类分析法等。由于县域经济发展研究中涉及比较多的指标,且这些指标之间存在较为明显的相关性,而通过因子分析法,能够通过假想变量得到反映主要信息的观测变量,以达到浓缩数据的预期效果,这种方法是研究县域经济发展常用的研究方法。因此,本文运用因子分析法考察惠州市县域经济多个变量间的相关性,有利于揭示惠州市县域经济发展水平内部变量之间的规律,在比较中找到自身发展存在的不足之处,以期为惠州市出台经济发展规划建言谋策。

在因子分析中,公共因子的线性函数与特殊因子之和构成每一个变量[5],即

Xi=ai1F1+ai2F2+…+aimFm+εi(i=1,2,…,p)

用因子分析法建立的统计模型可表示为:

写成矩阵形式:

简记为X=AF+ε

且满足:

(1)m≤p;

(2)Cov(F,ε)=0,即公共因子与特殊因子是不相关的;

在提取出公因子之后,可以用公因子的线性组合来表示公因子,计算各公因子得分,即:

Fj=βj1x1+βj2Fx2+…+βjpxp(j=1,2,…,m)

2.指标选取

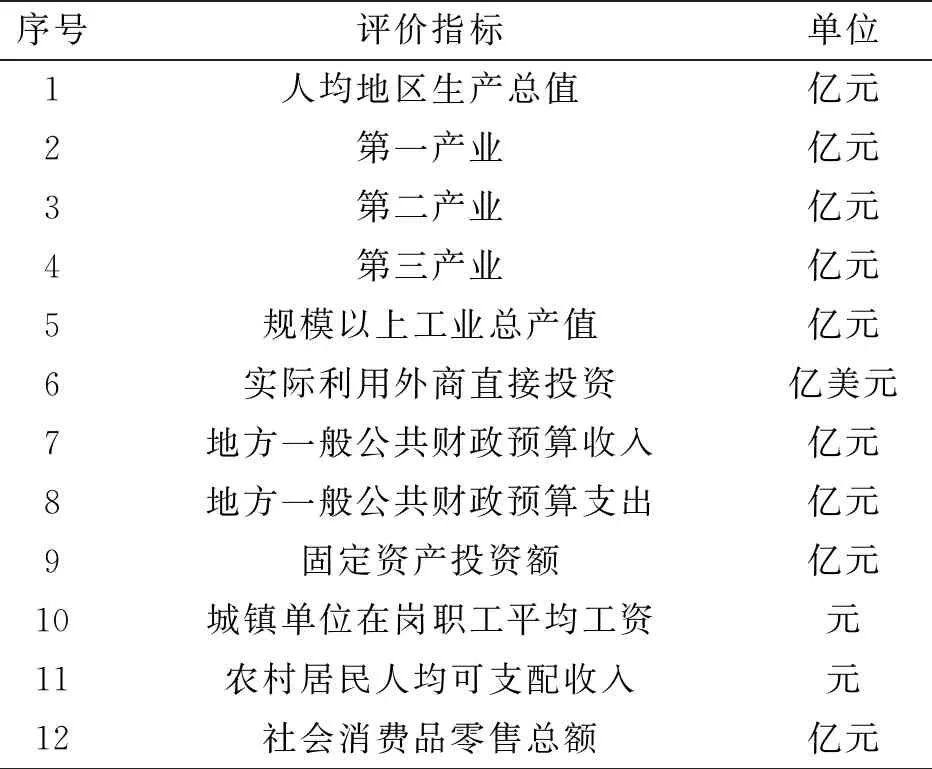

为了量化分析惠州市县域经济发展状况,在查阅相关文献和结合惠州市经济发展关键指标的基础上,文章选取了地区生产总值、三大产业总产值、规模以上工业总产值和实际利用外商直接投资等12个指标的方式构建惠州市县域经济协调发展实证分析指标体系,如表1所示,指标数据来源于2013—2020年广东省统计年鉴及2013—2020年惠州市统计年鉴。

表1 惠州市县域经济协调发展实证分析指标体系

三、惠州市县域经济发展水平实证分析

1.数据标准化

在进行因子分析时,由于采集的12个参数的量纲和数值间的相关性存在极大差异,比如地区生产总值(亿元),实际利用外商直接投资(亿美元)、农村居民人均可支配收入(元),因为这些数据反映不同的社会现实意义,且其选择的计量单位不同,都会导致数据在绝对数值上产生非常大的变化,从而使得各个变量之间不具有综合性,所以,为了消除不同量纲和数值间对相关性产生的影响,使用SPSS20.0对原始数据标准化处理后,就可消除量纲和数量级的影响,从而得到标准化的数据矩阵。

2.因子分析适用性检验

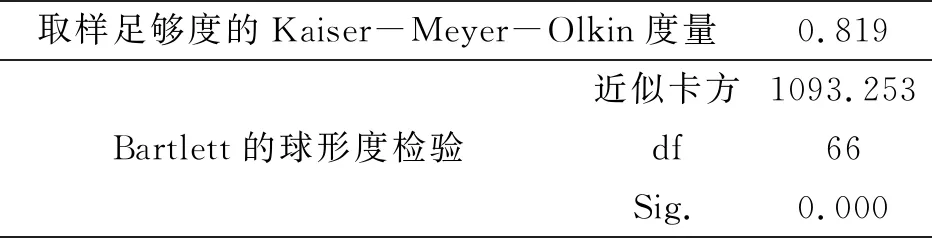

做因子分析之前,运用SPSS 20.0录入相关数据后,以降维的方式形成KMO和Bartlett分析结果。由表2可知,当KMO值为0.819(>0.6)时,通过假设验证,因此认为所出选取的12个指标变量适合做因子分析。Bartlett球形度检验sig.为0(<0.05)时,球形假设被拒绝,由此可知12个指标变量之间存在相关性,就可以认为适合做因子分析[6]。

表2 KMO和Bartlett的检验

3.提取主成分

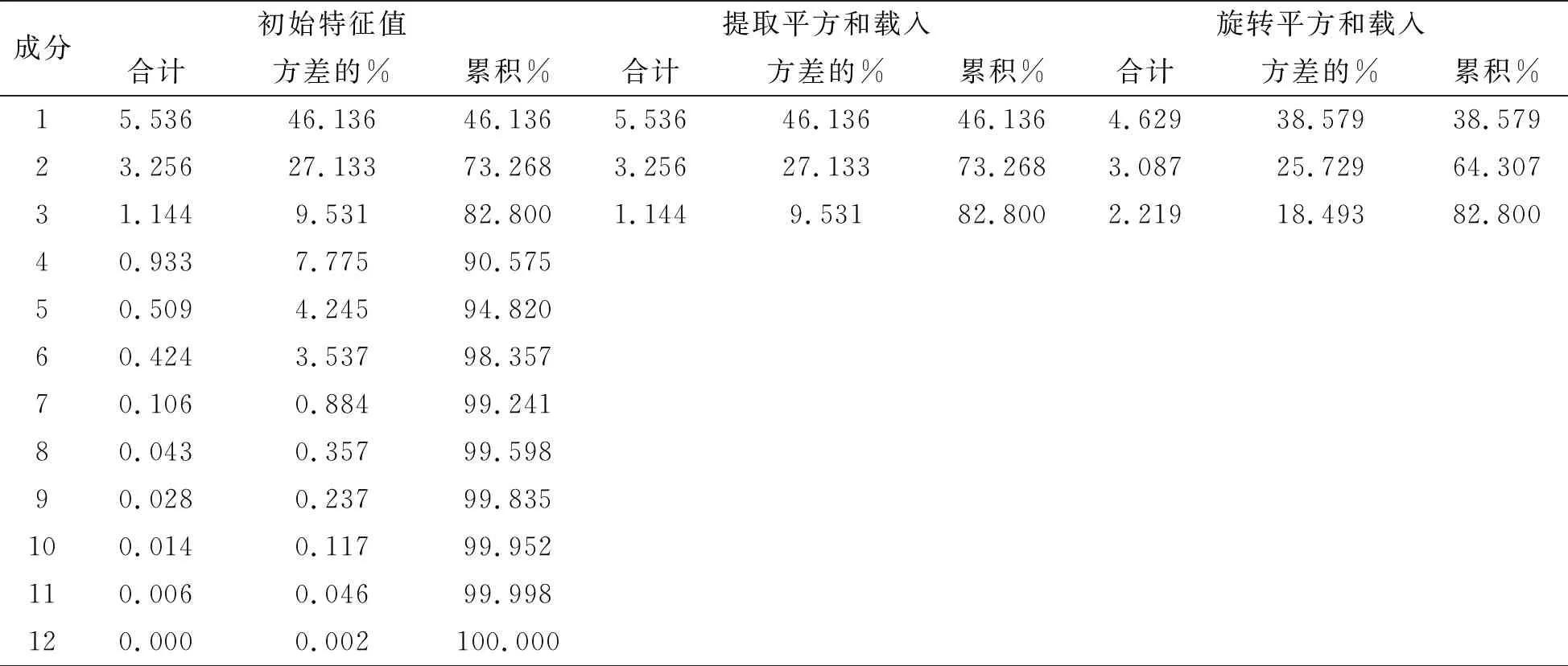

正如上文所述,研究中有多少个变量,主成分提取就会产生多少个主成分。但在提取主成分过程中,也要注意尽可能多地包含对数据变异的解释。所以,运用加权最小二乘法进行主成分提取,其结果如表3所示。

表3 解释的总方差

从表3可知,第三主成分的特征值为1.144(>1),而第四主成分的特征值为0.933(<1),即当保留前三位作为主成分时,就能体现因子分析法降维数据的目的。

4.计算公因子得分

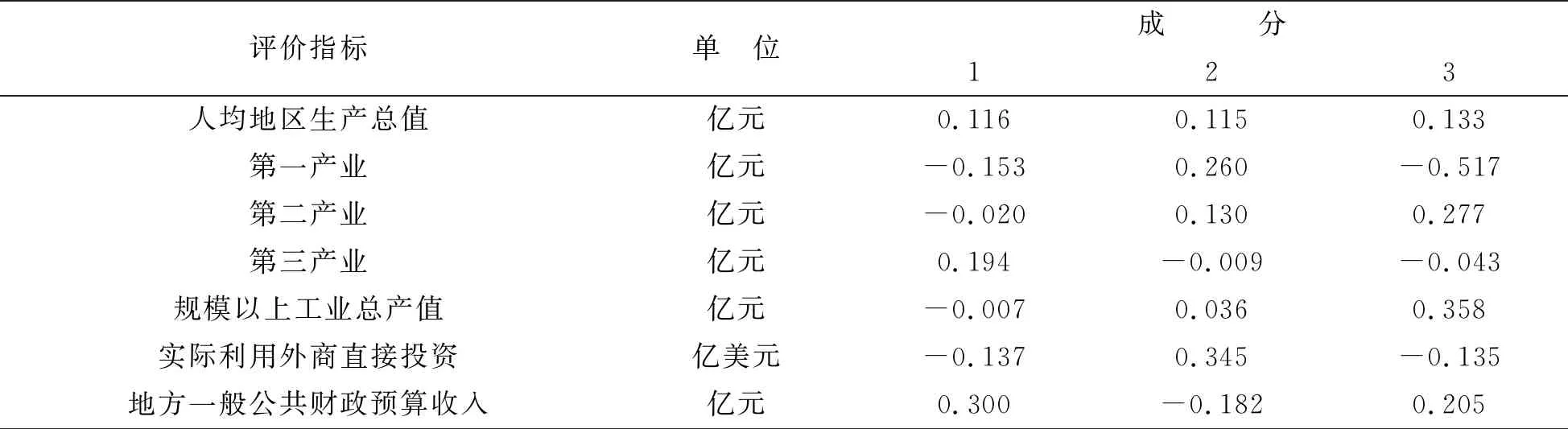

根据成分得分系数矩阵,可计算出因子得分,如表4所示。

表4 成分得分系数矩阵

根据表4的因子得分系数矩阵,可以得到因子得分的计算公式:

F1=0.116ZX1-0.153ZX2-0.020ZX3+0.194ZX4-0.007ZX5-0.137ZX6+0.300ZX7+0.256ZX8+0.046ZX9+0.044ZX10-0.092ZX11+0.202ZX12

F2=0.115ZX1+0.260ZX2+0.130ZX3-0.009ZX4+0.036ZX5+0.345ZX6-0.182ZX7-0.112ZX8+0.175ZX9+0.206ZX10+0.364ZX11-0.042ZX12

F3=0.133ZX1-0.517ZX2+0.277ZX3-0.043ZX4+0.358ZX5-0.135ZX6+0.205ZX7+0.062ZX8-0.115ZX9-0.020ZX10-0.130ZX11-0.057ZX12

其中,ZX1,ZX2,…,ZX12系标准化后的变量。

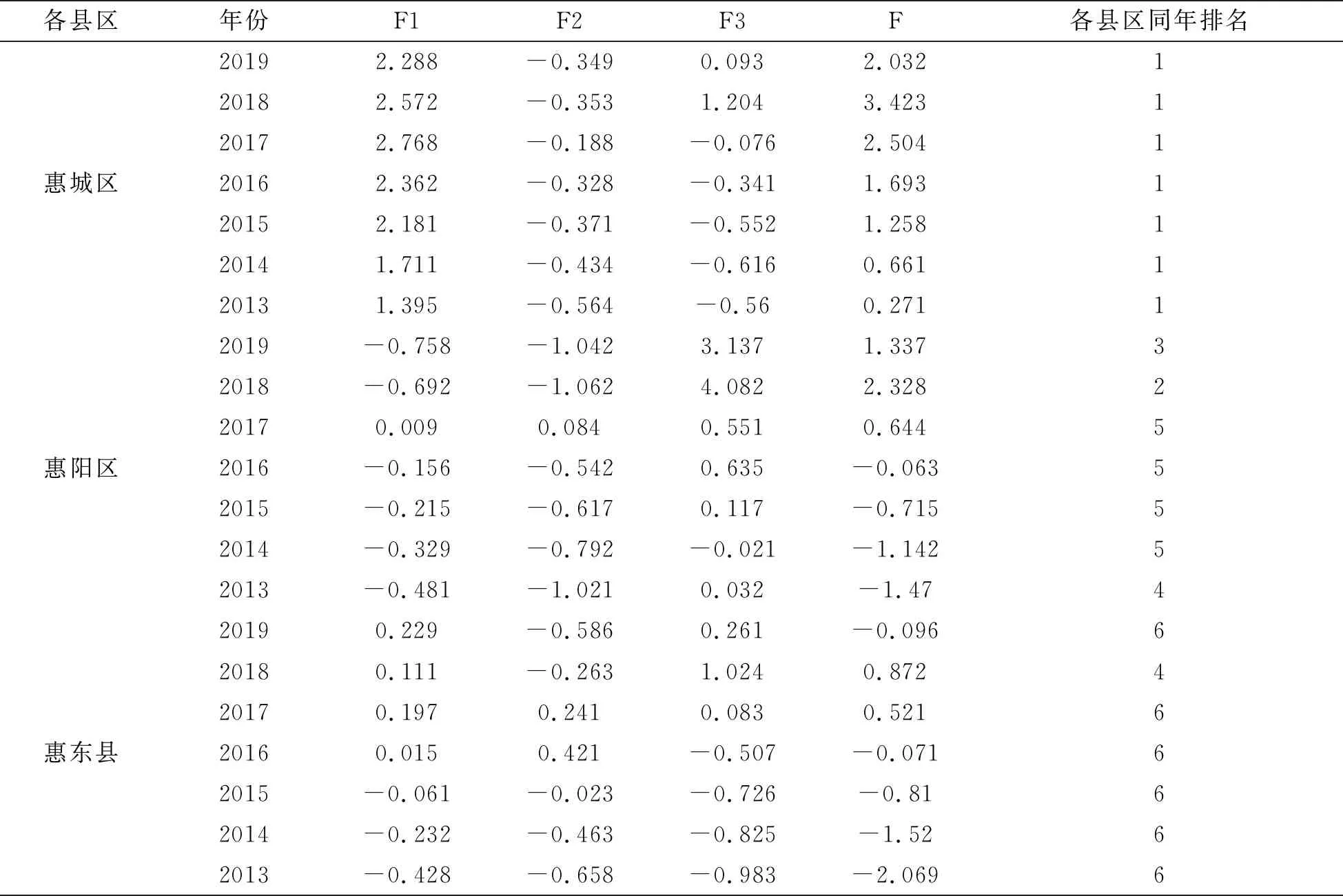

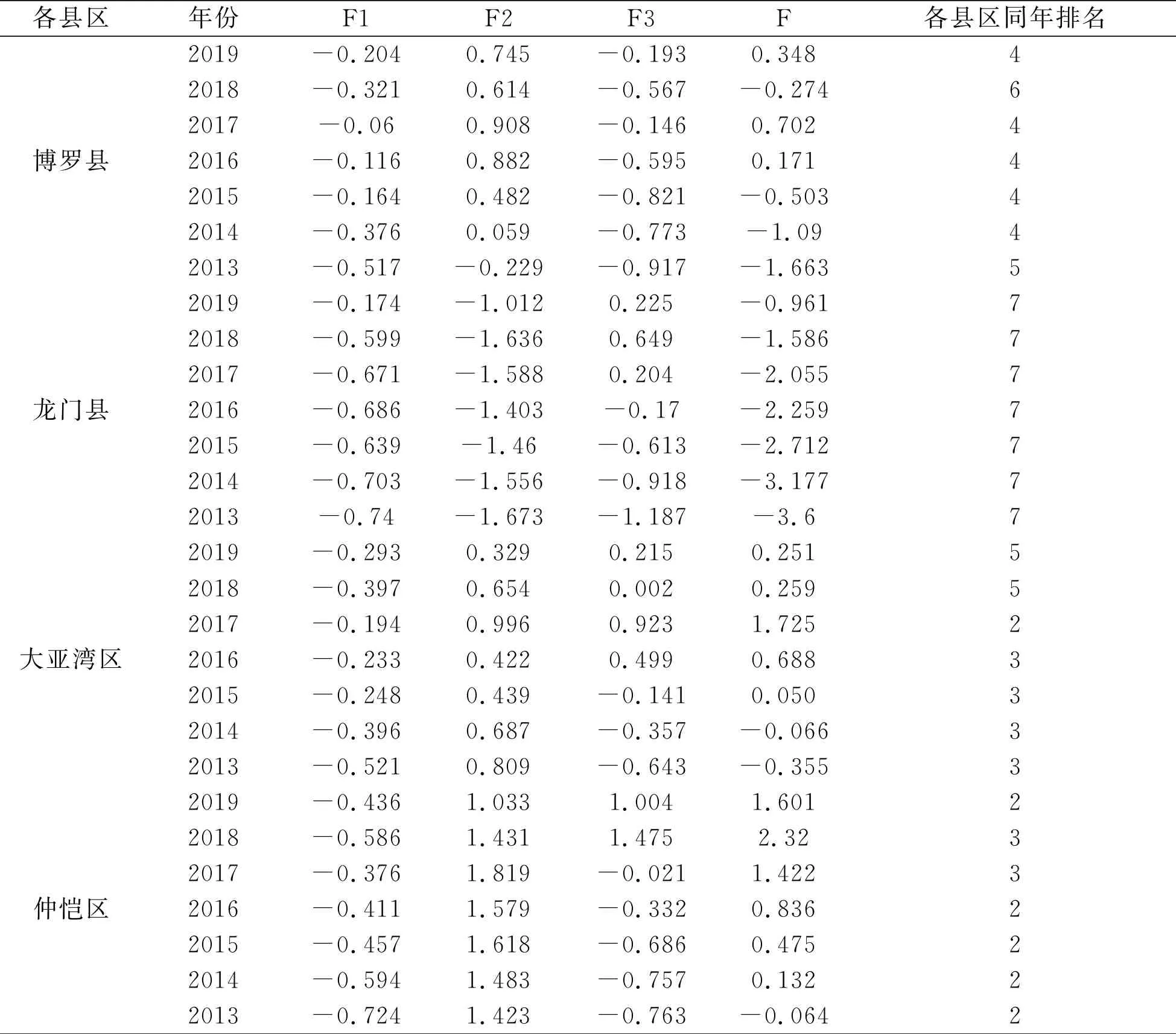

5.计算因子综合得分

运用因子分析的方法,在分析惠州市2013—2019年12个指标数据的基础上,得出各主成分得分F1、F2和F3,再根据表4中的各主成分的方差贡献率占有比乘以各主成分得分,就能获得每个地区的综合得分,即

F=0.461F1+0.271F2+0.095F3,即可算出各县区综合得分,并对其计算结果按降序的方式进行排名,如表5所示。

表5 2013—2019年惠州市县域经济发展因子得分及排名

续表5

四、惠州市县域协调发展对策与建议

1.发挥先进区域引领作用

惠城区、仲恺区和大亚湾区作为惠州市经济发展的主引擎,在全市奋力建设国内“一流城市”的背景下,惠城区作为中心城区,围绕营商环境(如重大项目审批“绿色通道”、建设智慧投资服务平台和阳光采购等)和生活品质(如优化城市建筑布局、打造“丰”字现代交通网络和提升城市公共空间品质等)为中心,努力建设一流中心城区。仲恺区作为国家级高新区,依托现有产业和发展优势,通过增强技术创新能力和发挥产业集聚效应,吸引百亿级投资的重点项目落户,争创高质量发展的引领区。大亚湾区以建设世界级绿色石化产业基地为目标,提升上下游石化产业链精细化发展,并将其打造成惠州经济增长极。这些先进区域的产业优势是经过沉淀而形成的,其产业基础和综合发展质量较为夯实,对惠州县域经济的协调发展具有重要示范意义和引领作用。

2.挖掘县域经济发展潜力

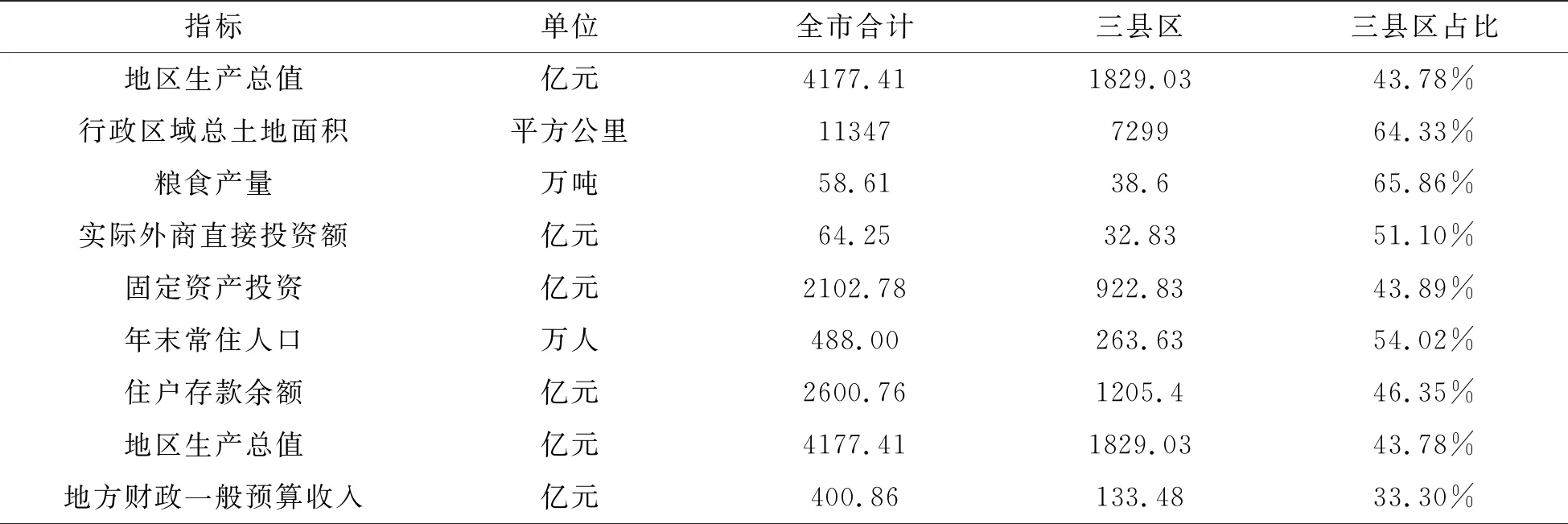

与惠城区平均水平相比,惠阳区、惠东县和博罗县仍有较大的发展空间,如表6所示,2019年三县区地区生产总值分别占全市GDP的14.91%、14.99%和13.88%,与惠城区地区生产总值相差230多亿元,但三县区在行政区域总土地面积占比64.3%、粮食产量占比65.9%和实际外商直接投资额占比51.1%等方面,都有较为明显的发展后劲,这些发展要素既是三县区发展的难点也是经济增长的潜力点。有鉴于此,三县区有必要结合县区实际,因地制宜推进跨越式发展[7]。首先,定位于高质量发展的惠阳区,应以打造产业平台建设为龙头,扎实推进千亿级产业园区——惠阳(象岭)智慧科技产业园建设,全面对标深圳和主动承接粤港澳大湾区产业转移,培育产业集聚新增长点。其次,定位于魅力之城的惠东县,通过实施大项目(四大产业带)带动产业集群(制鞋业、新能源、新材料和海洋装备制造业)集聚发展、依托山区特色资源(生态旅游、生命健康),为产业支撑推动乡村振兴,保持高质量发展势头。最后,定位于现代魅力强县的博罗县,以壮大实体经济为抓手,积极引进国内外世界500强、高新技术企业等优质企业,构建“1(基础产业)+2(两大特色产业)+3(三大支柱产业)+N(战略新兴产业)”的特色现代产业体系,凭借准确的发展定位和差异的产业转型,已逐步成为惠州市经济高质量发展的“压舱石”。可见,深挖县域经济优势产业,用绿色发展的理念强势推进县域产业集群和扎实推动乡村振兴[8],必将对惠州市高质量发展产生聚合效应。

表6 2019年三县区经济主要指标占比情况

3.推进山区经济协调发展

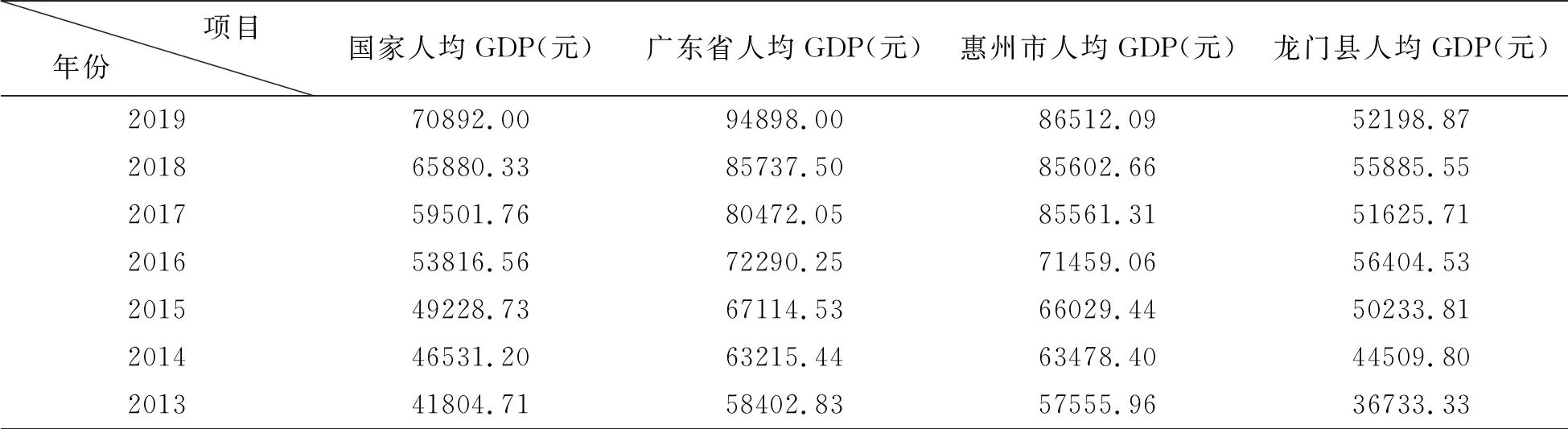

从地区生产总值来看,惠州市2019年地区生产总值为4177.41亿元,连续7年位居广东省第五,而惠城区和龙门县2018年地区生产总值分别为813.23亿元和166.41亿元,分别占全市地区生产总值的19.479%和3.98%,两者相差达15.49%。从人均GDP来看(如表7所示),龙门县人均GDP低于国家、省市平均水平,增长速度较为缓慢,但惠阳区2019年生产总值622.89亿元,同比增长14.47%,成为惠州市各县区增速的“第一名”[9]。由此可见,惠州市县域经济发展不平衡,是广东经济乃至全国经济发展的缩影。作为定位于建设生态文明示范县的龙门县,是惠州市唯一的广东省山区扶贫县,近5年来,地区生产总值增长速度相对来说比较慢,位于全市末位(如表5所示),为扭转山区不发达局面,首先,推进基础设施建设。根据龙门县主导产业实际,对现有产业发展与布局进行科学规划,引导国家和省市相关扶贫资金投入到龙门县基础设施建设。其次,实施区域内对口协作帮扶。集生态景观和智慧科技于一体的仲恺高新区,到2019年全区生产总值已达643.33亿元(位居全市第3位),“2(智能终端、新型显示)+1(现代服务业)+X(若干战略性新兴产业)”现代化产业体系的雏形已经初具规模,坚持“先富带动后富”的原则,由仲恺区对口帮扶龙门县,并出资设立龙门县产业发展基金,问诊把脉龙门县产业发展定位,解决企业融资难和实施两地产业转移战略对接[10]。最后,激发龙门县脱贫内生动力。坚持“产业+技能”的原则,产业方面引入地方龙头企业,将资本、技术与山区自然禀赋有机融合,夯实“三农”发展根基,如佳兆业集团组建非盈利性质的扶贫公司,凭借“造血”与“输血”并重的产业闭环扶贫模式,助推龙门县加快美丽乡村建设。而技能培训方面,则通过扩大财政扶贫资金的导向作用,强化农村劳动力职业技能培训和培育推广“名特优新”农产品,使更多新型职业农民掌握现代农业生产技能和网络营销新技术,实现农业增产和农民增收。

表7 各地人均GDP比较