四川流动人口失业状况及其影响因素分析

封宇琴 李静

摘 要:近年来,随着我国流动人口规模的扩大和整个宏观经济形势的下行,流动人口的失业问题越来越引起人们的关注。本文以“迁移四因素”理论为分析框架,采用2017年中国流动人口动态监测调查数据(CMDS)结果中筛选的四川数据,对四川流动人口的失业情况进行描述性分析,并在此基础上借用Logistic二元回归模型研究其具体影响因素。结果表明,除了流动人口的个人因素以外,流入地、流出地以及流动过程等有关因素也会对流动人口失业率产生显著影响。同时,流动人口失业问题常常与家庭、社会等问题叠加,从而使其变得愈发复杂和严峻,需要引起高度重视。

关键词:流动人口;失业;迁移因素;四川

一、研究背景

流动人口一般指居住地与户口登记地所在的乡镇街道不一致且离开户口登记地半年以上的人口。根据四川省2015年全国1%人口抽样调查主要数据公报显示,截至2015年11月1日零时,全省常住人口中,流动人口为1253万人。这一数据与2010年第六次全国人口普查时相比,增加了79万人,增长6.73%。而根据2018年四川省人口统计公报显示,2018年全省常住人口中,流动人口为1310.4万人,占比15.7%。这与前面提到的2015年抽样数据比起来,又增加了57.4万人,增长4.58%。这表明,随着城市化进程的不断推进,流动人口的规模正在持续不断增长。究其原因,无疑与农村剩余劳动力的存在、户籍制度的松动以及寻求更高收入的经济动因有关[1]。同时,近年来流动人口的失业问题也日益明显,受户籍制度及与之相关联的社会福利保障制度等因素的影响,受流动人口自身人力和社会资本等的制约,流动人口在就业条件、权益保护以及社会保障等方面与非流动人口比起来存在明显的弱势。大多流动人口在面临失业时无法享受失业保险,从而加剧了他们的生活负担。然而受固化思想影响,人们总认为流动人口工资要求低、机会多、流动性强,从而使得他们的失业问题未能得到足够的重视[2]。那么,对于四川这样一个人口流出大省来说,现阶段其流动人口的失业状况究竟如何?哪些因素导致了他们的失业?这些问题都值得我们探讨。

本文基于对国家卫健委2017年中国流动人口动态监测调查数据(CMDS)结果中筛选的四川数据的分析,具体分析了四川省流动人口的失业状况及其影响因素,并提出相应的政策启示。

二、文献评述

流动人口失业的问题是一个跨学科的复杂问题,从经济学角度来看,已有的研究大致可以分为三类:

第一类是关于失业及其原因的相关理论阐述。在大萧条以前,受“萨伊定律”的影响,西方古典经济学家们认为不存在真正的失业。在完全竞争的条件下,即使存在失业,也只能是由工资水平不恰当引起的“自愿失业”和“摩擦性失业”[3]。而按照凯恩斯的观点,失业问题从表面上看源自于信息的不充分和有效需求的不足;从根本性来看则源自于周期性的经济萧条[4]。但以弗里德曼为代表的货币学派则认为,失业这一现象在整个经济周期的各个阶段都会存在,并提出了“自然失业率”的概念。同时还指出,“自然失业率”的大小受很多因素的影响,其中包括市场结构、信息不充分和劳动力转移成本等[5]。而从之后有关失业理论的研究来看,较多的是在分析影响自然失业率的各种因素。其中,一部分学者认为应该跳出劳动力市场本身去寻找原因,从技术、制度等方面解释自然失业率的变动,例如技术进步、生产力的发展以及与就业相关的制度等[6]。而另一部分学者则着眼于劳动力市场本身,认为自然失业率的变动源自于劳动力市场自身在调节机制上存在的问题,并相应提出了一些理论,如“内部人—外部人” 理论[7]和 “劳动力市场分割” 理论[8]等。其中,“内部人—外部人”理论的意思是指:对一个企业来说,就业工人可以视作其内部人,而失业工人被视为外部人。已就业者利用其自身经验丰富、操作熟练等优势自然而然使失业者在竞争中处于弱势地位。还有一类学者认为二者皆有影响,自然失业率的变动与经济结构、产业结构、劳动力市场有关,也与人口结构、经济增长、工资调整、社会制度等相关联[9]。由此可见,对于失业的原因,学者们大多从供求关系、市场、制度、技术等宏观层面入手。

第二类主要分析劳动力转移的原因及过程。根据“配第-克拉克定理”的内容,伴随着经济的发展,劳动力会从第一产业向第二产业再向第三产业依次转移,由此可以解释劳动力为什么会从乡村转移到城市[10]。 “刘易斯拐点” 理论则认为,当农业部门的劳动边际生产率很低甚至为零时,将产生大量的劳动力剩余,此时只要工业部门能为这部分剩余人群提供稍高于农业部门的既定工资,便会吸引他们大量涌往工业部门[11]。而由美国学者E.S.Lee提出的“迁移四因素”理论则认为,劳动力迁移的原因最初源自于流入与流出地的工资差别,而后随着经济的发展,迁移动力扩展到更好的职业、更好的生活条件、更好的子女受教育机会以及更好的社会环境等其它方面。

第三類侧重于关注流动人口失业率和失业群体特征。部分学者使用不同的数据对流动人口失业率进行了测算。例如,“五普”长表0.95%抽样数据表明“乡—城”迁移者和“城—城”迁移者的失业率分别为3.6%和7.93%[12];城市迁移者和农村迁移者的失业率分别为7.9%和3.6%[13]。2014年流动人口监测数据则显示流动人口失业率为1.22%,并且表明与就业流动人口相比,失业流动人口具有年纪较轻、学历不高且外出带有盲目性等特征[14];2015年全国1%人口抽样数据显示流动人口失业率为4.94%[15];2016年全国流动人口动态监测数据表明少数民族流动人口失业率为4.55%[16]。可见,对于失业率,现有研究更多的是侧重于分析流动人口对失业率的影响,而非关注失业流动人口本身。

因此,总体说来,就流动人口失业这一问题,现有的研究已经从多角度多方面进行了丰富的研究,但同时也存在些许不足。第一,对失业问题的研究,主要集中于制度、市场等宏观层面,对劳动力本身这一微观群体的研究较少,而对于失业流动人口这一更细微群体的研究则是少之又少;第二,对劳动力转移的研究,虽然通过多个理论分析了劳动力转移的原因及过程,但都隐含着转移出的劳动力能顺利就业这个假设前提,在一定程度上忽视了大量流动劳动力的失业问题;第三,目前的研究更多的是针对全国范围内的流动人口失业问题,专门针对四川省流动人口失业问题的研究较少。

三、研究方法

(一)分析框架

对人口迁移规律的研究,起源于19世纪末的一位美国社会学家莱温斯坦(ErnstG.Ravenstein)。他认为原居地的排斥力(即推力)和移入地所具有的吸引力(即拉力)两方面的因素会影响人口迁移的抉择,“推拉理论”由此产生。20世纪50年代末,唐纳德.博格(D.J.Bogue)对推拉理论进行了更为系统的阐述。在他看来,人们之所以选择流动,是为了追求生活条件的改善,因此可以将流入地那些有利于达到该目的的因素概括为拉力,而将流出地的不利因素概括为推力。在他之后,Sovani、G.Mydal、Trewartha、Base以及E.S.Lee等众多学者都对“推拉理论”进行了一些修正和完善。其中,李(E.S.Lee)在《移民人口学之理论》一文中提出如下观点:“拉力”并非只存在于流入地,“推力”也并非只存在于流出地。相反,在迁入地与迁出地中都既存在拉力因素,也存在推力因素。同时,他还将中间障碍因素纳入“推拉理论”的研究框架中,而中间障碍因素又可以分成两大类,一类与人口迁移的中间过程相关,主要包括距离远近、流动原因、迁移成本等因素;另一类则与个人特征相关,主要包括性别、年龄、受教育程度、婚姻状况等因素。由此形成了系统的“迁移四因素”理论。

E.S.Lee的“迁移四因素”理论框架包含了个体特征、流入地、流出地以及流动过程四个方面的因素,与本文的研究目的契合,因此本文采用这一分析框架。在该理论的基础上,本文作出如下前提假设:除个人特征外,流出地、流入地以及流动过程因素都会对流动人口的失业产生影响。

(二)数据与测量

本文的数据来源为国家卫健委发布的2017年中国流动人口动态监测调查数据结果中筛选的四川数据,该数据为按随机原则在全国31个省(区、市)和新疆生产建设兵团流动人口较为集中的流入地进行抽样调查得来的抽样数据,代表性较强。2017年该数据的总样本数约为17万人,从中筛选出户籍地为四川的流动人口样本共13319人。

1.因变量。遵照国际劳工组织的定义,本文将失业定义为“在某一时期内没有工作,具有劳动能力并愿意寻找工作的某一特定年龄以上的所有人口”[17]。 可见,对于失业者的筛选,需抓住劳动年龄、无业、有劳动能力和就业意愿等关键因素。根据本文所选用的数据来源,对失业者的筛选分为三步。第一步:按户籍所在地区县所在省份为“四川”,且年龄为16-60岁之间,对2017年中国流动人口动态监测数据进行筛选,得出四川省2017年处于劳动年龄的流动人口人数;第二步:对问题“您今年‘五一前一周是否做过一小时以上有收入的工作”进行筛选,确定该人员是否为无业,筛选出无业人数;第三步:对问题“未工作原因”和“您最近一个月是否找过工作”进行筛选,在所有无业者中,根据未工作原因,将“临时停工或季节性歇业”和“已经找到工作等待上岗”的视为就业。在剩下的无业者中,去除无劳动能力的,再去除无工作意愿的(最近一个月没有找过工作),剩下的人口视为“失业”。按照上述步骤,筛选出失业者共248人,就业者共10880人,从而得出2017年四川省流动人口失业率为2.23%。

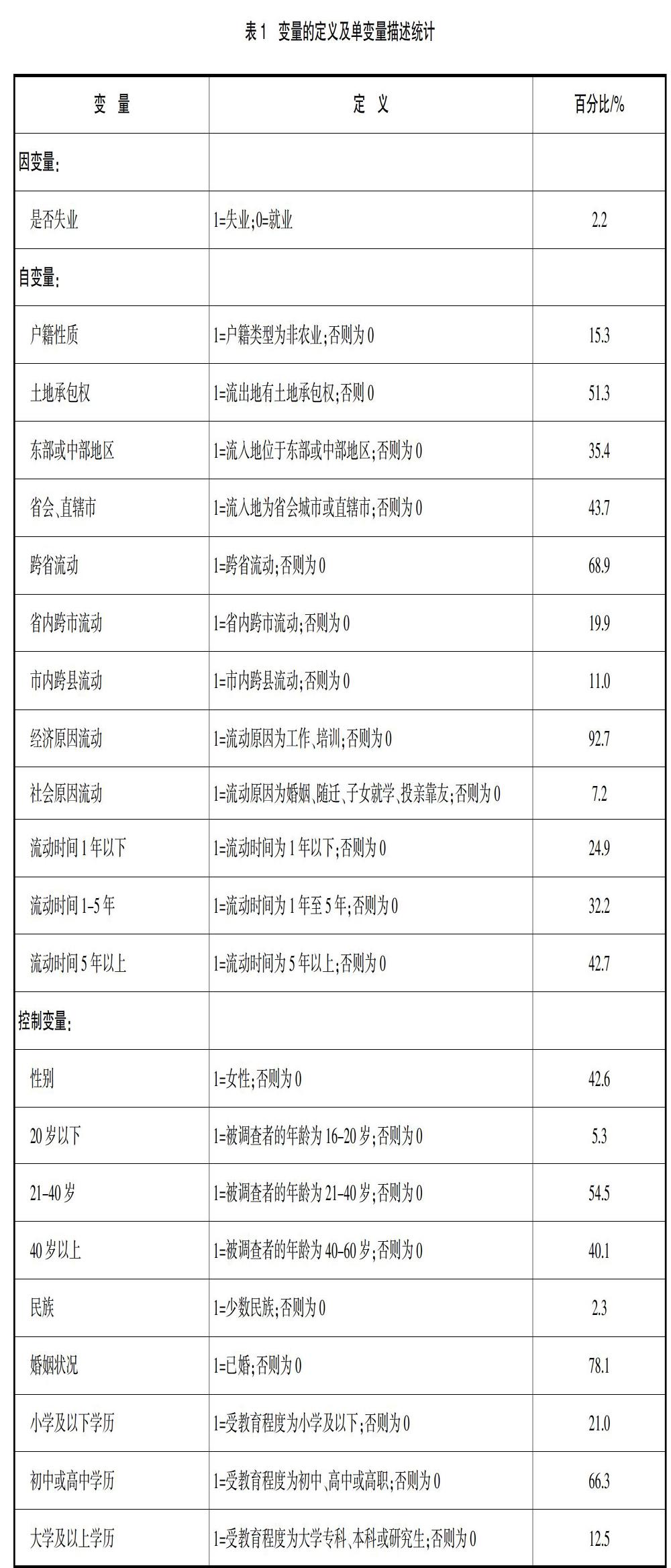

2.自变量。在参考上文分析框架和已有研究的基础上,本文选取了一些可能会对流动人口失业状况造成影响的变量,大致可以分为四类。第Ⅰ类为与个人特征相关的因素,包括性别、年龄、受教育程度和婚姻状况;第Ⅱ类为与流出地有关的因素,包括流动人员的户籍类型与在流出地是否有土地承包权;第Ⅲ类为与流入地有关的因素,包括流入地是否属于东部或中部和流入地是否属于省会城市或直辖市;第Ⅳ类是与流动过程有关的因素,包括流动范围、流动时间和流动原因(具体见下表1)。

四、流动人口的失业状况及其影响因素分析

(一)流动人口的失业状况

按照上述测量方法对2017年中国流动人口动态监测数据进行筛选,得出四川省2017年处于劳动年龄的有效样本人数为12769人,就业者10880人,失业者248人。由此计算出2017年四川省流动人口失业率为2.23%,就业率97.77%。

为更好地展示四川省流动人口的失业状况,我们还采用相同的方法计算了2013年、2014年、2015年四川省的流动人口失业率,以便对数据进行纵向比较,并在对此数据进行综合分析的基础上,简单预测了四川省2018年和2019年的流动人口失业率,以便对近年来流动人口的失业率进行整体把握(见下表2)。

通过表2纵向比较来看,明显可以发现虽然近几年来四川省流动人口的失业率有一定波动,但整体有所增长,这表明随着流动人口规模的不断扩大,流动人口的失业问题也变得越来越突出。以前人们认为,流动人口自身之所以选择流动,是因为他们本身在受教育程度、技能等方面拥有优势,他们拥有较高的人力资本,故而其整体失业率会较低。此外,流动人口与户籍人口在就业上会存在自然的分割,各自有着相对应的行业,因此,即使流动人口在流入地没能找到工作,也还能回到原来的地方,所以失业是不存在的。实际上,很大一部分农村劳动力早已脱离了原有土地,他们根本无地可种,也不愿意回农村种地。多数农村劳动力流入城市的目的在于更好的工作、更好的生活,而他们在城市里的社会保障水平普遍没有户籍人口高,一旦失业,便会陷入困境,给他们自身的家庭、给整个城市的发展与安定都带来挑战。尤其在四川省这样一个农村剩余劳动人口多、少数民族多的省份,流動人口失业问题更应该引起各界的广泛关注。

而从流动人口内部来看,不同群体之间的失业率也存在很大的差异。按照本文的分析框架,我们就个体特征、流入地和流出地以及流动过程这三个方面分析2017年四川省流动人口内部不同群体之间失业率的差异状况。

一是个体特征方面的情况。从性别来看,流动人口中男性劳动力的失业率为1.83%,明显低于女性的2.76%,从而也表明了女性在劳动力市场上的劣势地位,这与现实情况一致。从年龄来看,我们按年龄段将四川省2017年流动人口中的经济活动人口分为三组,分别为20岁以下、21-40岁和40-60岁。经过计算显示,20岁以下群体的失业率为3.54%,21-40岁群体的失业率为2.14%,而40-60岁群体的失业率为2.17%。由此表明四川省流动人口的失业率在年龄分布上呈现出凹型特点:两头较高,中间较低。这是因为年轻时经验和能力不足,年老时体力和精力不够,从而造成了两端失业率较高的情况。从受教育程度来看,总体而言,流动人口的失业率与其受教育程度成反比:小学及以下的失业率最高,为2.77%;大学及以上的失业率最低,为2.22%。从所属民族来看,四川省少数民族流动人口的失业率为2.31%,略高于非少数民族的2.23%。这与四川省少数民族基本分布在三州地区,其自身受教育程度和技能水平较低有关。从婚姻状况来看,已婚流动人口的失业率为2.09%,低于未婚、离婚或丧偶者的2.71%。这也可以从侧面反映出流动人口的失业问题可能通常会与一些家庭或社会问题相互交织,进而使得流动人口的失业问题复杂化,可能引发更多其它问题。

二是流出地和流入地方面的情况。从“在流出地是否有土地承包权”来看,有承包权的流动人口的失业率为1.94%,明显低于无承包地的2.71%。这表明部分劳动力在流入地找不到工作,流出地又无地可种,失业现象明显。从劳动力的户籍性质来看,具有农业户口的流动劳动力的失业率为2.18%,明显低于具有非农户口的2.52%。从流入地的地域分布来看,流入地为东部或中部地区的失业率为1.06%,明显低于西部地区的2.87%。这与区域本身的发达程度相关,东部地区和中部地区相较于西部更为发达,经济状况好、城市规模大,拥有更多的就业机会,能够满足不同层次的流动人口的工作需求,故而其失业率较低。由此说明流入地的经济发达程度对流动人口失业率的影响。

三是流动过程方面的情况。从流动范围来看,市内跨县流动的群体失业率为2.44%,较高于跨省流动和省内跨市流动的2.24%和2.07%。从流动原因来看,由于工作、培训等经济原因而流动的群体失业率较低,为1.84%;而由于婚姻、随迁、子女就学、投亲靠友等社会原因引起的流动群体的失业率则非常高,达7.19%。从流动时间来看,流动时间越长或越短的劳动者失业率都较低,而流动时间处于中间这一流动群体的失业率反而较高。具体说来,流动时间为1年以下和5年以上的流动人口的失业率分别为2.19%和2.04%,而流动时间为1至5年的劳动者失业率却为2.51%。

(二)影响流动人口失业状况的因素分析

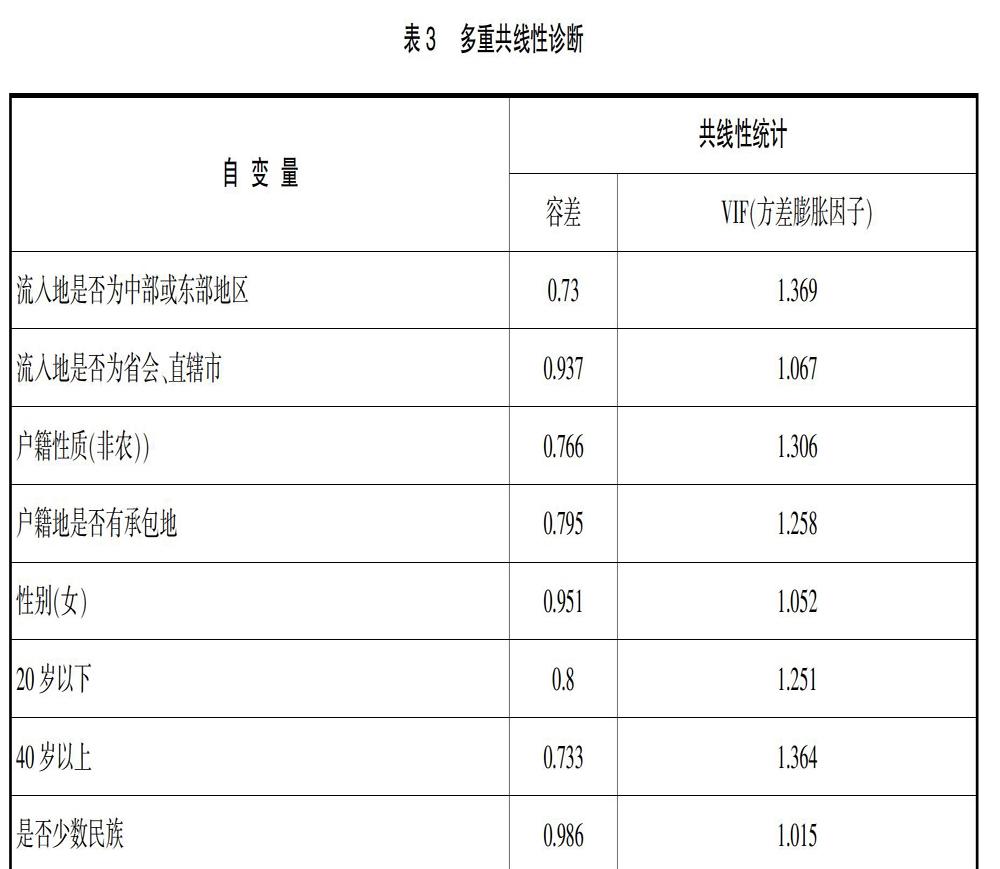

1.共线性检验。检验多重共线性问题,要检验各自变量之间是否存在由于高度相关而使模型估计不准确的情况。若检验结果表明各变量的容忍度<0.1或VIF≥10,则表明各变量之间存在严重的共线性问题。本文利用SPSS26.0做共线性检验(见表3),检查结果表明:模型的各个变量之间不存在多重共线问题。

2.二元logistic回归分析。为了在控制其它个人特征变量影响的条件下分析流入地、流出地、流动过程这三类因素对四川省流动人口失业状况的影响,本文采用二元logistic回归分析,将不同类型的特征逐步纳入模型,共建立了四个模型。在模型1中,除控制变量以外,只加入了与流入地有关的因素;在模型2中,除控制变量外,只加入了与流出地有关的因素;在模型3中,除了控制变量以外,只加入了与流动过程有关的因素;而模型4则包括了以上提到的四个方面的所有因素,以全面地分析各因素对四川省流动人口失业的影响。表4列出了这些不同的回归模型的结果。

其中,P为因变量,表示流动经济活动人口中失业所占的比例;xi為因变量,表示个人特征、流入地、流出地和流动过程这四类影响因素;bi为回归系数,表示影响力的大小。表4的结果显示,本研究的前提假设已经得到了证实,即除个人特征外,流出地、流入地以及流动过程因素确实都会对流动人口的失业产生影响。具体结果如下:

(1)在个人特征方面,从性别来看,与男性相比,女性流动人口面临更高的失业可能性。正如上表4中模型4的结果,女性流动人口的失业风险是男性的1.348倍,由此直观地显示了女性在劳动力市场上的弱势地位,与现实情况一致。而在年龄方面,20岁以下劳动力的失业率是其它年龄段的1.543倍,展示了年纪较小者在劳动力市场上可能因经验或能力不足而面临更高失业率的情形。再从受教育程度来看,小学及以下学历的劳动者失业的风险比其它学历较高者高出1.462倍,表明了受教育程度对失业的负向影响。以上结果都是在控制了其它变量影响的基础上得出的,并且系数呈现显著性影响。

(2)在流入地和流出地方面,流入地所属区域以及在流出地是否还有土地承包权,都会对四川省流动人口的失业状况产生显著影响。一方面,从流入地所属区域来看,流入地为东部或中部地区的流动人口发生失业的可能性要比流入地为西部地区的流动人口低32%。这与地区发达程度直接相关,东部和中部地区相较于西部来说,经济更发达,市场活力更为强劲,能够提供丰富且多样的就业岗位和形式,以满足不同流动人口的就业需求,因而失业率较低。而另一方面,在流出地拥有土地承包权的流动人口的失业发生比要比在流出地没有土地承包权的那部分人群低76.2%。分析其原因,可能是因为后者由于在流出地没有土地作为兜底,即便在流入地找不到工作也无法回到流出地而结束失业状态。相反,因为生活等各方面压力,这部分人群还必须留在当地继续寻找工作,而这其中的一部分就继而成为了失业人口。因此可以说明,与流入地和流出地有关的因素都会对流动人口的失业率产生显著影响。经济发展程度更高的地区对流动人口产生的拉力作用和在流出地没有土地承包权对流动人口产生推力作用共同产生作用,对流动人口的迁移和就业状况产生影响。

(3)在流动过程方面,流动时间和流动原因会显著地影响四川省流动人口的失业率。从流动时间来看,流动时间为5年以上的流动人口的失业风险又要比流动时间为1年以下和1-5年的劳动者低76.5%。这可能是由于长期流动者由于在本地长居,早已适应了当地的环境,经过一番摸爬滚打后积累了较多的工作经验和人力资本,还在流入地拥有广泛的社交,所以对应着相对较低的失业风险;而与之相反,短期流动者因为在流入地还处于“人生地不熟”的状态,从而造成了其相对更高的失业率。从流动原因来看,与因工作、就业、培训等经济因素而发生流动的那部分人相比,因婚姻、随迁、子女就学、投亲靠友等社会因素发生流动的劳动力的失业发生比要高出0.272倍。分析其原因,与流动人口本身的就业意愿、工作规划等因素相关。因经济因素而流动的人们,往往本身就业意愿较高,相应对到流入地后的规划也较为长远,同时自身的人力资本也更高,所以对应着较低的失业率;因为社会因素而流动的那部分群体,本身大多数没有太强的就业意愿,其流动常常伴随着明显的随机性与短期性等特征,因此面临着相对较高的失业率。

五、结论与启示

综合前文分析可以看出,四川省流动人口的失业问题比较严峻,并且日益复杂。除了与流动人口本身有关的个人因素以外,与流入地、流出地以及流动过程有关的其它因素也会对其失业状况产生显著影响。总体而言,流入地为更发达地区、在流出地拥有土地承包权、流动时间较长、流动原因为工作等经济原因的流动人口,一般对应着较低的失业率。因此,本文的政策启示大致可概括为如下四点:

(一)高度重视并正确认识流动人口的失业问题

大多数劳动力之所以选择成为流动人口,是因为他们想要寻求更好的就业机会,提高生活质量。但当他们来到城市,普遍面临工资收入不高且社会保障水平低的情况,而且很多人由于在家乡并无土地作为兜底保障,或有地也不愿种,使得他们就算找不到工作也不会选择回乡,从而面临长期失业的可能,而这无疑会对他们的个人生活造成巨大的影响。尤其是当这类人群的失业与家庭、社会等其它问题相叠加时,使得其失业问题变得更为复杂,甚至可能会引发严重后果。所以,政府应提高对流动人口失业状况的关注度,对他们的失业率进行及时准确地监测。同时,有关部门应该对反映流动人口就业与失业状态的统计指标进一步细化,使其能真正体现流动人口的就业水平和就业质量,从而为相关的政策制定提供支撑。

(二)充分发挥企业力量,为流动人口提供多元的工作岗位

根据本文的分析结果,流动人口内部各因素的不同最终会带来他们在就业状况方面的差异。例如,由于受教育程度或者流动原因等因素的差异,不同的人能够提供的劳动类型、劳动时间以及带来的劳动效率便会大不相同,于是适合他们的工作岗位或工作形式也会大不相同。因此,要通过政策激励等相应措施,倡导企业这一市场主体为流动人口提供多种类型的就业岗位和就业形式,以缓解流动人口的失业问题。

(三)加强对流动人口的技能培训

有关部门或组织应结合当前经济发展现状,有针对性地对流动人口进行综合能力培训,以增强其面临职业转换的适应性,尽可能防止结构性失业现象的发生。同时,还应正确引导流动人口主动在技能培训中提高自身的吸收和转化能力,从而加大自身的人力资本积累,提升在经济新常态中的风险抵御能力。

(四)破除体制障碍,推进公共服务均等化

由于我国长期存在的二元经济结构,大量流动人口与户籍人口相比依旧存在公共服务上的待遇差别,从而直接影响到其失业问题的解决。因此,应该加快推进社保制度等公共服务的均等化,破除体制障碍,完善失业保险等制度,从而提升流动人口的抗风险能力。

参考文献:

[1]杨正喜,杨慧.社会变迁背景下我国流动人口产生动因及状况分析:基于广东ZS市实证调研[J].社会科学家,2009(03):47-50.

[2]段成荣,吕利丹,邹湘江.当前我國流动人口面临的主要问题和对策:基于2010年第六次全国人口普查数据的分析[J].人口研究,2013,37(02):17-24.

[3]郭庆松,马道双.国外失业理论述评[J].国外社会科学,1998(06):3-5.

[4]Patinkin D.Money,Interest and Prices[J].Southern Economic Journal,1956,23(2):190.

[5]Friedman M.The Role of Monetary Policy[J]. American Economic Review,1968,58(1):1-17.

[6]王延中.新时期中国的就业管理指标与政策选择[J].管理世界,2000(05):49-60,217.

[7]Lindbeck A,Snower D J.The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment[J].MIT Press Books,1989,403(1):29-106.

[8]Michael J.Piore.Historical Perspectivesand The Interpretation of Unemployment[J].Journal of Economic Literature,1987,25(4):1834-1850.

[9]高卷,陈眷京.中国的自然失业率水平及变化:一个文献综述[J].经济问题探索,2017(10):184-190.

[10]Plant Arnold.The Conditions of Economic Progress[J].International Affairs Review Supplement,1940,19(1):36-37.

[11]Lewis A.Economic Development with Unlimited Supplies of Labour[J].The Manchester school of economic and social studies,1954,22(2):139-191.

[12]张车伟,吴要武.城镇就业、失业和劳动参与:现状、问题和对策[J].中国人口科学,2003(06):37-44.

[13]王德文,吴要武,蔡昉.迁移、失业与城市劳动力市场分割:为什么农村迁移者的失业率很低?[J].世界经济文汇,2004(01):37-52.

[14]徐玮,杨云彦.流动人口失业特征、分布及影响因素分析[J].人口与发展,2016,22(04):10-18.

[15]杨凡,杜姗姗,陶涛.中国流动人口失业状况及其影响因素:基于2015年全国1%人口抽样调查数据的分析[J].人口研究,2018,42(04):14-26.

[16]谢勇.少数民族流动人口的就业状况及其影响因素[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2019,36(04):84-91.

[17]19th International Conference of Labour Statisticians[R].Geneva:ILO,2013.