不同血尿酸水平对骨代谢指标及骨密度的影响

马学芹,刘翠明,唐正和,吴融花,董丽华

山东第一医科大学附属莱钢医院,济南271104

高尿酸血症是嘌呤代谢紊乱引起的代谢异常综合征,近年发病率明显上升且呈年轻化趋势[1-2]。高尿酸血症不仅是痛风的主要病因,也可引起多系统受累。骨质疏松症是最常见的代谢性骨病,由骨质疏松症引起的严重骨折有较高的致残率与病死率,给家庭和社会带来沉重负担。近年来研究发现尿酸与骨代谢之间关系密切,但针对不同血尿酸水平对骨代谢指标及骨密度(BMD)影响的研究较少。因此,本研究观察了不同血尿酸水平对骨代谢指标及BMD的影响,以期为防治骨质疏松症提供新思路。

1 资料与方法

1.1 临床资料与分组 选取2018 年1 月—2019 年8 月山东第一医科大学附属莱钢医院内分泌科收治的中青年(30~50 岁)高尿酸血症患者182 例纳入A组,其中男92 例、年龄(40.34 ± 8.12)岁,女90 例、年龄(39.93 ± 7.91)岁。选择尿酸正常的中青年体检人群124 例纳入B 组,其中男63 例、年龄(40.46 ±8.52)岁,女61 例、年龄(40.17 ± 8.11)岁。排除应用苯溴马隆、别嘌呤醇降尿酸治疗者或有糖皮质激素、利尿剂、氟化物长期用药史者,合并肾病、肝病、营养不良、甲状旁腺疾病、甲状腺功能亢进、垂体功能异常、糖尿病、冠心病、高血压、风湿性关节炎、强直性脊椎炎、Paget"s 骨病、肿瘤病史、非创伤性骨折患者及长期卧床者。根据高尿酸血症分层及达标治疗原则[2],将A 组分为A1组60例(≥540 µmol/L),男30 例、年龄(40.21 ± 8.30)岁,女30例、年龄(40.12 ±8.48)岁;A2 组60 例(480~539 µmol/L),男30 例、年龄(40.09 ± 7.65)岁,女30 例、年龄(39.97 ± 7.42)岁;A3 组62 例(420~479 µmol/L),男32 例、年龄(40.13 ± 8.29)岁,女30例、年龄(40.02 ± 7.97)岁。将B 组分为B1 组61 例(360~419 µmol/L),男31 例、年龄(40.64 ± 7.43)岁,女30例、年龄(40.73 ± 7.95)岁;B2 组63 例(202~359 µmol/L),其中男32 例、年龄(39.83 ± 8.37)岁,女31 例、年龄(39.76 ± 8.63)岁。各组性别、年龄资料差异无统计学意义。本研究经医院医学伦理会审核通过,所有受试者均签署知情同意书。

1.2 骨代谢指标及BMD 检测 所有受试者禁食8 h 以上,于清晨抽肘静脉血10 mL。血液标本经离心后留取上清液,置于-80 ℃冷藏备用。采用电化学发光法检测骨代谢指标包括血清骨钙素(OC)、Ⅰ型前胶原氨基末端肽(PINP)、Ⅰ型胶原交联羧基末端肽(β-CTX)、25(OH)D3、甲状旁腺激素(PTH),严格按照说明书进行操作。采用双能X线吸收法测定桡骨远端1/3处BMD,用T值表示。T值=(测定值-峰值)/正常成人的标准差。

1.3 统计学方法 采用SPSS21.0 统计软件。计量资料以表示,两样本均数比较采用t检验,组间两两比较采用LSD-t检验,多个样本均数比较采用单因素方差分析。计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验。相关性分析采用Pearson 相关分析法。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

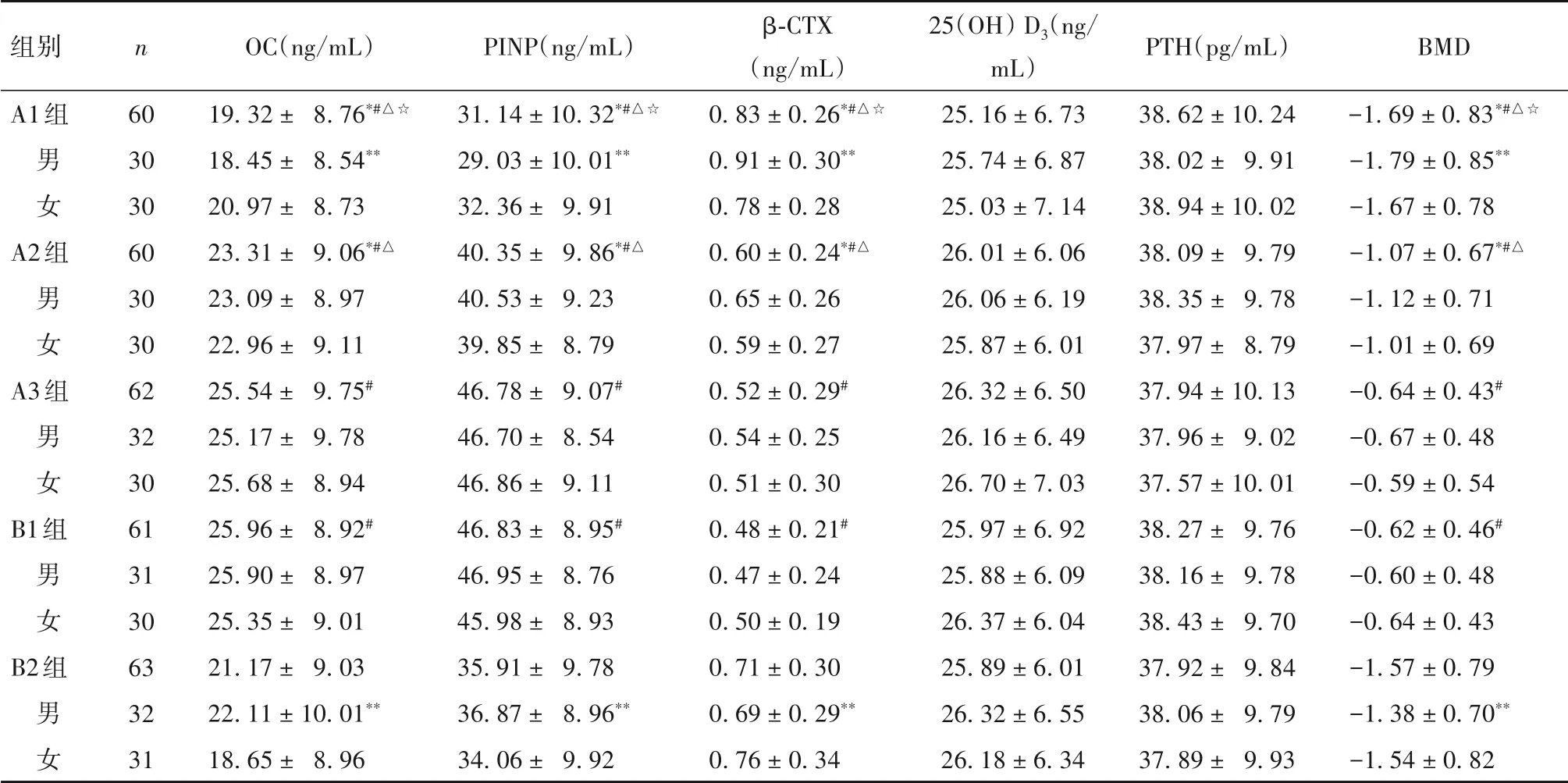

2.1 不同血尿酸水平者骨代谢指标及BMD比较 详见表1。

表1 各组骨代谢指标及BMD比较()

表1 各组骨代谢指标及BMD比较()

注:与B1组相比,*P<0.05;与B2组相比,#P<0.05;与A3组相比,△P<0.05;与A2组相比,☆P<0.05;与同组女性相比,**P<0.05。

组别A1组BMD-1.69 ± 0.83*#△☆-1.79 ± 0.85**-1.67 ± 0.78-1.07 ± 0.67*#△-1.12 ± 0.71-1.01 ± 0.69-0.64 ± 0.43#-0.67 ± 0.48-0.59 ± 0.54-0.62 ± 0.46#-0.60 ± 0.48-0.64 ± 0.43-1.57 ± 0.79-1.38 ± 0.70**-1.54 ± 0.82 n男 女A2组男 女A3组男 女B1组男 女B2组男 女60 30 30 60 30 30 62 32 30 61 31 30 63 32 31 OC(ng/mL)19.32 ± 8.76*#△☆18.45 ± 8.54**20.97 ± 8.73 23.31 ± 9.06*#△23.09 ± 8.97 22.96 ± 9.11 25.54 ± 9.75#25.17 ± 9.78 25.68 ± 8.94 25.96 ± 8.92#25.90 ± 8.97 25.35 ± 9.01 21.17 ± 9.03 22.11 ± 10.01**18.65 ± 8.96 PINP(ng/mL)31.14 ± 10.32*#△☆29.03 ± 10.01**32.36 ± 9.91 40.35 ± 9.86*#△40.53 ± 9.23 39.85 ± 8.79 46.78 ± 9.07#46.70 ± 8.54 46.86 ± 9.11 46.83 ± 8.95#46.95 ± 8.76 45.98 ± 8.93 35.91 ± 9.78 36.87 ± 8.96**34.06 ± 9.92 β-CTX(ng/mL)0.83 ± 0.26*#△☆0.91 ± 0.30**0.78 ± 0.28 0.60 ± 0.24*#△0.65 ± 0.26 0.59 ± 0.27 0.52 ± 0.29#0.54 ± 0.25 0.51 ± 0.30 0.48 ± 0.21#0.47 ± 0.24 0.50 ± 0.19 0.71 ± 0.30 0.69 ± 0.29**0.76 ± 0.34 25(OH)D3(ng/mL)25.16 ± 6.73 25.74 ± 6.87 25.03 ± 7.14 26.01 ± 6.06 26.06 ± 6.19 25.87 ± 6.01 26.32 ± 6.50 26.16 ± 6.49 26.70 ± 7.03 25.97 ± 6.92 25.88 ± 6.09 26.37 ± 6.04 25.89 ± 6.01 26.32 ± 6.55 26.18 ± 6.34 PTH(pg/mL)38.62 ± 10.24 38.02 ± 9.91 38.94 ± 10.02 38.09 ± 9.79 38.35 ± 9.78 37.97 ± 8.79 37.94 ± 10.13 37.96 ± 9.02 37.57 ± 10.01 38.27 ± 9.76 38.16 ± 9.78 38.43 ± 9.70 37.92 ± 9.84 38.06 ± 9.79 37.89 ± 9.93

2.2 A 组、B组血尿酸水平与骨代谢指标及BMD 的相关性 A 组血尿酸水平与OC、PINP、BMD 呈负相关(r分别为-0.489、-0.387、-0.425,P均<0.01),与β-CTX 呈正相关(r=0.327,P=0.001)。B 组血尿酸水平与OC、PINP、BMD 呈正相关(r分别为0.411、0.516、0.523,P均<0.01),与β -CTX 呈 负 相 关(r=-0.502,P<0.001)。

3 讨论

尿酸作为参与代谢的重要物质,与多种临床疾病的发病有关[3],但尿酸水平对骨质疏松症的影响还未明确。骨代谢标志物可作为骨质疏松症及骨折风险的独立预测因子[4]。骨代谢标志物主要由成骨细胞或破骨细胞分泌,在骨代谢中发挥重要的调节作用,包括骨形成标志物、骨吸收标志物等,能较好地反映骨转换状态,为骨质疏松症诊断及治疗评价的良好指标[5]。鉴于骨代谢调节过程中年龄为重要相关因素,本研究选取了中青年人为观察对象,以避免年龄因素对骨代谢的影响。

OC、PINP 能够直接反映成骨细胞活性和骨形成情况,是反映骨形成的敏感指标,与BMD 呈正相关[5]。β-CTX 是骨吸收的重要指标,对临床评估骨转换相关疾病有重要意义,其升高提示有一定的骨质疏松症发生风险[6]。本研究结果显示,A1 组OC、PINP、BMD 水平均低于B1 组、B2 组和A2 组、A3 组,β-CTX 水平高于B1 组、B2 组和A2 组、A3 组,提示高尿酸水平(≥540 µmol/L)下骨形成能力降低,骨吸收能力增强,过高浓度的尿酸水平可抑制骨形成,促进骨吸收,降低BMD,增加骨质疏松风险。有研究显示,氧化应激等因素可能增加骨吸收并减少骨形成,增加骨折风险[7]。本研究中,B2 组OC、PINP、BMD低于B1 组,β-CTX 高于B1 组,提示正常低水平尿酸对骨代谢也有不良影响。YAN 等[8]研究也表明,血尿酸浓度较低可能与BMD 低、临床骨折发生率高有关,且骨折患者血尿酸水平较无骨折患者低。本研究结果还显示,A3 组与B1 组的OC、PINP、BMD、β-CTX 差异无统计学意义,说明血尿酸在正常高值或偏高于正常水平时,骨形成能力增强,BMD 升高,提示尿酸水平在此范围内可促进骨形成,有助于降低骨质疏松症发生风险[9-11]。

维生素D 和PTH 是调节钙磷代谢的重要激素。本研究发现,各组的PTH 及25(OH)D3水平差异均无统计学意义,这与国内学者研究不一致[12]。推测原因,一是作用的双重性,PTH的生物效应取决于其作用剂量,其对骨形成和骨吸收具有双重效应;二是分泌的多控性,PTH及25(OH)D3的分泌受多种因素的调节。具体原因有待进一步明确。

本研究对不同性别研究对象的相关指标进行比较后发现,A1 组中男性与女性相比,OC、PINP、BMD降低,β-CTX 升高,提示在尿酸水平≥540 µmol/L 的男性,其骨质疏松症的发生风险更高,可能与过高浓度的尿酸导致男性睾酮水平低下有关,而睾酮缺乏是骨质疏松症的重要原因之一[13]。B2 组女性较男性OC、PINP、BMD 降低,β-CTX 升高,提示在尿酸水平<359 µmol/L 的人群中,女性骨质疏松症发生风险高于男性,可能因为尿酸水平降低减弱了雌激素的作用,而雌激素作用渐弱可使破骨细胞功能增强,骨丢失加速,增加骨质疏松症发生风险[14]。

本研究Pearson 相关分析显示,A 组血尿酸水平与OC、PINP、BMD 呈负相关,与β-CTX 呈正相关,提示在高尿酸血症患者中,血尿酸水平越高,OC、PINP、BMD 越低,β-CTX 越高,骨折风险越高。尤其血尿酸水平高于540 µmol/L 时,对骨代谢起到一定不利影响。可能原因如下:①尿酸盐晶体促进破骨细胞生长和成骨细胞活性降低,对骨代谢有一定的负面影响[15];②血尿酸升高与BMD 呈负相关[16],是BMD 下降的危险因素;③高尿酸通过氧化应激影响骨代谢,是骨质疏松症发生的独立危险因素之一[17];④尿酸盐结晶沉积在肾脏,使1a-羟化酶活性下降,导致肠道吸收钙能力渐弱,影响骨代谢。本研究还发现,B 组血尿酸水平与OC、PINP、BMD 呈正相关,与β-CTX 呈负相关,提示在正常范围内,血尿酸水平越低,OC、PINP、BMD越低,β-CTX越高,骨折风险越高,血尿酸在正常低值时较正常高值时骨折风险增加。低水平的尿酸可以降低BMD,这可能是因为尿酸参与氧化还原反应,有抗DNA 损伤作用,对骨代谢有利[18]。

总之,上述研究结果表明,不同浓度的尿酸水平对骨代谢的影响有所差异,一定范围内的尿酸浓度对骨代谢有保护作用,而男性尿酸水平过高或女性尿酸水平过低可能对骨代谢也有不良影响,这为临床防治骨质疏松症提供了新思路。此外,本研究尚存在些许不足,血尿酸水平与骨代谢指标、BMD 之间联系的具体机制尚未完全明确,且本研究样本量有限,要找到防治骨质疏松症的最佳尿酸水平,尚需大样本的临床研究进一步探索。