烟云尽态斡离奇

孙毅

刘忠(1893-1979),字性诚,号桃李芬芳楼主人、竞爽校碑楼主人,是二十世纪六七十年代黑龙江著名书法家、碑版鉴定家、音乐教育家。

刘忠先生自幼酷好书法,然求师多门,未有所得,后拜张延厚为师,方有所悟。先生在其《学书过程自述》中有云:“我自幼年好弄笔墨,因家贫不得古碑善本而临摹,待到中学当教师时才临《龙门二十品》,但不知用笔,以后遇许多书家,稍得悬肘腕之法,下画日有进境,经先师张伯未翁教学汉隶,而从前我学之北魏书亦渐有逆笔、涩笔和侧笔,取姿之新理异态以及击石波之趣,经过很长时间,好临《石门颂》《刘平国》《刘熊》《褒斜阁道》《好太王碑》,最喜读《三老忌日》与济宁、曲阜诸汉刻,平生最折服邓石如之神化,郑谷口之专精,我以为学书宜多见多临古碑,学字要有出处,又要有变化,要有平正,又要有险峻,要有质实,又要有飘逸,钟王之侧笔取姿为千古不传之秘,对临古碑用此法,亦未必为得当。”

刘忠先生在此段文字中,表明了自己的书学观点,即“不必死守一碑,而要广取众长”。汉魏碑刻经过历代摹拓,已渐失本真,学书者若为碑版所拘,不能变化,是自寻死路。当取法乎上,从汉魏碑刻入手,而博取约收,渐及六朝唐宋,或可略有所进。刘忠先生在其论书诗中有云:“剥泐雄芒浅影遗,剔爬拓本助临池。深求两汉天然趣,强拟六朝别样姿。笔墨夸张争拙巧,烟云尽态斡离奇。若从碑版摹神似,点画不能苟一丝。”

刘忠先生学习魏碑,是从《龙门二十品》入手,《龙门二十品》生动的结体、磅礴的气势、劲健的点画,令刘忠先生心驰神往。在刘忠先生看来,《龙门二十品》体势多变,既古拙浑厚,而又不乏天真烂漫,既有天工,而又不失人巧,是魏碑中难得一见的精品。先生在其《龙门二十品》的跋诗中有云:“大代流传笔几枝,书成拙厚更神奇。化身千亿摩崖上,雨蚀风饕弄妙姿。智慧残痕悬半天,佛龛题字展精镌。斩钉截铁挥毫影,石上烟云尽态妍。缥缈烟云荡碧空,凿痕堆锦夺天工。北朝妙笔真奇绝,异态能藏拙厚中。无限新机妙意存,偏将转接笔重翻。万毫齐力斫余地,侵朗离奇斡劈痕。伊阙巍巍相对宽,背邙面洛图中看。玲珑佛界云龛外,碧嶂丹崖簇锦团。”

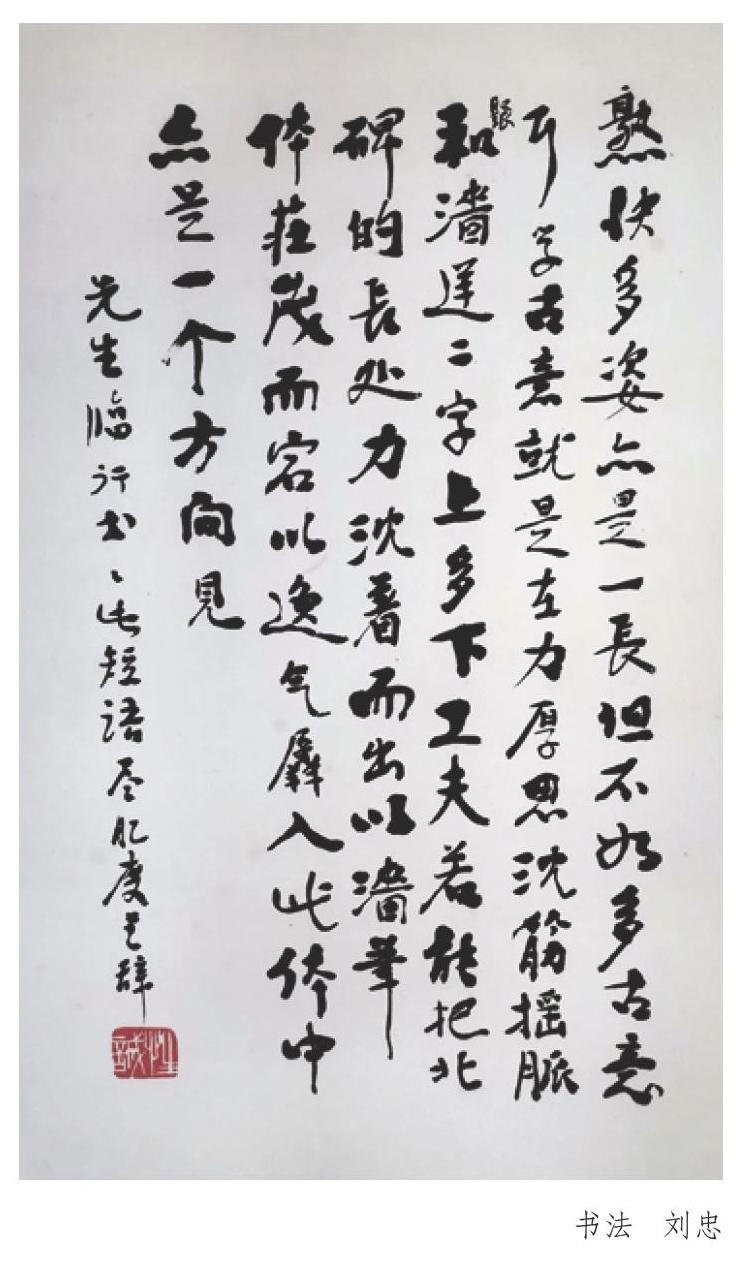

刘忠先生认为“体庄茂而宕以逸气,力沉着而出以涩笔”是北朝人之特长,而学书当有古意,所谓古意就是在“力厚、思沉、筋摇、脉聚和涩迟二字上多下工夫”。

刘忠先生毕生钟情于《好太王碑》,这与其所推崇的“宁拙勿巧、宁丑勿媚、宁支离勿轻滑、宁真率勿安排”的书学审美思想有关。《好太王碑》自然、雄健、天真、烂漫的书法风格,恰与这种思想暗合。著名书法家游寿先生在其跋《好太王碑》中有云:“《好太王碑》发现不过百余年,名传中外,拓本百余。今国家保护,此本极佳,原刻。在中原扰乱之时,南朝以真胜。此刻全是汉隶笔,近年拓跋焘之大兴安岭摩崖及李贤墓多与此相似,伟哉中华文字之广传。”《好太王碑》当是由隶书向楷书过渡时期的一种书风,“汉分”的痕迹尚很明显。

刘忠先生曾创作了十首咏《好太王碑》诗,今谨录其中五首如下:

一

鸭绿江水流向东,通沟口外郁笼葱。高碑千载斜阳里,大字连篇宿雾中。结体已无秦篆意,含毫犹有汉分风。淡烟摩柱掀苔藓,锦绣花光映半空。

二

《好太王碑》镌四围,高句丽纸拓精微。临摹虽似人先老,校正未真意竟违。每向旧题寻史料,时从善本见灵机。扶娄古国遗奇迹,一柱擎天浸碧晖。

三

千里阵云异态牵,通沟口厄晚风前。万花锦绣缝雕壁,一柱齐天罗绣镌。近世已无渤海国,荒陵仍有《大王》砖。义熙墨妙遗痕浅,点画依稀伴野烟。

四

广开土境寻平壤,铭勒丰碑《好太王》。鸭绿江边淋墨雨,通沟口外闪幽光。半残妙画痕仍露,千载精镌石尚香。雕柱承天迷碎影,空山寂寞立斜阳。

五

天地云染夕阳殷,漠漠烟芜散野营。柱影矗高凌远树,镌痕竞秀媚荒山。立碑年月仍须考,精拓临摹岂等闲。古刻辽东推第一,深椎淡墨购求艰。

在诗的后面,刘忠先生又附了一段跋文:“我深喜此《好太王碑》字,以其古拙淳朴也。曾农髯临摹而未得其神似,又见各家考订为何时所立,但亦人云亦云而已。‘田字之精神体貌,揆之绝尽似晋以后所书者。罗叔言考为‘义熙十年,庶乎近之。”

刘忠先生好临魏碑,然视野并不局限于魏碑,观其书法,则是以汉碑为基,魏碑为本,又广取六朝、唐宋之长,兼收并蓄。先生在其为《张猛龙碑》碑阴所作的跋文中表明了自己的这一书学思想:“北朝人之书无不佳者,而此碑阴尤矫矫也。能兼晋宋人之长,无北人粗犷之习,具南朝雄媚之姿。善学者苟能通其意,而无唐宋人矣!《张猛龙碑》以‘冬温夏清本为最佳。丰姿妙趣凝新态,秀画妍雕散古香。似此碑阴成独诣,包罗万象竞雄芒。”

对于书法的学习,刘忠先生也有自己的认识。其在《题学生习字后》有云:“学书无他道,在静坐以收其心,读书以养其气,明窗净几以和其神,遇古人碑版墨迹,辄心领而神契之,落笔自有会悟。斤斤临摹,已落第二义矣。”

刘忠先生反对单一的临摹,书法是一门综合艺术,既要有丰富的情感,也要有深厚的学养。习书者若不能通古碑之文义,又焉知古碑书风之变?文与字是相通的,文中所蕴含的丰富情感就是由字的体势风格来表现的。

对于历代所推崇的“二王书风”,刘忠先生也表达了自己的观点。其在跋怀仁《集王圣教序》中有云:“二王只合为奴仆,何况唐碑八百通。欲与此铭争浩逸,北朝差许《郑文公》。此龚定庵跋《瘗鹤铭》之诗也,此不为过也。若以《郑文公》和《瘗鹤铭》相比,是无愧色。因二王以后之学王后,未有能及王之人,故二王能牢笼千古,称为书圣。但王前之字雄厚朴茂,为学王圣手,不求似而似,不求合而无不合,丰神体貌,精神气息,无不尽美尽善,岂拘虚之士所能及哉!”

刘忠先生认为,王书之风格实为取各家之长,历代之学王书者,之所以未及王,就是因为没有溯其源流,忽略了王书之前的各家书法。

古人有所谓的“人书俱老”之说,若以七十为限,或可为通会之年。著名书法家游寿先生在其《学习寸得》中有云:“書者,如也,如其人之性情气度。三十而立,人自生至知学之年,其内心所习既具备,于是下笔于内心有一定之气度,故书如其人。自三十至五十,此二十年中,为书学成就之始,五十以后至七十为书法最佳时期,七十至八十为老年书法之苍劲。至于学习临摹,必在三十岁以前下一段功力,以蓄内心。书者笔先,未有不从学而号天才。又有笔秃千枝,此皮相之言也。吾最服膺笔已成冢,不如读书万卷。”纵观刘忠先生之学书经历,其早年多专注于笔法、结体,而中年以后则注重书法之丰神体貌、精神气息,乃至风格、气韵、情趣。至老喜读《庄子》及唐诗,将其深厚学养蕴于笔端,于笔墨间自然流露,一派天真,逸气盎然,最终形成了自己鲜明的书法风格。

今年为刘忠先生逝世四十一周年,谨撰此文,以深切缅怀先生。

2020年12月5日于冰城立雪轩