脑卒中长期卧床患者肠道微生物群落分析

王新新,李金星

肠道微生物是维持人体内环境稳态的重要构成部分,近年来相关研究显示,其对于体内多种慢性疾病的进展有着重要的影响[1-2]。特别是对于诸如溃疡性结肠炎、肠易激综合征及克罗恩病等肠道疾病有着直接的关系,近年来多项研究结果显示,肠道菌群改变与动脉粥样硬化疾病的发生和发展具有显著的相关性,脑卒中作为动脉粥样硬化后期并发的心脑血管疾病,其病程与肠道菌群的关系不言而喻[3-4]。由于脑卒中后患者可能出现行动不便、偏瘫等情况,可能需要长时间卧床,在Li等[5]研究中此类患者发生功能性便秘等肠道疾病情况较为多见,这对于患者生存质量会产生显著的影响。宏基因组检测方法对于菌群定量分析结果已经被多项研究证实相对较好,所以是目前针对肠道菌群分析中效果显著的一类[6]。本次研究将宏基因组学应用于评价脑卒中长期卧床患者的肠道菌群,目的在于更全面地了解此类患者肠道菌群状态,进一步完善全面评价,为今后的调整治疗方案打下良好的基础。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2019年1~12月于济南市第五人民医院就诊的脑卒中患者40例(卒中组),所有纳入样本均由本人或亲属签署知情同意书,并报医院伦理委员会审核通过。其中卧床超过1月患者20例纳入卧床组(n=20),发病未超过3 d的20例患者纳入非卧床组(n=20),而后将同期体检的20例健康人纳入对照组(n=20)。纳入标准:①脑卒中患者符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》中诊断的相关标准[7];②对照组患者体检报告中无任何疾病状态;③所有样本年龄>18岁;④所有脑卒中患者均为首次发病。排除标准:①1月内抗生素或微生物制剂服用史;②既往慢性肠道疾病史;③严重的器官功能障碍;④既往糖尿病、冠心病病史;④非动脉粥样所致的脑卒中患者。其中卧床组患者平均年龄(54.74±6.97)岁;平均BMI(23.42±2.54)kg/m2;男12例,女8例。非卧床组平均年龄(53.24±7.14)岁;平均BMI(23.51±1.97)kg/m2;男13例,女7例。对照组平均年龄(55.61±8.37)岁;平均BMI(22.97±2.14)kg/m2;男11例,女9例。三组患者一般资料比较无显著差异,具有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 粪便样本收集 患者在纳入研究后12 h内完成粪便收集工作,使用无菌收纳盒收集患者大便15 g,登记编号后放置于-80 ℃环境保存,并于48 h内完成检测工作。

1.2.2 DNA提取和鸟枪法宏基因组检测 相关操作规程严格按照试剂盒相关标准进行。使用北京索莱宝科技有限公司提供的D2700-50T型粪便基因组DNA提取试剂盒对样本中DNA进行提取并送至XX科技有限公司进行宏基因组学分析,使用武汉艾美捷科技有限公司P-1020-48型DNA定量试剂盒对提取样本进行定量,而后使用美国赛默飞世尔公司提供的二代测序快速DNA建库试剂盒对样本制备DNA-Seq文库,并按照试剂盒质控标准对上述文库进行质检。质检通过后的样本依托于美国Illumina公司提供的Illumina HiSeq 2500测序平台对样本进行双端测序。

1.2.3 菌群分类 对测序结果进行筛选,将质量欠佳或接头显著的序列剔除,再与人类参考基因组Hg19作对照以剔除人为原因污染序列。采用最新的MEGAN软件对鸟枪法宏基因组数据进行菌群分类,将结果应用KEGGⅢ和eggNOG数据库进一步功能注释。

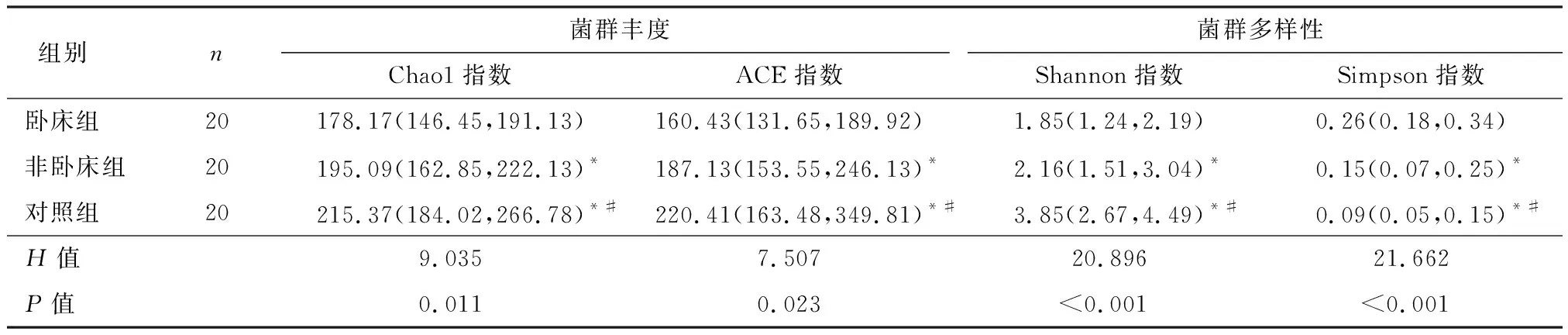

1.3 观察指标

主要分析肠道微生物群结构及其α多样性。微生物群α多样性指标包括菌群丰度指标(Chao1指数和ACE指数)以及菌群多样性(Shannon和Simpson指数),其中,Chao1和ACE值越大代表物种总数越多;Shannon值越大,说明群落多样性越高;Simpson 指数值越大,说明群落多样性越低。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 三组肠道菌群α多样性情况比较

卧床组Chao1指数、ACE指数及Shannon指数显著低于其余两组,Simpson指数显著高于其余两组(P<0.05);非卧床组Chao1指数、ACE指数及Shannon指数显著低于对照组,Simpson指数显著高于对照组(P<0.05)。

表1 三组肠道菌群α多样性情况比较

2.2 三组肠道菌群构成情况比较

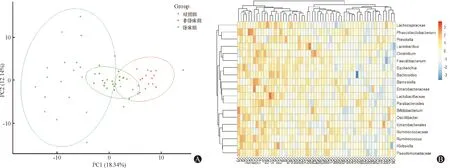

所有样本大便均在种的水平上进行主坐标分析计算各组样本中各单元的丰度差值与丰度总和的比值之间的差异,结果如图1A所示,提示三组肠道菌群物种构成具有一定差异。将三组患者分为对照组和卒中组,卧床组和非卧床组,而后分别针对两种比较情况的菌群种类进行标准化后使用Wilcoxon秩和检验计算存在显著差异的菌种,并使用DESeq2计算各组间表达倍数取以2为对数后大于1或者小于-1的差异表达基因,而后选择样品中菌群平均表达量不小于100的菌种并绘制热图,具体见图1B,三组样本中共计19个菌群检出差异。

图1 三组肠道菌群构成情况比较。A:三组肠道菌群水平主坐标分析图,每个点表示图中的一个样本,X轴:PC1值,Y轴:PC2值,坐标中的百分比表示相应的主坐标能解释原始数据差异的比例;B:三组细菌集热图,X轴为检测样本,Y轴为检出有差异的细菌(P<0.05),红色为高表达,蓝色为低表达

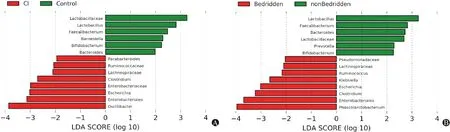

2.3 三组关键菌群LEfSe分析情况比较

对三组样本中差异菌群利用LEfSe进行进一步判别,结果显示:Ruminococcaceae、Parabacteroides、Oscillibacter、Lachnospiraceae、Escherichia、Enterobacteriales、Enterobacteriaceae、Clostridium为卒中样本中优势菌群;而Lactobacillus、Lactobacillaceae、Faecalibacterium、Bifidobacterium、Barnesiella、Bacteroides则为健康样本中的优势菌群(LDA>4 log10),具体见图2A。Bacteroides、Bifidobacterium、Faecalibacterium、Lactobacillaceae、Lactobacillus、Prevotella为非卧床样本中优势菌群;而Clostridium、Enterobacteriales、Escherichia、Klebsiella、Lachnospiraceae、Phascolarctobacterium、Pseudomonadaceae、Ruminococcus则为卧床组的优势菌群(LDA>4 log10),具体见图2B。

图2 三组LDA值分布柱状图。A:健康样本与卒中样本比较;B:卧床样本与非卧床样本比较

3 讨论

近年来,通过有效的急诊干预手段可以有效地提升脑卒中患者的治疗效果,改善患者预后,但由于部分患者病情重、一般情况差,可能出现长时间卧床的情况[2]。Patejdl等[8]研究中发现,长时间卧床的脑卒中患者极易发生胃肠功能紊乱,从而导致功能性便秘等肠道疾病发生的可能性显著增加,导致患者生活质量显著下降,甚至影响患者预后。肠道菌群是胃肠道疾病发生的重要影响因素之一,而对于脑卒中患者肠道菌群的研究结果也提示菌群种类及丰度均发生了显著的变化,相关研究结果显示,肠道微生态环境可能与导致卒中发生的关键因素动脉粥样硬化(atherosclerosis,AS)的发生机制有着直接关系,其机制主要有以下几个方面:①菌群失调可能导致局部感染,肠系膜通透性增加从而导致微生物直接进入循环系统,影响巨噬细胞分化为泡沫细胞,并诱导白细胞募集,血管平滑肌增殖,这与AS形成机制类似[9];②微生物入血后可能诱发机体免疫反应,从而激活参与AS形成的TLR及NOD等受体[10];③部分微生物群还可能通过磷脂胆碱代谢直接参与到AS的发生[11-12];④肠道微生态环境与脂代谢水平显著相关,环境改变可能导致脂代谢异常从而导致动脉周样硬化的发生[13]。

本次研究中,相较于健康人,脑卒中患者肠道菌群多样性和多样性均显著下降,而通过LEfSe分析结果提示,Ruminococcaceae、Parabacteroides、Oscillibacter、Lachnospiraceae、Escherichia、Enterobacteriales、Enterobacteriaceae、Clostridium为卒中样本中优势菌群,其中又以Oscillibacter、Escherichia及Enterobacteriales优势最为明显。Oscillibacter与体内三甲胺N-氧化物水平存在显著关系,而三甲胺N-氧化物是三甲胺在肝脏代谢后的产物,其存在已经被证实参与到卒中及相关神经损伤的发生过程中[14]。Escherichia是Enterobacteriales下常见菌属,Enterobacteriaceae则是其中最常见的菌群,三者同属肠杆菌科,是人体最常见的致病菌之一,其含量升高可能导致血液内炎性因子水平升高,同时激活免疫反应,这些都是导致卒中发生的重要因素[15]。同时在渠静等[16]研究中,Ruminococcaceae可以使皮质醇增高,5-羟色胺表达上调,而上述两个指标与卒中的发生及发展有着密切的关系。同时以往研究显示Lactobacillus、Lactobacillaceae、Faecalibacterium、Bifidobacterium、Barnesiella、Bacteroides属于人体常见的益生菌,此类菌群在卒中患者肠道内含量显著下降,也说明有害菌比例增加可能导致卒中的发生[17-18]。

对比卒中后长期卧床和卒中急性期患者肠道菌群差异结果显示,长期卧床患者丰度和多样性较急性期患者显著下降,同时菌群中益生菌如Bacteroides、Bifidobacterium、Faecalibacterium、Lactobacillaceae、Lactobacillus含量更低,有害菌如Escherichia、Enterobacteriales、Enterobacteriaceae、Clostridium的含量进一步增加,其中还检出了Klebsiella、Phascolarctobacterium、Pseudomonadaceae。有研究[19]显示,Phascolarctobacterium在脑卒中后抑郁患者肠道菌群内含量显著上升,而其原因与卒中所致神经损伤诱发的胃肠道功能障碍显著相关,长期卧床患者发生胃肠道功能障碍的可能性增加,故该菌群的含量会显著上升。同时还有研究[20]显示,Phascolarctobacterium含量与肠道内三甲胺N-氧化物水平正相关,说明该菌种还会导致卒中神经损伤的可能增加,从而导致恶性循环诱导患者病情加重,预后显著变差。Pseudomonadacea中的铜绿假单胞菌及Klebsiella中的肺炎克雷伯均是导致卒中患者肺部感染的常见病原体,在陈玉珺等[21]研究中,铜绿假单胞菌在52例脑卒中肺炎患者中,铜绿假单胞菌检出率为16.00%;在孙红岗等[22]研究中,长期卧床的145例卒中患者肺炎克雷伯菌检出率高达19.31%,结合本次研究结果,提示长期卧床的卒中患者发生呼吸道感染可能与肠道菌群的改变有关,但其具体机制还有待进一步研究。

本次研究为单中心小样本量研究,而且部分影响机制尚未得到证实,在今后会进一步完善影响机制的相关研究,同时还会针对本次研究结果开展微生态制剂干预脑卒中长期卧床患者的临床研究,进一步完善对于脑卒中的治疗方案。

综上所述,脑卒中长期卧床患者肠道菌群多样性及丰度显著下降,益生菌被抑制的同时有害菌群含量上升,这可能是影响此类患者疾病发展及预后的重要因素。