宽恕干预对降低农村留守儿童拒绝敏感性的作用 *

孙 卉 张 田

(1 江苏第二师范学院学前教育学院,南京 210013) (2 南京理工大学社会学系,南京 210094)

1 引言

拒绝敏感性(rejection sensitivity)是指个体在与他人交往过程中,焦虑地预期他人可能发出的拒绝信息,进而对拒绝线索较为敏感并产生过度反应的一种倾向(Downey, Mougios, Ayduk, London, &Shoda, 2004)。相比成人,儿童拒绝敏感性的表现更加明显(Sebastian et al., 2011)。在众多影响儿童拒绝敏感性的因素中,早期被拒绝的经历和依恋常被提及。Feldman 和Downey(1999)发现,童年早期被拒绝的经历可以有效预测个体在童年中后期,乃至成年以后拒绝敏感性的水平,这种被拒绝的经历包括虐待(Luterek, Harb, Heimberg, &Marx, 2004)、情感上的忽视(Downey, Khouri, &Feldman, 1997)等。此外,有关依恋的研究认为,安全型依恋儿童的拒绝敏感性水平相对较低(Özen,Sümer, & Demir, 2011)。神经影像学研究也验证了儿童的依恋类型与其拒绝敏感性之间的关系(Norman,Lawrence, Iles, Benattayallah, & Karl, 2015)。

对于农村留守儿童而言,一方面,该群体家庭功能的弱化导致留守儿童被忽视的现象高发,也使得留守儿童可能暴露于虐待、暴力侵害、性侵害等风险之中(李娜, 陈璐, 2017)。另一方面,父母离家务工导致家庭教育的缺失使得留守儿童更容易出现非安全型依恋的问题。基于此,杨炎芳和陈庆荣(2017)的研究指出,留守儿童对拒绝性信息的敏感性更高。

研究表明,高拒绝敏感性的个体更容易出现抑郁、焦虑、孤独、社交焦虑、低自尊等问题(Gao, Assink, Cipriani, & Lin, 2017;Thomas &Bowker, 2015; Watson & Nesdale, 2012)。而在东方文化中,这种消极的影响似乎更甚,更容易出现高拒绝敏感性的问题,并且为了维持社会关系,他们更愿意去回避高拒绝敏感性带来的潜在风险(Lou & Li, 2017; Sato, Yuki, & Norasakkunkit, 2014)。

尽管有研究者对高拒绝敏感性儿童的干预做了初步的思考(郑沁怡, 胡娜, 丁雪辰, 2020),但是总体而言,这方面的实践还较为缺乏。对此,宽恕干预不失为一种可行的尝试。宽恕是指被冒犯者在受到伤害后,放弃对冒犯者消极的情绪、认知和行为,同时对其产生积极的情绪、认知和行为(Enright, Gassin, & Wu, 1992),它并不是与冒犯者“重归于好”,而是以积极的视角去应对人际冲突(张田, 孙卉, 傅安球, 2011)。正因如此,研究者开始关注宽恕在心理干预中的运用,致力于帮助干预对象重建良性的人际关系。而建立积极友善的人际关系对于儿童降低拒绝敏感性水平有着显著的作用(Page-Gould, Mendoza-Denton, &Mendes, 2014)。更有研究直接指出,宽恕可以被看作是拒绝敏感性的重要保护因素(Sakiz &Sarıçam, 2015),因为拒绝敏感性高的个体经常会将被拒绝的原因归咎为自己,而宽恕的作用就在于提升自我和谐等因素的水平,通过改变对自己的消极认知达到降低拒绝敏感性水平的目的。

在众多宽恕干预模型中,本研究选择了Enright宽恕干预模型(Enright, 1996)。近20 年来,该模型越来越多地被运用于儿童群体,Freedman 和Enright(2019)指出,该模型可以被运用于那些经历着生活压力事件的儿童。对留守儿童而言,留守经历以及由此带来的生活压力就是一种生活压力事件。基于此,本研究在众多宽恕干预模式中,最终选择了Enright 模式。

2 研究方法

2.1 被试

利用儿童拒绝敏感性问卷对江苏省某所农村小学4~6 年级的228 名小学生开展测验,其中留守儿童103 名(男生45 名,女生58 名;平均年龄11.41±1.17 岁),非留守儿童125 名(男生67 名,女生58 名;平均年龄11.29±1.32 岁)。在留守儿童群体中,将问卷得分高于平均数一个标准差的儿童作为干预对象,符合该标准的留守儿童19 名,其中18 人自愿参与此次干预,其中男生8名、女生10 名,四年级6 名、五年级5 名、六年级7 名,平均年龄11.22±1.31 岁。尽管本干预纳入的对象较少,但樊富珉(2005)指出,从团体干预对象的年龄来考虑,年龄越低,团体人数应该越少;从干预目的来说,治疗团体的人数不宜过多,6~10 人为宜。本研究既针对儿童群体,又以干预为目的,故团体规模是可以接受的。

2.2 研究工具

2.2.1 儿童拒绝敏感性问卷

该问卷由Downey,Lebolt,Rincón 和Freitas(1998)编制,并由丁雪辰、叶贝、万旋傲、李丹和桑标(2018)在中国小学生群体中进行了修订。问卷包含12 个场景,每个场景包含3 道题目,分别测查受测者的焦虑期望、愤怒期望和拒绝期望。根据问卷使用方法,在测查学生群体时只需要保留与同学、老师有关的6 个场景(18 道题目),采用6 点计分,总分越高表示拒绝敏感性水平越高。在本研究中,三个维度的内部一致性系数分别为0.87、0.80 和0.79。

2.2.2 宽恕问卷(The Forgiveness Scale)

该问卷由Rye 等人(2001)编制,用于测查人际互动中当个体受到侵犯后在情绪、认知和行为方面的反应。问卷包括15 道题目,采用5 点计分,将反向计分的题目反转计分后,总分越高表示宽恕水平越高。在本研究中,该问卷的内部一致性系数为0.88。

2.2.3 半结构化访谈提纲

在追踪测试结束后,对实验组的部分儿童以及其中一名儿童的班主任进行了追踪访谈。访谈提纲包括四方面内容:一是对团体活动的体验,二是在干预中的收获,三是如何运用习得的技巧,四是生活发生的变化。针对其中一名儿童的班主任的访谈提纲主要涉及该名儿童在参加干预前后行为的变化,特别是在人际交往领域的变化。

2.3 实验设计

首先将10 名男生和8 名女生分别随机分配到实验组和控制组,两组均包含9 人(男生5 名,女生4 名)。此后,对实验组开展为期6 周的团体宽恕干预,期间每周开展一次干预,每次干预时间约为1.5 小时。与此同时,控制组不接受任何处理。两组分别在干预开始之前(前测)、干预结束当天(后测)、干预结束三个月后(追踪测试)接受儿童拒绝敏感性问卷和宽恕问卷的测查。在干预结束六个月后,对实验组的5 名儿童(男生3 名,女生2 名)和其中一名儿童的班主任(女,31 岁)进行了追踪访谈,进一步明确干预的效果和稳定性。

2.4 干预方法

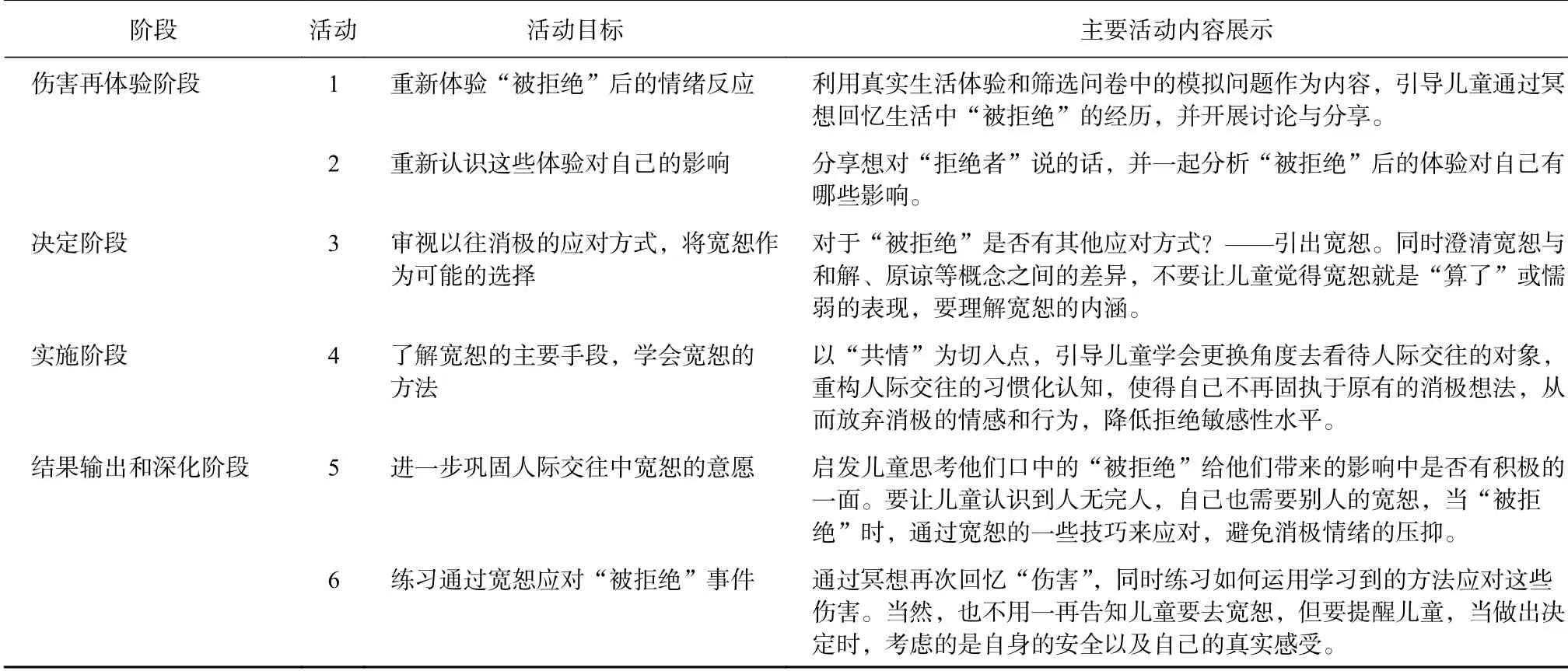

Enright 宽恕干预模式分为四个阶段(Freedman &Enright, 2019):一是伤害再体验阶段(uncovering phase),在该阶段中,被冒犯者会重新体验受到伤害后的情绪反应;二是决定阶段(decision phase),当被冒犯者发现拘泥于伤害对自己无益时,个体会逐渐进入决定阶段,将包括宽恕在内的其他方式作为选择;三是实施阶段(work phase),此时被冒犯者会逐渐将宽恕作为自己应对伤害的方式,并尝试加以实施;四是结果输出和深化阶段(outcome/deepening phase),此时被冒犯者会发现伤害和宽恕对于自己和他人的意义。此次干预也依次分为四个阶段,共包含6 次具体的活动(如表1所示)。

表 1 干预方案内容简介

尽管干预以宽恕为起点,但依然围绕“被拒绝”和“留守”两个因素开展。例如,在第一次活动中,引导儿童冥想“假设老师在寻找一个同学来组织班级活动,大家都举手了,你觉得老师是否会选你”这一问题,绝大多数儿童都认为“不会”,此后的讨论围绕“为什么”而开展。当涉及“留守”因素时(例如有儿童说“因为爷爷奶奶帮不上忙”),则要深入引导儿童体验“留守”对其日常人际交往的影响。再比如第四次活动中,有一名女生提到想和某位同学搭档活动,但那位同学不愿意。对此,首先要明确“被拒绝”与“留守”之间是否有必然的因果关系。在此基础上,通过角色互换来引导“共情”,即让该名儿童思考,如果她是这位同学,拒绝别人有哪些可能的原因;如果她的选择伤害了别人,她有何感想,是否也希望得到别人的宽恕等。

3 结果

3.1 拒绝敏感性与宽恕的描述性统计与差异分析

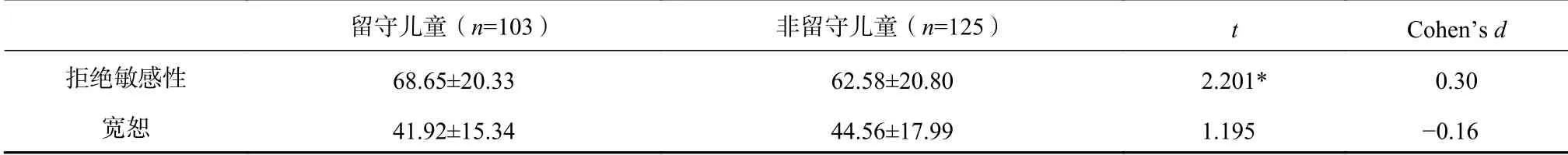

如表2所示,在拒绝敏感性问卷上,留守儿童的得分显著高于非留守儿童;在宽恕问卷上,两者不存在显著差异。此外,回归分析显示,在控制了性别、年龄、留守与否等变量后,宽恕问卷的得分对于拒绝敏感性问卷的总分及三个维度均具有显著预测作用(ps<0.001)。

表 2 留守儿童与非留守儿童数据的描述性统计(M±SD)和差异分析

3.2 干预前的同质性分析

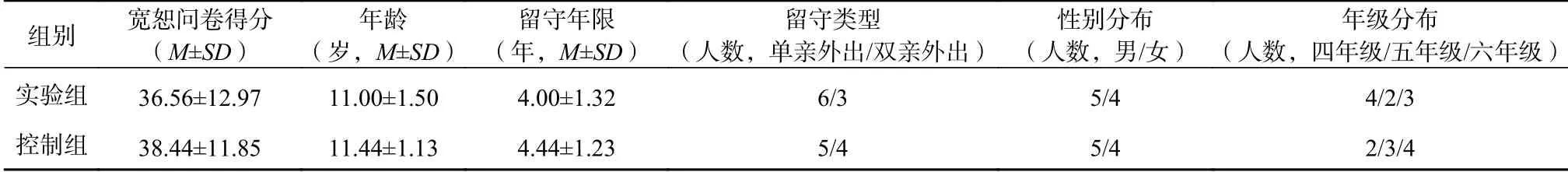

基于表3数据的独立样本t检验显示,实验组和控制组在年龄(t=-0.710,p=0.489)、留守年限(t=-0.736,p=0.472)上均不存在显著差异;卡方检验显示,两组在年级(χ2=1.010,p=0.604)和留守类型(χ2=0.234,p=0.629)分布上差异不显著;此外,两组在性别比例上完全一致。表3和表4也提示,两组在拒绝敏感性问卷和宽恕问卷的前测得分上不存在显著差异。以上结果表明,两组儿童在干预之前是同质的。

3.3 干预效果分析

由于样本量较小,本研究同时采用参数和非参数检验对数据进行分析,结果发现两者的结果一致。出于以下两点考虑,研究中报告了参数检验(t检验)的结果:其一,近年研究提示,即使是小样本研究,报告t检验结果也是被允许的(Anderson, Wickramariyaratne, & Blair, 2018;Kelly,Wisniewski, Martin-Wagar, & Hoffman, 2017);其二,考虑到报告效应量的需要,在检验结果一致的情况下,本研究最终选择报告参数检验的结果。该结果显示(见表4),无论是量表总分,还是三个维度的分数,实验组和控制组在前测上均不存在显著差异(ps>0.05);在后测和追踪数据中,实验组得分均显著低于控制组(ps<0.001)。

表 3 实验组和对照组儿童的同质性检验

表 4 实验组和对照组在拒绝敏感性问卷前测数据、后测数据和追踪数据上的差异

3.4 干预效果的质性分析

在追踪测试结束后,研究团队选取实验组5名儿童以及其中一名儿童的班主任开展追踪访谈。通过编码和关键词提取,访谈资料可以总结为“一个结果,两个机制,一个目标”。

“一个结果”指宽恕干预确实有效,且具有稳定性。其中,将“积极的变化”“比以前好”“有效果”等关键词整合为“有效”类属,例如T(指受访教师)说:“我知道他参加你们这个活动,所以特别关注了一下,确实有一些变化,以前给人的感觉就是容易‘爆’,容易激动。现在能感觉到他在有意识地控制。”此外,将“坚持”“稳定”等关键词整合为“稳定”类属,例如C2-B(指2 号受访儿童-男孩)说:“老师教的方法特别好,我一直坚持在用这些方法,有些东西都感觉成习惯了。”最终,“有效”和“稳定”又可以进一步整合为“积极结果”这一更高层次的类属。

“两个机制”指干预有效的原因,即认知的改变和行为的改变。前者指宽恕干预调整了干预对象对人际互动和人际伤害的认知,进而通过认知的改变来合理认知“拒绝信息”,例如在编码中涉及“改变想法”“换个思路”等关键词;后者主要指通过宽恕干预帮助儿童调整人际互动的应对方式,将消极的应对方式调整为积极的应对方式,进而更好地开展人际互动,例如在编码中涉及“按老师说的做”“不像以前那样做”等关键词。

“一个目标”指研究的目标是通过干预降低留守儿童的拒绝敏感性水平,进而提升人际交往质量。这一目标在访谈资料中通过“同学关系”“一起玩”“有朋友”等关键词体现,例如C3-G(指3 号受访儿童-女孩)说:“我原来不怎么能和别人玩到一起,觉得她们不带我玩。现在我学着主动去跟别人玩,其实玩着玩着就玩到一起了。” 再比如,T(指受访教师)说:“他们还是小孩子,他学会控制了,对别人好,别人自然也就跟他玩了。所以我看他最近同学关系还是可以的。”

4 讨论

4.1 宽恕干预对于降低农村留守儿童拒绝敏感性的作用

首先,农村留守儿童更容易出现不安全依恋等问题,使得儿童认为自己不被他人需要,认为自己没有价值,从而在人际互动中对拒绝信息过度关注,最终促使高拒绝敏感性的形成(Khoshkam,Bahrami, Ahmadi, Fatehizade, & Etemadi, 2012)。因此,如能有效降低干预对象“被拒绝”社会焦虑,其拒绝敏感性水平也能得以降低。其次,如Luterek 等人(2004)指出,早期被拒绝的经历使个体在今后的人际交往中更容易出现愤怒情绪,进而导致高拒绝敏感性的问题。宽恕干预的作用之一就是帮助干预对象合理处理愤怒情绪(张田,孙卉, 傅安球, 2012),当这些消极情绪被有效应对后,高拒绝敏感性问题也能得到一定的控制。最后,对拒绝的期望是高拒绝敏感性的本质问题,即前文所述个体对拒绝信息的过度解读。对此,后文将做进一步讨论。

4.2 宽恕干预降低拒绝敏感性的机制

宽恕干预的作用机制在于引导人际伤害的受害者降低愤怒情绪、提升积极情绪体验,进而疏解因人际伤害而造成的心理困境(张田等, 2011)。在这一过程中,积极的认知方式是主要手段,即干预首先调整的是干预对象对人际伤害的认知,进而通过认知的改变提升积极情绪体验。对儿童拒绝敏感性而言亦是如此,有研究指出,拒绝敏感性是一种认知-情感加工模式(cognitive-affective processing pattern),个体对社会交往中的拒绝性信息做出不同的反应,积极的认知对应着积极的情感体验,反之则会增加个体消极的情感体验(Levy,Ayduk, & Downey, 2001)。而宽恕干预的作用之一就是调整人际互动中的消极认知(Zhang, Fu, &Wan, 2014),因此也为降低拒绝敏感性水平提供了可能。

此外,宽恕干预的另一作用是调整人际互动的应对方式,尤其是将消极的应对方式调整为积极的应对方式(Braithwaite, Selby, & Fincham,2011)。积极的人际互动方式正是降低拒绝敏感性的有效手段之一。Norona,Salvatore,Welsh和Darling(2014)基于亲密关系的研究指出,在亲密关系中,一些不恰当的交往应对方式会导致伴侣的拒绝行为增加,而拒绝行为反复刺激又会导致个体拒绝敏感性的提升,进而形成一种恶性循环。从这个角度而言,宽恕干预通过帮助干预对象构建积极的人际应对方式来降低接受或感知拒绝信息的可能性,进而降低拒绝敏感性的水平。

4.3 干预的伦理要素考虑

第一,对研究对象进行问卷筛选前,首先征得学校、学生本人及其监护人同意,其中征得监护人同意主要是通过手机短信的方式,说明本研究的目的和研究内容,并强调研究数据的保密性原则。如学生本人或其监护人不同意参与问卷调查,则不将其纳入筛选范围。第二,开展干预之前,与干预对象的父母通过电话交流,详细说明问卷得分的意义、干预的目的、干预的预期效果等,以及干预过程中学生享有自由退出等权利。得到其监护人的同意后,如学生自己也愿意参与,方可将其作为研究对象。第三,在追踪数据采集完毕后,立即对对照组儿童开展同样的干预,以保证对照组儿童也能够获得有效的干预,并在干预之后和干预结束三个月后开展后测和追踪测试,以确定干预的有效性。

4.4 研究展望

尽管本研究取得了较为理想的效果,但后续研究仍有一些问题值得进一步思考:第一,宽恕干预降低拒绝敏感性的机制问题。宽恕干预主要适用于因人际伤害而造成的心理困扰,并非直接针对拒绝敏感性问题,尽管本研究对干预有效的原因进行了分析,但是该干预模式有效的机制究竟是什么,有待后续研究的探索。第二,宽恕干预降低拒绝敏感性的效果评估问题。本研究通过儿童拒绝敏感性问卷对干预效果进行评估,但自陈问卷填写过程中的态度倾向、社会赞许效应等可能在一定程度上对测试结果造成影响,因此后续研究可以结合儿童在社会交往实践中的行为表现来评估干预的效果。第三,宽恕干预与其他干预的效果对比问题。由于目前尚无直接针对拒绝敏感性的干预模式,而宽恕干预能为该类问题的处理提供一定的思路,后续研究一方面可以围绕拒绝敏感性的特征,开发更有针对性的干预模式;另一方面,将宽恕干预与其他干预模型加以对比,为留守儿童乃至整个儿童群体提供更有效果的干预模式,是后续研究更加值得关注的问题。

5 结论

本研究得出以下结论:(1)农村留守儿童的拒绝敏感性水平显著高于非留守儿童;(2)宽恕干预能够有效降低农村留守儿童的拒绝敏感性水平;(3)宽恕干预对于降低农村留守儿童拒绝敏感性水平的作用具有较好的稳定性。