女为悦己者容:择偶动机对女性身体(自我)客体化的影响 *

蔡浏阳 高 阳 彭凯平

(1 清华大学心理学系,北京 100084) (2 西北大学公共管理学院,西安 710127)

1 引言

女性客体化(objectification)是指女性的身体、身体部分沦为纯粹的工具,被他人凝视、使用和评判,女性的身体被视为能够代表女性本身,成为判断其价值的标准(Nussbaum, 1995)。客体化会导致女性的自我客体化,引发身体不满、进食障碍、物质滥用等(Jones & Griffiths,2015;Tiggemann & Williams, 2012)。Fredrickson 和Roberts(1997)提出了客体化理论(objectification theory),指出社会文化中充斥着对女性的身体的描述、凝视和评价,造成了普遍存在的对于女性身体的客体化和自我客体化。这一理论也得到了大量实证研究的证实,被广泛地用来解释女性客体化现象(Rühl, Legenbauer, & Hiller, 2011)。

尽管如此,这一理论并没有进一步解释为何在跨文化背景下普遍存在着对女性身体的客体化。而且,客体化后作为“物”的女性身体具有诸多特征,为何一些特征被特别关注,而且不同文化对其有高度一致的偏好,如,小腰臀比(waistto-hip ratio, WHR)(Brewis, Hruschka, & Wutich,2011; Swami et al., 2010),这种一致的文化偏好从何而来?为何对于男性身体不存在较为普遍和一致的客体化评价标准(Neighbors & Sobal, 2007)?可见,现有理论并没有为跨文化、跨时代普遍存在的“客体化女性”文化的由来提供令人信服的解释。为了探索更根本的原因,一些研究尝试从进化心理学的视角做出解释。

性选择在人类心理和行为模式的产生过程中扮演着重要角色(Buss & Schmitt, 1993; Darwin, 1871;Miller, 2000)。远古时代的人类祖先缺乏直接的技术手段,只能凭借一些直观线索(如,外貌、声音、行为等)推测潜在配偶的基因质量和生殖潜力(Buss et al., 1990; Miller, 2000), 即所谓的“品质检验”(measure of genetic quality)(Buss &Schmitt, 1993)。女性身体特征是重要的繁殖线索:首先,苗条的身体预示着女性更年轻(Keel,Gravener, Joiner, & Haedt, 2010)、有更高的生殖潜力(Schwarz & Hassebrauck, 2012)和没有生育史(nubility)(Singh, 1993)。一些体型指标,如低BMI(body mass index)、小腰臀比也能反映个体较高的生殖潜力(Platek & Singh, 2010;Singh,1993)。男性可能在进化中发展出了对于这些外形特征的偏好(Schwarz & Hassebrauck, 2012),且拥有这种偏好的个体的基因被传承下来的概率更高,因而经过漫长的演化形成了对女性身体的格外关注和一致偏好(Buss, 2019; Buss & Schmitt,1993;Buss et al., 1990)。

现有的进化心理学研究指出,女性身体客体化可能是对进化中性选择的一种适应机制,并提供了一些描述性证据。例如,女性在高择偶动机下会更多地修饰和展示自己的身体吸引力(Hendrickse,Arpan, Clayton, & Ridgway, 2017;Hill & Durante,2011;Saad & Stenstrom, 2012),倾向于运用外形吸引力评估自我和一般女性(Piccoli, Foroni, &Carnaghi, 2013)。但在个体心理层面上,这种进化形成的心理机制具体是如何作用的?现有研究却鲜有探讨,这也是进化心理学一直面临的质疑之一(Confer et al., 2010)。

在个体层面,进化形成的心理机制表现为一系列的信息加工程序(Buss & Cantor, 1989)。由于认知资源珍贵而有限,不同的进化动机只会特异性地引发对相关信息的程序性反应(Nairne,Pandeirada, & Thompson, 2008),有选择地注意、记忆以及思考,解决相应的进化问题(Ackerman et al., 2009; Kenrick, Neuberg, Griskevicius, Becker, &Schaller, 2010)。国内外大量研究证实,性选择情境线索能激活个体与择偶有关的心智(mating mind),产生的“择偶动机”会无意识地影响个体的心理和行为活动(邢采, 刘婷婷, 张希, 2015;Maner,Gailliot, Rouby, & Miller, 2007)。如果对女性身体客体化是一种进化适应的心理机制,那么在性选择情境下,采用客体化的方式加工女性身体信息,应该可以提高效率并更好地解决择偶问题(Maner & Ackerman, 2015)。客体化的研究指出,客体化的信息加工方式体现在注意、认知、评价等一系列过程中(Grabe, Ward, & Hyde, 2008;Heflick, Goldenberg, Cooper, & Puvia, 2011)。综上,本研究通过启动择偶动机,进而从知觉和评价两个过程入手,探讨女性身体信息加工中的客体化特征,以揭示择偶动机影响女性身体客体化的具体心理机制。

2 实验1:择偶动机对女性身体的客体化知觉的影响

2.1 研究目的

客体化理论指出,女性身体被知觉为“物”而非“人”是客体化女性的重要特征之一(Heflick et al., 2011)。已有研究发现,知觉“人”和“物”时存在不同的加工机制,对于人类(面孔和身体)刺激,由于采用了基于整体的构形加工,倒置刺激比正置刺激更难再认,即所谓的“倒置效应”,但对于非人的物体刺激,则采用基于部分的分析加工,不存在“倒置效应”(Reed, Stone, Grubb, & McGoldrick, 2006)。因此,本研究首先采用倒置范式从知觉层面检验择偶动机对女性身体客体化的影响。

2.2 研究假设

客体化的女性身体常常被当做“物”而非“人”(Gervais, Holland, & Dodd, 2013),结合倒置范式的原理,在知觉客体化的女性身体时可能采用分析加工的知觉方式。从适应性选择的角度来看,对女性身体分析加工的知觉方式或许能让个体更有针对性地把认知资源放在与生殖潜力相关的特征信息上(如,腰臀比)。而对于男性,配偶价值更多取决于其掌握的资源和地位(Buss &Schmitt, 1993),分析加工并不能为判断其配偶价值提供有效信息。据此,本研究提出研究假设1:启动择偶动机会导致两性将女性(而非男性)的身体知觉为物,表现为对女性身体图片再认的“倒置效应”消失。

2.3 研究方法

2.3.1 被试

实验1 招募了150 名本科生被试(78 女),平均年龄为19.94±1.05 岁。全部为异性恋,视力或矫正视力正常。被试被随机分配到择偶情境组和控制组。

2.3.2 实验设计

实验为2(被试性别:男、女)×2(情境:择偶、控制)×2(图片性别:男、女)×2(呈现方式:正置、倒置)四因素混合设计:性别和情境为被试间设计,图片性别和呈现方式为被试内设计。因变量指标为对目标图片的再认正确率。

2.3.3 实验材料

择偶情境。采用写作任务启动择偶情境(Maner et al., 2007),被试被要求仔细回忆并描述一段被异性吸引并希望与其交往的经历(如没有,描述影视作品中一段类似经历)。

控制情境。被试被要求仔细回忆描述最近一次做家务时的情境(Maner et al., 2007)。预实验中,在写作任务后采用Griskevicius 等人(2007)的方法对启动效果进行操作检验(n=50, 男女各半)(Cronbach’s α 系数为0.81),结果显示,启动能有效唤起被试的择偶动机,择偶情境:M=5.08,SD=1.71;控制情境:M=2.18,SD=1.25,F(1,49)=55.47,p<0.001。

倒置范式图片。实验材料是从网上搜集的60 张身着泳装或内衣的人物黑白图片,男女各半,均是青年亚洲人,正面面对镜头站立,表情中性或微笑。人物大小一致,图片均为300×500 像素,背景白色,示例见图1。预实验对图片中人物的吸引力进行了评定(n=26,男女各半),男性(M=3.60,SD=0.16)和女性图片(M=3.78,SD=0.15)的吸引力评分无显著差异,p>0.05;微笑(M=3.73,SD=0.15)和中性图片(M=3.65,SD=0.15)的吸引力评分亦无显著差异,p>0.05。干扰图片采取图片对应的左右镜像图片(Bernard,Gervais, Allen, Campomizzi, & Klein, 2012)。

图 1 实验材料示例

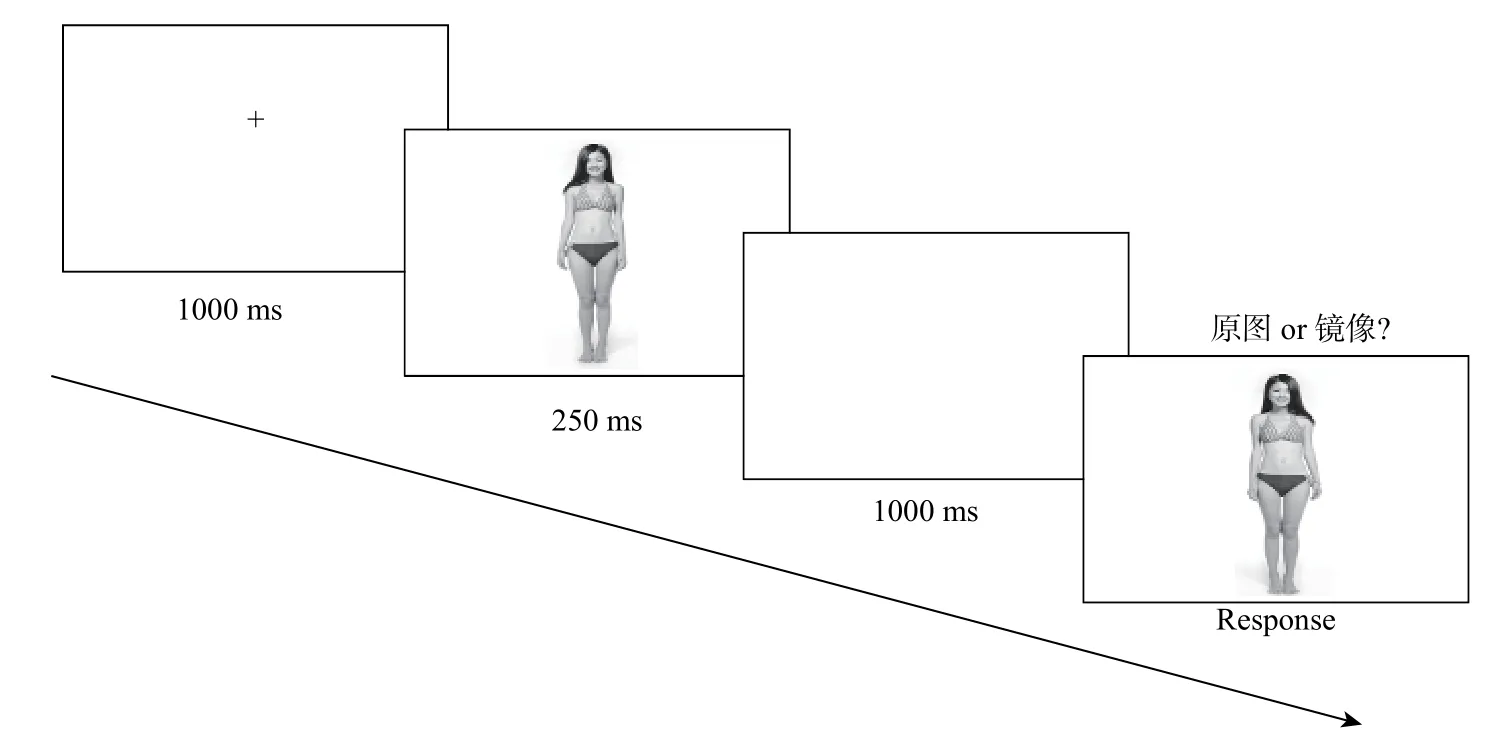

2.3.4 实验过程

告知被试实验1 由两部分互不相关的研究组成,第一部分研究是对大学生恋爱心理(实验组)、日常生活习惯(控制组)的调查,第二部分是一个关于观察能力的测试。被试进入实验室签署知情同意书后首先完成写作任务,接下来按照指导语提示在电脑上完成观察能力测试(倒置范式任务)。参照Bernard 等人(2012)的实验程序,屏幕首先出现一张原图,然后出现1000 ms 的白屏,随后呈现一张方向一致的原图或镜像的干扰图片。要求被试又快又准地判断这张图片与先前的图片是否完全相同。按键作答后立即进入下一个试次,记录正确率。正式实验中每个图片随机重复出现4 次(正立和倒立各随机呈现2 次),共240 个试次。最后,被试填写一些人口学资料。实验结束后,随机询问了10 名被试两部分测试的目的以验证伪装效果,被试均未怀疑实验目的。倒置范式的基本流程如图2 所示。

2.4 结果

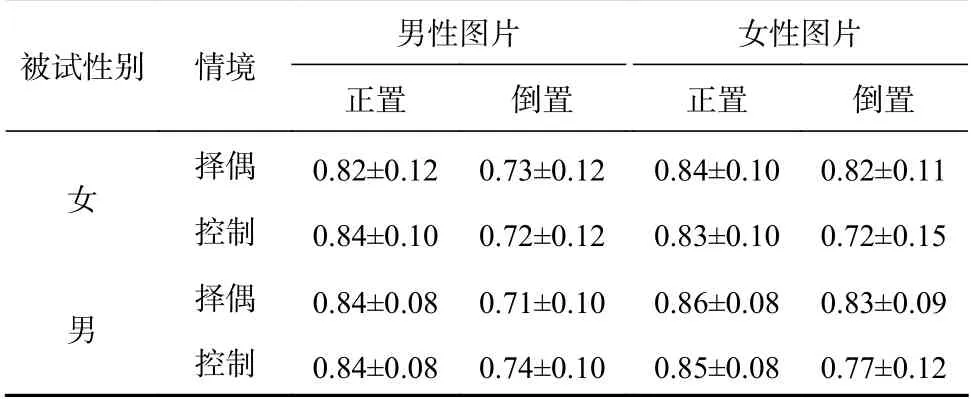

按照Bernard 等人(2012)的数据处理方法计算目标图片再认的正确率,结果见表1。

图 2 实验1 倒置范式基本程序

表 1 两性被试在不同情境下对男女身体图片的再认正确率(n=150)(M±SD)

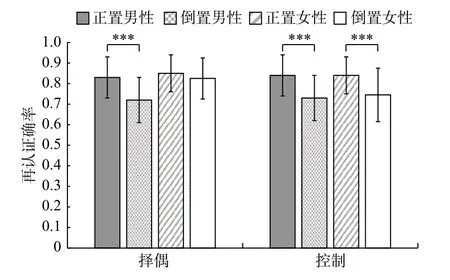

对男性和女性身体图片的再认正确率进行2(呈现方式:正立、倒立)×2(情境:择偶、控制)×2(被试性别:男、女)的重复测量方差分析。结果表明,对于女性身体图片的再认正确率,呈现方式和情境的交互作用显著,F(1, 146)=10.86,p=0.001,=0.069,呈现方式和被试性别的交互作用不显著,情境和被试性别的交互作用不显著,三重交互作用不显著,Fs<1。进一步,进行简单效应分析,结果显示:在控制情境下,呈现方式的简单效应显著,F(1, 146)=43.36,p<0.001,=0.229;而在择偶情境下,呈现方式的简单效应不显著,F(1, 146)=3.67,p=0.057,=0.025。可见,在控制情境下,两性被试对于女性身体图片的再认存在“倒置效应”,而启动择偶动机会导致两性对于女性身体的客体化知觉,未出现“倒置效应”(见图3)。

图 3 择偶和控制情境下两性被试对男女身体图片再认的“倒置效应”

对于男性身体图片的再认正确率,呈现方式和情境的交互作用、呈现方式和被试性别的交互作用、情境和被试性别的交互作用以及三重交互作用不均显著,Fs<1。呈现方式的主效应显著,F(1, 146)=104.19,p<0.001,=0.416,情境和被试性别的主效应均不显著,Fs<1。可见,不论在择偶情境还是控制情境下,两性被试对于男性身体图片的再认均存在“倒置效应”,择偶动机并不会导致对于男性身体的客体化知觉(见图3)。

3 实验2:择偶动机对女性身体的客体化评价的影响

3.1 研究目的

根据客体化理论,当客体化女性身体时,个体会更加看重身体作为物的外形吸引力,而不是作为人的体能(Grabe et al., 2008)。为了进一步从外显评价的层面上验证择偶动机对女性身体客体化的影响,本研究将在启动择偶动机后,采用自我客体化问卷(Self-Objectification Questionnaire,SOQ)通过对女性身体(及自我)的外形吸引和体能的相对重要性评价来评估两性对自我和一般女性的客体化。

3.2 研究假设

从适应性选择的角度来看,女性的身体外形是更直观的评价其生育潜能的线索,男性通过客体化评价女性可以提高择偶效率(Schwarz &Hassebrauck, 2012)。此外,女性的自我客体化和对一般女性的客体化,或许能帮助女性有效评估自己和同性竞争者的配偶价值,以适应性内竞争(Campbell, 2004; Schmitt & Buss, 1996)。而对于男性,其身体外形并不能为判断自身和竞争者的配偶价值(掌握的资源和地位)提供有效信息(Buss & Schmitt, 1993)。据此,本研究提出研究假设2:女性在择偶情境下会客体化评价自我和一般女性的身体,男性则不会对自我身体进行客体化评价。

3.3 研究方法

3.3.1 被试

实验2 共招募118 名本科生和研究生被试(其中女性60 名),全部为异性恋。平均年龄 21.43±2.32 岁。随机分配到择偶情境组和控制组。3.3.2 实验设计

实验为2(情境:择偶、控制)×2(被试性别:男、女)×2(评价对象:自我、一般女性)的三因素混合设计:情境和性别为被试间设计,评价对象为被试内设计。因变量为对身体的客体化评价,采用自我客体化问卷(SOQ)测量得到。

3.3.3 实验材料

择偶/控制情境。采用同实验1 相同的回忆范式启动。

客体化评价。采用赵方(2011)修订的自我客体化问卷(SOQ)。评估被试对自我和一般女性的客体化评价程度。被试需要首先“对自己而言”的10 项身体属性的重要程度进行排序, 其中5 个属性与外形有关,另外5 项属性则与身体能力有关。随后被试还需要评价“对一般女性而言”的相对重要程度。该问卷在以往研究中有较为广泛的使用,在本研究中亦有较好的信度(Cronbach’s α系数为0.93)。

3.3.4 实验过程

被试被告知实验2 由两部分互不相关的研究组成,第一部分研究是对大学生恋爱心理(实验组)、日常行为习惯(控制组)的调查,第二部分是一个关于大学生身体态度的调查。被试进入实验室签署知情同意书后,首先完成纸笔写作任务,之后在电脑上完成对自己和一般女性的身体评价。最后,被试填写人口学资料,并随机抽验实验的伪装效果。

3.4 结果

表2所示为不同情境下两性被试对“自我”和“一般女性”身体的客体化评价。

表 2 不同情境下两性被试对自我和一般女性的客体化评价(n=118)(M±SD)

对自我和一般女性身体客体化得分进行2(情境:择偶、控制)×2(性别:男、女)的多变量的方差分析。结果显示,在对自身的客体化上,情境和性别的交互作用显著,F(1, 114)=9.55,p=0.003,=0.077;在对一般女性的客体化上,情境和性别的交互作用不显著,F(1, 114)=0.43,p=0.512,情境的主效应显著,F(1, 114)=10.00,p=0.002,=0.081。

进一步进行简单效应分析,结果显示,在择偶情境下,女性的自我客体化水平(M=9.00,SD=10.40)显著高于男性(M=-5.69,SD=12.17),F(1, 114)=26.96,p<0.001,=0.191;但女性(M=1 0.0 2,S D=1 0.2 0)和男性(M=9.8 6,SD=11.41)对一般女性身体的客体化没有显著差异,F(1, 114)=0.01,p=0.906。在控制情境下,女性在自我客体化得分上(M=3.81,SD=8.27)与男性(M=1.60,SD=12.57)没有显著差异,F(1, 114)=0.59,p=0.444;对一般女性身体的客体化亦没有显著差异,F(1, 114)=1.08,p=0.301。

成对比较的结果显示,女性的自我客体化和客体化一般女性得分在择偶情境下均略高于控制情境,边缘显著(自身:p=0.069;一般女性:p=0.077);但对男性而言,在择偶情境下自我客体化的得分显著低于控制情境(p=0.013),而对一般女性的客体化得分却显著高于控制情境(p=0.009)。

4 讨论

4.1 女性身体(自我)客体化对性选择的适应性

本研究发现,启动择偶动机后,会在知觉和评价两个层面使个体以客体化的方式加工女性身体信息,这种客体化的加工方式能保证有限的注意资源分配到最能代表女性生育潜能的身体特征上,以更高效地解决繁衍适应问题(Maner &Ackerman, 2015)。研究还进一步发现了在面对性选择时两性的差异,男性只对女性身体客体化,而女性既对一般女性又对自我身体客体化,证实了客体化女性身体对性间选择和性内竞争均具有适应性。

一方面,个体以客体化的方式认知女性身体,即以基于局部的“分析加工”的认知方式知觉女性的身体。结合来自眼动实验的证据,即当被客体化时,能够反映生育潜力的胸部和腰部(Barber, 1995; Singh, 1993)被更多注视(孙青青,郑丽军, 郑涌, 2015; Gervais et al., 2013),可以推测这种分析加工的认知方式能让个体更有针对性地把有限的认知资源放在与生殖潜力相关的特征信息上,具有进化适应意义。而对于男性而言,其社会地位和拥有的资源是更重要的繁衍线索,当用分析加工的方式对男性进行认知时,反而会影响人们对其能力、思想等的评价(Loughnan et al.,2010),可能更难判断其社会地位和资源等。本研究的结果也发现,启动择偶动机后个体仍以整体加工方式知觉男性身体,但这种方式能否帮助个体更有效地加工男性的繁衍线索,还需要进一步探索。

另一方面,本研究还发现,启动择偶动机后,会使得个体基于外形而非能力来评价一般女性的身体。从“品质检验”(Buss & Schmitt, 1993)的作用来看,与外形有关的身体属性比与体能有关的属性更直观,更能有效表征女性的生殖潜力,如,三围(Singh, 1993)、五官(Gangestad &Scheyd, 2005)、皮肤(Jablonski & Chaplin, 2000)等。因此,基于外形有关的女性身体属性评价能让个体更高效地把有限的认知资源放在高“品质检验”作用的身体信息上,也具有进化适应意义。

本研究还进一步发现,对于女性被试而言,当择偶动机激活后,还会以客体化的评价方式同时评价自身和一般女性的身体,这能够帮助女性更准确地评估自己和竞争对手的配偶价值,有利于其提高自身配偶价值(Castro, Hattori, & de Araújo Lopes, 2015),与同性竞争者争夺理想伴侣或避免在不可能胜出的竞争中浪费过多的资源(Fisher &Cox, 2011),更高效地寻求、构建、维护伴侣关系(Campbell, 2004),在应对性内竞争中具有重要意义。

对于男性而言,本研究没有探讨启动择偶动机对一般男性身体评价的影响,仅就本研究目前的结果来看,在择偶情境下,男性反而表现出比控制情境更低的自我客体化,这可能是由于身体能力的属性在男性繁殖线索(社会地位和资源)中更具有“品质检验”效力,例如,拥有更强的体能、力量等的男性在采集狩猎时代更有可能获取食物等生存资源、提供保护以及获得社会地位(Barber, 1995; Durkee et al., 2019),这一结果仍需要在今后的研究中进一步检验。

4.2 研究意义、局限和展望

本研究阐明了择偶动机影响女性身体客体化的具体心理机制,为性选择对于女性身体客体化的塑造作用提供了实验性证据。其实践意义在于发现女性的择偶动机对其自我客体化具有重要影响,受性选择压力影响较大的女性更可能产生自我客体化。以往研究也发现,女性在排卵期对自我身体更加不满和焦虑(Hill & Durante, 2011),在青春期爆发神经性厌食症的比例也更高(Crisp,1997)。可见,对于这些女性更应该关注和干预其自我客体化造成的不良影响。另一方面,应当引导男性在择偶中注重女性非客体化的配偶价值,如,性格、品行和能力,同时减少对于未婚女性的污名化,降低女性的性选择压力。

本研究仍有待改进之处:第一,研究注重对女性身体的客体化提供终因框架下的解释,而缺乏关于文化对择偶动机的影响方面的探讨(Boyd,Richerson, & Henrich, 2011),未来的研究需要在研究设计中纳入文化因素;第二,研究仅在基础的知觉和评价层面上测量了对女性身体的客体化,今后的研究可以考虑从多个层面综合评估客体化;第三,研究只采用了情境故事的回忆范式启动择偶动机,不同的启动方式涉及的心理过程和引发的择偶动机可能有所不同(Mende-Siedlecki,Said, & Todorov, 2013)。不同的启动方式是否对女性的客体化产生不同的影响,有赖于今后更深入的研究;第四,择偶动机与年龄、生理状态、婚恋状态、性取向都有关系,未来研究可纳入这些因素,针对不同年龄、不同人群进行女性身体客体化的研究。

5 结论

本研究条件下可得结论:(1)启动择偶动机引起两性对女性身体的认知客体化,将女性(而非男性)身体知觉为“物”而非“人”;(2)启动择偶动机引起两性对女性身体的客体化评价,并引起女性(而非男性)对自我身体的客体化评价,注重女性身体的外形吸引力而非能力;(3)对女性身体的客体化具有对性选择的适应性。