母亲的情景特异性归因与儿童问题行为:儿童消极情绪的调节作用 *

李喜乐 孙安琪 高平圆 晏 妮

(西南大学心理学部,重庆 400715)

1 问题提出

父母对儿童问题行为的归因是指对儿童行为的因果解释(Wagner, Gueron-Sela, Bedford, &Propper, 2018)。研究表明,母亲对儿童的外显和内隐问题行为的归因方式存在差异(Cheah &Rubin, 2004);且基于面子效应(Hwang, 1997),这种差异可能会受到儿童问题行为发生情景的影响。本研究基于归因理论(Weiner, 1985)和差别易感性理论(Belsky, 1997),探索母亲对不同情景下儿童问题行为的归因方式,以及这种归因方式如何与儿童的气质特征共同影响儿童问题行为。

1.1 父母对不同问题行为的归因方式

以往的研究根据归因的关注点将父母归因划分为:(1)以儿童为关注点的属性归因(如稳定性、整体性等)和权力性归因(如儿童可控性、故意性等);(2)以父母为关注点的归因(如母亲的可控性等)(Alonso & Little, 2019;Jacobs,Woolfson, & Hunter, 2016)。与西方文化一致,外显问题行为(如,攻击他人等)在中国也被看作适应不良的表现(Putnam, Casalin, Huitron,Majdandi, & Linhares, 2018)。采用假设情景法的研究表明,母亲主要把儿童的外显问题归因为暂时的、情景性的(双赫, 谷传华, 陈会昌, 林思南, 包晓波, 2004; Cheah & Rubin, 2004)。而就儿童内隐问题(如,社会退缩)来说,母亲会更容易认为儿童的内隐问题是整体的、稳定的、非故意的(Cheah & Park, 2006)。但中国社会对内隐问题的认识已经发生了变化:在传统文化中,社会退缩被当做谦虚的行为而受到称赞;但如今,中国母亲开始把儿童的内隐问题与社会适应不良联系起来(Chen, 2019; Chen & French, 2008)。因此,中国母亲对内隐问题的归因还无法得出确切的结论,确认中国母亲对儿童行为的归因模式是有必要的。

1.2 母亲归因方式的情景特异性

以往研究发现,影响母亲归因的因素有很多(如父母特质、儿童特质等)(Berliner, Moskowitz,Braconnier, & Chaplin, 2020; Bolton et al., 2003),但很少有研究涉及场景地点的探索。本研究关注最常见的两个情景,家庭和幼儿园。首先,从以儿童为关注点的归因来看,根据面子效应和集体主义价值观中的互倚式自尊(Hwang, 1997; Qi, 2011),父母期望通过儿童的表现来维持良好形象。而幼儿园作为公共场合,其行为规范要比家庭更严格,同时儿童的行为也会受到来自教师、同伴及其他父母的评价(Gross, Shaw, & Moilanen, 2008)。所以父母会更期望儿童在学校里不出现问题行为。一旦出现,父母可能会产生更多的消极情绪,对儿童的行为产生消极解释的趋势也会增加(Beckerman, van Berkel, Mesman, Huffmeijer, &Alink, 2020)。因此,父母会更倾向于认为儿童在幼儿园的问题行为是故意的,并做出特质性和稳定性的归因,从而降低自己的愧疚感(Jacobs et al.,2016),缓解消极情绪。其次,从父母的可控性来说,其被认为与社会学习理论中的自我效能感类似(Sawrikar & Dadds, 2018)。比起家庭,儿童在幼儿园这种复杂的环境中发生问题行为的原因会更不明确,而且,随着同伴社会化的进程中老师和同伴对儿童影响的增加,以及父母对儿童权威性的减少(Snyder, Cramer, Afrank, & Patterson,2005),当儿童问题行为发生在学校时,父母可能会产生更多的不可控归因。但是情景如何影响母亲对儿童不同类型问题行为的归因尚不明确,这也是本研究的目的之一。

1.3 母亲的归因方式和儿童消极情绪对儿童问题行为的影响

研究表明,母亲倾向于对儿童的问题行为进行消极归因(如内部的、故意的等),而这些消极归因会引发母亲的消极情绪以及严厉的教养行为,从而导致儿童问题行为的进一步发展(Sawrikar, Hawes, Moul, & Dadds, 2020)。首先,来自纵向研究的证据表明,母亲的消极归因会导致其采用更苛刻的教养行为,而这又促进了儿童内隐和外显问题行为的恶化(Park, Johnston,Colalillo, & Williamson, 2018; Wagner et al., 2018)。其次,当父母对不良行为的消极归因减少时,会相应减少其对儿童不良行为的消极情绪和严苛的教养行为,从而改善儿童的不良行为(Sawrikar et al.,2020)。此外,研究表明母亲的归因方式与儿童在家庭中问题行为的关系更加密切(Snyder et al.,2005),这说明了问题行为出现的情景性差异的重要性。因此,本研究将关注母亲在不同情景下的归因方式对儿童问题行为的预测。

根据差别易感性理论(Belsky, 1997),存在一部分“高敏感性”儿童既容易在恶劣环境下变得不堪一击,也更容易受益于积极环境(Pluess &Belsky, 2010)。儿童的消极情绪作为差别易感性标志物之一,已被证明可以协同环境来对儿童的发展产生影响(Pluess et al., 2018)。儿童消极情绪的调节途径有两种:一、高消极情绪儿童的消极情绪反应代表他们拥有更敏感的中枢神经系统,这也使得他们对广泛的消极和积极事件更敏感(Pluess & Belsky, 2010)。因此,比起低消极情绪儿童,高消极情绪儿童会对母亲归因方式所导致的积极或消极教养行为更加敏感。二、高消极情绪儿童的内部调节能力较差,所以他们适应环境需要更多地依靠外部资源(高鑫, 丁碧蕾, 冯姝慧,邢淑芬, 2018)。而母亲消极的归因方式所引起的严苛的教养行为和亲子关系中的消极情绪(Sawrikar et al., 2020; Wagner et al., 2018),会使得高消极情绪儿童相比低消极情绪儿童更容易出现问题行为(Pluess & Belsky, 2010)。因此,本研究将探索儿童的消极情绪是否可以充当调节变量。

综上,本研究探讨以下三个问题:(1)儿童问题行为发生的情景对母亲归因方式的影响;(2)特定情景的母亲归因对儿童问题行为发展的影响;(3)儿童消极情绪的调节作用。

2 研究方法

2.1 被试

在第一阶段共67 对3~6 岁健康儿童及其母亲参与本次研究(母亲年龄34.51±3.07 岁,儿童年龄57.01±9.60 月,62% 的家庭月收入超过10000 元,79%的母亲学历为本科及以上),其中男孩41 名,女孩26 名,70%的儿童是独生子女。6 个月后开始第二阶段的追踪测验,有4 对母亲与儿童未能参与后续研究。最终获得有效数据63 份。

2.2 研究工具

2.2.1 儿童问题行为问卷

采用Achenbach(1992)编制的问题行为问卷(Child Behavior Checklist, CBCL),并由母亲报告儿童的问题行为水平。第一阶段存在两个年龄阶段的被试,采用CBCL/2-3 和CBCL/4-18 进行测量。在第二阶段,被试都到达4 岁,只采用CBCL/4-18。两个版本的量表都是3 点计分(0 为“从不”, 2 为“总是”)。CBCL/2-3 用来测量4 岁以下儿童的外显问题行为(40 个项目,Cronbach’s α系数为0.9 0)和内隐问题行为(3 8 个项目,Cronbach’s α 系数为0.89)。CBCL/4-18 被用来测量4 岁及以上儿童的外显问题行为(33 个项目,第一阶段的Cronbach’s α 系数为0.90;第二阶段的Cronbach’s α 系数为0.87)和内隐问题行为(31 个项目,第一阶段的Cronbach’s α 系数为0.82;第二阶段的Cronbach’s α 系数为0.88)。

2.2.2 儿童气质问卷

采用儿童行为问卷(Children’s Behavior Questionnaire, CBQ)中的消极情绪分量表(Putnam,Gartstein, & Rothbart, 2006)。问卷采用7 点计分,从1(“完全不符合你的孩子”)到7(“完全符合你的孩子”),共12 个题目。该量表具有良好的信度,Cronbach’s α 系数为0.73。

2.2.3 母亲对儿童问题行为的归因评定

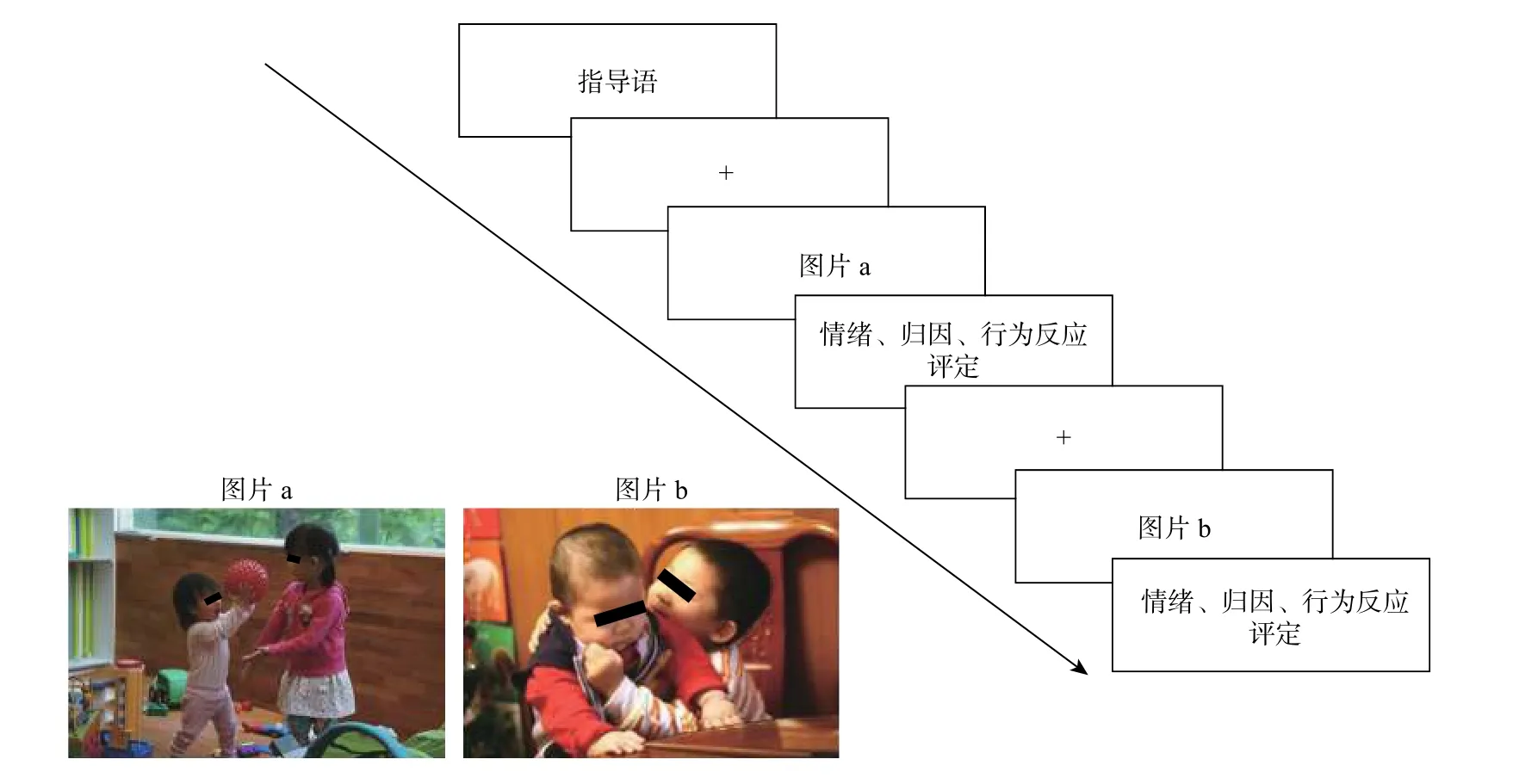

在第一阶段,母亲通过观看4 种类型的故事情景(共16 张图片)对7 种不同的归因方式(整体性归因、稳定性归因、伤害性感知、父母不可控性归因、特质性归因、儿童可控性归因和目的性归因)进行5 点评分,从1(“极不可能”)到5(“极可能”)。这些故事代表了儿童在家庭和学校情景中的内隐和外显问题行为。反映故事情景的图片均选自网络,故事情景的选择参考Mills和Rubin(1990)的设计并对其进行中国化处理。故事以图片形式呈现在E-prime 中(见图1),其呈现顺序进行了平衡。故事中孩子的性别与该母亲实际生活中孩子的性别一致。母亲被要求把故事中的人物想象为自己的孩子,然后报告自己的情绪反应、认知评价和可能的行为反应。

图 1 母亲反应评定流程图

为精炼结果,对母亲的归因方式采用降维处理。根据Kaiser-Meyer-Olkin 系数为0.652,以及巴特利特球形检验达到统计学意义(p<0.001),本研究认为其适合进行探索性因子分析。采用最大方差和正交旋转法得到三个主因子,共解释75.64%的总方差:(1)稳定性归因(整体性归因载荷为0.93,稳定性归因载荷为0.91,伤害性感知载荷为0.72);(2)不可控归因(父母不可控性归因载荷为0.83,特质性归因载荷为0.78);(3)敌意归因(认为儿童行为是故意的)(儿童可控性归因载荷为0.5 4,目的性归因载荷为0.90)。对每个维度进行平均得到三个归因的综合评分。

2.3 程序和数据分析

第一阶段时,母亲填写人口学信息、儿童问题行为问卷、儿童气质问卷,并用假设情景法测量母亲对儿童问题行为的情绪、认知及行为反应,此研究只分析认知反应。6 个月后,母亲再次报告儿童的问题行为水平。本研究采用SPSS21.0和PROCESS 进行分析。首先,运用重复测量方差分析来探究情景是否影响母亲对不同类型问题行为的归因方式。其次,采用回归分析以探讨母亲的归因方式如何影响儿童6 个月后的问题行为,以及儿童消极情绪的调节作用。如果存在调节作用则进行简单斜率分析。所有的回归分析都加入儿童的基线问题行为水平、年龄、性别和收入作为控制变量。

3 结果

3.1 描述性统计及相关分析结果

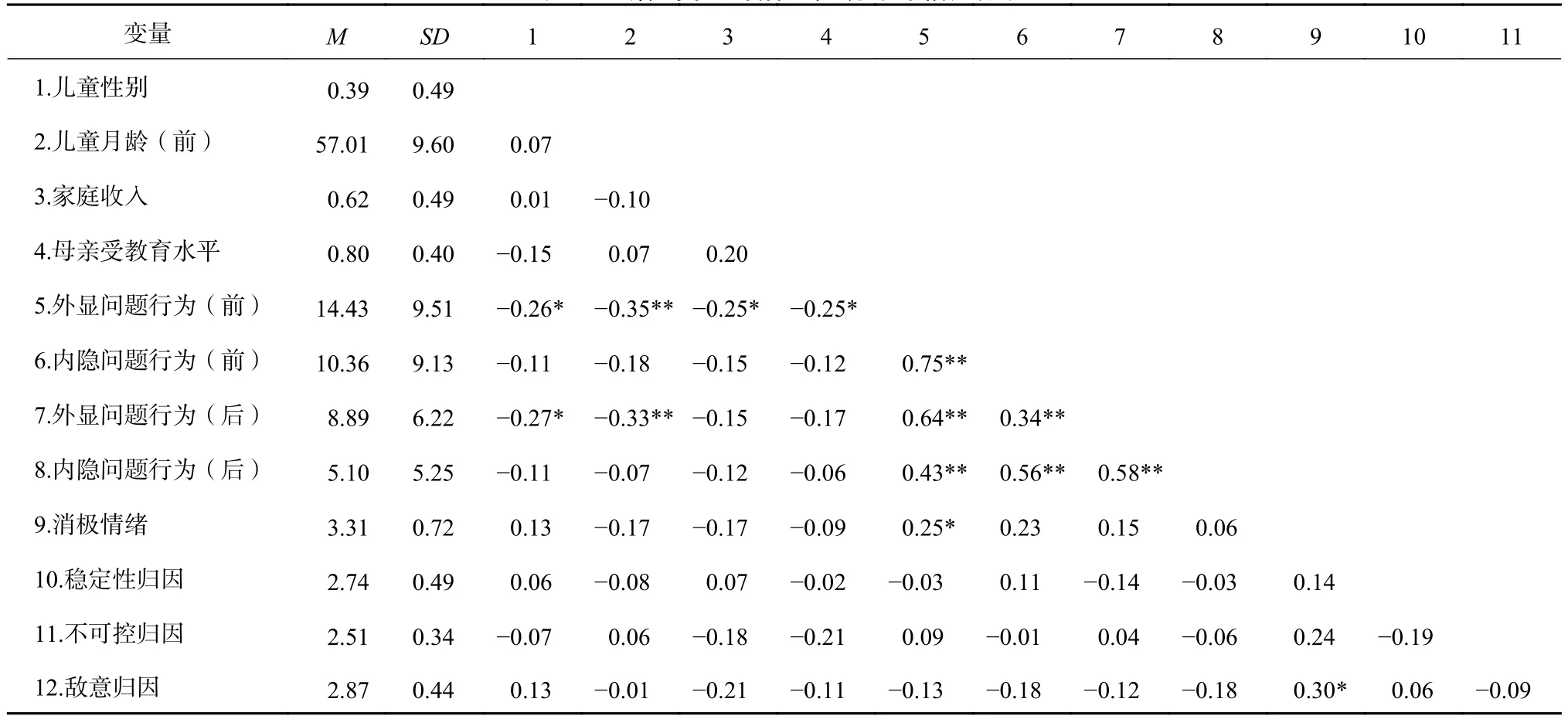

相关分析表明(见表1),儿童的外显问题行为与内隐问题行为之间彼此显著相关。儿童6 个月前的外显问题行为与儿童性别、年龄、家庭收入水平、母亲受教育水平呈显著负相关;而且儿童的消极情绪与6 个月前儿童的外显问题以及母亲的敌意归因呈显著正相关;6 个月后的外显问题行为与儿童性别和年龄呈显著负相关。其他变量之间不存在显著相关。

3.2 情景影响母亲对儿童问题行为的归因方式

为探讨母亲在不同情景下对不同类型问题行为的归因是否存在显著差异,对归因类型(稳定性、不可控、敌意)×问题行为(外显、内隐)×情景(家庭、学校)进行三因素重复测量方差分析。结果表明存在三因素交互作用,F(2, 132)=6.38,p<0.01,=0.088,所以,以母亲不同的归因方式为依据对此交互作用进行简单效应分析。

表 1 研究变量的描述性统计与相关分析

母亲对儿童的内隐和外显问题行为的稳定性归因存在边缘性的情景差异,F(1, 66)=2.87,p=0.095,=0.042。在家庭情景下母亲对儿童两种行为的稳定性归因不存在显著差异(t=0.44,p=0.661)。但当儿童的行为发生在学校情景时,比起内隐问题,母亲更容易对儿童的外显问题做出稳定性归因(t=2.59,p<0.05)。

母亲对儿童的内隐和外显问题行为的不可控归因存在显著的情景差异,F(1, 66)=15.16,p<0.01,=0.187。在家庭情景下,比起内隐问题,母亲更容易对儿童的外显问题作出不可控归因(t=2.45,p<0.05);但在学校情景下,母亲对儿童两种行为的不可控归因不存在显著差异(t=-1.42,p=0.161)。

儿童问题行为的类型以及发生的情景并不会以交互作用的模式对母亲的敌意归因产生影响,F(1, 66)=0.45,p=0.505,但可以单独影响母亲的归因,问题行为类型:F(1, 66)=89.07,p<0.001,=0.574;情景:F(1, 66)=13.98,p<0.01,=0.175。如图2所示,比起内隐问题,母亲会更容易对儿童的外显问题作出敌意归因;而且比起家庭情景,母亲更容易对儿童发生在学校里的行为作出敌意归因。

图 2 不同情景下母亲对不同问题行为的归因方式

3.3 母亲归因方式对儿童后续问题行为的预测分析

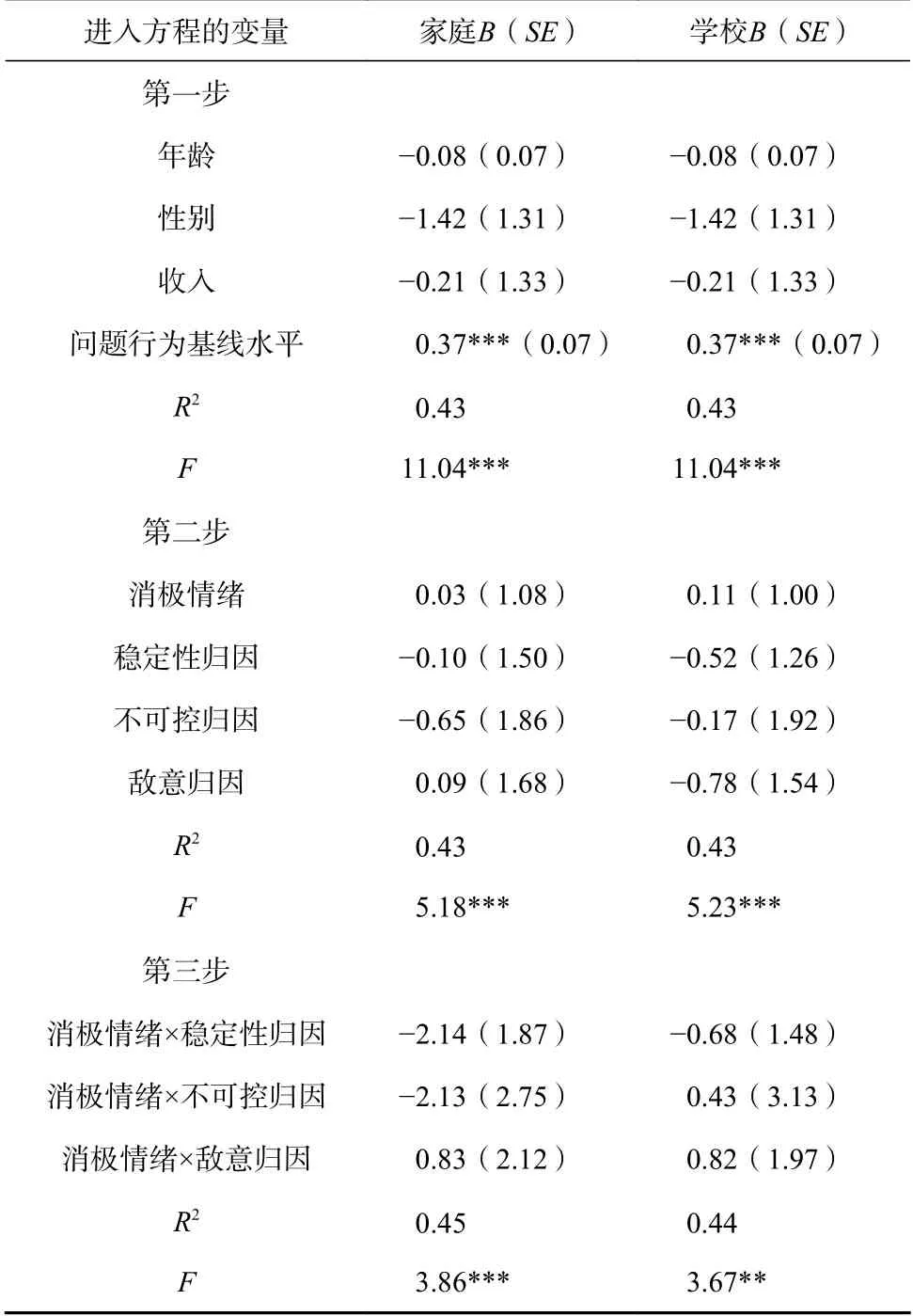

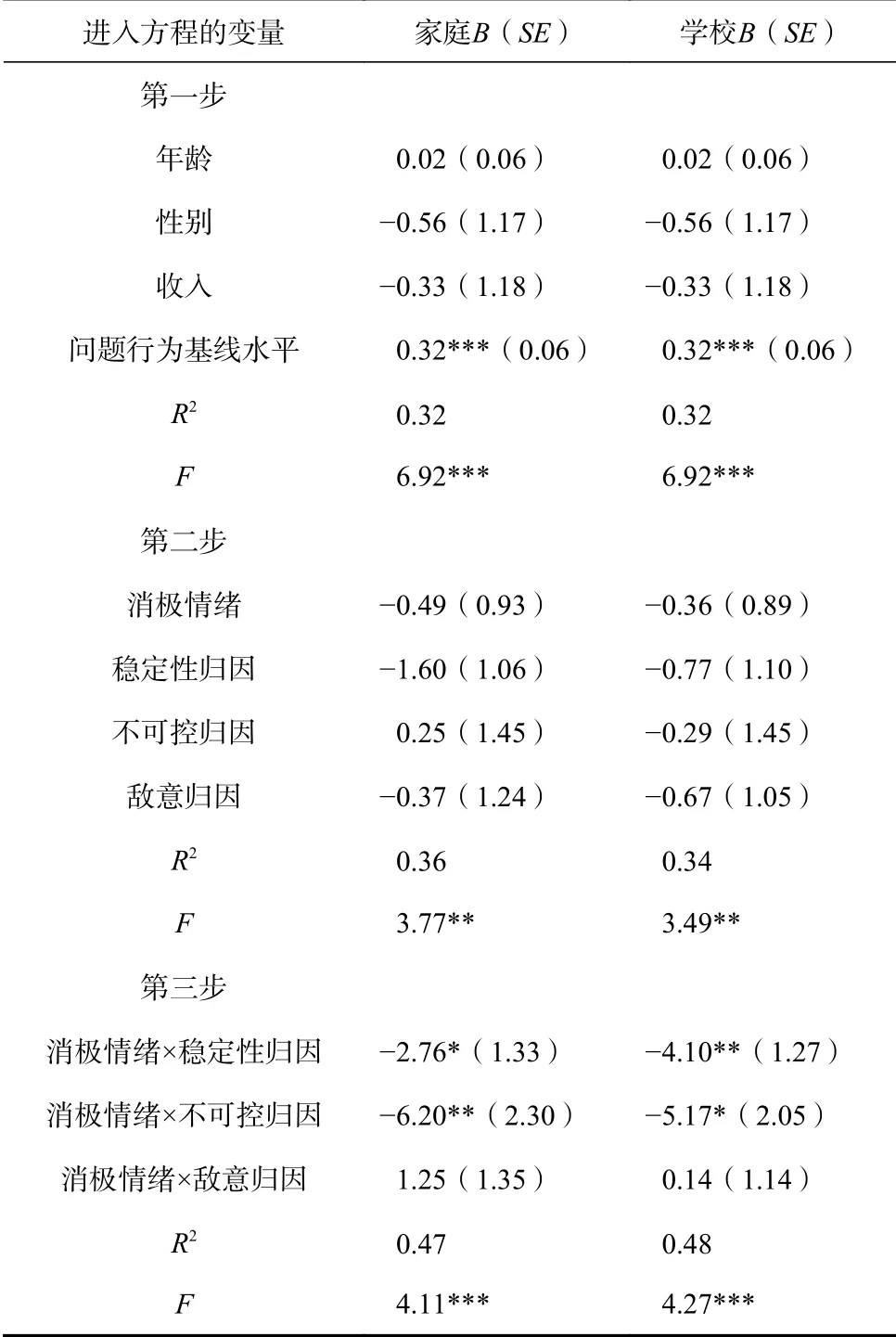

通过建构4 个回归方程来探究母亲的归因方式对儿童6 个月后问题行为的预测以及儿童消极情绪的调节作用。结果如表2 所示,母亲的归因方式以及儿童的消极情绪无法预测儿童6 个月后的外显问题;如表3 所示,儿童的消极情绪与母亲的稳定性归因和不可控归因以调节作用的模式影响儿童6 个月后的内隐问题。

表 2 母亲归因方式对儿童6 个月后的外显问题行为的分层回归分析(n=63)

采用简单斜率分析进一步考察儿童消极情绪的调节作用。结果表明,无论在家庭还是学校,儿童的消极情绪都可以调节母亲的不可控归因与儿童内隐问题之间的关系。对高消极情绪儿童而言,母亲的不可控归因负向预测儿童的内隐问题(家庭:B=-4.40,SE=2.01,t=-2.19,p<0.05; 学校:B=-5.26,SE=2.15,t=-2.46,p<0.05),而这一预测在低消极情绪儿童中不显著(家庭:B=4.68,SE=2.47,t=1.89,p=0.064; 学校:B=2.31,SE=1.94,t=1.19,p=0.237)。同样,儿童的消极情绪还可以调节家庭和学校情景下母亲的稳定性归因与儿童内隐问题之间的关系。对高消极情绪儿童而言,母亲的稳定性归因负向预测儿童的内隐问题(家庭:B=-4.81,SE=1.54,t=-3.13,p<0.01; 学校:B=-5.61,SE=1.76,t=-3.26,p<0.01),但这一预测在低消极情绪儿童中不显著(家庭:B=-0.77,SE=1.35,t=-0.57,p=0.571; 学校:B=0.39,SE=1.11,t=0.32,p=0.747)。

表 3 母亲归因方式对儿童6 个月后的内隐问题行为的分层回归分析(n=63)

4 讨论

4.1 母亲归因方式的情景特异性

与假设一致,母亲会对儿童的外显问题作出更多敌意归因,尤其是当其发生在学校情景时(Cheah & Rubin, 2004)。与假设不同的是,比起儿童的内隐问题,母亲更容易对其外显问题作出稳定性归因,但只限于学校情景。这可能是因为当儿童在学校里出现攻击、破坏等外显问题时,母亲要面对来自老师和其他家长的评价(Grosset al., 2008),使得母亲可能会有更多的消极情绪并引起对儿童行为的敌意归因(Bolton et al., 2003;Sawrikar & Dadds, 2018)。为了减少自己的愧疚感并缓解消极情绪(Jacobs et al., 2016),母亲会对儿童的外显问题进行稳定性归因。而儿童的社会退缩等内隐问题通常是在面对新异刺激时产生的(Williams et al., 2009),儿童在学校会接触到更多的主体和新异刺激,所以母亲更倾向于认为儿童在学校里出现退缩等行为是由当时情景暂时引起的,不是故意的。

结果表明母亲对外显问题的不可控归因要显著高于内隐问题,但这种差异只存在于家庭情景中。这一结果符合Patterson,DeBaryshe 和Ramsey(2017)提出的高压理论。当儿童的外显问题发生在家庭情景下的时候,因其具有向外的攻击性,母亲会认为儿童外显问题比内隐问题更加严重,所以母亲会通过责备或惩罚的方式管教儿童,儿童则通过争论、叫喊等高压反应来促使母亲做出退让(Patterson, 2016),这种高压行为会在亲子冲突中不断地被重复,使得家长在应对儿童的外显问题行为时采取更加妥协的态度。这可能会降低家长的自我效能感,认为儿童的外显问题是生来就有的,无法被管教的。

4.2 母亲归因对儿童问题行为发展的影响

本研究结果部分支持了差别易感性模型的假设,即高消极情绪儿童对环境的易感性(Aron,Aron, & Jagiellowicz, 2012),使得他们更容易从积极的环境中受益,从而减少内隐问题行为。这可能得益于高消极情绪儿童背后敏感的神经机制。

本研究的另一个重要发现是,母亲的稳定性归因与不可控归因对儿童内隐问题的负向预测作用,但此预测只针对高消极情绪儿童。这与之前认为内部性等消极归因对儿童内隐问题存在正向预测的研究存在差异(Wagner et al., 2018)。可以从三个方面对此差异进行解释:首先,对母亲归因方式的操作性定义存在差异。之前的研究大多采用综合所有归因维度的方式进行分析,而且即使考虑单个维度的作用,大多数研究结果也是来自敌意归因这一维度(Snyder et al., 2005; Wang,Deater-Deckard, & Bell, 2013)。所以母亲的稳定性归因和不可控归因对儿童问题行为发展的影响还未有定论;其次,与之前研究大多针对外显问题不同,本研究结果来自儿童的内隐问题。以往研究表明,当面对儿童具有攻击性的行为时,拥有内部归因等消极归因的母亲才容易出现强烈的负面情绪和过度控制(Katsurada & Sugawara, 2000)。但与具有破坏性的外显问题相比,内隐问题的特征是焦虑、情绪低落和社会退缩等,其并不具有攻击性。所以持有内部归因的母亲在面对儿童的内隐问题时不一定会做出这种严厉的教养行为(Wang et al., 2013)。最后,持有稳定性归因和不可控归因倾向的母亲在面对高消极情绪儿童的内隐问题时,可能出现更少的消极行为。研究表明,高消极情绪的儿童会更容易出现内隐问题(Muhtadie, Zhou, Eisenberg, & Wang, 2013),而母亲的稳定性归因和不可控归因作为惯性思维,可能会使其更容易接纳高消极情绪儿童的内隐问题,减少对儿童的责备,从而减少消极情绪和严苛的教养行为(Bolton et al., 2003; Park et al., 2018),出现更多的包容性行为。相比于过度控制这种会剥夺儿童自主性和锻炼社交技能机会的教养行为(Pinquart, 2017),包容的、温和的教养行为和态度会对儿童内隐问题的发展更具积极作用(Chronis-Tuscano, Danko, Rubin, Coplan, & Novick, 2018)。

4.3 实践性意义与研究局限

如何帮助父母改善儿童的问题行为已成为干预研究的一项热点问题(Alonso & Little, 2019)。基于本研究,干预项目可以从两个方面展开:首先,要关注父母对儿童内隐问题的认同与接受,这可以减轻父母的排斥心理,从而减少消极情绪和控制型教养行为的出现;其次,需要注意的是这种影响结果要依赖于儿童的气质特征。面对高消极情绪儿童,适度的温暖和敏感是有利的。

本研究也存在一些局限性。首先,样本来自一个经济水平较高的群体,而且数量较少。未来大样本量的研究是必要的。但即使在较小的样本量条件下,也确实发现了一些有意义的结果。其次,研究采用假设情景法测量母亲的归因,这样假设的情景可能与现实中的归因存在差异,未来可采用更具有生态性的测量方法。最后,未来研究可采用多方法测量,对儿童的问题行为进行更全面的探究。

5 结论

本研究主要得出以下结论:(1)母亲对儿童不同问题行为的稳定性归因和不可控归因存在情景上的差异;(2)母亲的归因方式不可以预测儿童的外显问题行为;母亲的不可控归因和稳定性归因可以影响儿童内隐问题行为的发展,但此影响只针对高消极情绪儿童。