耐酸砷还原菌Bacillus sp.strain P3-23的分离鉴定及其对高砷土壤砷释放影响

刘紫薇,祝贤彬,冯纪龙,石晚霞

(1.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北 武汉 430078;2.长江大学资源与环境学院,湖北 武汉 430100)

砷(As)是一种有毒元素,广泛存在于自然环境中,天然活动和人为活动都会导致砷向危害人类健康与正常生活的方向归趋。土壤砷污染、水体砷污染和大气砷污染等严重环境安全问题已引起世界各国的关注。土壤中的砷可通过粉尘或者烟雾进入到大气中,并可通过地表径流或渗漏作用进入水体中。砷污染水体体系中,砷污染地下水对人类的影响直接且显著,直接饮用地下水或使用高砷地下水灌溉农田导致人类砷中毒的现象已屡见不鲜。

砷污染地下水分布于世界各地,情况尤为严重的国家和地区有阿根廷、孟加拉、智利、中国大陆地区、中国台湾地区、印度孟加拉州、墨西哥中部、罗马尼亚和越南等,地下水砷污染已成为人类共同面临的严重环境污染问题。含砷铁(氢)氧化物矿物的还原性溶解被认为是原生高砷地下水形成的主要机制,一方面铁还原菌还原三价铁的同时使矿物溶解,释放出吸附于矿物表面的砷;另一方面在砷还原微生物作用下,吸附性更高的As被还原为迁移性更强的As,导致砷在水体中迁移与富集,微生物在此过程中起关键作用。因此,全面认识砷污染地下水的形成机制对砷污染地下水的时空分布预测与精准治理是至关重要的,故集中研究砷循环相关微生物是必要的,其作用规律对揭示砷的迁移与转化规律有重要意义,可为砷污染的发展趋势预测与防治提供科学依据。

砷还原菌是砷生物地球化学循环中最主要的微生物之一。许多学者分离出砷还原菌单菌,实验证明其可以直接参与吸附态砷的溶解与释放,在砷污染地下水形成过程中对砷的迁移与转化起关键作用。砷还原微生物的功能特性如今研究得较为透彻,不少研究关注到环境因素对于砷还原微生物作用的影响。Blum等分离出一株耐高盐砷还原菌,表明砷还原菌可存在于极端环境中,对环境有极强的适应能力,也预示着地球以外生境微生物存在的可能性。

本实验从石门雄黄尾矿高砷土壤中分离得到一株耐酸砷还原菌,通过分子生物学和微生物学手段对其进行系统分类和生理生化特性鉴定,并使用微生物学方法在不同温度、pH值和电子供体条件下进行培养,探究其对环境因素波动的适应能力,检测菌株对高砷土壤砷释放作用的影响。该实验结果对人们认识砷还原微生物生物学特征和生理习性有帮助,极端环境中也可预测其存在的可能性,这将有助于更加深入探索砷污染地下水的形成机制,同时完善砷的生物地球化学循环模式。

1 材料与方法

1. 1 样品采集与检测

砷污染土壤样品采自于湖南省常德市石门县雄黄矿区(北纬29.7°,东经111.0°),采集大约地面下5~6 cm处土壤,并置于事先灭菌的50.0 mL离心管中,快速运回实验室,于冰箱中4℃保存。

土壤样品用王水煮沸消解2 h后取上清液使用原子荧光光谱仪检测总砷含量。取新鲜土壤样品平铺于干净的称量纸上,放置于阴凉通风处风干,研磨后过2 mm筛,并称取处理后样品2 g,放入10 mL离心管中,加入5 mL已除去二氧化碳的水,振荡器剧烈振荡5 min,静置3 h后,采用pH计检测浸出液pH值。

1. 2 菌株分离和纯化

配制MM培养基分装至25 mL厌氧管中,每管10 mL,氮吹仪鼓氩气除氧10 min后高温蒸汽(121℃,0.1 MPa)灭菌20 min,备用。在厌氧手套箱中称取0.2 g沉积物样品,放入培养基中,加入2.0 mM丙酮酸钠作为碳源/电子供体,2.0 mM As作为电子受体,置于培养箱中30℃厌氧培养一周。待As完全还原后将富集液按体积比1∶10转接至新培养基中,如此转接3轮,得到生长繁殖稳定的砷还原菌富集液。用Huntage厌氧滚管法分离砷还原单菌,厌氧管配制MM固体培养基,取富集液100.0 μL逐级稀释10、10、10、10后,各浓度梯度取300.0 μL注入未凝固的固体培养基中,迅速横向置于冰上滚动至培养基凝固,置于培养箱中30℃培养3 d。待管壁长出乳白色单菌落,使用一次性灭菌接种针挑取菌落至液体培养基扩大培养。为了得到单菌,取培养后的菌液重复上述滚管操作纯化2次。

1.3 菌株Bacillus sp.strain P3-23鉴定

取1.0 mL菌液用细菌基因组DNA提取试剂盒提取细菌DNA,测量DNA浓度。使用16S rDNA扩增引物27F:5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′和1541R:5′-AAGGAGGTGATCCAGCC-3′扩增16S rRNA基因,PCR程序设为预变性94℃ 5 min,变性94℃ 1 min,退火65℃ 45 s,延伸72℃ 1 min(以上变性、退火、延伸共35个循环),延伸72℃ 10 min。PCR产物用1.5%的琼脂糖凝胶电泳检测,在1 500 bp左右有亮带的PCR产物送至武汉天一辉远生物技术有限公司进行测序。测序后序列在NCBI中进行BLAST分析后,使用邻接法构建系统发育树。

菌液涂布于MM固体培养基,有氧培养2 d长出单菌落,观察单菌落形态特征。菌株P3-23经革兰氏染色后在光学显微镜下观察。

1.4 菌株Bacillus sp.strain P3-23的生长、功能特性及耐砷检测

扩大培养纯化后的菌株P3-23,以4℃、6 500 r/min离心10 min收集菌体。为了检测菌株对不同有机电子供体/碳源利用情况,将菌体分别接种至含乳酸钠、乙酸钠、甲酸钠、丙酮酸钠、柠檬酸钠、蔗糖、葡萄糖、甲醇、乙醇、丙三醇以及酵母提取物(酵母味素)的无菌MM培养基中,浓度均为2.0 mM。为了检测菌株在不同温度下的生长状况,将菌体接种至含2.0 mM丙酮酸钠的灭菌MM培养基中,分别置于4℃、22℃、30℃、37℃、45℃、60℃厌氧培养。调节MM液体培养基pH值分别为2.5、3.5、4.5、5.5、6.5、7.4、8.4,30℃以上每个变量设置3个平行实验组,30℃厌氧培养72 h后收集样品检测细菌的生长程度以及As还原率。以上试验使用同一批扩大培养的菌体同时进行厌氧培养,且保持取样时间同步。

为了检测菌株P3-23的耐砷特性,将菌株接种至砷浓度分别为0.0 mM、1.0 mM、10.0 mM、20.0 mM、30.0 mM和40.0 mM的MM培养基中有氧振荡培养20 h,间隔2 h取样一次测量OD

。为了检测菌株P3-23砷还原特性,设置以下试验:培养基中加入2.0 mM丙酮酸钠和2.0 mM砷酸钠,3组试验组加入等量等浓度的菌液,设置空白对照一组,加入与试验组菌液等体积的无菌培养基。置于培养箱中30℃厌氧培养3 d,间隔一定时间取样一次,取样完毕测试菌悬液光密度值和As浓度。1.5 菌株Bacillus sp. strain P3-23对含砷沉积物的影响

为了检测菌株P3-23对含砷沉积物的影响,设置以下试验:①灭活沉积物+丙酮酸钠;②灭活沉积物+丙酮酸钠+菌株P3-23。试验设置3组重复。

配置人工合成地下水培养基,称取0.2 g采集的石门沉积物样品,放入50 mL厌氧瓶中,装入20 mL人工合成地下水培养基后氮吹仪鼓入高纯度氩气(>99.9%)除氧20 min,塞紧橡胶塞,铝盖封口,高温高压灭菌备用。在紫外线照射30 min灭菌后的厌氧手套箱中将收集的纯化后菌体接种至上述培养基中。所有试验都设置3组平行试验,放置于振荡培养箱,30℃、120 r/min避光培养。从接种时间开始,每间隔一定时间取样一次,检测溶液中可溶性总砷含量及As浓度。

2 结果与分析

2. 1 土壤样品中含砷量检测

土壤砷含量一般为5.0~15.0 mg/kg。石门土壤样品中总砷含量为1 259.38 mg/kg,可溶砷含量为295.99 mg/kg,结果表明:石门采样地土壤砷污染异常严重,高浓度的可溶性砷含量表明砷还原微生物的存在。土壤pH值为5.74,偏酸性,微生物存在于此环境中进化出耐酸能力。

2.2 单株Bacillu sp. strain P3-23的分离与鉴定

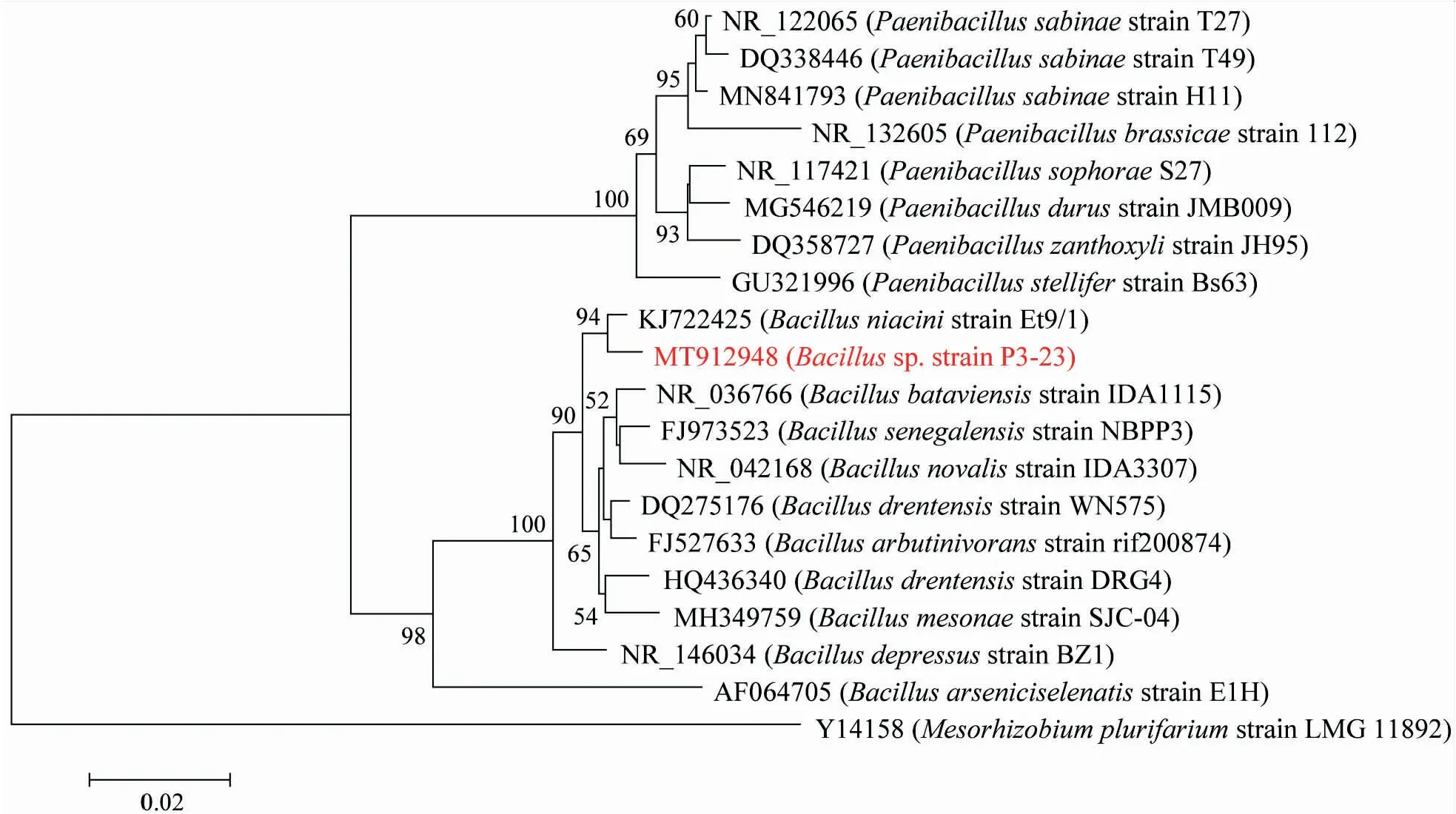

厌氧管滚管挑取单菌落到液体培养基厌氧培养,取菌液提取细菌DNA,使用Thermo Nanodrop one检测其浓度为26.94 ng/μL。扩增16S rRNA基因,测序后序列在NCBI中进行BLAST分析,结果显示其与菌株Bacillu

niaini

strain Et9/1同源性最高,序列相似性为98.7%,与芽孢杆菌属菌株DRG4、NBPP3、SJC-04、IDA115和IDA3307的相似性分别为97.40%、97.40%、97.39%、97.34%和97.0%。因此,P3-23为芽孢杆菌属(Bacillus

)成员,故命名为Bacillu

sp. strain P3-23(以下简称P3-23),基因文库中编号为MT912948。与其同属的E1H是一株已被报道的呼吸性砷还原菌。菌株Bacillus

sp. strain P3-23 16S rDNA系统发育树分析见图1。 菌株P3-23形态特性显示:在MM固体平板上呈圆形,中间微隆起,黏稠光滑,菌落中间为乳白色,沿周边逐渐呈现透明状。革兰氏染色结果呈蓝紫色,表明其为革兰氏阳性菌。

图1 菌株Bacillus sp. strain P3-23 16S rDNA系统发育进化树分析Fig.1 Phylogenetic tree constructed from the multiple sequence alignment of the 16S rRNA gene of strain Bacillus sp.P3-23 and its closely related species

2.3 不同条件下菌株Bacillu sp. strain P3-23的生长状况检测

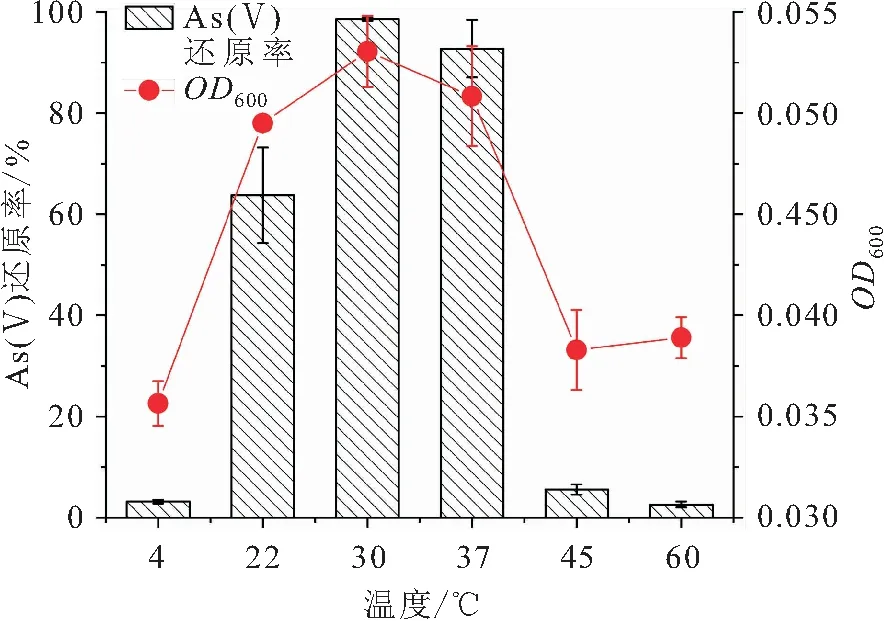

不同温度条件下厌氧培养3 d后菌株P3-23的生长状况和砷还原率检测结果,见图2。

图2 不同温度条件下菌株P3-23的生长状况和砷 还原率Fig.2 Growth and arsenate reduction curve of strain P3-23 in the presence of different temperatures

由图2可见,4℃、45℃和60℃条件下,菌株不生长;22℃、30℃和37℃条件下生长良好,30℃为菌株P3-23最适宜的生长温度;4℃、22℃、30℃、37℃、45℃、60℃条件下对应的As(Ⅴ)还原率分别为3.2%、63.8%、98.6%、92.7%、5.6%、2.6%,可见30℃条件下菌株P3-23还原As(Ⅴ)的能力最强。

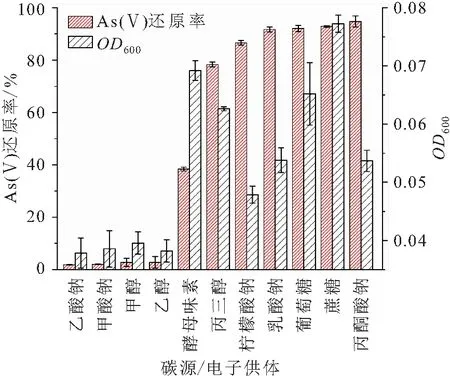

不同碳源/电子供体条件下菌株P3-23的生长状况和砷还原率检测结果,见图3。

图3 不同碳源/电子供体条件下菌株P3-23的生长状况 和砷还原率Fig.3 Growth and arsenate reduction curve of strain P3-23 in the presence of different kinds of electron donor

由图3可见,菌株P3-23不能利用乙酸钠、甲酸钠、甲醇和乙醇作为电子供体;利用酵母味素、丙三醇、柠檬酸钠、乳酸钠、葡萄糖、蔗糖和丙酮酸的情况下,As(Ⅴ)还原率分别为38.4%、78.3%、86.6%、91.7%、92.1%、92.9%和94.7%;丙酮酸钠是菌株P3-23进行砷还原作用最适宜的电子供体,蔗糖为其生长繁殖最适宜的碳源;菌株P3-23在利用酵母味素过程中,As(Ⅴ)还原率仅为38.4%,但菌株生长状况良好,OD

值显著高于其他有机电子供体,说明菌株P3-23在营养丰富能满足自身生长繁殖的情况下,不会持续进行砷还原作用;菌株P3-23可利用葡萄糖和蔗糖进行糖酵解作用,可溶性小分子有机酸化合物柠檬酸钠、乳酸钠和丙酮酸钠也能被P3-23充分利用,其中丙酮酸作为糖酵降解过程的最终产物,是P3-23进行砷还原作用最适宜的碳源/电子供体。因乙醇和甲醇对生物具有毒害作用,3种醇类物质中P3-23只能利用丙三醇。在不同pH值条件下,菌株P3-23的生长情况和砷还原率见图4。

图4 不同pH值条件下菌株P3-23的生长状况及砷还原率Fig.4 Growth and arsenate reduction curve of strain P3-23 in the presence of different pH values

由图4可见,菌株P3-23在pH值小于3.5和大于7.5的条件下不能生长,在pH值为3.5、4.5、5.6、6.5、7.5的条件下均可还原As(Ⅴ),但在碱性条件下P3-23无法生存,说明P3-23是一株耐酸菌,在pH值为3.5条件下不仅能生长,而且能正常进行砷还原作用。湖南石门雄黄矿区土壤逐渐酸化,P3-23在酸性环境中进化出耐酸机制,对环境适应能力强。

2.4 菌株Bacillus sp. strain P3-23砷还原和砷耐性检测

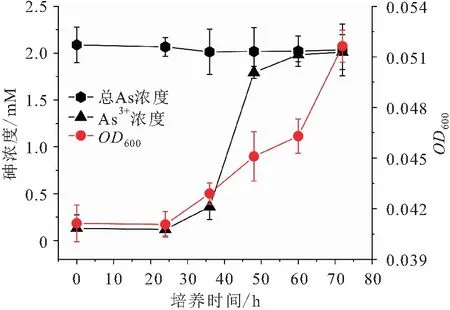

菌株P3-23的砷还原检测结果,见图5。

图5 菌株P3-23的砷还原曲线Fig.5 Arsenate reduction curves of strain P3-23

由图5可见,菌株P3-23在72 h内能完全还原2.0 mM As(Ⅴ),菌液浓度随着砷还原率的增加而增长。

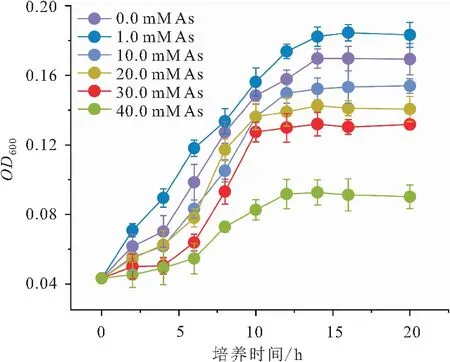

不同砷浓度条件下菌株P3-23的生长曲线见图6。

图6 不同砷浓度下菌株P3-23的生长曲线Fig.6 Growth curves of strain P3-23 in the presence of different As concentration

由图6可见,菌株P3-23在0.0 mM、1.0 mM、10.0 mM、20.0 mM、30.0 mM和40.0 mM的砷浓度下均能生长,最适宜生长的砷浓度为1.0 mM,当砷浓度达到40.0 mM时菌株的生长受到明显的抑制但仍能生存。菌株P3-23具有强耐砷能力,且在适宜的砷浓度条件下生长状况更良好,这说明该菌株长期生存于砷污染土壤中,一定浓度砷存在的环境,更适合P3-23生长繁殖。

2.5 菌株Bacillu sp. strain P3-23对高砷土壤砷释放的影响

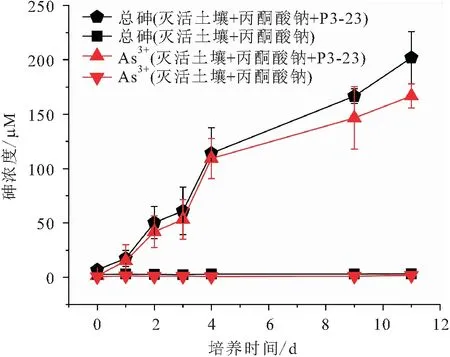

菌株P3-23对石门高砷土壤砷释放的影响见图7。

图7 菌株P3-23对石门高砷土壤砷释放的影响Fig.7 Effect of strain P3-23 on the release of arsenic from the high-arsenic soil of Shimen

由图7可知,菌株P3-23对石门高砷土壤可溶性砷释放有明显的促进作用,分别在0 d、1 d、2 d、3 d、4 d、9 d、11 d检测到可溶性砷浓度分别为6.9 μM、17.5 μM、50.3 μM、61.0 μM、114.1 μM、166.5 μM和201.9 μM,检测砷形态分析表明As占比达83.3%以上,未接种P3-23灭活土壤中只能检测到微量可溶性砷。可见,菌株P3-23能显著促进石门高砷土壤中砷的释放过程,这是由于土壤中吸附态As(Ⅴ)在其砷还原作用下转化为迁移性更强的As(Ⅲ),土壤砷在淹水条件下释放并在水体中积累,通过地表径流及渗透作用污染地表水及地下水,增加人体暴露于高浓度砷的可能性。

3 结论与展望

本实验从石门高砷土壤中分离出一株耐酸性砷还原菌,根据其16S rRNA基因序列分析初步确定其属于芽孢杆菌属,故命名为Bacillu

sp. strain P3-23(简称P3-23)。生物学试验和砷形态分析结果表明:菌株P3-23砷还原功能强,最适宜的碳源为丙酮酸钠,可在72 h内将2.0 mM As(Ⅴ)完全还原。菌株P3-23具有较强的砷抗性,40.0 mM砷存在的条件下仍可生长,其同时具有很强的耐酸性,pH值低至3.5的条件下仍可正常进行砷还原作用。高砷土壤砷释放试验中菌株P3-23能明显增加土壤中可溶性砷含量,表明砷还原微生物是吸附态、结合态砷释放的主要驱动力量,一方面可作为土壤砷修复过程中砷生物浸出方法的研究材料,另一方面是造成水体砷污染的关键因素。因此,研究砷还原微生物对砷污染成因及其修复机制具有重要意义。耐酸性砷还原菌的分离鉴定表明:砷还原菌生存范围广,预示着其可能存在于各种极端环境中,关注极端环境中砷还原微生物的作用,对完善砷的生物地球化学循环模式具有重要的意义。