从墓志看唐代大同尚武精神

贾新宇,欧阳伟华

(1.贵州师范大学文学院,贵州 贵阳 550025;2.凯里学院人文学院,贵州 凯里 556011)

大同作为北方防御要塞之地,自先秦两汉起就发挥着至关重要的作用。大同地处山西东北部,有“北方锁钥”之称,是历代兵家必争之地。公元前441 年,白狄在此建平邑城。战国时期,大同是赵国北疆重地,《史记·匈奴列传》记载,“赵武灵王亦变俗胡服、习骑射,北破林胡、娄烦,筑长城,自代立阴山下,至高关为塞,而置云中、雁门、代郡。”[1](P2885)胡服骑射的移风易俗,可以看出“尚武”精神在大同初露端倪。其后,白登之围进一步让统治者注意到大同的战略地位。至拓跋氏建立北魏政权,少数民族对武力的崇尚使大同更具英勇色彩。

学术界对大同出土墓志的研究,大多集中在墓志形制与规格方面,对墓志内容反映出来的军事制度、社会风尚鲜少涉及。从大同出土的唐墓志入手,可以窥见大同经过鲜卑政权的熏染与沉淀后,在唐代进一步洋溢着对“武”的崇尚与传承。

一、大同出土唐代墓志中的尚武书写

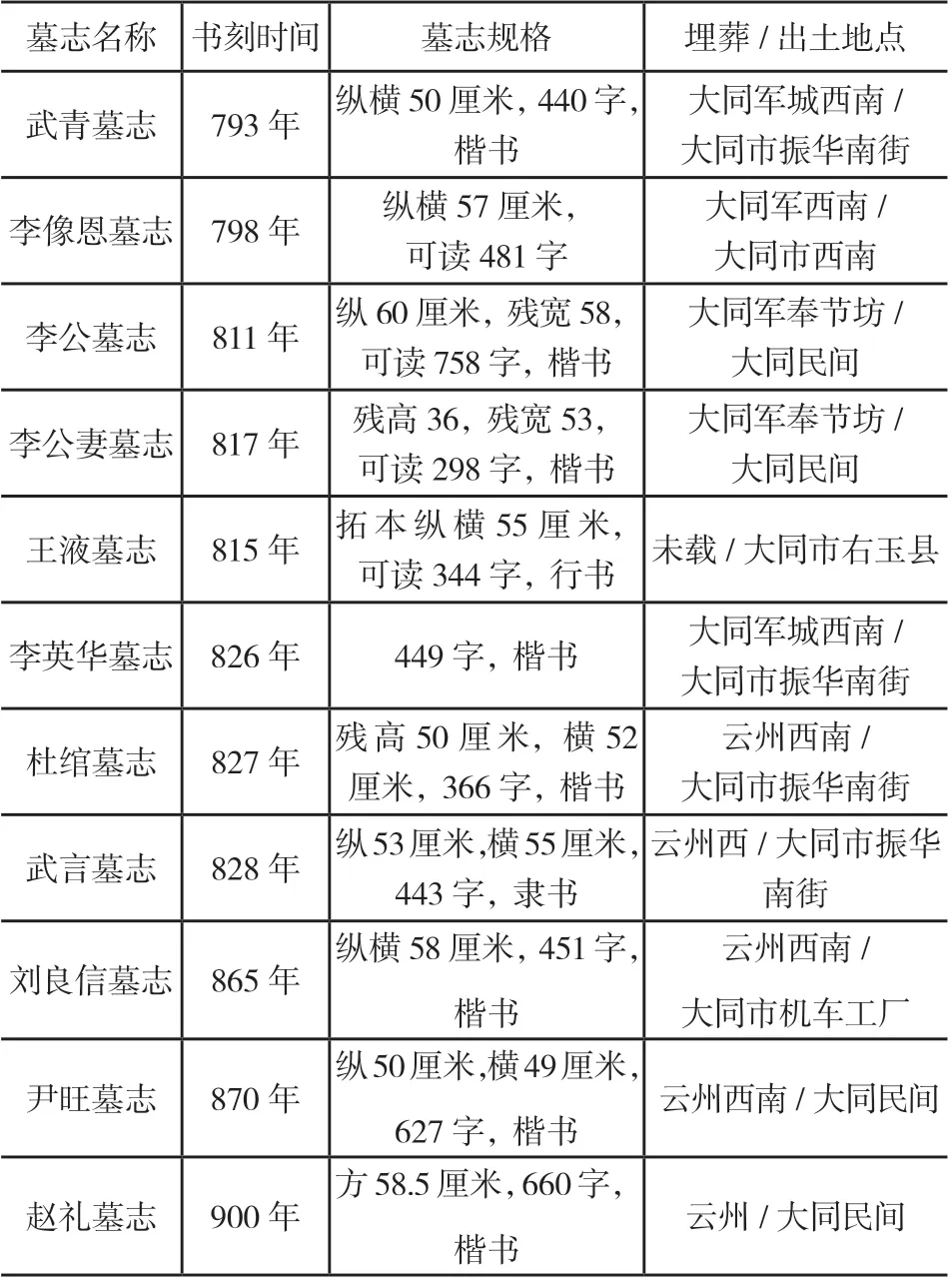

根据实地考察以及殷宪先生《大同新出唐辽金元志石新解》,大同目前出土唐代墓志24 方,时间跨度从天宝七年(公元748 年)至天复元年(公元901 年),其中涉及到典型尚武书写的墓志共11 方。从墓志书刻的年号分布来看,目前大同出土唐墓志基本集中在唐代中后期,即安史之乱前七年至唐昭宗李晔即位之初。可见,大同出土墓志分布在唐政权逐渐倾颓、显露衰败之际,这段时间时局震荡,唐王朝从昌盛转向衰落。现根据殷宪先生《大同新出唐辽金元志石新解》,对其中具有典型尚武内容书写的墓志以表格形式,对其埋葬时间、墓志规格等基本信息进行整理罗列:

表1 大同出土部分唐代墓志

这11 方墓志多为正方形,墓志内容也极其丰富,详细介绍了墓主的姓名、官职、郡望、经历,已经具备成熟的墓志规格形制。由于时间跨度较大,虽多述武事,但形制、内容稍有区别,尚武精神体现程度也没有统一标准。因此,以描述内容为依据,分为戍边从戎、溢美之词、习俗文化三类。

(一)戍边从戎、征伐战役类戍边从戎在历朝历代都具有关键作用,戍边从戎是镇守边疆的客观需求,作为边防要塞的大同,在唐代边防体系中发挥着不可替代的作用。

1.家族尚武传承

(1)武青墓志铭。《大同出土唐代武氏墓志略论》断定武青为武则天的家族成员。[2](P20-22)武则天去世后,以墓主武青为代表的武氏家族没有一蹶不振,反而选择戍边从戎。武青“慕班超之高志,怀白起之深谋,远辞汾川,久游边郡,叨名军旅,频立功勋……早登官位。”[2](P29)武青祖籍太原郡,是李唐发家之地,后迁到汾川之地。青年时期,武青“慕班超之高志,怀白起之深谋”,不求以文达名,但求以武报国,于是他像高适、岑参这类边塞诗人一样,“久游边郡,叨名军旅”,[3](P29)在边塞之地求得军功显赫。凭借戍边从戎时期的多次显赫战功,武青“早登官位”,步入仕途之路。墓铭也再一次强调他的尚武思想与由武入仕的边塞扬名:“伟夫武公,早岁从戎,收勋塞外,(料)敌云中。五郡传名,三军颂美。”[3](P29)从戎是武青的个人决定,在塞外,他频立功勋,云中敌人闻风丧胆,扬名内外,由此官场得意。武青是由军功入仕的典型例子,他的墓铭为我们探寻唐代入仕途径的多样性做出了佐证。

(2)武言墓志铭。武言是武青之子,他受武青影响颇深:父亲是边塞从戎、功勋入仕的榜样,家族习武氛围浓郁,武言子承父业,“浪迹游边,遂为边上从事”,[3](P79)官至节度散将、都骑尉,试左金吾卫大将军,兼奉诚军押衙。节度散将,五品官员;都骑尉为从第五品上阶。《唐六典全议》记载,左金吾卫大将军为正三品官职,而武言为“试左金吾卫大将军”,[4](P634)应是从三品。左金吾卫大将军主要负责宫中及京城夜巡之事,这与武言习武的经历有密切关系。武氏是“官勋奕叶,代有奇才”[3](P29)的家族,这一支太原武氏旁支,久居云州这个边塞城市,武氏父子选择扎根边疆,以军功入仕。这与家族尚武精神、居住地的地理位置以及当事人都有密切联系。可见,以军功入仕是久居边疆的志士一种重要入仕途径。

2.征战生涯的写照

(1)李像恩墓志铭。墓主李像恩次子李晖,也因功勋卓越而达到仕途亨通。李晖在大同军做幕僚时“习军旅……出征伐……善谋佐治,职官屡迁……军府众贤,孰非仰望”。[3](P33)在军队中身居要职,李晖同时担任老师、将士、幕府掌权者三重身份,加上李晖善于谋划治理,得以“职官屡迁”,[3](P33)在仕途上顺风顺水。政治上的屡屡升迁与生活中的真诚待友,使他得到军府众贤的爱戴,也凭借武学才能与人格魅力,在众幕僚中脱颖而出。

(2)李公墓志铭。李公墓志铭详细记载其北伐武州、石敷之役、蔚州解围、水谷之战四次作战经历的作战经历:“初以裨将北伐……公冒危突阵,躬救薛王。石敷之役……公奋矟叱吒,手毙数胡,凶丑骇散……李王与公挟而攻之,左右交刃,湿地烟起。达干袅首,实挫顽凶……公陇上强家,辕门飞将……词曰……是生良将,以固穷边……搴旗北伐,斩将南征……将军既没,长剑付谁?”[3](P50)其夫人安氏墓志中,也记载了李公英勇作战的行为以及显赫功勋:“……挥戈突阵,无不获全。斩将搴旗……屡立奇功。累加前秩。”[3](P63)李公的英勇机智,因立奇功而升迁,四次战役的描述,也可对历史做进一步考证。

相比其他墓志铭对从戎经历的记述,李公墓志具体生动,更接近一篇人物传记。墓铭部分连用塞外、大漠、隧路、松风四个意象烘托悲戚之情,更用 “长剑付谁”[3](P50)反问,把对骁勇大将逝世的惋惜沉痛表现得淋漓尽致。

(3)赵礼墓志铭。赵礼“幼承勋于相府,长莅职于王庭”,[3](P112)后值大顺岁晋王戡难,他“爰复疆场,北接荒陬,尽收其地。于是城池丕变,俗庶卒安”。[3](P112)借收复失地的征战经历,晋王李克用求贤人掌管廪食一职时,赵礼脱颖而出,“左右咸推府君,明敏称□,宏机出众,乃付之管钥,委以印符。”[3](P112)少年时莅职王庭到后来建立功业,赵礼凭借自己的功勋和声望得谋得官职,也是以军功入仕的典型代表。

3.积极主动的尚武意识

(1)刘良信墓志铭。刘良信与其他墓主稍有区别,除去从戎经历,他还曾主动游历边塞:“曾为九州之游探,玉塞绝烟”。[3](P93)边塞特殊的地理环境使他的游历经历也沾染了勇猛的色彩:“经百战之艰难,金疮遍体……勇而不慑,猛而不惧。”[3](P93)刘良信在北方边塞参与多场战役,取得胜利,其墓铭曰:“久战沙漠,声流万里。除蛮斩窛,捉妖如蚁。”[3](P93)特殊的游历经历与英勇的战役使刘良信成为守卫边疆、驻守大同军的重要兵马使,在边塞具有很高的名声。他的官职与他的经历、生平紧密联系在一起,是在边塞重镇习武从戎的典型代表。

(2)尹旺墓志铭。由于边塞地区特殊的地理条件,尚武精神尤盛。尹旺之子尹昶,“幼岁从军,竭诚肘腋”,[3](P99)随着年龄的增长与军队中的竭诚表现,在“府主陇西李公讨伐徐方”[3](P97)时得到重用,太原行营招讨史朱邪赤心选尹昶为“特署粮副”。[3](P97)尹昶凭借在军中多年的名声与讨伐徐方战役中获得一定声望,“谈在师人,誉于军府。”[3](P97)可见,唐代大同之人为求功勋入仕的途径,主动从戎游历,幼年从军的现象也是存在的。

(二)溢美之词类墓志铭作为一种悼念性文体,多记述逝者的姓名、籍贯、生平及评价。志、铭部分都会对墓主及其家族成员的美好品德进行赞美:

武青墓志:唐有飞将济世,轮宝刀以定山东……兼横野军使,风神爽朗,器宇温凝,旁分四岳,潜动云雷。

武言墓志:妙年雄勇,志性刚强。

李公墓铭:公陇上强家,辕门飞将……是生良将,以固穷边。岐嶷李公,辕门所珍。修身茂德,义勇绝伦。

王液墓志:沉毅果悍,百钧集力。尝□搏虎尾,朱綅盈鞠……力可废单于垒;志可断獯虏臂。

杜绾墓志:游泳□□,骥不废足。

李英华墓志:父讳嗣晖,文武双美……府君辕门卓立,弓剑全身。

赵礼墓志:□□负英姿,素韬名节。[3](P29-114)

这些描述无一不是关于人物英勇、强健的溢美之词。从“文武双美”、[3](P69)“骥不废足”,[3](P73)到对军功的肯定“是生良将,以固穷边”;[3](P52)又或者带了夸张手法“旁分四岳,潜动云雷”、[3](P29)“尝□搏虎尾”、[3](P57)“力可废单于垒,志可断獯虏臂”[3](P57)的神力赞美,都意在描述墓主的神勇不凡、功勋卓越。这些带有“谀墓”色彩的溢美之词,正是唐代大同尚武精神的体现:不论人物的武艺是否卓越,身强是否体健,对强健身体的追求,与对非凡武艺、建功立业的渴望,都是体现“尚武”精神的重要部分。

(三)习俗文化类在唐代,对“武”的崇尚也体现在习俗文化方面。刘良信墓志载“并门传武略……次曰定戒,幼曰大塞、小塞。”[3](P93)刘氏家族在子女教育方面,文武兼顾,是武略传家的典型。边关将士一方面以武略为教育的主要内容,一方面又不放松传统儒家学说的教学,以求闻达于后世。“世袭儒风”是武略传家的边关将领的美好愿望。科举考试是入仕的正途,但以军功入仕是边疆子弟天生的优势。刘良信次子定戎、幼子大塞、小塞的称呼,也是边塞将领安定边疆的美好愿望与尚武精神的体现,是边将身份的印记。

尚武精神的体现不能摆脱墓志铭的固有格式,但“武”作为墓志铭的一部分得到不同程度的描述:英勇作战、功勋显赫、身强体壮的描述。大同出土多数唐墓志,都带有“尚武”色彩,从不同角度不同程度体现了在唐大一统时代,大同作为边塞城市当地人民、军人戍边的情形与对武的崇尚之情。

二、尚武内容的成因

(一)大同特殊的地理位置大同是全晋屏障,北方户门。大同立邑,最早见于《史记·高祖本纪》:“七年,匈奴攻韩王信马邑,信因与谋反太原。白土、曼丘臣、王黄立故赵将赵利为王以反,高祖自往击之。会天寒,士卒堕指者什二三,遂至平城。匈奴围我平城,七日而後罢去。”[1](P384-385)韩信叛乱于大同,刘邦困于白登山,大同外御敌人的军事地位初露端倪。高祖六年在大同筑城,大同成为保卫中原的重要屏障。西汉中后期置雁门郡东部都尉治所,驻扎边兵,以抗击匈奴。至此,大同成为秦汉大一统后北方长城内的军事重镇。

东汉末年,中国进入分裂动荡时期:“统治者无暇北顾,边塞南移至雁门关一线,平城被迫遗弃塞外。”[5](P29)拓跋氏发迹后,大同在皇始元年成为北魏政权抵御后燕的重镇,后拓跋氏定都平城,大同的军事战略地位被弱化,政治、文化地位逐渐上升。随着历史的发展,“虽然孕育了这个多姿多彩的时代,但是也限制了这个时代的继续发展。”[6](P409)大同虽逐渐退出政治中心,但少数民族都城的经历,使“武”的色彩进一步加强。

隋代,大同属冀州,北面东突厥,仍是中原政权抵御少数民族防线上的重要一环。至唐,大同改名定襄县,属朔州,开元二十年收复大同并改为云中县。《括地志》云:“朔州定襄县,本汉平城县。县东北三十里有白登山……《汉书·匈奴传》曰:‘蹋顿围高帝于白登七日’,即此也。”[9](P71)唐武德至贞观初年,大同属朔州,仍扮演着抵御突厥的重要角色。《新唐书·突厥传》记载,唐高祖武德七年突厥“攻原、朔二州,入代地,不胜……齐王拒之”。[10](P6031)武德九年,突厥又进攻原、灵二州。

开元二十年,大同被称为云州;天宝元年,改为云中郡。《新唐书·地理志》云:“云州云中郡……有阴山道、青坡道,皆出兵路。”[10](P1007)开元、天宝年间,大同“出兵路”的军事地位在渐露危机的中唐时期被再次肯定。天宝十四年,安禄山反,大同成为少数民族割据势力的部分,由大同军使高秀岩占据。直至郭子仪“收静边军,斩贼将周万顷,击高秀巌河曲,败之,遂收云中、马邑,开东陉”,[10](P4599)打通朔方军与河东唐军的联系,取得安史之乱爆发后最早的胜利,大同才得以重归中央统治地域。

由于特殊的位置,大同的归属总在少数民族政权与中央政权间摇摆不定。正是这样特殊的地理位置与重要的战略地位,以及由此引发当地驻扎将士、百姓在战争中居安思危的防患于未然思想,历代统治者出于巩固政权的需要,以史为鉴,对大同军事重镇的认识和对统治区域的防御,使得大同在历史发展中逐渐沉淀了对“武”的崇尚之情。

(二)鲜卑族统治及其余韵南北朝时期是中国大动荡时期,少数民族与汉族在动荡中融合。鲜卑族发源嘎仙洞,经历漫长的发展,拓跋鲜卑由部落联盟逐渐发展为国家,开始向中原文化靠拢。登国元年(即公元386 年)春正月,道武帝拓跋珪即代王位;夏四月,改称魏王,从此,拓跋氏以“魏”为国号,北魏政权由此诞生。

公元398 年道武帝迁都平城,公元494 年孝文帝迁都洛阳,拓跋政权在平城进行皇权初建与巩固。作为少数民族政权,“拓跋皇权的确立是在血腥的部落战争基础上通过离散诸部等措施而打破旧的部落联盟后实现的。”[6](P16)不同于中原温和的农耕文化,少数民族政权的确立以及维持更具武力色彩,依靠征伐确立政权,是任何统治政权产生之初都极为常见的,但中原文化更迅速进入和平发展阶段,少数民族政权易沉溺于武力征伐的过程。

拓跋皇权确立后,道武帝仍坚持对外征讨其他部落,对内反抗势力进行残酷镇压。随着拓跋皇权在平城的稳定,拓跋氏开始学习中原的行政制度及文化。公元398 年,北魏新建京畿地区,要求大量人口迁入,其中有不少来自草原的游牧部落。对于这些游牧部落,拓跋政权鼓励农耕但并不强求,“只是将他们限定在一个有限的范围内进行游牧或农作”,[6](P383)尽管文明趋势是如此,但在平城立足的拓跋氏,仍流淌着鲜卑族的血液,对武的崇尚没有消失,只是以更平和的方式展现出来。

拓跋统治时代结束后,隋朝也是具有浓郁鲜卑色彩的汉族政权:隋文帝杨坚祖上居于武川镇(今内蒙武川西),其父杨忠从鲜卑贵族宇文泰入关,赐姓普六茹氏;其妻独孤氏为武川镇鲜卑贵族独孤信之女,其长女为北周宣帝皇后,杨坚一家“因混同于鲜卑而发迹,其祖父与本人早已是鲜卑化了的汉人”。[7](P10)脱胎于民族融合时期的隋朝政权,本身具有“尚武”的色彩。大同属古冀州,《隋书·地理志》云:“俗重侠气,好结朋党,其相赴生死,亦出于仁义……俗与上党颇同,人性劲悍,习于戎马。”[8](P859-860)可见在民族融合的历史朝代,山西地区仍坚持对“武”“侠”的崇尚与追求。

(三)武举制度的鞭策唐代统治者为巩固统治,在人才选拔方面,针对不同种人群有不同的入仕途径。其中,武举制度的确立完善了中央遴选人才的方式,促进了民间的好武之风。

武举制创于武则天长安二年,其创立武举制的初衷极大部分是为了培养属于自己的军事力量,攫取李唐政权。但从客观历史来讲,武举制的确立对唐代及以后产生了深远影响。“武举制度的确立有利于提高军队素质、鼓舞社会习武健身之风气、有利于我国军官选拔制度化、经常化。”[11](P46-47)平定安史战乱的大将郭子仪,就是武举出身。刘琴丽《从出土墓志看唐代的武贡举》墓志中十一名武举及第之人多源于北方。[12](P91)在这样的社会背景下,武举制的确立一方面促使北方地区的志士勤学武功,力图借武举制的选拔进入仕途;另一方面,武举制度下催生社会习武健身之风气,使得北方对“武”的崇尚更进一层。大同出土唐墓志铭均葬于武举制度确立之后;公元808 年武举制恢复后,墓志中涉及“武”的数量占大部分。墓志中对墓主英勇强壮的溢美之词,也反映武举制度下唐代社会习武健身蔚然成风。

根据大同出土的这十二座墓志铭可以看出,这些墓志铭书刻时间皆在武举制度确立之后,公元808 年武举制度恢复之后,墓志铭中涉及“武”的数量占绝大部分;此外,根据墓主身体素质的不一,这些墓志铭中对“尚武”的描述程度也不尽相同,其中不乏强身健体的描述以及对墓主身形强壮的溢美之词。但正是这些内容,也从正面反映武举制度下唐代社会习武健身蔚成风气,以至于不管墓主是否有显赫功勋,是否真正达到以军功入仕的目的,都会在墓志铭中记述其健美英勇身形。

三、“尚武”与唐代积极进取的时代精神

唐代作为中国封建社会的顶峰,以其海纳百川的包容性与积极向上的进取精神在中国历史以至世界历史上留下了浓墨重彩的一笔,这样开拓自由的社会环境也催动了边塞地区尚武精神的传播及发展,尚武精神也成就了唐代积极进取的时代精神。

(一)大一统下的民族融合唐代是一个包容性极强的时代,民族关系密切。《〈新唐书〉与唐朝海内外民族史志研究》对唐代民族情况作了一个概括:“一方面是有的民族消亡了,例如,进入中原的匈奴、鲜卑、羯、氐羌等民族,到了唐代几乎都融合到汉民族当中。”[14](P1)“消亡”的民族,并不是真的消亡了,而是在民族融合趋势下与中原汉族相融合了。

唐代统治者与少数民族具有密切联系。唐高祖李渊祖父李虎,为鲜卑宇文系统中“关陇军事集团中的显赫人物”。[15](P11)李渊妻子窦氏出自鲜卑纥豆陵氏,唐太宗皇后长孙氏亦出自拓跋魏宗室。唐高祖、唐太宗、唐高宗事实上都是民族融合的后代,体现民族融合的趋势。从上至下,唐人与少数民族虽有对抗,但不是绝对的对立,反而承袭南北朝以来民族大融合的趋势,在对抗中融合。在此基础上,唐代统治者实行较为开明的民族政策。高祖、太宗完善隋朝民族政策,通过德化、和亲、武力征伐等张弛有度的手段,成功笼络大部分少数民族。此外,魏晋以来民族融合已经存在。以鲜卑族为代表的少数民族,吸收中原文化,推行汉化政策,客观促进民族融合。

隋朝至初唐,民族融合趋势进一步扩大,蔓延到汉族人民,再反过来作用于少数民族,在两种作用力的推动下,自魏晋以来的民族融合在唐代得到加速与巩固,使得唐代实现新高度的民族大融合,成为我国封建社会经济文化大发展大繁荣时期。唐代统治者的推动与魏晋以来民族融合趋势给汉民族带来新鲜、勇猛的血液,北方边塞地区人人好武也就不足为奇了。

(二)蓬勃向上的时代精神高度发展的文化催生了唐代蓬勃向上的时代精神。从士族到百姓,都显示出积极昂扬的精神面貌与健康向上的生活态度;而积极昂扬的精神面貌与勇武劲悍的追求,又促使唐代尚武精神历久弥新、更加昂扬。

“尚武”、“强身健体”作为健康向上生活态度的外在表现,体现在各个方面,也影响着文学创作,文人也不能脱离对“武”与建功立业的追求。以岑参、高适为代表的边塞诗人,作品中透露出开疆拓土的豪情壮志;李白《侠客行》《与韩荆州书》描述剑术的高超;杜甫《投赠哥舒开府翰二十韵》《赠田九判官梁丘》表达了渴望建功立业的心情。唐代文坛处处流露着为国安边的美好愿望与对武的崇尚。“尚武”是唐代蓬勃社会精神的真实写照,它的真实,影响着唐代文学的面貌,直抒文人墨客心中的万丈豪情与赤忱之心。

安史之乱后,当世之人大致面临三种选择:即忠于李唐王朝、被迫接受伪职与消极逃避三类。在危机存亡之时,国家的命运通过个人命运与个人选择表现出来。大同出土唐墓志中所表现出来的英勇作战与尚武精神,是墓主及后代在唐积极向上的社会风貌影响下体现出来对健康身体、开拓进取的追求,也是墓主作出的影响国家精神面貌的个人选择。大同出土唐代墓志中的尚武书写,体现了唐政权面对忧患时军人积极昂扬、无所畏惧的心理态度。也展现了边塞城市人民劲悍勇武、善于骑射的生活方式。正是这样一群崇尚勇武、渴望建功立业、驻扎边塞城市的大同赤子,在一次次作战中用高超的武艺与不屈不挠的态度,与敌人进行奋力搏斗,保卫了国家,保护了人民,以蓬勃向上的时代精神与劲悍勇武的尚武精神为渐露颓势的李唐政权注入强心剂。

结 语

墓志铭作为逝者生前的记录写照,不仅可以了解当时的制度文化,也体现时代背景下人民的精神追求与价值取向。由于特殊的地理位置与独特的文化渲染,唐代的尚武精神在大同出土墓志铭中尤为显著。大同出土唐代墓志从作战描述、戍边从戎、赞美勇武以及风俗习惯方面对“尚武”内容进行了多样书写,墓志表现出来的尚武精神是具有少数民族血统政权统治下、边塞城市在唐大一统时代居安思危、崇尚勇武的真实写照,也是唐代开拓进取时代风气与唐代人民昂扬积极精神面貌的真实写照。同时,“尚武”精神也为文学创作提供了新题材,为危机四伏的李唐政权注入了奔腾的热血,使唐代昂扬的时代精神更上一层。