精神分析视野中的西方马克思主义意识形态理论

——以意识形态话语与主体再生产为中心

孔明安 黄秋萍

(1.南开大学 马克思主义学院, 天津 300071;2.厦门大学 马克思主义学院, 福建 厦门 361005)

始自笛卡尔“我思故我在”的哲学论断确立了近代哲学主体,也随即激起了对主体问题的大讨论。无论是古典哲学还是现代哲学,都对主体问题产生了不同的思考。特别是20世纪以来,语言学、现象学和存在主义、精神分析学、结构主义、后现代主义等开始对主体的生成问题展开了不同于理性主义的思考,并力图从“无意识”“欲望”“他者”“图像”“语言”等视角探讨主体生成的多种路径。在精神分析看来,主体不再被认为是笛卡尔“我思”意义上的主动的主体,而是一个被阉割的虚空主体,它表现为对意识形态话语的被动回应,传统二元的主客关系也变成了“主体、客体与无意识”的三元关系。而现代社会的意识形态是大他者与实在界的奇特混合,它一方面扮演着大他者的角色,另一方面又属于实在界,因而,主体就表现为意识形态话语唤询之下的复杂主体。本文试图从精神分析的视野依次考察现代哲学家福柯、阿尔都塞和拉康等人的主体概念及其对意识形态话语的不同回应,并考察意识形态话语与主体再生产之间的复杂关系。

一、福柯:话语与自我调停的主体

福柯是20世纪后期一位著名的后结构主义者,他以历史观上的“断裂”理论而著名,结构与主体之间的关系成为福柯绕不开的问题。在一般读者眼里,作为后结构主义者的福柯是不会与精神分析理论直接有瓜葛的。然而,齐泽克在《意识形态的崇高客体》一开头就对福柯进行了定位,他把主张后结构主义的福柯与主张现代性的哈贝马斯相提并论,认为“哈贝马斯和福柯是一币之两面”(1)斯拉沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,北京:中央编译出版社,2017年,引论第3页。,表面的巨大差异掩盖不了二人在主体理论方面的实质性类同。一般认为,福柯的后结构主义话语体系淹没了主体,结构把主体窒息了,甚至可以说“主体死亡了”。当然福柯并不完全认可这个看法。正由于此,20世纪70年代之后,福柯开始重新回到主体理论。他在《主体和权力》一文中分析了将人转变成主体的三种客体化模式:

第一种是唤询模式。它们试图将科学地位赋予自己。比如,在普遍语法、语文学和语言学中,将说话的主体客体化……在我著作的第二部分,我将我研究的主体客体化称为“区分实践”。主体既在他的内部自我区分,也和他人区分开来。这个过程使他客体化了。例子是:疯子和正常人,病人和健康者,罪犯和“乖孩子”,等等。最后,我试图研究人使自己变为一个主体的方式……这样,我研究的总的主题,不是权力,而是主体。(2)米歇尔·福柯、汪民安:《主体和权力(上)》,《美术文献》2011年第4期。

由此可见,福柯说的主体既是话语的产物,也是知识的产物、权力关系的产物,而第一种主体客体化模式即唤询模式。

“话语”是福柯在《知识考古学》中提出来的重要概念。话语包括对象、陈述、概念、策略,这四个部分构成了话语的一个特征。其中,策略选择的可能性本身是由概念作用中的分歧点确定的,概念是以陈述之间的并存形式为出发点的,陈述行为方式是以主体与它所言及的对象的范围相对而言所据的位置为基础来描述的。由此可知,“所有主体的位置、所有陈述间并存的类型、所有话语的策略并不都是可能的,只有被前面的层次允许的那些才是可能的”(3)米歇尔·福柯:《知识考古学》,北京:三联书店,2003年,第78页。。也就是说,主体的陈述机会受制于一套像规则那样运作的复杂关系网络,也即话语的述行机制。它作为一种“前话语”系统,使主体的陈述行为起作用,它使用这样或那样的概念,从而形成这样或那样的策略。而话语作为一种特殊的实践,又将这些体系现实化。福柯试图通过话语的述行机制来揭示主体对一套深层话语规则的依赖,正是这套话语规则决定了主体可能想什么、说什么和经验到什么。

由此可见,福柯反对自笛卡尔提出“我思”主体以来的至高无上的理性主体。福柯在《主体性与真理》一书中指出,主体不是普遍伦理下的主体,而是通过话语这一真理验证过的主体。他说,在疯癫、疾病和犯罪这些历史问题中提出“主体性和真理”的问题时,主体性并不是建立在一种“先前的”(prior)和普遍理论下的主体基础上,它与原初的创始经验无关,也与具有普遍价值的人类学无关。主体性被认为是在与自身真理的关系中构成和转化的主体性。不存在独立于真理关系的主体理论(4)Michel Foucault,Subjectivity and Truth, Lectures at the Collège de France, 1980-1981, London: Palgrave Macmillan, 2017, p.12.。也就是说,在福柯那里,主体通常被化约为一种“主体化”(subjectivation),主体依据不同的模式来采纳自己的“主体—位置”(subject-positions),因而我们可以说,主体即主体位置,主体实际上是由话语形成的分散系统所决定的一个位置。毫无疑问,福柯的主体是话语笼罩下的主体,是话语所塑造的主体,主体即主体位置。个体在话语之中识别出自己的身份和个性,并与话语的“场”产生认同。

然而,福柯说的主体就是那个被驯服得服服帖帖的主体吗?主体是否存在反抗意识呢?我们可以从福柯的权力主体观来进一步探讨。在福柯那里,话语机制也是一种权力形式,通过这种权力形式的运作,个体才成为理想主体。尽管权力关系并不同于交往关系(即通过语言、记号系统或其他符号媒介来传递信息),但“权力关系要施展,则极度地借用符号的交换和生产”(5)米歇尔·福柯、汪民安:《主体和权力(下)》,《美术文献》2011年第5期。。可见,主体对话语机制是如此地依赖,而话语则扮演了一种权力的形式。在此之中,主体无意识地对权力产生了深深的依恋,并成为一个无意识的幻想主体。朱迪斯·巴特勒曾指出,在福柯那里,对权力的“服从恰好就在于是对一种话语的根本的依赖,我们并没有选择这种话语,但矛盾的是,它却开启并维持了我们的能动性”(6)朱迪斯·巴特勒:《权力的精神生活:服从的理论》,南京:江苏人民出版社,2008年,第2页。。要知道,在福柯那里,权力与主体的能动性是互为中介的,屈从与主体的形成是同时发生的。作为能动性前提的主体,现在却被理解为服从的结果。福柯在其《两篇演讲》中曾指出:“我们应该在其物质层面设法把握作为一种主体的构成的服从。”(7)Michel Foucault,Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,1972-1977,New York: Pantheon Books, 1980, p.97.这里就出现了主体产生的矛盾:没有服从,就没有主体;而主体的抵抗反而构成了权力的发展。福柯指出:“自由恰好表现为权力施展的条件(同时也是它的前提,因为自由的存在就是为了让权力来施展;也是它的永恒支撑,因为没有可能的反抗,权力就等同于某种身体决断)。”(8)米歇尔·福柯、汪民安:《主体和权力(下)》,《美术文献》2011年第5期。在此,尽管主体具备了欲望和反抗意识,却在抵抗屈从的过程中,重新伸张了它的服从性,因而最终弱化了内心的欲望,并接受了权力的条款。这种屈从和反抗的悖论必然要在精神分析之中寻找出路,但福柯在精神分析方面却沉默寡言,他并没有指出权力所采取的精神形式是什么。

因而,福柯的主体是自我调停的主体,尽管面对着原乐和驱力的诱惑,主体却能够协调自身各种力量之间的对抗,能够掌握自身内部的激情,能够在欲望的碎片中恢复自我形象。正如齐泽克所言,在福柯那里,“每个主体都必须在没有普遍法则支撑的情形下,建立自己的自我掌控模式(mode of self-mastery);他必须协调自身内各种力量之间的对抗——就是说,要把自己当成主体发明出来,生产出来,找到自己特定的生存艺术”(9)斯拉沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,引论第2页。。正因如此,主体才那么“痴迷于边缘生活方式”(10)斯拉沃热·齐泽克:《意识形态的崇高客体》,引论第2页。。因此我们可以说,福柯说的主体与意识形态之间是一种自我的主动调适和适应关系。在福柯的主体观中,主体与意识形态之间的关系不是强制性的“唤询”关系,它不仅具体化为主体对“话语”的选择和适应,也表现为“话语”对主体的规制、“塑造”和“唤询”。在这里,意识形态作为大他者,或者说绝对的主体,向主体发出强制性的唤询口号,但主体与作为话语的意识形态之间并不冲突。正如齐泽克所指出的,福柯说的主体已经完全成为意识形态的话语规制和唤询下的主体,并融入了话语之“场”或情境之中,所以,从主体的“自我创造”“自我调停”和平衡的视角出发,福柯说的主体才与哈贝马斯说的“先验反思”的现代性主体发生关联。在这里,虽然不能说主体完全死亡了,但话语结构的胜出是理所当然的了,主体是被话语建构和“结构”出来的,并且话语运行恰恰是以不在场的出场形式存在的。因此,福柯说的“话语”式主体既是被意识形态大他者所唤询的主体,也是对实在界应答的主体。在作为大他者的意识形态的唤询之下,主体对实在界的回应就是“规训”和“调适”的主体。所以,在《知识考古学》之后,福柯的另一本著作就是《规训与惩罚》,就是去研究那些在大他者的规训之下主体是如何回应意识形态国家机器的“惩罚”的。这也把我们带到了阿尔都塞所提出的那个受意识形态唤询的主体及其对实在界的回应上来了。

二、阿尔都塞:意识形态的唤询与“断裂”的主体

阿尔都塞是巴黎高师的著名哲学教授,一个坚定的结构主义的马克思主义者。众所周知,阿尔都塞的思想受到了拉康很大影响。20世纪60年代中后期之后的阿尔都塞打上了精神分析的烙印,其中典型的就是他的“症候阅读法”和“偶然相遇的唯物主义”等概念。在《读〈资本论〉》一书中,阿尔都塞提出了“症候阅读法”来破解马克思的本真之意;而在“偶然相遇的唯物主义”中,阿尔都塞则将马克思的唯物主义哲学与精神分析的“偶然性”概念相结合。阿尔都塞之所以如此,主要还是因为他认识到了精神分析理论对于马克思主义的重要性,可以说,阿尔都塞是一位拉康主义的马克思主义者。此前的法兰克福学派第一代学者马尔库塞和弗洛姆多是将马克思主义与弗洛伊德的精神分析相结合,并不涉及拉康的精神分析理论。阿尔都塞则受到了拉康精神分析理论的巨大影响,并在意识形态理论和主体性问题上完成了一个重大突破,尤其集中地体现在其《意识形态和意识形态国家机器》这篇三万字左右的长文中。从此,意识形态与主体的关系不再简单地被认作虚假观念的意识形态与主体之间的对立关系,而是变成了无处不在的意识形态国家机器与被“唤询”的意识形态主体之间的复杂关系。每个主体都是意识形态化的主体,一个被意识形态所唤询的个体。

“唤询”(质询)即“interpeller/interpellation”就是“打招呼”“叫来问话”的意思。美国学者弗雷德里克·詹姆逊在阿尔都塞《列宁与哲学》一书的导言中指出:唤询“就是社会秩序把我们当作个人来对我们说话并且可以称呼我们名字的方式”(11)弗雷德里克·詹姆逊、孟登迎:《新版〈列宁和哲学〉导言》,《国外理论动态》2003年第1期。。这里,社会秩序毋宁就是一种象征秩序,是各种角色和社会地位所构成的系统,即拉康象征界理论中的“父之名”。在阿尔都塞的语境中,我们亦可理解为意识形态。阿尔都塞的核心命题在于:意识形态把个体作为主体来唤询,并使其成为意识形态化的主体。在《意识形态与意识形态国家机器》一文中,阿尔都塞明确指出,“意识形态把个人唤问为主体……这意味着:没有不为了一些具体的主体而存在的意识形态,而意识形态的这个目标又只有借助于主体——即借助于主体的范畴和它所发挥的功能——才能达到”(12)路易·阿尔都塞:《论再生产》,西安:西北大学出版社,2019年,第484页。。因而,个体是被意识形态所召唤的主体,个体通过被意识形态唤询而成为主体。原初的个体无法从概念上加以界定,它只是一个假想的未知数,但又必须假定它存在。通过意识形态的唤询,这个原初的、前符号性的个体就被赋予了意义,成为一个异化的、意识形态化的“主体$”。其结果是:“那些小主体落入了被唤问为小主体、臣服于大主体、普遍承认和绝对保证的四重组合体系中,他们‘运转起来’了,而且在绝大多数情况下都是‘自动运转起来’的。”(13)路易·阿尔都塞:《论再生产》,第496页。意识形态就这样重复着塑造主体的实践,在这里,意识形态生产出绝大多数的好主体,并且这绝大多数的好主体“全靠自己”对意识形态的认同而生成,至于那少部分被认为是“坏主体”的臣民则“时而会招惹(镇压性)国家机器出动某些小分队前来干预”(14)路易·阿尔都塞:《论再生产》,第496页。。由此,意识形态借助被唤询的主体从而再生产为统治阶级服务的社会秩序。

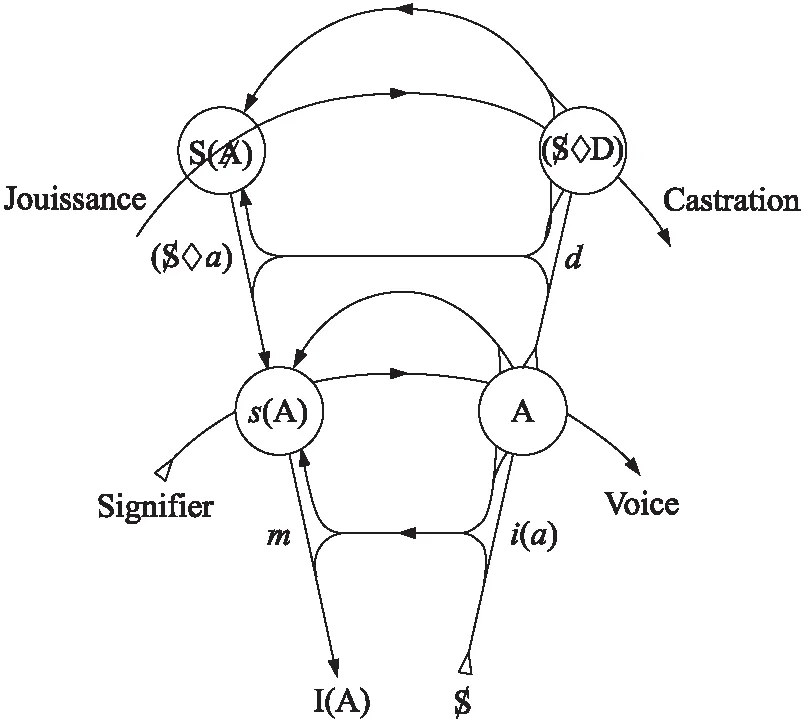

表面上看,阿尔都塞的意识形态“唤询”概念与福柯说的“话语”对主体的塑造机制极其相似,然而仔细考察,二者还是存在着本质的不同。如上所述,福柯说的主体是话语规制下的“自我调停”和“自我掌控型”的主体;然而,阿尔都塞虽然也强调意识形态对个体的唤询,以及主体面对着意识形态唤询的“自我生产”过程,强调每个人从一出生就处于意识形态话语的规制之下,并受控于意识形态的“唤询”,但意识形态的主体有时候并不完全是俯首听命的个体。为此,他将受意识形态唤询的主体划分为“好主体”和“坏主体”。显然,“好主体”肯定是一个被意识形态国家机器所塑造的主体;阿尔都塞所举的例子就是每天最常见的街上警察的招呼“喂,你别动”,这是意识形态的“表演”和“起作用”的方式,“它从个体(将他们全都进行转换)中‘征召’主体,或者通过我称作‘唤询’或招呼的准确操作将个体‘转换’成主体”(15)斯拉沃热·齐泽克等:《图绘意识形态》,南京:南京大学出版社,2006年,第124页。。而那些“坏主体”显然是对意识形态的唤询进行“质疑”和“反抗”的主体,他们的不“驯服”必然招致强制性国家机器的干预,甚至镇压。这个主体就是拉康说的欲望图式三中那个有缺口的主体(欲望图式三、欲望图式四分别见图1、图2)(16)Jacques Lacan,crits,New York: W. W. Norton & Company, 2006, p.690.。但非常遗憾的是,阿尔都塞对所谓的“坏主体”并没有给予过多的论述。

图1 欲望图式三

图2 欲望图式四

在欲望图式三中,“主体$”接受了“大他者(A)”的唤询,形成了对大他者的想象性认同“i(a)”;为了使自身在社会中获得一个身份,主体$只能去认同大他者(A)提供给主体的意义,从而形成其自我理想“I(A)”。然而,现实的情形是,大他者(A)本身也是一个匮乏的主体,是欠缺的主体,所以它赋予主体$的意义总是不确定的、偶然的、断裂的、有待缝合的,主体的认同因而总是无法满足,所以在大他者(A)的开口处总是会留下一个开口,它代表着主体$总是留有难以言述的“欲望d”,并喋喋不休地进行其歇斯底里式的唤询:“你想咋的(che vuoi)?”

至此,我们看到,从作为大他者的意识形态将个体唤询或唤问为主体的角度看,阿尔都塞的看法与福柯说的话语主体并没有大的区别。但从阿尔都塞对意识形态的唤询效果,特别是对“好主体”和“坏主体”的区分来看,他的看法与福柯说的话语主体又明确地区分开来了。因而,正是从这一角度,齐泽克才将阿尔都塞说的主体定位为“断裂的”主体,是主体欲望遭遇挫折和裂隙的主体,是那个对大他者的命令表示“质疑”的“坏主体”。对此,齐泽克明确指出了阿尔都塞说的意识形态主体的特征及其缺陷,他说:

在其“意识形态国家机器”的理论中,阿尔都塞为帕斯卡尔所谓的 “机器”提供了一个精心阐释过的当代版。但是,阿尔都塞理论的弱点在于,他或他的学派从来没有成功跳出意识形态国家机器与意识形态询唤的联结,从来没有在这个联结之外思考问题:意识形态国家机器,即帕斯卡尔所谓的“机器”,即符指化的自治性是如何使自己“内在化”的?它是如何制造“在意识形态上相信某个伟大事业”这种效果的?是如何制造出相互关联的主体化——认可自己的意识形态立场——这种效果的?(17)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,第47页。

撇开帕斯卡尔有关信仰的问题不谈,齐泽克在此想说的是:(1)阿尔都塞没有对意识形态国家机器与意识形态唤询这两个概念之间的关联进行区分;意识形态国家机器是很清晰的,阿尔都塞给出了界定,如报纸、大众媒体和政治机器,等等,但意识形态国家机器是如何将个体唤询为主体的,阿尔都塞并没有完全说清楚。(2)因而,齐泽克接着指出,阿尔都塞没有解决意识形态的“内在化”问题,即“意识形态国家机器是如何使自己‘内在化’的”,也就是说,阿尔都塞虽然强调意识形态国家机器对主体的强制性“塑造”,但并没有回答作为大他者的大主体如何将强制灌输的意识形态“内化”为主体对意识形态“心悦诚服”的无意识接受过程。由于意识形态的“内在化”问题没有解决,所以,在阿尔都塞这里,“国家机器这个外在‘机器’只有在主体的无意识构造中被体验为创伤性、无意义的指令时,才能施展自己的法力”。阿尔都塞看到了意识形态国家机器的“外在”的强制灌输功能,这些意识形态“灌输”的效果对主体而言都是“创伤性的、无意义的”,这也就是阿尔都塞所说的意识形态的“唤询”。然而,齐泽克指出,意识形态灌输或“唤询”表面上似乎解决了意识形态的“内在化”问题,似乎通过意识形态的“唤询”过程,“意识形态的符号机器‘内在化’了,变成了对意义与真理的意识形态体验”;但实际上,“出于结构上的必要性,这种‘内在化’从来都无法完全成功”;因为“总有残留、残余和斑点,即创伤性的非理性和创伤性无意义,它们死死抓住这种‘内在化’不放”。(18)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,第47-48页。

总之,阿尔都塞的“唤询”概念在意识形态主体的“外在灌输”与“内在化”之间存在着一个巨大的鸿沟和裂缝。因为强制唤询的对象是作为意识形态化的主体的人。而一个主体无论怎样,他总是或多或少地具有“创伤性的非理性和创伤性无意义”的残留、残余和斑点。一句话,无论怎样的唤询,主体都有可能是一个“不在欲望面前让步的主体”。因而,与哈贝马斯说的“先验反思”型主体和福柯说的“调适性”主体相比较,阿尔都塞说的主体是“断裂”型主体。所以,齐泽克指出:“真正的突破是以阿尔都塞为代表的,是以他对下列事实的坚守为代表的——裂痕、裂缝、误认是人类境遇的基本特征,是以下列论点为代表的——有人以为意识形态可能终结,这种观念本身就是意识形态性的观念。”(19)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,引论第3页。

至此可以说,阿尔都塞在这里已经把主体问题推进到另一个高度,即断裂的和困惑的主体,即“坏主体”。遗憾的是,尽管阿尔都塞挪用了拉康的象征秩序理论,但忽略了意识形态唤询的复杂性和悖论性的特征,他停留在拉康欲望图式三的层面上止步不前了。

三、拉康:实在界的应答与歇斯底里的主体

早期拉康在精神分析中也遇到了与阿尔都塞类似的问题,即如何处理大他者与主体之间的复杂关系问题。20世纪50—60年代,拉康试图用符号学来改造弗洛伊德的精神分析理论,此时象征界概念在其理论中占据着重要位置,此阶段拉康的理论主要表现为想象界、象征界对实在界的侵蚀。自20世纪60年代后,实在界概念的地位在拉康这里越来越重要,他开始采用“实在界—象征界—想象界”的概念次序(20)吴琼:《雅克·拉康——阅读你的症状》下册,北京:中国人民大学出版社,2011年,第394页。,他的理论方向也转化为实在界对象征界和想象界的侵蚀、进攻,此时,作为实在界的“对象a”概念出场了。因此,如果说阿尔都塞在20世纪60年代受拉康影响,那么阿尔都塞在当时则缺乏一个维度,即关于“歇斯底里”问题的维度。拉康有关主体的理论非常复杂,这里,我们仅仅针对阿尔都塞说的意识形态话语对主体的唤询,来谈一下拉康所说的歇斯底里的主体究竟是什么。

歇斯底里的主体也就是康德意义上那个“坚执”主体,即“康德即萨德”意义上的主体。拉康并不像阿尔都塞理解的那样仅仅把主体视为意识形态唤询的主体。除了意识形态唤询的主体之外,还有一个像传统哲学那样斗志昂扬、充满野心、朝气蓬勃的主体。拉康注意到了这一点,但是拉康完全换了一种话语的方式,即精神分析的话语方式,拉康把康德说的先验图式的主体变成精神分析说的那种歇斯底里的主体。

在拉康的欲望图式三中,我们可以看到,大他者在象征秩序中的再现并不总是完整的,同时因为大他者本身也是匮乏的,因此象征秩序的再现会呈现出非一致性。大他者对主体的缝合总是会留下一个鸿沟,一个开口,即“你想咋的(Che vuoi)?”在这种匮乏和裂隙中,主体是匮乏的、扭曲的、割裂的,主体总是言之过少或言之过多,他必定会不断地找寻那个创伤点,找寻那个原初失落之物,继而形成歇斯底里的主体:“我要求你给我些什么,但我真正要求你的,是驳回我的要求,因为我的要求正是我不想要的。”(21)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,第155页。我们可以举莎士比亚的著名悲剧《哈姆雷特》为例来说明。主人公哈姆雷特就是那个歇斯底里的主体,一方面他接受了父王的幽灵予他的复仇的委任,但父王告诉他在为父报仇的同时又不能伤害自己的母亲。然而,母亲的欲望却使哈姆雷特陷入了纠结的歇斯底里之中,哈姆雷特无法得知母亲的欲望,因为他不知道他的母亲在自己的亡夫和杀夫仇人之间如何做选择,或许他的母亲正深深地迷恋她的杀夫仇人,并从自身与其杀夫仇人的淫荡关系中获得满足。正是母亲自身所欠缺的东西使哈姆雷特陷入了对复仇时间的犹豫不决之中,并不断地以歇斯底里的姿态问道:“你想咋的?”

正是与大他者欲望的重复的对峙和抵抗姿态,造就了一种纯粹的死亡驱力之形象,它开辟了产生超越幻象的纯粹驱力的空间。在拉康的欲望图式四中,我们可以看到,歇斯底里的主体同时也就是面对死亡驱力($<>D)的主体。死亡驱力的主体认清了幻象的真相,认清了大他者的非一致性,它不再接受大他者的委任,而是穿越了幻象这道屏障。当然,死亡驱力并不是说主体已经死亡了,而是表示主体那种决绝的决心。死亡驱力不是不同的驱力,而是每一个驱力的一个面向。也就是说,每个驱力实际上都是死亡驱力,因为每一个驱力都牵涉重复中的主体,每一个驱力都被歇斯底里的“这不是那个”打上标记,每个驱力都尝试超越快感原则,以到达如同痛苦一般的极度痛快经验。就此而言,主体是向死而生的存在,主体的存在只有经由死亡所设定的界限才获得意义。

由此,歇斯底里的主体不同于阿尔都塞说的作为唤询的主体,也不同于福柯说的在话语幻象中的主体。歇斯底里的主体是“在唤询之外”的主体,它追求较高层面的剩余快感,追求“在唤询之外”的欲望、对象a,因而它是气宇轩昂的驱力主体。

歇斯底里的主体是不向欲望让步的主体。我们知道,主体经过能指之筛的筛选后成了匮乏的主体,这种匮乏和欠缺使得主体不断地向他者发出请求,以便缝合那个不可能性的创伤性内容。但是他者对于主体的回应总是与主体真正欲望的东西有所偏离,总是无法达到主体所欲求的对象a的位置。进而,遭致失败的主体只能无休无止地要求“再来一次”。也就是说,主体对大他者的回应进行否决之后并不是就此进行了肯定,而是形成这样的局面,即否定之否定之后还是否定。因此,歇斯底里的主体就是一个坚执的主体,主体有自己的理想信念,在道德上有自己的道德执着。拉康曾指出:“从一个分析的视角来说,一个人有负罪感的唯一原因在于,他相对于自己的欲望让步了。”(22)Jacques Lacan,The Ethics of Psychoanalysis 1959-1960,New York: W. W. Norton & Company, 1992, p.319.这里的欲望正是在“父之名”禁制过程中产生的欲望,它深埋在主体的无意识中,像是一笔不得不清偿的债务一般,使主体不断地返回到特定的轨道上,去履行自身的职责。我们可以在《安提戈涅》中看到这种坚执的主体。安提戈涅不顾国王克瑞翁的禁令,即便要付出死亡的代价,她也要体面地将自己的兄长安葬。在这里,安提戈涅固守她的死亡驱力,以其倔强的坚执来质疑以国王和大他者为化身的至善。严格说来,她的行为穿越了大他者的强制性角色,奋不顾身地走向自由的彼岸。因此对拉康而言,安提戈涅是“涉及欲望不让步”的典型代表。

因此,歇斯底里的主体是具有欲望坚执性的主体,是“涉及欲望不让步”的主体。这正如当代美国哲学家罗伯特·皮平(Robert B. Pippin)提出的主体的“坚执性”(persistence)一般。皮平认为,在现代哲学中,主体的坚执性涉及的范围很广,但他更专注于这样一种条件,在其中,一个人可以被称为“真正地过着生活”,他的行动和实践是真正作为一个人而经历的,不是命中注定的,也不是由外在的需求所决定的,他不受他人意志的支配,也不臣服于大他者(23)Robert B. Pippin, The Persistence of Subjectivity: On the Kantian Aftermath,Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p.10.。尽管皮平是从认识论的角度出发来谈论主体的,但他所提出的主体的坚执性如同拉康说的驱力主体,是“涉及欲望不让步”的歇斯底里的主体,也是具有伦理性目标的正义主体。正如齐泽克所说:“当拉康说伦理命令乃实在界在符号界现身的模式时,他表达的就是这个意思:纵使毁灭世界,也要实现正义!”(24)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,第231页。

拉康说的主体同时也是作为对实在界应答的主体。在拉康的精神分析中,传统哲学那种主客关系中的客体遁身了、隐形了,主体被当作偶然出场的实在界的对象所召唤,但是这种召唤往往是“淫荡性”的,它公开、暴露被提问者的无知和匮乏。“主体不是问题,而是回答,是实在界对大他者、符号秩序提出的问题的回答。提出问题的不是主体。他不可能回答大他者(笔者将此处的大对体改为大他者)的问题。主体是这种不可能性之空隙。”(25)齐泽克:《意识形态的崇高客体》,第253页。主体与实在界之间的这种复杂性关系就体现为意识形态的唤询与主体的回应。这种质问不仅发生在权威对臣民的质问,也同样发生在臣民对权威的质问之中。也就是说,不管是臣民还是权威,在实在界的拷问下总会暴露出他的无能为力和束手无策。显然,每个人都会面对这样一个“无能点”。这就是拉康提出的那个无法象征化的对象a,那个骇人的原乐和快感的硬核;它“在我之中而非我”。面对着实在界的提问,主体感到耻辱和内疚,它割裂了被提问者,由此产生的创伤性之核驱使主体痴迷于那个致命的原质,主体以死亡驱力的姿态不断地找寻那个原初失落之物,由此形成了一个具有死亡驱力之维的歇斯底里主体。当然,为了摆脱主体自身的被提问的重负,为了逃避歇斯底里的僵局,主体也可通过接受符号性委任的方式,在大他者的唤询中识别出自己,以此规避原质的伤害。这一过程也就是使主体作为一个幻象主体,把自身的不一致性归之于大他者的不一致性,把自身的完整与快乐托付于大他者这个能指的宝库。

结 语

可见,面对意识形态话语的唤询,不同的应答方式将再生产出不同类型的主体观:福柯认为话语机制将再生产出“自适应”的话语调停的主体;阿尔都塞认为意识形态唤询方式将再生产出“断裂”的主体;而拉康认为,对于实在界的应答则再生产出不在欲望面前让步的主体,即坚执的不妥协的主体。可以说,自从笛卡尔提出作为“我思”的主体之后,主体的类型多种多样,各不相同:有莱布尼茨的单子论的主体,有康德二元论哲学的主体,还有休谟怀疑论意义上的主体,黑格尔主客体统一性意义上那个绝对精神的主体,也即作为实体的主体,更有马克思实践论意义上的革命主体。当哲学进入20世纪之后,又出现了胡塞尔现象学意义上的主体、海德格尔存在论意义上的“此在”的主体,以及后现代意义上“碎片化”的断裂式主体,等等。但无论主体类型如何变化,主体始终要与“客体”相遭遇,必须克服主客体的二元对立。拉康的精神分析论的主体则有所不同。他的“革命性”意义在于,它将主体与客体的二维视野拓展至“三维”的视野,即“主体、客体与无意识”,因而主体就不是与客体处于对立统一的关系中而是变成了“对实在界的应答”。所以,所谓“实在界应答的主体”这种观念,不仅是一种“断裂式”的主体观,也是某种“革命性”的主体观。这种革命性就表现为,面对着那个“黑洞”和“荒漠”的实在界,主体的回答总是难以尽善尽美,甚至滑稽可笑和丑态百出。

正是在这一意义上,我们说,拉康哲学的革命性意义在于开启了另一个“新”世界,一个被我们所漠视的“欲望”世界。这个世界不再简单地面对主体和客体二元关系,还必须探究一个不为我们所知的,构成了欲望基础的“无意识”的荒漠世界。这才是我们当前哲学研究应当予以重视的关键。当然,我们在此也必须强调的是,对“欲望”世界的探究始终替代不了马克思实践哲学的革命性意义。毕竟人是现实社会中实践的人,而不完全是一个生活在“欲望”世界中的主体。与此同时,我们必须重视意识形态话语与主体之间的复杂关系,从话语实践的角度来重构马克思主义的意识形态话语理论。

- 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)的其它文章

- 政治话语中的词汇共用与概念共享

——以“治理”为例 - 基层政府非正式治理技术的类型学分析

- 应急管理中的跨区域协同