从神权到皇权:石寨山型铜鼓的消亡与古滇社会变迁研究

杨江林

(云南民族大学 民族博物馆,云南 昆明 650500)

有关古滇国①的史料极少,仅《史记·西南夷列传》记载,庄蹻开滇和公元前109年汉武帝设益州郡,赐滇王王印等部分内容。滇文化②是战国中后期至西汉末,以滇池为中心,东达曲靖,西到禄丰,北迤东川,南抵通海、华宁这一大致范围分布着的一支高度发达的青铜文化。学界主要依据滇文化考古发掘来探讨古滇社会及文化,主要著作有张增祺的《滇国与滇文化》,蒋志龙的《滇国探秘》和黄懿陆的《滇国史》等,以上著作在考古资料的基础上对古滇国的社会、历史、经济、文化等方面做了深入研究,为滇文化研究奠定了基础。

铜鼓和贮贝器是古滇国最为重要的器物组合,是滇文化研究的核心。目前有关古代铜鼓③的研究主要围绕铜鼓的起源[1]、年代、分类[2]、功能[3]等方面展开。近年来,中国古代铜鼓研究会按照出土地命名的“八分法”[4]已被考古学界普遍认可,本文主要探讨“八分法”分类中的石寨山型铜鼓,其年代约为战国晚期至东汉初期。贮贝器的研究主要围绕使用年代[5]、器物类型[6]、社会功能[7]等展开讨论。然而,目前有关铜鼓和鼓形贮贝器的关系,作为权力符号的石寨山型铜鼓的演变与古滇社会文化变迁,以及石寨山型铜鼓的消亡等问题均讨论不足,不利于从整体上把握古滇社会发展脉络。李昆声教授指出,石寨山铜鼓是滇文化历史进程的见证,它的出现、发展、衰亡与滇文化的历史架构一致。[8]本文将以石寨山型铜鼓为中心,通过对古滇国铜鼓功能的探讨,以及铜鼓和鼓形贮贝器在滇池地区的发展和消亡,分析古滇的社会文化变迁,及汉文化与滇文化之间的互动关系。

一、作为权力象征的铜鼓

石寨山型铜鼓全国共发现有73面,其中云南有54面,主要出土于呈贡天子庙、晋宁石寨山、江川李家山等墓地。[9]在云南发现的54面石寨山型铜鼓中,晋宁石寨山出土16面,江川李家山14面,晋宁梁王山4面,曲靖师宗2面,呈贡天子庙2面,昆明羊甫头1面。[9]以滇池区域为中心的古滇国范围内共发现39面,占云南出土总量的72%。

铜鼓最早起源于云南楚雄的万家坝墓地及其周边地区,并被中国古代铜鼓研究会命名为“万家坝型铜鼓”。李昆声、黄德荣教授指出:“石寨山型铜鼓是从万家坝型铜鼓发展而来,其年代为战国晚期至东汉初期。”[9]石寨山型铜鼓集中出土于滇池区域的石寨山和李家山等墓地,其年代与古滇国年代相当,是滇文化历史进程的见证,它的出现、发展、衰亡与滇文化的历史架构一致。因此,出土于滇池区域的石寨山型铜鼓也称古滇国铜鼓,是古滇社会的重要器物,伴随古滇国始终。

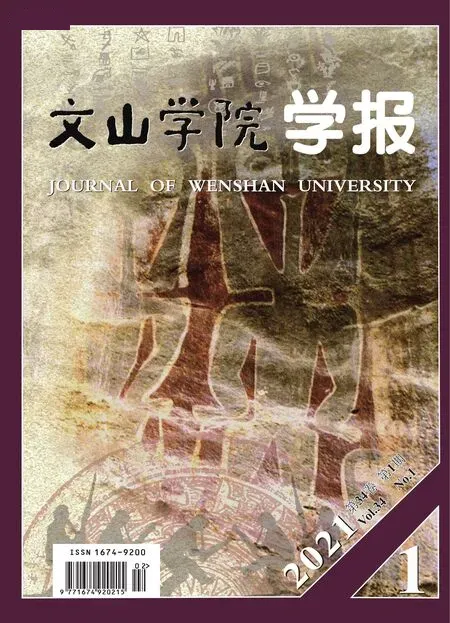

考古学界普遍认为,铜鼓是通神灵物,是祭祀的礼器。而铜鼓的宗教祭祀功能与礼乐功能密切相关。“楚雄万家坝出土5面铜鼓,年代为春秋中期。出土时鼓面向下置于棺椁之下,外表满是烟漆,明显曾用作炊器。其中,M23出土的4面铜鼓和M1出土的一组编钟经云南省民族音乐研究所测音,认为具有六音或七音音阶的因素。”[10]因此,作为标准器的楚雄万家坝出土的铜鼓似乎具备炊具和乐器的功能。晋宁石寨山M12∶26贮贝器上敲打悬挂的铜鼓和錞于场景也可以印证铜鼓曾作为打击乐器的功能(图1),而錞于和铜鼓都曾作为礼乐器使用。但是铜鼓的功能应当更加丰富,铜鼓作为西南少数民族的礼乐器物其内涵应当更加深刻。周公“制礼作乐”,先贤孔子也曾将礼乐制度和君臣等级,国家治理相结合而强调礼治。李昆声教授认为:“铜鼓发展到石寨山型时,其用途已比早期铜鼓广泛得多了,除仍具有乐器作用外,铜鼓还被作为庆典、祭祀时的“国之重器”使用,相当于中原奴隶主的礼器。如晋宁石寨山M12∶26杀人祭铜柱贮贝器上所铸巨大铜鼓即有此作用。”[1]童恩正先生也指出:“早期铜鼓可以作为乐器、容器、葬具等,但最集中而突出的,是陈列在各种隆重的祀典,特别是有人祭的祀典当中。”[11]因此,从礼乐功能上升为祭祀功能是石寨山型铜鼓的重要特征,从滇文化考古资料中也能够证明铜鼓用作祭祀的功能。

图 1 石M12:26 贮贝器场景

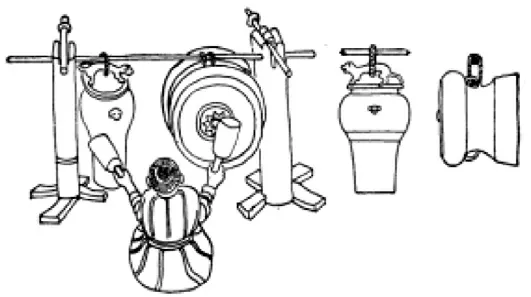

图 2 石寨山M1杀人 祭铜柱贮贝器

晋宁石寨山甲区M1出土的杀人祭铜柱的贮贝器(图2)上就陈列有两面铜鼓,置于铜柱两侧,铜鼓应当与祭祀活动有密切关系。[12]M12∶26为杀人祭铜柱场面盖虎耳细腰铜贮贝器,盖上铸有立体的杀人祭铜柱的场景,鼓面铸有一长方形楼房,楼上中央坐一梳银锭髻女人,此人较周围人大一些,又居中央,应为祭祀主持者。(楼房)左、右、后置小铜鼓16具……盖两边各置一大铜鼓。[13]76M20∶1为杀人祭铜鼓场面盖铜贮贝器,盖子上铸有立体的人三十二个,马三匹,牛一头,犬一只。铜人高3~6.5厘米。盖中央作大、小铜鼓三个重叠之状。其左侧二人抬一屑舆,舆内坐一人,梳银锭式鬟髻,双手匿于舆外。舆夫二人皆梳螺髻,舆左前方一人,向舆内人打躬行礼……骑马者右前方地上仰卧一人,头已砍去,当是被杀祭铜鼓者,铜鼓右侧跪着一人,[13]76发掘报告将M12、M20的年代为确定为西汉中期[13]139。张增祺先生指出:“滇国铜鼓是农神的象征,石寨山M20:1杀人祭铜鼓场面盖铜贮贝器上铸造的就是农神祭祀的场景。”[14]208以上事实说明至迟在西汉中期,铜鼓已经演变成为宗教祭祀中的重要器物,或是祭祀的对象。M.P.色斯特万斯在考察石寨山铜鼓的功能后认为:“就其社会和宗教表现来看,滇文化可以确定为一种铜鼓文化,因为铜鼓事实上已经与各级社会组织和神话思想相联系。铜鼓作为酋长权威和优越的标记,作为在各种场合中必备的具有魔力的乐器,已经成为雨水充足和作物丰饶的象征。围绕铜鼓、铜柱以及与之有关的牺牲,滇族青铜器上表现的宗教仪式似乎与农业劳动、丰收以及丧礼相联系。”[15]蒋志龙也认为:“铜鼓和贮贝器是滇国的重器,是滇国王权的象征。”[7]在古滇社会,敲击铜鼓的声音是沟通天地人神的重要媒介,乐器的功能是铜鼓圣神化的开始,敲击铜鼓是对祖先神灵祭祀的宣誓。今天贵州水族、苗族等在祭祀活动中仍然在敲击铜鼓,以此来延续铜鼓的礼乐功能,黔东南苗族的“鼓藏节”就是展现铜鼓魔力的重要时刻。可以肯定,至少在战国中期,铜鼓就成为了沟通天地人神的“圣物”。莫利斯·戈德列指出:“圣物实际上是社会的权力之源,它把人带回万物之源,并证明经历自那时以来的宇宙及社会秩序的合法性。”[16]因此,作为“圣物”的铜鼓自然就成为权力象征的根源,并上升为“礼乐之器”而被古滇国王室所独占。

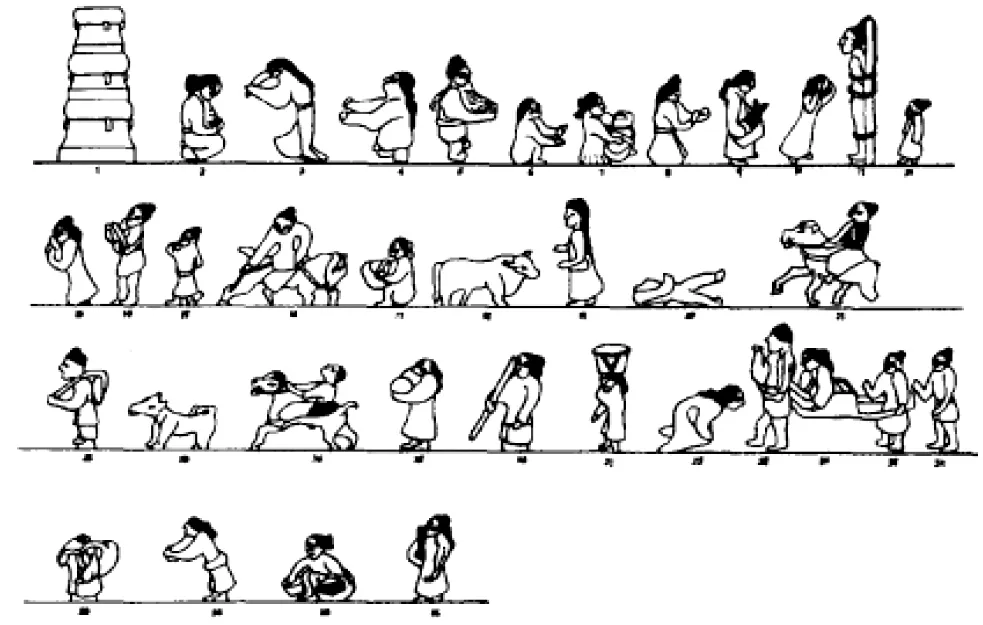

从杀人祭铜鼓贮贝器上看,古滇国祭祀主持者一般为女性,铜鼓是古滇国巫师神权的象征。江川李家山第一类墓中被发掘者认为是女性墓的M17出土2面铜鼓,M23也出土了2面铜鼓;而同类墓中墓葬规格更高,被发掘者认为是男性墓的M24出土4面铜鼓。[17]从墓葬规格和出土器物来看,M24墓主人可能是某代滇王,M7、M23墓主则可能为巫师,其地位仅次于滇王。从“庄蹻开滇”的记载来看,古滇国的建立也是外来的王(陌生人)与本地女性结合的结果。萨林斯指出,“这些陌生人特别容易是姻亲”,[18]这种外来与本土,王权与神权的结合是古滇国建立的基础。庄蹻是外来之王,掌握神圣王权,而铜鼓是本土宗教礼器,自然由本土的女性来充当巫师角色。可见,古滇国早期,铜鼓集神权和王权于一身,滇王赋予铜鼓神圣性,由巫师来解释和展现铜鼓的神性,而神圣的铜鼓就成为滇王统治的重要“礼器”,王权与神权的统一是古滇社会早期的重要特征。从祭祀铜鼓的场景(图3)来看,被砍头祭祀铜鼓者大都辫发,有学者认为是滇西地区的“昆明”人,他们是被古滇国掠来的奴隶,有的则可能是战俘。[14]212这也进一步证明了祭祀铜鼓属“国家”(古滇国)行为,并在王权代理人巫师的主持下进行。

图 3 滇国祭祀铜鼓场景

综上分析,铜鼓因乐器功能而上升为宗教“圣物”,并与巫师的神权相结合,成为古滇国“礼乐重器”,王权与神权的结合赋予了铜鼓权力象征。在以农业为主体的古滇国,铜鼓成为农业祭祀的礼器,并演变为通神灵物与滇王权力融为一体,而被古滇国的王室和巫师所独占,祭祀铜鼓成为古滇国重要的仪式活动。因此,只有像呈贡天子庙、晋宁石寨山、江川李家山等王室墓地规格较高的墓葬才出土了铜鼓和铸有祭祀铜鼓场面的贮贝器,这也表明了铜鼓的地位及其神圣性。

二、皇权之下:铜鼓向鼓形贮贝器的演变

铜鼓向鼓形贮贝器的演变是西汉中期滇文化的一大特征,铜鼓功能的转变也促成了铜鼓向鼓形贮贝器的演变;铜鼓器形的变化是其功能演变的反映,而其背后则是古滇社会和文化的变迁。

(一)器形演变

战国时期,滇文化墓地以出土铜鼓和桶型贮贝器为主,其中铜鼓17面,桶型贮贝器12件,而鼓形贮贝器仅有1件;西汉早期以后,铜鼓有20件,鼓形贮贝器上升为14件,而且20件铜鼓中大都藏有贝壳。[6]肖明华研究员将其归为贮贝器,并指出:“专用贮贝器是在铜鼓基础上发展变化而来的。”[6]可见,西汉早期以后铜鼓开始发生了微妙的变化,部分铜鼓开始向鼓形贮贝器演变。

铜鼓贮贝器是直接使用铜鼓来装贝壳,使用时把铜鼓倒置,底向上,内装贝壳。鼓形贮贝器大多出现于西汉中期,在铜鼓上焊铸立体雕像等,形成鼓形贮贝器。鼓形贮贝器的形状近似铜鼓,在鼓面中心开一孔,或把鼓面做成活动的盖,专用于贮贝。有盖的鼓形贮贝器还在盖面上饰圆雕人物活动场面,用来表现当时的社会生活场景。

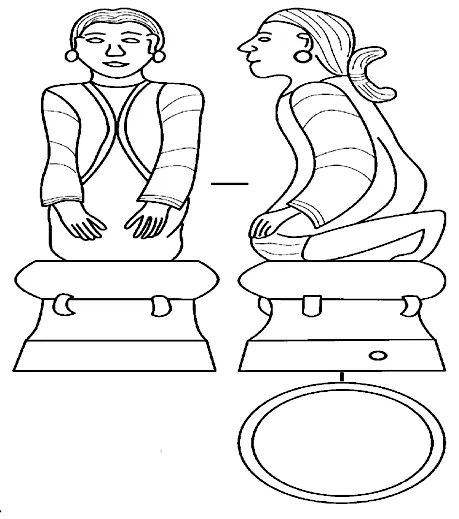

叠鼓形贮贝器(图4)是把两个铜鼓叠放在一起,专用于贮贝。目前叠鼓形贮贝器仅发现有4件,分别出土于晋宁石寨山和江川李家山两个墓地。其中,晋宁石寨山出土3件:1956年石寨山第二次发掘出土的M6:1、M13:2,以及1996年第五次发掘出土的M71:142。另外,1991年在江川李家山墓地第二次发掘中M69亦出土1件。[19]从墓葬规格和同出器物来看,4件叠鼓形贮贝器均出土于墓地的大型墓葬中。根据对4件叠鼓形贮贝器所出土墓葬的分析和同出器物的比较,发掘报告将石寨山M6:1、M13:2的年代定位西汉中晚期(第Ⅲ类墓)[13]139,M71所出土的青铜短剑、矛、斧、长胡戈、锄、锥、凿、狼牙棒,以及铜柄铁剑、铜耍铁矛等和石寨山M12、M13等墓的同类器物相近或完全相同,年代也在西汉中期偏晚。蒋志龙研究员认为:“石寨山M13、M71出土器物比M6还丰富,反映墓主有相当高的地位,M71的墓主也极有可能是某代滇王。”[20]M69属于李家山此次发掘墓葬分期中的第三期,年代约为西汉晚期至东汉初期[21]。因此,4件叠鼓形贮贝器的年代均为西汉中晚期。

图 4 叠鼓形贮贝器

石寨山墓地是西汉时期最为重要的古滇国王室墓地,其年代约为西汉早期至西汉晚期。发掘报告将墓葬分为四个类型,共出土铜鼓15面,贮贝器28件。其中西汉早期(第Ⅰ类墓)的铜鼓有8面,贮贝器4件;西汉中期(第Ⅱ类墓)有铜鼓7面,贮贝器18件;西汉中晚期(第Ⅲ类墓)没有发现铜鼓,贮贝器有6件;西汉晚期墓(第Ⅳ类墓)中没有发现铜鼓和贮贝器。[13]139-142江川李家山是另一处古滇国王室墓地,第一次发掘报告将发掘的27座墓分为三个类型,第一类墓为战国晚期至西汉早期(公元前109年),第二、三类墓年代约为西汉中期至东汉初期。[17]第一类墓出土铜鼓8件,贮贝器4件;第二、三类墓没有发现铜鼓和贮贝器。[17]江川李家山第二次发掘还出土了铜鼓6件和贮贝器9件,年代约为西汉中晚期。[21]以上数据说明,就目前发掘来看,铜鼓数量在西汉中期以前较多,西汉中期以后铜鼓数量开始减少,贮贝器数量明显增加,且鼓形贮贝器大量出现,并有一定数量的铜鼓装有贝壳,也可算作贮贝器。这至少说明铜鼓的器形和功能都发生了变化。

(二)功能演变

铜鼓具有宗教祭祀的功能,拥有圣神性和权威性,主要用于祭祀中的陈设和震慑等。蒋廷瑜教授认为:“铜鼓作为权力重器和财富象征,用于陈设,即使作为乐器使用于婚丧祭祀,也是一种神圣的通神灵物。”[3]作为圣物,具有神性的铜鼓成为滇王权力象征,在古滇国早期的对外征伐,农业祭祀以及社会治理等方面起到重要作用。从贮贝器上祭祀铜鼓场景来看,作为祭祀对象的铜鼓是不做任何改造,只有完整的铜鼓才能体现王权圣神性,才是沟通天地人神的礼器。然而,西汉早期以后,铜鼓在器形上开始受到冲击,大量由铜鼓改造而成的鼓形贮贝器出现在滇池区域,这也表明铜鼓功能已经发生了改变,而这与汉文化的进入息息相关。

《史记·西南夷列传》记载:“西汉元封二年,天子发巴蜀兵,击灭劳浸、靡莫,以兵临滇,滇王始首善,以故弗诛。滇王离难西南夷,举国降,请置吏入朝,于是以为益州郡,赐滇王王印,复长其民。”[22]1956年石寨山M6也出土了滇王金印,印证了司马迁的记载。张增祺先生认为:“益州郡的郡治与古滇国国都同在今天的晋宁县晋城镇”。[14]10益州郡的设立标志着西汉皇权进入滇池区域,历史记载和铜鼓的变化都充分证明了滇王所面临的挑战和威胁。“滇王金印”取代铜鼓成为权力象征,金印背后是至高无上的皇权。虽然滇王复长其民,仍具有一定的权力和地位,但是古滇国已不再是滇王的滇国,古滇国巫师和铜鼓都将走下神坛,以铜鼓为中心的神权统治即将解体。

法国社会学家涂尔干指出,宗教力就是人类的力量和道德的力量,宗教信仰就是对社会的信仰,神圣事物只不过是社会力量的象征,是社会赋予了物的神圣性。[23]无论是铜鼓还是滇王金印,其背后都有社会力量作为支撑,而权力就是这一圣神的社会力量。铜鼓之所以神圣,是由于滇王权力的至高无上,并赋予铜鼓圣神的道德力量,而成为滇王统治的工具。然而,神圣与世俗是二元对立,在一定的条件下是可以相互转化。降汉后的滇王已经笼罩在了中原皇权之下,滇王金印之权力源自于皇权,自然无法延续滇王往日的权威;作为滇王圣物的铜鼓也就散失了其社会力量和道德权威,只能作为财富象征而成为滇王继续占有的动力。

早期铜鼓表面多为表现通天的太阳神、飞天鸟等图案和几何形纹样,是铜鼓祭祀中通天神性的展现。董晓京指出:“古滇国铜鼓鼓面正中央有太阳纹,表达了古滇人对太阳神的崇拜,鼓面上的鸟纹是将滇人的祈求传达给天上神灵的使者;铜鼓上的花纹,是古滇人遗留下来的宗教绘画,它曲折地反映了古滇人的原始宗教信仰。”[24]鼓形贮贝器、铜俑等都破坏了铜鼓的完整性,以及具有圣神性的太阳纹,而在鼓面上铸造反映日常生活中农耕、祭祀、征伐等写实题材的立体雕塑,这也说明鼓形贮贝器不具有祭祀功能。鼓形贮贝器上杀人祭铜柱,杀人祭铜鼓等祭祀场景就应该是滇人对古滇社会宗教祭祀文化的历史记忆。随着王权旁落和汉文化的冲击,古滇文化开始发生了变迁,滇人可能不再祭祀铜鼓,但在缺乏文字记录的古滇社会通过精湛的青铜铸造技艺将铜鼓祭祀场面铸造于象征财富的铜鼓之上,并用于展示和陈列,从而既展示滇王的财富,又延续了自己的历史和文化。

益州郡的设立是西南历史上的重大事件,汉武帝赐滇王金印,意味着对古滇国的间接性统治,滇王仍是古滇国的权力象征。然而对古滇人来说,绝非只是多了个金印,而是表达了对中原皇权的臣服。古滇国的社会、政治、经济、文化等都将面临重大挑战。益州郡建立之后,滇池区域纳入了西汉中央王朝的统治之下,汉文化和汉式器物开始不断涌入。此后,铜鼓就开始大量被改造成鼓形贮贝器、叠鼓形贮贝器和执伞铜俑等。鼓形贮贝器大都铸造精美,技艺复杂,鼓盖铸造写实场景,极富立体感,其制作难度也进一步展现墓主人的财富和地位。

图 5 执伞铜俑 (江川李家山M51:260)

图 6 铜鼎 (羊甫头M113:307)

除鼓形贮贝器外,铜鼓还被设计成铜俑(图5),“江川李家山M47、M51、M57、M69等墓共出土执伞铜俑8件,年代为西汉中晚期。”[21]铜俑只在古滇国后期大墓中才发现,是滇文化和汉式器物的结合体,多与铜鼓、贮贝器等共同随葬。因此,无论是铜俑、鼓形贮贝器,还是叠鼓形贮贝器都只是财富的象征,不具有宗教的神性。

西汉中晚期的大多数墓葬都出土有汉式器物,而且种类不断丰富,数量不断增加,还有不少铁制器物。属西汉中晚期(第Ⅲ类墓)的石寨山M6出土了滇王金印,且共出大量汉式器物,[13]141M6应为末代滇王之墓。蔡葵先生认为:“这反映了降汉后滇王在意识形态和生活方式上的变化:一方面仍和他的先王一样,按老一套生活,广泛使用传统的滇式铜器,摆出滇王排场;另一方面在新的形势冲击下,不仅‘汉孰与我大’的自大思想破产了,而且滇王开始羡慕先进的汉文化和仿效地主阶级生活方式的思想和行为。”[25]

总之,汉式器物的传入改变了古滇人的生活,也改变了滇王的观念。汉文化的冲击开始瓦解古滇国的社会制度和文化。属西汉晚期的羊甫头墓地就出土有象征权力和地位的三足鼎(图6)和权杖等,[26]三足鼎、权杖等中原礼乐重器取代古滇国铜鼓,大量汉式器物取代了滇式青铜器,这意味着“滇文化”即将走向终结。

三、石寨山型铜鼓和贮贝器的消亡

作为权力象征的石寨山型铜鼓流行于战国晚期至西汉早期,而展现滇王财富的鼓形贮贝器在西汉中期非常盛行。石寨山第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类墓中都出土了铜鼓和贮贝器,西汉晚期的第Ⅳ类墓中则没有发现铜鼓和贮贝器[13]138-142;李家山第一类墓出土铜鼓8件,贮贝器4件;第二、三类墓没有发现铜鼓和贮贝器。[17]上述事实说明:到西汉晚期,滇文化的代表器物铜鼓和贮贝器开始走向消亡,这与汉文化的冲击和古滇国的灭亡密切相关。

在滇文化中铜鼓先于贮贝器走向消亡。公元前109年,汉武帝在滇池区域设益州郡,随着中原王朝郡县制在滇池地区的逐步确立,滇王权力开始动摇,古滇社会从神权统治向西汉中央皇权统治过渡。滇王权力衰落,铜鼓走下神坛,成为彰显滇王财富与地位的世俗之物。铜鼓功能的转变是器形变化的基础,器形的变化是其走向消亡的开始。很多造型单一的铜鼓被改造成鼓形贮贝器。制作精美,工艺复杂的鼓形贮贝器、执伞铜俑等成为了滇王更为喜爱的陈列器物,更能彰显滇王的财富和地位。到西汉晚期,石寨山墓地就没有发现铜鼓。李昆声教授等指出:“石寨山型铜鼓有一支退化成制作粗糙没有纹饰的铜鼓,李家山第二次发掘的6面铜鼓,其中5面为素面,鼓M50:89,M69:192年代为西汉晚期至东汉初期,鼓面通体光素,仅器型保留了石寨山型铜鼓的特征,胸、腰、足三段分明,胸直径大于面径,腰剖面呈梯形,是鼓的退化,最终消失。[9]石寨山型铜鼓之所以退化,就是由于其功能的转变和器形的退化。

贮贝器是以储藏贝壳而得名。佟伟华研究员指出:“贮贝器在石寨山文化中流行的时间很短,出现于石寨山文化二期(战国中晚期),盛行于三、四期(西汉中、晚期),贮贝器是石寨山文化中的典型器物,为上层贵族所拥有,是财富的象征。”[5]在滇文化中,筒形贮贝器与铜鼓同时兴起,共同随葬。铜鼓作为权力象征,而筒形贮贝器彰显财富和地位。鼓形贮贝器兴起于铜鼓文化衰落之始,即益州郡建立之后,繁荣于西汉中晚期(铜鼓向贮贝器演变)。滇文化出土的贮贝器可分为早、中、晚三期。早期以筒形为主,中期主要有铜鼓和鼓形贮贝器,晚期出现叠鼓形贮贝器。鼓形贮贝器集中在西汉早、中期,共计有14件,西汉早期以前仅出土1件。[6]西汉中期贮贝器的盛行正是由于铜鼓向鼓形贮贝器的发展,丰富了贮贝器的种类和数量。蒋志龙研究员认为:“铜鼓和贮贝器不仅是石寨山文化的代表性器物,更是滇国的“重器”。[7]西汉中期滇文化墓葬的随葬品数量大量增加,种类不断丰富,并随葬大量汉式器物,这种厚葬之风可能也是受中原文化影响,大量的铜鼓、贮贝器和海贝的随葬显示出了滇王室的财富和地位。

西汉中期,很多滇文化墓葬均出土有金器和五铢钱。在汉文化影响下,滇王室普遍接受了金银货币作为财富象征的价值观念,金银货币取代贝壳成为财富象征,贝壳开始退出历史舞台,贮贝器自然也就失去用途,而随石寨山文化消失于历史长河。

西汉晚期,古滇国走到了尽头。由于没有文献记载,我们无法肯定古滇国灭亡的真正原因,但从大量汉式器物的出土和滇文化青铜器物的消失,可以推测古滇国的灭亡与汉文化的深入有密切关系。据考古发现,有学者认为古滇国灭亡后古滇遗民向南迁移,铜鼓和铜鼓铸造技术随滇人南移。滇东南的文山等地出土有不少类似石寨山型铜鼓,李昆声教授等将其命名为黑格尔Ⅰ型铜鼓文山亚型[9],说明从西汉中期开始,滇文化就有向南移动和传播的趋势。

石寨山型铜鼓和贮贝器已随古滇国而消亡,但铜鼓文化并没有消失。由石寨山型铜鼓发展而来的冷水冲型铜鼓在中国南方不断的传播和发展,传遍了整个东南亚地区,并发展出了冷水冲型、北流型、灵山型、麻江型、西盟型等多个类型的铜鼓。今天很多南方民族仍有使用铜鼓的习俗,且仍在延续着铜鼓的宗教祭祀、礼乐等功能,并在中国南方和东南亚地区形成了历史悠久,源远流长的铜鼓文化圈。

五、结语

滇文化的研究对我们认识古滇社会有着重要的意义,而铜鼓和贮贝器是滇文化研究的精髓。春秋战国时期,西南的铜鼓经历了从炊器到乐器,再到象征神圣王权的礼器的发展和演变。石寨山型铜鼓的神圣性源自于王权与神权的结合,作为权力象征,石寨山型铜鼓的发展和演变,也预示着古滇社会和文化的变迁。铜鼓功能的转变也推动了器形的演变,铜鼓由权力符号向财富象征的过渡,表明古滇社会神权的没落和中原皇权的兴起。在两种权力模式的交替背后,反映出了滇文化和汉文化之间的接触、交流与互动。

铜鼓见证了古滇国的强盛,贮贝器则反映了古滇国王室的富有。古滇国铜鼓和贮贝器的发展、演变和消亡的历史过程就是两种文化互动、交融的结果,也是云南融入中央王朝,走向华夏文明的必然结果。

注释:

① 据《史记·西南夷列传》记载,战国中期,楚将庄蹻开滇建立古滇国,其核心区域为滇池、抚仙湖周边地区;公元前109年,汉武帝在滇池区域设益州郡(今昆明晋宁区);到西汉晚期,古滇国基本消失。

② 滇文化,是古滇国的文化遗存,主要指以石寨山墓地、李家山墓地等为代表出土的高度发达的青铜文化。

③ 古代铜鼓指的是万家坝型铜鼓和石寨山型铜鼓。