关于修辞性叙事学的辩论:挑战、修正、捍卫及互补

申 丹

20世纪90年代以来,美国取代法国成为国际叙事学研究的中心,后经典叙事学在美国得到了长足发展。修辞性叙事学是最为重要的后经典叙事学流派之一,它是美国芝加哥学派的小说修辞研究与叙事学相结合的产物,(1)申 丹:《西方文论关键词:修辞性叙事学》,《外国文学》2020年第1期。其领袖为詹姆斯·费伦。为了更好地帮助读者了解这一流派,美国《文体》期刊于2018年开辟专刊,邀请费伦当擂主,撰写目标论文《作者、资源、读者:建构叙事的修辞诗学》,(2)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.1~34.由来自不同国家和不同流派的25位学者对目标论文进行回应,然后由费伦对这些回应予以回答。这场集中辩论从不同角度探讨了修辞性叙事学,同时也暴露出了一些误解和偏见,需加以修正。

费伦的目标论文有两大议题,其一涉及人物对话和叙事交流模式,其二则涉及亚里士多德在《诗学》里论及的“或然性”(probability)问题。因篇幅所限,本文将聚焦于第一个议题,介绍相关论争,厘清混乱之处,并指出相关模式和相关流派之间的互补关系。

一、关于叙事交流模式的辩论

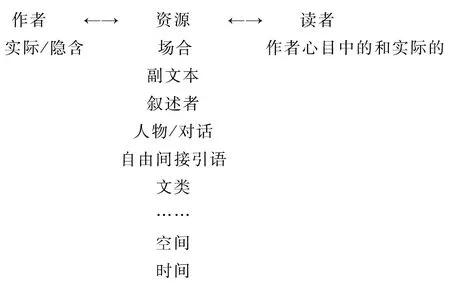

费伦的目标论文挑战了叙事交流的基本模式,该模式最初由西摩·查特曼在1978年出版的《故事与话语》一书中提出,在叙事学界产生了很大影响:

图1:叙事交流查特曼模式图(3)Seymour Chatman,Story and Discourse,Ithaca:Cornell University Press,1978,p.151.

查特曼的《故事与话语》虽为结构主义叙事学的代表作,但在很大程度上借鉴了韦恩·布思的《小说修辞学》。(4)参见申 丹《修辞学还是叙事学?经典还是后经典?——评西摩·查特曼的叙事修辞学》,《外国文学》2002年第2期。上引模式体现出了结构主义以文本为中心的立场,但涉及的是结构主义叙事学未予关注而修辞学十分重视的叙事交流。像布思一样,查特曼将真实作者和隐含作者加以区分,但他误解了布思的原意,将隐含作者框囿于文本之内,仅用虚线连接隐含作者与真实作者。在重视语境的思潮的影响下,费伦在2005年将隐含作者挪到了文本之外,并改用实线来连接隐含作者和真实作者,但他依然误认为隐含作者是真实作者写作时创造出来的一个版本。(5)James Phelan,Living to Tell about It,Ithaca:Cornell University Press,2005,pp.45~48.笔者2000年时就在国内发文,提出有必要将查特曼模式中的虚线改为实线,并且去掉那个限定范围的长方形框。(6)申 丹:《究竟是否需要“隐含作者”?——叙事学界的分歧与网上的对话》,《国外文学》2000年第3期。此后,笔者在美国前后发表3篇论文,指出布思的“隐含作者”实际上就是写作过程中的作者,而所谓“真实作者”则是日常生活之中、写作过程之外的同一人;(7)Dan Shen,“Booth’s The Rhetoric of Fiction and China’s Critical Context”,Narrative,vol.15,no.2,2007,pp.167~186;“What is the Implied Author?”,Style,vol.45,no.1,2011,pp.80~98;“Implied Author,Authorial Audience,and Context”,Narrative,vol.21,no.2,2013,pp.140~158.费伦和其他相关学者对笔者的观点表示赞同。(8)参见申 丹《隐含作者:中国的研究及对西方的影响》,《国外文学》2019年第3期。只有看到隐含作者就是写作作品的人,才能真正把隐含作者置于作品之外。需要指出的是,与查特曼相比,重视修辞交流的费伦十分强调作者心目中的读者对其创作的影响。

在2018年的目标论文中,费伦首先提到了自己对查特曼模式已做出的修订,然后从另一角度对其加以挑战。费伦用醒目的小标题发问:为何叙事交流模式中没有人物?他在正文中又接着问:人物是否有时会起到讲故事的人的作用?如果把人物纳入叙事交流模式,会发生什么?费伦认为,在含有直接引语的小说中,除了“作者—叙述者—读者”的交流渠道之外,还有(不止一个)“作者—人物—人物—读者”的交流渠道,它们在功能上属于相互独立、并列运行的关系。费伦之所以说“功能上独立”(functionally independent)是因为,叙述者直接引出人物言语,且对其未加评论;如果两个人物各自向不同的人物发话,那么这两种“作者—人物—人物—读者”的交流渠道在功能上也是相互独立的。费伦指出,这些不同交流渠道协同作用的效果要强于单个交流渠道的简单总和。(9)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.3~4.与以前不同,费伦这一次从根基上挑战了查特曼的模式。他认为,虽然查特曼意在从总体上描述叙事交流,但实际上仅仅描述了其中一种情况,因为“作者—叙述者—读者”的交流渠道仅仅是多种并行的交流渠道中的一种。

费伦此次对查特曼模式提出的挑战既有长处,也有局限性。其长处在于凸显了修辞性叙事学对交流行为的重视。费伦一反传统的做法,将“作者—人物—人物—读者”的交流提升到与“作者—叙述者—读者”的交流相对等的位置,大大增强了前者的重要性,但相比而言,却也无意中降低了后者的重要性。费伦很清楚,人物对话只是作者表达主题的一种手段,如果把交流模式拓展到人物对话,也需要拓展到其他因素,譬如“作者—结构安排—读者”“作者—讲故事的场合—读者”。(10)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.6.这样一来,作者用于表达主题的各种手段都能在叙事交流模式中占据一席之地,这也十分符合修辞性叙事学所强调的“叙事”是“交流行为”的理念。然而,把各种叙事手段都纳入叙事交流模式,也带来了问题。

首先,费伦仅把用直接引语表达的人物对话纳入交流模式,认为它在功能上独立于“作者—叙述者—读者”的交流,那么,又该如何考虑用间接引语、自由间接引语、自由直接引语等方式表达的人物对话?因为后者也同样具有交流功能。此外,人物的思想也是作者用于跟读者交流的手段。若仅仅考虑人物对话,就难免以偏概全,忽略了人物思想在交流中的重要性。值得注意的是,直接引语本身也并非没有叙述者的干预,其引号、引导句或评论句“×××说”均为叙述者添加。说其独立于叙述者而存在,实际上站不住脚。

其次,把各种叙事手段都纳入叙事交流模式混淆了所述故事(内容层)与叙述话语(表达层)的区分。费伦一直坚持故事与话语的区分,在探讨叙事进程时,就区分了故事层的“不稳定因素”(instabilities)与话语层的“紧张因素”(tensions)。(11)James Phelan,Narrative as Rhetoric,Columbus:Ohio State University Press,1996,p.90.其实,费伦很清楚人物话语是故事内容的一部分,但为了将其纳入叙事交流模式,他提出人物的直接引语经常可视为一种“叙述”,即同时属于故事内容层和话语表达层,甚至可能归根结底(ultimately)属于话语表达层。(12)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.5.那么,如何看待也被费伦纳入交流模式的“讲故事的场合”(occasion of telling)呢?显然无法将其纳入话语表达层。值得注意的是,讲故事的场合指的是交流语境,费伦将“作者—结构安排—读者”与“作者—讲故事的场合—读者”相提并论,把作者的创作语境像结构安排一样当成作者进行交流的手段,这也无法站住脚。诚然,作者在作品里面会描述故事发生的环境或背景,这种文本内的“场合”确属作者修辞交流的一种手段,但它与作者在文本外“讲故事的场合”不是一回事。

在挑战了查特曼的模式之后,费伦提出了“叙事交流中的常量与变量图表”(Chart of Constants and Variables in Narrative Communication),图表两边为常量,中间则为变量:

图2:叙事交流中的常量与变量图(13)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.7.

费伦把查特曼的单向箭头改成双向是为了表明,作者心目中的读者对其创作会产生影响。的确,作者在写作时,需要考虑目标读者的反应。保罗·道森则认为,与日常交流不同,作者无法跟读者直接对话,无法根据读者的反应随时调整自己的写作,因此双向箭头与实际情况不相吻合。(14)Paul Dawson,“Rhetorical Poetics:Between Creative Writing and Deconstruction”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.67~68.然而,道森并未提出一个更切合实际的表达法,恐怕只有双向箭头才能体现出作者心目中的读者对其创作的制约。

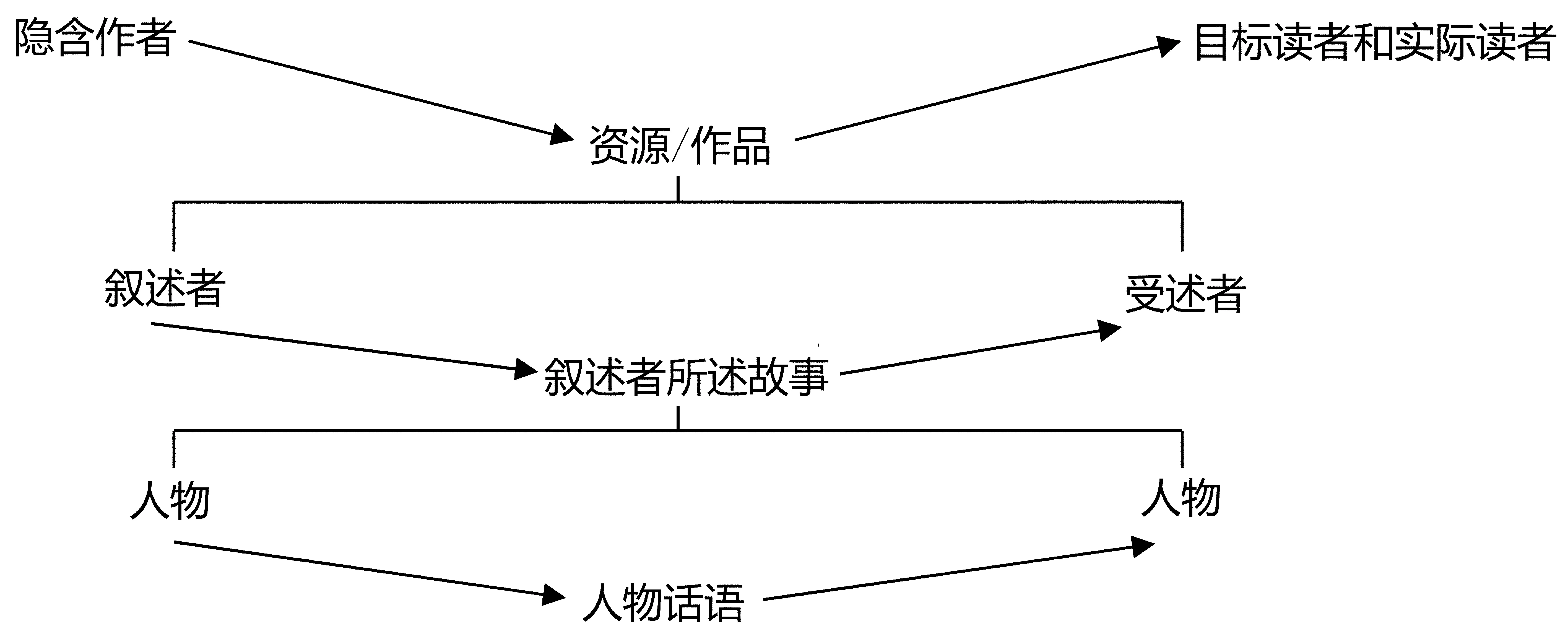

这一图表总体上符合费伦对“叙事”进行的修辞性界定:“某人在某一场合为了某种目的告诉另一人发生了某件事。”该定义突出了交流最上层的两个主体。费伦的目标论文以这一定义开头,对之予以强调。但无论是费伦的图表还是定义,均忽略了日常口头叙事和虚构叙事的一种本质差别:在虚构叙事中,作者往往要通过叙述者来与读者交流,而日常口头叙事则无此必要。可以说,虚构叙事中的“叙述者”通常是常量,属于话语表达层。此外,虚构叙事中的时间和空间等也是常量,但属于故事内容层。从修辞的角度看,上引图表中最大的问题是将“叙述者”“人物对话”和“时间”“空间”等成分相提并论。其实,我们更需要一个分层交流的模式:

图3:叙事交流的分层模式(15)申丹对Leech和Short提出的图的修正版(Geoffrey Leech and Mick Short,Style in Fiction,2nd ed.,Harlow:Person, 2007,pp.215~216)。

在叙事交流的第一层:隐含作者(16)同一人名下的不同作品有不同的隐含作者,作品甲的隐含作者就是创作作品甲过程中的作者,作品甲隐含其形象;作品乙的隐含作者就是创作作品乙过程中的作者,作品乙隐含其形象。“隐含作者甲”和“隐含作者乙”可以在立场、态度等方面表现出很大差异,读者也会相应从这两个作品中推导出不同的作者形象。参见申 丹《隐含作者:中国的研究及对西方的影响》,《国外文学》2019年第3期;《“双重认知轨道”:认知文化研究面临的挑战和机遇》,《英语研究》2020年第11期。运用各种修辞资源,针对目标读者或者理想读者写出作品(实际读者的阅读则会受社会身份和生活经历的影响);第二层的交流发生在虚构作品的内部:作为修辞资源之一的叙述者向受述者叙述故事;(17)有的作品含有嵌套型的叙述层,上层叙述者所述故事里面又会出现新的叙述层,这就需要相应地增加交流层次,而每一个叙述层次都可下分出人物与人物的交流。第三层的交流则发生在所述故事的内部,涉及作为修辞资源之一的人物之间的对话(无论采用何种引语形式)。这一分层模式既涵盖了人物对话,又避免了费伦对查特曼模式的最新挑战中所出现的问题。该模式聚焦于叙事交流本身,不仅能对之加以强调,且能清晰展现出交流的涵盖和共存关系,是对费伦关于叙事的定义所涉及的交流关系的优化图解,也弥补了费伦将叙述者、人物对话与时间、空间等相提并论后,导致无意中弱化了文本内部叙事交流的问题,同时也清晰地表达出作者是采用各种修辞资源来与读者交流。

其实,早在1981年出版的《叙事行为》一书中,美国女性主义叙事学的开创者苏珊·兰瑟就关注了人物话语的交流功能。她写道:“从理论上说,任何人物若独立自主地说话,或许就可以称其为‘叙述者’。然而,这样来扩展这一术语的含义,只会让它失去意义。”(18)Susan S.Lanser,The Narrative Act,Princeton,New Jersey:Princeton University Press,1981,p.137.兰瑟想把人物纳入叙事交流的考虑范畴,却缺乏合适的途径,而倘若她想到了分层交流模式,就不会这样左右为难了。

笔者是应邀回应费伦目标论文的唯一非西方学者。礼貌起见,笔者没有直接指出费伦在将人物对话纳入叙事交流模式时所出现的问题,而是引用了杰弗里·利奇和迈克尔·肖特在《小说中的文体》一书中提出的以“小说中的话语关系”命名的分层交流模式,该模式将人物对话纳入了小说中的交流。(19)Geoffrey Leech and Mick Short,Style in Fiction,2nd ed.,Harlow:Person,2007,pp.215~216.笔者一边指出这一模式存在的问题,一边说明该分层模式的长处,为费伦和其他学者提供参考。(20)Dan Shen,“Dual Narrative Progression as Dual Authorial Communication:Extending the Rhetorical Model”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.61~63.

安斯加·纽宁和维拉·纽宁指出,在德国和有些欧洲国家,人物已经作为一种常量出现在一些叙事交流模式中(但因篇幅所限,他们并未提供任何例证)。这些模式既注意区分叙事交流的不同层次,也注意区分作品内部(人物—人物、叙述者—受述者)和外部(作者—读者)的交流层,并指出了内部交流一层套一层的嵌入关系。(21)Ansgar Nünning and Vera Nünning,“Some Notes on the Narrative Communication Model and Modest Proposals for a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.79.费伦认为,这样的分层交流模式无法展现不同交流渠道的协同作用。(22)James Phelan,“Debating Rhetorical Poetics:Interventions,Amendments,Extensions”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.164.而实际上,在人物对话之时,各层次上的交流(作者—读者、叙述者—受述者、人物—人物)是共同起作用的:作者创作出人物对话,叙述者叙述出人物对话,人物跟人物对话时会或明或暗地体现出上面两层的交流关系。

爱玛·卡芙莱诺斯从捍卫故事与话语之分的角度质疑了费伦的相关论述。(23)Emma Kafalenos,“The Story/Discourse Distinction”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.39~42.费伦认为,属于故事层的人物对话具有话语层的表达功能,因此,故事与话语的区分在此不适用。卡芙莱诺斯则提出“人物叙述”(character narration)和人物对话都属于话语表达层,因此,费伦将人物对话置于话语表达层并不能挑战故事与话语之分。所谓“人物叙述”,就是第一人称叙述,它当然属于话语表达层,但人物对话则不然。查特曼在《故事与话语》一书中,详细论证了为何人物对话属于故事层,而不是话语层。(24)Seymour Chatman,Story and Discourse,Ithaca:Cornell University Press,1978,pp.162~166.其实,仅凭常识我们也知道,人物的言、行、思想、情感等均为叙述者所述故事内容。上面这个分层模式就很好地说明了相对于叙述者而言,人物对话是其所述故事的一部分,仅仅是故事内部的交流。卡芙莱诺斯意在捍卫故事与话语之分,但她将人物对话与人物叙述相提并论,则无意中混淆了这一区分。

保罗·道森强调,应对“人物叙述者”的叙述和人物对话加以区分,前者属于话语表达层,后者则属于故事层。(25)Paul Dawson,“Rhetorical Poetics:Between Creative Writing and Deconstruction”,Style,vol.52,nos.1~2,2018, pp.66~70.费伦在回应中提出了“作者的讲述”(authorial telling)概念和另一种选择,认为可以转而区分通过叙述者的叙述来进行的“作者的讲述”,以及通过人物对话来进行的“作者的讲述”。(26)James Phelan,“Authors,Resources,Audiences:Toward a Rhetorical Poetics of Narrative”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.3~4.这有三个方面的问题:首先,“作者的”(authorial)已经具有了“与作者立场相同”的含义,(27)故会将作者的理想读者称为“作者的读者”(authorial audience),也会将与作者立场一致的可靠的全知叙述者称为“作者的叙述者”(authorial narrator)。不应用这一形容词来修饰不可靠叙述者的话语和人物的话语;其二,这种做法将不同层次的交流都视为“作者的讲述”,造成不必要的混乱;其三,这种做法也模糊了日常口头交流和虚构书面交流的界限。就后者而言,作者只是写作,通过叙述者来“讲述”,人物对话则属于下面嵌入层次的交流。如果我们采用分层交流模式,就能既强调修辞交流,又避免这些问题。

二、关于修辞性叙事学基本立场的辩论

修辞性叙事学认为,作者出于特定目的以某种理想读者为对象进行修辞交流,实际读者在阅读时力争进入这种“作者的读者”(authorial audience)的阅读位置,因此会力求阐释作者或者作品意在做什么。费伦在目标论文中阐述的这一立场受到了好几位学者的挑战。国际叙事学研究协会时任主席、德国教授扬·阿尔贝的观点很有代表性。在阿尔贝看来,我们不应探讨作者的意图,因为无法知道作者究竟意在做什么。他认为费伦自以为了解作者的意向,并且把自己摆在作者的理想读者的位置上,使其阐释显得客观。(28)Jan Alber,“Rhetorical Ways of Covering Up Speculations and Hypotheses,or Why Empirical Investigations of Real Readers Matter”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.35.费伦在回答中,从三方面捍卫了自己的做法。(29)James Phelan,“Debating Rhetorical Poetics:Interventions,Amendments,Extensions”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.154~156.他首先指出,阿尔贝认为费伦意在这样做或者那样做,其实就是在探讨费伦的意图,而这实际上是常见的批评实践(在探讨某一作品时,批评家经常会说作者意在做什么)。然后,他引用了阿尔贝和与其立场一致的戴维·赫尔曼在分析作品时的相关论述,来说明大家都在以某种方式探讨作者创作出某一作品,意在做什么。自己跟其他人一样,只是在推测文本意在取得的效果。费伦说,自己强调的是作者—文本—读者之间的互动关系,自己根据文本来推测作者的修辞目的,这种推测可能正确,也可能不正确,需要检验。此外,费伦以悲剧和喜剧为例,说明作者在写作时意在引起读者的特定反应——悲剧引起怜悯和恐惧,而喜剧则让观众欢笑和开心,修辞性叙事学则希望说明这些效果是作者通过什么手法取得的,为什么这样做很重要。(30)James Phelan,“Debating Rhetorical Poetics:Interventions,Amendments,Extensions”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.154~156.

我们需要从以下几个方面来把握这种立场:(1)修辞性叙事学最为关注的是作者与读者的交流,所以必然会探讨作者意在引导读者如何阐释作品,但如前所述,费伦同时也强调了读者对作者的制约和影响。这是一种较为平衡和全面的立场,它有别于聚焦于个体读者的认知叙事学和聚焦于文本的结构主义批评。(2)修辞性叙事学区分“作者的读者”和“实际读者”,前者指作者心目中的理想读者,后者则指受到自身经历、身份、立场和历史语境影响的不同个体读者。费伦清楚自己只是实际读者之一,但从修辞立场出发,力争进入“作者的读者”的阅读位置。(3)费伦指出了一种检验自己的阐释是否成功的途径,即看自己的阐释是否与其他读者的阐释大体一致。这与修辞性叙事学提倡的“共享阅读”(shared reading)相关。在这一学派看来,作者通过运用特定的修辞资源来跟读者交流,读者若能较为成功地进入作者心目中理想读者的阅读位置,就能够共享阅读。(31)费伦在2007年出版的专著中,突出强调了这一点。James Phelan,Experiencing Fiction,Columbus:Ohio State University Press,2007。我们不妨区分四种不同类型的共享阅读:其一,读者的阐释结果相类似;其二,读者觉得某位批评家的分析有道理,尽管他们之前未曾读过这一作品;其三,读者在阅读时感受到某种效果,但对此并无清晰的认识,而当某位学者指出来时,他们就会欣然接受;其四,读者发现某位批评家的解读比自己的更有说服力,因此会同意新的解读。我们知道,由于作者的意图难以确定,也由于文学作品的复杂性和模糊性,没有哪种阅读可以声称完全符合作者的修辞目的,也没有哪位实际读者可以声称自己准确地进入了“作者的读者”的阅读位置。此外,即便学界就某一作品的解读达成了共识,这种“共享阅读”也未必符合作者的修辞目的。因此,还需要另外一种检验阅读是否成功的途径,即更大范围的对作者修辞行为的把握。

值得注意的是,随着批评的演进,我们有可能不断改进这种把握。如长期以来,批评界一直关注情节发展,忽略了不少作品情节发展背后的“隐性进程”(covert progression)。在这些作品中,作者建构了双重叙事进程,沿着两条表意轨道,表达出相互对照甚或相互颠覆的主题意义,塑造出相互对照甚或相互颠覆的人物形象,而批评界以往仅仅关注了其中一种。(32)参见申 丹《西方文论关键词:隐性进程》,《外国文学》2019年第1期。法国的叙事学常用术语网站,https://wp.unil.ch/narratologie/glossaire/已收入法文版的“隐性进程”(Dan Shen,“Progression cachée / Covert progression”)。如果能看到“隐性进程”,就很可能会推翻以往的批评共识。且以曼斯菲尔德的《心理》为例,历代批评家对这一作品形成了这样的共识:男女主人公相互激情暗恋,但竭力压制自己的情感。然而笔者发现,在这一情节发展背后,存在一个隐性进程:女方单相思,将自己的激情暗恋不断投射到男方身上。隐性进程为实,情节发展为虚,两者呈现出相互颠覆的关系,以往对这一作品的批评共识是片面和错误的解读。(33)参见Dan Shen,“Dual Textual Dynamics and Dual Readerly Dynamics:Double Narrative Movements in Mansfield’s‘Psychology’”,Style,vol.49,no.4,2015,pp.411~438。在回应费伦的目标论文时,笔者指出,我们必须拓展修辞性叙事学,将注意力从仅仅关注情节发展扩展到关注情节发展背后的隐性进程,并关注这两种叙事运动之间的互动,这样才能较好地阐释相关叙事作品。此外,双重叙事进程往往体现出隐含作者的不同立场,以及其对人物的不同态度,针对的也是不同的目标读者,因此也需要将相关理论模式加以双重化。(34)“Dual Narrative Progression as Dual Authorial Communication:Extending the Rhetorical Model”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.63~66。美国Style期刊针对申丹对修辞性叙事学研究在此方面的拓展,特邀申丹以“‘Covert Progression’and Dual Narrative Dynamics”为题,撰写目标论文“Target Essay”,并邀请美、英、法、德等9个国家的16位学者进行回应,然后请申丹予以回答,在2021年春季刊再次就修辞性叙事学研究展开集中辩论。

但无论是什么情况,修辞性叙事学与阿尔贝提倡的认知叙事学的根本区别是:前者强调读者会力争把握作者的修辞意图,进入作者心中理想的阅读位置,争取“共享阅读”;而后者则强调个体读者的重要性,将每位读者的阐释都看成是有效且合理的。(35)Jan Alber,“Rhetorical Ways of Covering Up Speculations and Hypotheses,or Why Empirical Investigations of Real Readers Matter”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.38.杰拉尔德·普林斯在回应费伦的目标论文时也强调,应充分考虑实际读者的差异,譬如,有的读者可能会对抗作者的立场,可能不通情理,甚至怀有恶意。即便就通常情况而言,“不同读者也会有不同的倾向、能力、兴趣和目标”。(36)Gerald Prince,“Response to James Phelan”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.44.修辞性叙事学聚焦于如何克服这些差异,以便取得修辞交流的成功;而认知叙事学则看重这些差异,聚焦于对其本身的探讨。阿尔贝从认知学派的立场出发,提倡对读者进行实证研究,调查不同的个体读者究竟如何阐释作品。(37)Jan Alber,“Rhetorical Ways of Covering Up Speculations and Hypotheses,or Why Empirical Investigations of Real Readers Matter”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.37~38.我们知道,20世纪90年代以来,批评界包括叙事研究界出现了“认知转向”,但不少学者没有认识到,聚焦于个体读者阐释的认知研究,并不能取代强调作者创作目的的修辞研究,两者之间是互为补充的关系。

阿尔贝还挑战了费伦对“叙事”的定义。费伦将叙事界定为“某人在某一场合为了某种目的告诉另一人发生了某件事”。这一定义视叙事为“行为”,突出了交流的两个主体,同时也体现出修辞性叙事学的一个特点:全面性和平衡性。它既不像形式主义流派那样侧重文本,也不像传统批评那样偏重创作语境(“某一场合”),也不像认知叙事学那样聚焦于读者对文本的建构,更不像读者反应批评那样专注于读者的主观阐释。修辞性叙事学全面考虑作者、文本和读者。阿尔贝认为,费伦对“叙事”的界定仅能涵盖口头叙事、长短篇小说这种“某人告诉另一人”的叙事交流,而无法涵盖戏剧和电影等形式的“叙事”。(38)Jan Alber,“Rhetorical Ways of Covering Up Speculations and Hypotheses,or Why Empirical Investigations of Real Readers Matter”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.38.费伦在回答中指出:电影和戏剧依然有创作者(某人)、观众(另一人)、交流场合、交流目的,尽管它们可能会以不同的形式出现,它们共同作用的方式也可能不同。

阿尔贝还从另一个角度挑战了费伦对“叙事”的界定。他指出,有的作品(如传统小说)叙事性较强,有的作品(如塞缪尔·贝克特的荒诞派戏剧)叙事性则较弱,而费伦对叙事的界定并未考虑这一点。费伦回答说,自己早已作了考虑,例如在《体验叙事》(39)James Phelan,Experiencing Fiction,Columbus:Ohio State University Press,2007.一书中,自己就探讨了叙事性、绘画和抒情性,并将注意力引向了抒情叙事和肖像叙事,这有助于说明修辞性叙事理论适用于不同媒介的叙事和不同程度的叙事性。(40)James Phelan,“Debating Rhetorical Poetics:Interventions,Amendments,Extensions”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.156.

就“叙事性”而言,费伦和阿尔贝都忽略了一点:“叙事性”仅仅涉及费伦对叙事的定义中的“某件事”。其实在英语里,“叙事”(narrative)有宽窄两种理解:或者在狭义上理解为叙事交流的对象或叙事作品本身,或者在广义上理解为整个叙事交流活动。以往,叙事学界在界定“叙事”时,常常仅关注交流的对象——“某件事”,因此会着眼于从“叙事性”的角度对其加以界定。阿尔贝在挑战费伦的定义时,考虑的也是这种狭义上的“叙事”,聚焦于叙事性;而费伦在下定义时,关注的是广义上的“叙事”,界定的是整个叙事交流活动,因此不会专门关注叙事性。费伦认为,自己的界定是对以往界定的一种修辞性的替代,实际则不然,两者考虑的范围有很大出入。这两种或窄或宽的定义,属于互不冲突、互为补充的关系。

如果我们能够认识到这种互补性,就能避免很多批评争议。在回应费伦的目标论文时,普林斯批评费伦偏爱叙事修辞,而忽略叙事语法。(41)Gerald Prince,“Response to James Phelan”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.45.费伦则回答说:修辞能比语法更好地解释使用中的语言。(42)James Phelan,“Debating Rhetorical Poetics:Interventions,Amendments,Extensions”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,p.158.其实,这两种研究都很重要,研究叙事语法的学者注重对叙事结构进行各种分类,而叙事修辞则偏重交流层面,两者呈互为补充的关系。(43)参见Dan Shen,“Why Contextual and Formal Narratologies Need Each Other”,JNT: Journal of Narrative Theory,vol.35,no.2,2005,pp.141~171.

费伦的修辞性叙事学立场不仅受到了来自其他学派学者的挑战,而且也受到了持另一种修辞立场的理查德·沃尔什的挑战。沃尔什曾任国际叙事研究协会的主席,但他注意与“叙事学”撇清关系,并未真正进入“叙事学”研究领域。2019年冬季,美国《文体》期刊再次推出与修辞相关的专刊,邀请沃尔什撰写目标论文《作为修辞的虚构性:一个独特的研究范式》。(44)Richard Walsh,“Fictionality as Rhetoric:A Distinctive Research Paradigm”,Style,vol.53,no.4,2019,pp.397~425.尽管“修辞”一词出现在主标题中,但沃尔什将自己的修辞研究与以费伦为代表的修辞研究加以区分并进行挑战。在对费伦目标论文的回应中,沃尔什提出,真正的修辞立场应该仅仅关注交流行为,而不应关注文本再现。他认为,费伦对故事内容和话语表达的关注偏离了修辞轨道。(45)Richard Walsh,“Rhetoric,Communication,Fiction”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.99~103.

沃尔什在2019年的目标论文的开头,以一个实例来说明他心目中真正的修辞立场:在英国的酒吧里,一个人对朋友说自己本可早点到,但路上有个男人突然跌跌撞撞地过来了,一只手放在头的侧面,身上都是血。他问那人出了什么事,那人回答说:“我咬了我的耳朵!”“你咬了自己的耳朵——怎么咬的呀?”“我站在椅子上咬的!”(46)Richard Walsh,“Fictionality as Rhetoric:A Distinctive Research Paradigm”,Style,vol.53,no.4,2019.沃尔什认为,这种虚构在于发话者和受话者处于同一关于虚构笑话的认知语境,发话者有效地利用了这种交流和认知语境,而不在于笑话语言本身。

沃尔什指出,以往对虚构的各种研究都将虚构视为交流或想象的产物,关注语言或文本的再现功能,以布思和费伦为代表的修辞方法未能打破传统研究的束缚。(47)Richard Walsh,“Rhetoric,Communication,Fiction”,Style,vol.52,nos.1~2,2018,pp.99~103。他在2019年的目标论文中再次论述了这一点(Richard Walsh,“Fictionality as Rhetoric:A Distinctive Research Paradigm”,Style,vol.53,no.4,2019,pp.414~416)。布思和费伦分别为芝加哥学派第二代和第三代的代表人物。20世纪初兴起的芝加哥学派的第一代针对当时学界重历史语境而轻文本的做法,将注意力转向文本诗学。作为芝加哥学派第二代代表的布思虽然从文本诗学转向了修辞学,但他没有像沃尔什提倡的那样脱离文本再现、仅关注交流行为,而是关注了作者通过何种修辞手段来与读者进行交流。(48)参见申 丹《西方文论关键词:修辞性叙事学》,《外国文学》2020年第1期。布思对小说的修辞性探讨与叙事学的诗学研究有以下相通之处:一是关心的不是具体文本的解读,而是将作品用于例证修辞手法;二是认为文学语言从属于作品的整体结构,像叙事学那样聚焦于结构技巧,而非遣词造句;三是注重对不同叙事类型和叙述技巧的系统分类,并系统探讨各个类别的功能。正因为这些本质上的相通之处,布思在《小说修辞学》中提出的一些概念和分类被叙事学家广泛接受,包括叙述者的可靠性与不可靠性,以及各种叙述距离等。也正是因为这些本质上的相通,费伦才借鉴叙事学的方法,充实和拓展了“修辞诗学”,并带领相关学者将修辞性叙事学发展成后经典叙事学的主流学派之一。

与费伦的修辞方法相比,沃尔什偏重交流行为本身,这与他对“虚构性”的独创性探讨密切相关。(49)参见Richard Walsh,The Rhetoric of Fictionality,Ohio State University Press,2007。一直以来,对虚构性的探讨往往聚焦于话语本身的虚构本质,而沃尔什则将注意力转向了交流双方共享的认知语境,认为虚构性取决于交流过程。然而,忽略语言再现和修辞手段未必可取。就沃尔什自己举的那例酒吧笑话而言,人无法咬到自己的耳朵,发话者煞有介事地将咬自己的耳朵作为事实表达出来,听者才会猛然意识到,这不是真实的而是虚构的笑话。在文学交流中,尤其需要关注作者的修辞手法。沃尔什以弗吉尼亚·伍尔夫的《黛洛维夫人》(“Mrs.Dalloway”)的最后两句为例,来说明文学虚构的修辞效果:“他说,是克拉丽莎。她就在那里(It is Clarissa,he said.For there she was)”。沃尔什从这两句话中不仅读出了人物视角与作者眼光的互动,而且读出了大大超出字面意义的深刻主题内涵,包括小说对物理与心理时间之关系的形式探索。(50)Richard Walsh,“Fictionality as Rhetoric:A Distinctive Research Paradigm”,Style,vol.53,no.4,2019,pp.412~413.沃尔什没有意识到,自己所举的例子对费伦的修辞诗学形成了很好的支撑:《黛洛维夫人》的最后两句之所以能取得丰富的修辞效果,恰恰是因为伍尔夫精妙的结构安排和情节构建,以及对人物内视角的有效运用。这个例子说明,我们应关注作者如何运用特定的文本资源来跟读者交流,以达到特定的修辞目的。笔者在回应沃尔什的目标论文时,还指出了沃尔什未加考虑的文学规约和文学能力的作用,如缺乏这些,则无法读出作品最后两句深刻的主题内涵。(51)Dan Shen,“Fictionality as a Rhetorical Resource for Dual Narrative Progression”,Style,vol.53,no.4,2019,pp.495~502.从沃尔什对费伦的挑战,以及他自己的理论与实践的脱节中,我们可以看到修辞性叙事学的一个显著特点:全面考虑作者、文本和读者,在三者之间达到了某种平衡。

通过美国《文体》专刊就修辞性叙事学展开的辩论,我们可以更清楚地看到修辞性叙事学的本质特征,发现其交流模式的长处与局限性,并更好地把握其基本立场。从不同学派对修辞性叙事学的挑战中,我们也可观察到不同研究方法之间的互补性。早在本世纪初,笔者就指出了西方不同学派之间相互排斥而实际上相互补充的关系,并呼吁学界以更加开放的立场接受不同学派的共存和多元发展。(52)Dan Shen,“The Future of Literary Theories:Exclusion,Complementarity,Pluralism”,ARIEL:A Review of International English Literature,vol.33,nos.3~4,2002,pp.159~182;申 丹:《试论当代西方文论的排他性和互补性》,《北京大学学报》(哲学社会科学版)2000年第3期。在面临新的挑战时,修辞性叙事学派需要不断修正自己的立场、开拓新的研究疆域,但万变不能离其宗:必须坚守对作者修辞目的和修辞手段的关注,否则将失去其立身之本。