中国出口规模存在周期律吗?

——基于二十世纪末以来的数据*

刘 江

(北京物资学院 经济学院,北京 101149)

一、引言

改革开放四十年以来,在出口导向的战略方针指导下,我国的出口取得了举世瞩目的提升,在推动经济全球化的进程中发挥了重要的作用。特别是进入二十一世纪以来,我国的出口规模已在国际市场上形成了有相当影响力的地位。截至2019年,我国的出口规模已达17.23 万亿元,较1997年增长了10.4倍。根据世贸组织提供的数据计算,我国出口份额在近十年内一直是处于全球最高水平,并在2015年达到了最高13.75%的份额。同期G7集团中所有国家的出口份额都在下降,其中美国降幅最大,达3.78个百分点;日本次之,下降3.74个百分点。此后,我国出口的国际份额尽管有所下降,依然高于其他国家,在2018年的全球比重依然要比位居第二的美国高出4个百分点之多。如果注意到在此阶段,我国的出口还分别经历了亚洲和全球性金融危机的重大考验,表明了我国出口在稳定和推动国际循环中所发挥的不可替代的积极作用。

但是自2019年末至今,突发的全球性新型冠状病毒疫情(以下简称“新冠疫情”)导致世界范围的总需求量持续大幅下滑,且至今尚未出现明朗的企稳迹象。即使中国国内的疫情得到了有效地控制,但全球范围内对疫情的控制至少目前却并不乐观,特别是欧洲和北美洲以及部分亚洲国家的疫情防控正面临着新的挑战。显然,如果疫情不能在全球范围内得到有效的控制,势必将对已经遭受重大打击的世界经济继续构成压力,包括我国之内的各国出口形势也将面临更大挑战。为应对百年未有的巨大变局,我国政府及时根据新形势确定了新的战略调整,即确定了以“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的战略目标。该战略部署的出台,一方面意味着我国经济建设将继续向启动内需的方向纵深推进;另一方面也意味着我国仍要及时捕捉国际市场机会,积极参与到国际经济循环体系之中。

出口环节是我国在国际大循环中不可或缺的重要组成部分。我国的出口环比增速在2020年4月至10月间经历了最低的负2.56%和最高的11.26%之后,在2020年11月份达到了2 680.7亿美元的规模,环比增长21.2%,增速创2018年4月以来的新高。在全球疫情未得到彻底有效的控制和贸易保护主义再次抬头的新挑战面前,取得这样的出口成绩并非易事。然而,我们也需要回答三个问题:第一,出口增速的大幅提升是否标志着我国的出口开始走出了低迷,并将率先于其他国家成功复苏?第二,如果不能持续保持增长强势,原因何在?第三,我国出口在今后十年中的运行特征将如何演变?

下面将围绕上述三个问题依据近二十年的数据从实证层面展开讨论。全文结构如下:首先作简要的文献回顾;其次是对我国出口的中期运行特征做出判断并给出相应的实证检验;再次分别考察出口运行的三个中周期、中短期以及短期特征及其原因,并对出口在新周期的运行趋势展开预测;最后是对全文所做的总结。

二、文献综述

研究我国出口的文献非常丰富,归纳起来主要围绕着以下两个方面。其一是探讨像我国这样经济体量巨大、经济结构相对完整的发展中大国出口的运行特征;其二是探讨我国在不同发展阶段的出口战略方向选择。

就我国不同时期出口运行的特征而言,基本又分为两类相反的看法。一种看法属于乐观派,认为我国的出口商品结构是在不断地升级过程之中(江小娟,2007)[1],资本和技术密集型产品出口贸易同样在不断的改善(杨汝岱和朱诗娥,2008)[2]。与之相对的较为谨慎的观点则认为,我国的贸易结构虽然在从以初级产品出口为主向以工业制成品主转移,且高新技术产品所占的比重逐渐增大,但与预期目标尚有较大差距(张桂梅,2008)[3],故横向比较下来我国仍不是贸易强国(裴长洪,2009)[4]。即使我国的产品结构在升级,但是相对于国际市场上不断上升的竞争压力,提升的力度仍然不够。换言之,我国出口路径仍然遵循的是巴拉萨阶段比较优势原则(傅朝阳和陈煜,2006)[5],即资本与技术相对稀缺、劳动供给相对丰裕(刘国晖和张如庆,2014;郑有国和刘佑军,2007;魏锋和沈坤荣,2009)[6-8]的状况。由此决定我国的出口模式势依赖于低要素成本的战略(刘建丽,2009)[9]。更重要的现实问题是,我国的经济自2014年前后开始进入“新常态”之后,那些曾经促使我国出口快速攀升的政策红利开始趋于弱化,国内要素成本、特别是劳动成本开始逐渐攀升。同时,外部竞争环境更加复杂。长期以来所形成的落后产业结构(陈志友,1992;莫兰琼,2016)[10-11]与相对低端的出口产品结构互为因果的关系难以得到及时有效的调整。来自微观层面的研究也提供了部分证据,无论是许昌平(2013)基于1998—2007年间我国工业企业的数据[12],还是陈勇兵等(2012)根据2000—2005 年我国工业企业数据所做的研究[13],均发现我国企业的出口不但持续时间短,且存在负的时间依存性,影响到了出口的稳定运行。随着我国融入全球经济的程度加深,受世界经济运行周期性波动的影响也相应加深,从而在很大程度上对我国的出口产生正向或者是负向的冲击(李旸等,2013;郑宝银和林发勤,2009;马丹和何雅兴,2019;宋玉华和高莉,2007)[14-17]。也有文献尝试用不同的方法考察中国出口的周期性特点(赵琳等,2011;唐宜红和林发勤,2009)[18-19]。此外,包括政治事件、自然灾害、革命事件、恐怖袭击等不确定因素同样对我国的出口形成负面的冲击(鲁晓东和刘京军,2017)[20]。

更侧重于对我国出口的未来改革走向的文献也有两种研究方向,其中一种观点认为,应在继续发挥我国的既有的比较优势基础之上,构建和完善自己的竞争优势(林毅夫和李永军,2003;孙杰,1997;潘镇,2006)[21-23];另一种观点认为,长远之路是通过国内市场的配套改革和完善法律制度,特别是从有效执行相关政策的层面来推动对外贸易的结构升级(潘向东等,2004)[24]。

显然,以上文献主要是对中国出口总量以及出口产品结构的决定因素、以及出口的长期运行趋势做的分析,然而对我国出口的中期和中短期波动特征没有给予足够的重视,恰恰是这一点直接关系到国家在面临突发的重大事件时必要考虑的中期政策调整和选择方向,必然也关系到出口长期战略的实现程度。尽管也有文献对我国出口的周期波动性给予了关注,但是以新冠疫情为代表的不确定事件所导致我国出口的波动及其长期的影响,实质上对以前的研究构成了现实的挑战。特别是考虑到此类不确定因素可能长期存在的背景下,以及世界经济开始进入新一轮运行周期的约束下,显然不宜再继续忽视我国出口运行的中期和短期的波动特征。

为弥补这方面的研究不足,根据1997年6月至2020年7月间,承载了我国近二十多年来的两次重大危机、以及目前尚未结束的第三次危机的出口数据信息,从实证的角度研究了我国出口的中期和中短期的波动特征,以及可能的发展趋势,旨在为促进“双循环”的战略目标实现提供实证依据。

三、数据来源和初步考察

研究所采用的国际和国内的相关数据,来自于国家统计局、中国海关总署、国家外汇管理局以及权威媒体与世界银行和世贸组织(WTO)网站。

首先考察我国出口月度数据的总体特征。具体的描述性统计结果如下表1所示(1)中国海关总署统计报道2020年1月份的进出口总额为2.73万亿元人名币,其中出口1.5万亿,进口1.23万亿。并未直接公布2020年2月份的出口当期规模,只公布了1月和2月的进出口总额。根据公布的进出口总值同比下降9.6%,其中出口下降了15.9%以及历年的相关信息,推算出了2月份的进口额、出口额以及进出口总额,按照海关适用汇率折算为美元,其中可以推算出2月份的出口规模是762亿美元[EB/OL].https://v.qq.com/x/page/a3050ikkst8.html.。从中可以发现出口具有鲜明的月度特征,即在每年12月至次年2月之间、个别年份甚至延伸到3月份的4个月左右的时间内,总会交替出现大幅上升之后伴随而来的大幅下降的规律性波动,其他八个月出口则基本维持在相对稳定的水平。因此,可以初步判断我国出口具有为期一个季度或者两个季度的短周期波动性。其中,出口高峰期往往是在12月,历年平均规模达到了1 245亿美元。低谷期往往出现在2月份,历年平均仅794亿美元,与平均月度出口1 117亿美元的规模在1%显著性水平上存在差异,中位数的统计结果相似。而且,这两个月的出口规模的变异系数都较小,说明该特征相对稳定。因此可以基本归结为中国出口所特有的“春节效应”。

表1 月度出口额统计(1997年6月—2020年7月) (单位:亿美元)

除了通过短期的月度数据来发掘出口变动的及时信息,还需要在错综复杂的国际大环境中,探究出口是否具有相对更长时间的周期变动规律,以能够为中期的决策提供前瞻性的实证依据,降低我国出口在国际大循环中的潜在风险。为此,首先需要从出口的原始数据中剔除月度信息的短期干扰和其他“嘈杂”信息干扰,重新从趋势数据中挖掘内在的中期及中短期波动规律。

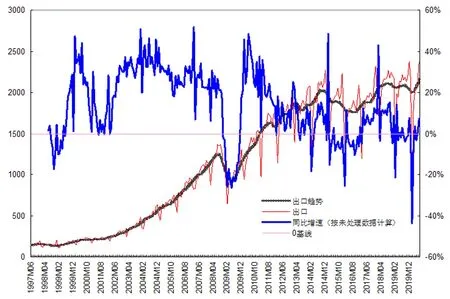

为此,运用EVIEWS9.0软件提供的X-12季节调整方法中的加法模型,将原始出口数据中的上述两项干扰因素剔除,提取只含长期动态趋势的月度出口数据,最终结果用图1中的“出口趋势”线表示。同时一并将按原始数据计算的同比增长率展示出来,以从另一角度反映剔除季节效应的出口变动情况。结果显示,我国出口的增速虽然在下降,但是向上的长期趋势非常强劲,其发展的势头和较高的国际份额占比,甚至还成为我国与西方发达国家的贸易争端加剧的原因之一(张先锋等,2018;杨飞等,2018;余振等,2018)[25-27],也成为了全球贸易救济调查的最大目标(2)参见人民网:商务部.2018年中国面临贸易摩擦总体形势或依然严峻[EB/OL].http://ydyl.people.com.cn/n1/2018/0126/c411837-29789106.html.。

图1 1997年6月至2020年7月出口额(亿美元)以及增速(%)注:根据国家统计局和中国海关总署公布的数据整理绘制。

同时可以看出,出口趋势数据的上升特征也体现为波段特征。最明显的波动出现在2008年10月份到2009年12月份之间,无论是绝对出口规模还是同比增速,均出现了明显的“V”大幅震荡。该情形在相隔大约10年之后的2019年末到2020年初再次重现。尽管新一次出现的“V”型不是很明显,历时较上一次更短。但是从2020年2月份出现的高达负43.64个百分点同比增速看,远比上一次危机时同比增速最低的2009年5月份还低出17.3个百分点,更比亚洲金融危机时的1998年10月低了27个百分点,同时也是近二十年来的最大降幅。出现这样的结果,除了可以归结为春节效应的部分原因之外,更主要的因素来自于新冠疫情的强烈冲击。由于此次疫情截至2021年2月尚未结束,欧洲和美洲的部分国家的疫情甚至开始出现了反弹,无疑将对全世界的出口产生难以估计的抑制效应,也可以认为,实际上强制地宣告了新一轮经济运行周期的开始。另一个需要提及的时间段是2001年初到2002年初,出口同比增速同样出现过“V”型震荡过程。之所以未将其作为新的一个中周期来考察,主要是考虑到在此期间,同比增速尽管有所降低,但是只有三次为负增长,且最大降幅仅为0.5个百分点,整体上仍处于上升的渠道之中。

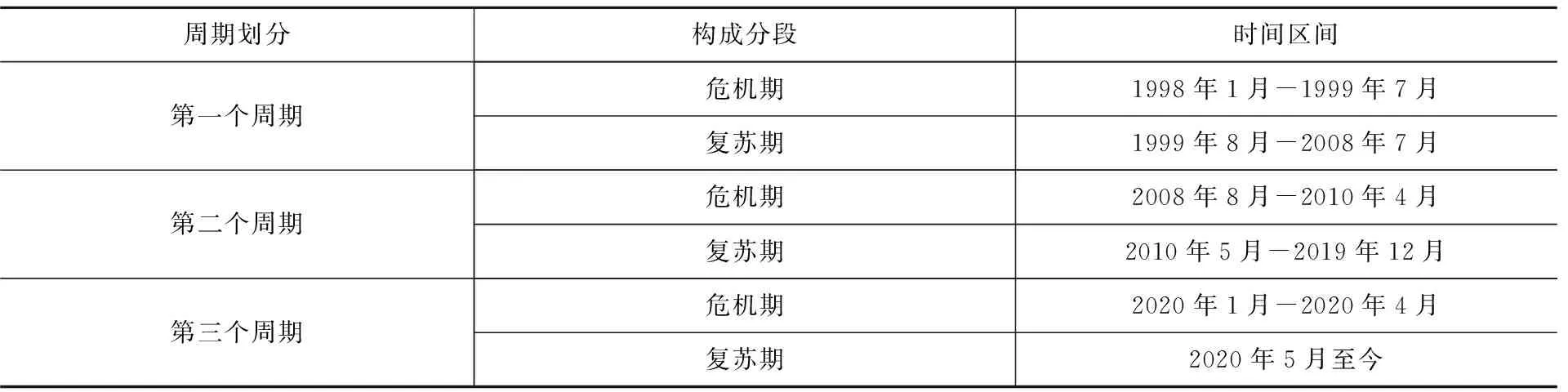

综上所述,本文结合近二十年间的三次重大国际事件以及出口同比增速的变动特征,初步将样本期间总共278个月划分为三个运行周期,每个周期大致在十一年左右(如表2所示)。在每一个大周期的内部,再细划为危机期和恢复期两个阶段。研究对于危机期的界定是,从趋势性出口开始下降到恢复至下降伊始所经历的时期,将复苏期界定为从上次危机开始爆发到下次危机爆发之间的阶段。

表2 出口周期的划分

按此界定划分之后的结果是:

第一个大周期介于1998年1月至2008年7月之间,其中1998年1月到1999年7月之间属于危机期,历时总计19个月。1999年8月到2008年7月为复苏期,历时共计109个月。

第二个大周期应在2008年8月到2019年12月之间,其中危机期界定在2008年8月到2010年4月之间,历时21个月。复苏期则介于2010年5月到2019年12月之间,历时116个月。相对于第一个大周期,第二大周期经历的危机期和复苏期更长、波动程度更大。在第一个大周期中的复苏过程中,共有105个月实现了环比正增长,占全部复苏期的96%。在此期间,分别出现过连续22个月和连续77个月环比正增长的强势增长情况。然而,在第二个周期的恢复过程当中,只有80个月实现了环比正增长,仅占整个恢复期的69%,还有36个月出现了负增长。而且在此期间内出现正、负增长的月份往往是交替出现,与第一个周期中复苏过程中的持续稳定上升的情况大为不同,甚至在第二个周期的复苏过程中还出现过大幅回落的情况。如在2014年10月到2018年1月间的一个长达40个月之久的“V” 型震荡过程。特别是在2016年3月份一度降至最低的1 771亿美元(实际出口规模是1 608亿美元),直到2018年2月才重新返回上升轨道。之所以没有将此阶段单独划分为新的周期,主要原因是出口规模高于第二次危机恢复期的水平,总体上仍处于上升的轨道之中。

第三个周期是从2020年的1月份开始至今。本周期中的危机阶段持续时间较短,到4月份即得以修复,5月份即进入了恢复期。尽管就出口趋势的变动规模看并不是特别大,但是同比降幅却到达了近二十年来最低的一次。再者,考虑到此次疫情危机在全球的波及范围和对各国经济体的直接和间接冲击力度,都远非其他两次危机可比,综合评估后将其划分为新的周期来考察。

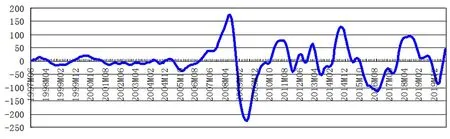

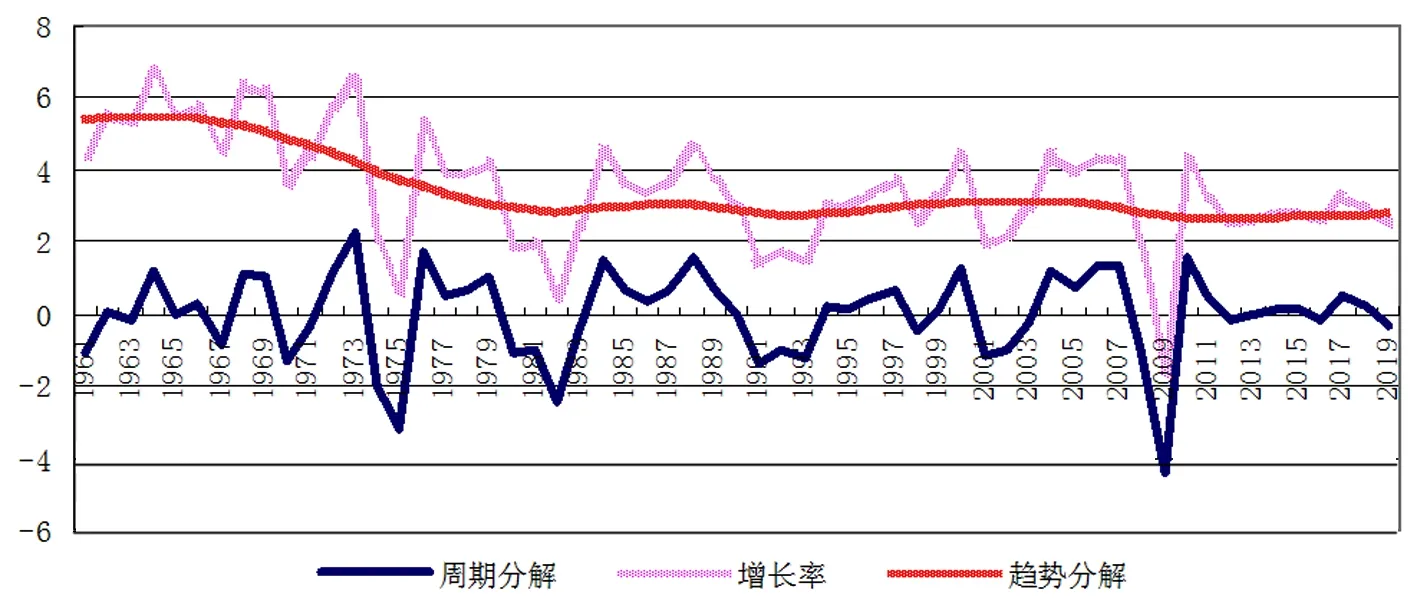

在做出口周期的实证检验之前先对出口趋势作初步的H-P滤波(Hodrick-Prescott Filter)周期分解,具体计算结果列于图2中。由图2可知,自上世纪末到2008年全球金融危机期间大致可以作为一个周期来考察,把2008年的全球金融危机到2019年末新冠疫情的出现再作为新一个周期研究。下文的实证研究部分将提供进一步的证据。

图2 出口的H-P滤波周期曲线

四、出口周期的实证分析

实际上,我国出口数据的阶段性周期变动深层次原因在于全球化趋势与逆全球化力量的相互碰撞摩擦。摩擦所涉及的问题包括多个方面,不仅来自经济层面,还与各国之间的空间距离、地理运输便利条件、领土面积、人口规模与结构、债务和福利都有着密不可分的关联,也与各国之间的军事、社会、文化有关(Deardorff,1996;Frankel等,1999;Anderson等,2001)[28-30]。2019年末爆发的新冠疫情又放大了诸多因素的内在冲突,引发了长达10个月之久且至今仍无结束迹象的全球性市场萎缩。进入十一月份之后,疫情又开始在欧洲的法国、英国、比利时、荷兰、意大利、俄罗斯、乌克兰,美洲的美国、阿根廷、巴西,以及亚洲的印度等国家出现反复,由此对全球出口所造成的负面冲击必然会更加复杂。

所以,在如此错综复杂的背景下,定量考察各相关变量对于出口的作用路径和程度,面临着两难的困境。如果拟在所构建的经济模型中将上述重要变量悉数引进,会导致由于变量过多、以及变量之间复杂的非线性关系和自由度的降低而削弱模型的解释力;反之,为追求模型的简洁而舍弃一些即使为数不多的若干变量,同样也会使模型的解释力下降。那么,一个可行的选择是运用可以综合反映变量动态特征的自回归模型作为实证分析工具,该方法可以在一定程度上缓解上述问题。该模型在刻画经济变量的运行特征方面具备的突出特点是理论逻辑简洁有力,即认为目标变量的当前状态是其前期历史变化的综合结果,换言之,变量的现状取决于其综合了所有影响因素的过去的状态,是诸多相关因素共同作用下的综合结果。

通过构建出口规模的自回归模型以揭示其规律性特征,主要拟从三个方面展开。首先考察出口的中期规律运行特征;其次在划分中周期运行规律的基础上分别考察各个周期内部的短期运行特征;最后根据前两个周期期间的运行规律、结合当前的经济形式和政府提出的“双循环”战略,研判我国出口在第三个周期中进入复苏阶段之后的运行特点和趋势。

(一)中周期运行特征

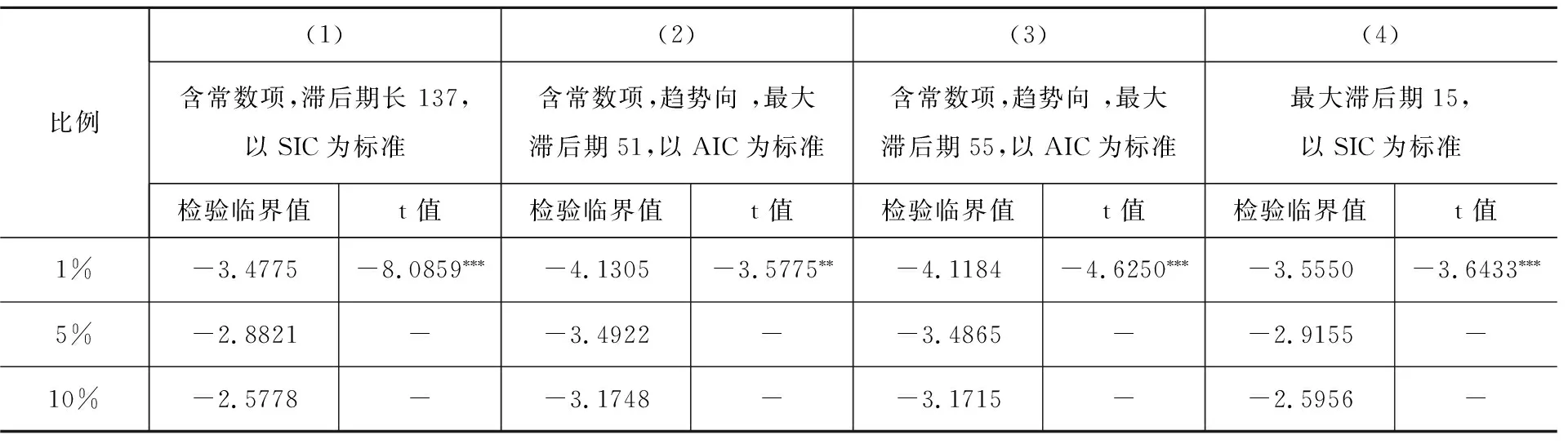

根据前述判断,我国的出口可能存在周期为大概10~11年左右的中期运行规律,在每个周期的内部,同样可能存在着更短的周期运行规律。首先运用单位根检验方法考查整个样本期内的出口趋势数据的稳定性,主要的检验结果如下表3中的第(1)列所示。其它(2)、(3)和(4)列分别是第一个中周期、第二个中周期和第三个中周期的平稳性检验结果。由于各样本期的数据通过了数据的平稳性检验,所以可以运用出口趋势数据构建自回归模型。

表3 单位根检验

为从计量上检验考察出口存在着中周期的判断,构建形如(1)式的自回归模型:

( 1 )

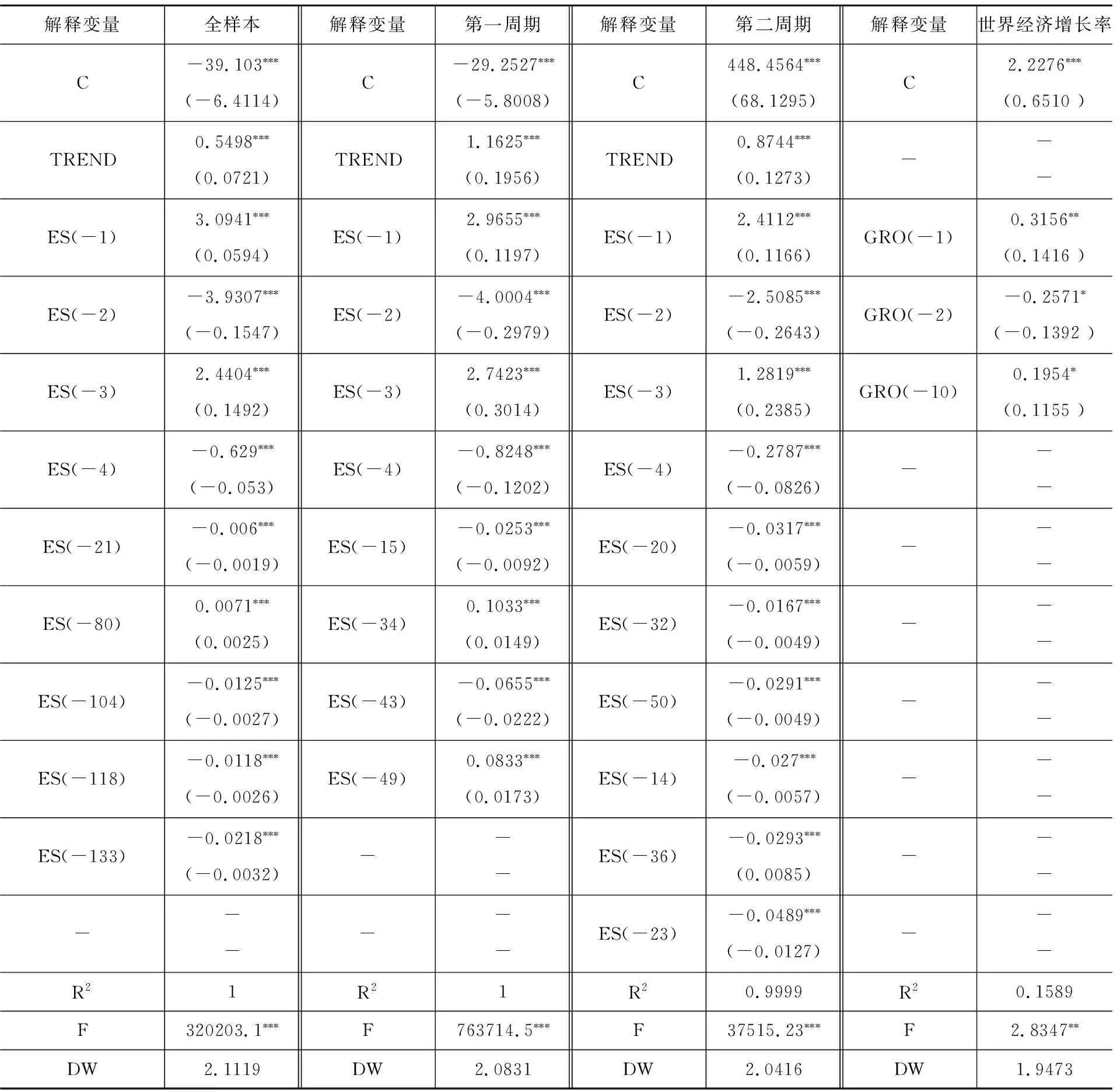

其中c代表常数项,ES代表出口趋势;TREND代表时间趋势;下角标t 代表时间;i代表滞后期数;ε代表随机扰动项,假设服从iid分布。根据前文将解释变量的滞后期初步设定在十年以上,即在建模允许的范围内将滞后期设定至150期(相当于12年半)。再运用逐步回归法,按照10%的显著性标准筛选统计显著的滞后期变量。再根据初步筛选结果确定统计显著的最大滞后期是140期,再次运用逐步回归法重新估计自回归模型。最终将主要的估计和检验结果列于表4的“全样本”一列。

表4 模型的回归系数及检验结果

表4实证的结果揭示了两条重要信息。第一条重要信息是发现滞后104期到133期的出口变量均高度显著,意味着每隔9到11年我国的出口就会进入新的阶段。实证结果可以基本印证前述周期大致为10年左右的判断。即从1998年因亚洲金融危机导致的出口下降到2008年全球金融危机导致的出口再次下降,两次重大事件相隔时间正好是10年,从2008年爆发的全球金融危机到2019年爆发的新冠疫情的事件,中间也是相隔了11年半,两次危机的周期基本相似。

之所以会出现上述情况,可能有两个原因,其一是世界性的经济运行周期仍然存在(Backus等,1992;宋玉华和徐前春,2004)[31-32]。回溯克莱门·尤格拉于1862年提出的尤格拉周期理论,也称为中波、投资周期或者中程周期,认为世界主要经济存在着9~10年为一周期的经济循环。该理论也被熊彼特纳入了其创新周期理论之中。然而在一个半世纪之后,现代社会的科技和生产力水平、经济结构、社会的创新能力已经远非昔日可比,世界经济运行的深度和广度已经有了质的变化,但我们还是可以根据最具综合代表性的经济增长率指标来对周期运行的规律性做出大致的判断。对1961—2019年间世界经济的增长率作了H-P滤波周期分解后发现,世界经济自上世纪70年代中期之后,仍然存在大致8~10年的周期变动特征,如图3所示。换言之,虽然当今的全球化进展程度和经济规模已达到前所未有的高度和深度,但是就其运行的周期特点而言仍旧符合前人的洞察,并在一定程度上影响到全球的出口规模和波动幅度。对于世界经济增长率同样运用自回归模型估计发现,增长率存在滞后10年显著的特征(表4的“增长率”列)。世界经济增长率的周期长度之所以略小于尤格拉周期,主要原因在于当今的科技水平和生产率要比以往更高,技术和市场的更新频率更快,相应带动了新产品和新市场的更新速度。接下来一个自然的问题是,既然技术进步远较一个半世纪之前要更快,为何经济运行周期的长度却没有被更大程度的压缩?主要原因在于,一方面即使科技水平提升的速度再快,要真正开拓出新的市场,也需要经历一个从基础创新到技术更新调试、在经过反复试错的漫长且充满风险的过程。在当今世界越来越多的消费者需求已被日益丰富的现代市场满足的背景下,未被发掘和开拓的市场空间也越来越少,经济增长速度也有所放缓。其二是由于世界总人口已达70亿之多并且仍在增长,消费者需求的多样性和复杂性要求也会随之加大,这为创新行为和新市场的诞生提供了源动力,是推动经济增长的动因。于是,经济增长水平其实就是两种力量相互作用的结果。如果前者占主要地位,经济运行的周期就会拉长;反之,经济运行的周期相应缩短。长期以来的经济数据表明,世界经济周期的运行基本维持在相对稳定的水平,并不会频繁发生过于异常的情况。这或许是对质疑现代科技发展,特别是以计算机信息技术在提升生产率方面乏力的 “索洛悖论”或者“生产率悖论”的一个回应。

图3 世界经济增长率及周期分解曲线注:根据世界银行网站公布的数据整理绘制。

从我国实际情况来看,我国加入世贸组织之前,受益于前三十多年以来的改革开放政策,我国的社会主义市场经济体系正逐步完善,成功地从“短缺经济”过渡到了初步符合现代市场经济体系的架构。“入世”之后,我国的开放度继续提升,融入世界经济的步伐加快。经验表明,一国经济的开放度又与其主要贸易伙伴之间的经济周期传导正相关(Baxter,1995)[33]。实际上,考察2000年至今的数据也可以部分印证该判断。实证发现中国出口的运行周期与世界经济周期之间的相关性明显提高(杨子晖和田磊,2013;Boivin和Giannoni,2007;郎丽华和张连城,2011)[34-36]。在1999年到2019年间,二者的相关程度达到了72.31%(1%水平上统计显著)的水平。特别是在近十多年以来,中国的出口份额已在世界总出口规模中位居前位,成为当今世界经济大循环系统中的重要组成部分,自然与世界整体经济运行的周期律已经紧密绑定。

上述实证分析揭示的第二个重要信息是我国的出口趋势存在大约5年左右的中短期波动和4个月的短期波动。短期的波动可能是季节效应的原因,如在春节期间的3到4个月间,出口往往会有大的规律性波动,其他月份则保持相对稳定的运行规律。至于出口运行的5年中短期运行特征,在各个周期又有所差别,将在下文的不同周期之中分别讨论。

(二)第一个周期

每一个中周期都是由危机期和复苏期两个阶段构成。第一个中周期的出口总体特征是,亚洲金融危机尽管对该阶段的出口造成了一定冲击,但是绝对降幅并不是很大。进入复苏期之后,继续保持了稳定而快速的增长速度。

先分析该周期阶段的危机阶段。具体来看,第一个运行周期的危机期间,出口的绝对规模变动并不是很大。按照出口趋势的数据计算,波动幅度在143亿美元到167亿美元之间(按照原始数据计算,波动幅度在122亿美元到173亿美元之间)。如果用危机开始之时的出口规模与低谷时的出口规模比值来衡量危机的严重程度,根据趋势值计算的结果是114%,按照出口原始数据计算的结果是143%。而且,无论是在第一个周期还是在第二个周期的危机阶段,出口特征基本相似,差异主要体现在危机程度和持续时间上。

再考察第一个周期中的复苏阶段特征,可以发现总体呈现为平稳上升的趋势。通过单位根检验方法也可以判断出复苏阶段的数据也呈平稳状态(表3的第二列所示)。据此可以直接构建形如(1)式的含截距项和趋势项的自回归模型。由于该阶段总共有109个月的数据,故先引入最长为50期的滞后期变量,再运用逐步回归法按照10%的显著性标准筛选出显著的滞后变量,将得到的主要估计结果列于表4中的“第一个周期”列。

实证估计的结果显示,该周期阶段的趋势效应高度显著,意味着出口在随着时间推进而不断增长。事实上,该期间出口的月均增速是1.88%(按照原始数据计算该期间的平均增速是2.54%),远高于平均只有0.40%(按照原始数据计算的平均增速是1.68%)的第二个周期内复苏阶段的增速。在这次复苏过程中,同样存在滞后四个月的短期效应,以及类似宏观经济为期3~4年左右的基钦周期律。

正是在这一段时间,我国依然凭借着要素成本的优势,成功地从第一次危机中得以恢复,特别是制造业出口领域,具备了较高的“性价比”优势(廖涵和谢靖,2018)[37],而且将此强劲增长势头维持了相当长的一段时间。这正是促成我国成为商品出口最成功国家的因素之一。如果注意到当时我国政府采取的是人民币不贬值政策,更加佐证了我国具有的低要素成本尤其是劳动成本优势在当时国际市场中的强大竞争力。但是,不能忽视的情况是,在此阶段我国所具有的超强低要素成本的竞争优势,会随着我国国民收入水平的持续提升而逐渐削弱。

(三)第二个周期

自2008年的世界金融危机爆发之后,出口开始进入了新一轮运行周期。两个周期的运行既有相似之处,也存在着显著不同。同样分别从危机期和复苏期的视角展开分析。

比较而言,第二个中周期的危机阶段,出口绝对规模平均高达1 000亿美元左右,远高于第一个危机阶段的水平。按照出口趋势的数据计算,波动幅度在925亿美元到1 240亿美元之间(按照原始数据计算,波动幅度在649亿美元到1 349亿美元之间)。以相对比重计算,该期间最大规模与低谷时的规模的之比为127%;按照出口原始数据计算,该比例达到了208%。显然,第二个周期的危机程度要远比第一个周期更为严重。

该周期的复苏阶段相对于第一个周期也更为复杂。通过对第二个周期的滞后长达50期的自回归模型(估计结果在表4的“第二周期”列中)发现,趋势效应依旧存在,只不过数值偏小,一定程度上表明趋势效应有放缓的迹象。更大的不同之处在于,相对于第一个复苏期间的周期变动特征,第二个周期的复苏期波动频率更高,大致存在1~4年的周期律特点,也要比第一个周期复杂。换言之,该结果已经不同于传统的基钦周期特征,意味着该阶段出口变动频率加快、波动性加大。特别是从2014年9月到2016年9月间,出口持续下降达25个月之久,直到2018年1月份才恢复到2014年9月的水平。在此轮复苏过程中的阶段性回落过程当中,降幅最大的情况出现在2016年3月,12.87%的降幅虽然低于第二次危机期间2009年4月25.85%的最大降幅,但要高于第一次危机期间12.43%的最大降幅。在未来不确定性因素日益复杂的背景下,很难排除这种情况不会再次出现。

为何第二个大周期的复苏过程要比第一个周期内的复苏更为曲折?原因可能来自两方面,一是2008年之后的全球市场景气指数下降,开始进入了新一轮的下行周期,还有就是在全球化的螺旋式推进过程中,西方主要国家的民粹主义开始盛行、贸易保护主义开始抬头,诸多不利因素导致国际间竞争压力加大;二是国内为应对危机实施了系列的积极财政、货币政策和产业政策,将资本向短期见效快的项目、领域作了大幅度的倾斜,好处是可以迅速缓解因突发经济危机带来的经济下行损失并稳定就业水平,付出的成本是没有淘汰缺乏竞争力的浪费社会大量宝贵资源的企业,也错失了向有长远竞争力的企业加大创新投资力度的有利时机,总体上错失了从根本上提升我国创新能力的时机,既没有对于未来的国际外部循环形成前瞻性的支持,也未能对未来的国内大循环的顺畅运行给予前瞻性的支持。

还可以看出,我国出口所经历过的这两个周期相隔仅十一年左右。那么,在短暂的十多年时间,国际市场并没有给那些竞争力相对薄弱、受冲击较大的国家或地区足够长的调整和修复时间,长期形成的出口的路径依赖往往会在危机来临之时得到巩固和强化。这是因为任何国家或地区的出口产品结构不会在短短十年的时间内发生实质性提升。于是下一次危机的到来,必然只会强化国与国之间既有的出口竞争力差距。相反,那些能够在日趋紧张且变数加大的国际市场竞争环境中及时做出适当调整的国家或地区,会不断扩大其国际市场份额,从危机之中得以更快的恢复,持续拉大了与竞争力较弱国家或地区之间的差距。这种差距必然体现在真实的贸易能力层面。从这个意义上讲,我国出口长期以来形成的低要素成本优势尽管有所下降,但是由于创新能力有所提升,也推动着高附加值出口产品和服务所占的比重。正因为如此,所以我国的出口水平才能够在新一轮的经济危机降临之时并未出现断崖式的下降,相反还能够很快地度过危机。然而,由于更深层次的问题没有得到解决,特别是能够提升产品附加值的创新体制未能完善,使得我国的出口尚存结构性的短板制约。

反思二十一世纪初西方发达国家在高新技术领域、基础研究领域方面的持续大力投资,特别是在人工智能、新材料、新能源等领域的投资,正在从根本上改善和提升他们出口产品的附加值。这些国家尽管短期内付出了出口比重等经济指标下降的代价,却从战略的层面加快甩开了与其他发展中国家的差距。相反,我国出口贸易虽然可以一定阶段凭借着低附加值的产品和服务打开国际市场,获得较大出口空间以缓解内循环运行的暂困境,但不可避免地造成宝贵资源未全力和及时向高附加值的产品和服务领域倾斜的时机。所以,尽管我国的出口规模在亚洲金融危机爆发之后快速修复,取得了靓丽的短期宏观数据,如在2005年第二季度到2007年第三季度的10个季度中,依存度高达63.68%;特别是在2005年第二季度、2006年第三季度,2007年第三季度分别高达64.64%、67.26%和63.68%。另一方面,畸形的出口依存度也意味着我国的出口贸易更易受到外部经济波动的不利冲击。所以,当2008年的全球金融危机突然爆发之后,我国经济的依存度便从2008年第三季度的60.81%降到第四季度的45.68%,2009年第一季度降至39.56%,相当于2002年第二季度的水平,倒退了32个季度。第二次危机爆发之后,我国的出口很快陷入困境。当年为保增长和促进出口而紧急出台的系列政策,但是其中大部分的资金并没有投向具有战略性创新的领域,更多支持的却是高耗能、非技术密集型、易于短期见效的国有资本占主体的非创新产业,错失了纠正前期失误的机会。反观美国、德国和日本这些发达强国,他们虽然在出口份额上短期内不及我国,但由于他们对人才、创新的真正重视和保护,制造业的竞争力始终处于全球前五(3)姜超:中国出口规模世界第一,但附加值占比都不算高[EB/OL].https://finance.sina.com.cn/china/gncj/2017-07-12/doc-ifyhweua4866771.shtml.。

(四)第三个周期

第三个中周期始于2020 年1月份,其中的危机期是在1月份到4月份之间。以出口趋势规模数据来计算,绝对规模变动幅度在2 001亿美元到2 009亿美元之间。但是结合原始数据考察,发现此次出口波动幅度是在762亿美元到2 143亿美元之间,远大于前两个周期危机阶段的波动幅度。按趋势出口数据计算,该阶段中处于低谷时的规模与最大规模之比达到100%,二者相差无几,似乎并没有任何新周期开始出现的明显迹象。如果按照出口的原始数据计算,波动幅度相应达到了278%。据此标准第三个周期内的危机期出口的震荡幅度已远超出了前两次。另一方面,虽然此次危机阶段的波动幅度大,持续的时间却只有四个月。从侧面揭示出各国政府在疫情全面爆发之后的10个月以来,对于百年不遇的新冠疫情的正在给予前所未有的重视,相继开始采取强有力的干预措施。目前疫情虽然仍在持续,但已经受到不同程度的控制,全球市场开始了缓慢的恢复过程。

对于第三个周期的成因,同样可以从外因和内因两大方面分析。外因是进入2020年前后,世界经济的新一轮运行周期开始启动,期间必然伴随着投资和消费结构的新一轮调整。即使没有突发的新冠疫情,世界经济同样会出现规律性的波动。新冠疫情的爆发,无非是放大了这一轮震荡所导致的“创新性毁灭”力度,使世界各国的市场骤然面对前所未有的萎缩。

内因是我国的出口产品中仍以附加值低的产品为主的状况没有得到实质性的改善,曾经取得出口优势的市场和资源“两头在外”的发展模式,没有根据世界市场的新变化、我国国民收入的提升和相应的要素成本的上升做出有效的调整。以致在世界市场出现大幅的异动之时,必然受到较大的冲击。

第三个周期的复苏期从2020年5月份开始,由于截止目前只能获得3个月的数据,故无法通过实证模型展开研究。但是我们可以根据我国经济的整体运行情况,结合前两个周期的计量模型结果对第三个周期的出口运行轨迹和路径给出如下四个判断:首先是我国的低要素成本的优势将继续发挥其传统的优势;其次是此轮复苏期要比第二个周期的复苏过程更为复杂,波动频率也会加大;再次是出口规模的震荡幅度可能会加大;最后是出口增速很可能进一步放缓。

第一个判断的依据,是由于第一次危机之后我国较为成功地恢复了上行态势,导致对于已经长期存在的出口结构性问题未能取得实质性的突破。第二次危机的爆发之后,实际上仍在延续使用了上一次克服危机的做法。从积极的方面是将我国低要素成本的优势以最大限度的发挥了出来,但也将我国出口长期存在的问题相对充分地暴露出来。换言之,我国出口长期以来具备的低要素成本优势已经或正在第二次金融危机之后逐步丧失。反观越南、印度尼西亚等东南亚国家和地区的低成本要素优势、以及印度在软件等高技术领域的优势在逐渐显现,这些都将对我国曾经具有优势的劳动密集型产品的出口,甚至部分高技术产业的出口构成了持久性的压力。

第二个判断的依据,是当今世界经济体量最大的美国和中国的贸易关系充满了变数,我国与其他国家和地区的贸易往来也存在不确定性。注意到,关系到我国出口规模中美经贸关系因素历来是起起落落,特别是自美国特朗普政府继续奉行“美国优先”的贸易保护政策以来,经贸关系开始进一步紧张。虽然双方在2018年12月的G20峰会上达成了暂缓实施关税升级等协议,并于2019年8月初开始了第十二轮的经贸磋商,目前也有新的改善双边贸易的局部磋商,但由于中美两国在贸易基本面、经济运行机制的差异并未得到有效的调和,即使新一届拜登政府也不会在改善中美贸易关系方面有实质性举措。深层次的问题还将长期存在,诸多因素必然会加大出口的波动性。但是,这并不意味着我国要采取消极的对外交流政策,相反要采取更加积极务实的开放政策和国际对话沟通机制,并与其他发达国家和发展中国家和地区继续维持平稳的经贸往来,开拓和调整我国在其他国家和地区的国际市场(殷为华和吴非,2017)[38]。

第三个判断的基础,是各国经济因疫情而遭受的打击程度有所不同。比如作为世界经济体量最大的美国,2020年第二季度的国内生产总值下降了31.4%,也是美国73年以来的最大下滑幅度。其他国家和地区的经济损失也都深受冲击。在全球疫情并未得到彻底有效控制的前提下,尽管各国经济先后开始走上了缓慢的长期恢复进程,但是也会受到自身经济基础条件、经济结构、人力资本、对外依存度等因素的制约,经济恢复能力仍存在较大差异。国内众多出口企业也在此轮疫情中经历了新一轮的淘汰过程。综合国内国外的诸多因素,可以预见在已经开始启动的新一轮恢复周期,波动幅度很可能比第二恢复期有所增加。实际上,我国出口在2020年11月份的激增佐证了今后出口运行波幅增大的判断。考虑到历年的12月份是出口高峰,增速基本与11月份持平,2020年末最后一个月的出口将会持续提升,增速也会维持较高水平。但进入来年2月份之后将陷入周期性低谷。还有就是来自西方大国的贸易保护主义措施必然会在较长的时间内维系下去,这其中包括汇率、安全、倾销等方面并不会有实质性的改善,考虑到疫情的反复和其他的不确定性事件,出口的波动也必趋复杂。

第四个判断的依据,是进入新周期的复苏阶段的头三个月中,按照出口趋势数据计算的月均增速是1.77%,按照实际数据计算的增速达到了5.93%。但是,由于我国要素成本优势会继续面临来自其他发展中国家的竞争压力、部分发达国家的出口限制,国际经济周期运行的作用,仍然会受到当前看来不会很快结束的疫情危机和潜在的其他不确定性事件的影响,出口贸易增速放缓必然是大概率事件。

五、结论与政策含义

我国的出口在近二十年以来的周期性运行特征,也是世界经济的运行状况的一个反映。目前随着新冠疫情开始在全球逐渐得到有效地控制,我国的出口也开始了新一轮的复苏。国际上,全球化的进程尽管会继续遇到各种阻碍,但大趋势将不会改变,国际间的分工与合作将继续向深度和广度方向迈进。国内拥有包括4亿多中等收入群体且容量达14亿人口的市场,内外大环境都提供了我国出口可以保持相对稳定的现实条件。同时,也正因为我国的经济运行已经深入地融入世界经济的大循环体系当中,出口也就自然受到全球经济波动的深刻影响,表现出相应的中短期波动性。我国的出口规模在前两次的中周期波动过程中,已经经历过了一次比一次严重的危机考验,而在成功应对了第三次危机之后,再次开启了新的复苏过程。然而,正如第二次复苏过程要比第一次复苏更为曲折的情况一样,这一次的复苏过程也将面临着新的挑战。为应对新挑战,认为应从以下两方面着手:

第一,继续完善我国的创新机制。国家创新机制的战略早在上世纪末就已经被提出,然而经过二十年的实践运行仍没有完全实现政策的预期目标,从而很大程度上迟滞了我国出口产品附加值的提升高度和速度。可以看出:一方面揭示构建完善的创新机制是一个漫长的充满风险的过程,特别是对于我国这样发展中的地域经济、人力资本差距巨大的人口大国;另一方面说明创新机制的构建涉及到众多相关利益主体长期和短期利益的平衡过程,局部和整体利益的调整过程。其中关键的一环是如何将宝贵的社会资源科学地投向研发领域,对充满风险的创新行为主体和相关利益体提供足够的激励、尊重和宽容。这也是“十四五”规划中的重要内容。

第二,因新冠疫情引发的新一轮经济震荡,更需要各国携手共同应对挑战。我国应继续秉持开放的进出口政策,提升开放度,保持与其他国家和地区的畅通的对话沟通机制,加强与相关国家和地区的多方面合作,特别是东盟、欧盟、美国、日本和韩国等贸易伙伴的合作,实现进出口之间的良性互动关系,发挥我国的出口在促进国际大循环中应有的推动力。