无人机载破冰弹消除冰坝险情的时机与方法

谢志刚 曾贺 李根

摘 要:采用航弹或炮弹轰击冰坝是我国常用的消除凌汛险情手段。随着经济社会的发展,跨河桥梁和水工建筑物逐年增多,加之气象条件限制、弹药弹着点精度低,满足实施轰炸条件的具体地点已很少。统计黄河上游宁蒙河段冰坝形成至自溃(或导致堤防溃口)的历史数据,以2018—2019年度黄河凌汛期观测到的一处冰坝自溃过程为例,在综合分析两类爆破方式效果的基础上,提出在冰坝形成初期采用无人机载破冰弹消除冰坝险情的应用时机和使用方法。

关键词:冰坝险情;爆破法;无人机;破冰时机;黄河

Abstract:The aerial bombs or shells are often used to bombard against ice dams for eliminating the danger of flood in China. With the development of economy and society, bridges across rivers and hydraulic structures have been increasing year by year and the disadvantages of meteorological conditions, the low precision of ammunition impact points has been becoming more and more prominent, so there are few specific sites that meet the bombardment conditions so far. Based on the historical data that ice dams formed to self-burst or causing dyke breach in the history of Ning-Meng reach of the Yellow River, taking an ice dam self break process observed in 2018-2019 ice flood season as an example, the application opportunity and method of using airborne bomb by unmanned aerial vehicle to eliminate the danger of ice dam in the early stage of ice dam formation were proposed.

Key words: ice dam risk; blasting method; unmanned aerial vehicle; opportunity of breaking ice; Yellow River

1 前 言

黃河在开河期经常出现冰坝险情。封冻河道开河时,若流冰在狭窄、弯曲河段或浅滩处受阻大量堆积,水流迫使冰块上爬下插,形成冰坝,壅塞河道,将致使上游水位急剧涨高,造成漫滩偎堤的严重凌情[1]。冰坝壅水后形成的冰凌洪水极易造成堤防渗水、漏洞、坍塌、滑坡等险情,严重时引发堤防溃决或漫决,造成凌洪灾害。凌汛灾害是冬春季节黄河最突出、最重大的自然灾害,主要发生在黄河流域上游的宁蒙河段、中游的北干流河段以及下游的利津至河口河段,2000年后基本集中在黄河中上游段,下游凌汛险情较大程度上得到缓解。

1986年以来,黄河内蒙古河段因冰坝壅水造成的堤防溃口共有7次,最近一次于2008年3月20日发生在内蒙古杭锦旗的独贵塔拉镇奎素段,黄河大堤先后有两处溃堤,造成整个独贵塔拉镇被冰凌洪水淹没。消除冰坝险情是防凌的重要防汛措施,我国常用爆破法,利用火药爆炸后的冲击力直接或带动水压力冲击冰块,造成冰坝坍塌下泄洪水,排除险情。

2 冰坝观测数据分析

河道内冰坝险情按类型和程度可分为卡冰、堆冰和冰坝[2]。卡冰指流动的大块冰停滞在河道某处,造成过水断面被流冰覆盖的现象。通常而言,卡冰范围在几百米内,且在较短的时间内可以自行溃决;在一个昼夜的冷热循环后,卡冰如果没有发生自溃,则继续拦阻上游来冰,形成堆冰现象,堆冰的范围在1 km以上,堆积厚度更大;堆冰如不破除,将演变成冰坝,冰坝的堆积范围更长,通常为2~3 km,有的可达到10 km。

每年开河期黄河河道都会多次形成冰坝,但并非每次都能引发堤防险情。冰坝的形成、结构特征、能否自溃与河道水流动力、流冰数量和密度、热力因素、河道弯曲程度、跨河建筑物阻挡等诸多因素有关,具有显著的随机性,预测难度大。已有统计资料显示,1951—1983年黄河上游形成冰坝180次,其中39.4%的冰坝为自溃,人工干预致使其溃决的占51.7%,其他未记载溃决方式。引发堤防溃口的仅有两个年度,共12处。

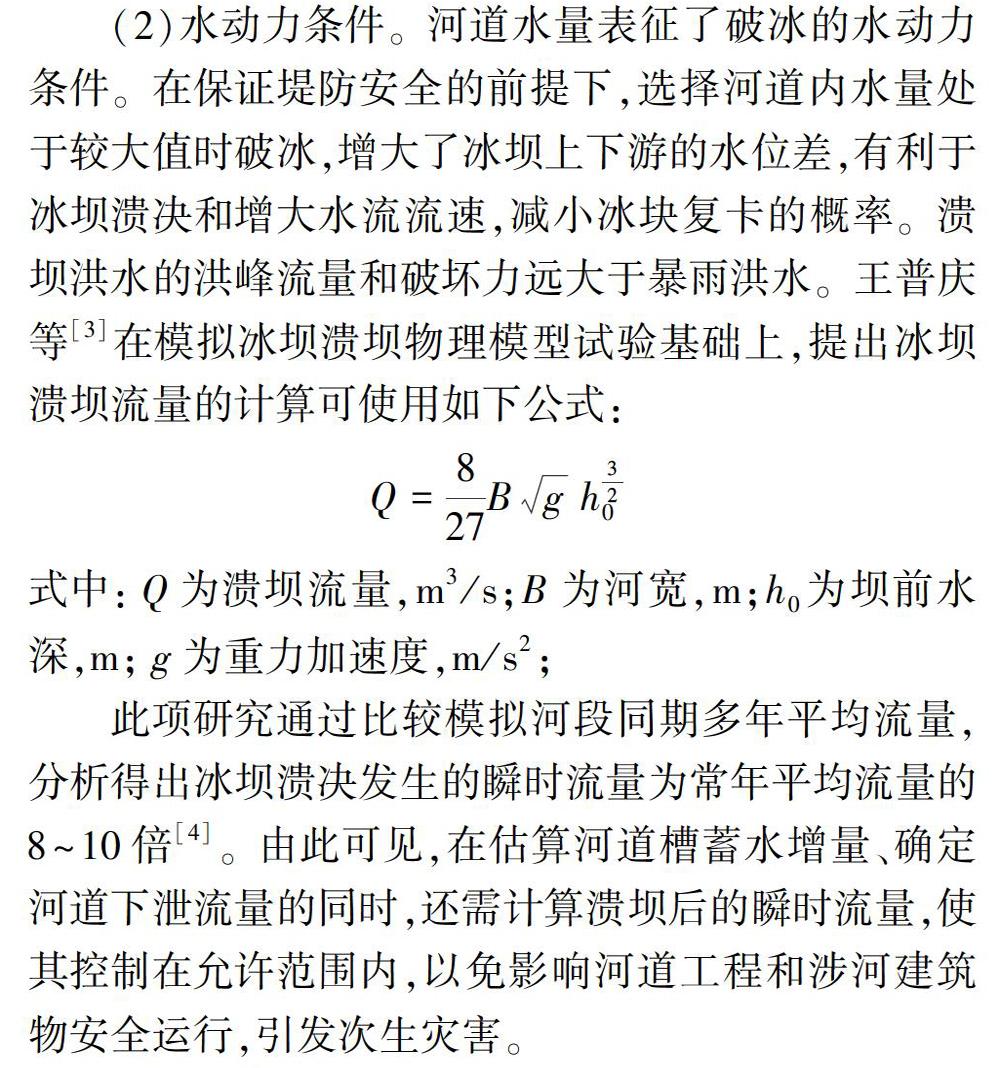

依据有冰坝发生和消亡数据的记录,统计结坝历时分时段频次,见图1。冰坝自行溃坝58次,结坝历时最小值为2 h,最大值为76 h,中位值为24 h,其中28次记录了冰坝高,坝高为0.3~3.0 m,溃坝次数较多的坝高是1.0 m和2.0 m,分别为9次和6次。采用航弹或炮弹轰击溃坝72次,结坝历时最小值为1 h,最大值为265 h,中位值为20.5 h,其中53次记录了冰坝高度,坝高为0.5~3.5 m,溃坝次数较多的坝高是2.0 m和1.5 m,分别为16次和11次。其他50次冰坝生消数据不完整。从统计结果看,自溃和爆破的冰坝历时呈现了相同的统计特征。半数的冰坝都在形成24 h后消亡,每增加24 h,溃坝的数量都有较大的增长。极少数冰坝存在时间能够超过72 h。对于冰坝而言,每经历一次昼夜的热力循环,就会增加溃坝的概率。

随着龙羊峡、海勃湾水库相继投入运行,黄河上游河道开河期的水量与天然河道时期相比明显增大,堆冰和水位壅高速度加快。

2019年3月11日—12日,万家寨库区水泥厂以上河段形成冰坝。坝头位置在水泥厂水位计设置点下游附近。堆冰范围自水泥厂一直到上游的S103大桥附近,长度近7 km。3月11日冰坝形成,河槽靠向左岸附近(见图2(a));12日16时,左岸堆冰严重,河槽已移向右岸附近,坝下河道基本呈断流无水状态(见图2(b));12日18时45分冰坝发生自溃,河槽开始出现过水,至19时坝头堆冰完全破裂,河道内浮冰开始下泄,19时30分整个河道开河(见图2(c)和图2(d)),21时,河段内堆冰和水量下泄完成。坝头上游侧的水位计记录了水位变化过程,见图3。

水位计记录的数据表明,冰坝自形成到溃决,历时35 h,坝高约为2.5 m,整个过程经历了两个阶段。第一阶段自11日8时至19时,发生卡冰现象,造成水位急剧升高。第二阶段为11日19时第一次卡冰壅水到12日19时自溃,历时约24 h。其间,左侧河槽卡冰后壅高水位,11日20时前后发生一次自溃,水位短时间下降后,流冰继续堵塞河道,形成冰坝。12日18时至19时,水位再次达到峰值后坝体溃决。

3 破除时机

3.1 破冰的原则

冰坝的破除须遵循“安全第一,主动防御,自下而上,先急后缓”的原则[2]。因为冰坝险情具有突发性强、发展迅速、发生位置不可预估的特点,实施爆破破冰一般均希望达到“一次实施,全面除险”的目的,所以破冰时机的选择是影响破冰效果最为关键的环节。

3.2 影响破冰时机的因素

影响破冰时机的主要因素为气象条件、水动力条件。

(1)气象条件。无论是飞机投弹还是榴弹炮轰击,均为非精准性爆破,需要在目视条件良好的情况下进行。夜晚、云量多且低于800 m的白天、雨雪天气,能见度很低,无法开展爆破作业。根据气象统计,内蒙古河段开河期日均气温在-10~5 ℃之间,对爆破作业影响不大。考虑日内热力变化的规律,日中后,冰坝及滩岸逐步积累热量使地温在15时左右达到最大,此时滩岸对冰块的阻力最小,坝体最为松散。因此,在14时至16时破冰,破裂后的冰块不易再次堆结,利于河道水量下泄。

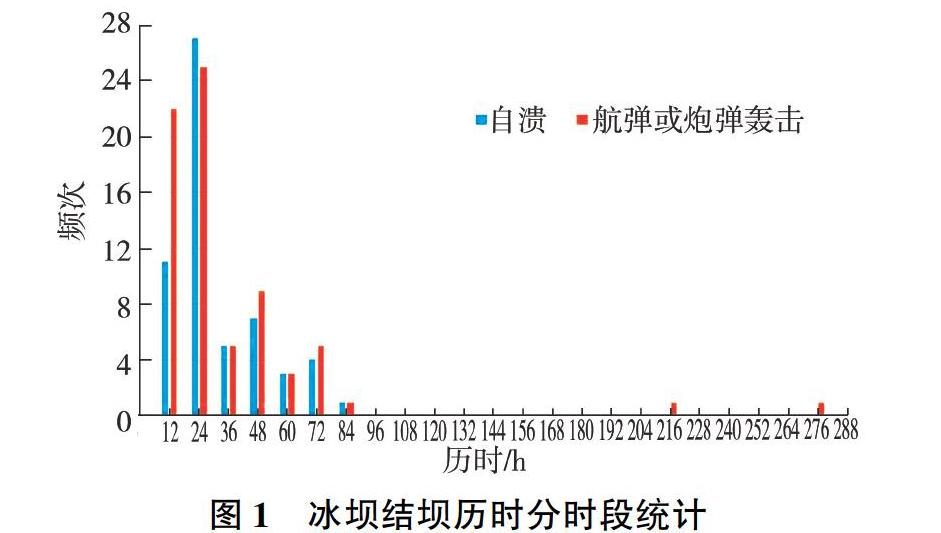

(2)水动力条件。河道水量表征了破冰的水动力条件。在保证堤防安全的前提下,选择河道内水量处于较大值时破冰,增大了冰坝上下游的水位差,有利于冰坝溃决和增大水流流速,减小冰块复卡的概率。溃坝洪水的洪峰流量和破坏力远大于暴雨洪水。王普庆等[3]在模拟冰坝溃坝物理模型试验基础上,提出冰坝溃坝流量的计算可使用如下公式:

此项研究通过比较模拟河段同期多年平均流量,分析得出冰坝溃决发生的瞬时流量为常年平均流量的8~10倍[4]。由此可见,在估算河道槽蓄水增量、确定河道下泄流量的同时,还需计算溃坝后的瞬时流量,使其控制在允许范围内,以免影响河道工程和涉河建筑物安全运行,引发次生灾害。

3.3 时机选择

冰坝形成后壅高水位的速度较快,本着“以防为主,防抢结合,抢早抢小”的抢险原则,在冰坝形成初期,尽早实施爆破,减少堤防险情的发生。从上述分析看,冰坝在形成后的12~24 h内自溃的概率较大,爆破时机宜选在冰坝形成24 h后开展。若受观测条件限制,无法确定冰坝结坝的初始时间,则应在冰坝历经一个昼夜后即刻开展破坝。

4 爆破方法

4.1 传统爆破方法和局限性

冰坝形成后,人工干预消除冰坝是有效的防护和抢险措施。分析现有应用实例和科研成果,爆破消除冰坝法分为两类,一类为使用航弹、迫击炮弹或榴弹的轰击式,另一类为定点施放高效炸药的破击式。自20世纪50年代,我国开始在黄河的开河期使用空军轰炸机投弹爆破内蒙古河段冰坝,70 a来几乎年年实施。同时根据需要,也采用榴弹炮、迫击炮等形式轰击冰坝,都发挥了相应的除险作用;炸药定点破冰是一种主动干预的开河技术,主要应用在开河前期,对面积大、厚度大、未发生松动的冰盖进行多点连续爆破,造成冰体破裂,从而解除河段可能发生的卡冰威胁。从应用情况看,这两类方法仅对排除卡冰险情效果较好。

采用航弹和重炮轰击的方式优势在于破坏力强、爆破范围广,特别适用于堆冰长度大的冰坝。河道弯曲、狭窄段和桥梁上游段是冰坝的易发地段,在无控制爆破下,高爆量对河床形态、堤防和水工程安全、涉河设施安全影响较大。随着经济社会的发展,跨河桥梁和水工建筑物逐年增多,村镇建设发展迅速,适合开展爆破的地点已经很少。此外,受气象条件、地面引导的限制,着弹点精度不易控制。

爆破点的确定直接影响破冰除险效果。根据内蒙古工业大学取得的冰坝溃坝条件研究成果,爆破点位置距坝头前缘B/6处效果最好[5-6]。冰坝形成后,坝下断流,堆冰布满整个河道,如遇雪天,从空中和堤防上均很难准确确定冰坝头部位置。爆破点如果设置在坝下无水区域,将只能破碎冰块而达不到利用水压力冲击坝体引发溃决的效果。中国水利水电科学研究院、黄河水利科学研究院和大连中睿科技有限公司联合采用无人机搭载雷达和高清摄像机在黄河和松花江上监测冰坝[7],在测量冰厚的同时能够探测到坝下河槽,并连续记录冰厚分布的位置坐标,提高了爆破点的定位精度。

4.2 无人机载破冰弹定点消除冰坝方法

山东特种工业集团与黄河水利科学研究院在前期研究成果基础上,研发了无人机定点消除冰坝装备,见图4。该装备以国内某多旋翼无人机为飞控平台,综合使用定位、伞降、冰下爆破和自毁技术,集成图像获取机构、破冰弹挂载释放机构、全保险安全装置,形成“侦察+破冰”的破冰系统。该装备最大荷载30 kg,作业环境风力要求不大于5级,单发破冰弹炸药量为8~13 kg,航程时间1 h,能适应高原作业。着弹点偏差半径不大于25 m。

该装备可与无人机雷达测冰厚装备组合使用,接收爆破点坐标后,飞临爆破点上空约120 m投弹。破冰弹经空中伞降调姿,在接触冰面后瞬间完成破冰穿孔,并在冰下爆破,利用水压冲击破坏冰坝半径大于4 m,且不影响河床形态。多架次操作可灵活控制爆破点走向和调整爆破量,能在卡冰、堆冰和冰壩形成的初期多阶段实施,快速、精准、安全地破除冰坝。整套系统操作简便,具备多级安全装置并具有自毁功能,爆破安全性高,实现了民用化。接到破冰指令,该装备短时间内即可抵达破冰现场,迅速抓住破冰时机,满足机动、灵活、应急反应迅速的破冰需求。

5 结 语

爆破破冰是高效消除冰坝险情的常用手段。依据冰坝结坝历时统计资料,破冰的时机在结坝24 h后为宜。无人机载破冰弹装备具备定位准确、落点精度高、操作安全简便的特点,有很强的作业机动性和灵活性,适用于卡冰、堆冰和冰坝形成初期多个阶段。

参考文献:

[1] 水利部黄河水利委员会.黄河河防词典[M].郑州:黄河水利出版社,1995:11.

[2] 闫新光.黄河破冰减灾应用研究[J].中国防汛抗旱,2011,21(1):17-20.

[3] 赵明登,李靓亮,周湘灵.溃坝最大流量计算公式的问题与修正[J].中国农村水利水电,2010(6):66-68.

[4] 王普庆,刘刚森,王晖.冰坝溃决时水力要素变化特征[J].人民黄河,2018,40(12):46-48,52.

[5] 史兴隆,张宝森.冰坝溃决条件试验研究[J].中国防汛抗旱,2014,24(4):17-20.

[6] 卜小龙,佟铮,史兴隆,等.黄河冰坝爆破模拟试验研究[J].工程爆破,2014,20(3):33-36.

[7] 王涛,郭新蕾,付辉,等.冰塞冰坝快速探测及防治技术和装备[J].中国防汛抗旱,2017,27(增刊1):8-12.

【责任编辑 张 帅】