山东民俗与鲁剧创新*①

贺彩虹

( 山东师范大学 新闻与传媒学院,山东 济南,250014 )

“民俗,即民间风俗,指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。”(1)钟敬文:《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社,1998年,第1页。民俗与影视的关系非常密切,古老的民俗事象可以为影视叙事带来真实的历史氛围和生活场景,而影视作品的传播又可以传承和发扬优秀的传统民俗文化。自20世纪80年代以来,第五代导演群体在他们的影片中创造了大量的“民俗奇观”,在国际上产生了较大反响,民俗对影视创作尤其是对历史题材和农村题材的影像作品创作产生了更为重要的促进作用。而鲁剧的蓬勃发展与叙事创新也离不开山东丰富多彩的民俗文化。

一、山东民俗与鲁剧的特征与成就

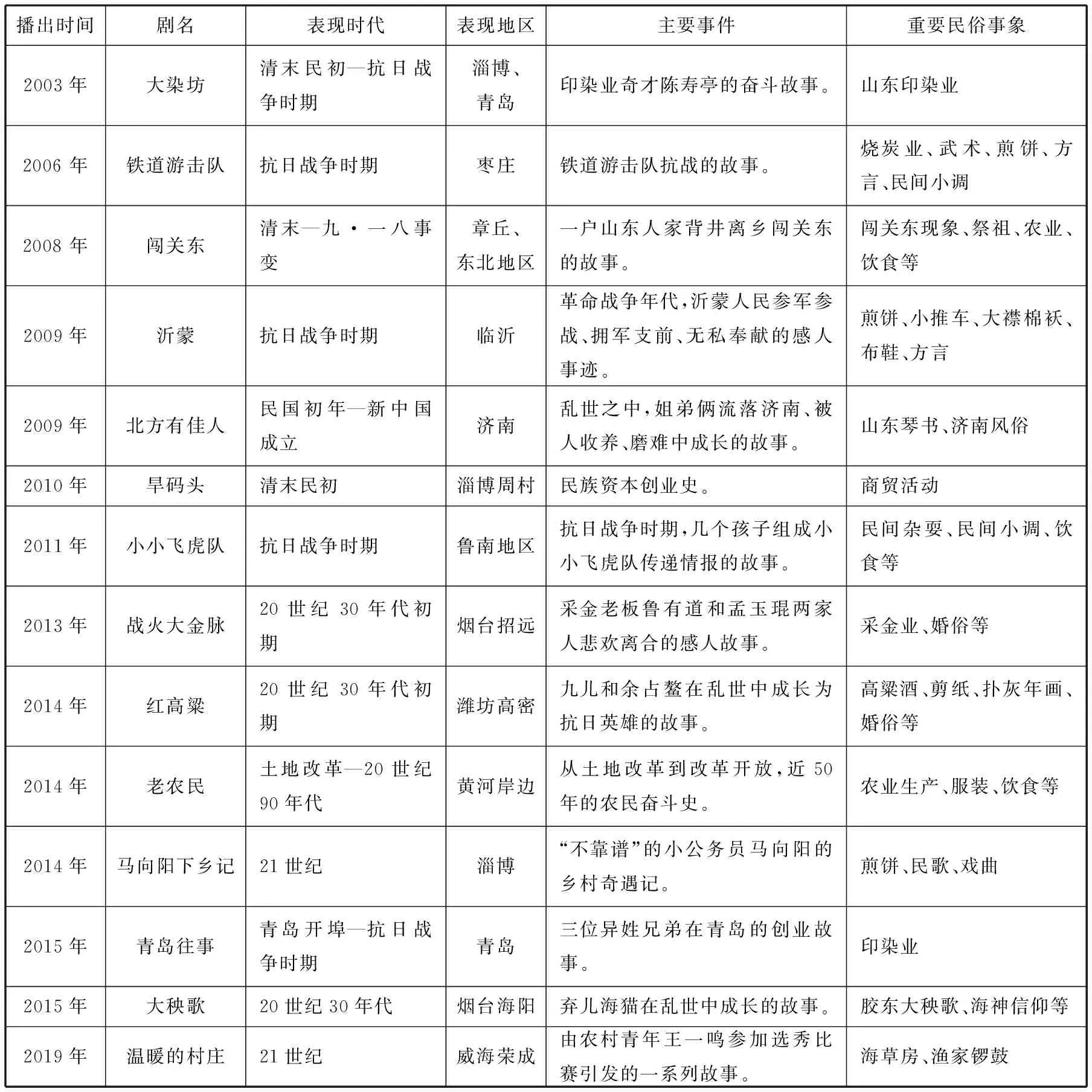

民俗事象纷繁复杂,涉及社会生活的各个方面,大体分为物质民俗(包括生产民俗、商贸民俗、饮食民俗、服饰民俗、居住民俗、交通民俗、医药保健民俗等)、社会民俗(包括社会组织民俗、社会制度民俗、岁时节日民俗以及民间娱乐习俗等)、精神民俗(包括民间信仰、民间巫术、民间哲学伦理观念以及民间艺术等)、语言民俗(包括民俗语言、民间文学等)(2)钟敬文:《民俗学概论》,上海:上海文艺出版社,1998年,第5页。。近年来,山东影视传媒集团、山东电影电视剧制作中心等山东国有影视制作机构出品的电视剧被称为“鲁剧”。其作品往往围绕山东取材,思想深刻,风格凝重,取得了较高的艺术成就。其中,与山东民俗密切相关的主要作品如下表所示:

2000年以来山东电影电视剧制作中心、山东影视传媒集团出品的与山东民俗相关的电视剧一览表

所有这些成就的取得,与鲁剧创作者注重山东民俗的挖掘与呈现有着十分密切的关系,主要表现在以下几个方面:

(一)山东生产商贸民俗与厚重大气的题材选择

“山东的地理环境多种多样:有海,有岛,有湖,有黄河、运河,有高山,有丘陵,也有望不到边的平原。在这样幅员广阔的地域上生长、展开的农、林、牧、副、渔各业生产和农村的工匠作业,继承了千百年来的传统,形成了山村、渔村、农村、小城镇等不同的村寨生产民俗风貌。”(3)山曼等:《山东民俗》,济南:山东友谊出版社,1988年,第268页。在鲁剧的题材选择上,具有鲜明的地域民俗文化特点。其中,农村题材占据较大比重,农业生产民俗也成为主要民俗事象。如《老农民》,选取山东黄河边的麦草村作为故事发生地,以农民牛大胆在土地改革运动与改革开放中的命运起伏为主线,辅以传奇性的情感纠葛,形成波澜壮阔的史诗性作品。在剧中,农民的生产、劳作场景成为主要叙事空间,几乎所有的对话和冲突都是在不同季节的各种劳作中展开。拉砘子碾轧麦苗、保墒、犁地、耩麦子、浇地、割麦子、轧场、扬场、剥棒子、拧草绳、编草帽、勒高粱秸扎扫帚等农副业生产活动贯穿全剧。电视剧在有效烘托叙事时代氛围的同时,生动地再现了山东地区农业生产民俗的全貌,具有极强的文献价值和民俗学意义。

山东印染业的发展历程也在鲁剧中展现出来。《大染坊》以鲁中地区染布手工作坊的发展壮大为线索,讲述清末民初山东周村一个名叫陈寿亭的讨饭少年胸怀大志,被周村的通和染坊的周掌柜收为义子后苦学染布手艺的故事。十年苦心经营后,与人共同创办大华染厂,从此踏上工业印染之路,最终使大华染厂发展成为青岛第二大印染厂。该剧全面展现了从手工业到现代工业的转变以及其中的商战智慧。《青岛往事》以从青岛开埠到抗日战争时期为背景,以三位异姓兄弟在青岛的创业故事为主线,讲述了青岛第一代移民的奋斗史。其中,为人厚道的王满仓也是以染布作为自己重要的事业,凭借扎扎实实的手艺闯出一番天地。这两部剧均以印染业作为主人公着力经营的产业,全面呈现了主人公艰辛的创业之路。

“玲珑山十八层,金梁玉柱在其中。”山东招远蕴藏着丰富的黄金矿产资源,当地有着悠久的采金历史。《战火大金脉》就是以抗战期间采金老板鲁有道和孟玉琨两家人面临的生死抉择和心灵成长作为故事主线,将玲珑山的金梁玉柱——狗头金的归属作为叙事象征,展现了身处乱世、抗战救国时期采金人的生活状况,上演了一场人性善恶美丑的黄金争夺战,将传统手工采矿的生产原貌呈现出来,将黄金文化、民俗文化进行了全方位的展示。

(二)山东居住交通、饮食服饰、四时节令民俗与逼真细致的生活呈现

“民俗熔物质与精神、现实与理想、情感与理智、实用与审美于一炉的多重文化品性,为影视作品中的人物提供了一种特具民俗氛围的生存环境。”(4)申载春:《民俗与影视》,《青海师专学报(社会科学)》2002年第6期。鲁剧非常注重民俗细节的铺陈,在居住交通、饮食服饰、四时节令等方面进行多方面再现,使人物的生存环境更加真实可信,充满浓重的生活气息和独特的地域色彩。

“中国传统文化本身就与乡土密不可分,而对乡土空间的‘怀恋’则成为一种永恒的文化情结。”(5)曾海津:《乡土叙事与人性观照——评陈玺长篇小说〈塬上童年〉》, 《中国当代文学研究》2020 年第4期。在居住空间的表现上,鲁剧中的很多生活场景都来自于山东典型的山村民居。电视剧《闯关东》《老农民》在“中国历史文化名村”济南章丘朱家峪取景,展现出中国北方地区典型的山村古村落的民居特点。电视剧《红高粱》在潍坊市高密、青州井塘古村、临沂影视基地等地取景,其中井塘古村为省级历史文化名村,是一座历经600余年沧桑风雨依旧保存完好的具有明代建筑风貌的古村落。这里的民居以典型的青州西部山区四合院形式依山而建,门楼由青砖青瓦砌成,门楣雕龙画虎非常精致。村里有保存完好的古石桥、古井、古庙、古石台等,在剧中形成真实的空间效果。《沂蒙》拍摄地沂南马牧池常山村已建成沂蒙红色影视基地。马牧池乡是沂蒙红嫂明德英的故乡,常山村保留着20世纪初的古朴风貌:石板铺成的小巷、山石堆砌的房屋、残垣断壁,均见证着历史的沧桑。这里低矮破旧的茅草屋、稍显杂乱的石头院、小土路、石台阶,带有典型的旧时山乡村景和古村风貌,让剧中故事的时代感更加强烈鲜明。《马向阳下乡记》中所设置的“大槐树村”,主要是在淄博市淄川区涌泉村齐长城风景区拍摄,古朴的山村与秀丽的风光为全剧带来清新自然的生活氛围。《温暖的村庄》在威海荣成俚岛烟墩角社区拍摄,这里有荣成代表性的生态民居海草房:“垒石为墙、覆草为顶”,屋顶用特有的海带草苫成,堆尖如垛,浅褐色中带着灰白色调,古朴中透着深沉,又带有童话小屋般的浪漫。电视剧拍摄时,剧组专门请荣成当地的手艺人建造了3座大海草房,又从当地百姓家里收集罐子、渔网、小桌子等日常器物,形成自然真实的生活场景。这些居住空间不仅提供了真实的生活氛围,还让我们更加理解了一代又一代山东人安土重迁、守候家园的精神品质。正像姜波、田禾、李万鹏编著的《山东居住民俗》中所提到的那样:“‘居住’不仅指单纯的住所,更不仅局限于房屋、院落之类凝固的小空间,它还应该是人类历史长河中川流不息的生活文化事象的集合,体现着人类与社会环境和自然环境不断的调适与传承,其中涉及到人与人、人与建筑、建筑与环境之间的综合关系。这种关系也可以说是天、地、人合一的整合关系,是中国传统文化的重要体现,它影响着一代又一代人的居住观念、居住形态和居住行为。”(6)姜波、田禾、李万鹏:《山东居住民俗》,济南:济南出版社,2006年,第1页。

在《沂蒙》中,独轮车成为非常重要的交通工具。尤其是对于穷苦人家来说,出行基本都是靠步行,需要带东西就放在独轮小推车上。剧中,孙旺每次来接大姐,都推着一辆小推车。而老百姓为支前,出动了大量的小推车为解放军运送粮食弹药,场面蔚为壮观。正因为如此,山东人民的小车也成为陈毅元帅口中淮海战役走向胜利的关键因素。此外,当时的交通工具还有马车,村里的人赶着马车来回往返,送鬼子的尸体,接英雄的遗体,逼真地还原了当时的生活场景。在《铁道游击队》中,众多英雄在火车上穿梭、对敌斗争;保安队长则骑着一辆自行车,显现出他的身份地位;交通员也经常骑自行车往返,为此引起百姓的怀疑;而在微山湖上,大家则撑着小船往返,尽显湖区风土人情。在《马向阳下乡记》中,马向阳开着一辆拉风的越野车进村,上面还带着一辆山地自行车,洋派的作风给山村带来一股新鲜气息。在《温暖的村庄》中,王一鸣和香玉经常乘坐大巴车出行,而乡里的文化站长则经常开车前来村里视察工作。后来,香玉家中也有了自己的汽车。所有这些交通出行方式的变化,从一个侧面反映出时代的发展与变迁。

在饮食方面,煎饼几乎成为山东人饮食的一种标志。其实,吃煎饼这一民俗在山东是有一定地域范围的。据《山东民俗》记载:“胶济铁路以南,从济南南下的津浦铁路以东,这是以吃煎饼为主的地区;其余地方大都以吃玉米饼子为主。”(7)山曼等:《山东民俗》,济南:山东友谊出版社,1988年,第98页。在山东影视剧中,煎饼已经成为一种标志符号,有时起到推动叙事、渲染情感的作用。《沂蒙》中煎饼几乎无处不在,家家户户天天吃煎饼,喝菜糊糊。出门在外,就在包袱里带上一些煎饼。李继长入狱后,父亲去探望他,本来他可以发表一个声明就保住性命,但他却坚决不肯,由此父亲只能在悲痛之中喂他吃下最后一口煎饼……那悲壮的场景令人心碎。在前线作战时,村里接到一晚上完成三千斤煎饼的紧急任务,于宝珍大娘跟村里的女人们彻夜不眠地摊煎饼,场面壮观,催人泪下。在《铁道游击队》里,芳林嫂把煎饼当成传送情报的一种工具,把宣传材料藏到煎饼中。在《马向阳下乡记》中,马向阳为村里人出谋划策,发现了煎饼商机,让村里人注册支前煎饼商标。这样一来,一方面让红色文化继续传承,另一方面也让饮食民俗发扬光大。《北方有佳人》则将济南的传统美食一一呈现,马家驴肉、馍馍、油旋、甜沫等在剧中成为重要的泉城文化符号。

在服饰方面,旧时老人流行穿大襟棉袄,用一长布带扎腰。老汉们常将长管旱烟袋、烟荷包和火镰等小物件系在一起,插在腰间。《沂蒙》中的李忠厚大叔就是这种穿戴的典型代表。青年中则流行对襟小褂,《大染坊》中陈寿亭一直坚持穿着中式对襟褂,与卢家驹的西装革履形成鲜明的对比,显现出他坚守传统、朴实无华的个性特征。

这些生活民俗的细节还原,形成一种逼真的生活氛围,传神地再现了山东地域民俗特色。正如有学者所言:“《沂蒙》中家人围在一起吃煎饼、喝糊糊的情景,还有那农民推着木制独轮车躬身前行的姿态,都让人看到了淳朴的沂蒙百姓形象。……剧中的地域背景、战争或工作生活场景,大都有浓郁的地域民俗特色。如《大染坊》展示了齐国故地的风情文化,《沂蒙》描绘了沂蒙特有的乡土民俗。”(8)彭秀坤:《新世纪山东电视剧的价值坚守与审美取向》,《临沂大学学报》2016年第3期。剧中这些地域民俗文化,正是“对民间原生态生存的真实还原”(9)李宗刚、郭洪云:《对民间诉求的内在规律性诠释——评电视剧〈沂蒙〉》,《山东师范大学学报(人文社会科学版)》2010年第6期。,同时这种还原又满足了当前电视受众回归传统的文化心理需求。

(三)山东礼仪家庭、民间信仰民俗与多元的文化立场

山东是孔孟之乡,一向以“礼仪之邦”著称,所行礼俗源远流长。在人生礼仪方面,婚丧嫁娶各有其既定的礼仪规矩。在影视剧中,宏大喜庆的婚礼场景最为常见。《沂蒙》的开头就是结婚场景,吹吹打打的响器班子、红红的花轿、红红的盖头、新娘下轿时的步步高升、簇拥满院的邻里乡亲、“一拜天地、二拜高堂、夫妻对拜、送入洞房”的传统拜天地礼仪,热闹而不失庄重。在山东的很多地方,结婚被称为娶媳妇,娶媳妇的仪式又简称拜堂,拜堂即拜天地,不拜天地则意味着婚姻仪式未曾圆满。这表面看来是很迂腐的规矩,其中却蕴含着山东人尊天敬地和仁孝节义的文化立场。在《沂蒙》中,继成与心甜的婚礼被鬼子冲散,未能完成的拜堂仪式成为心甜内心一生的遗憾,直到曾背叛她的继成病重归来,他们又在山上完成了那未完成的拜天地仪式,实现了令人心酸的圆满。

然而,旧时代的传统婚俗却也夹杂着一些保守和落后的思想。比如父母之命的婚姻,使得女性大多成为牺牲奉献者。《沂蒙》中的大嫂,虽然名义上的丈夫在结婚当晚就逃走,但是她却一直恪守妇道,还抚养了丈夫与后来妻子所生的孩子,也从未有过怨言;二嫂在丈夫背叛后也是选择守在家里,任劳任怨地为家庭操持一切。这其中的坚守和牺牲令人动容,却也让人们为这两位主人公深感不平。电视剧《红高粱》延续了电影中的颠轿等婚礼习俗,却并没有传达出原著的原始生命意味。其实《红高粱》原著有某种女性解放的元素,九儿大胆地冲破封建枷锁,跟当了土匪的余占鳌生活在一起,还为他生了孩子。然而,在电视剧中,九儿始终不肯跟余占鳌生活,几次三番地拒绝他进家门,总是劝他走正路,这里的九儿远不如小说里的九儿活得恣意洒脱。而新增加的人物大嫂淑贤,则是守着贞节牌坊过日子的寡妇,其悲剧意义更加鲜明。《大金脉》中孟玉琨嫁女儿孟喜莲时把自己家价值连城的“狗头金”作为陪嫁。然而,对方的儿子鲁家山因为已经有了恋人而拒不拜堂,孟喜莲却一直视鲁家山为丈夫,几次为他出生入死,倾其所有。《闯关东》中的鲜儿在逃亡去东北的路上跟家人失散,与未婚夫朱传文走陆路北行,传文染病,危在旦夕,鲜儿卖掉自己给传文治病,传文病好后一人上路。而鲜儿则历尽波折,在千辛万苦之后才走到东北,跟随戏班学戏唱戏,为救班主而受辱,后被山场子的人所救,碰巧遇到传文的弟弟传武。当她回到朱家的时候,传文却已经跟别人结了婚。放牛沟富户的韩老海之女韩秀儿喜欢上传武,传武被父亲所迫与她结婚,却并不喜欢她,她一直苦苦地等待着传武回头,最终疯疯癫癫失去自我。《大秧歌》中多次出现热热闹闹的传统婚礼场景,但几乎每次都阴差阳错地因意外而未能完成。更离奇的是,吴家大小姐身穿大红嫁衣把自己嫁给“已死”的海猫,丫头赵香月则披麻戴孝要给海猫做未亡人,两人多次为了这个穷小子而大吵大闹。这里的女性看似大胆叛逆,实质却依然是为了男人而牺牲自我,而且情节过于戏剧性,不太符合生活现实。与此相反,在《北方有佳人》中,来自苏州、在济南与亲人走失的女孩寄萍身上,就少了山东姑娘常见的自我牺牲精神,她没有像其他的女主人公一样,对收养自己的人家感恩戴德继而以身相许。虽然养母在内心中一直把她当作“童养媳”,认为当她长大之后跟哥哥圆房结婚是自然而然的事情,然而她却自有主张,在养母的屡次逼迫下假装跟哥哥拜堂,却在结婚当晚说出自己的心里话,致使哥哥不得不离家出走。寄萍个人其实也是有所牺牲的,她为了亲弟弟能上学而去学唱小曲,挣钱养家。只是她的身上多了一点现代意识,不愿牺牲自己的爱情。

在山东的家族乡社民俗中,特别重视家族的规矩。在家庭中重家教,尤其注重孝道。《沂蒙》中于宝珍每年冬天的晚上都为婆婆烧一块热石头暖被窝,当她老了的时候,她的两个儿媳也同样为她送来烧热的石头暖被窝,孝道的传承就通过这样一个生动的生活民俗细节体现出来。《老农民》中牛大胆虽然一生胆大,却不敢违背父亲临终的遗言。父亲不许她娶“灯儿”,他含泪跪在父亲棺前发誓,父亲才瞑目而去。之后,虽然灯儿对他情深义重,他还是不敢与她成亲,灯儿只好另嫁他人,两人历经波折直到晚年才重新走到一起。《大秧歌》中吴乾坤也总是把以孝治家挂在嘴边,对心肠歹毒的母亲甚至达到一种愚孝。母亲拿棍子打孙女,他为了保护女儿而头破血流,却从未对母亲有半句怨言。

山东民间信仰的范围相当广泛,人们一般不刻意区分佛教、道教,而是根据生产生活需要进行信仰崇拜。民间信奉较普遍的神祇有天地神(俗称“老天爷”)、 灶神、财神、山神、河神、海神娘娘、城隍、土地神等。在山东沿海各县,对海神娘娘的崇拜信仰更加突出。据说,海神娘娘是五代时福建莆田林姓之女,梦中救过海上遇难者,后被尊为海神。元明以来,由天妃晋封为天后。各处都建有天后宫,俗称海神娘娘庙。《大秧歌》中表现的是20世纪30年代的胶东一带,当时已经有一定的新思想在此传播,然而在大部分民众那里,还是深深受到民间信仰以及封建迷信思想的影响。对海神娘娘的信仰达到一种极端的状态,每年人们都会在海神娘娘生日那天表演大秧歌,祭祀海神娘娘,有时甚至还要用活人作为祭品。村里因为吴赵两家的恩怨而禁止两姓通婚,一旦有通婚者则要被抓沉海。这里的民间信仰虽然是由海洋渔业生产的不确定性带来的,但是被当地封建势力所利用。因此,严重束缚了当地人民的精神思想。

从以上多部电视剧中,我们都能感受到鲁剧带有一定保守倾向的传统文化立场。一方面反映出山东人仁义善良、淳朴无私的精神品质;另一方面,也反映出山东人固守传统、泥古不化的守旧局限。

(四)山东方言、戏曲、歌舞民俗与原汁原味的视听再现

鲁剧中的人物,多数都讲普通话。但是,在强调地域化倾向的电视剧中,会出现比较明显的方言色彩。比如《沂蒙》追求真实自然、朴实无华的风格,剧中的人物语言也都带有较强的方言腔调。剧中于大娘经常说“你知不道”“老落后”。她对于孩子们的称呼具有非常典型的旧时代山东农村风味,三个女儿分别叫“大妮”“二妮”“三妮”,对于出嫁了的大女儿则称呼“老孙家的”,对于自己的两个儿媳妇则叫“他大嫂”“他二嫂”。忠厚大叔则称呼老伴为“屋里头的”。直到于大娘在进步思想的影响下有了自主独立的意识,在申请入党的时候,由党的领导为她取了于宝珍这个名字,接着她也给两个儿媳妇起了名字:心爱、心甜。至此,这里的女人才结束了没有名字的生活。然而,忠厚大叔还是很看不惯,他说老伴“你要是能当官,狗都能驾辕”。所有这些生动质朴的语言都表现出了旧社会农村妇女在社会、家庭中所处的地位。

山东充满地域文化特色的地方剧种很多,其中吕剧、柳子戏、五音戏、梆子戏传唱较广。为了增加地方戏曲的元素,《老农民》中把乔月设置成一个戏班子成员,跟随马仁礼来到麦香村,因为马仁礼的地主成分而与他分手,转而追求牛大胆。在剧中,她多次唱起吕剧小段,比如《井台会》选段:“蓝瑞莲挑水桶自思自叹,想起了伤心事好不伤惨,我舅舅图钱财把我来卖,卖进了周家门受尽熬煎。”尔后,在田里干活的时候,乔月站在田间地头唱起了自编的吕剧小段《歌颂英雄牛大胆》:“麦香河三呀三道弯啊,麦香村出了一个人尖尖儿,他领着大伙儿闹土改,他的名字就叫牛大胆,就叫那牛大胆。”同样都是唱戏曲小段,人物前后的精神面貌已经截然不同。《铁道游击队》中特务队副队长丁二牛醉醺醺地唱着吕剧《下陈州》中的经典唱段:“听说那老包要出京,忙坏了东宫和西宫。东宫娘娘烙大饼,西宫娘娘卷大葱。”唱腔诙谐有趣,非常符合丁二牛的丑角身份。

山东的地方曲艺也较为发达,其中以山东快书、山东琴书、评书等艺术形式最受欢迎。电视剧《北方有佳人》以泉城济南作为故事发生的地域背景,再现了当时曲艺兴盛的民间书场。剧中寄萍为谋生计跟师傅殷诚茹学唱的小曲子,即是山东琴书。山东琴书原名“庄稼耍”,早期叫作“小曲子”, 是一种流行于鲁西南农村中的民间曲艺形式。它以唱为主,以说为辅,最早形成于曹州(今菏泽地区)一带,后陆续传入济南等地。清末,山东琴书呈现兴盛局面,名家辈出,流传广泛。山东琴书按照地域派系,可以分为南路、东路和北路三支。济南是北路琴书的中心,经过不断吸纳融合,形成了自己独具特色的艺术风格。邓九如是“北路琴书”创始人。1933年,他和其他名角赴天津演唱,在广播电台录制时,正式将“邓派琴书”定名为“山东琴书”。为适应济南观众的需求,他对演唱作了一番调整。如把鲁西南话改为济南话,用济南方言演唱琴书,对老曲调进行板式变化,创作出独特的北路唱腔等。《北方有佳人》中的师傅殷诚茹身上,便有邓九如先生的影子。山东琴书一般由数人搭档演唱,分别扮演不同角色,演唱、伴奏集于一身。以扬琴、坠琴、胡琴、简板为主要伴奏乐器,曲调缠绵委婉,十分动听。现在山东琴书已是国家级非物质文化遗产代表性项目。《北方有佳人》通过寄萍的成长学艺展现了山东琴书的发展历程,其中多次加入了山东琴书的唱段,如《反正话》中:“太阳出西落在了东,满天的月亮一颗星,万里晴空下大雨,树梢不动刮大风。”《断桥相会》中:“泪汪汪拉官人不肯撒手,尘世上你算个负义之流。自从你上金山挂袍还愿,哪一宿俺不等你鸡鸣更收。光恐怕好茶饭不到你口,又恐怕衣服破烂无人补修。又恐怕你吃醉酒倒卧街巷,又恐怕你到夜晚没人伺候。”另外,还有《吕洞宾戏牡丹》《刘伶醉酒》等剧目中的片段,由北路邓派山东琴书唯一传人姚忠贤为其中的师傅角色配音演唱,还原了北路琴书的声腔韵味。

民间小调和民间歌曲也是增强地域文化色彩的一种重要元素。《沂蒙》中把《沂蒙山小调》作为该剧的主题音乐,剧中的人物在剧情高潮时总是唱响这首诞生于临沂费县薛庄镇上白石屋村的民歌:“人人那个都说哎沂蒙山好,沂蒙那个山上哎好风光。青山那个绿水哎多好看,风吹那个草低哎见牛羊。高粱那个红来哎豆花香,万担那个谷子哎堆满场。咱们的共产党哎领导好,沂蒙山的人民哎喜洋洋。”这样一来,原本抒情的曲子因为电视剧苍凉的底色,便增添了更多的雄伟悲壮气息。《铁道游击队》中游击队员小坡赶车时,唱着修改后的民间小调《十二月调情》:“正月里来本是个正月正, 我光见这二妹子长得个年又轻,模样实在俊哎,我的妹子,为什么不过门,乖乖,爱着多少人;二月里来本是个龙抬头,我看到二妹子坐在大门口。”欢快的曲调调节了剧情节奏,增加了活泼的生活气氛。《马向阳下乡记》中齐槐跟老祖奶学唱了泗水地区在抗战时期流传的民间歌曲《大辫子甩三甩》:“大辫子甩三甩,甩到了翠花崖,娘啊娘啊,队伍要往哪开,小妮子,你别哭,哭也是挡不住,队伍他行军不兴带媳妇。”一首民歌唱出了当地民众积极参加抗战的热情。

山东民间乐舞发展也具有悠久的历史,其中秧歌是汉族具有代表性的一种民间舞蹈形式。一般由舞者扮成各种人物,手持扇子、手帕、彩绸等道具。山东秧歌有鲁北的“鼓子秧歌”、鲁东的“胶州秧歌”、胶东的“海阳秧歌”、鲁中的“平阴秧歌”等,其中“鼓子秧歌”“胶州秧歌”“海阳大秧歌”最为有名,号称“山东三大秧歌”或“山东三大民间舞蹈”。(10)山曼等:《山东民俗》,济南:山东友谊出版社,1988年,第434-435页。在电视剧《大秧歌》中,海阳大秧歌作为该剧着力表现的民俗文化,在剧中多次出现,推动着情节的发展。大红大绿的服装、色彩明艳的花伞、绸缎极具民间意味,鼓乐齐鸣、载歌载舞的热闹场景烘托出浓浓的节日氛围。而赵、吴两大家族利用斗秧歌的机会你争我斗,甚至暗藏武器、痛下杀手,给原本欢乐的秧歌场景增加了更多的紧张气氛和戏剧冲突。在日军侵略时期,大秧歌还成为一种反抗侵略者的手段。主人公海猫改编的秧歌歌词戏弄了日本军官,振奋了虎头湾人民的士气。

总体而言,鲁剧对山东方言、戏曲、歌舞民俗的运用增强了电视剧的视听效果,渲染了地方色彩,传播了地域文化。

二、鲁剧民俗呈现中存在的问题与反思

(一)民俗事象成为点缀,未能构成真正意义的民俗奇观和表现主体

申载春在《民俗与影视》一文中指出:“如果对众多的反映民俗的影视作品进行整体的考察,不难发现所谓民俗的影视整合大致可分三种类型:即复制式、点缀式和点化式。”(11)申载春:《民俗与影视》,《青海师专学报(社会科学)》2002年第6期。复制式一般是指影视作品对民俗形式的客观记录,而点缀式是民俗在影视作品中作为营造时空氛围的背景和衬托。点化式则是将民俗事象经过艺术点化,作为一种审美意象上升为影视表现主体。当前,山东电视剧中对民俗事象的表现,大多数还只是点缀式。比如电视剧《大秧歌》,从标题来看是最注重民俗事象的。该剧也是以海阳作为故事发生地,并在剧中多次加入虎头湾村民斗秧歌、舞秧歌、唱秧歌的场景。但是,海阳大秧歌这一列入国家级非物质文化遗产名录的传统民俗,在剧中并没有能够细致到位地呈现出来。观众看完电视剧,还是没能真正了解到海阳大秧歌与别的地方的秧歌到底有何不同、乐大夫又在秧歌队起到什么作用、大秧歌又是如何跟当地人的节庆生活结合在一起的。电视剧讲述身世悲惨的孤儿海猫,从一个油嘴滑舌的小叫花成长为一个有勇有谋的革命战士的过程。然而,海猫的成长并没有能够与海阳大秧歌有机地结合在一起。抗战故事的传奇色彩和海猫婚恋的纷争,不断消解着民俗文化本身的魅力。该剧整体叙事节奏拖沓,也影响到海阳大秧歌的有效传播。

(二)在还原民俗和创新民俗的边界上存在偏差

影视剧对民俗的表现不应是机械的复制,而应是根据剧情需要进行意象化、情感化的提炼与创新。但是,在还原与创新的边界上,应该把握好尺度,注重两者兼顾。

比如,电视剧《沂蒙》处处用心打造、还原真实的民俗空间。在人物服装造型、化妆等方面力求朴素自然。于大娘身穿补丁摞补丁的大襟棉袄,两位儿媳妇和女儿的棉袄也只是有点碎花图案。已婚女性全部都绾着圆圆的纂,脸色更是因为整体滤镜的原因而愈发灰暗。真实自然的装扮让人如同回到那个年代,更深切地感受到沂蒙人民生活的艰难困苦。而在那样的条件下,他们依然毫不犹豫地支持革命队伍,这种精神是何等的无私和可贵!《沂蒙》中无论是女人们的大襟衣服,还是土得掉渣的盘发,还有似乎是抹了煤灰的脸庞,以及那浓浓的沂蒙腔,都带来厚重的地域色彩。正如李掖平在评价歌剧《沂蒙山》时所说:“全剧的色调基本以灰黑、土黄为主,这种贯穿全剧始终的暗色调,是多灾多难的中华民族历史风貌和战乱岁月的真实写照。”(12)李掖平:《感天动地〈沂蒙山〉》,《求是》2019年第21期。电视剧《沂蒙》的整体色调正是为了突出其真实感和时代感。从还原民俗的角度,《沂蒙》极为贴近生活,并与该剧悲壮苍凉的艺术风格相吻合。但是从视觉呈现上来看,黑白的底色、阴郁的调子使全剧充满压抑的氛围。与之相反,电视剧《红高粱》同样是一部史诗级抗战大剧。故事发生在与沂蒙相隔不远的潍坊高密,而且该剧也在沂蒙红色影视基地进行了部分场景的拍摄。但是,《红高粱》电视剧的整体色彩是偏亮色的唯美主义风格。剧中九儿虽是农村女孩,身上却没有一丝农村人的土气,从她的发辫妆容到服装,虽然也是具有年代感的样子,但却极富时尚感的元素。这些看起来精致华美,却并不符合历史真实。两部电视剧对于民俗的不同表现方式到底应该选择哪一种,值得认真考量,具体问题应该具体分析。对于现实主义风格的电视剧,还是应该以还原民俗真实为主,而不应为了美感而抛弃真实。

曹保明也曾撰文指出,电视剧《闯关东》中有一些违背东北民俗的细节。比如“放山伐木放排人的鞋子应该穿的是一种叫‘靰鞡’的东西,而不是毡疙瘩”“用‘鲁味小凤凰’替代‘爆炒活鸡’是重要的失误”(13)曹保明:《电视剧〈闯关东〉严重违背东北民俗》,《文艺争鸣》2008年第7期。,等等。虽然这些问题也许都是一些微小的细节,但是如果观众对这种细节产生质疑,肯定会影响对整部剧的观感和评价。而对不了解真实情况的大多数观众来说,也会让他们形成一种错误的认识和判断。因此,虚假不实的民俗表现造成的影响不堪设想。

(三)传统民俗与抗日故事的结合有套路化的倾向

山东电视剧的民俗表现往往与抗日战争题材结合在一起。虽然这样叙事容易形成历史感的故事、传奇性的人物,但是大量这样的作品放在一起,观众也容易产生审美疲劳。《战火大金脉》《大秧歌》等剧都具有一定的史诗性特点,并且采用了“民俗+抗战”的叙事模式。一方面,以山东地域民俗作为全剧的结构性线索;另一方面,又以抗战时期主人公深明大义的革命故事作为叙事主体,在历史时空中讲述荡气回肠的人间传奇。这种叙述模式在某种程度上是有效的,既能够展现齐鲁大地的传统民俗风貌,又能塑造有血有肉的英雄人物,同时还能通过起伏跌宕的抗战情节吸引观众。然而,这种叙事的有效性还应建立在一定程度的创新之上,否则就会形成固定的叙事套路,从而失去对观众的吸引力。

(四)农村现实新民俗的表现不够充分

山东电视剧的选材多以历史感、年代感见长,对于当下鲜活的美丽乡村建设等现实表现和农村新民俗的挖掘还远远不够,只在少数作品中有所涉及。如《温暖的村庄》在山东威海荣成取景拍摄,当地渔民所居住的海草房是荣成特有的民俗建筑,电视剧以此为背景,尽显海边渔村风情。该剧围绕一个乡村男孩追求歌唱梦想的历程展开,广场舞作为一种新的民俗现象贯穿全剧,而由村里妇女们组成的舞蹈队编排的节目中加上了晾海带、晒渔网等独出心裁的动作,使节目充满生活气息。荣成渔家锣鼓是当地非物质文化遗产之一,是荣成渔民在沿海独特的地理环境、文化历史氛围和长期的海上作业中,形成的一种别具特色的民间音乐形式。早在明代,当地人就用锣鼓这种古老的乐器演奏乐章,表现大海的雄浑浩瀚,鼓舞人们与大海斗争的信心与勇气,表达满载而归的丰收喜悦。《温暖的村庄》中,在欢送王一鸣去市里比赛和迎接王一鸣胜利归来的时候,村里人都会在车站组织锣鼓队,制造欢乐气氛。此外,村主任老婆黄秀美做柳编工艺品,王一鸣的父亲王不开赶小海收海货,刘香玉的父亲开的渔家乐除了展示当地海鲜之外,还有胶东大饽饽等特色饮食。从这些民俗的展示来看,该剧具有一定的地域色彩。但是美中不足的是,虽然剧中村庄取名为天鹅湾,因为受拍摄时间的限制,没有拍摄到大天鹅到当地栖息的美好画面。因此,剧情也未能围绕人与自然和谐共存展开,只拘泥于王一鸣选秀这一件小事,未能表现出新民俗,以致影响了整部剧的格调。

三、山东民俗与鲁剧的创新策略

用现代化影像讲述山东故事,还需要进一步拓展题材领域,创新叙事策略,运用现代化的技术手段更新视听画面,用现实主义的原则提升民俗文化精神的新高度。

(一)拓展叙事题材,挖掘培育更多的民俗故事生长点

山东既有泰山文化、黄河文化、圣人文化、大汶口文化、龙山文化、海洋文化、民间戏曲、民间传说及众多非物质文化遗产等丰富的历史文化资源,又有山东杨家埠木板年画、六千年历史的博山陶瓷、驰名世界的潍坊风筝等民间工艺,还有李清照、辛弃疾、蒲松龄、王羲之、王士祯等历史文化名人。当前的鲁剧只是开发了其中的一部分内容,还有大量的民俗文化故事值得深入挖掘。如戴永夏在《山东民俗琐话》中所说:自清代开始,菏泽的花农就将牡丹运往广州出售(14)戴永夏:《山东民俗琐话》,济南:济南出版社,2012年,第164页。,中间辗转万水千山,历尽千难万险,这其中应有很多值得书写的故事。又如山东阳谷县城北的两个村庄都叫“迷魂阵”,这里街道走向斜曲,房屋朝向不一,外人进村,很容易迷失方向。传说这里是战国时期孙膑大败庞涓的古战场,是中国军事文化的活化石。这种特殊的建筑格局结合历史故事,也能生发出精彩的影像画面。还有外地人常用大葱来比喻山东,而自明代嘉靖年间,山东大葱就被封为“葱中之王”。将“葱高、白长、脆嫩、味甜”的章丘大葱的种植历史与美丽乡村建设的现实相结合,亦能产生具有品牌效应的传播热点。

(二)强化叙事策略,营造有机整体的民俗叙事格局

在叙事中,应将行业与民俗、人物与民俗、地域与民俗、故事与民俗紧密结合在一起,打造属于齐鲁大地的民俗奇观。具体来说,就是运用有机整体的叙事观念来结构全剧,以某个民俗事象作为叙事主体,以富有山东地域特色的地理风貌和自然空间作为背景,同时将某个行业的历史进程、血肉丰满的人物、悬念迭起的情节串联起来,使服装、饮食、节庆、建筑、交通等日常民俗为剧情服务,形成既富有文化气韵又具有叙事张力的大剧气象,向社会铺展一幅巨大的齐鲁大地民俗画卷。

(三)调动视听影像技巧,用现代化的手段让古老的民俗焕发活力

当下的影视市场,运用数字特效营造的宏大场面往往更能够赢得受众关注。我们在表现传统民俗的时候,也不应该一味沿用旧模式、老手法,而应当大胆地将新的技术手段与传统民俗文化相结合,在必要的时候运用特效手段来还原民俗场景,用流行音乐对接民间乐曲,启用年轻演员参与表演,从而打造更为新鲜的视听体验。

(四)坚持现实主义创作原则,坚守优秀传统文化的精神高度

在创作中,应当坚持现实主义原则,坚守文化精神的高度,用辩证的态度去看待民俗文化。在大力弘扬优秀传统文化的同时,对陈规陋俗进行彻底批判。任何一个民俗事象的出现都有历史传承,而对任何一个民俗事象的表现背后都有其文化态度。比如张艺谋导演的电影《大红灯笼高高挂》,就像是一个缩微的古代民俗博物馆。尤其是创造性地放大了“点灯”“封灯”“捶脚”等环节,表面上看似乎是一种猎奇,实质上是对古代一些陈规陋俗的鞭挞,对封建制度下滋生的男尊女卑的一种批判。而在《红高粱》之中,“颠轿”“唱酒神曲”等场景均在表现主人公喷薄而出的生命张力。因此,影视剧中对民俗的表现,也不应该只是让其成为可有可无的点缀,而应紧密结合剧作主题,提升全剧的文化品质,弘扬优秀传统文化精神。