关于《金瓶梅》中的“形误”“音误”字

——与杨琳先生商榷

孟昭连

(南开大学文学院,300371,天津)

1 张见

《金瓶梅》第二回:这婆子正开门,在茶局子里整理茶锅,张见西门庆踅过几遍奔入茶局子水帘下。[1]

杨释:“张见”义为看见、望见。“张”单用也有看望义。……“张”的看望义在其词义系统中找不到引申的线索,章太炎认为是“覘”的音转。《新方言·释言第二》:“《方言》:‘凡相窃视谓之,或谓之覘,或谓之占。’今音转如张。”[2]此说基本可取。

汉语无论古今,同词异字的现象普遍存在,并非某一古字分化而来。就“张”字而言,与其牵强附会地追寻与“觇”字的音转关系,倒不如说是与“睁”字的同词异字,二字并非是音转关系,而是同时存在的,只是发音的细微差异,造成了古代文人用了两个不同的字。根据是,在不同的文言或白话作品中这两个字可以组合为意思完全相同或大同小异的词,举例如下:

1)张目与睁目。

《后汉书》逸民列传第七十三:光又眠不应,良久,乃张目熟视,曰:“昔唐尧著德,巢父洗耳。”[4]

《明史》列传一百四十九:嗣昌怒,鞭之三日夜,且死,张目曰:“天道神明,无枉忠臣。”[5]

《全元散曲》十二卷“套数”:轻行停省惊睁目,迤逦即迷失记途,多因是抹坡错过多过阻。[6]

《三国志通俗演义》张益德据水断桥:张飞见他去其伞盖,睁目又叫曰:“吾乃燕人张益德!谁敢与吾决一死战?”[7]

《东周列国志》:只见扑蹋一声,似有人自上而坠,须臾推窗入来。桓公睁目视之,乃贱妾晏蛾儿也。[8]

《野叟曝言》第一一七回:素臣鼾声如雷,蒸气如云。天生睁目酣睡,红须直竖。[9]

“张目”例分布于从东汉到明末的各朝典籍中;“睁目”四例,从元至清。前者主要用于文言中,可知传统文人更偏爱用“张目”,所以使用的时间也较长;白话小说戏曲的作者更喜欢用“睁目”,虽然“目”为文言词汇,但“睁”的口语化很明显。“张目”与“睁目”在用字和运用文体上虽有一定区别,但在用法与词义上并无区别,都是“睁开眼”的意思,可以相互替换,实则一个词的两种写法而已。

2)张眼与睁眼。

《东观汉记》聚珍本:平交趾上言:太守苏定,张眼视钱,瞟目讨贼,怯于战功,宜加切敕。[10]

《醒世姻缘传》第八回:如今正在家里吃饭哩!这晁大哥可是听着人张眼露睛的没要紧![11]

《山水情》第十八回:谁知那鹧儿一个瞌睡撞在门上,撞痛了头皮,这才醒来。张眼一看,只见那门首立个人儿,俨然家主模样。[12]

《斩鬼传》第十回:楞睁大王大睁眼道:“怎么叫你打探钟馗,你又扯出活施鬼来了。”[13]

《红楼梦》第九十七回: 宝玉睁眼一看,好像宝钗,心里不信,自己一手持灯,一手擦眼,一看,可不是宝钗么![14]

《小五义》第十五、七十五回: 只觉得“噗哧”的一下,类若陷土坑内一般。睁眼一看,哎呀不好了,将二目迷失。……待了多时,睁眼一看,展南侠的宝剑早教人解下去了。[15]

“张眼”与“睁眼”,含义完全相同,亦可相互替换。但文言作品都用“张眼”,完全排斥“睁眼”,应该与“睁眼”的口语化更强有关。白话作品用“睁眼”更多,但并不排斥“张眼”。其实这也反映了文言与白话两种书面语的一个重要特征,即文言对口语具有较强的排斥性,白话则正相反,有的作品为了提高口语化程度,甚至大胆运用方言俚语;但是,为了“雅化”的修辞需要,白话作品并不完全排斥文言成分,如《金瓶梅》就是这方面的代表。

3)“张一张”与“睁一睁”。

《水浒传》第七十四回:那夥人齐道:“你只引我们去张一张。”……都去窗子眼里张时,见里面床上两个人脚厮抵睡着。[16]

《三刻拍案惊奇》第四回:却又听得后门外内眷且是说笑得热闹,便开了后门张一张,不料早被左邻一个杨三嫂见了。[17]

《海上尘天影》第二十七回:说什么怡红公子多情种,我病到临危也不来张一张。 悔从前枉把真心来托你, 岂知是行云流水太无良。[18]

《平鬼传》第十二回:溜搭鬼睁一睁说道:“你可是陶家大妹子吗?”厌气鬼道:“正是。”[19]

《续金瓶梅》第四十三回:没事的防篱察壁,骂儿打女,摔匙打碗,指桑骂槐,吵个不住;搜寻丈夫,不许他睁一睁眼看妇人。[20]

《三宝下西洋》第二回至第四十八回:好个老祖,定一定元神,睁一睁慧眼,却原来是个栖霞岭……方才把个眼皮儿睁一睁,哪晓得师父就来……摆一摆虎头,睁一睁环眼,只见番阵上站着一个女将军。[21]

以上“张一张”“睁一睁”诸例,意思也完全相同。再与上述“张目”与“睁目”、“张眼”与“睁眼”的全部例子结合起来看,“张”与“睁”在意义上完全相同,只是读音上稍有差别,而这种差别应该是由方言读音及文人的用字喜好造成的,也不存在着所谓“音转”的关系。

2 说此亲事

《金瓶梅》第三回:他那边有了个文嫂儿来讨帖儿,俺这里又便常在家中走的卖翠花的薛嫂儿,同做保即说此亲事。[22]

杨释:万历本原文此句作“同做保即说此亲事”。梅节先生对照了两种版本,发现“保即”北京大学藏崇祯本作“保山”,日本内阁文库藏崇祯本作“保正”,并根据第七回、第九十一回均作“保山”的现象,认为原“即”字应为“山”字草书形近致误,校改为“同做保山,说此亲事”。但杨文认为:“山”“即”字形并不相近,梅说难从。句子断如上文,文意通顺。“即说此亲事”谓便说了这门亲事。[23]

图1 “山”“即”“正”

孟案:梅节先生的校勘方法是对的,从北大崇祯本改“即”为“山”也是对的,尤其是他认为万历本的“即”,两种崇祯本一为“山”一为“正”的原因,是因“草书形近致误”,可以说是一个精彩的发现,值得肯定赞扬!因为在一般人看来,“山”与“正”因形近致误尚有可能,但“山”与“即”的字形并不相近,致误的可能不是太大。杨文认为“‘山’ ‘即’ 字形并不相近,梅说难从”,主要原因可能正在这里。笔者为此翻阅了书法字典中的草书写法,发现笔画甚简的“山”“正”二字,与笔画稍繁的“即”字确实十分相似,所以万历本中的“即”,两种崇祯本一作“山”一作“正”,都有其“合理性”。但考虑到第七回、第九十一回有几次连称媒婆为“保山”,原文中的“即”只能是“山”而不会是“正”。故原文的断句也应随之更改为“俺这里又便常在家中走的卖翠花的薛嫂儿同做保山,说此亲事”。如此断句,也有充分的文本依据。因为“说此亲事”“保山”等语,在第九十一回媒婆陶妈妈为孟玉楼介绍李衙内时,也用过两次,一次是陶妈对玉楼说的。

陶妈妈道:“(李衙内)要寻个娘子当家,一地里又寻不着门当户对妇。敬来宅上说此亲事,若成,免小媳妇县中打卯,还重赏在外。”[24]

第二次是吴月娘对玉楼说的。

吴月娘便说:“你当初原是薛嫂儿说的媒,如今还使小厮叫将薛嫂儿来,两个同拏了帖儿去,说此亲事,才是理。”……一个是这里冰人,一个是那头保山。[25]

不但此二例的人物语言就是“说此亲事”,而且紧接着的作者叙述语言又以“保山”与“冰人”相对以指媒人,可进一步证明第三回此例作“……同做保山,说此亲事”是正确的,而绝非杨琳先生主张的“……同做保,即说此亲事”。顺便提一句,“说此亲事”的表述方法,在《二刻拍案惊奇》中也出现了两例,分别是卷十五《韩侍郎婢作夫人 顾提控椽居郎署》:“徽商听得此话,去央个熟事的媒婆到江家来说此亲事,只要事成,不惜重价。”[26]卷十七:“有个闻舍人,下在本店,丰标不凡,愿执箕帚。所以要老汉自来奉拜,说此亲事。”[27]反观“即说此亲事”一语,除在万历本《金瓶梅》出现过这一次,自古及今的汉语书面语中并无第二例,以之作为杨琳先生观点的反证,应该是有说服力的。

3 回文邉锦笺

万历本第十二回:一手挝过来,拆开观看,却是一幅回文邉锦笺,上写着几行墨迹。[28]

孟案:始见杨曰“‘邉’为何义,无人校释”,颇学讶异:“边”字自古至今是百姓口语,人人都懂,童叟皆知,难道还需注释吗?没想到,训诂学在“边”字上真的派上了用场!杨释认为这个“边”是“诗”的形误,所以原文应该是“一幅回文诗锦笺”。那么,何谓“回文诗锦笺”呢?杨释没有说明,但据字面理解,只能是锦笺上印上了一首回文诗,书写者再在这首回文诗上挥墨。但笔者认为,杨琳先生的这种理解,真的是差之毫厘,谬以千里。首先,繁体之“邊”与“诗”的字形,无论真草隶篆都相差甚远,绝不可能产生形误的问题,即使在“连书”的情况下也不会混同。其次,也是问题的关键,杨将此处“回文”理解回文诗之“回文”,未免让人哑然!显然,杨先将此处之“文”理解成了文字,铸成了第一步错误;而“回文”在书面语中是一种诗体,故引起了杨琳先生的第二步错误;但《金瓶梅》中是“回文边”,如何说得通呢?只好牵强附会地把“边”释作“诗”的误形,这是第三步错误。

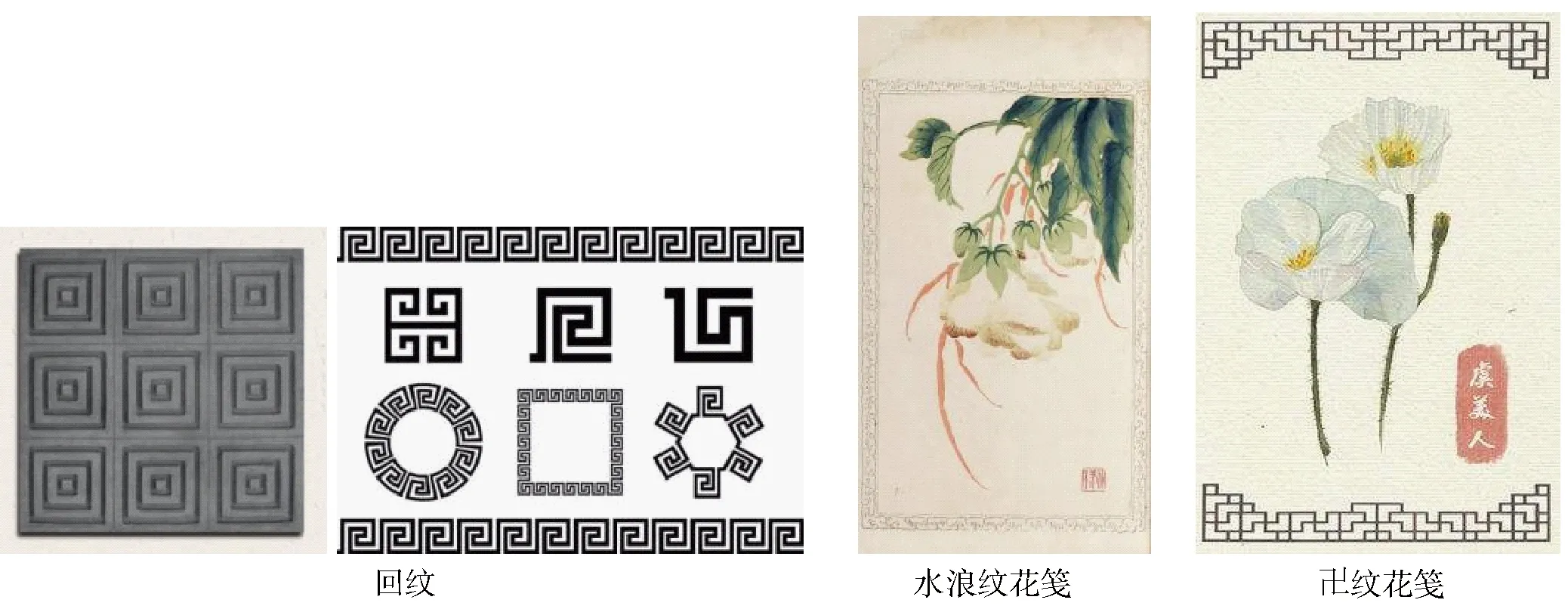

图2 回纹与花笺

其实,这里的“文”并非文字之义,是指的花纹、纹路,“回文”是指“回字纹”,也就是以连串的“回”字构成的花纹图案。回字纹是由古代陶器和青铜器上的雷纹衍化来的,以横竖折绕组成如同“回”字形的几何装饰纹样,连绵往复。民间赋予回纹吉利永长、富贵不到头的寓意,多用在传统工艺的装饰之中。如雕刻、年画、剪纸、纺织、瓷器、漆器、珐琅器、葫芦器等,都有广泛运用。除了这一种,常见的还有如卍字纹、如意纹、云纹、水浪纹等。因这种纹路大多用在各种工艺品的边框中,故称“回纹边”或“回纹框”。所谓“锦笺”是指精美的花笺,根据所绘内容的不同,可分为山水笺、人物笺、动物笺、百花笺等,分类繁多。就传世的花笺考察,不带边框的花笺较多,带边框的以单线纹最多,其次是水浪纹、卍字纹。

4 连二快子

《金瓶梅》第十二回:这个抢风膀臂,如经年未见酒和肴。那个连二快子,成岁不逢筵与席。[30]

孟案:“连二快子”出现在第十二回描写应伯爵等人抢着吃饭的一段赋体文中,这段文字是《金瓶梅》中的一段奇文。作者的笔像把锋利的刀子,棱角分明地雕刻出这帮帮闲子弟的真实面目,无情地剖析了他们的丑恶灵魂。作者使用了极其刻薄的语言把应伯爵之流喻为“犹如蝗蝻”“好似饿牢”“食王元帅”“净盘将军”,入木三分地描绘出众人贪馋不堪的吃相,一桌饭菜不消一刻工夫便风卷残云,“吃了个净光王佛”。杨认为“‘连二快子’难以理解”,出人意料。其实,这个词从字面上很好理解,意思也很简单,就是“一筷子连一筷子”,形容人抢吃抢喝,其相不雅。“连二”作为一个词,《汉语大词典》收入了,解释是“指两物相连”,举例是宋刘攽《瑞荷》诗:“连二雕成白玉盘,合欢裁作青油扇。”[32]清黄六鸿《福惠全书·钱谷·截票免比》:“连二免比票,一截票存算,一归农免比,合缝用印。”[33]这种用法小说中也不乏其例。

《儿女英雄传》第二十八回 :一进房门,只见一个连二灶上弄着大旺的火,上面坐着个翻开的的铁锅。[34]

《济公全传》第一百六十八回:里间屋里炕上有两只箱子,地下有一张连二抽屉桌,有一个钱柜,东房做厨房。[35]

第一例的“连二灶”是指两个灶口相连的灶,一般是一大一小,大灶烧饭,小灶炒菜。第二例是“连二抽屉桌”是指有两个抽屉的桌子,若有三个抽屉则曰“连三桌”。“连二”除了与名词相连,还表示动作的连续。如:

《续济公传》第一百三十一回:济公不等说完,就连二连三的摇头道:“不必不必,我也不得功夫转身进去了,马上我就要到镇江张钦差家里去捉妖呢!”[36]

《林兰香》 第三十八回:又见香儿、彩云于家人仆妇心爱者便连二连三的赏赐,丫环侍女心嫌者,就无好无歹的折磨。[37]

“连三”也是一个词,《汉语大词典》解释为“连续三次和连接三物,引申指连续不断”。“连二”“连三”还可以联合为“连二连三”,或作“接二连三”“连三接二”等,用来修饰动词,是表示动作一个接一个,连续不断。正是在这个意义上,白维国先生将“连二”释作“一次又一次地;不断地”无疑是正确的。杨释将原文的“连二筷子”曲解为“不断地筷子”,并以西方语法的“主谓宾定状补”那一套作标准,谓之“不辞”,令人失笑!中国古人没学过西方语法,他们写诗文遵照的是汉语的“诗法”与“文法”,“辞”与“不辞”有自己的一套标准。马致远“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马”,一个动词都没有,“辞”还是“不辞”?在笔者看来,把“连二快子”改成“连出筷子”才是真正的“不辞”,在古代书面语中,无论文言还是白话,都没有这种用法。

5 老

《金瓶梅》第十四回:月娘道:“今日说道,若道(到)二娘贵降的日子,俺姊妹一个也不少,老与二娘祝寿去。”[38]

杨释:“老”介休本校改涂点表示删除。崇祯本改作“来”。……对传世文本中难以理解的字词如能做出合理解释,不可视为衍文,故删除“来”字不可取。……我们认为“老”为“者”之形误。[39]

孟案:“不少老”难通。杨琳先生认为崇祯本改“老”为“来”是臆改固然不错,但又认为“老”是“者”的形误,同样难以服人。杨举“叔叔是必记心者,奴这里专候”为例,而此例在崇祯本及《水浒传》的对应情节里并无“者”字,故以此例作证,说服力不强。至于认为“‘者’‘着’音同互通”,用“着”来证“者”,亦颇无力。虽然在现代普通话中,“者”与“着”读音相近,但在山东方言中,这两个字的发音差别很明显,很难互通。另外,万历本原版是有标点的,以小圆圈作断句符号,点在字的右下角作为停顿,而这一句的标点是断在“少”的右下角,说明“一个也不少”应该停顿,“少”后不可能再有一个语气词“者”。

图3 “都”“老”

其实,此句中的“老”是“都”字的形误,在原版中是下句的首字,全句应作:

月娘道:“今日说道,若道(到)二娘贵降的日子,俺姊妹一个也不少,都与二娘祝寿去。”

“都与”在《金瓶梅》用例甚多。如:“西门庆便把茄袋内还有三四散银子都与王婆”“剩下些破卓坏凳,旧衣裳,都与了王婆”“本卫亲识,都与他送行”“把四个都与我收监,不日取供送问”“到处都与西门庆滚捏过”“连那鸨子都与我锁了墩在门房儿里”等,共十余处。其中“都与他送行”“都与我收监”等句式与“都与二娘祝寿”完全相同,可作“老”字应为“都”字形误的有力佐证。

6 光单、并

《金瓶梅词话》第十五回:瑠璃瓶光单美女奇花,云母障并瀛州阆苑。[40]

图4 “耀”“开”“并”

正确解释“光单”之误,首先要对这两句联的含义从文学的角度有个大致的认识,然后再来探讨正确的用词。这两句的大意是说琉璃瓶上画着美女与奇花异草,云母屏风上呈现着瀛州阆苑的美景。云母障,是用云母石做成的屏风,它与一般屏风不同的是,上面的图像不是人工画出来的,而是云母石经过切割打磨后自然呈现出来的纹理。唐代诗人王维有“君家云母障,时向野庭开。自有山泉入,非因彩画来”的诗句,后两句说的就是云母屏风上有山泉流淌,那是自然形成而非人工画出来的。明代诗人王鏊有《海月庵观灯》诗,中有“云母障开星乱点,天机文断水微波”的诗句,也是说的云母屏上有点点繁星,天河似乎泛起微波。

《金瓶梅》此例,杨说“光单”是形误的“殚”,并说“殚”义是“极尽”,可与“并”对文。但这个“极尽”并不只是“全”“都”之义,而是“用尽”“使尽”,如“殚精竭虑”就是用尽了精力与心思,“殚天下之财”即费尽天下的财力。若将上句中的“光单”替换为“殚”,那么“琉璃瓶用尽(或画尽)美女奇花”能通吗?鄙以为,上句的“光单”应是“耀”的误写,而下句中的“并”亦不通,应是“开”字的形误,这两句应作:

琉璃瓶耀美女奇花,云母障开瀛州阆苑。

意思是琉璃瓶上闪耀着美女奇花,云母屏上开出了瀛州阆苑的仙景。以“耀”对“开”,无论对仗、平仄还是诗意,皆甚妥帖。

7 濡伋、飞浅

万历本第一回:“万里彤云密布,空中祥瑞飘帘,琼花片片舞前檐。剡溪当此际,濡伋子猷船。顷刻楼台都压倒,江山银色相连,飞浅撒粉漫连天。当时吕蒙正,窑内嗟无钱。”[42]

孟案:杨琳先生不同意以上诸说是对的,因为大家都把焦点集中在“伋”上,虽然说法不同,但都是往“滞留”的意思上靠拢。不幸的是,杨琳先生虽否定了别人的观点,但思路并未超出上述几家,只不过把“伋”换成了“仞”,又把“仞”变成了“忍”,连绕了两个圈,最终也还是回到了“滞留”的含义上。因为大家受到了《水浒传》“冻住子猷船”的影响,而“濡”字本就有“停留、迟滞”,所以对“濡”字并未产生怀疑。例中所引子猷访戴的故事非常有名,好在文字不长,不妨征引如下:

王子猷居山阴,夜大雪,眠觉,开室,命酌酒,四望皎然。因起彷徨,咏左思《招隐》诗。忽忆戴安道。时戴在剡,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”[44]

王子猷夜起彷徨之际,忽然想起朋友戴安道,马上乘小舟连夜拜访,但至家门而不入,马上就折返。故事可能有真实的成分,但结局应该是为表现“魏晋风度”而虚构的。然而不论虚实,结果是“兴尽而返”,而不是像《水浒传》上说的子猷船在剡溪上被“冻住”而无法动弹。《水浒》中的故事是发生在北方,作者借这个典故来描写雪下得很大,天气非常寒冷,故意篡改了故事的结局,有一定道理。《金瓶梅》故事虽然由《水浒传》引发,但作者在这个典故的处理上,是否一定与《水浒传》作者完全一致?比如我们抛开“冻住”“滞留”这样的思路,重新回到典故的本来面目上去,是否能得到另外一个结果?在这种思路的引导下,笔者认为,“濡伋”二字不是只有“伋”有问题,“濡”字也有问题。“濡伋”二字实际是“雪夜”二字的形误。例句中的文字应该是“剡溪当此际,雪夜子猷船”。“雪夜子猷船”一语最早见于明初胡粹中《题青山白云图》一诗中,原诗甚长,最后两句是“不惜东山谢公屐,且回雪夜子猷船”。成书于万历年间的《金瓶梅》,作者一定是看过胡粹中这首诗,才将“雪夜”替代了“冻住”,让访戴典故回到了本来的面目。

图5 “雪”“濡”“夜”“伋”

这首词中还有一句“飞浅撒粉漫连天”,“浅”容与堂本《水浒传》原作“琼”,崇祯本作“盐”,今本或作“盐”,或作“琼”。杨琳先生认为“改作‘盐’‘琼’均非是,‘浅’应为‘铅’之音误字”,并举唐刘禹锡《终南秋雪》、唐谢偃《观舞赋》及《初刻拍案惊奇》卷二四中的诗句以证。首先应该肯定,杨释所举例证说明“铅”或“铅粉”可以代指雪,这是没有问题的。至于此句中的“飞浅”是否就是“飞铅”,还要打个问号。原因是,在同一首词里,前一句的“濡伋”是形误,下一句的“浅”又变成了音误,一般而言,这种情况发生的概率极低。因为形误与音误发生的环境是不同的,形误是一种视觉错误,只有在一个人对着草稿誊写的时候才会发生;而音误是一种听觉错误,是在一人念稿一人记录的时候才会发生。既然“濡伋”是形误,下句的“浅”也应该是形误,这才符合逻辑。

正是遵循这种逻辑,笔者认为“浅”是“绵”字的形误,此句应作“飞绵撒粉漫连天”。“飞绵”本指柳絮,如南北朝祖孙登《咏柳》:“驰道藏乌日,郁郁正翻风。抽翠争连影,飞绵乱上空。”[45]宋郑刚中《春到村居好四绝》“春到村居好,清明欲禁烟。乱红桃下雨,轻白柳飞绵。”[46]现在吾乡徐州方言中,仍称“柳絮”为“柳绵”。因飞舞的柳绵像雪花,故古代诗文中常以“飞绵”代指雪花,或以雪花代指柳絮。宋廖行之《萍乡道中》“飞绵漫空白雪舞,叠巘插汉青螺攒。”上句是以白雪喻柳絮。元虞集《己卯腊八日雪为魏伯亮赋》:“官桥柳外雪飞绵,客舍樽前急管弦。”诗中的“飞绵”则是喻雪花飞舞如柳絮。更重要的是,“飞绵”在《水浒传》《西游记》中各有一用例:

图6 “绵”“浅”

《水浒传》第九回:“作阵成团空里下,这回忒杀堪怜,剡溪冻住子猷船。玉龙鳞甲舞,江海尽平填,宇宙楼台都压倒,长空飘絮飞绵。三千世界玉相连,冰交河北岸,冻了十余年。”[47]

《西游记》第九十回:“峰排突兀,岭峻崎岖。深涧下潺湲水漱,陡崖前锦锈花香。……青鸾声淅呖,黄鸟语绵蛮。春来桃李争妍,夏至柳槐竞茂。秋到黄花布锦,冬交白雪飞绵。四时八节好风光,不亚瀛洲仙景象。”[48]

很显然,脱胎于《水浒传》的《金瓶梅》此例,就是根据《水浒传》此处文字改编而成的,“剡溪冻住猷船”被改成了“剡溪雪夜子猷船”,只是“雪夜”误成了“濡伋”;“长空飘絮飞绵”被改成了“飞绵撒粉漫连天”,而“绵”字又误成了“浅”字。

8 与了

万历本第一回:一个好色的妇女,因与了破落户相通,日日追欢,朝朝迷恋,后不免尸横刀下。[49]

此例梅节先生校注谓“‘了’应为‘個’。本书底本‘個’简作‘个’,与‘了’形近多混讹。”杨琳先生认为“此说非是”,并举了三个例子,说明“与了”不误。这三例是:

1)你与了我一纸休书,你自留他便了!

2)不要武大一文钱,白白与了他为妻。

3)可可薛爷在那里,悄悄与了个熟老娘三钱银子。[50]

那么,这三例能说明梅节先生的校注“非是”吗?鄙以为不能。原因很清楚,所举这三例中的“与”和“一个好色的妇女”例中的“与”并不是一码事,词性、词义均不同。简而言之,所举三例中的“与”是动词,即“给”的意思,后面是可以加“了”的,这三例中的“给”替换“与”而句子原意不变。

但在“一个好色的妇女”一例中,“与”是介词,即“跟”“和”的意思,“与”后是不能有时态助词“了”的,但可以加“个”。例如:

《清平山堂话本》卷三“刎颈鸳鸯会”:于今又有个不识窍的小二哥,也与个妇人私通,日日贪欢,朝朝迷恋。[51]

《西湖二集》第四卷“愚郡守玉殿生春”:原来这个试官是汪玉山,与个同窗朋友相好,几番要扶持那个朋友做官。[52]

《连城璧》卷七“妒妻守有夫之寡 懦夫还不死之魂”:丈夫未死之先,与个丑陋丫头偷了一次,云收雨散之后,被他看出破绽来。[53]

同理,与“与”语法作用完全相同的介词“跟”“和”,后面也不能有时态助词,可举现代汉语中的几例来说明:

后来,小丽还是和(了)我好上了,到底是怎样好上的,就不细说了。[54]

他暗暗地告诉自己,今后一定要跟(了)爸爸做一对有福同享、有难同当的快乐父子。[55]

植物与(了)植物的病虫害是一对冤家,有植物就有病害、虫害。[56]

为了对照,笔者在这三例中的介词“和”“跟”“与”后面用括号分别加上了时态助词“了”,试读一下,无论具有深厚语言文学素养的文人,还是一般读者,都会发现这样的句子是不通的,因为现代口语和书面语中都没有这种表达方式;只有去掉“了”,这三例才是通顺的。正因为如此,梅节先生结合《金瓶梅》底本多有将繁体的“個”写为简体“个”的现象,认为原来的“了”是“个”的形误,这个结论无疑是正确的,而且也有大量相似的例子可以佐证。相反,作为语言学著作甚丰的训诂学者,杨琳先生连这么简单的语法常识都不懂,实在令人难以理解。尤为自相矛盾的是,既然坚持“‘与了破落户相通’不误”,为什么又说“‘与了破落户相通’谓‘跟破落户相通’”,偷偷地去掉“了”字,而不说“跟了破落户相通”?这不是逻辑混乱吗?