后内侧改良L形切口治疗复杂后pilon骨折的临床效果

冯彦江 曹向阳 俞光荣 杨生民 李西要 明晓锋 王振 赵栋 王甜

(1.河南省洛阳正骨医院(河南省骨科医院),河南洛阳 471000;2.同济大学附属同济医院,上海 200065)

后pilon骨折是一种特殊类型的踝关节骨折,主要特点是后踝骨折线沿胫骨远端冠状面延伸至内踝后丘,常合并踝关节后脱位和踝关节软骨面塌陷骨块(Die-punch骨块)[1]。Forberger等[2]回顾研究发现,在后踝骨折中,约73%存在显著近端移位(距骨后侧半脱位)。因此在临床上后pilon骨折并不少见,只是多数在三踝骨折及后踝骨折中报道。目前由于缺乏对后pilon骨折的足够认识,临床病例报告较少,缺乏相关统计数据等[3],后pilon骨折的损伤机制、骨折分型、手术入路及治疗策略尚未达成共识。对于后pi⁃lon骨折的手术方案,多主张切开解剖复位内固定治疗。为达到后关节面的解剖复位,临床中多种手术入路已经被报道,但手术入路的选择尚无统一标准[4]。对于后内侧损伤较重的复杂后pilon骨折,常规的后外侧入路及后内侧入路常存在软组织牵拉困难,骨折显露不充分以及复位、固定困难等问题。本研究回顾分析17例采用俯卧位下后内侧改良L形切口进行切开复位内固定(open reduction and internal fixation,ORIF)治疗的手术方法和临床疗效。

1 资料与方法

1.1 纳入与排除标准

纳入标准:①参照俞光荣教授分型[5]、Klammer分型[6]诊断为Ⅲ型的后pilon骨折;②踝关节正位X线片中有或无典型的“双边征”,CT扫描提示后内侧骨折向近端移位>2 mm,或合并后内侧Die-punch骨块且大小及移位>2 mm;③新鲜闭合性骨折;④能如期随访且术后随访时间≥12个月。

排除标准:①病理性骨折;②后内侧骨折损伤较轻或Die-punch骨块<2 mm;③合并严重多发伤及内科疾病不能采取俯卧位的患者;④存在意识障碍或精神疾病;⑤不能如期随访者。

1.2 一般资料

参照上述标准,共纳入2016年5月至2018年12月收治的患者17例,男10例,女7例,年龄23~66岁,平均(49.2±12.1)岁;术前摄踝关节正侧位X线片,CT扫描显示:均合并内踝、腓骨骨折,其中踝关节正位X线片15例出现“双边征”,合并Die-punch骨块9例,累及内踝后丘部骨折5例,累及内踝前丘骨折8例,完全内踝骨折4例,合并外踝骨折13例(其中1例螺旋形骨折),腓骨中下段骨折4例(2例横断骨折,2例楔形骨折)。入院后予闭合复位,其中2例行石膏固定,15例行跟骨持续牵引。本组病例均在软组织肿胀消退,皮肤出现褶皱后行切开复位内固定术。本研究经医院伦理委员会批准,所有患者均知情同意并签署同意书。

1.3 手术方法

在全身麻醉或持续硬膜外麻醉下,患者取俯卧位,在止血带控制下手术。

图1 后内侧改良L形切口入路示意图

行后内侧改良L形切口(图1),即切口起于踝关节后方近端10~12 cm,沿跟腱内侧(0.5~1 cm)向远端走行,于内踝尖平面向前侧弧形延伸(呈反L形)至内踝下方约1 cm处为止;依次切开浅、深筋膜,尽可能避免切开屈肌支持带,辨明胫后动脉、胫后神经及长屈肌,沿长屈肌与胫后神经之间平面(第一平面)进入,显露胫骨远端后侧,在切口前侧分离全层筋膜皮瓣,于内踝后缘与胫后肌腱之间平面(第二平面)切开,显露内踝及胫后肌腱沟;根据术前CT扫描结果判断胫骨远端后侧骨块及存在Die-punch骨块的大小及移位情况,切开胫距关节后方关节囊,存在Diepunch骨块者向内侧翻开后内侧骨块,显露压缩的Die-punch骨块,用骨刀或骨膜起子将压缩的Diepunch骨块连同一定量的松质骨块(软骨下0.5~1 cm)从关节面下方的松质骨内向远端顶起复位,复位关节面后若骨折近端存在骨质缺损可给予少量人工骨填塞支撑复位后关节面,若Die-punch骨块游离,复位后用直径1.0~1.5 mm克氏针临时固定并向前穿出,此时以骨折近端为参照,复位后外侧、后内侧骨折,对于合并外踝或腓骨骨干骨折的,有时不能解剖复位后外侧骨块,则可通过外侧切口先复位外踝或腓骨骨折,再复位后外、后内侧骨折。透视确定外踝、后踝解剖复位、关节面平整后,将3.5 mm T型锁定板或后踝解剖锁定板置于胫骨远端后侧,两翼固定至后内侧及后外侧骨块上,避免接骨板置于踝沟,远端的螺钉避免进入关节内。内踝骨折处复位后采用半螺纹空心钉固定,必要时支撑接骨板固定或辅于克氏针固定,外踝给予解剖板固定,腓骨采用管型接骨板或重建接骨板固定。术中骨折复位固定后行Cotton试验,检查下胫腓联合的稳定性,合并下胫腓不稳定者行下胫腓螺钉固定。对于屈肌支持带切开的给予缝合,逐层缝合,包扎伤口,所有患者未留置引流管。

1.4 术后处理

术后超踝支具固定踝关节中立位6周,患肢适当抬高,给予伤口换药、抗炎、消肿、预防下肢深静脉血栓形成等处理,术后第2天指导患者在无痛或轻微疼痛下行踝关节及足趾非负重功能锻炼。根据骨折愈合及踝关节功能恢复情况指导患者下地逐渐负重行走至正常生活。对于置入下胫腓联合螺钉的患者,术后12周取出螺钉。

1.5 术后随访及疗效评价

记录患者手术时间、术中出血量,观察伤口并发症发生情况。患者术后均行踝关节正侧位X线及CT扫描评价骨折复位情况。骨折愈合前每个月门诊复诊,骨折愈合后3个月、6个月、12个月复诊及电话随诊,随访期间常规拍摄踝关节正侧位X线片评估骨折愈合情况、患肢功能及观察并发症发生情况。末次随访采用美国足踝外科协会(American Orthopaedic Foot and Ankle Society,AOFAS)踝-后足评分标准[7]进行临床疗效评定,优:90~100分;良:75~89分;可:50~74分;差:<50分。通过视觉模拟评分法(visual ana⁃logue scale,VAS)评估患者负重行走时疼痛情况。记录伸膝状态下踝关节活动度(range of motion,ROM)。

1.6 统计学方法

采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。所有计量资料采用均数±标注差的形式表示。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

本组1例患者术后切口出现浅表感染,加强换药后愈合,其余切口均愈合,无深部感染及神经血管损伤。手术时间110~190 min(包括闭合伤口时间),平均(162.4±21.8)min。术中出血量50~200 ml,平均(129.7±48.3)ml。骨折愈合时间11~18周,平均(14.1±1.9)周。术后X线、CT扫描显示:14例解剖复位,2例后外侧关节面移位1~2 mm,1例后内侧关节面移位约1 mm。

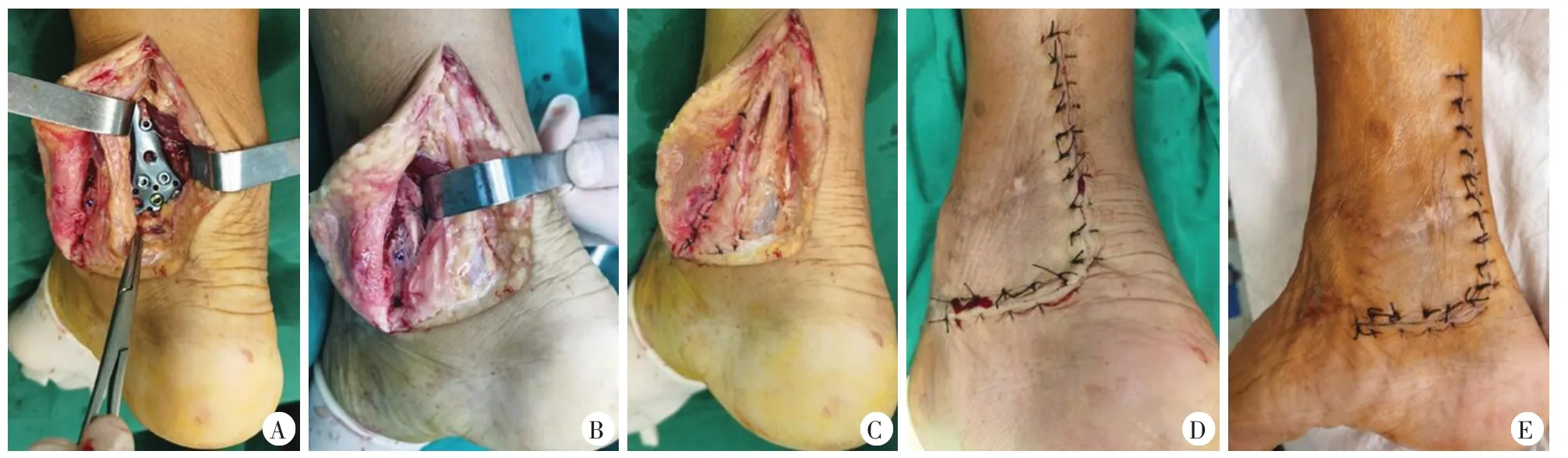

17例患者随访12~25个月,平均(15.6±3.5)个月。1例术后17个月下地行走时踝周仍有肿胀伴有背伸跖屈受限;1例术后12个月刚下地行走时踝管处有不适感,行走后症状逐渐消失;1例出现距骨骨软骨损伤,1例出现轻度屈长肌挛缩,经康复治疗后恢复;其余患者功能恢复良好。随访期间未出现骨折复位丢失及内固定物失效;末次随访AOFAS踝-后足功能评分为70~98分,平均(89.1±7.5)分。其中优13例,良3例,可1例,优良率94%。VAS评分0~5分,平均(1.5±1.3)分;踝关节ROM:跖曲10°~45°,平均(35.6±9.5)°;背伸0°~22°,平均(12.8±6.1)°。典型病例见图2。

3 讨论

3.1 后pilon骨折的损伤机制及骨折特点

Hansen[8]首先用“后pilon骨折”来定义由垂直暴力合并或不合并扭转暴力导致的胫骨远端后侧关节内骨折,认为后pilon骨折兼具旋转暴力和垂直暴力两种损伤机制。俞光荣等[5]认为在损伤过程中更多的是复合暴力,垂直与扭转暴力的比重不同会导致不同类型的后pilon骨折。本组病例中15例形成“双边征”,13例合并外踝骨折,其中1例外踝呈长螺旋形骨折,其余呈斜行骨折,4例合并腓骨中下段骨折。目前未将腓骨骨折的情况纳入后pilon骨折的分型中,后pilon骨折的特点就骨折累及整个后踝冠状面达成共识,但尚无一种分类方法完全归纳骨折特点[3]。

图2 患者,女,45岁,扭伤致右踝关节肿痛17 h余,入院后9天采用俯卧位下后内侧改良L形切口结合支撑接骨板治疗,术后CT示关节面解剖复位

3.2 俯卧位下后内侧改良L形切口的优势

Chaparro等[9]指出由于后内侧没有韧带附着,因此有必要直视下复位固定,而后内侧入路是实现此目的的有用方法。Mason等[10]认为对于波及后内侧结构的后踝骨折,尤其是合并关节面粉碎塌陷的骨块时,单独采用后外侧入路处理较为棘手,使用后内侧入路是必要的,通过后内侧入路可以增加后踝骨块的解剖复位率[11]。Wang等[12]采用改良的后内侧入路治疗复杂的后pilon骨折16例。这种改良的后内侧入路通过仰卧位下一个切口进行三个平面的操作,术后所有患者骨折获得满意的复位(关节面位移小于2 mm),未发现伤口并发症,认为这是一种安全的可替代的手术方法。笔者[13]认为后pilon骨折应根据骨折分型、腓骨骨折位置及Die-punch骨块的大小位置选择合理的体位及入路。由此可见,合适的体位及手术入路是获得后踝解剖复位的关键。

良好的体位利于术中软组织的保护及术者操作,仰卧位下通过后内侧改良L形切口或改良的后内侧入路以及侧卧位下后外侧入路均可显露后踝,但是软组织牵拉及复位较为困难,也不利于固定。笔者认为后内侧损伤较重的复杂后pilon骨折采用俯卧位下后内侧改良L形切口的优势主要体现在以下4个方面:①安全性:切口距离跟腱内侧缘0.5~1 cm之间,切口正下方是胫后神经外侧缘,能够避免神经的直接或间接损伤;②良好的手术视野:第一平面通过胫后神经血管束后方与屈长肌之间进入,向内侧牵开胫后神经血管束,可良好地显露整个胫骨远端后侧结构,便于切开后侧关节囊,翻开后内侧骨块显露Die-punch骨块;第二平面通过切口反L形弧向内踝前丘的切口设计,利于向外侧牵拉长屈肌及跟腱,利于向前侧分离全层筋膜皮瓣并能清晰显露整个内踝,通过沿胫后肌腱前侧切开向后方牵开胫后肌腱,能够显露内踝后侧、胫后肌腱沟及部分后内侧,向前方显露内踝前丘部。通过两个手术平面直视下评估骨折复位质量,能有效避免骨折块在冠状面上出现旋转;③软组织保护:无需过多牵拉皮瓣,能够直视下保护胫后神经血管束,且胫后神经血管束连同胫后肌腱、趾长屈肌腱一并向内侧牵拉处于松弛状态,轻柔的操作可有效避免牵拉过程中神经血管及肌腱的损伤,本组患者术后无一例出现神经损伤症状;④内置物置入:利于直视下精确置入胫骨后方接骨板及避免内置物对踝管的激惹。

3.3 复位顺序及固定方式的选择

笔者认为复位顺序需根据是否合并Die-punch骨块及腓骨或外踝的骨折来综合考虑。①合并外踝骨折:先复位Die-punch骨块,必要时行1.0~1.5mm克氏针临时固定,再复位后踝二部分骨折、外踝骨折,如果不能解剖复位后踝骨折,则Die-punch骨块复位后先复位外踝骨折,通过下胫腓后韧带牵拉间接复位后踝外侧骨折及纠正踝关节侧方移位,最后复位固定内踝骨折。②合并腓骨骨干骨折:先复位Die-punch骨块,再复位后踝骨折、内踝骨折,如能解剖复位则给予内固定,最后复位固定腓骨骨折;如不能复位,则复位Die-punch骨块后先通过腓骨外侧入路解剖复位腓骨骨折并行固定,再复位后踝及内踝骨折,最后行Cotton试验检查下胫腓联合稳定性,对下胫腓联合不稳定者给予下胫腓联合螺钉固定。

对后pilon骨折,目前后踝的固定方式主要有前向后螺钉固定、后向前螺钉固定及后侧支撑接骨板固定[14]。Anwar等[15]研究发现接骨板固定模式的微动量是最小的,前向后螺钉固定模式的微动量是接骨板固定模式的23倍,后向前螺钉固定模式的微动量是接骨板固定模式的16倍。本组患者采用3.5 mm T型锁定板固定或后踝解剖锁定板,术后随访未出现内固定物失效、骨折再移位及内固定激惹胫后神经造成的感觉异常。笔者认为支撑固定时应注意:①接骨板螺钉的位置:由于踝关节结构中后踝较前踝向远端延伸,且胫骨侧面角(tibial lateral surface an⁃gle,TLS)平均80o,置入远端螺钉时避免螺钉进入关节腔。避免将螺钉或接骨板置于踝沟,以免妨碍胫后肌腱的滑动。②慎重使用加压螺钉:使用加压螺钉时可能造成压力通过接骨板向远端推移造成复位丢失。

3.4 术后并发症的预防

后pilon骨折治疗的目的必须兼顾软组织保护、骨折解剖复位及坚强固定[16],采取后内侧入路时因瘢痕形成可能会刺激神经血管,从而引起跗管综合征[17]。Hoekstra等[18]认为采用后内侧入路,只要注意保护好胫后神经血管束,术后并发症是有限的。虽然改良L形切口能够良好地显露胫骨远端后侧及内侧,但是软组织损伤相对较大地存在着皮瓣和软组织感染的风险,故在显露第二平面时需分离全层筋膜皮瓣最大程度保护皮瓣的血供,术中操作时将胫后肌腱、趾长屈肌腱及神经血管束作为一整体进行保护,并轻柔操作,关闭切口前先将胫后肌腱前方与皮瓣间隙关闭,避免留有空隙形成血肿,然后间断缝合深筋膜。本组患者术后并无伤口感染及神经血管损伤,1例术后12个月刚下地行走时踝管处有不适感,行走后症状逐渐消失,笔者认为可能是局部瘢痕形成对踝管产生刺激所致;1例出现轻度屈长肌挛缩而并无典型的马缰绳畸形,可能是牵拉过程中造成肌腹的损伤所致。骨折解剖复位并坚强固定是术后早期主被动踝关节背伸、跖屈功能锻炼的前提,本组患者术后第2天在医生指导下行主被动功能锻炼,末次随访VAS评分及ROM恢复较理想。

综上所述,俯卧位下后内侧改良的L形切口,通过1个切口两个手术平面,能够良好地显露胫骨远端后侧、后内侧Die-punch骨块及内踝骨折,可直视进行解剖复位后关节面,有效避免胫后神经血管的医源性损伤,通过支撑接骨板坚强固定,术后早期进行踝关节功能锻炼,能有效减少或避免术后关节僵硬,是治疗后内侧损伤较重的复杂后pilon骨折的一种安全有效的方法。