中美公路弯道标志设置浅析

刘 勇

(3M中国有限公司,广州 510663)

截至2019年,我国汽车保有量突破2.6亿辆,公路总里程达484.65万km,其中高速公路达14.26万km[1],我国的道路建设规模和道路使用已成为世界交通大国。我国要从世界交通大国迈向世界交通强国,除在基础设施硬件的规模建设外,在交通科学管理方面需不断创新发展,并向发达国家学习。

美国对公路弯道安全的研究起步较早,也较系统。从2006年开始,美国联邦公路局主持专项研究如何提升弯道内的交通安全水平,并发布了《弯道安全提升的低成本措施》的技术报告,该报告综合了美国相关的研究论文和文献,总结出有效、低成本的工程改善措施,如交通标志、交通标线、轻度破损的路面改造措施,且每隔一段时间会根据新的研究结果进行更新,2016版是最新版本,在报告中提出了以下交通标志的改善措施[2]:

1) 增大交通标志的尺寸,可提高标志的识认性。

2) 在道路两侧同时设置相同内容的标志,可提高标志被发现的几率。

3) 在建议速度标志杆上粘贴一条反光材料,可降低车辆通过弯道的平均速度,最高可降低16 km/h。

4) 使用荧光黄反光材料制作线形诱导标志,可降低乡村公路弯道上18%~35%的碰撞事故。

5) 在弯道警告标志和诱导标上配套使用黄闪灯能降低37%~76%的弯道碰撞事故。

6) 在弯道中设置车速反馈标志,能明显降低弯道通过速度,减少5%~7%的弯道碰撞事故。

目前,我国大陆还没有一个国家级管理机构把道路弯道安全的提升作为一个固定的专题项目来持续研究和跟踪,但近年弯道交通安全也受到不少交通研究者的关注。赵晓华等[3]通过驾驶模拟试验,发现警告标志位置会影响车辆在弯道前直线路段的行驶速度,驾驶员在弯道路段对速度的纵向控制过弯前后速度的波动性。张智勇等[4]利用高精度车载GPS对小客车在不同弯道半径下的运行速度进行采集,建立距离与运行速度的预测模型,以实际运行速度的85%作为建议速度值,并给出建议速度标志的设置间距,指出当弯道上连续设置建议速度标志时,可有效降低车辆的实际运行速度。韩磊等[5]提出交通工程设施信息量对驾驶员行车时注视强度、扫视强度和眨眼强度均有显著影响。弯道内设施信息量应适度,低信息量和高信息量条件下驾驶员辨识和搜索能力及注意力集中程度较差,不利于行车安全。徐良杰等[6]研究了在冰雪环境下弯道诱导标的色彩识认效果,蓝色和红色标志拥有最佳视认效果,蓝色标志略优于红色标志;车速在20 km/h~50 km/h 时,视认距离为33 m~41 m,且拥有良好的稳定性,绿色标志视认距离稳定性较差,黄色标志视认距离整体最低,且二者均不利于行车安全性。

本文就公路弯道的交通标志设计,对比分析了国内的GB 5768.2—2009《道路交通标志和标线 第2部分道路交通标志》、JTG D82—2009《公路交通标志和标线设置规范》和美国2009年版的《交通控制设施统一手册》,从驾驶需求分析的角度,探寻美国交通设施设计规范背后的科学依据,供国内交通设计、管理同行借鉴。

1 弯道的驾驶任务分析

美国公路合作研究组织NCHRP(National Cooperative Highway Research Program)是美国公路运输协会联合美国联邦公路局共同成立的研究机构,着力研究公路规划、建设、设计、运营、维护中出现的各种问题,每年都会发表各类的研究报告,这些报告被美国及世界很多国家作为制定国家标准和规范的参考依据。其中编号为600的报告《公路系统人因工程指南》中,对平面曲线道路中的人因工程有着详尽的论述,包括弯道驾驶任务的分析、驾驶者对曲线道路的感知、曲线路段驾驶速度的选取、帮助驾驶者安全操控等措施。

该报告中按驾驶任务的不同把弯道分成了4个阶段,分别是接近弯道、发现弯道、驶入和通过弯道、以及驶出弯道,如图1所示,并对每个阶段的驾驶任务、视觉需求大小、有效信息传递模式、车辆操控需求、影响车速的因素都有具体的描述,如表1所述。

图1 弯道的4个阶段[7]

2 驾驶者对弯道的感知研究

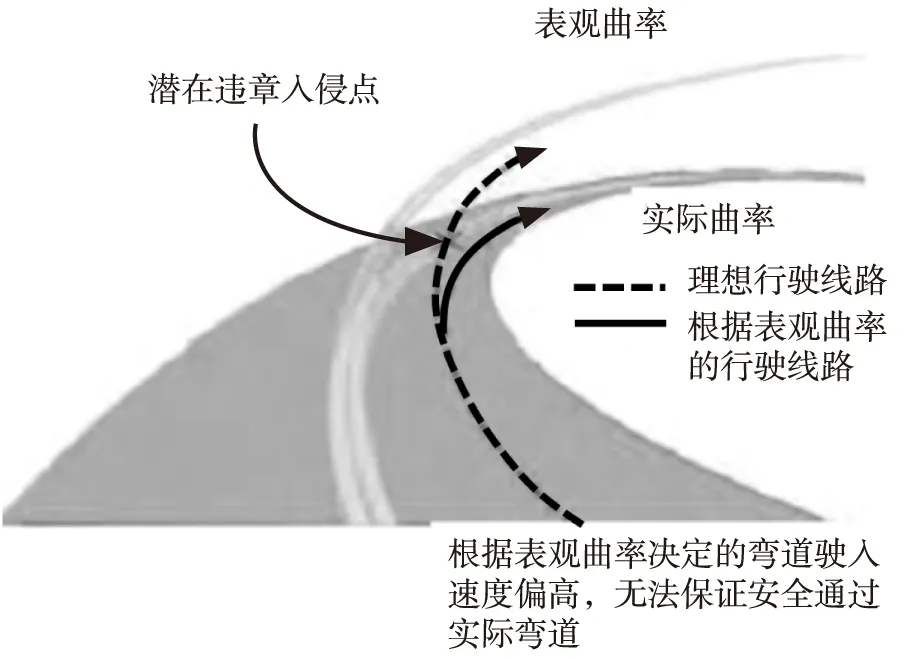

表1中的主观预期和曲率判断,即指每个驾驶者对弯道的危险程度有自身的感知。在接近和进入弯道后,驾驶者会根据前方道路轮廓及特征得出自己认为的弯道曲率,这个曲率称之为“视觉曲率”,驾驶者通常会依据它来判断以什么速度通过这个弯道是安全的,虽然驾驶者也会从交通标志上获取限速信息,但视觉曲率依然会是影响驾驶速度的主要因素。而这种视觉曲率和弯道的实际曲率往往并不一致,在凹形竖曲线和平面曲线叠加的弯道中,视觉曲率会比实际曲率小,即驾驶者感知的弯道比实际的更平坦,这就会诱使驾驶者以更高的速度通过弯道,如图2所示。图2中,虚线为驾驶者主观认知的弯道路径,实线为实际的弯道路径,二者路径有偏差,如驾驶者不及时调整驾驶方向和速度,会在弯道中心处附近侵入到相邻车道,造成潜在的交通事故点。

3 弯道的偏角和弯道半径

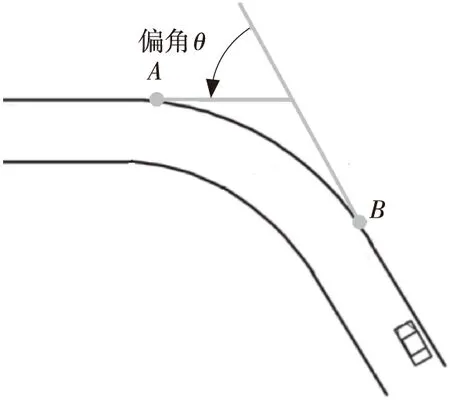

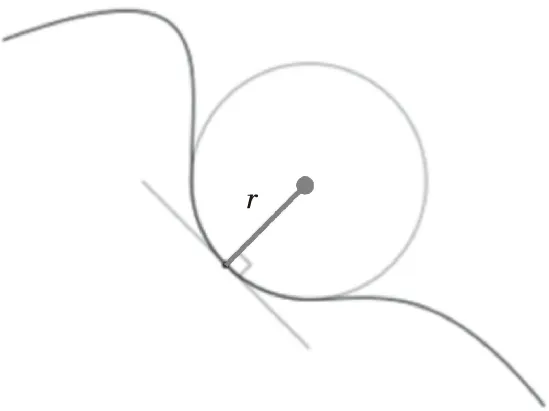

偏角和弯道半径是道路交通上常用来表征弯道缓急的2个参数。偏角的定义是曲线起点处的切线与曲线终点处的切线相交时所形成的夹角,如图3(a)所示。弯道半径又称为弯道曲率半径,是连接弯道中心与弯道上任一点的线段,如图3(b)示,r即为该弯道的曲率半径。

表1 弯道4个阶段的驾驶任务和局限[7]

图2 视觉曲率与实际曲率的差异[7]

偏角和弯道半径这2个参数都能在一定程度上表征曲线的弯曲程度,但在实际弯道中,哪一个能更准确地体现弯道给驾驶带来的困难,是偏角越大,驾驶难度越大,驾驶需求越高?还是弯道半径越小,驾驶难度越大,驾驶需求越高呢?来自美国密西根大学交通研究院的Omer TSIMHONI 和 Paul A. GREEN[8]曾就这个问题做过专门的试验。试验邀请了24名合格的驾驶者,年龄最小为18岁,最大的超过55岁,男女驾驶者各半,试验设备包括驾驶模拟器及眼动仪等,道路设计有13种不同类型的弯道,其中包含20°、45°、90°三种不同的偏角,582 m、291 m、194 m、146 m四种不同的弯道曲率半径。

该试验得出一个重要的结论是无论在任何年龄段,其在弯道中的视觉需求与弯道半径呈线性相关,

(a) 偏角

(b) 曲率半径

而视觉需求并没有随着偏角的变化呈现出显著不同[8]。由此可见,弯道半径比偏角更能表征弯道对驾驶需求的影响。

4 弯道中交通标志的设置设计思路

在上述分析和试验基础上,下面仅以交通标志这一类设施为例,剖析弯道4个阶段不同的设置和设计思路。

1) 接近弯道阶段。该阶段驾驶者的负担不大,继续按正常的驾驶方式和速度操控汽车,该路段需设置弯道预警标志和相对应的建议速度标志,让驾驶者获知前方道路形态的变化信息及相应的速度调整信息。

2) 发现弯道阶段。该阶段,驾驶者会逐渐发现前方道路的变化,会根据前方道路轮廓及特征得出他感知的弯道曲率,即视觉曲率,并开始调整车速,操控汽车使车辆保持在现有车道,此阶段可再次设置弯道预警标志及建议速度标志,重复提醒驾驶者前方的弯道信息和建议速度信息。在接近弯道的位置,要开始设置弯道诱导标,协助驾驶者更清晰地判断弯道轮廓,修正自己的视觉曲率。

3) 驶入和通过弯道阶段。该阶段驾驶者的主要任务就是根据前方景物不断修正自己的视觉曲率,并相应调整车速和方向,操控车辆保持在安全的车道上行驶,该阶段驾驶者需要的只是直接的道路轮廓诱导信息,因此在弯道内的交通标志只能是诱导标,而不应有文字类或复杂图形类标志,否则会对驾驶者操控汽车造成潜在干扰。

4) 驶出弯道阶段。该阶段驾驶者从紧张的汽车操控中逐渐松弛下来,希望把汽车加速到进入弯道前的正常车速,可设置限速解除标志。

以上4个阶段需设置的交通标志有弯道警告标志、弯道内建议速度标志、线形诱导标志以及限速解除标志,这几类标志的设置位置、标志大小、间距同样蕴含着科学的人因工程及驾驶需求分析。美国2009年版的《交通控制设施统一手册》中对这些标志在弯道中如何设置有着非常详尽的规定。

4.1 交通标志设置的必要性

弯道警告标志、线形诱导标志、建议速度标志设置的必要性规定如表2所示。依据进入弯道前的设计速度与弯道内的建议速度之差来判断各类标志设置的必要性,分为3类:

必须:在该类弯道上必须设置这类标志。

推荐:在该类弯道上应该设置这类标志。

可选:在该类弯道上根据其他道路条件进行判断,可设置,也可不设置。

随着速度差值的增大,各类标志设置的强制性也逐渐增多,速度差值在32 km/h及以上,则所有标志都必须设置。

表2 弯道相关标志设置要求[9]

4.2 警告类标志设置的前置距离

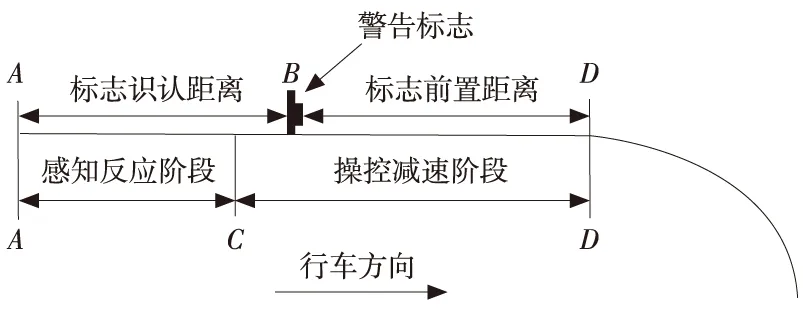

根据警告标志的前置距离规定,如果进入弯道前的设计速度为96 km/h,而弯道内的建议速度为16 km/h,那该块弯道警告标志应设置在弯道起点前105 m处,这个距离是如何得出的呢?以下为具体的演算过程,如表3所示,其驶入弯道过程如图4所示。

图4中,弯道中A点为驾驶者发现标志点,B点为弯道警告标志设置点,C点为驾驶者阅读完标志开始减速点,D点为弯道的起点,从空间距离上解读AD=AB+BD,即标志识认距离+标志前置距离,而从驾驶任务上解读AD=AC+CD,即标志的感知反应阶段+操控减速阶段。

标志的感知反应阶段在国外通常称之为PRT(Perception-response time),指驾驶者发现标志、识认标志、决定行动、开始行动的时间总和,这个时间目前被广泛认可是2.5 s,在这段时间内汽车向前行驶的距离为AC。操控减速阶段是指驾驶者将目前的速度降低至弯道内的建议速度的时间,在这段时间内汽车向前行驶的距离为CD,可通过以下计算得出驾驶者完成这2个阶段的驾驶任务后汽车移动的距离。

AC阶段驾驶者是以正常的设计速度匀速行驶,则AC的距离为:

AC=vt

式中:v为驶入弯道前的设计车速,即为96 km/h,单位换算后为26.4 m/s,t=2.5 s,则AC=26.4×2.5=66 m。

表3 警告标志的前置距离[9]

图4 驾驶者在弯道的感知及警告标志设置示意

CD阶段驾驶者是在做匀减速运动,操控车辆把车速从道路的设计时速减到弯道内的建议速度,所以CD的距离可以根据公式得出:

式中:v为驶入弯道前的限速,即为96 km/h,单位换算后为26.4 m/s;v0为弯道内的建议速度,即为16 km/h,单位换算后为4.38 m/s;a为汽车减速度,MUTCD中确定其为3 m/s2。将各数值代入公式,计算可得:

则AD=AC+CD=66+112.8=178.8 m,而AD=AB+BD=AC+CD=178.8 m,则BD=178.8-AB。AB为标志的识认距离,是指能识别该标志的最远距离,它的计算公式是标志识认距离=标志识认指数×字符高度,在MUTCD中认定其为75 m,则BD=178.8-75=103.8 m,即该弯道警告标志的前置距离为103.8 m,近似等于105 m。

4.3 线形诱导标志的尺寸和设置间距

在MUTCD中,线形诱导标志是被归为警告标志类,每一类警告标志根据道路级别的不同,以及单车道和多车道的不同,其尺寸都有非常明确的规定,尺寸最小是在普通道路上的单车道道路,为450 mm×600 mm,尺寸最大是在高速公路上,为900 mm×120 mm。

2003版MUTCD对线形诱导标的设置间距没有做出具体的推荐数值,只是笼统地要求必须要保证驾驶者在任何时候都能看到至少2块以上的线形诱导标志,设置的线形诱导标志必须要有足够的可视距离,以保证驾驶者有足够的反应时间来操控汽车。在2003年—2009年间,美国学者做了大量的试验研究,论证轮廓标的数量和有效性,其中Elisabeth R. Rose 和 Paul J. Carlson[10]的研究结果最为著名,提出不同曲率的弯道对线形诱导标志数量需求不同,对小半径的弯道,驾驶者的视野中只看到2块诱导标是不够的,视野中看的诱导标数量越多,车速下降越快,并根据弯道曲率半径的不同给出了具体的线形轮廓标的设置间距[10]。2009年版MUTCD参照Elisabeth R. Rose 和 Paul J. Carlson[10]的研究结论,列出了具体的推荐间距数值。间距设置的依据是弯道曲率半径及弯道内的建议速度,曲率半径越小,建议速度越低,则设置的间距越小,即设置越密,对驾驶者判断弯道的曲率越有帮助。

5 对国内弯道设施设计的启发

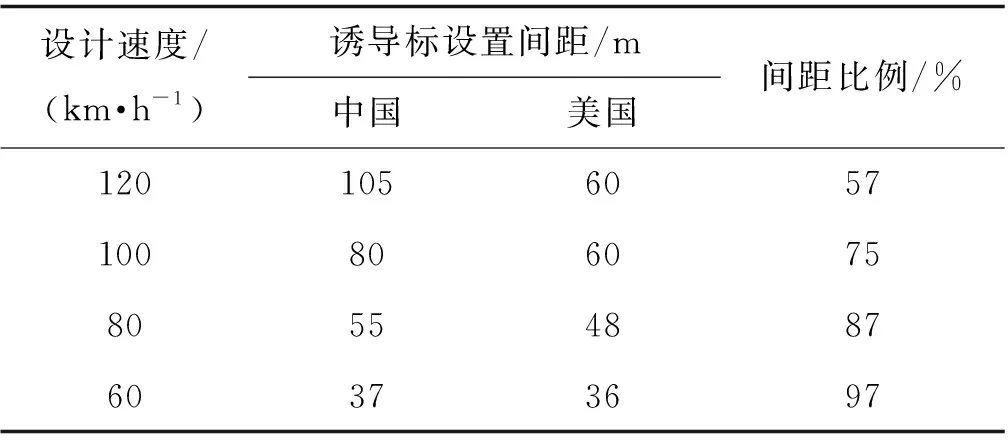

美国较中国大陆提早40年进入汽车时代,人因工程和驾驶需求等基础性研究也早在上世纪60年代就已开始,参与研究的机构有高校、企业、民间行业协会、各州的交通部及美国联邦公路局等,目前已形成门类齐全的研究体系,每年都会就新出现的交通安全问题进行专项研究。官方会依据这些最新研究成果对交通安全设施的应用规范进行及时修订,持续改进道路交通安全。中国用不到10年的时间走完了西方近40年才走完的道路,几乎是跑步进入汽车时代,导致在思想观念上造成了长期的“重建设,轻管理”。现行交通设施应用规范还停留在国内10年前的科研成果上,比如国内还在以弯道偏角大小作为判别是否需要设置诱导标的依据,且诱导标设置密度的依据是将进入弯道前的设计速度作为唯一判定标准,而没有综合考虑弯道曲率半径以及弯道内的限速等。笔者根据现行的中美交通设施规范,就弯道内诱导标的尺寸及设置间距进行对比,结果如表4、表5所示。由表4、表5可知,在同等级公路条件下,美国设置诱导标的尺寸远大于我国规范要求,最大的面积差了3倍;而在同等设计时速下,美国设置诱导标的密度高于我国,在设计速度为120 km/h道路上,设置密度高了接近1倍。更大的标志尺寸和更短的设置间距,意味着给驾驶者提供了更远的识认距离,更准确的弯道线形轮廓信息,驾驶者有更长的操控安全距离,更精准的弯道曲率判断,也就有了更安全的驾驶条件。在道路基础建设上,国内已经和发达国家并驾齐驱甚至超过,但在交通安全、效率、管理上还有较大的差距。要想在这些交通软实力上迎头赶上,一方面要尽快建立健全交通安全基础研究梯队和体系,另一方面可借鉴美国等西方发达国家的研究成果,快速提升我国在交通设施的应用管理水平,以匹配我国现阶段及未来的道路使用及交通运输规模。目前,GB 5768.2—2009《道路交通标志和标线第2部分:道路交通标志》正在进行大的修订,从该标准的征求意见稿中看到偏角已不再作为弯道诱导标的设置依据了,诱导标的间距设置是按照弯道半径的不同作出了规定。虽然和美国相比,还存在一定的差异,但说明标委会的专家们已看到了其中的问题并开始着力改进,相信随着这一新版本的发布,国内公路标志设置将上一个新的台阶。

表4 中美诱导标设置间距比较[9,11-12]

表5 中美诱导标尺寸比较[10,12-13]

6 结束语

1) 公路弯道按照其驾驶任务的不同分为接近、发现、驶入通过、驶出4个阶段,根据每个阶段不同的驾驶需求来设置不同的交通标志。

2) 相比偏角,弯道曲率半径能更准确地表征弯道驾驶难度,弯道内标志的设置位置、尺寸、间距都与之密切相关。

3) 警告类标志设置的前置距离与道路的设计速度及弯道内的限速有关,在设置时需考虑驾驶者的感知反应时间和车辆减速距离。

4) 弯道诱导标的尺寸和设计间距与弯道的曲率半径及弯道内的限速有关,曲率半径越小,弯道内的限速越低,则设置的间距越小,即设置越密,对驾驶者判断弯道的曲率越有帮助。

5) 国内应重视交通管理及交通设施安全系统专项研究,建议采用弯道曲率半径及限速作为弯道标志的设计依据,加大弯道标志的尺寸,加密弯道诱导标的设置,以提高标志的识认性和诱导效果,满足驾驶者在弯道上安全驾驶的需求。