乡村地区道路交通安全设计研究

鲍业辉,李瑞勤,郭 晖

(江苏省城镇与乡村规划设计院,南京 210019)

农村公路包括县道、乡道和村道3个层次,是中国公路网的重要组成部分,也是服务农民群众生产、生活和农村经济发展的重要基础设施。随着新农村建设、乡村旅游以及村村通工程的推进,农村公路从1958年的58.6万km发展到2018年底的405万km。农村出行机动化、增量化趋势显著。但由于乡村既有交通设施大多是在村民自建道路的基础上改建,且后期规划设计重“通达”而轻“设计”,乡村道路城市化,供需不匹配。交通设计安全隐患突出,交通设施普遍缺失,出行环境存在诸多安全问题。

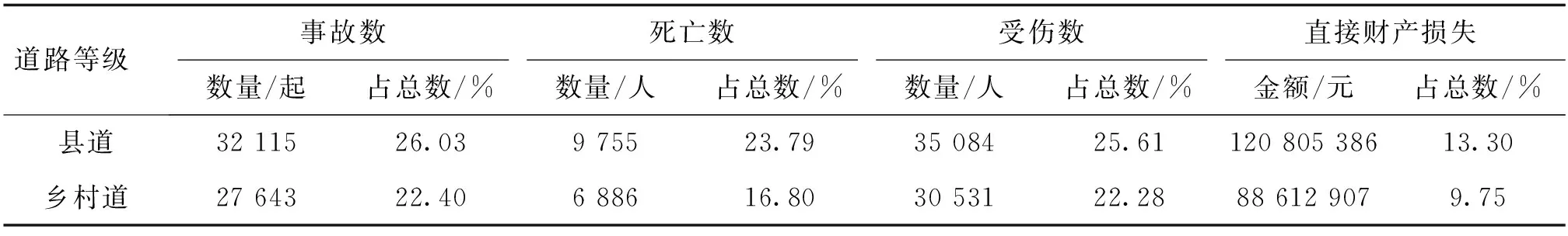

根据《交通事故统计年报》,2014年—2018年全国道路交通事故中,县乡道交通事故年均事故数量占总数39.5%,死亡人数占总数56.8%。以2018年为例,按道路等级划分,其交通事故分析见表1。由表1可知,县乡道事故数量占22.40%,死亡人数占16.80%,受伤人数占22.28%,直接财产损失占9.75%。按肇事人行业划分,其交通事故分析见表2。由表2可知,农民肇事事故数量为22.26%,死亡人数占26.18%,受伤人数占22.23%,直接财产损失占15.55%。

表1 2018年全国交通事故分析(按道路等级划分)

表2 2018年全国交通事故分析(按肇事人行业划分)

乡村公路交通安全问题成为众多部门的重点研究内容。

2015年,交通运输部提出“四好农村路”建设的意见,并提出在2020年,县、乡道安全隐患治理率基本达到100%,农村公路危桥总数逐年下降。

2019年,国家提出建立城乡基础设施一体化规划机制,要求推动城乡路网一体规划设计,畅通城乡交通运输连接,加快实现、县、乡村(户)道路联通、城乡道路客运一体化,完善道路安全防范措施。

随着村庄人居环境整治、美丽宜居乡村建设,农村基础设施建设力度逐步加强,乡村地区交通快速城市化,其交通安全成为交通管理及村庄发展的重点问题。本文从理论和时间进行更为系统的深入研究,以更好地指导乡村建设。

1 乡村交通特性及事故原因分析

1.1 乡村交通特性

交通设施的供给,必须结合人的交通特性,才能实现供需匹配。目前,交通特性调查主要针对城区,而乡村地区交通需求特性与城区有本质区别,主要从以下5个方面进行分析。

1) 人口结构

第六次全国人口普查显示,农村60岁以上人口占比14.98%,65岁以上占比10.09%,进入老龄化社会,且老龄化程度严重于城镇。

老龄人口视力、听力下降,信息应变和处理能力下降,反应速度慢、敏捷程度低,且安全意识薄弱、安全知识欠缺[1]。

2) 出行时间

与村庄生活的节奏和内容相对应,村庄交通与城市交通有明显差异,村庄生活与农忙、务工息息相关。城市交通一般呈现明显的日早晚高峰,而村庄交通在时间分布上在月份、季度上呈现显著差异[2]。

农村人口一般会在农闲时期选择镇区“兼职”,但由于地理位置偏远,出行时间会比较早,最早约凌晨3:00,而8:00至9:00、11:00至12:00形成2个小高峰,结束时间一般在20:00。农村青壮年大多外出打工,在春节1月—2月出行次数明显增多,出行机动化程度明显提高[3]。

农村出行时间分布与其生活习性相关,量小而分散,日出行次数少,但单次出行时耗较高。交通出行需求规模小而容易被忽视,高峰时期规模突增,设施水平又不足以支撑,形成供需矛盾。

3) 出行目的

农村居民日常出行以生活型购物为主,占比达到42%;其次是上班上学出行,约占19%;探亲访友占18%[1]。与城镇相比,刚性出行少,弹性出行多。

4) 出行距离

结合农村居民的出行目的及农村的区位,农村居民的出行距离一般较大,约为4.92 km,远高于城镇居民出行距离。

5) 出行方式

电动车出行比例非常高。一方面,大部分电动车升级为电动小汽车,多用于接送孩子上学。其次,驾驶电动车无需驾驶证,驾驶人大部分没有经过正规的驾驶培训,驾驶水平低、安全意识薄弱,形成了安全隐患[4]。

通过以上分析,可以看出农村地区出行具有人口老龄化、出行数量小、出行时间离散、出行距离较大、出行方式机动化的整体特征。在农村道路快速城市化的背景下,形成了易被忽视的农村交通老龄化与农村交通快速化之间的矛盾,产生了交通隐患[3]。

1.2 事故原因分析

经过60年的发展建设,我国农村公路基本实现了村村通。但大部分村庄的道路只是实现了“从无到有”的突破,道路在设计、建设过程中的理念、质量问题突出。

1) 路段

等级公路穿越集镇、乡村现象普遍,特别是位于高速公路、一级公路、铁路等主要交通干线沿线地区和城镇、重点工业园区(开发区)及省级及其以上风景名胜区周边地区的村庄[5]。

以江阴市为例,按照GB 50925—2013《城市对外交通规划规范》、《公路安全保护条例》(国务院令第593号)、GB 50925—2013《城市对外交通规划规范》对交通限制性要素的控制要求,交通设施穿越村庄数量约为230个,占比8%,其中道路从中部穿越的村庄91个。

等级公路一般以过境性大型客货运为主,车速快、视线死角大、驾驶员持续驾驶时间长、沿线交通量小、景观单一,导致警惕性降低,如果没有合理的规划设计,容易引发交通事故[6]。

农村公路的技术等级普遍低,线形协调性较差、道路窄、路面质量差、安全设施缺乏,基本没考虑机动车系统与非机动车系统的独立性,不同动力、不同速度的车辆形成混合流,既降低了道路通行能力,又潜伏肇事交通事故的隐患。同时,存在急弯路段、陡坡路段、连续下坡路段、错车困难路段、桥梁、隧道等事故易发路段,极易引发交通事故[7]。

2) 路口

作为对外交通与村庄交通的衔接点,路口是内外交通交织、合流以及分流的重要节点,也是快慢交通转换的节点,是交通设计管理的重点。目前路口主要存在转弯角度过小、视距不良、渠化不合理、控制方式模糊、路径指引不明确、附近有支路接入等问题。

3) 交通设施

很多农村道路建设的目标仅为通行。部分道路只是在村民自发修路的基础上进行了改建拓宽,对道路的安全性未作考虑,安全设施基本没有。特别是集镇、急弯、陡坡、村口、临河、急弯等地,没有设置警示牌或隔离墩,对驾驶员的提醒、控制作用不足[8]。

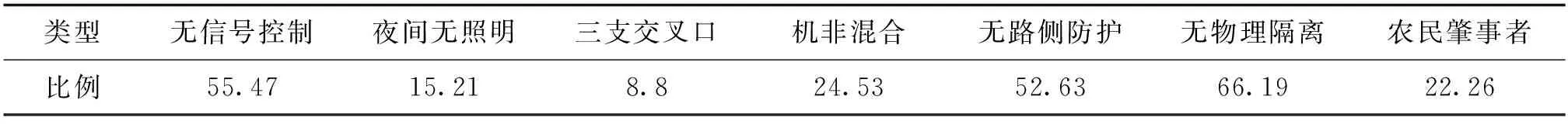

综合以上对乡村地区交通事故原因的分析总结,在公路穿越乡村及乡村沿路用地布局时,乡村道路与公路的交叉口形式、交通管控方式、横断面设计、交通防护措施等是交通事故形成的主要原因,其分布比例见表3。

表3 交通事故按类型分布比例 %

2 村庄交通安全设计

综合以上对乡村交通特性、乡村交通设施及事故原因的分析,对村庄交通的安全设计进行系统分析。

2.1 路段安全设计

针对公路穿越乡村的情况,应减少乡村交通与主干公路交通的混合交织,通过设置辅路、渐变段,公路沿线退让,营造合理的交通组织空间[9]。

2.1.1 路段对象

乡村对外交通道路、村干路,主要指乡村居民出行必须经过的等级公路以及衔接对外交通的村干路。

2.1.2 路段设计实例

结合路段存在的快慢混合、机非混合所存在的交通安全隐患,主要通过以下几种形式实现乡村内外交通的过渡及安全防护。

1) 辅路

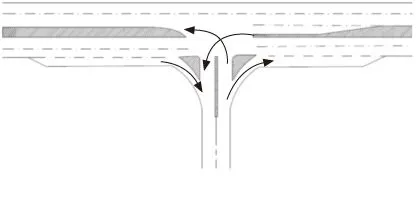

当邻村公路等级较高、交通量较大时,可采取辅路的形式,分离过境快速主干交通和村庄中短距离出行,如图1所示。例如,仪征市枣林湾南侧宁海路,该路为G328仪征段,过境交通流量大、车速快,为同时保障道路对过境交通及周边交通的服务水平,在宁海县南北两侧分别建设辅路,同时结合南北向交通的通达需求,设立下穿或上跨,以减少道路平交而产生的交通冲突[10],如图2所示。

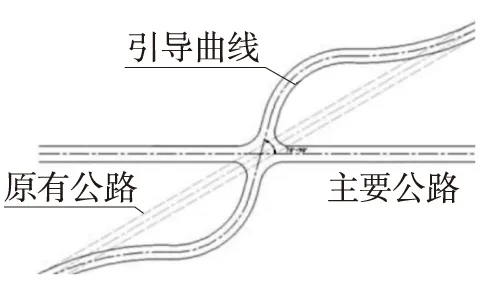

2) 渐变段

当道路沿线交通出行主要集中在村庄路口或呈零星点状分布时,可局部“辅路”实现内外交通的交织过渡为稳定流,即路段过渡段设计,如图3所示。辅道一方面提供了内部交通的专用流入通道,减少对主路交通的冲击;另一方面保障了交通汇入的视距与时间,避免交通事故[11]。

图1 路段主辅路结合形式

3) 非机动车通行空间

乡村交通中,非机动车仍然是一种主要交通方式,必须保障其道路行驶空间。特别是沿路建设的“带状”村庄,应保证道路沿线建筑与道路的合理退让,通过道路空间与建筑退让空间,共同营造安全、富有生机的“乡村街道空间”,如图4所示。

4) 临水临崖防护

在水系丰富地区,很多道路沿水体而建,在道路宽度不足、照明条件欠佳的情况下,很容易发生落水事故,故路段3 m内不宜存在常水深0.5 m以上的水体,包括江河、湖泊、水库、沟渠等[12];同时,滨水路段应设置安全防护栏,如图5所示。

图4 乡村街道慢行空间构建示意

图5 临水侧交通防护

2.2 交叉口安全设计

结合交叉口存在的设计、管制问题,针对道路相交角度及交叉口交通流线组织,一方面保障合理的交叉相交角度,另一方面进行合理的交叉口渠化设计,保障不同方向交通流各行其道,减少交织产生的交通冲突点,从而避免交通事故。

2.2.1 交叉口对象

主要指乡村道路与对外等级公路衔接的交叉口。

2.2.2 交叉口设计实例

1) T 型交叉

由于村庄一般位于等级公路单侧,大部分村干路与等级公路呈T字路口。若4车道及以上的等级公路与2车道以上村干路交叉,可根据等级公路及村干路的等级、交通量大小,设置交叉口渠化形式[13],如图6所示。

2) 十字交叉

若2车道干线公路与三、四级农村公路相交,导流岛根据转向交通量大小设置,如图7所示。

3) 斜交路口

调整道路线形,使交叉口接近直角。若条件有限,无法将斜交扭为直角,可改线为间距大于40 m的2个错位T字交叉口[14],如图8所示。

2.3 交通设施设置

公路条件较好,但事故多发的路段,应设置“事故多发路段”“慢行”等警告标志,必要时可设置减速带。交通标志应充分满足良好的视认性,不得被树木或建筑物遮挡。

1) 一般路段

(1) 交叉口

公路与公路、铁路平面交叉时,交叉角应大于 45°;同一位置平面交叉岔数不宜多于 5 条;一级公路平面交叉的最小间距不宜小于 500 m,二级公路平面交叉的最小间距不宜小于300 m。平面交叉时均应进行渠化设计。道口附近公路路线宜为直线,且道口两侧公路的直线长度,从最外侧钢轨算起,不应小于50 m。

(2) 标志标线

设置干路先行标志、停车让行标志或减速让行标志;提前设置警告标志;设置减速标线、减速路面等减速设施。可根据实际情况在支路路口设置物理减速装置,强制支路车辆在汇入干路之前减速。视距不良的交叉口应修剪路侧树木,保证交叉口的视距条件,需要时可设置交叉路口警告标志[15]。

2) 穿村镇路段

设置限速标志、村庄警告标志或注意行人等警告标志。易超速路段可以设置减速标线或物理减速设施;横向干扰严重的事故多发路段可设置护栏等设施,同时应考虑行人、牲畜穿越公路的路径;视距不良路段还可设置物理性减速设施,对于弯道视距不良处施画中心实线。

3) 公路条件变化路段

设置窄路、窄桥、路面障碍物等警告标志;设置限速标志和禁止超车标志,根据需要设置相应的解除标志;设置合理的过渡段标志标线。

4) 通行校车或班线车

设置“限速”“慢行”“校车”等警告标志;临近学校路段,在学校前设置“注意儿童”警告标志,并在路面辅助施画“校区慢行”标记;检查视距,有条件时清除通视障碍物。

3 结束语

1) 乡村地区交通出行老龄化,出行时间离散,出行距离大、规模小,形成了与城市不同的交通特性。

2) 乡村道路与公路的交叉口形式、交通管控方式、横断面设计、交通防护措施等是决定交通事故率的主要因素。

3) 在路段设计时增加辅道、渐变段,保障连续的慢行空间,减少机非混行,对路口进行合理的渠化设计,规范设置标志标线等交通设施,可有效降低乡村交通的事故率。