HBV、HCV单项目反应性无偿献血者心理健康调查及干预策略

肖慧芬 杨转笑 方 瑛 李芸芸

深圳市龙岗区中心血站血源科,广东深圳 518172

血站提供高质量的服务及专业的检测技术,为献血者健康保驾护航,并向献血者正确反馈血液检测结果及保证临床输血安全,有利于提高无偿献血者捐献的积极性,保持献血者队伍有序壮大。目前,因核酸检测可有效检出血液中较低水平的乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)以及人类免疫缺陷病毒(HIV)等病毒感染,同时对于上述病毒的隐匿性感染、病毒亚型及病毒变异均有一定的检出[1],应用酶联免疫联合核酸检测在减少经血液传播病原体风险方面效果显著。但核酸检测灵敏度虽高,特异性却较酶免检测法低;而酶联免疫与核酸检测两种方法检测的病毒标志物不同,各标志物在外周血中存在时间亦有差别,提示这两种检测技术均可能出现漏检和假阳性。因假反应性结果导致的血液报废及献血者被屏蔽失去献血资格现象时有发生[2],加剧临床血液供需矛盾的同时,也损害了部分献血者的献血权利,打击其献血积极性,长此以往不但会对献血者心理产生负面影响,也容易引发社交甚至家庭关系上的矛盾,有可能因此引发连带效应打击血站血液检测在社会上的公信力而导致不必要的纠纷[3-5]。本研究旨在对因HBV、HCV 酶联免疫及核酸检测单项反应性被屏蔽失去献血资格的献血者在追踪复检的同时对其心理状况进行调查分析,实施适宜的心理干预措施,以保障献血队伍建设及提高公众对无偿献血的信任度,满足不断增长的临床用血需求。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015~2018年深圳市龙岗区中心血站合计共有104 位因核酸检测及441 位因酶免检测单项目反应性被屏蔽的献血者,选取其中同意进行电话访谈及自制问卷调查的137 位献血者为评估对象,根据首次评估结果在后续同意回访的92 位献血者应用症状自评量表(SCL-90)以访谈形式进行心理调查。本研究方案及程序符合深圳市龙岗区中心血站医学伦理委员会的要求标准。

1.2 研究工具

1.2.1 一般情况调查问卷 自行编写一般情况调查问卷,包括献血者性别、年龄、职业、对无偿献血血液检测项目的了解程度,复检及恢复献血资格意愿、心理诉求、事件对生活影响等,由受试献血者在献血后电话回告的同时完成。

1.2.2 SCL-90 使用SCL-90 作为心理测评工具,该量表共有90 个项目,包含有较广泛的症状学内容,涉及内容包括情感、思维、意识、行为直至生活习惯、人际关系、饮食睡眠等,采用1~5 五级评分制,可从不同侧面反映各种职业群体的心理健康状况,同时也有助于了解该受试者在短时间段内的症状水平,特别是生活事件可能带来的影响,统计指标主要为阳性项目总分和因子分。两项分数高低与受试者心理健康总体评估关联[6-7]。问卷完成后统计各项因子分及阳性项目总分,使用全国正常成人常模为参照并进行比较并分析献血者心理干预前后心理状况。

1.3 调查方法

对137 位献血者在献血后结果回告的同时进行电话访谈,访谈内容主要为一般情况调查及心理筛查。对初步筛查存在心理应激状况的献血者通过健康宣教与认知指导等措施进行首次心理支持干预。根据初次心理评估结果,对后续同意进行心理测量的92位献血者由经过培训的工作人员应用SCL-90,使用统一模板指导语说明测试方式及注意事项,确保受试献血者根据自己的实际情况如实回答问卷。

1.4 心理干预方法

1.4.1 个体化健康宣教 针对不同年龄段及文化水平的献血者采用一对一专线答疑或发送健康宣传资料的方式进行个体化的健康教育宣传。

1.4.2 支持性心理疏导 采用倾听、引导方式鼓励献血者进行适当的情绪宣泄及压力舒缓,建立信心适应生活应激,提高自我效能。

1.4.3 指导构建正确认知 基于认知治疗方法的沟通充分了解献血者负性心理源,根据献血者具体情况提供正确的指导并帮助其重建认知,从而改善不良情绪。

1.5 观察指标及评价标准

对进行心理干预前后献血者进行电话访问的同时进行心理诉求情况调查,同时将SCL-90 各项因子分(躯体化、强迫症状、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对、恐惧、偏执、精神病性及阳性症状项目)与全国常模组[8-9]数据进行比较,SCL-90 因子分均值的分布及变化程度可有助于了解受试对象精神活动的改变状况。

1.6 统计学方法

采用SPSS 22.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(±s)表示,比较采用t 检验,不符合正态分布者转换为正态分布后行统计学分析,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

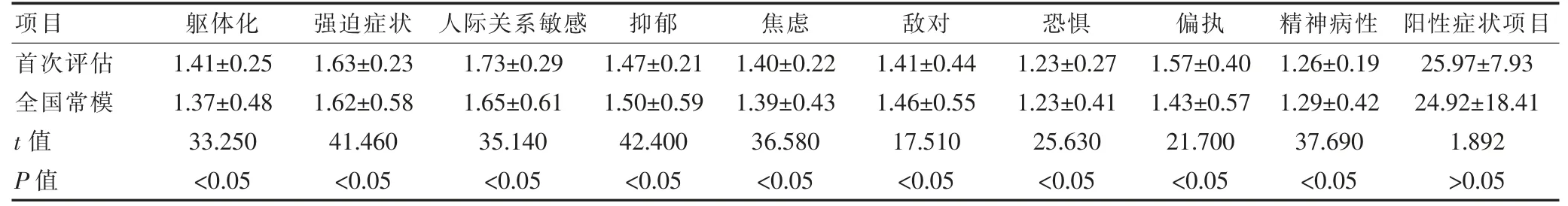

2.1 单项目反应性无偿献血者首次心理评估得分情况与全国常模的比较

总的症状分布和严重程度基本相似,得分均在1.22~1.73 分之间,无明显峰值出现,以均值+1.96 标准差计,正常上限达2.5 分以上,但均未超过3 分。首次评估者的躯体化、强迫症状、人际关系敏感、焦虑、偏执得分均高于全国常模,差异有统计学意义(P<0.05);首次评估者的抑郁、敌对、精神病性得分均低于全国常模,差异有统计学意义(P<0.05);首次评估者的恐惧项目得分与常模组接近,但得分离散程度差异较大(P<0.05),分析可能与受试者文化水平不一、年龄及测试时所处环境及心理状态有关;首次评估者的阳性症状项目得分与全国常模比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

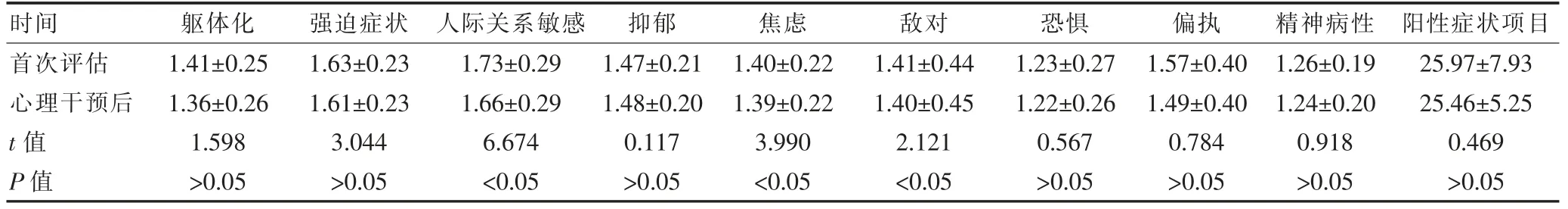

2.2 单项目反应性献血者心理干预后与首次评估得分情况的比较

献血者心理干预后的躯体化、强迫症状、抑郁、恐惧、偏执、精神病性、阳性症状项目得分与首次评估时比较,差异无统计学意义(P>0.05);心理干预后,献血者的人际关系敏感、焦虑、敌对得分均低于首次评估时,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

表1 单项目反应性无偿献血者首次心理评估得分情况与全国常模的比较(分,±s)

表1 单项目反应性无偿献血者首次心理评估得分情况与全国常模的比较(分,±s)

项目躯体化强迫症状 人际关系敏感抑郁焦虑敌对恐惧偏执精神病性 阳性症状项目首次评估全国常模t 值P 值1.41±0.25 1.37±0.48 33.250<0.05 1.63±0.23 1.62±0.58 41.460<0.05 1.73±0.29 1.65±0.61 35.140<0.05 1.47±0.21 1.50±0.59 42.400<0.05 1.40±0.22 1.39±0.43 36.580<0.05 1.41±0.44 1.46±0.55 17.510<0.05 1.23±0.27 1.23±0.41 25.630<0.05 1.57±0.40 1.43±0.57 21.700<0.05 1.26±0.19 1.29±0.42 37.690<0.05 25.97±7.93 24.92±18.41 1.892>0.05

表2 单项目反应性献血者心理干预后与首次评估得分情况的比较(分,±s)

表2 单项目反应性献血者心理干预后与首次评估得分情况的比较(分,±s)

时间躯体化强迫症状 人际关系敏感抑郁焦虑敌对恐惧偏执精神病性 阳性症状项目首次评估心理干预后t 值P 值1.41±0.25 1.36±0.26 1.598>0.05 1.63±0.23 1.61±0.23 3.044>0.05 1.73±0.29 1.66±0.29 6.674<0.05 1.47±0.21 1.48±0.20 0.117>0.05 1.40±0.22 1.39±0.22 3.990<0.05 1.41±0.44 1.40±0.45 2.121<0.05 1.23±0.27 1.22±0.26 0.567>0.05 1.57±0.40 1.49±0.40 0.784>0.05 1.26±0.19 1.24±0.20 0.918>0.05 25.97±7.93 25.46±5.25 0.469>0.05

2.3 137 位HBV、HCV 单项目反应性位献血者心理诉求结果分析

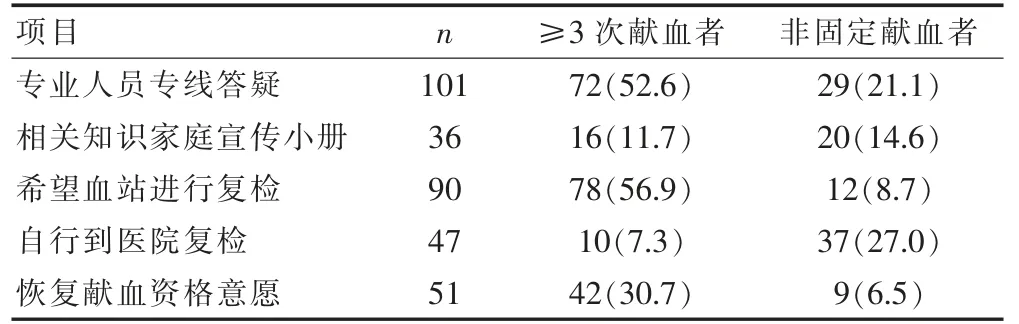

通过对137 位HBV、HCV 单项目反应性献血者进行电话访谈结果进行汇总,结果显示,固定献血者对于得到专业应答的心理诉求比率达52.6%,而有30.7%的固定献血者希望能恢复献血资格,远高于非固定献血者的6.5%;而关于血液复检形式的要求,希望到血站复检的固定献血者明显多于非固定献血者,占比达56.9%,而非固定献血者则有8.7%首选到医院进行复检,见表3。

表3 137 位HBV、HCV 单项目反应性献血者心理诉求的结果[n(%)]

3 讨论

核酸检测与酶联免疫检测相结合在保障血液安全方面具有极其重要的作用,也是目前国内大多数采供血机构筛查输血传播性疾病所采用的实验室方法。但在同等原理与技术水平条件下,血液筛查试剂的灵敏度与特异性方面往往不可兼得,实验室环境亦或血液标本质量均有可能对检测结果产生影响,对酶联免疫及核酸检测单项反应性的献血者实施一刀切的永久屏蔽,不仅容易引发投诉,也可能造成不必要的献血者流失。李仲平等[10]曾经对广州地区单项NAT 阳性献血者进行追踪复检,在665 例单项NAT 献血者中有515 例复检合格解除献血屏蔽状态,但其中34.37%献血者未见再次献血记录。结合本研究对心理调查统计数据分析,献血者在获知血液检测结果时,不但具有对检测相关信息一知半解的恐惧,对血液检测结果的认知差异及受试时所处环境,年龄、职业结构甚至性别等也会让献血者对自评分出现偏差,如认为自己感染了某些“隐疾”,害怕因此影响工作、生活,担心家人或伴侣误解,对自身名誉损害的担忧等;由于负面心理的持续应激可能进一步诱发躯体症状,如饮食失调、失眠早醒甚至症状性的躯体部位疼痛等,长此以往不仅对献血者生活造成困扰,也极大地打击了献血者的公益行为,导致献血者对血站等公益机构信任感降低,造成献血者队伍的流失[11-12]。及时应用心理干预措施对服务对象提供包含心理社会、精神文化等方面的全面帮助和照顾,可缓解应激所引起的免疫功能紊乱[13-14]。通过对献血者干预前后量表因子得分进行比较,结果显示,首次评估者的躯体化、强迫症状、人际关系敏感、焦虑、偏执得分均高于全国常模,差异有统计学意义(P<0.05);而经过系统性心理干预,献血者的人际关系敏感、焦虑、敌对得分均低于首次评估时,差异有统计学意义(P<0.05),提示积极干预对献血者负面心理的转变有一定的作用。

从维护输血安全及做好献血者保留的角度出发,笔者认为首先在提高血液检测准确性及保证检验质量的同时,也应为相关被屏蔽的献血者制订合理的归队策略或血液复检通道[15],在血液结果回告的同时给予适当的情感关怀及心理干预,应用个体化指导,注重沟通方式和交流技巧,使献血者充分理解血站血液检测结果的意义仅代表血液是否能用于临床,不作为诊断传染性疾病及健康检查的依据;其次,加强包括礼仪、应答、和专业技能的培训,血站反馈血液检测结果工作人员应接受专业培训,既需要以浅显易懂的专业术语告知献血者血液检测的结果,也应帮助献血者正确理解检测结果的意义,同时对有复检意愿献血者提供相应的复检归队流程指引,确实有不适合献血的,也应当做好健康宣教工作,指引其相关就医流程,及时关注献血者心理状况的变化情况,疏解不必要的恐慌[16-18],让献血者感受到血站人性化服务质量从献血前到献血后始终如一,从而最大限度地保留固定献血者队伍,也是缓解血源紧张局面的重要举措。