改变体位在胶囊内镜检查中的应用效果

苏成霞 胡运莲 章 茜 张娟丽 聂 璐

湖北省中医院脾胃病科,湖北武汉 436074

胶囊内镜目前主要用于小肠疾病的检查,鉴于其无痛苦、无创伤、无交叉感染、检查方便、耐受性好、风险低、检查范围广等特点[1-2],越来越多的患者更愿意接受胶囊内镜检查。但对于上消化道,特别是食管和胃腔,胶囊内镜检查存在很多局限性,如何提高胶囊内镜对食管和胃腔疾病的诊断率,扩宽胶囊内镜的适应证,显得尤为重要,而且有很好的临床应用前景。根据人体的解剖结构,结合胶囊内镜检查特点,本研究采用体位干预的方法进行上消化道检查,取得了较好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取湖北省中医院2018年1~12月行胶囊内镜检查的80 例患者作为研究对象,按检查前后顺序分为观察组和对照组各40 例。观察组中,男19 例,女21例;年龄28~65 岁,平均(44.8±8.3)岁;消化道出血20 例,腹痛11 例,腹泻2 例,腹胀3 例,腹痛伴腹胀1例,健康体检3 例。对照组中,男24 例,女16 例;年龄24~67 岁,平均(46.2±10.5)岁;消化道出血23 例,腹痛8例,腹泻4 例,腹胀2 例,腹痛伴腹胀2 例,健康体检1例。两组患者在性别、年龄、疾病类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经湖北省中医院医学伦理委员会批准,且患者签署知情同意书,自愿接受研究。

1.2 纳入及排除标准

纳入标准:①年龄≥18 岁,性别不限;②无消化道梗阻、狭窄、瘘管或巨大憩室;③无心脏起搏器植入术;④吞咽功能正常。排除标准:①存在严重沟通障碍;②合并严重的全身性疾病不能耐受胶囊内镜检查;③有严重吞咽困难。

1.3 方法

1.3.1 仪器设备 两组均选用以色列Given Pillcam SB2 胶囊内镜,由智能胶囊数据记录仪器套件及影像工作站组成,大小为11×26 mm,视野角:156 度(ISO 8600-3),摄像2 帧/s,拍摄时间最长可超过13 h,最后通过胃肠道的蠕动于1~3 d 后排出体外。

1.3.2 准备工作 检查前告知患者行胶囊内镜的注意事项,嘱患者检查前1 d 半流质无渣饮食,检查前一天21∶00 复方聚乙二醇电解质散(万和制药,产品批号:0320171208)1 袋+1000 mL 温水于1 h 内口服;检查当天5∶00~7∶00 复方聚乙二醇电解质散2 袋+2000 mL温水于2 h 内口服;7∶00 西甲硅油(德国柏林化学股份有限公司,产品批号:92022A)30 mL+200 mL 凉水口服。直至患者排出水样大便即符合肠道清洁标准。两组患者检查前半小时均饮用400~500 mL 温水用于充盈胃腔,同时服用少量祛泡剂(5 mL 西甲硅油),以减少胃内泡沫对视野的影响[3],必要时可同时使用链霉蛋白酶(北京泰德制药股份有限公司,生产批号:E049H),用于溶解黏液[4]。

1.3.3 干预方法 ①对照组:连接好记录仪,对照组采用端坐位,口服30~50 mL 温水吞服胶囊,在确认胶囊内镜正常工作且到达胃内后,可嘱咐患者适当运动,1 h 后返回检查室实时监控一次,在确认胶囊内镜到达小肠后,患者可返回病房或回家,嘱咐患者远离强磁场位置,可适当运动,平卧位休息时要适当翻身。在胶囊内镜进入小肠3~4 h 后可适当进食干性固体食物(如馒头、面包等),10~13 h 后,当图像记录仪检查灯全部熄灭后取下记录仪,并在指定时间归还给值班医生,将记录的影像数据上传到工作站,随后阅片分析结果。告知患者1~3 d 内观察胶囊排出情况,若超过7 d 仍未排出的患者,可考虑行X 线检查以确定胶囊的位置。②观察组:连接好记录仪,观察组左侧卧位躺于可调节式治疗床上,采用吸管吸取10~30 mL 温水吞服胶囊,缓慢摇高床头约45°,维持5~10 s,然后患者缓慢坐立位直至胶囊内镜到达胃内。当观察到胶囊内镜到达胃内后采取仰卧位30 s,左侧卧位30 s,再俯卧位30 s,如此反复三个循环,随后可嘱咐患者适当运动,1 h 后返回检查室实时监控一次,确认胶囊内镜到达小肠后,注意事项及进食时间与对照组相同。

1.4 观察指标及评价标准

1.4.1 观察指标 两组患者胶囊内镜通过食管、胃及小肠的时间;两组患者胶囊内镜对食管、胃及小肠疾病诊断阳性率。

1.4.2 评价标准 ①食管病变判断标准:诊断为反流性食管炎、食管糜烂、Barrett 食管、食管息肉、食管肿瘤等即为阳性;食管未见明显异常即为阴性。②胃腔病变判断标准:诊断为糜烂性胃炎、出血性胃炎、胃息肉、胃溃疡或胃黄斑瘤等即为阳性;诊断为慢性浅表性胃炎即为阴性。③小肠病变判断标准:诊断为小肠非特异性炎症、克罗恩病、血管病变、小肠息肉、小肠肿瘤、过敏性紫癜、寄生虫病等即为阳性;小肠黏膜未见明显异常即为阴性。

1.5 统计学方法

使用SPSS 20.0 软件进行统计,计量资料使用均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t 检验;计数资料以百分率表示,组间比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

两组患者均顺利完成胶囊内镜检查,在吞服胶囊过程中,未出现呛咳、吞咽梗阻、腹痛等不适。两组患者胶囊内镜均顺利通过回盲瓣到达结肠,并于1~7 d内排出体外。

2.1 两组患者胶囊内镜通过食管、胃及小肠时间的比较

观察组患者的胶囊内镜通过食管时间长于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者的胶囊内镜通过胃和小肠时间比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表1)。

表1 两组患者胶囊内镜通过食管、胃及小肠时间的比较(min,±s)

表1 两组患者胶囊内镜通过食管、胃及小肠时间的比较(min,±s)

组别食管胃小肠观察组(n=40)对照组(n=40)t 值P 值0.58±0.12 0.18±0.05 19.460<0.01 48.34±13.67 45.78±12.45 0.876 0.384 254.44±76.32 256.38±78.56 0.112 0.911

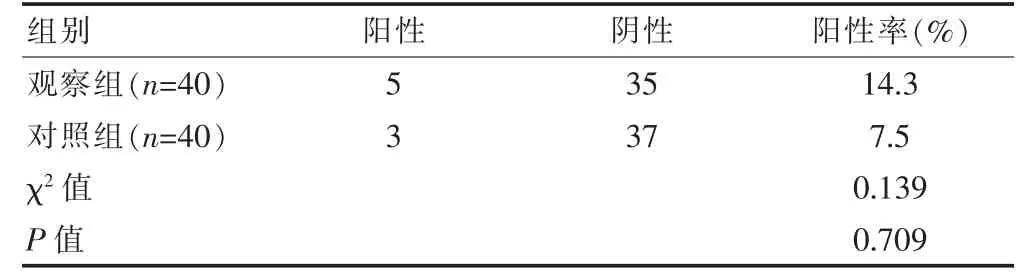

2.2 两组患者胶囊内镜食管疾病诊断阳性率的比较

两组患者的食管疾病诊断阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

表2 两组患者胶囊内镜食管疾病诊断情况的比较(n)

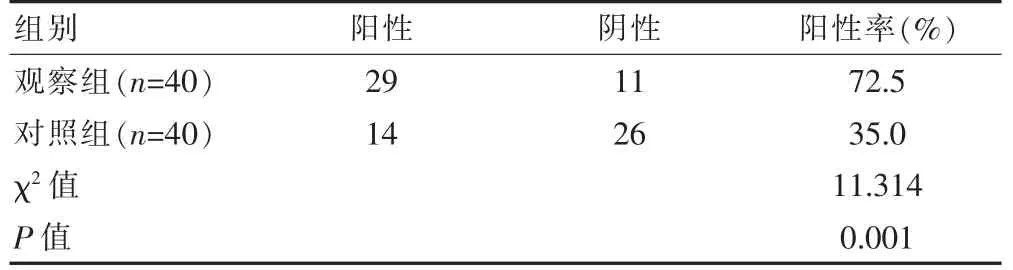

2.3 两组患者胶囊内镜胃腔疾病诊断阳性率的比较

观察组患者的胃腔疾病诊断阳性率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表3)。

表3 两组患者胶囊内镜胃腔疾病诊断情况的比较(n)

2.4 两组患者胶囊内镜小肠疾病诊断阳性率的比较

两组患者的小肠疾病诊断阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表4)。

表4 两组患者胶囊内镜小肠疾病诊断情况的比较(n)

3 讨论

胶囊内镜由以色列科学家于2000年研究发明[5],经过近20年的发展,已成为小肠疾病检查的一线方法[6],尤其对于不明原因消化道出血患者来说,具有重要的诊断价值[7-10],甚至成为了首选的检查方法[11]。针对上消化道的检查,目前最准确、最常用的方法是电子胃十二指肠镜。虽然普通胃镜检查相对安全,但是会给患者带来恐惧与心理伤害,因此,不少患者拒绝胃镜检查,导致其病情延误,从而带来严重的后果[12]。虽然无痛胃镜使用麻醉药物辅助,其舒适性相对较好,患者较易接受[13],但是其风险系数也明显增加[14],且一些患有严重心肺疾病的患者禁止该项检查。对于此类患者来说,胶囊内镜可以弥补传统胃镜的不足,成为首选的检查方法。随着胶囊内镜的应用与发展,胶囊内镜的适应症也逐渐增加,已由小肠拓展到食管、胃以及结肠[15]。磁控胶囊胃镜主要用于胃的检查,研究表明其诊断准确度达93.4%[16],可与传统胃镜相媲美,但是不能完成对小肠的检查。应用胶囊内镜,不仅可以观察小肠疾病,而且能同时观察食管及胃腔的情况;既节省了患者的检查费用,又节省了检查时间,缩短了住院周期。

受重力作用的影响,胶囊内镜对食管及胃腔的检查相对受限[17],如何提高胶囊内镜对食管及胃腔的检查,提高食管及胃内疾病阳性诊断率,显得非常重要。坐立位吞服胶囊后,因重力因素影响,胶囊迅速到达胃内,食管内图片数量极少,部分患者甚至只有1~2张清晰图片,严重影响食管的观察;本研究中改为左侧卧位吞服胶囊后,减少了重力对胶囊的作用,然后再缓慢摇高床头,使胶囊缓慢经过食管,可明显提高食管疾病阳性诊断率。坐立位吞服胶囊后,胶囊在胃腔内主要停留在胃窦、幽门前驱拍摄,其它部位如胃体、胃底等部位拍摄图片非常少;本研究中采用左侧卧位吞服胶囊,使用体位干预的办法,借助重力作用,胶囊内镜在胃腔内可以反复多次移动,左侧卧位时胶囊内镜可在胃底拍摄较多的图片,平卧位及俯卧位时增加胃体及胃角的观察,站立位时观察胃窦及幽门,能有效提高胃内疾病阳性诊断率。

胶囊内镜在观察食管病变方面,两组无显著性差异,其中观察组发现反流性食管炎3 例、Barrett 食管1 例、食管下段糜烂1 例(后期胃镜检查并活检提示慢性食管炎),对照组3 例患者均为反流性食管炎;不管是站立位还是侧卧位吞服胶囊,胶囊内镜对于食管中上段病灶图片较少,观察欠清,存在很大的局限性。在观察胃腔方面,观察组阳性病例29 例,阳性率为72.5%,其中糜烂、出血性胃炎23 例,胃息肉3 例,胃溃疡2 例,胃窦黄斑瘤1 例;对照组阳性病例14 例,阳性率为35.0%,其中糜烂、出血性胃炎13 例,胃窦多发溃疡1 例,且病灶位置全部集中在胃窦部位,而其他位置如胃体、胃角、胃底等,拍摄图片非常少,观察严重受限。王群英等[18]报道,通过观察10 例无体位干预胶囊内镜检查和胃镜检查结果相比,对于胃部弥漫性炎性病变检出率为100%,而胃内弥漫性炎性病变主要集中在胃窦,这和本研究的结果非常吻合。廖华[19]指出,采用体位干预的方法,减少重力作用对胶囊的影响,能明显增加食管及胃内图片量,从而提高疾病阳性诊断率。安媚等[20]通过观察不同体位胶囊内镜在胃内运转时间,指出左侧卧位胶囊内镜运转时间较右侧卧位及直立位明显延长,为提高胃腔疾病的诊断率,故应尽量避免右侧卧位及直立位。陆锐明等[21]通过改变体位观察胶囊内镜对上消化道的检查,并于胃镜做比较,观察26 例患者病变检出率达100%,与胃镜检查一致性良好。

胶囊内镜对于小肠疾病的观察,观察组阳性病例34 例,阳性率85.0%,其中小肠非特异性炎症18 例,血管病变7 例,小肠溃疡6 例,小肠息肉2 例,小肠肿瘤1 例;对照组阳性病例36 例,阳性率90.0%,其中其中小肠非特异性炎症16 例,血管病变9 例,小肠溃疡5 例,小肠息肉3 例,小肠肿瘤2 例,小肠憩室1例;两组患者小肠疾病阳性率及疾病分布情况比较,差异无统计学意义。两组患者平均阳性率为87.5%,明显高于文献报道[22],这可能和本研究纳入的病例特点有关。首先本研究纳入的病例中,消化道出血和腹痛的患者最多;其次两组患者中消化道出血患者共43 例,完成胶囊内镜的时间均为急性出血期,故其阳性率较高。

目前,虽然胶囊内镜主要用于小肠疾病的检查,但是,在上消化疾病的诊断领域,其仍发挥着很重要的作用。首先,胶囊内镜可避免胃镜检查的风险及痛苦,因此,对于一部分患有严重心血管疾病、肺部疾病或胃镜检查禁忌症的患者,胶囊内镜可作为一种首选检查方法[23]。其次,胶囊内镜操作简单,在基层医院亦可开展。再者,胶囊内镜检查还可以观察到胃肠蠕动情况,对于消化道动力相关性疾病如十二指肠淤积症的诊断具有非常重要的作用[18]。尽管如此,胶囊内镜检查也存在一定的局限性。首先,受重力及胃肠蠕动的影响,胶囊内镜不能反复多次观察病变部位,不能行病理组织学检查。其次,对于消化道狭窄的患者容易引起胶囊滞留,胶囊滞留是指胶囊停留于胃肠道2 周以上,其发生率在不同的人群中差异较大,一般为1%~2%[24],目前尚未见致死病例及严重并发症的报道[25]。再者,该项检查费用比较昂贵,对于普通百姓而言很难作为首选检查项目[26]。

综上所述,胶囊内镜目前主要用于小肠疾病的诊断,通过改变体位的办法可以使胶囊内镜对胃部病变诊断率大大提升,随着胶囊内镜技术的进一步发展及广泛应用,消化道疾病的诊治水平将会大幅度提升。