职业性放射性甲状腺癌病例诊断评价

马奎,夏颖

(湖北省疾病预防控制中心,武汉,430079)

甲状腺癌是常见的恶性肿瘤,约占全身恶性肿瘤的1%[1]。近年来,全球范围内甲状腺癌的发病率呈明显上升趋势,发病率以每年4%的速度上升,是世界范围内发病率增速较快的疾病[2-3]。

随着核与辐射技术的快速发展,X射线的医学应用不断深入,放射治疗、介入放射学、核医学、放射诊断等放射诊疗工作已迅速成为必不可少的重要元素,支撑着现代医学的发展[4]。近年来,放射工作人员甲状腺癌患病情况越来越受到关注。本文分析了收集到的2017—2020年确诊的16例职业性放射性甲状腺癌病例资料,探讨病因判断的科学性,为职业性放射性甲状腺癌的诊断及预防提供参考。

1 调查对象和方法

1.1 调查对象

2017—2020年确诊的16例职业性放射性甲状腺癌共16例,其中,湖北5例、河南4例、江苏2例、黑龙江2例、山东1例、江西1例、核工业1例,其余无。

1.2 调查内容

调查的主要内容包括:是否为初诊、职业类别、放射工龄、开始从事放射工作的时间、职业史、受照部位、受照方式、受照剂量或病因概率、剂量估算方法、医疗照射史、诊断信息、病情转归、处理、职业病鉴定等情况。

1.3 病因判断方法

依据GBZ 97—2017 《职业性放射性肿瘤判断规范》、GBZ 97—2009《放射性肿瘤病因判断标准》、GBZ 101—2011《放射性甲状腺疾病诊断标准》进行诊断。综合性别、受照时年龄、发病潜伏期和受照剂量等指标,计算所患甲状腺癌起因于所受照射的病因概率(PC)值。PC≥50%者,判断为职业性放射性甲状腺癌。

2 结果和讨论

2.1 结果

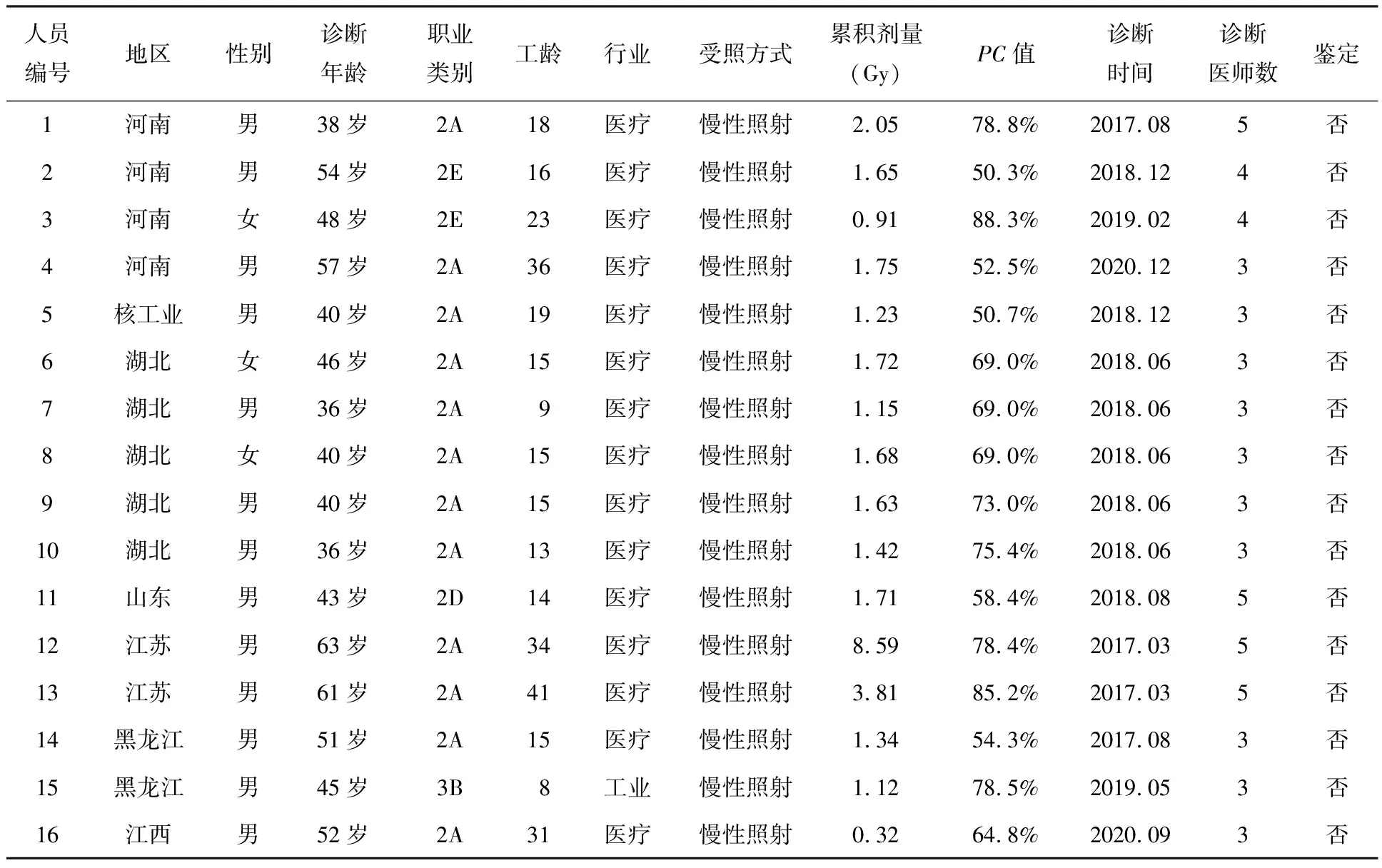

16名放射工作人员职业性放射性甲状腺癌病例资料情况列于表1。由表1可见:

(1)男性13名,占比81.25%;女性3名,占比18.75%。

(2)放射工龄最短的为8年,最长的为41年,中位数为15.5年。

(3)年龄最小为36岁,年龄最大为63岁,中位数为45.5岁。

(4)有1名来自工业企业的探伤人员,其余15名均来自医疗机构(放射诊断学12人,占比75.0%;介入放射学2人,占比12.5%;放射治疗1人,占比6.25%)。

(5)确诊时间,2017年4例,2018年8例,2019年2例,2020年2例。

(6)所有病例的病因都是因为受到了慢性照射。

(7)所有病例都未进行职业病诊断鉴定。

表1 放射工作人员职业性放射性甲状腺癌病例资料

2.2 讨论

(1)本次调查显示职业性放射性甲状腺癌病例中,男性明显多于女性,主要由于从事放射相关工作的男性明显多于女性。

(2)本次调查的工龄为8至41年,中位数为15.5年,与赵风玲等[5]报道的结论相似。

(3)16例病例均是慢性照射,主要部位为甲状腺或全身,其中,6人甲状腺功能为正常,7人甲状腺功能为异常,3人未进行甲状腺功能检查。

(4)本次调查显示,所有诊断病例都采用了多名诊断医师集体诊断的方式开展诊断。2018年第四次修正后的职业病防治法,虽未对参与诊断的医师数量及诊断形式提出具体要求,但本次调查显示,诊断机构最少安排了3名医师参与集体诊断、最多安排了5名诊断医师参与集体诊断。可见,职业病诊断机构对诊断工作十分重视也很慎重,安排了多人参与集体诊断,以尽量保证诊断的准确性和公平性。

(5)本次调查的病例中,有1名来自工业企业的探伤人员,其余15名均自医疗机构,其中,放射诊断学12人,占比75.0%;介入放射学2人,占比12.5%;放射治疗1人,占比6.25%。本次调查表明,职业性放射性甲状腺癌主要来自医疗行业,尤其是放射诊断学占比高,这与放射人员中从事放射诊断学的人口基数大有关。

(6)本次调查的病例,所有PC的95%可信限上限均大于50%,最低的为50.3%,最高的为85.2%。根据肿瘤病因判断原则,95%可信限上限的PC≥50%,即可判断为职业性放射性肿瘤,本次调查的16例病例都符合职业性放射性肿瘤诊断标准。

在计算PC值时,靶器官的吸收剂量是一个重要的参数。由于大部分放射工作人员申请职业病诊断时,工作时间都比较长,缺乏工作早期的个人剂量资料,为了估算当时工作条件下的靶器官吸收剂量,主要通过模拟现场、本人及同事回忆工作条件、工作量等方式收集相关个人剂量信息,本次调查的患者中,大部分病例个人剂量信息通过以上方式获得。然而,这些方式估算的靶器官吸收剂量有时会与实际情况存在偏差,这样也会影响到PC值计算的准确性。

(7)PC值的计算过程本身也存在先天的不确定性。PC值计算的方法是根据现有受照人群的流行病学调查资料所得的辐射致癌超额相对危险,计算曾经受照、现已患癌症个体的PC,用于肿瘤的放射病因判断。实际上通过PC公式计算出的PC表示此人所在人群组的概率,不能表示个人由给定的电离辐射引起的某一癌症的概率。但为了个人赔偿目的,将具有类似特征的一个人群组的概率赋予具有该人群组特质的个人,从而决定了PC方法的不确定性是先天性的,只能尽可能进行评估、控制和校正,但不可避免出现不确定性[6]。

3 建议

为保障放射工作人员健康,尽量减少或避免职业性放射性疾病的发生,应积极落实以下职业健康管理措施:(1)机房采取隔室操作。(2)放射工作人员按要求穿戴个人防护用品,定期进行个人剂量监测及职业健康检查。(3)定期进行放射设备性能和场所监测。(4)加强放射防护相关知识培训。