我国海洋捕捞总量管理制度浅析

张溢卓,高 超

(1.中国社会科学院(研究生院),北京 102488;2.中国水产科学研究院,北京 100141;3.中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所,上海 200092)

海洋捕捞总量管理制度是在海洋渔业资源调查和历史资料大量积累的条件下逐步形成的[1]。20世纪70年代以来,世界范围内海洋渔业管理经历了从以投入控制为主的管理体制向以产出控制为主的管理体制进行转变的过程[2]。1982年通过的《联合国海洋法公约》强调了对海洋渔业资源的保护和施行限额捕捞的必要性,即总可捕量(total allowable catch,TAC)制度[3]。2000年我国《渔业法》主张坚持捕捞量低于渔业资源增长量的原则,确定渔业资源的总可捕量,实行捕捞限额制度。该规定标志着我国渔业资源管理制度的重要转变,捕捞限额制度成为《渔业法》的一项基本内容,为渔业管理制度改革提供了一个契机[4]。2013年《渔业法》修订后,农业农村部采取一系列相关措施,如“零增长”目标、“负增长”政策、清理涉渔“三无”船舶和高质量发展等。我国在克服基础数据匮乏、执行和管理能力不足等限制的情况下,于2017年发布《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》,要求借鉴国际渔业资源管理的通行做法,将渔船捕捞能力和捕捞量控制在合理范围内,落实海洋产出管理措施,促进海洋渔业朝着可持续方向发展[5]。

本研究在比较部分国家实施产出管理具体过程的基础上,结合我国海洋捕捞业的实际,分析限额捕捞试点的实施情况,以期为探讨我国捕捞总量管理制度实施路径提供参考。

1 世界主要国家产出管理分析

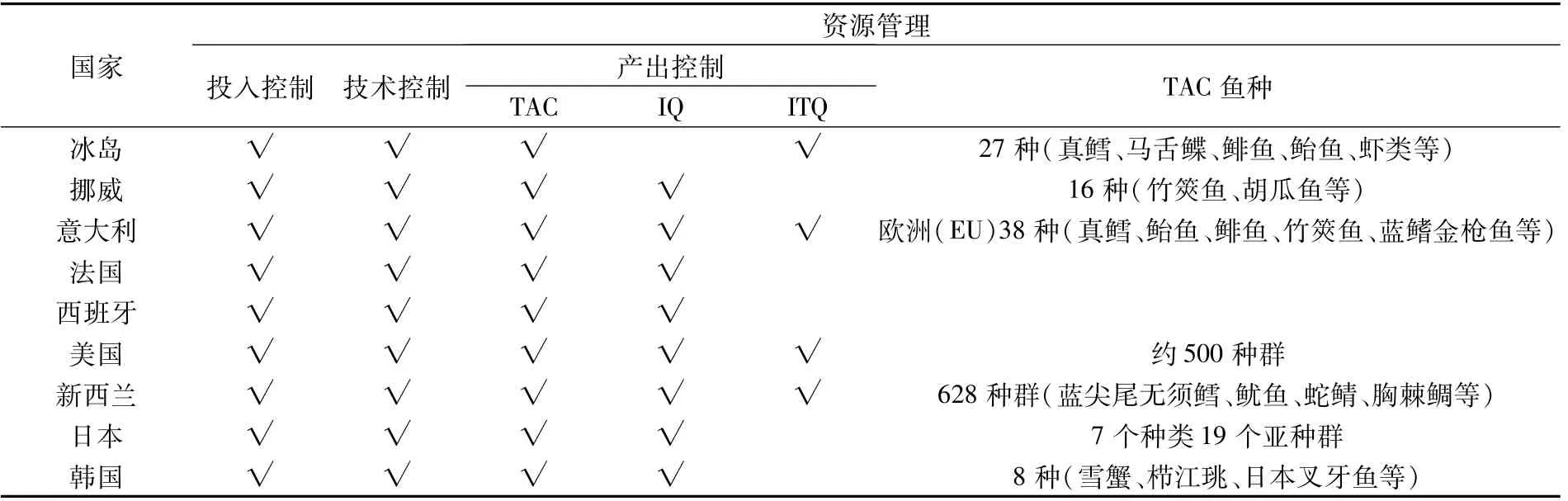

从1930年代起,总可捕量制度在美国和加拿大的太平洋大比目鱼渔业管理中开始获得实际应用,当实际渔获量达到所设定的总可捕量时,即宣布禁渔。产出管理是直接限定渔获量的管理措施,规定了一定时期内(通常为1年)允许特定种类上岸的最大质量或数量(条数),从而限定特定渔业的产出水平,并通过有效的监控和执法使实际渔获量不超过所规定的捕捞配额的一种管理手段[6]。世界范围内海洋渔业主要以投入控制、技术控制和产出控制为管理手段,以实现海洋渔业持续健康发展为目标,形成海洋渔业资源管理相关制度(表1)。20世纪70年代,许多国家或地区为了弥补投入控制制度的不足,在使用投入控制措施的同时,逐步开始在其渔业管理中运用单船渔获量限制制度、总可捕量制度(TAC制度)、个体配额(individual quota,IQ,即政府渔业行政主管部门根据总可捕量,依法分配给各捕捞企业、单位或渔民的渔获配额及其管理办法)制度和个体可转让配额(individual transferable quota,ITQ,除IQ相关管理办法之外,还包括获得渔获配额的企业、单位或渔民将其配额进行转让等的措施和管理办法)制度等产出控制制度。产出管理分三个步骤(TAC→ITQ→IQ),首先,美国为了进行规范化渔业管理和保护渔业资源,实行了严格的限制准入和总可捕量(TAC)制度;其次,随着时间的推移,当限制准入和TAC制度与现实矛盾激化,“竞赛式”捕捞现象愈发严重,渔业资源遭到很大程度的破坏,个体可转让配额制度应运而生;再次,由于TAC制度并没有规定个人的捕捞量,一种将捕捞量限制到个人的IQ制度出现,即不可交易的个人配额制度[7]。

欧洲将几乎所有主要渔获水产品定为TAC种类进行产出控制管理,例如,冰岛限额捕捞水产品的渔获产量达到总产量的98%。美国分为8个管理渔区,特别是在2006年对《马格努森-史蒂文斯渔业保护和管理法》进行修改,明确了TAC规制种类的捕捞量上限。新西兰ITQ制度管理下的产出管理数量相当于该国总捕捞量的70%。日本确定了7个TAC鱼种,主要以消费量多、资源量减少以及在日本周边海域中其他国家或地区渔船的捕捞水产品种类为主[8]。

2 我国海洋捕捞总量管理制度实施情况分析

2.1 试点工作情况

自2017年开始,浙江省、山东省、辽宁省和广东省开始实施限额捕捞试点工作,主要对试点的相关内容和具体时间进行了整理。

一是山东省海蜇限额捕捞试点。根据原农业部办公厅《关于开展海洋渔业资源限额捕捞试点工作的函》的要求,山东省于2017年在东营市开展了海蜇限额捕捞试点。山东省选择海蜇为试点品种,针对海蜇资源易受自然环境因素影响和变化较大的特点,研究制定切实可行的监测方案;综合考虑2015—2017年东营市海蜇产量及捕捞渔船数,结合2018年东营市海域海蜇资源可捕量,确定2018年东营市捕捞海蜇渔船船数。

表1 主要国家实施海洋捕捞总量管理制度情况Tab.1 M ajor countries implementing totalmarine catch management system

二是广东省白贝限额捕捞试点。广东省选取珠江口海域的白贝为试点品种,试点渔船数根据往年珠江口拖贝专项许可证发放量和近几年资源状况确定。限额捕捞试点工作在2018年实施,分为3个阶段:第一阶段(4月1日—8月31日)为试点启动阶段;第二阶段(9月1日—10月31日)为试点实施阶段;第三阶段(11月1日—12月31日)进行试点经验总结。

三是福建省梭子蟹限额捕捞试点。福建省以龙海市笼壶作业渔船为试点渔船。限额捕捞试点工作分为3个阶段:第一阶段(2018年4月1日—2018年7月31日)为试点准备阶段;第二阶段(2018年8月1日—2019年4月30日)为试点实施阶段;第三阶段(2019年5月1日—2019年8月1日)为经验总结阶段。

四是辽宁省对虾限额捕捞试点。辽宁省选取大连市普兰店区部分海域的中国对虾为试点品种,通过对渔船的作业类型、船主籍贯、限定船只和证书齐全等条件筛选出试点渔船。试点工作分为3个阶段:第一阶段(2017年12月—2018年8月)为调查筹备阶段;第二阶段(2018年9月—2018年12月)为组织实施阶段;第三阶段(2019年1月—2019年3月)为总结验收阶段[9]。

2.2 经验积累及存在的问题

我国海洋捕捞总量管理制度通过试点工作积累相关经验和有效科学数据,正在逐步扩大TAC种类和试点海域,但整体尚处于起步阶段。经验积累主要体现在:限额捕捞对于更好履行渔业法律法规、推进渔业资源管理改革、加强渔业资源和生态环境保护、实现渔业绿色高质量发展具有重要的现实意义。以山东省海蜇限额捕捞试点为例,分别从试点种类、可捕量及开捕时间的确定、限额捕捞的方式、渔获物统计以及监督检查等方面总结出一系列做法经验[10]。另一方面,存在的问题主要表现在:(1)可捕量难以科学准确地确定。从山东海蜇试点效果来看,最终完成的捕捞产量与最初确定的可捕量差距颇大,资源评估缺乏准确性。(2)试点数据上报不及时。实时监控系统尚待完善,数据填报准确性不高。(3)渔民自主限额捕捞意识待加强。从目前的试点效果看,渔民参与的积极性普遍不高,为监督管理带来不小压力。

3 日本海洋捕捞总量管理制度分析

日本海洋捕捞产出控制措施实施较早,且中日海域相通,这些都为我国参考日本海洋捕捞总量管理经验提供了先机。日本渔业资源管理制度不仅有遵照法律的行政(国家)手段,同时也有因地制宜尊重各地特色的自发管理手段,使中央政府和地方政府的捕捞渔业管理方法有机结合,制定综合全面的渔业资源管理办法[11]。

3.1 导入初期的经验摸索

日本于1996年加入《联合国海洋法公约》,该法赋予沿线国家在200 n mile排他经济水域的专属渔业权利,由此,日本制订了海洋生物资源保护及管理相关法律,出台了一系列渔业管理措施,特别是对产出控制(TAC制度)进行法律约束。TAC种类由秋刀鱼、阿拉斯加狭鳕、竹筴鱼、沙丁鱼、鲐鱼、太平洋褶柔鱼和雪蟹组成。

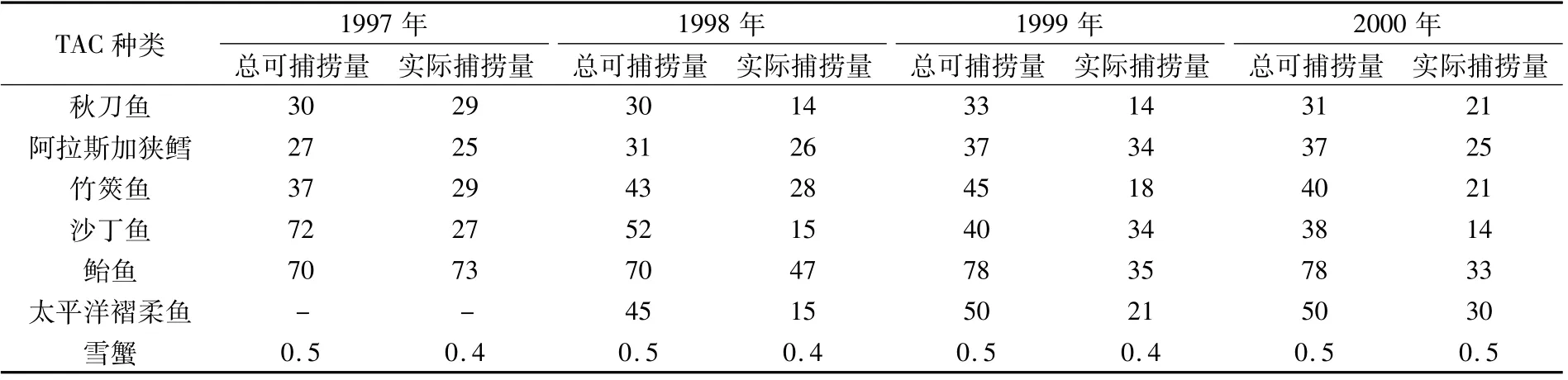

以日本海洋捕捞产出管理实施的初期阶段为例,分析其导入初期的实施背景和效果。起初,日本以1996年之前几年的捕捞产量为标准进行预测,制定了小型海洋中上层鱼类(秋刀鱼、竹筴鱼、鲐鱼)和太平洋褶柔鱼的总可捕捞量。1997—2000年,随着沙丁鱼资源量的明显减少,预测的总可捕捞量由72×104t减少到38×104t,日本渔民不仅遵守国家出台的限额规定,渔民之间还自主进行限额捕捞,由此实际捕捞量远低于总可捕捞量,官民共同致力于沙丁鱼资源恢复(表2)。随着秋刀鱼资源量的增加,总可捕量由30×104t增加至33×104t。当时还遇到一些棘手的问题:一是部分渔船直接丢弃捕获的秋刀鱼幼体;二是冷链物流能力不足,难以保证秋刀鱼、竹筴鱼等产地水产品的长途运输;三是与韩国争夺太平洋褶柔鱼资源等问题。日本在导入TAC制度初期,不断尝试寻找总可捕捞量设定的科学方法,其中渔民自主控制渔获数量成为亮点。另一方面,日本截至1997年未设定太平洋褶柔鱼的总可捕捞量,捕捞数量统计不详;然而,却在1998—2000年增加了总可捕捞量的规模,其主要目的是鼓励相关渔民加入与韩国的捕捞份额竞争。

表2 日本TAC种类的总可捕捞量和实际捕捞量Tab.2 Total allowable catch and actual catch of TAC species in Japan (×104 t)

3.2 日本产出管理效果分析

日本海洋捕捞产出控制措施在经过长期渔业资源调查和摸索的基础上,将产出管理细化至对同一种水产品的不同海域分别设置总可捕捞量。例如,鲐鱼的生产海域分为太平洋、对马暖流海区和东海;阿拉斯加狭鳕的生产海域分为根室海峡(日本和俄罗斯存在领土争议(南千岛群岛),分别进行阿拉斯加狭鳕资源管理,近年资源减少趋势明显)、鄂霍次克海南部、日本海北部以及太平洋;沙丁鱼分为太平洋和对马暖流海区;雪蟹分为鄂霍次克海、太平洋北部、日本海(富山县以西和新泻县以北两片海域)以及北海道西部海域,针对同一水产品种类的不同亚种群进行环境调查,科学计算产出管理数量。此外,太平洋褶柔鱼是按冬季种和秋季种进行划分。

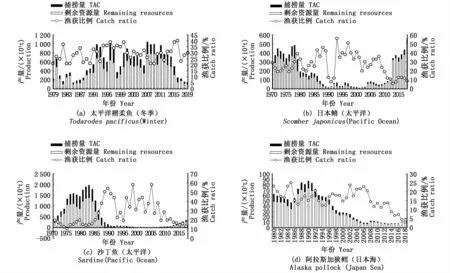

日本根据TAC种类生态特点对不同栖息海域的捕捞数量进行约束,通过长期资源调查和数据积累,较准确地针对资源变化情况确定捕捞产量(图1)。在20世纪70、80年代,沙丁鱼(太平洋)和日本鲭(太平洋)资源丰度值较高时,虽然将其可捕捞量设置在合理空间,但在21世纪前后10年却迎来了资源量低迷时期。近年来,随着渔获比例的降低,沙丁鱼和鲐鱼资源量恢复迹象明显。太平洋褶柔鱼(冬季)的渔获比例在20%~40%之间,资源量周期性变化,捕捞产量对生态影响较小。日本严格控制阿拉斯加狭鳕(日本海)的产出管理,减少捕捞强度,渔业资源呈现低位增长趋势。总体来看,在海洋渔业资源不可控的前提下,日本科学预测不同水产品种类在不同海域的资源情况和捕捞强度,减少捕捞产量对生物资源的影响,特别对资源量减少的水产品种类,利用降低捕捞强度等手段以期恢复资源[12]。

4 对我国海洋捕捞产出管理的启示

4.1 资源调查做到精细化

根据我国不同海域推进试点情况,细化至单一种类不同生存海域的资源调查。逐步制定出同一种类(不同亚种群)不同海域的总可捕捞量。首先要加强渔业资源调查与分析,开展水生生物资源现状的全面调查,建立数据采集系统,包括渔业水域、面积、开发利用现状等,分析保护措施和实现路径。其次,加强科研力量。研究主要经济鱼类产卵机理和洄游通道,有针对性地制定资源养护和管理措施。再次,完善海洋捕捞产出管理评价体系。全面评价渔业资源可持续利用水平和推进实施渔业可持续发展战略。

4.2 提高渔民自主实施产出管理积极性

强化渔民养护渔业资源和遵守法律法规的积极性和主动性,通过制度建设,合理规避竞争性捕捞和与政府监管相悖的动机。《农业部关于进一步加强国内渔船管控 实施海洋渔业资源总量管理的通知》(农渔发〔2017〕2号)[13]的出台在制度革新领域取得了一定成绩,让海洋捕捞产出管理有章可循,从重点保障渔业资源调查评估与渔业水域生态环境监测开始,逐步向经济性种类栖息水域进行全覆盖。

图1 日本TAC种类产出管理实绩Fig.1 TAC species outputmanagement performance in Japan

4.3 加强产出管理监督

总可捕捞量的科学制定、捕捞限额分配和监督管理是产出管理的关键。我国渔业执法管理不仅进行海上巡逻还要加强渔获物陆上流通各环节的监督,从产地到消费对渔获物进行全程监督和管理。此外,结合产出管理制度有序开展,通过渔港合理布局、平衡各地渔港分布,严格从源头依港把控,提高我国渔港服务监督功能,切实有序推进我国渔业可持续发展。