数字化场景下品牌传播的设计策略研究

关键词:数字化;场景构建;品牌传播;品牌体验

中图分类号:G20 文献标识码:A 文章编号:1004-9436(2021)21-0-04

近年来,随着5G、人工智能等新兴数字化技术的迅猛发展,加上突如其来的新冠肺炎疫情,国内的数字化转型进入蓬勃发展阶段。数字化不只是一次技术的浪潮,还将对整个行业格局以及人们的生活习惯带来影响,目前一些品牌已经开始了数字化转型,但大部分都仅停留在单一场景且缺少系统的方法论指导。数字化发展带来的新的生活和工作场景,对传统的品牌传播造成了一定的冲击。如今,品牌面临的传播环境比以往更加复杂,如何把握数字化场景入口,进行以体验为中心的品牌传播的升级成为品牌设计亟待解决的新问题。

1 基于数字驱动的品牌传播特征研究

1.1 数字化场景的研究

在数字化场景的研究中,场景是核心要素。“场景”一词最早是由欧文·戈夫曼提出的,这时的场景强调人们在生活中的互动,是基于物理空间维度的[1]。随着数字化时代的到来,场景的意义发生了变化,研究相关资料总结出数字时代的场景概念不再是以往单一维度的线上或线下,而是更具拓展性的。数字化场景包括物理场景和信息场景,但并不是简单的整合,而是通过数字化技术的融入使信息空间与物质世界之间互联互通,数字化场景不仅促使“地域”(各种信息或社会交往的界限)消失,而且能为人们提供更多元的互动、交往与分享空间[2]。数字化场景串联了人们日常生活的各个方面,远程办公、在线教育、无人零售和直播模式等彻底改变了人们的生活和工作方式。

1.2 品牌传播的新特征

数字化场景不仅给人们的生活带来了改变,更成了品牌传播过程中的接触点,连接了品牌和消费者,不同场景的切换与连接给品牌传播带来了全新的机遇与挑战[3]。

1.2.1 传播受众细分化

数字时代,品牌有了大数据的加持,可以更加精准地洞察消费行为,并针对不同消费群体的需求提供与其适配的解决方案。贝恩资本的研究将中国消费者细分成八大人群[4],不同消费人群在消费习惯和使用偏好上都具有鲜明的特征。而从整体来看,主要的趋势为Z世代将成为未来消费的主力人群,很多品牌为了适应消费主体环境的变化,都在尝试朝品牌年轻化的方向发展。传播受众的细分对品牌的要求是在大数据的基础上实现更加精准的传播,使人、货、场的匹配更加准确、高效。

1.2.2 传播媒介碎片化

传播媒介由中心化往碎片化的方向发展,品牌除了可以通过一些传统媒介(电视、报刊等)进行传播外,还可以通过互联网媒介(电商平台、互联网门户网站)以及社交媒介(社交平台、短视频直播等内容种草平台)进行传播。消费者对于品牌信息的接收贯穿在生活的方方面面,人们可以随时随地了解品牌信息,品牌的触点比以往更加复杂。

1.2.3 传播方式互动化

随着社交媒体的发展,品牌与消费者的互动方式发生了变化,品牌传播的逻辑从没有连接到产生触点,从单向传播到双向互动。一方面,品牌可以直接触达消费者,缩短品牌和消费者之间的距离;另一方面,消费者从以往被动接收广告中的信息,到现在根据自己的兴趣主动获取和选择信息。

1.2.4 传播内容价值化

小红书、抖音等内容化社交平台的火爆使内容成为品牌抢占用户的重点,在物质生活极度丰富的今天,能够吸引消费者的内容不再是有形的产品功能层面的,而是一种无形的价值[5]。这里的价值包括了自我实现、情感支持、身份象征等,品牌传播的内容可以通过价值赋能,形成具有差异化的品牌资产,这也是一种全新的沟通方式。

1.3 品牌传播的设计问题

数字化场景下,品牌传播的特性较以往发生了变化,但部分品牌并没有作出相应的数字化转变,品牌传播的设计面临着一些问题。第一,没有精准的定位。随着受众的精细化发展,部分品牌还延续着传统的千人一面的传播方式,并没有进行针对性传播,无法吸引消费者产生购买行为,所以找到目标人群是品牌需要解决的首要问题。第二,难以形成品牌心智。如今人们身边充斥着各种各样的媒介,消费者注意力变得极度分散,这导致品牌心智的形成效率下降,信任成本也在不断上升。第三,缺乏持续的互动关系。目前品牌与用户之间的互动大多是单次的,多数品牌的影响力不够深远,如何通过关系的建立形成持续的互动,在消费者心中留下独特的印记是品牌需要考虑的问题。第四,传播内容无法引起新一代消费群体的共鸣,以及没有考虑到使用场景无法匹配能够引起消费者共鸣的内容。

2 基于场景视域的品牌传播触点研究

数字化时代的场景成为连接品牌与消费者之间的纽带,但单一的场景无法直接对消费者的习惯和行为产生影响,品牌应将注意力拓宽到更多场景中,通过多个接触点的互动更加全面地了解和感受品牌,形成整体的品牌体验,所以合理地设计与消费者之间的关键接触点,才能达到理想的传播效果。由于品牌接触点是基于消费者的购买行为产生的,所以对于触点的研究应建立在整个消费体验的旅程上。

伴隨着传播环境与用户行为的改变,一种新的消费行为模型SICAS由此出现——对于品牌信息,消费者不再主动搜索,而是通过关系的匹配、兴趣的认同与品牌互相感知,进而产生后续的购买意图。文章在此基础上,根据消费者在各个阶段的体验需求以及传播特性,将数字化时代的场景细分为入口场景、消费场景、社交场景,结合SICAS消费模型的指导对整个消费旅程中的用户行为进行阶段性的划分,同时,梳理相关触点(见图1),并以此作为品牌传播的设计策略输出的依据。

2.1 入口场景

入口场景是品牌与消费者建立连接的第一步,目的是引起消费者兴趣。互联网门户网站、电商平台、社交媒体等都可以是品牌传播的场景,品牌可以通过大数据等技术了解消费者的行为,以消费者需求为中心进行精准的品牌触达,使消费者对品牌建立初步的感知(S)。第二步就是在感知的基础上,消费者可能会由于品牌形象等触点的设计对品牌产生兴趣(I)从而产生后续的购买行为,在这里品牌形象包含的意义不仅是一个简单的视觉符号,还包含了产品包装、门店形象以及内容的传达等。总之,入口场景中核心的品牌接触点是对品牌形象的构建。

2.2 消费场景

在消费场景中,消费者可以通过线上和线下两种形式作购买决策,品牌通过多个渠道与用户互动并逐渐建立从弱到强的连接(C),引发用户产生实际的购买行为(A)。在这个过程中,消费者在线上和线下场景中的体验是同等重要的,品牌可以通过数字化平台的构建,将线上平台的购买、支付和配送流程与线下的到店体验相结合,让用户更加全面地感受和理解品牌。

2.3 社交场景

在消费后,用户自发地在社交媒体上评价、反馈、分享自己的购物体验(S),用户发布的评价呈碎片化状态,通过社交媒体等渠道对信息进行整合可以使品牌形成比较完整且客观的评价。由于用户在购买前往往会关注品牌的口碑,所以基于各个触点的体验分享形成的口碑对潜在消费者的购买行为会产生一定的影响。

3 数字化场景下品牌传播的设计策略

3.1 塑造人格化的品牌形象

面对更加年轻化的主流消费群体的需求,以人格化的视角对品牌进行塑造,可以使品牌像人一样拥有自己独特的性情。品牌和消费者之间像朋友一样平等地互动交往,可以让消费者感到亲切并逐渐喜欢上这个品牌。

3.1.1 品牌拟人化

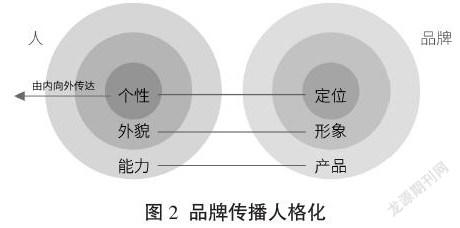

品牌就像人一样,通过由内到外传达自己的思想、观点给大众留下印象,品牌的定位、形象、产品则是加深这种印象的途径。品牌人格化的核心是把品牌拟人化,考虑其性格是什么样的(品牌定位),需要搭配什么样的衣服(品牌形象),有什么专业能力(品牌产品)等。品牌传播的过程呈圈层结构发展(见图2),可以使消费者由内到外感知品牌的“人格特点”。

3.1.2 品牌个性化

随着直播、短视频等社交平台的兴起,信息的形式从平面向更加立体化的趋势发展。面对复杂多样的信息环境,消费者的认知效率降低了,因此在消费者心中留下独特的印象成为品牌传播的重点。在人类社会交往中,有个性的人更容易在大众心里留下印象,品牌也一样。更加鲜活、有特点的品牌更容易被识别并与用户建立情感连接,品牌可以通过个性化的形象在消费者心中留下独特的符号,使消费者提到这个品牌心中就会出现一个相应的符号。目前的品牌在传播中大多呈现以下几种风格:萌系可爱风、青春文艺风、潮酷风等。品牌IP形象的设计就是人格化的体现,具有品牌特色的形象不仅是品牌个性的表达,还是借用可爱的卡通形象建立品牌与消费者之间的沟通路径的方式,如阿里的动物园形象,在动物形象的基础上结合品牌特色进行人格化的设计从而赢得消费者的喜爱,让人感觉到品牌具有亲和力以及容易接近。

3.2 形成多元化的品牌触达

3.2.1 多场景触达

数字时代,品牌与用户传达信息和沟通的场景较以往更多。面对多元化的传播方式以及复杂的触点,品牌应该进行结构化的梳理,对不同类型的场景进行针对性的创意表达。在这个过程中,品牌可以通过每一次线上互动、传播物料以及线下体验,积极创造与消费者之间更多的接触点,从而提高品牌曝光度,增加竞争优势。除了线上数字场景的互动外,品牌在物理场景中的“物理可得性”同样重要,隔着屏幕的接触不能给消费者带来直观的感受,让消费者更容易看到并找到品牌更有利于培养消费者的消费习惯[6]。面对信息过剩的现状,品牌想要在消费者心中建立感知,可以在提高渠道可见度的基础上建立多场景的品牌触达,并通过在各个场景的发声传递和强化品牌的心智。

3.2.2 多感官体验

大多数品牌传播仅满足了单一的线上视觉体验,但人类大脑需要的是多个感官的体验,通过视、听、嗅、触、味五感全方位感受品牌,可以更有效地形成品牌感知,品牌能够调动的感官越多给消费者留下的印象就越深刻。传统的感官体验仅是通过视觉震撼、声音冲击、产品味道等使用户感受品牌,但在数字化场景下的感官体验则是在充分利用数字化技术的前提下,对各个感官产生刺激从而调动消费者的多感官体验,并形成品牌记忆。比如一些品牌通过AR、VR技术的融入同时调动消费者的多个感官,使消费者能够更加真实地感受品牌。

3.3 建立持续稳定的互动关系

数字时代的传播方式互动化使消费者的主动性更强,可选择的范围也更广。相关研究表明,现在的用户都是流动的消费者,如果品牌无法持续提供强关联度,他们就会更换其他品牌,所以品牌的传播核心是与消费者建立持续稳定的互动关系。

3.3.1 基于情感建立联系

数字化时代的消费人群朝年轻化的趋势发展,对于物质富足的Z世代来说,单纯从物质/功能层面宣传不足以吸引消费者购买,满足情感需求才是建立关系的重点。目前品牌传播中的情感化设计主要分成以下三个方向,第一,体验行为情感化。通过一些互动化细节的设计让消费者感到有趣,从而产生积极的情感。例如,星巴克APP对于积分的设计,不再以传统的数字或进度条的形式展示,而是采用了将星星倒入杯子这一个动态交互的形式,用户在使用过程中会从简单的任务中获得一些惊喜感。第二,洞察消费者情绪。在传播内容上通过提供一定的情绪价值与用户建立情感连接。例如,RIO品牌在洞察到年轻人“做自己”的時代情绪后,推出了一支描述当代年轻人真实生活状况的短片《偏爱真实》,通过几个故事的串联表达了“Be Real”的态度,在凸显品牌调性的同时引发了年轻人的情感共鸣。第三,增强体验便利性。品牌可以通过数字化的方式优化购物流程,从而提升消费者的体验,比如喜茶推出了喜茶GO小程序,排队时间进度条的设计,使信息显示更加直观,解决了消费过程中排队等待时间过长的问题,提升了用户的使用体验,信息透明化不仅可以促进信任的建立,还可以进一步提升消费者对品牌的忠诚度。

3.3.2 基于共性建立信任

在对产品的基本使用需求得到满足后,人们越来越关注品牌的价值观是否与自己一致以及能否代表自己身份。基于共性聚集而建立的关系成为品牌传播的新场景,不仅体现了兴趣、生活方式、价值观的一致,还形成了一种关系标签以表现自己的个性和态度。例如,近年来潮流文化的火爆使具有潮属性的商品变成了一种社交货币,这种消费之所以能在年轻消费群体中兴起,一方面是因为其追求和认可潮流文化,另一方面是他们希望借潮流单品展示自己的身份从而获得圈子的认同。

基于共性建立关系比较常见的传播场景是品牌社群。品牌社群指的是人们基于对品牌价值的认同而建立的圈子,品牌通过社群传播建立了一种以社交为核心的商业模式,设计的重点在于基于共性引起用户的共鸣。目前,国内外学者研究发现,通过社群赋能品牌主要有三个路径。其一是感知社群价值。提供价值是社群发展的基础,用户在加入某个社群之前比较在意的是可以获得怎样的价值,所以品牌在社群构建的过程中应该主动了解和识别用户想要通过社群获得怎样的价值。其二是消费者与品牌价值共创。借助社群这一场景使用户对品牌的价值产生认同往往会引发消费者自发进行内生产,将消费者变成品牌价值的共创者,有利于增强消费者的参与感。其三是建立情感连接。通过社群活动拉近品牌与消费者之间的距离,打造社群专属标签,增强品牌社群成员之间的亲近感,有利于社群文化的形成。三顿半推出的返航计划就是品牌借助社群传播,消费者可以通过将喝完的咖啡罐带到返航点的方式兑换新的咖啡以及品牌周边。返航计划参与者也就是社群的成员,其通过参与互动的方式不仅可以获得品牌的周边(物质价值),还可以感受到参与的乐趣以及对于自身环保理念的认同(情绪价值)。整个互动过程往往会引发消费者自发分享体验,有助于在品牌与消费者之间建立持续稳定的互动关系。

4 结语

数字化场景下品牌的传播方式较以往发生了很大变化,人、货、场的重构带来了生活方式的变化。文章通过对不同场景的品牌接触点的梳理,构建以消费者体验为中心的品牌传播设计策略,得出了数字化场景下品牌传播的设计应以场景为传播入口,构建以关系为核心的与消费者之间的连接方式。未来,随着数字技术的进一步发展,品牌数字化的程度将不断加深,文章提出的策略对数字化浪潮中的品牌有一定的借鉴和指导意义,有助于品牌建立良好的体验并进行全方位的数字化转型。

参考文献:

[1] 欧文·戈夫曼.日常生活中的自我呈现[M].北京:北京大学出版社,2008:101-102.

[2] 国秋华,程夏.移動互联时代品牌传播的场景革命[J].安徽大学学报(哲学社会科学版),2019,43(1):133-137.

[3] 夏蜀.数字化时代的场景主义[J].文化纵横,2019(5):88-97,143.

[4] 2019年中国快消品线上策略人群报告[EB/OL].贝恩公司,https://www.bain.cn/news_info.php?id=960,2019-09-26.

[5] 赵侃.“体验传播”:互联网+时代品牌传播的设计新支点[J].装饰,2017(6):85-87.

[6] 王直上.品牌创造增长[M].北京:中信出版社,2020:88-89.

作者简介:梁乐尔(1997—),女,河南新乡人,硕士在读,研究方向:视觉传达与信息设计。