关注研创过程 优化知识结构

罗熙

本节课的重点是理解分数与除法的关系,难点是用除法的意义理解分数意义,对于小学生来说,是一个比较抽象的内容,而在小学阶段数学知识之所以能被学生理解和掌握,绝不仅仅是知识演绎的结果,而是具体的模型、图形、情景等知识相互作用的结果。整节课教学有以下特点:1、提供丰富的素材,经历“数学化”的过程,以具体可感的实物、图片为媒介,用动手操作的方式,在丰富的表象支撑下生成数学知识,并逐步抽象、建模的过程。2、分数意义的拓展与除法之间关系的理解同步,以知识为载体关注蕴藏其中的归纳、比较等思想方法,从而提高学生的数学素养。3、总结分数与除法之间的联系与区别,形成知识结构。

一、创设情景,唤醒已有经验,导入新知。

以給孩子们带来一份礼物,在不知道礼物的名称和数量的情况下,把礼物平均分给2个人,学生快速准确的说出每人分得礼物的 ,继续追问平均分给3个人、4个人、10个人等,每人分得的情况又是什么?唤醒学生已有知识,把单位“1”平均分成若干份,取其中的1份就是若干分之一。然后揭开谜底,把盒子里的4个蛋糕、2个蛋糕、1个蛋糕分别平均分给2个人,每个人分得的情况又是什么?从而让学生回忆平均分的时候用除法,感知当两个数整除的时得不到整数,可以用分数来表示。

二、合作创生,抽象建模,生成数学知识。

[环节1]把1个饼平均分给4个人,每人分得多少个?

学生是课堂的主人,学生借助1个圆片,邀请4人小组成员上台分一分,发现每人分得 ,也就是 个。让学生感知根据分数的意义,把1个饼看成“单位1”,把“单位1”平均分成N份,每份就是 ,也就是 个。这一平均分的过程为后面平均分3个饼打下基础。

[环节2]把3个饼平均分给4个人每人分得多少个?

学生根据前面已有的操作经验,小组合作利用学具动手操作分一分,讨论交流,填写研学单,并让学生展示分的过程,把课堂还给学生,同时根据学生的汇报多媒体展示分的过程,使学生明确3个饼的四分之一就是一个饼的四分之三,所以每人分得 个。

[环节3]归纳比较,渗透思想方法,建构知识结构。

通过以上的动手尝试探究,学生经历了知识的形成过程,所我放手让学生观察黑板上的两组数据,发现分数恰好是相应除法算式的结果,发现除法算式各部分与分数各部分的关系,并用准确的数学语言来表述,比如“被除数相当于分数的分子”中的“相当于”,便于学生认识到分数与除法既有联系又有区别。

三、全课总结,巩固应用,内化提高。

在实际运用中,融合基础练习与拓展提升,加深对本课重点---分数与除法关系的理解,以及对本课难点---用除法的意义理解分数的意义。

[研磨历程]

一磨:初研,感知课堂教学效果

【在操作中探究3÷4表示的意义】

例题:把3个饼平均分给4个人,那每人分得多少个?(生猜答案)

生1: 个生2: 个生3:

师:猜出来的答案具有不确定性,我们还是来实际操作找出正确答案。(小组合作探究,尝试完成研学单)

(小组展示分的过程)

小组1:我们小组把这3个饼平均分成12分,每人分得3份,就是 个。

师:意思就是一个一个的分,每人分得3个 ,刚好是1个饼的 ,就是 个。

小组2:我们小组是3个叠在一起分,平均分成4份,每人分得 个。

师:每人分得3个饼的 ,拼一拼,就发现刚好是1个饼的 ,也就是每人分得 个。

【难点研创反思:在突破这一难点时,发现有的小组无法操作,有的小组知道如何分,每人分得的个数也是正确的,但就是无法用准确的数学语言描述分的过程,特别是对1个饼的 就是3个饼的 的描述,基本上整个分的过程都是由老师讲解,研学单的设计也有问题,对于学生获取知识的方法和渠道提示不到位,导致研学单填写的正确率不高,让学生的自主学习和合作探究没有发挥作用,接下来就得改进研学单的设计和每个环节之间的衔接及对旧知识的唤醒。】

二磨:再研,创设导向性的研学单

研创课堂的魅力不单单是教会学生知识,更是培养学生的数学能力。独行快,众行远。教研员赵老师指导我们如何研读教材、研究学情、研创学习单等,在“学为中心、为创而学”的理念指导下,坚持反思性实践,在教学中研究,在研究中教学,不断改进,不断提高,创生关键能力。

三磨:续研,课堂再实践,生成知识点

突破难点:【在操作中探究3÷4表示的意义】

师:你还想把这个蛋糕平均分给几个人?每人分得多少个?

生1:平均分给3个人,1÷3= (个)板书

生2:平均分给4个人,1÷4= (个)板书

师:现在我们就来一起分一分,出示例题:把1个饼平均分给4个人,每人分得多少个?

(抽1个小组上台演示平均分的过程)

生:把这个圆对折再对折展开,沿着折痕剪下来,得到4份,每个人得到 ,也就是 个。

师小结:把一个物体平均分成几份,每人分得几分之一,也就是几分之一个。

【设计意图:回忆平均分时用除法,知道两个数相除时得不到整数时,可以用分数表示,当把一个物体平均分,每个人得到的不仅是几分之一,而且也是几分之一个。】

师:如果把3个饼平均分给4个人,那每人分得多少个?

(小组合作分一分,尝试完成研学单)

(小组展示:平均分的过程)

小组1:我们小组采用的方法是一个一个的分,分法和上面的把1个饼平均分4个人一样,但这里平均分了3次,每人分得3个 个,拼起来刚好是 个。

(板书:3个 个= 个)

师:带着学生在大屏幕上再次观看一个一个分的动画,深入理解3个 个= 个

师:还有不同的分法吗?

小组2:我们小组是3个饼叠在一起平均分成4份,分了1次,每个人分得这3个饼的 ,然后把这3个饼的 拼一拼,刚好1个饼的 ,就是 个。

(板书:3个饼的 =1个饼的 = 个)

【设计意图:3块月饼平均分给4个人,每人分得多少个月饼?是本节课的教学难点,利用圆片充分操作,组织学生讨论,教师巡视指导,体验两种分法的含义,重点是如何理解3个饼的 就是 个,学生进一步理解了两个数相除,商不是整数时用小数表示,感受分数与除法的关系,学生操作经验的积累以及对操作过程的描述有效地突破了本节课的难点】

师:你还可以把()个饼平均分给()个人,每人分得多少个?怎样列式?

生:把5个饼平均分给6个人,每人分得5÷6= (个)

生:把9个饼平均分给10个人,每人分得9÷10= (个)

生:……

师:你能直接说一道除法算式,商用分数来表示吗?

生:8÷15=

生:18÷23=

生:……

【设计意图:从特殊到一般形式,初步建立模型,感知分数与除法之间存在这一定的关系,为后面探究分数与除法的联系与区别打下了基础】

[研知识结构,创关键能力]

师:观察黑板上的除法算式你发现了什么?除法各部分和分数的各部分之间有什么关系?完成表格

(师指导完成研学单二)

师:谁来汇报你的发现?

生:两个数相除,在商不能得到整数的情况下,可以用分数来表示。

生:除法中的被除数是分子,除数是分母。

生:说法不准确,应该说被除数相当于分子,除数相当于分母。

师:还有吗?

生:除号相当于分数线。

师:同学们有了这么多重大的发现,老师把你们的发现记录下来。

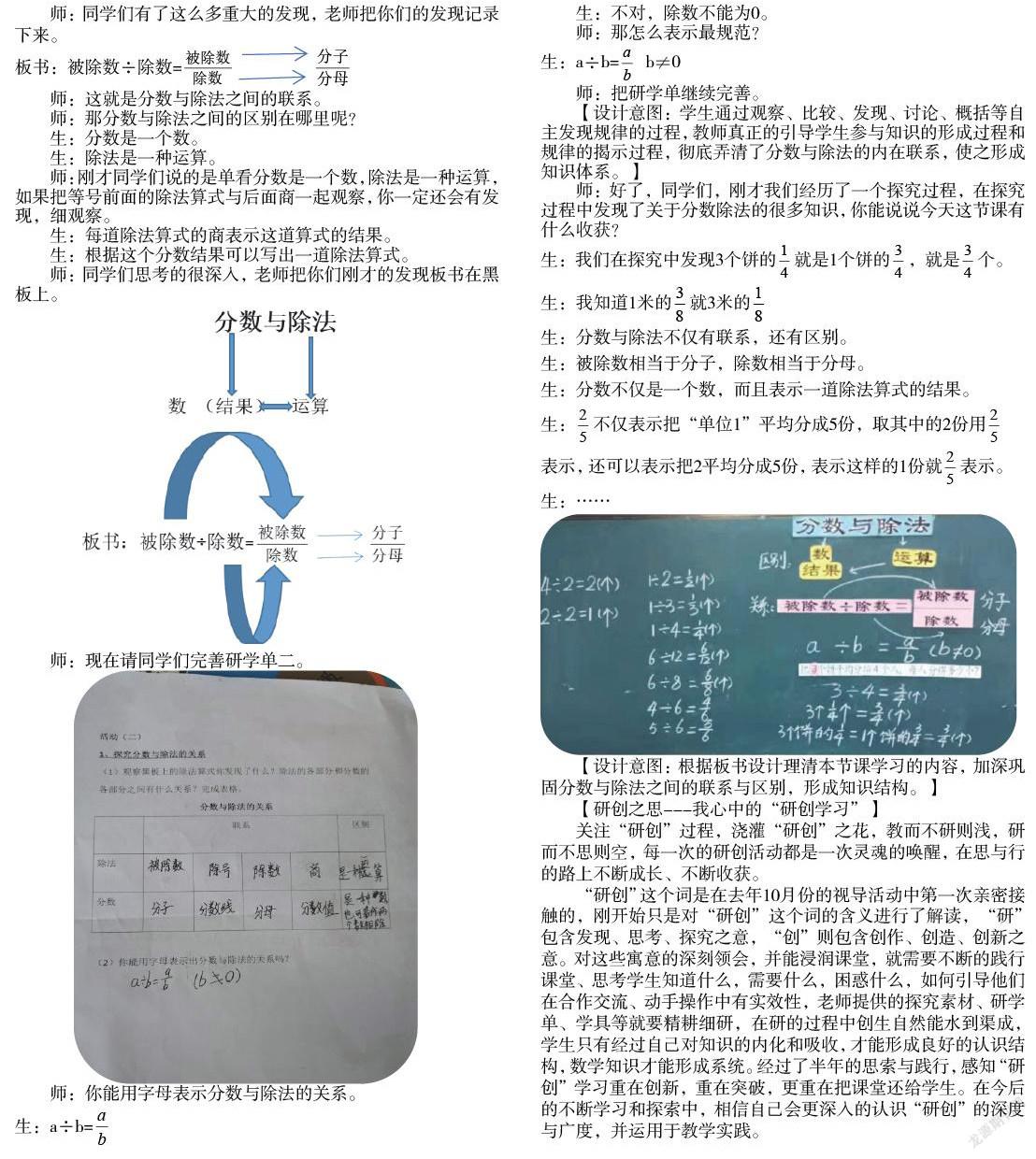

板书:被除数÷除数=

师:这就是分数与除法之间的联系。

师:那分数与除法之间的区别在哪里呢?

生:分数是一个数。

生:除法是一种运算。

师:刚才同学们说的是单看分数是一个数,除法是一种运算,如果把等号前面的除法算式与后面商一起观察,你一定还会有发现,细观察。

生:每道除法算式的商表示这道算式的结果。

生:根据这个分数结果可以写出一道除法算式。

师:同学们思考的很深入,老师把你们刚才的发现板书在黑板上。

师:现在请同学们完善研学单二。

师:你能用字母表示分数与除法的关系。

生:a÷b=

生:不对,除数不能为0。

师:那怎么表示最规范?

生:a÷b= b≠0

师:把研学单继续完善。

【设计意图:学生通过观察、比较、发现、讨论、概括等自主发现规律的过程,教师真正的引导学生参与知识的形成过程和规律的揭示过程,彻底弄清了分数与除法的内在联系,使之形成知识体系。】

师:好了,同学们,刚才我们经历了一个探究过程,在探究过程中发现了关于分数除法的很多知识,你能说说今天这节课有什么收获?

生:我们在探究中发现3个饼的 就是1个饼的 ,就是 个。

生:我知道1米的 就3米的

生:分数与除法不仅有联系,还有区别。

生:被除数相当于分子,除数相当于分母。

生:分数不仅是一个数,而且表示一道除法算式的结果。

生: 不仅表示把“单位1”平均分成5份,取其中的2份用 表示,还可以表示把2平均分成5份,表示这样的1份就 表示。

生:……

【設计意图:根据板书设计理清本节课学习的内容,加深巩固分数与除法之间的联系与区别,形成知识结构。】

【研创之思---我心中的“研创学习”】

关注“研创”过程,浇灌“研创”之花,教而不研则浅,研而不思则空,每一次的研创活动都是一次灵魂的唤醒,在思与行的路上不断成长、不断收获。

“研创”这个词是在去年10月份的视导活动中第一次亲密接触的,刚开始只是对“研创”这个词的含义进行了解读,“研”包含发现、思考、探究之意,“创”则包含创作、创造、创新之意。对这些寓意的深刻领会,并能浸润课堂,就需要不断的践行课堂、思考学生知道什么,需要什么,困惑什么,如何引导他们在合作交流、动手操作中有实效性,老师提供的探究素材、研学单、学具等就要精耕细研,在研的过程中创生自然能水到渠成,学生只有经过自己对知识的内化和吸收,才能形成良好的认识结构,数学知识才能形成系统。经过了半年的思索与践行,感知“研创”学习重在创新,重在突破,更重在把课堂还给学生。在今后的不断学习和探索中,相信自己会更深入的认识“研创”的深度与广度,并运用于教学实践。