运用品管圈模式提高临床全肠外营养合理应用率的效果评价

李宝瑜 谭楚婷 黄彩玲 宋杰丽 刘艳红

1 南方医科大学第五附属医院药学部 (广州 510900) 2 南方医科大学第五附属医院营养科(广州 510900)

全肠外营养(total parenteral nutrition,TPN)是在无菌混合技术条件下将所有肠外营养日需要成分包括葡萄糖、脂肪乳、氨基酸、维生素、矿物质、微量元素等混合在一个3 L袋中,然后输注给需要肠外营养治疗的患者,从而达到改善患者临床结局的目的[1]。

肠外营养是临床营养治疗的重要组成部分,已有近50年的历史。在应急反应、重症胰腺炎、短肠综合征、手术治疗后、消化道出血、肿瘤等疾病患者中应用广泛。合理应用肠外营养治疗,可显著改善患者预后,降低患者不良临床结局发生,然而,全肠外营养不合理使用危害大,如无适应症用药会增加代谢负荷、增加并发症发生率、增加经济负担。阳离子浓度超量会中和磷脂膜负电荷易致破乳[2];水化作用造成微粒间的聚合引发营养液出现沉淀[3]。热氮比不适宜导致能量利用不充分,影响机体氮平衡。用药时间小于5天属于TPN的禁忌,术后患者处于高应激状态,易导致机体代谢絮乱。无指征单瓶输注肠外营养液易引发各种并发症[4]。

据我院中心药房2018年统计,平均每天使用肠外营养治疗的患者有上百例,而单瓶输注率高达90%以上。由于剂量不合理、营养组分配比不当等不仅降低了肠外营养治疗效果,还隐藏着医疗安全隐患,为更好地控制其质量,保证临床营养支持有效经济安全,本院自2016年成立静脉用药调配中心(pharmacy intravenous admixture service,PIVAS)以来,承担全院所有TPN的调配。通过品管圈管理方法,多学科合作,推动“全合一”肠外营养在临床应用,让更多的医护人员掌握肠外营养的适应症、开具个体化营养配比处方、提供合格的配制环境及合理的输注途径,是保证肠外营养治疗安全有效的方法之一[5]。

1 资料与方法

1.1 临床资料

从本院 PIVAS 计算机中抽取2019年3月至2019年10月住院患者 TPN 医嘱,开展QCC活动前、后两个阶段临床应用TNA的医嘱信息。

1.2 方法

该项目采用 QCC问题解决型十大步骤进行展开,开展了为期7个月(2019年5月—2019年11月)的质量持续改进,随后再统计2019年11月和2020年6月的TPN处方不合理现象并观察效果维持状态。

1.2.1 组成

2019年4月30日,为了更好地给患者提供优质的营养支持治疗,营养科召开品管圈第一次会议,确定了相关成员,并一起学习了品管圈相关知识。 2019年5月5日,品管圈成立定名为“众益圈”,横跨9个科室(护理部、药学部、营养科、神经外科、重症医学科、普外科、肿瘤科、消化科、新生儿科),共有11名圈员。其中正高1名、副高5名、中级3名、初级2名。

1.2.2 主题选定

圈员对存在的问题进行头脑风暴法分析,投票选定,最终选定“提高临床全肠外营养合理应用率”为主题。主题范围是静配中心接收的全院所有全肠道外营养(TPN)长期医嘱。

1.2.2.1 专有名词解析 全肠外营养(TPN):通过胃肠外途径供给营养物质的方法称为肠外营养,如果所需要的全部营养素均经胃肠外途径获得,则称为全肠外营养。

全肠外营养不合理医嘱:医生开立的医嘱中如果存在无适应症,营养配方组成(葡萄糖浓度、氨基酸浓度、糖脂比、热氮比、渗透压)不合理,混合体系的稳定性(阳离子浓度)不合理,遴选药品不适宜,用药疗程不合理的情况,无营养评估直接应用肠外营养,均判定全肠外营养不合理应用[6-11]。

全肠外营养不合理应用率,是指一定时期内,全肠道外不合理条目总数占调查的全肠道外营养医嘱与肠外营养医嘱查检指标项目总数(6)乘积的比例。

全肠外营养合理应用率=

1.2.2.2 选题理由 临床营养是提高床位周转率、疾病治愈率,降低药占比、医疗费用支出的有效手段,对其他学科发展有显著的增益作用。合理应用肠外营养可缩短患者住院时间,减少患者医疗费用。[12]对患者而言,病人可以得到更合理的临床应用支持。对营养师而言,提高专业知识水平,同时促进团队协作,增强集体的凝聚力。对医院而言,提升医院治疗质量及整体管理水平。对医务人员而言,提高合理用药水平,加强医师、药师、护士三者的相互沟通和团队协作能力,和谐医患关系。

1.2.3 拟定计划活动

运用甘特图将品管圈活动的十个步骤按照PDCA循环各占活动总时间的30%、40%、20%和10%的方法,将工作分配至每个圈员,合理掌握活动进展。活动过程中因有春节假期延误,但最终也能按时完成任务。

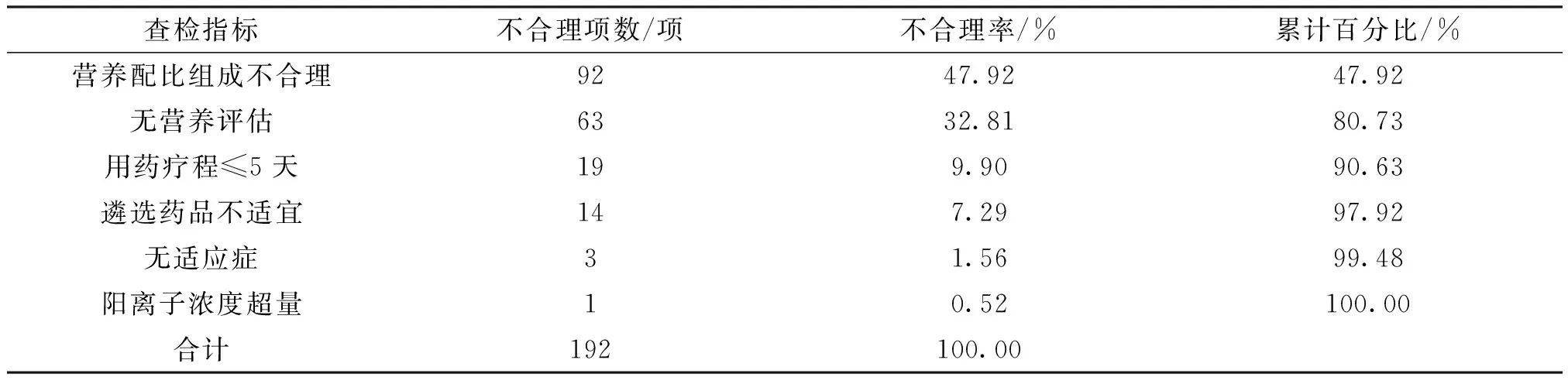

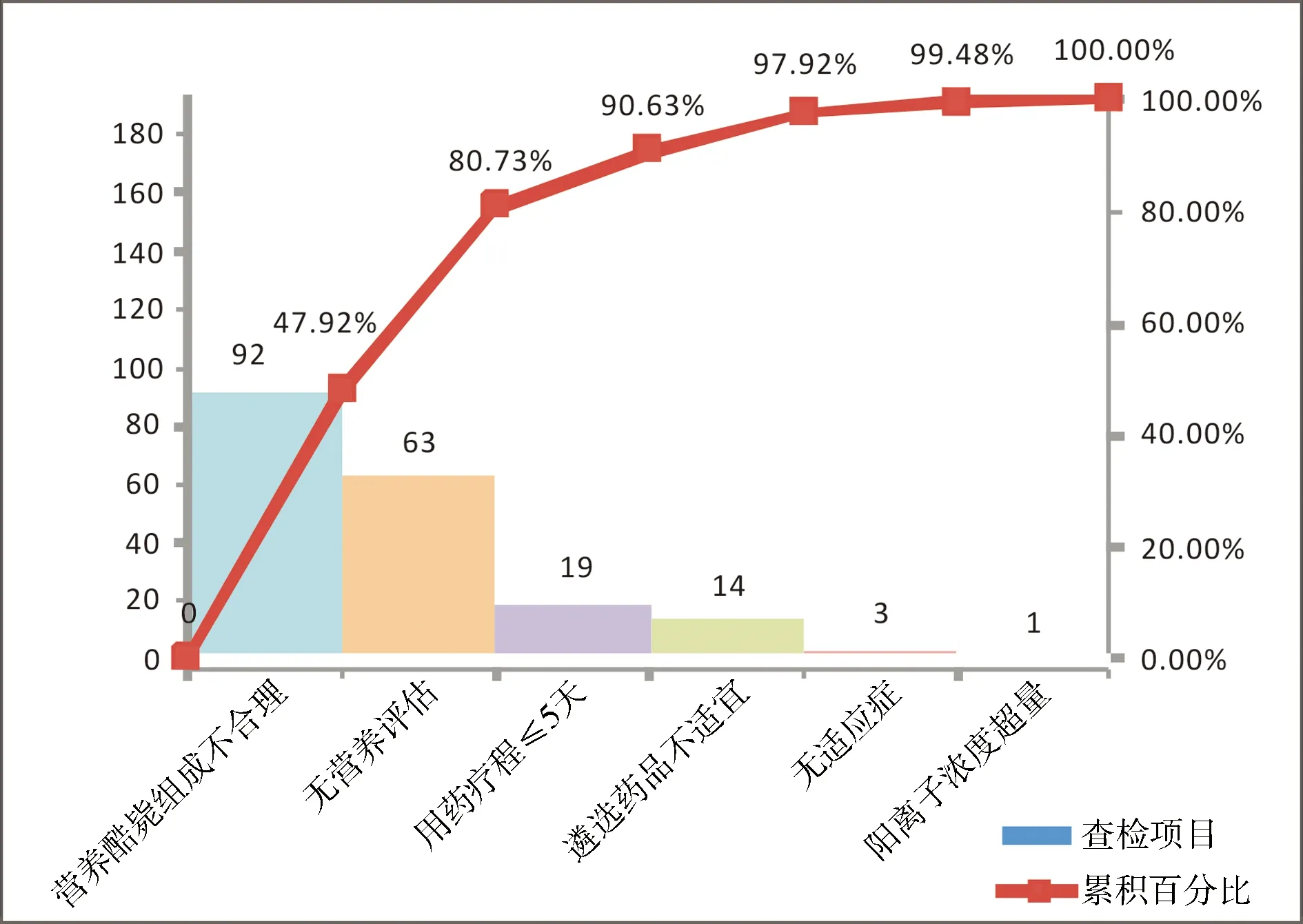

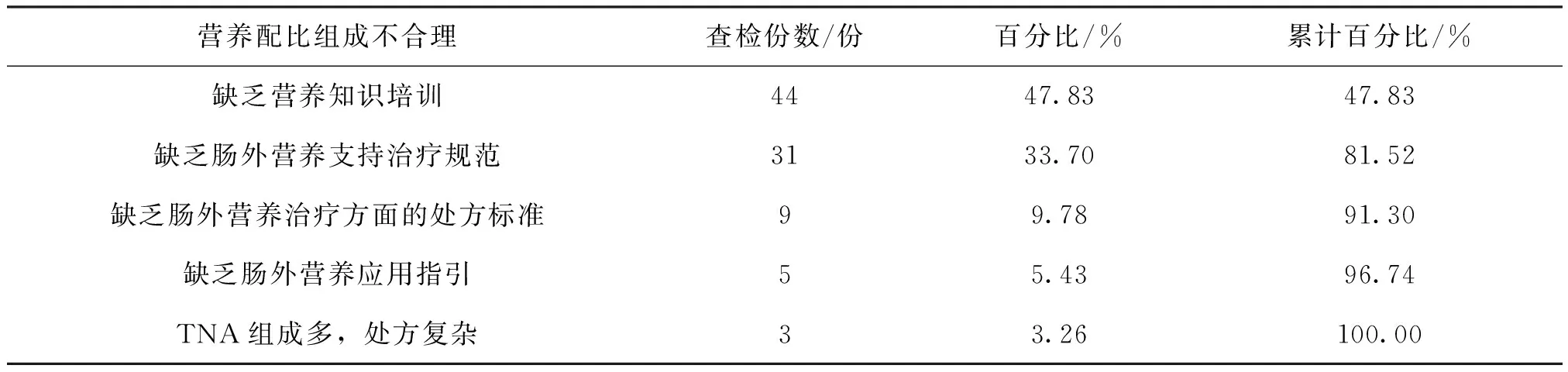

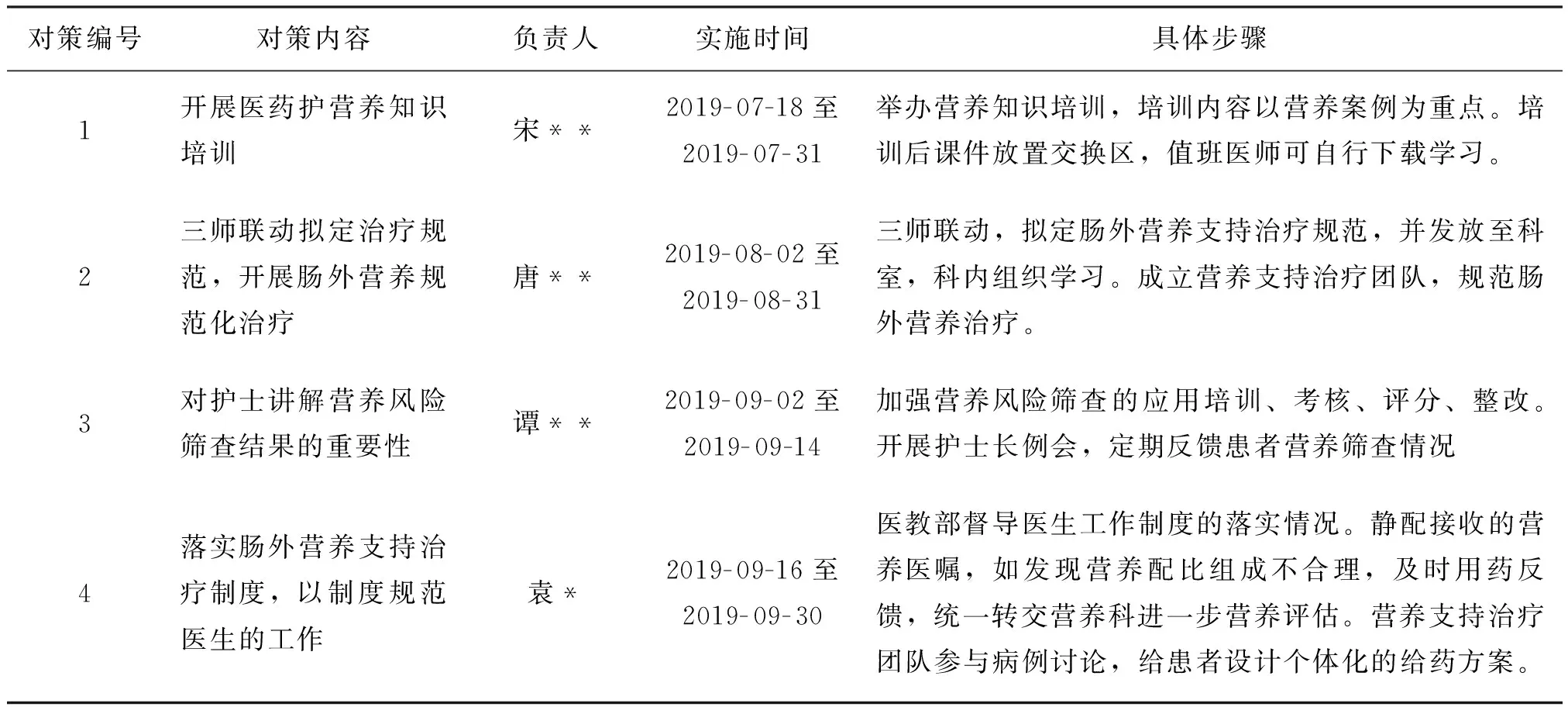

1.2.4 现状把握

采用回顾性分析2019年3月1日—2019年5月31日共有92张全肠外营养医嘱,对每条医嘱从营养配比组成不合理、无营养评估、用药疗程≤5天、遴选药品不适宜、无适应症、阳离子浓度超量等方面进行查检,见表1。不合理项目总数有192项,全肠外营养合理应用率为65.22%。根据查检表绘制改善前柏拉图,见图 1,依柏拉图八二定律,将营养配比组成不合理、无营养评估两大情况列为本次主题改善重点。

表1 改善前临床应用全肠外营养不合理项目查检表

图1 改善前临床应用全肠外营养不合理情况柏拉图

1.2.5 目标设定

全肠外营养合理应用率现状值为65.22%,改善重点为80.73%,圈能力是根据主题选定时,圈能力评分为39分,共11名圈员,圈能力值为(39/55)×100%=70.91%,目标值=现状值+[(1-现状值)×改善重点×圈员能力]=65.22%+[(1-65.22%)×80.73%×70.91%]=65.22%+19.91%=85.13%。

1.2.6 解析

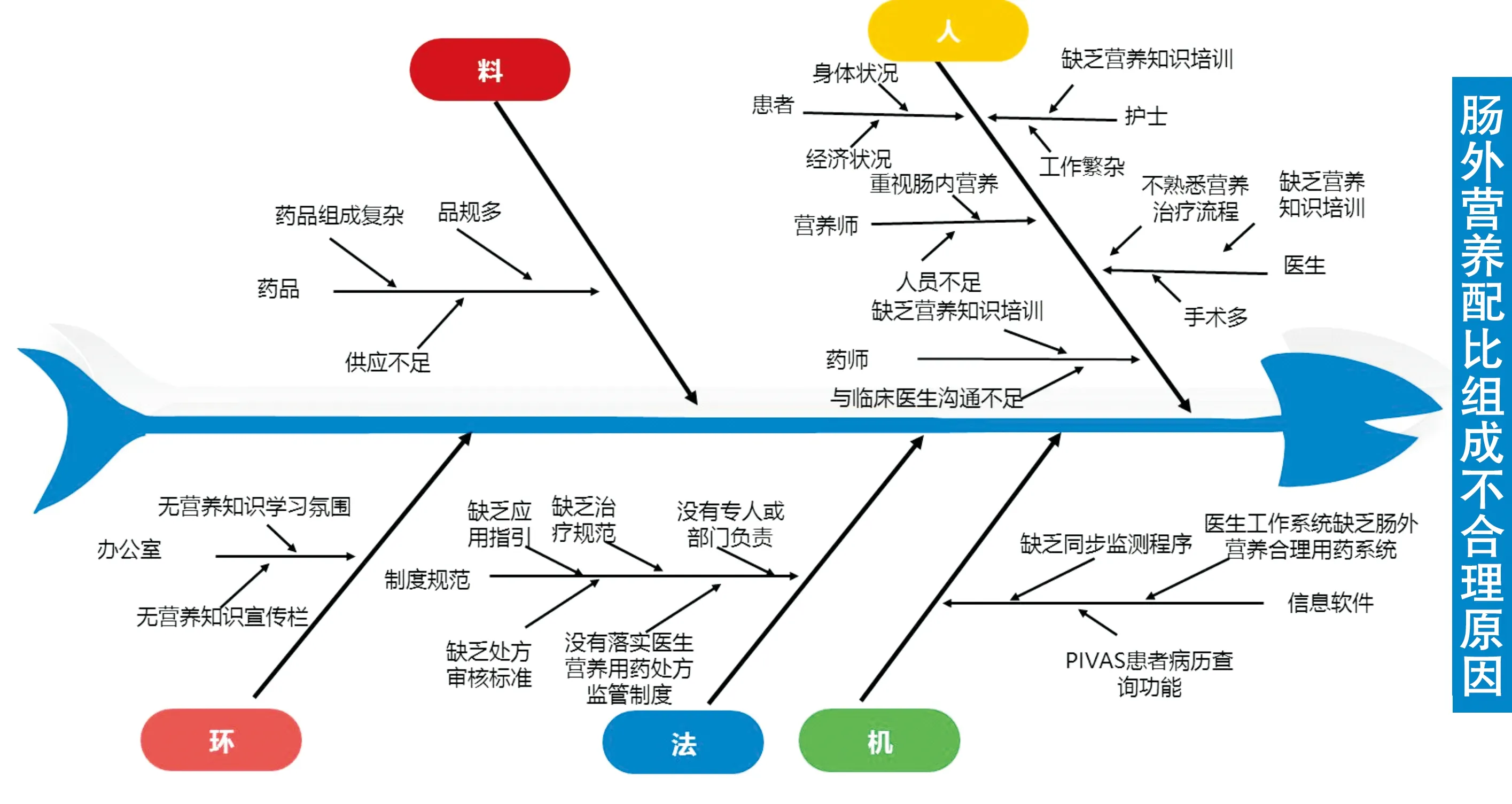

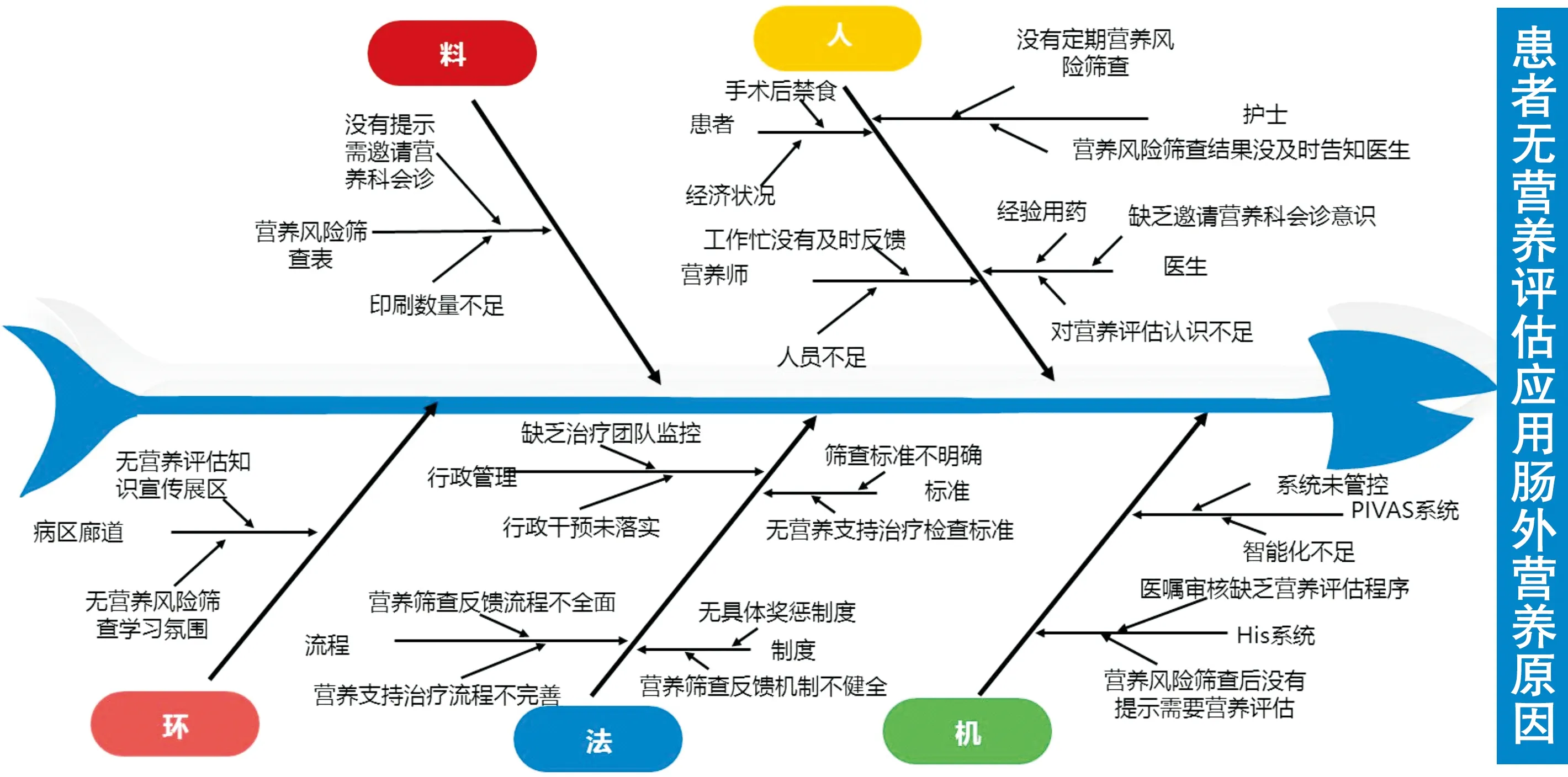

1.2.6.1 问题解析 运用鱼骨图法,从设备、人员、环境、方法、物品五项原因进行分析,进而列出肠外营养组成配比不合理、无营养评估的所有可能因素。见图2和图3。

1.2.6.2 查找要因 整理鱼骨图,将所有列出的原因制定评分表,由所有圈员进行打分,根据 80/20 法则,按照得分高低选出要因。

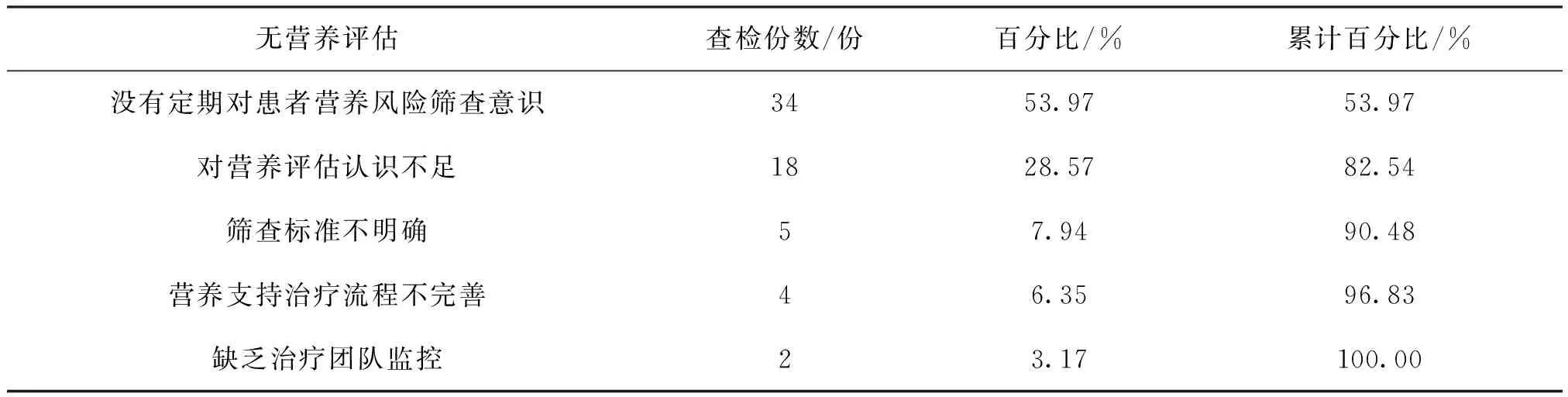

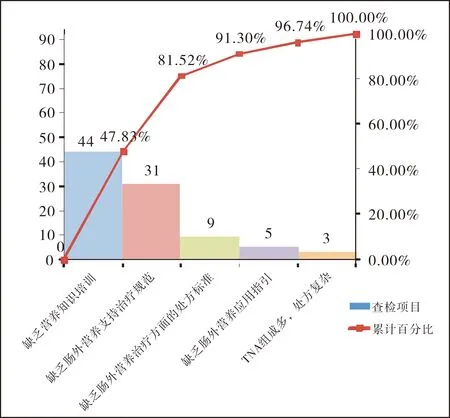

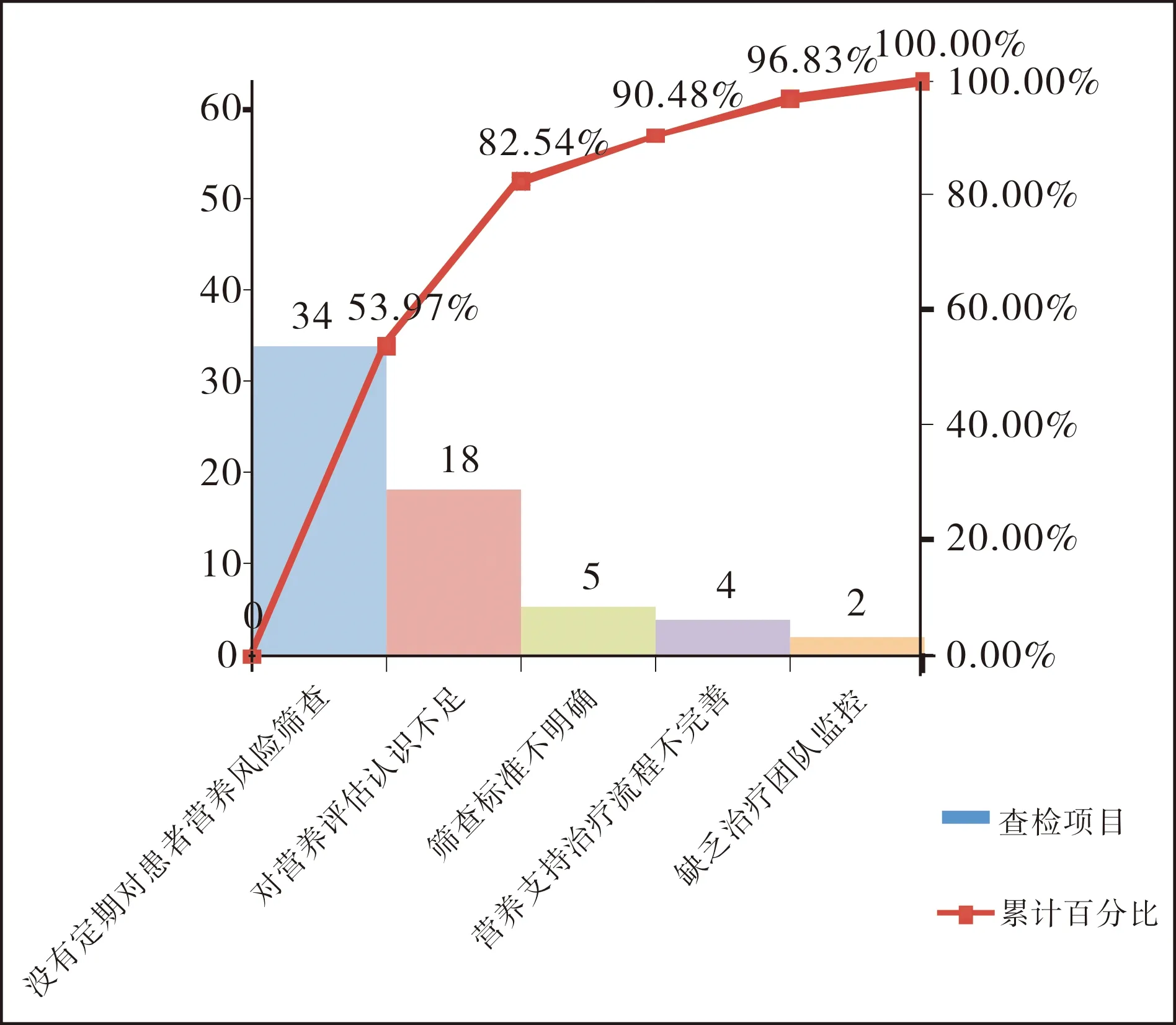

1.2.6.3 真因验证 通过PIVAS系统回顾性分析现状把握查检的肠外营养医嘱,其中营养配比组成不合理的肠外营养医嘱有92例、无营养评估使用肠外营养医嘱有63例。针对要因评价表中选出的要因进行查检(见表2、表3),然后结合数据绘制柏拉图(见图4、图5)。最后确定以下四个真因:缺乏营养知识培训、缺乏肠外营养支持治疗规范、没有定期对患者营养风险筛查、对营养评估认识不足。

图2 肠外营养配比组成不合理原因鱼骨图

图3 无营养评估原因鱼骨图

表2 营养配比组成不合理真因验证汇总表

表3 无营养评估真因验证汇总表

图4 营养配比组成不合理真因验证柏拉图

图5 无营养评估真因验证柏拉图

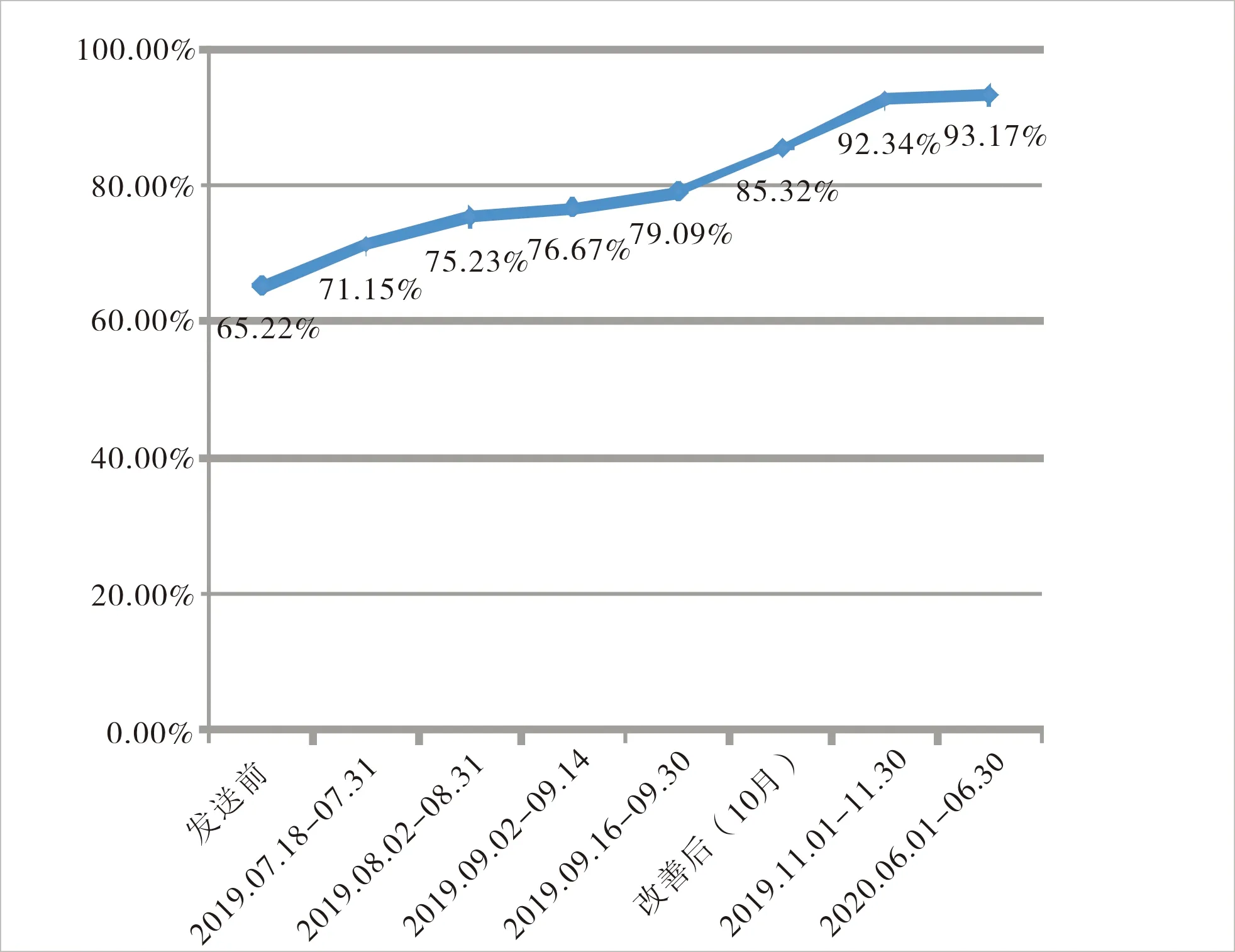

1.2.7 对策拟定与实施

针对每个真因,圈员们通过讨论得出相应的对策,按照可行性、经济性、效益性进行打分。最终确定各项真因所对应的对策,并落实对策实施情况,见表4。

表4 对策实施具体安排表

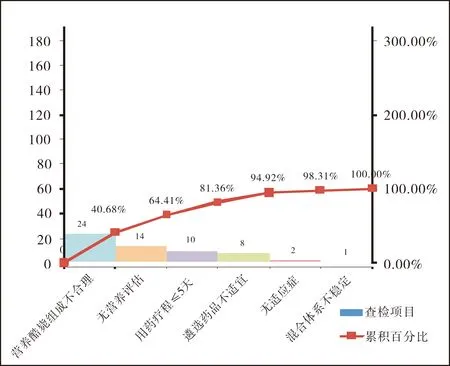

1.2.8 效果确认

1.2.8.1 有形成果 通过3个月的对策实施,并进行了效果确认。肠外营养合理应用率从65.22% 上升至85.32%,并将改善前后数据绘制成柏拉图对比,见图1和图6,进步率为100.95%;目标达成率为30.82%,基本上干预的全肠外营养医嘱医生均能接受。 随后再继续跟进2019年11月和2020年6月的全肠外营养合理应用情况并观察效果维持状态,见图7。

图6 改善后临床应用全肠外营养不合理情况柏拉图

图7 全肠外营养合理应用率效果维持图

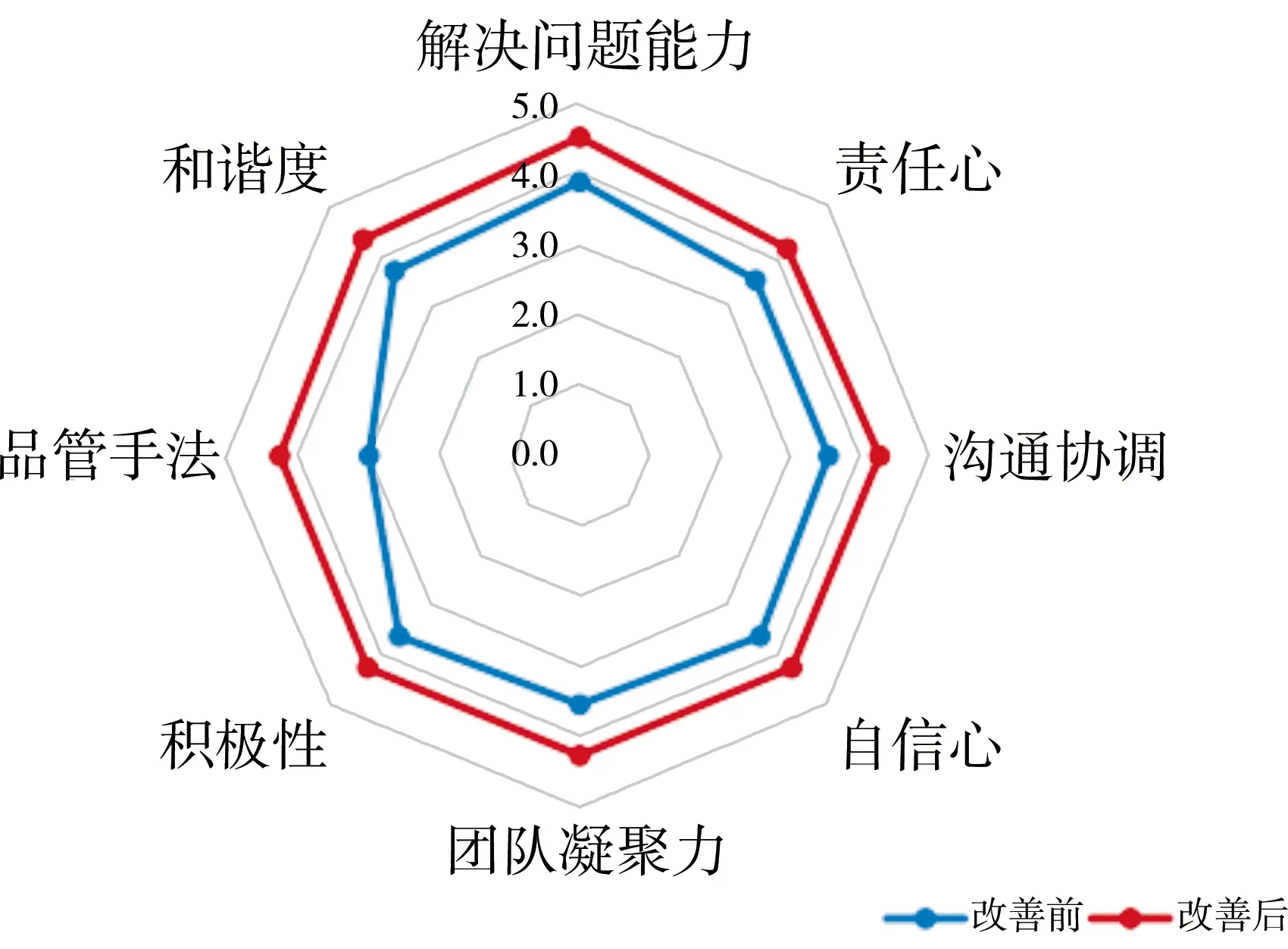

1.2.8.2 无形成果 品管圈活动提供展示自我才能的平台,极大地体现了个人价值,提升了自信心,提高了药学服务质量,确保临床安全及时用药,团队的品管手法大大加强,带动了整个团队的工作效率,见图8。

图8 改善前后圈员无形成果雷达图

1.2.9 标准化

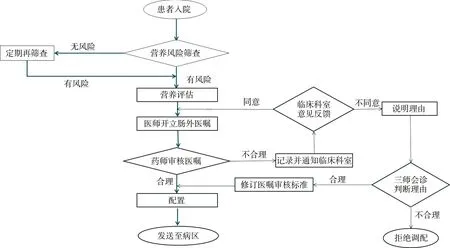

为了在今后工作中更好的执行此次取得的成果,圈组将此全肠外营养医嘱审核流程,见图9,肠外营养支持治疗规范、指南和制度纳入标准化。

2 结 果

通过这次品管圈活动,圈员们收获良多,但在此过程中存在一些不足,例如,推行规范化肠外营养治疗的初期,存在个别医生对“全合一”肠外营养处方配比掌握不够明晰,改进措施:建议使用肠外营养的病人最好由营养科、临床药学会诊,营养科、临床药学、临床科室共同制定“全合一”静脉营养方案,多方协助,保障安全高效;其二,临床反馈,临床医生开出医嘱—药师审方—将不合理处方反馈临床—临床医生再调整医嘱,此过程耗时较长,若遇上值夜班医生下班,则有可能耽误患者药物的使用,由此提出解决措施:①联合药学部、营养科、临床科室组建微信群,各科室选定一名业务骨干为联络员,使得沟通更方便高效;②有适应症的患者先由三师会诊,开出适合病情的处方并审方,临床科室开出医嘱后,静配中心直接配送,减少中间时间差;③静配中心增加一次配送时间即每天10:00、14:30两次配送,缩短配送时间,减轻临床工作负担;第三,全院推行营养风险筛查后,筛查出有营养不良高风险的患者约3%,其中需要营养支持的患者不在少数,为了确保该类患者能及时获得营养支持,医院管理部门规定,存在营养不良高风险的患者必须由营养科进行营养评估,确定营养支持治疗的方式、途径及时机;另外,多学科合作成立品管圈有较大难度,圈员需要一边工作一边收集数据,时间精力不够,数据收集样本量不够多,圈会形式比较单一,不够丰富。因此今后仍需要多加努力,在工作中善于发现问题,积极解决,精益求精。

图9 全肠外营养医嘱审核标准化流程图

3 讨 论

品管圈起源于1950年,是同一工作场所人员,为解决同一问题,提高工作效率,组成的一个小团体,已广泛应用于医院医疗质量管理与控制当中[13-14]。本项目通过半年的品管圈活动,运用品管圈模式,提高了临床全肠外营养合理应用率(由65.22%上升为85.32%),涉及科室有肝胆外科、普外科、神经外科、肿瘤科、五官科、呼吸科、神经内科、心内科、消化内科、妇科、产科等众多科室。目前院内单瓶输注、无指征使用肠外营养剂等现象同样得到明显控制。随后我院管理部门制定质控标准,建立评价体系,临床药学不定期对治疗病历进行监控,营养科随访病人、联合临床医师查房,调整营养处方,多学科对治疗病历的适应证、治疗效果进行评价,收集不良反应病历,讨论并反馈改进方法,优化流程,确保患者用药安全有效,同时提升医院整体药学服务的质量[15]。因此,成立品管圈,各临床学科共同参与,三师协作,是推动全院全肠外营养合理应用的有效措施。