阎连科作品研究综述

李灿阳

(长江大学 文学院,湖北 荆州 434023)

阎连科在中国文坛乃至世界文坛都享有较高声望。他把自己对农民最深切的同情融入乡村记忆中,并将其作为写作的支撑点和精神原点,用独特的语言风格向我们描绘了豫中平原地区人民充满苦难的生命历程,表达了自己对于生存问题的思考。

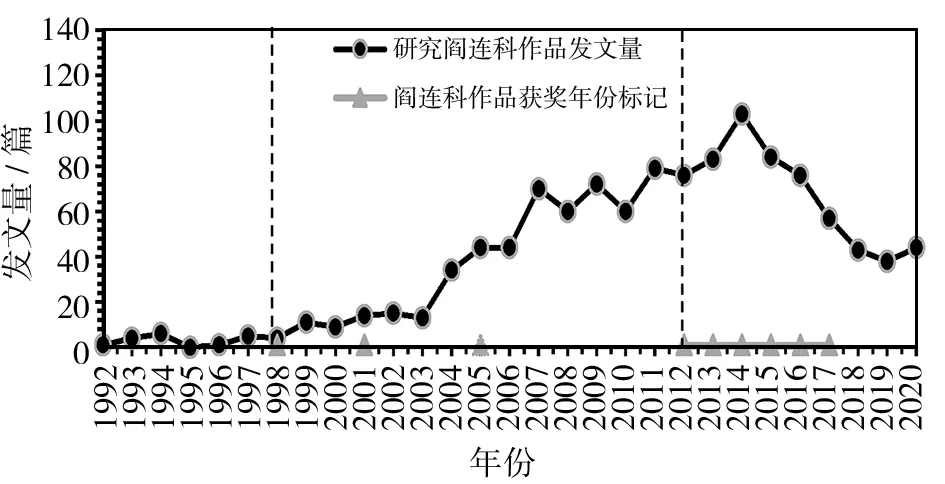

21世纪初,关于阎连科作品研究的论文寥寥可数。截至2019年年底,研究阎连科作品的论文多达1600篇。纵观这些论文可以发现,学术界对阎连科作品研究呈现阶段性特征,如图1所示。

图1 阎连科获奖年份与相关论文发表率变化趋势

从图1来看,研究阎连科作品的论文数量与阎连科的获奖情况成正比。本文以阎连科的获奖情况与研究热度为依据,以1998年与2012年作为分界点,将学界对阎连科作品研究分为三个时期:1992年至1998年,零星研究期;1999年至2012年,研究热潮期;2013年至2019年年底,研究多元化期。本文拟对这三个时期的研究成果进行梳理和分析,以期在宏观上把握学界对阎连科作品研究的发展轨迹,并探索发掘出研究中的空白地带。

一、1992年至1998年,零星研究期

1979年,阎连科在武汉军区《战斗报》副刊上发表了处女作《天麻的故事》,而知网上收录的较早关于研究阎连科作品的论文是《〈论瑶沟人的梦〉的艺术特色》[1],这篇论文从主题思想、故事情节、人物形象等三方面分析了阎连科的作品。从阎连科第一篇作品的发表到对其作品相关研究的论文的发表,两者之间的时间跨度长达10年之余。1992年至1998年,出版发表的关于研究阎连科作品的学术论文也仅仅只有20多篇。在这些为数不多的论文中,学者大多以具体的文学作品作为自己研究的立足点,对其所呈现的思想内涵进行分析和研究。阎连科早期作品分为乡土小说和军旅小说两大类,故这一时期关于其作品研究热潮大多集中于对这两类作品进行深入地剖析和解读。林舟曾在《乡土的歌哭与守望——读阎连科的乡土小说》[2]一文中对阎连科的创作主题进行了深入分析。他认为,阎连科的创作集中展现了豫中平原地区农民世代受“血亲权力”与“民风习俗”的深刻影响。林舟从作家性格入手,对阎连科在早期短篇小说创作过程中关于乡土社会批判上的犹豫不决以及后期所做出的改变进行了分析。阎连科早期创作出了一系列的军旅小说,例如《夏日落》《和平雪》《中士还乡》等,这些作品大多表达了作者对于军旅生活的深刻思考。在《乡土中国与农民军人——新时期军旅文学一个重要主题的相关阐释》[3]一文中,朱向前着重分析了阎连科军旅文学中农民军人的心理状态:一方面他们热切地希望逃离贫困落后故乡,另一方面又深深地受乡土文化的牵制,这些军人苦苦地挣扎于两者之间。

这一时期,还有一些学者对阎连科文学创作进行了总体分析。柳建伟在《立足本土的艰难远行——解读阎连科的创作道路》[4]一文中分析了阎连科的早期创作。他对阎连科早期作品给予了充分地肯定,同时又分析了阎连科早期作品没有得到评论界重视的原因:“恐怕是因为他一直和十余年里‘城头互换大王旗’‘各领风骚三五天’的文学造神运动保持距离。”阎连科在频繁的文学运动中始终保持自己应有的底色,柳建伟对其能够坚持自己的创作理念进行创作的行为进行了赞扬。他认为,阎连科早期作品中出现的众多创作风格,一方面展现了阎连科的非凡才华,另一方面也透露出了他选择上的困难。曹书文在《论“瑶沟人系列小说”的价值与局限》[5]一文中就阎连科的“瑶沟人系列小说”发表了自己的看法,他指出,这些系列小说一方面标志着作家创作风格的形成,“瑶沟人”也成为作家创作的原型;另一方面由于创作模式上的重复,在一定程度上也限制了作家的深层发展。

通过上述分析可知,在这一时期,阎连科的创作没能得到应有的重视。知网上仅存的20多篇论文中,学术价值较高的论文较少,而且大多数论文仅仅从主题意蕴上对阎连科作品进行了分析,方法比较单一。这一时期,阎连科精力旺盛,创作上处于高产期,但相关的研究恰处于低谷期,两者之间形成了巨大的反差,探究其中的原因可以为我们研究阎连科作品打开新的大门。

二、1999年至2012年,研究热潮期

1998年,身处病痛中的阎连科完成了长篇佳作《日光流年》,该书被学术界称为“世纪末的奇书力作”。阎连科在该书中以浓郁的地方色彩、独特的感知方式和表达方式建立起属于自己的文学大厦。《日光流年》一经发表,立即引起社会各界的关注,阎连科不为人知的尴尬处境被打破,成为学界关注的对象。1998年,阎连科获得第一届鲁迅文学奖。这些成为推动学者研究阎连科作品的重要动力,阎连科作品研究呈现小幅度的增长态势。之后,阎连科笔耕不辍,相继出版了《坚硬如水》《受活》《为人民服务》《丁庄梦》《风雅颂》《四书》等作品,创作产量之高,令人惊奇。其中,有些作品因在思想上与主流价值观有所偏离,致使被禁止发行,这使阎连科一时间成为国内“最受争议的作家”,同时,也使阎连科的热度迅速提升,声誉日隆。2005年,阎连科获第三届老舍文学奖,摘取了优秀长篇小说奖的桂冠,2012年,阎连科入围法国费米娜文学奖短名单。从此,阎连科逐渐走向国际舞台。

在这一时期,学界关于阎连科作品研究方向发生了巨大的变化,主要体现在三个方面:一是具体作品的研究出现了新方向,摆脱了上一时期较为单一研究方法;二是学界开始对阎连科的作品进行总体观照并创造性地结合外国文学理论进行深入研究;三是在肯定的情况下逐渐发掘阎连科作品中存在的不足。对于阎连科具体作品的研读仍旧是这一时期研究的热点。阎连科在这一时期创作量巨大,为学界提供了源源不断的研究资源。在1999年发表的10篇关于阎连科作品研究的文学评论中,大约有7篇是对于其新作《日光流年》的研究。在《反抗与悲剧——读阎连科的〈日光流年〉》[6]一文中,南帆从作品的故事出发,着重分析了故事结构以及作品中呈现出的自然现象、社会结构、时间和声音,指出作品的主题是对当下工业社会的批判。但作者以故事为中心,进行小范围地扩展延伸的研究方法,仍较为传统和保守。随着学界对阎连科作品研究的增多,学者逐渐发现其作品中存在的不足。正如焦会生在《抗争人生的诗艺呈现——读阎连科的中篇小说〈耙耧天歌〉》[7]一文中所指出的:在写法上,尽管其增大了想象的成分,打破了人与鬼的界限,但和其他作品一样,其故事还是围绕一个中心事件来安排情节,即围绕一个或数个人物的命运来建构故事情节,因而使得他的作品多少有些单调沉闷。这是一篇较早出现的针对阎连科作品中创作方法进行探究的论文,但其作者并没有过多地对阎连科作品中创作方法进行深入探讨,只是寥寥几笔带过。

在这一时期的后期,我们可以明显地看出,在对阎连科具体作品研究上,学者的研究方法逐渐走向了创新,对于阎连科作品的研究角度趋于多元化。在《从审丑走向审美——〈日光流年〉中通感的叙事功能》[8]一文中,作者选取比较新颖的角度,抛开传统的研究方法,对《日光流年》中出现的通感修辞手法进行深入研究,分析了在作品叙事中通感的艺术效果。同时,作者更加理性地指出,阎连科在小说创作中毫无节制地使用感觉化叙述以至于达到泛滥的程度,这一弊端使读者在阅读过程中产生了审美疲劳。

在对阎连科小说的主题进行分析时,学者也能从不同的角度切入,在《〈诗经〉的逃亡——阎连科的〈风雅颂〉》[9]一文中,王德威从《诗经》这一意象出发,认为《诗经》所代表的高雅与小说中群丑跳梁的社会环境形成鲜明的对比。同时,王德威在论述的过程中并未仅仅从《风雅颂》入手,而是结合阎连科的写作经验与《诗经》的历史对阎连科作品进行了多角度全方位地分析。随着外国文学的研究方法逐渐传入中国,国内的学者开始尝试学习和运用西方文学理论对国内作品进行分析研究,越来越多的学者开始运用新的批评方法研究阎连科的作品。陈思和在《试论阎连科的〈坚硬如水〉中的恶魔性因素》[10]一文中,运用西方文化中的“恶魔性”这一观点对《坚硬如水》进行了分析。他认为,人物性格的恶魔性直接导致了行为的恶魔性。陈思和分析了中国文学创作史上存在的恶魔性叙述,并将法国1968年的“五月风暴”与中国1966年的“文革”进行了比较,并分析了“文革”叙述中存在的恶魔性。这一观点在当时确实比较新颖,给读者带来了不一样的感觉。梁鸿在《神话、庆典、暴力及其他——阎连科小说美学特征论》[11]一文中,从美学的角度出发,着重分析了阎连科小说创作中蕴含的神话色彩,剖析了神话分别在《年月日》《日光流年》《受活》中所代表的文化寓意;阎连科小说中死亡所代表的现代意义:世界与人之间以何种方式相处;阎连科作品中的庆典场景描写,“从欢乐的顶点突然进入黑暗的最深处,漆黑漆黑,至虚无,让人不能接受的心理跌落和突然的寂静”。这些分析在一定程度上展现了阎连科在悲剧书写方面的卓越才能。在暴力与温柔这一部分中,梁鸿分析了阎连科在语言、形象和情节上给读者带来的巨大冲击力和震撼力。在《空间叙事中的历史镜像迷失——〈坚硬如水〉阅读笔记》[12]一文中,聂伟从空间的角度分析《坚硬如水》的双重指涉以及其中代表的人性迷失。历史镜像分析在当时也属于较为独特的学术研究方法。运用西方文学理论对阎连科作品进行分析的论文还有《存在主义的东方化表达——论阎连科的“耙耧系列”小说》[13],在这篇论文中,叶旭明运用存在主义分析了阎连科“耙耧系列”中的思想内涵。他认为,阎连科笔下的“耙耧系列”中人民的生存图景与西方存在主义者所阐释的世界的荒诞性、生存的苦难性和自由选择主题上有相似之处。

在这一时期,随着赞誉声的增多,批评声也逐渐出现。学者开始从多个角度论述阎连科作品中存在的不足。葛红兵在《骨子里的先锋与不必要的先锋包装——论阎连科的〈日光流年〉》[14]一文中,对《日光流年》的主题意蕴进行了肯定,同时对《日光流年》的倒叙结构进行了批评。他认为,阎连科在《日光流年》各部分的故事中仍采用顺叙结构,仅仅在各卷之间运用了倒叙,而各卷内部的章节之间选择倒置是无法达到与时间进行对抗的效果,同时作品中语句上的无节制重复性给读者带来单调、乏味之感。在《走向民间苦难生存中的生命乌托邦祭——论〈日光流年〉中阎连科的创作主题转换》[15]一文中,姚晓雷对《日光流年》进行文本细读,他对文中的反常、不合理成分进行了认真分析。从而指出,作者在作品创作过程中由于理性的缺失导致文本的缺陷,使文本只是简单呈现出一场不可思议的乌托邦运动。在《从突围到沦陷:“独语”的叙述——评〈受活〉》[16]一文中,李丹梦从阅读心理的角度对阎连科的《受活》进行了分析。她认为,阎连科在故事讲述时偏重于苦难的描写,在人物的塑造方面着墨不多,故人物形象较为单薄;由于苦难在作品中处于“独语”地位从而使作品的感染力大大减低。

综上所述,1999年至2012年,阎连科逐渐被社会所熟知,学界对阎连科作品的研究逐渐走向了成熟,对其具体作品研究篇幅增多,研究方法逐渐多样化。但是,研究还存在不足,在研究方法上,学者较少借用前沿理论对阎连科作品进行文本分析,采用创新型方法的研究更是凤毛麟角。批评声的出现是这一时期的进步,批评的声音对作者来说是创作的养分,对作者的成长有着巨大地推动作用。

三、2013年至2019年年底,研究多元化期

2013年至2019年年底,阎连科在国际上频繁获奖,在国内外引起了较大反响。中国的文学理论经过了一段时间的沉淀,逐渐走向了成熟。一系列的综合原因使阎连科作品研究进一步完善,并逐渐多元化。这一时期,阎连科作品研究方向较上一时期发生了明显的改变。

第二个时期阎连科创作量巨大,每部作品都成为大家研究的热点,因此,第二个时期学界大多集中于对阎连科具体单一作品进行解读。而进入第三个时期后,学界对阎连科具体作品的研究开始逐渐减少,开始转向对阎连科作品的整体把握。吴琪在《阎连科小说苦难叙事的文化反思》[17]一文中,以“自然之役”“文明之役”“天堂符码”“重视死亡”为关键点,分别从自然环境、社会制度、文化符号、死亡文化等几个方面出发,结合阎连科的一系列作品,分析并探究了阎连科笔下的苦难精神。疾病是阎连科笔下重要的叙事元素,贯穿在其多部作品之中,这也成为解读阎连科部分文学作品的有效途径。陈颖、汪宝荣在《癌症、残疾和艾滋叙事:论阎连科的疾病三部曲》[18]一文中,选取了《受活》《日光流年》《丁庄梦》等三部小说,而这三部小说恰恰是阎连科写作生涯中声誉较高的作品。其从历时性的角度分析了阎连科作品创作上的变化,并且还对阎连科对其笔下男女之情的态度变化进行了比较,在作品梳理中注重对阎连科文风变化的探究是其论文的一大亮点。

随着文学理论研究的不断深入,中国学术研究的热点逐渐从“写什么”转向了“怎么写”。阎连科的作品以中国的民间资源为基石,以西方技巧为导向,在中国文学史上留下了自己的一席之地,其创作风格也逐渐引起了诸多学者的关注。2011年,阎连科发表了文学理论书籍《发现小说》,并将自己的写作风格定义为“神实主义”。这一概念的提出,立即引起文学界的巨大轰动,众多的学者开始对这一概念发表意见和看法。在《论阎连科小说的民间叙事》[19]一文中,张连义从“写什么”“怎么写”“为谁写”等方面,阐述了阎连科小说中所体现的生命力与精神韧性,论证了这种生命力与精神韧性是在生存与权力遭到挤压时所迸发出来的,分析了阎连科小说中的荒诞性以及荒诞背后所透露出的逻辑关系及真实性。他认为,阎连科的“这种现代意识集中体现为对农民生存状态的始终关注以及渗透其中的悲悯情怀”,阎连科的“神实主义”透露出自身对于民间叙述的焦虑。《现实主义的开放与原则——与阎连科商讨“神实主义”及其他》[20]一文,站在现实主义的角度对“神实主义”进行了详细探究。李运抟认为,阎连科的“神实主义”虽然在称谓上属于全新的说法,但其实只是现实主义开放性话题的延伸。他对于现实主义的审美原则和审美意识进行了详细的阐释,认为阎连科所提出的“神实主义”并没能很好地表达自己的文学观念。《在“神实主义”与“荒诞批判现实主义”之间》[21]是丁帆对阎连科的文学理论进行评价的一篇论文。在文中,丁帆以阎连科的《四书》为例,认为阎连科的“神实主义”其实更符合“荒诞批判现实主义”这一说法。他创造性地将《四书》与《夹边沟记事》进行了比较,并对阎连科《四书》被禁的原因进行了讨论。朱静宇在《胡安·鲁尔福“神性之作”的启悟——以阎连科的〈日光流年〉为例》[22]一文中另辟蹊径,从阎连科所喜爱的作家入手,探究了胡安·鲁尔福的《佩德罗·巴拉莫》对阎连科多篇作品所产生的深刻影响。

2013年后,阎连科在世界文坛上的频频得奖,使华语文学逐渐为外国人所熟知并认同,这也为中国作家走向世界、中国文学走向世界带来了契机。随着阎连科作品不断地翻译,学术界开始了对阎连科的文学翻译以及在各国接受情况的研究。例如,在《阎连科小说在英语世界的译介与传播启示——以〈炸裂志〉为例》[23]]一文中,作者描述了阎连科作品在翻译过程中所遇到的问题及其解决方案,并对阎连科作品的传播效果进行了记录,分析了阎连科作品的翻译对于中国文学走向世界所起到的巨大作用。在《阎连科小说〈受活〉在英语世界的评价与接受——基于英文书评的考察》[24]这篇论文中,作者对几个国家关于《受活》的书评进行了分析,让读者更加直观地了解《受活》在各个国家的接受程度。在《阎连科作品在法国的多重阐释》[25]一文中,作者从法国的本土文化与社会环境这一角度出发,介绍了法国本土的批评方法,真实地记录了法国人对于阎连科作品的接受情况。

这一时期相比于前两个时期,批评理论发展迅速,且成绩突出。这也从侧面反映了中国文学的快速发展,中国批评界在理论上取得了巨大进步。

四、结语

纵观三个时期的研究状况,学界对阎连科作品研究从单薄到丰富并逐渐走向成熟,其研究历程也成为中国文学评论界发展轨迹的缩影。阎连科早期的探索对后期的文学发展有着深刻影响,但当前中国学界对于阎连科早期的文学作品并没有给予足够的重视。另外,阎连科作品中塑造了大量性格鲜明的女性,这些女性给读者留下了挥之不去的印象,而研究这些女性的论文却很少。近年来,阎连科所出版的一系列的自述性散文作品还没有引起大众的关注。这些空白为研究者留下了一定的研究空间。