经典女子箭步式上挺关键技术环节的运动学分析

——基于廖秋云世锦赛破挺举世界纪录动作的技术诊断

但林飞,吴紫莹,石智勇,梅齐昌,3,刘功聚,李建设

(1.宁波大学 体育学院,浙江 宁波 315211;2.宁波大学 大健康研究院,浙江 宁波315211;3.奥克兰大学 生物医学工程研究所,新西兰 奥克兰 10103;4.浙江体育职业技术学院 科研处,浙江 杭州 311231;5.潘诺尼亚大学 工程系,匈牙利 维斯普雷姆 H-8201)

挺举和抓举是1896年首届雅典奥运会的正式比赛项目,百年后的2000年悉尼奥运会增加了女子举重项目[1,2]。世界举重锦标赛是全球影响最大的举重比赛,获胜者代表拥有着最高水平的举重技术[3]。受“挺举依靠绝对力量”的传统观念的影响,国内外对“技术”的研究相对较少[4]。

由于挺举和抓举前半段动作结构类似,国内外对挺举的研究多聚焦于后半段[5]。根据上挺发力后不同的下蹲方式,挺举中最常见的上挺方式有箭步式上挺和下蹲式上挺[6]。箭步式上挺与下蹲式上挺的技术优劣一直存在着争议[6-8]。Chiu认为挺举水平与较多因素有关,其中影响最大的是杠铃最大速度、能量利用效率和肌肉爆发力[9]。Travis认为女子举重对绝对力量的依靠不如男子举重,但更依赖于关节柔韧性、举重技巧及对杠铃速度的控制[10]。Moon提出了世界级水平运动员的身体素质和肌肉力量相对较难提高,而举重技巧的提升相对容易[11]。因此,对创造世界纪录的挺举技术动作进行分析,就显得很有必要了。廖秋云是女子举重55kg级世界顶尖级运动员,也是我国备战东京奥运会的重点队员。在2019年泰国举重世界锦标赛上,在其获得总成绩冠军的同时,以挺举129kg创造了该级别新的世界纪录。不同于男子挺举,女子挺举大多采用箭步式上挺技术,廖秋云则是该技术的典型代表。通过分析其破世界纪录的挺举技术动作,可以对我国举重项目备战2020年东京奥运会的科学训练乃至运动员选材提供科技助力。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

2019年举重世锦赛女子55kg级廖秋云以129kg破挺举世界纪录的技术动作。

表1 运动员基本信息

1.2 研究方法

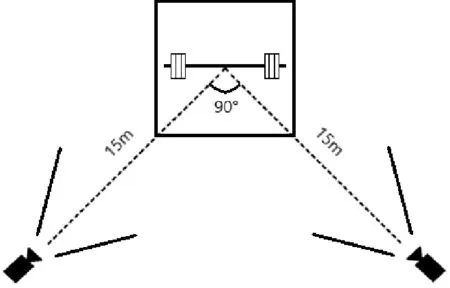

1.2.1 定点定焦摄像研究法。2019年泰国举重世锦赛现场,采用两台高速摄像机(SONY DCRHC52E)分别固定于举重台前方的左右两侧约45°方向,两台高速摄像机距离举重台中心约15m,在水平面上通过举重台中心主光轴之间的夹角约90°,拍摄频率为25帧/s,同步采集运动员的完整挺举技术动作。拍摄前,预先采用PEAK三维标定框架对比赛场地进行三维空间坐标标定,标定后保持摄像机位置和焦距等拍摄条件不变(图1)。

图1 摄像机设置示意图

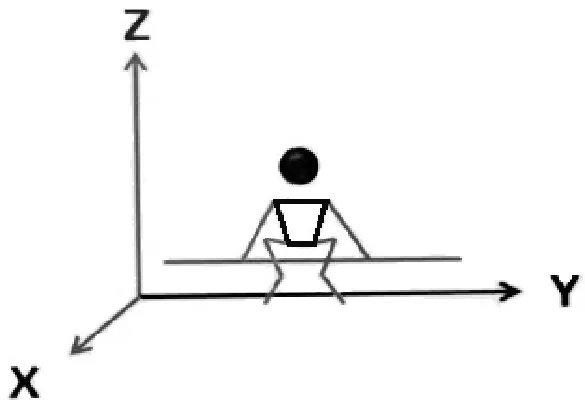

1.2.2 三维录像解析法。采用德国SIMI°Motion7.50三维运动解析系统,对廖秋云打破世界纪录的挺举技术动作视频进行解析,解析的采样频率为50 Hz,运用截断频率为6Hz低通滤波对原始数据进行平滑处理,使用DLT计算空间坐标(图2)。三维坐标系X轴为前后方向,Y轴为左右方向,Z轴为垂直方向。确立17个关键环节标定点:头、左右肩、左右肘、左右腕、左右髋、左右膝、左右踝、左右脚尖和杠铃左右端点。选取的技术参数为:握距、站距、杠铃高度、杠铃速度、杠铃y轴偏移量、髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度、髋关节角速度、膝关节角速度、踝关节角速度、躯干角度和“两心”距离。

图2 三维运动分析直角坐标系示意图

2 动作阶段划分

国内外学者关于挺举阶段划分的细节上虽有一些不同,但基本上都将完整的挺举动作分为预蹲和上挺两个阶段[12-14]。先前有关挺举技术动作的生物力学研究文献通常根据下肢关节角度、杠铃垂直高度和杠铃垂直速度的变化,将提铃至胸阶段和上挺阶段细分为12个时段,这种划分方式符合生物力学原理,并被广泛应用于挺举研究。

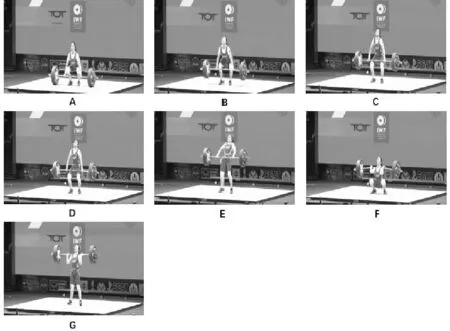

2.1 提铃至胸阶段划分

伸膝提铃时段M1(A至B):杠铃离地瞬间至膝关节角度第一峰值时刻;

引膝提铃时段M2(B至C):引膝开始时刻至膝关节角降至最小时刻;

发力时段M3(C至D):引膝结束至杠铃垂直上升速度最大时刻;

惯性上升时段M4(D至E):杠铃上升速度最大至杠铃垂直高度达第一个峰值时刻;

下蹲接铃时段M5(E至F):杠铃垂直高度第一个峰值至杠铃下落至最低时刻。

站立时段M6(F至G):杠铃高度最低时刻至杠铃垂直高度达第二个峰值时刻。

图3 提铃至胸阶段各时段划分

2.2 上挺阶段划分

过渡时段M7(G至H):提铃至胸阶段末至上挺阶段开始时刻;

预蹲时段M8(H至I):预蹲开始至屈膝最小时刻(主动预蹲时段M8-1:预蹲开始至杠铃垂直下降速度最大;预蹲制动时段M8-2:杠铃垂直下降速度最大至屈膝最小时刻);

发力时段M9(I至J):膝关节角度最小至杠铃垂直向上速度最大时刻;

惯性上升时段M10(J至K):杠铃垂直向上速度最大至上挺阶段杠铃垂直高度第一个峰值时刻;

下蹲接铃时段M11(K至L):杠铃惯性上升高度最大至下一个杠铃速度为零时刻;

起立站稳时段M12(L至M):杠铃速度为零至上挺阶段第二个杠铃垂直高度峰值。

图4 上挺阶段动作划分

3 结果与分析

完整的挺举动作包含提铃至胸和上挺两个阶段,两者的动力主要来自伸膝肌群和伸髋肌群,提铃以伸髋肌群为主,伸膝肌群为辅;上挺以伸膝肌群为主,伸髋肌群为辅;廖秋云是箭步式挺举技术的典型代表,通过分析其挺举技术动作,有助于明晰箭步式挺举的力学原理。2019年举重世锦赛廖秋云破挺举世界纪录的表现证明箭步式挺举仍不失为优秀技术动作。

3.1 提铃至胸阶段分析

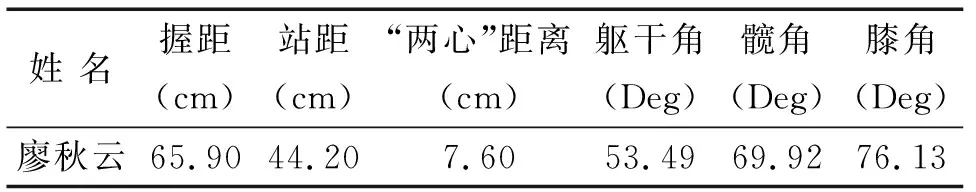

3.1.1 准备姿势分析。提铃至胸阶段准备姿势的技术参数主要是:握距、站距、“两心”距离、躯干角度、髋关节角度和膝关节角度。

表2数据表明:廖秋云握距为65.90cm,握距的宽窄与运动员上肢长度有关,但,握距的调整更与运动员腹背部大肌群的力量相关。握距影响提铃的高度,较宽的握距有利于降低杠铃所需送达的高度,并减小做功,符合举重力学的经济性及举重技术“低”的特征[16]。准备姿势时,廖秋云的身体重心在杠铃重心后7.60cm,“两心”距离较小,较小的“两心”距离有利于减小提铃至胸阶段的力臂,符合举重技术“近”的特征[15]。

表2 廖秋云提铃至胸阶段准备姿势技术参数

3.1.2 运动学参数分析。提铃至胸阶段各时段运动学参数主要是:持续时间、杠铃垂直高度、杠铃垂直速度、髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度、躯干角度、髋关节角速度、膝关节角速度和踝关节角速度。

表3数据表明:伸膝提铃时段M1用时0.58s,引膝提铃时段M2用时0.26s,发力时段M3用时0.04s,惯性上升时段M4用时0.30s, 杠铃离地至杠铃高度达第一峰值(M1至M4)共用时1.18s。在杠铃离地至发力时段结束(M1至M3),杠铃向上的速度持续增加,最大速度达到1.06m/s。在下蹲接铃时段M5中,杠铃回落距离为30.00cm,占其身高的19.61%。在引膝提铃至发力时段(M2至M3)的躯干角度变化为80.27deg至77.62deg,躯干角度变化幅度为2.65deg。在发力时段中,髋关节和膝关节伸的角速度分别为187.66deg/s和89.39deg/s,伸髋角速度明显大于伸膝角速度。完成下蹲接铃M5时,髋和膝关节角度分别为51.18deg和33.33deg。

廖秋云在杠铃离地至杠铃高度到达第一峰值所用总时间较短,其中发力时段用时更短,用时的长短主要取决于运动员的身体形态、动作结构和试举重量[17]。在杠铃离地至发力时段结束,杠铃速度叠加效率高,表明其引膝时段用力连贯,动作完成质量较高。有研究认为,合理的杠铃回落距离应在其身高的20%左右,过大会导致杠铃回落冲力过大,过小则不能充分伸臂完成支撑动作[17,18]。廖秋云符合屈髋屈膝的接铃特点,回落距离合理,这为其成功试举创造了有利条件。举重的成绩取决于最佳的髋部及躯干角度以及膝关节伸肌机能,在发力时段,应保持躯干角的稳定[19]。相对恒定的躯干角有利于伸髋肌群的做功,身体积极地前倾有利于背部肌群及肩关节斜方肌上部和三角肌前部在整个过程中发挥出最大激活度[20]。在引膝提铃至发力时段中,廖秋云躯干角略微前倾且变化幅度小,合理的躯干角度变化为下肢发力提供了必要前提。在发力时段中,髋关节角速度明显大于膝关节角速度,表明其更注重伸髋发力。

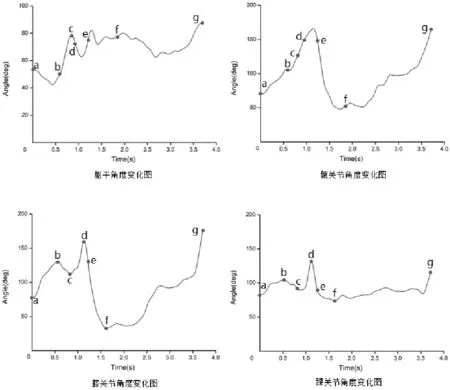

3.1.3 角度变化“时变图”分析。提铃至胸阶段主要关节角度变化“时变图”包括:躯干角度、髋关节角度、膝关节角度和踝关节角度,各时段主要关节角度变化如图5所示:

图5 提铃至胸阶段主要关节角度变化“时变图”

图5显示:廖秋云在杠铃离地至杠铃速度达最大(a至d)膝关节角度呈现出“双峰单谷”的变化特点,第一个波峰代表伸膝提铃时段(a至b),第二个波峰代表发力时段(c至d),一个波谷代表引膝提铃时段(b至c)[21]。在杠铃离地至杠铃高度到达第一峰值时段中,伸膝提铃时段(a至b)的下肢三大关节角度变化曲线斜率要小于发力时段(c至d)的曲线斜率。在整个提铃至胸阶段(a至g)中,下肢三大关节中髋和膝关节角度变化曲线斜率较大,踝关节角度变化曲线比较平缓。发力前,躯干角度保持前倾;发力时段,躯干角度轻微后仰,但变化幅度相对稳定。

引膝的作用是为了使肌肉获得一定的初长度,有利于二次发力[22]。在提铃至胸阶段,是由下肢三大关节协同发力过程[23]。有研究表明,引膝提铃时段,主要靠伸髋伸膝肌群共同完成;如果发力过早,髋和膝关节伸肌及踝关节屈肌与杠铃之间的阻力臂将增大,可能造成额外的能量消耗,因此提铃至胸阶段不宜用力太快[18]。有学者认为,引膝提铃时段主要靠下肢蹬伸的力量,髋关节的伸展有利于腰背肌群的发力[10,24]。此外,有研究指出髋关节的伸展程度是衡量发力效果的重要指标,髋关节角度伸展50.00deg时为最佳[25]。在伸膝提铃时段,下肢三大关节的角度变化较缓,这提示其并未出现发力过早的情况,这也体现出其发力准确的技术特点。在引膝提铃时段,采用积极伸髋蹬伸的发力方式,有利于伸髋肌群及腰背肌群的参与。躯干角度稍前倾且较小的变化幅度,体现了举重技术中“稳”的特征。在整个提铃至胸阶段,廖秋云的发力顺序得当,动作流程连贯,动作结构合理。

3.2 上挺阶段技术分析

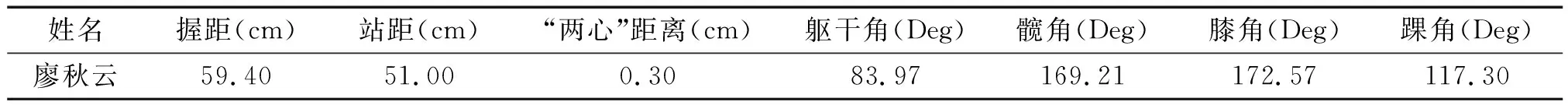

3.2.1 准备姿势分析。上挺阶段准备姿势主要技术参数包括:握距、站距、“两心”距离、躯干角度、髋关节角度、膝关节角度和踝关节角度。

表4数据显示:与提铃至胸阶段的准备姿势比较,上挺阶段准备姿势中握距减小了6.50cm,减小握距可能会增加上挺阶段杠铃所需送达的高度,但适宜的握距有利于运动员的肩、腰和腹肌群的预激活,为上挺阶段提供核心力量支撑。上挺阶段准备姿势中,站距增大了6.80cm。增大站距将降低杠铃所需送达的高度,减少做功;同时,增大站距将增大双足所构成的支撑面,有利于上挺阶段技术动作的稳定性[26]。“两心”距离由直立时段末的-1.40cm变化为上挺阶段准备姿势时的0.30cm,杠铃重心由身体重心后方移动至前方,有利于“箭步式”支撑的发力方式;且杠铃重心与身体重心在前后方向几乎重合,体现了举重技术“近”的特征[27]。

表4 上挺阶段准备姿势技术参数

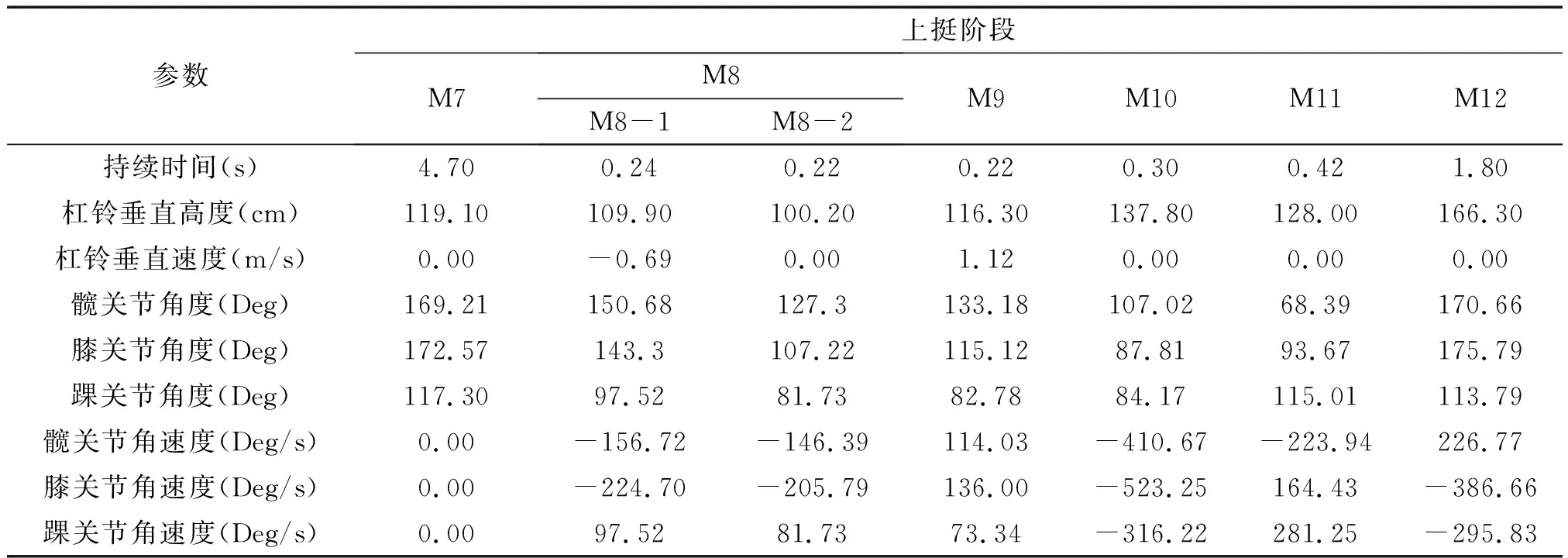

3.2.2 运动学参数分析。上挺阶段各时段运动学主要参数是:持续时间、杠铃垂直高度、杠铃垂直速度、髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度、髋关节角速度、膝关节角速度和踝关节角速度。

表7数据显示:廖秋云在过渡时段M7耗时4.70s;随后的上挺阶段(M8-1至M12)共用时3.20s。其中,预蹲时段M8用时0.46s,主动预蹲M8-1和预蹲制动M8-2分别用时0.24s和0.22s,制动用时占比预蹲用时为47.83%;发力时段M9用时0.22s;惯性上升时段用时0.30s。预蹲时段M8杠铃回落距离为18.90cm,其中制动时段M8-1杠铃回落为9.20cm。下蹲接铃时段M11,杠铃回落距离为9.80cm。发力时段M9杠铃最大速度为1.12m/s,预蹲时段M8杠铃最大速度为-0.69m/s。下蹲接铃时段M11,髋和膝关节角度分别为68.39deg和93.67deg,髋和膝关节最大角速度分别为-223.94deg/s和-164.43deg/s。完成起立站稳时段M12,髋和膝关节角度分别为170.66deg和175.79deg,髋关节角度变化幅度达102.27deg,该时段髋和膝关节最大速度分别达到226.77deg/s和-386.66deg/s。

有研究指出,箭步支撑优于下蹲支撑的主要原因有二:一是箭步支撑杠铃回落距离较短,杠铃回落冲力较小,上挺做功距离短,减小做功;二是箭步支撑动作更加稳定,双足所构成的稳定区面积比下蹲支撑大[28]。廖秋云上挺前的过渡时段用时过长,可能造成额外的能量消耗,影响上挺发力,其原因有待进一步研究。上挺阶段总用时相对较长,可能与其破纪录的极限重量有较大关系。制动时段用时反映了运动员在极限负荷条件下由离性收缩转为向心收缩的能力,制动时间短反映爆发力强,反之代表其爆发力需要进一步提高。有研究表明,合理的制动时间约占整个预蹲时段的三分之一[29]。预蹲制动时间越短,杠铃所获的回弹势能就越大,对上挺发力越有利[30]。廖秋云预蹲制动时间占比较大,可能在破纪录的极限重量下需要更长的制动时间以缓冲杠铃回落的冲击力。由于箭步式支撑的方式,杠铃回落距离通常都低于下蹲式支撑的方式,也更加符合力学原理中的经济性。有研究认为,杠铃惯性上升时间过长会造成额外的能量损失,过短又会影响预蹲[31]。廖秋云上挺阶段杠铃惯性上升时间相对合理,表明其上挺发力动能利用高效。箭步式支撑是上挺技术的关键环节,合理的箭步支撑技术在下蹲接铃时段,其髋和膝关节角速度快,有利于快速完成接铃动作;在站稳起立时段,髋关节角度变化幅度大,与箭步式支撑后的伸髋蹬伸发力方式相吻合。

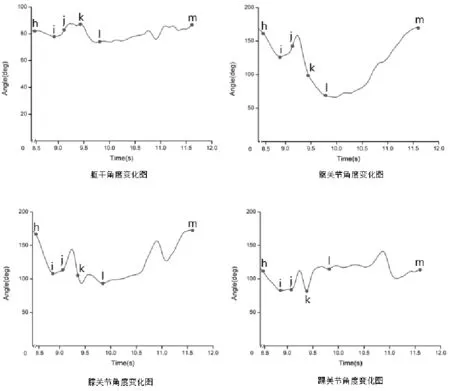

3.2.3 角度变化“时变图”分析。上挺阶段主要关节角度变化“时变图”包括:躯干角度、髋关节角度、膝关节角度和踝关节角度。

图6曲线显示:上挺阶段(h至m),廖秋云的躯干角度变化保持在75deg至85deg的范围之间,变化幅度相对恒定。预蹲时段(h至i),髋和膝关节角度变化曲线斜率较大,说明该时段髋和膝关节角速度较快。发力阶段(i至j),在下肢三大关节中,髋关节角度变化曲线斜率要明显大于膝和踝关节角度变化曲线斜率。在站稳起立时段(l至m),髋和膝关节角度变化曲线斜率大,踝关节和躯干角度变化相对稳定。

图6 上挺阶段关节角度“时变图”

上挺阶段保持躯干角度略微前倾且相对稳定,有利于腰背部肌群的激活。在下蹲时段,下肢关节屈曲速度快,将给予杠铃一定的上推力,有利于支撑动作的完成[32]。廖秋云在下蹲时段,髋和膝关节屈曲角速度快,这为其箭步式支撑的发力时段提供了必要前提。有研究认为,当杠铃重量较大时,髋关节角度和膝关节角度的变化将大于踝关节角度的变化[33]。伸髋的爆发力与挺举高度呈显著正相关,弓步腿的髋和膝关节爆发力与挺举总成绩呈正相关[34]。发力时段,髋关节角速度变化大于膝和踝关节角速度变化,说明更注重伸髋蹬伸发力的特点;在站稳起立时段中,髋和膝关节速度变化快,说明其收腿动作迅速,这将提升其站稳起立时段末的动作稳定性。

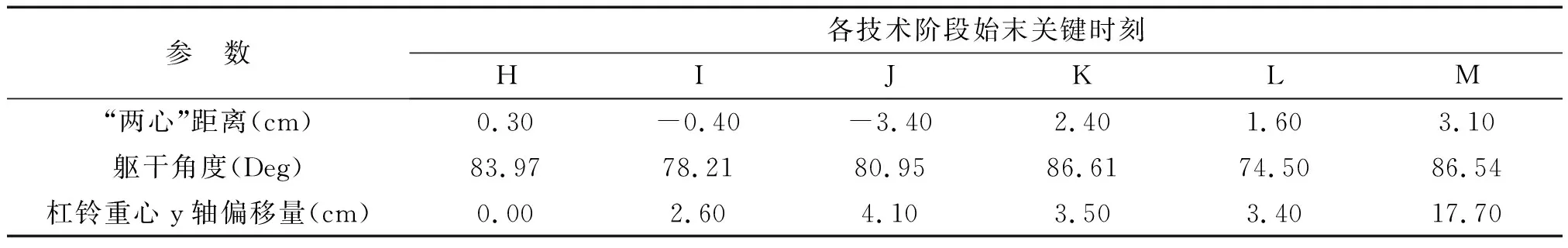

3.2.4 技术稳定性分析。上挺阶段技术稳定性参数主要是:“两心”距离、躯干角度和杠铃重心y轴偏移量。

表6数据表明:整个上挺阶段,杠铃重心始终保持在身体重心前后移动,但移动范围较小(-3.40cm至3.10cm),“两心”距离最大值出现在发力时段(I至J),为-3.40cm;预蹲时段(H至I),最大“两心”距离为-0.40cm;站稳起立时段末M,“两心”距离仅为3.10cm。发力时段,躯干角度变化较小,在78.21deg至80.95deg范围内。上挺阶段,杠铃重心偏向身体重心右侧,过渡时段至下蹲接铃时段(H至L),其杠铃重心向右偏移控制在4.10cm内,偏移范围较小;杠铃重心的最大偏移量出现在站稳起立时段末,向右偏移值达17.70cm。站稳起立时段末,髋和膝关节角分别为170.66deg和175.79deg。

表6 上挺阶段技术稳定性参数

表7 上挺阶段运动学参数

“两心”距离小,意味着杠铃重心与人体重心在水平方向上的距离就短,则杠铃对人体的阻力矩就小,这是举重技术“近”的特征[21,27,32,35]。廖秋云在上挺阶段,“两心”距离控制比较理想,表明其上挺技术比较稳定。杠铃重心在左右方向上的偏移量小,表明其左右两侧的力量和发力均衡。在发力时段,躯干适度前倾有利于动员腰腹肌群参与支撑,合理的躯干角度应保持在75.00deg至80.00deg之间[37]。廖秋云躯干角变化在合理范围之内,且变化幅度相对恒定,这是其箭步式支撑技术的优势。在站稳起立时段末,杠铃重心出现较大的向右偏移,这可能与其箭步式支撑右腿收腿动作不完全有关,导致右侧肢体偏低,杠铃重心右移,建议进行左右侧肌肉体量测试评价。

4 结论与建议

廖秋云是女子举重55kg级世界顶尖选手,也是该级别挺举世界纪录保持者。在比赛现场进行定点定焦摄像的方法进行运动学捕捉,诊断其打破世界纪录的挺举技术动作的关键环节,为备战东京奥运会及举重训练提供科技支撑。主要结论如下:

4.1 提铃至胸阶段,廖秋云握距较宽,准备姿势合理。引膝时段,杠铃速度持续增加,并未出现发力过早的情况,动作完成质量高。发力时段,躯干角度保持80.27deg至77.62deg之间,且采用伸髋发力的方式,有利于腹背肌群发力。接铃时段,体现出屈髋屈膝的特点,杠铃回落距离为身高的19.61%,属于合理的杠铃回落距离。

4.2 上挺阶段,过渡时长为4.7s。上挺准备姿势站距的调整,增大了支撑面积,有利于上挺动作的稳定。预蹲制动时间为0.22s,预蹲制动时间占预蹲时间比例为47.83%。下蹲接铃时段,杠铃回落距离为9.80cm,支撑的稳定区域较大,这是箭步式上挺的技术优势。发力时段,两心距离控制在3.10cm内,属于理想距离。站稳起立时段末,杠铃向右偏移达17.70cm,提示其右下肢收腿及支撑可能存在隐患。

4.3 整个挺举过程,廖秋云身体重心和杠铃重心始终保持较近,上挺阶段两心变化为-3.40cm至3.10cm。杠铃回落距离合理,发力点准确。下肢三大关节角度变化趋势合理,其两次发力均采用伸髋发力的方式,这是其技术特点和优势所在。

4.4 廖秋云挺举技术优势明显,但其成绩仍具有上升空间。需要注意优化挺举动作的时间结构,缩短过渡时间,避免额外的能量消耗。缩短预蹲制动时间,提升下肢离心收缩转向心收缩的能力。站稳时段的杠铃横向偏移过大,提示进行左右侧肌肉体量测试评价,并加强弱侧肌肉力量训练。