论戏曲电影的叙事修辞

蓝 凡

(上海大学 上海电影学院,上海200072)

一、引言

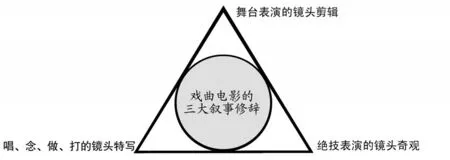

戏曲电影——戏曲片,是电影的一种特有片种,是除歌舞片外唯一以影片中的一种艺术元素命名的电影类型。或者说,戏曲片是电影中唯一具有鲜明中国民族特色的电影类型,是中国电影或者说是华语电影对世界电影的最重要贡献之一。①需要说明的是,作为一种通俗称呼,戏曲电影是一种泛称,它在大多数情况下指的是戏曲电影片,即戏曲片,但有时候也是戏曲片和戏曲舞台纪录片甚至是戏曲文献片的统称。本论文专论戏曲故事片,不包括戏曲舞台纪录片和戏曲文献片以及戏曲动画片。顾名思义,戏曲电影不是用胶片记录的舞台表演,而是戏曲与电影这两种艺术形态相结合的结果。换言之,戏曲电影是一种以戏曲式的影像动作来叙事的艺术。在这里,以戏曲式的影像动作来叙事是戏曲电影在叙事上与戏曲的舞台动作、电影的影像动作的根本区别。换句话说,戏曲电影化叙事是戏曲电影存在的本质,即用戏曲电影特有的观念、方法和手段,来创造形象(影像)从而叙事。在这种意义上说,舞台表演的镜头剪辑,唱、念、做、打的镜头特写和绝技表演的镜头奇观,是戏曲电影叙事的三大特殊修辞,也可以说是戏曲电影的金字塔叙事三原则——一种超稳定的叙事修辞原则(见图1)。

二、舞台表演的镜头剪辑

舞台表演的镜头剪辑是戏曲电影生成的最基本文法,也是戏曲电影获得的戏曲性和电影性的双重叙事意义。

剪辑作为叙事文法的影像连接,使电影的运动影像具有了真正的叙事功能。“电影的艺术手段就是剪辑、摄影机运动、声音和场面调度(画框内各种元素的组织)。”[1]90“两部影片可以在情节和表演等方面完全一样,但由于剪接手法不同,结果可能塑造出两个完全不同的人物,揭示出两种完全不同的生活面貌。”[2]19因为剪辑使电影的时间和空间最终摆脱了它们在人的生存世界和存在世界中的逻辑关系而成为创造的影像精神世界。剪辑被概念化地称作“蒙太奇”,②蒙太奇,原为组合、装配之意。在电影中,它既指镜头组接的艺术技巧,又指由剪辑而获得的艺术效果,而且在很多国家及很多场合,蒙太奇就是剪辑的同义语,指电影声像素材的分解、重组工作。实际上,已经把剪辑的概念作了理念上的扩大和定向化——从后期剪辑扩展到了前期的“装配”。在这种意义上说,电影剪辑是电影生产的一道重要工序,也可以说是电影制作的主要组成部分及重要一环:完成电影叙事的重要手段和叙事的文法。“是剪辑使电影术最终过渡成电影艺术,它用节奏和运动将一个个场景、镜头和画面组织起来。”[3]

显然,作为叙事文法的影像剪辑,成为电影叙事——组织情节、结构时空、安排节奏和塑造人物的最主要手法。所以,巴拉兹·贝拉说:“蒙太奇(即灵活地结构影片的画面素材)是一种独特的、全新的和创造性的艺术。”[2]35

有趣的是,尽管戏曲的舞台表演本没有这种剪辑的空间,但戏曲与电影的结合却给了其在叙事上这种蒙太奇的可能性和可行性。问题是,剪辑或是蒙太奇,既要保证镜头与镜头组接的自然、连贯、流畅,又要突出镜头内的舞台表演的叙事效果。这是表演与剪辑的双重功能的辩证统一,是剪辑技巧运用于戏曲表演叙事的基本原则。在这里,叙事与表现、分镜头(导演设计)与蒙太奇(镜头剪辑)是同一事物的两个方面。前者是意图,后者是实施。

换句话说,当戏曲舞台表演的连场形式(故事、情节和细节通过正场、过场、圆场、转场、吊场以及大场、小场等的连接完成),一场即一个动作的点线形态(戏曲的舞台表演以一场一个基本动作为主要特征)和虚拟的舞台时空表现(通过唱、念、做、打来创造舞台时空和转换舞台时空)这三大最本质的艺术特征,被拍摄成可以剪辑的镜头后,就具备了电影的“分镜头的后期工作”的功能。这样,经过初剪、复剪、精剪以至于综合剪等步骤,同样赋予了戏曲的舞台表演从镜头到场景、段落,再到全部舞台表演的组接,从而使戏曲舞台表演的叙事——故事和情节的处置以及细节的展开,同时具有了舞台表演和后期剪辑这样两种叙事表达的力量。这是戏曲与电影的融合所产生的最奇妙的艺术变量,“蒙太奇一般都在剪辑室组接完成,而不是写在剧本里”。[4]在这里,对戏曲电影来说,与其说蒙太奇是一种语言,毋宁说是戏曲电影的一种全新的叙事修辞和文法。

图1 戏曲电影的三大叙事修辞示意图

(一)戏曲舞台分场连接的镜头化

中国传统戏曲的点线串珠式结构,其意义在于以点线串并的结构形式,将故事段落和情节事件打碎成无数的小颗粒(点),再用线将之纵向串并起来,让事件(点)在线中按顺序排列而发展,即中国传统戏曲的情节、冲突和场面都以点状的形式出现并受线性排列的规范。①中国戏曲的结构是一种分场的结构形式,一台戏一般由大场、小场、正场、过场等组成,“把一个戏分成若干回——其实就是场”。(欧阳予倩:《谈文明戏》,载《中国话剧运动五十年史料集》第一辑,中国戏剧出版社,1958年,第98页)其意义在于运用连场的形式(所以戏曲行话中,又俗称编剧本为“打场子”),将故事段落和情节事件打碎成无数的小颗粒,再用线将之纵向串并起来,让事件在线中顺序排列而发展,所谓“曲之章法”,“累累乎端如贯珠”。([清]刘熙载:《艺概·词曲概》,1978年,上海古籍出版社)例如《白蛇传》,昆曲、京剧、川剧、汉剧、梆子、越剧等都有这个剧目,剧情也大致相同。《白蛇传》的矛盾冲突是从法海破坏白素贞和许仙的婚姻开始的,依照西方戏剧的板块接进结构,这应是故事的开端。但中国戏曲却采取了“有头有尾”的纵向发展线,在法海出场之前,戏从白素贞、小青下山游西湖遇见许仙开始,然后是许仙在西湖边借伞给白素贞,隔天又取伞,再是定情、结亲、开设保和堂药店等一系列情节。从“下山”“游湖”,中经“借伞”“结亲”“惊变”“盗草”“索夫”“水斗”,直到“断桥”,剧情的发展是一条连绵不断、波浪曲折的线。在舞台的呈现上,这种点线结构以往是用“捡场”和“二道幕”的形式完成。被转换成影像后,镜头的衔接就接替了“捡场”和“二道幕”的功能,这在当今的戏曲电影中——无论是大陆的戏曲片还是港台的戏曲电影(譬如邵氏的黄梅调电影)都已经成为常态。

当然,具有新的美学意义的是,这种分场连接的镜头化不仅替代了“捡场”和“二道幕”的功能,而且在镜头的转换过程中,使时空的转换具有了新的价值。譬如在京剧电影《曹操与杨修》中,通过“跟镜头”的转换,士兵提刀的急促行走,不但呈现了舞台空间的转换,还表达了事件的突然与紧急。

更为有趣的是,镜头剪辑还赋予戏曲电影一个重要作用:使舞台的表演能自如地交替使用叙述的角度。如从演员的客观叙述转到人物内心的主观表现,或者通过人物的眼睛看到某种事态。这种镜头蒙太奇的交替使用,使得传统戏曲的舞台表演具有更强的视听效果的表达,在某种程度上放大了戏曲舞台表演的美学意义。譬如在沪剧电影《挑山女人》中,镜头的蒙太奇转换已经不是简单的场与场的转换,而是叙述角度的转换:同样是刚上山的“挑山女人”镜头,前者类似于舞台观众眼中的“挑山女人”,后者则是“剧中人”眼中——心目中的“挑山女人”。(见图2)这种镜像效果完全放大和突破了戏曲舞台与观众之间的“固定”表演,从而获得了电影剪辑意义上的蒙太奇叙事修辞功能。对剧情的推进来说,其效果是全新和震撼的。

显然,镜头的转接赋予“连场”以叙事意义,舞台分场连接的镜头化——分场的镜头蒙太奇:从戏曲点线的时间连接(过场戏等)到有意义的分场镜头连接——蒙太奇的意义,使简单的时空转换成为有叙事意义的剪辑,从而给予戏曲电影分场结构新的美学意义。

(二)戏曲动作冲突连缀的镜头化

图2 观众眼中的“挑山女人”(左)和“剧中人”眼中的“挑山女人”

在中国传统戏曲中,一系列的动作被化为大大小小的单体动作,按顺序作线性的排列,一个场子基本就是一个中心动作,以完成一次矛盾的冲突。例如《西厢记》的“游殿”“联 吟”“闹 道 场”“寺 警”“赖 婚”“听 琴”“闹 简”“赖简”“酬 简”“成婚”“拷 红”“离 别”“惊梦”“神试”“争婚”“团圆”;越剧《胭脂》的“请 医”“慰病”“失 鞋”“犯案”“对 质”“暗 访”“府 判”“拜 会”“复 勘”“寻 思”“请 罪”等 等。即使一些由一至两个场子组成的花部小戏,其结构也基本遵依这种冲突规律。如高腔小戏《借靴》,由“借靴”和“索靴”两场组成。两场戏两个中心动作,一个“借”,一个“索”,完成两次矛盾的冲突。与西方戏剧相比较,中国传统戏曲这种冲突的结构特征,带来的是非常特殊的叙事修辞——用连续性的分场形式来“串联”完成点状的动作冲突。非常有意思的是,戏曲与电影的联姻——动作冲突连缀的镜头化,产生的是1加1大于2的结果。换句话说,传统戏曲通过表演来完成的一场一个中心动作和冲突的分场修辞的能指,引入了电影的镜头化修辞而成为具有新意义的能指,这就使演员表演的舞台动作,作为镜像之后是可以分拆与重新组装的——“场”的意义上的动作剪辑。“蒙太奇:通过不同镜头的切换和滑动,形成一种无缝隙的电影;同时也是把电影不同的部分汇集成一个艺术整体的创造性叙事技巧。”[5]显然,对一场一个动作的镜头处理,赋予了分场新的镜头内意义——影像连接的丰富性(跳接等)和动作剪辑的新意义。

依据法国哲学家亨利·伯格森的观点,人类观看运动的事物是一种绵延行为,即人类观看到的动作,实际上是将静态的动作连缀成绵延不断的动态画面,就如电影的影像是由一帧一帧静止的画面组成,当它的播放速度达到一秒24帧时,人们就以为它是动态了。戏曲的分场结构,将场的动作一个一个向前推进,这是一种舞台表演的绵延行为,对观众来说,则是一种舞台框架(无论是传统戏台还是“三面墙”的现代戏台)内的绵延观赏——演员的表演动作绵延不断。但当这种舞台的表演动作被拍摄成电影后,演员舞台动作的交织,可以单个分解与衔接,就使舞台表演具有了神奇的新功能——动作冲突连缀的镜头化,分拆的帧的影像动作可以通过重叠、化入、省略、延迟等镜头处理,产生类比联想的审美效果,从而给观众新的审美意义,增强了戏曲表演在动作上的不可思议性。

这里特别要提到镜头剪辑的省略。作为电影修辞的剪辑,省略可以说是一种电影叙事最现代的表达方式。省略剪辑,就是一般所谓的紧凑剪辑,即同一动作内容可通过镜头的转换来省略其间不必要的过程,但仍然能延续动作的连贯流畅。“省略是最现代的手法,它铸就了好莱坞的表达方式。在欧洲电影以及美国成熟的当代电影中,省略已成为电影现代化的最特殊的标志。”[6]正是有了影像的省略,才使电影有了自己特有的叙事能力。对于戏曲电影来说,戏曲舞台唱、念、做、打的动作表演,由于被转化成了可以剪辑的影像,这就赋予表演动作省略的可能性和可行性。这样,戏曲观众本来面对的是舞台表演的一系列动作的反复展开,到了戏曲电影中,却可以依据叙事的需要,进行一定程度上的删减、压缩和简化——一种电影意义上的蒙太奇省略。虽然,中国传统戏曲讲究“有话则长,无话则短”,但将常态需要三四个小时的舞台演出,转换成一般不超过两个小时甚至100分钟的电影,这种“动作冲突连缀的镜头化”的省略,是完全必要的。在这种意义上来说,电影的放映篇幅和观影场所的特殊性,比起戏曲舞台的演出,在时间上要更为简洁。

可见,这种从舞台表演到镜头的省略,在一定程度上是剪辑(蒙太奇)给予的。省略剪辑说明了镜头间动作的连贯,并非是完全生活化的,而是电影化的——这是戏曲电影的新叙事修辞:为了叙事的需要而压缩或延伸时间的可能性与必要性。①“詹姆斯·威廉姆斯(1855-1933)原先是个药剂师,他在1899年发现,为了让观众明白一个动作,电影的叙事其实没有必要将整个过程都记录下来,在一段表现赛船的电影中,威廉姆斯只在比赛开头和结束中间插入了一个镜头,这是电影史上第一次真正运用节选省略的蒙太奇表现手法。”([德]格尼玛拉:《电影》,白春、桑地译,黑龙江美术出版社,2001年,第36页)

(三)戏曲虚拟时空转换的镜头化

俗话说,“说书人的嘴,唱戏人的腿”,中国戏曲依靠唱、念、做、打来转换舞台的时间和空间,构成了中国戏曲最本质的特征。这是中国戏曲的舞台风格,也是中国戏曲的叙事修辞。戏曲演员在舞台上的只言片语和轻歌曼舞,都代表了舞台时空的转换——这就是中国戏曲虚拟表演的精髓:景在演员身上。①阿甲曾说:“景在戏曲中仅是一种装饰、点缀而已。演员并不依靠布景的真实感吸引到生活的境界里去。戏曲的景都是超出舞台的空间以外的,这样在表演上就更自由些,免得被真山真水所限制。既没有景,或用风格化的景,就更需要具有想象的能力,更重要的,是将这种想象的图景,用自己的身段动作鲜明地表现出来。如果你头脑中的丰富想象,不能用你的形体把它形象地表现出来,那这种想象只是一种无影无踪的东西。表现内心的活动,是要有方法的,不是像生活中那样自然地流露。这样舞台的虚构才是可信的。”(阿甲:《戏曲导演工作中的几个问题》,载《戏曲表演论集》,上海文艺出版社,1962年,第222 页)从戏曲的虚构来阐述演员表演的虚拟问题,可见虚拟的内涵是极其丰富的,对虚拟的理解也是十分多元的。唯其如此,戏曲舞台上演员表演的以鞭代马,圆场涮步的千山万水等,不仅显现了中国戏曲表演的魅力,也显现了戏曲的叙事奥秘。所以程砚秋说:“戏曲与欧洲歌剧不同,它本来不用布景,表演是写意的,不像话剧那样接近生活的。如以桨代船、马鞭代替马等。但更重要的是以动作、舞蹈来表现它。如开门、关门,上楼、下楼,高山、大江,风雪,草木、花卉,白天、黑夜,可以说,剧中人所处的环境、时间、条件等,一切都是通过动作舞蹈来说明、来介绍。”[7]焦菊隐也认为:“中国戏曲虚拟动作的主要意义,就是所有客观的东西,都使它通过人物的表演显示出来。观众通过角色的表演,承认客观东西存在,演员用他自己的生活经验再把它加以补充,务必使观众信服。”[8]

非常有意思的是,电影蒙太奇最神奇的地方,也在于使电影的叙事不受时间、空间的限制,一个弹指可以穿梭上下千万年,一个化出化入,可以把时间跨度拉大到几十年甚至无限远。蒙太奇的这种叙事作用,改变了叙事的常规性(现实性)。②最佳的范例是库布里克执导的科幻片《2001 太空漫游》。这部根据克拉克的科幻短篇小说《哨兵》改编而成的科幻电影,前20 分钟没有一句对白,画面是数百万年前人类的始祖猿猴的洪荒生活场景,当争强斗胜的猿猴为争夺食物而战胜对手后,快乐地将兽骨抛向空中,镜头追逐着在半空中翻滚的兽骨——突然变成了20 世纪的太空船,这一影像动作的转换,成了电影史上最经典的蒙太奇技法之一:一个兽骨翻滚,数百万年的时光就被瞬间“抹去”,从数百万年前的原始洪荒直接“跳进”了20世纪后的高科技未来文明。正如巴拉兹·贝拉所说:“即使是最简单的叙述性的剪辑(它的唯一目的只在于把若干镜头按照其逻辑顺序排列成一个足以清楚说明影片故事的段落),也多少已经是一种艺术创造了。”[2]128

但矛盾的是,戏曲的时空转换是“虚拟”的,电影的时空转换却是“实在”的——非虚拟的,戏曲电影要解决的是如何达到这种矛盾的平衡与统一。实践证明,从早期戏曲电影开始,就展开了这种“虚拟”与“实在”的矛盾统一的探讨。譬如“虚拟”表演与“实在”时空的镜头“叠化”:跑圆场的“山”的叠镜头,水上行舟的“水”的叠镜头,挥鞭骑马的“山岖小路”的叠镜头等。但最有意思的是,传统戏曲通过唱、念来转换时空的“虚拟”表演,通过叠加镜头的处理,也产生了“虚实相生”的新的审美功能。在这里,不仅是“唱戏人的腿”,连“说书人的嘴”也有了电影镜头的意义——戏曲反观式的审美与电影正观式的审美就此达到矛盾的有条件统一。①电影的画面时空是纯粹物质的,是对真实景物的影像存在;中国戏曲则是美学的,传递的是美学意义上的信息,它的舞台时空在一定意义上是美学天地。中国戏曲舞台的时间和空间却并不独立存在,它与演员的唱、念、做、打共存。中国戏曲舞台一旦脱离了具体的唱、念、做、打——演员的表演,就只剩下一块一无所有的面积,它具有长、高、宽的三维空间,却没有舞台的时空。所以,戏曲与电影在时空观念上的不同,其本质并不在于运动与固定,假定与非假定。两者在本质上的区别是:戏曲要求观众采取反观的审美方式,其归属在人;电影则要求观众采取正观的审美方式,其归属在物。从另一角度说,戏曲的时空环境是表现性的,电影则是再现性的。或者说,戏曲是一种空间的艺术,电影则是一种空间中的艺术。所谓条件,即戏曲的“虚拟”表演所“拟”的意像,与电影画面的“实”的景像,达到了有机的融合。《李逵负荆》中李逵下山一段,角色边走边唱:“可正是清明时候,却言风雨替花愁。和风渐起,暮雨初收,俺则见杨柳半藏沽酒帘,桃花深映钓鱼舟。更和这碧粼粼春水波纹绉,有往来社燕,远近沙鸥。”原本观众通过角色在戏曲舞台上的唱,想象的是暮春景色:飞着的燕,钓鱼的舟,杨柳桃花,春水酒帘,现在“用”真实的景物镜头,剪辑串联,将观众的“想象”之景“锁”在了镜头之中,从而达到“景随唱转”的效果。如果要作比喻的话,戏曲电影的这种镜头剪辑可以说是对生活现实的两次“重组”:戏曲舞台表演对生活现实的第一次重组,影像镜头对戏曲表演的再次重组,蒙太奇“利用这种机会来模铸、扭曲、形塑、分割和重构现实,它们完全按照编剧、导演、剪辑的想象来重组现实。从此以后,电影获得了自己的生命”。[9]无疑,两次重组的再创造带来了艺术上的新魅力。

当然,这种舞台表演的镜头剪辑,难度非常之大,稍有不慎即弄巧成拙。现在许多戏曲电影将演员的虚拟表演放在一个“固定”的实景之中进行,因之而招来了不少的诟病,这是值得我们认真探讨的。

二、唱、念、做、打的镜头特写

特写镜头是电影极其重要的艺术修辞手法之一。有些电影学者认为:“特写镜头作为艺术中一种新的空间向度的结果,有力地冲破了电影与戏剧的联系。”[10]30但有趣的是,恰恰相反,特写在戏曲电影中获得了极其充分的新意义空间,中国戏曲的唱、念、做、打就是一种程式表演,因此,程式表演的镜头特写也成为戏曲电影最常态化的修辞手法。

对电影来说,特写镜头也被称为魅力镜头,是作为语言单词的影像的“放大”,它主要是对身体的特写、人脸的特写②西方从中世纪中叶以后,肖像画,特别是脸部肖像画就已经成为绘画主要种类;照相发明以后,人像照成了摄影最广泛的题材;电影发明后,脸部特写则成为电影叙事的主要修辞手法之一,在电影中,脸部特写其实是身体的最集中体现。以及物体细部的特写,③就人物方面说,中景镜头是将画面取至脚,中近景镜头到大腿一半处,近景镜头到腰部或者胸部,特写镜头则到颈项,大特写是将脸上某一部分如眼睛、嘴、唇等独立出来。是为了表现人物对物体的反应,即指物体的特写——反应后的身体表现的变化。所以在英语中,对物体的特写又称插入镜头。

巴拉兹·贝拉在《电影的精神》(1930年)和《电影,一门新艺术的本性和演进》(1948 年)这两部著作中,曾比较西方戏剧与电影的差别。他认为,相较于电影,西方戏剧的观看是全场面、距离固定和视角固定的,电影的镜头剪辑恰恰相反,表现出的是选择的场面、非固定的距离和视角,“按照一定的顺序把镜头连接起来,其中不仅是各个完整场面的互相衔接(场面不论长短),并且还包括最细致的细节画面,这样,整个场面就仿佛是由一大堆形形色色的画面按照时间顺序排列而成的。”[2]18有意思的是,戏曲的舞台对观众来说是固定的,但演员的表演对观众来说却是不固定的。这是因为,戏曲观众不是正观式地看待客观世界,而是反观式的,即观众必须从舞台角色的主观世界看客观世界。换句话说,中国戏曲舞台是一种“无墨之墨”“无笔之笔”。明代画家沈颢在《画塵》中说绘画之妙在于“令人得之楮笔之外”,这正好拿来形容中国戏曲舞台表现的妙处:它通过舞台的角色表演,将客观环境与内心的反应等,统统“形之于外”(归结为演员表演上的唱、念、做、打),然后观众再通过这种“形之于外”的角色表演而反观感受到客观环境与内心反应。而当戏曲与电影融合后,戏曲表演的这种特点,反而给戏曲电影一种新的用武之地——程式表演的镜头特写,为戏曲的动作展现带来了新的美学维度。

(一)强化了戏曲程式表演的表现——戏曲程式表演的功能

特写镜头对戏曲银幕形象的某一方面作极其夸张的放大,使镜头给这一戏曲动作的刻画——无论是静止还是动态,都带来了新的审美冲击。“‘特写镜头’表现了受限制的画面的真正优点。特写的细节越小,它在银幕上出现时就越显得大。特写不仅能帮助艺术家把远景镜头中看不清楚的东西加以扩大——例如,珠泪盈盈的眼睛,蹲在屋角落里的小老鼠,而且能从整体中突出表现某些特点。电影艺术家常常利用某些诸如此类的细节来引入新的场面。”[11]

在这里,当电影的叙事修辞成为戏曲电影的叙事修辞后,戏曲舞台的观看全场面、距离固定和视角固定的特点,就有了突破的可能性——只有电影才会有的特写叙事效果,成为戏曲电影的特写叙事效果。譬如传统戏曲中短打武生戏经常应用的程式表演“非天十三响”,演员用手掌在胸、肘等处连续、急促地拍打十三响,以表示夜行前的整饬装束。在戏曲表演中,观众观看的全场面、距离固定和视角固定是不变的(即使是坐在第一排),但在戏曲电影中,将画面处理成了特写镜头,不仅一下子改变了全场面、距离固定和视角固定的观看方式,而且由于强化了程式动作的表演性,突显了不同角色之间,因情景、时间和性格不同,在表演上的差异性,从而更突显了“非天十三响”这种程式表演的可看性,而且还强化了戏曲行当在流派表演上的力量。

显然,戏曲表演的诸多程式,如走边、起霸、趟马、打出手等,都是如此,不胜枚举。

(二)放大了戏曲程式表演的细部——戏曲程式表演的魅力

巴拉兹曾说:“如果没有特写,我们就不可能用肉眼或是在日常生活里看到这个世界。”[2]56电影特写对叙事细部的描述,是电影化叙事的必要组成元素。在戏曲电影中,特写镜头则成为展现戏曲程式表演魅力的必要叙事手段。

最有代表性的是戏曲的脸谱表演。

脸谱是中国传统戏曲净行和丑行中,用以显示人物性格特征的一种“勾脸”化装艺术。其本身就是中国戏曲“以一求多”的形式创造特点之一。从唐代的舞蹈“代面”①南北朝和隋唐的舞蹈节目。北齐兰陵王高长恭勇武而貌美,自以为不能使敌人畏惧,遂戴面具出战。见南宋叶廷珪《海录碎事·音乐部》。开始的面具,就逐渐演变出千变万化、色彩图案各异的脸谱。演员用各种色彩在面部勾画出一定的图案,为的是方便观众对角色人物的识别。当电影的特写镜头对准了这种有意味的戏曲脸谱后,就已不仅仅是行当角色的细分化了,更重要的是,让观众能更清楚地看到演员去除了面具的“固定化”后而获得的脸部表演的自由,从而使观众获得了各式脸谱的勾画艺术与演员脸部的表演艺术这样的双重审美。在这里,电影特有的“微相”表演,巧妙地转换成了戏曲电影的有魅力的叙事表演。

根 据 公 式(1):Pd = 1.732×6×25×0.806=217.2kW,即采用风门控制时的实际功率为217.2kW。

这是因为,将一张脸谱的脸或一双眼睛放大到足以占据整个银幕,使这种物像在不同的景观层次产生的审美效果,放大了戏曲脸谱艺术和脸谱表演的魅力:首先,不仅消除了观众在观察和感知戏曲脸谱审美时的距离障碍,拉近了观者与审美对象之间的距离,提高了对脸谱表演的认知度,就如巴拉兹·贝拉所说,“我们能在电影的孤立的特写里,通过面部肌肉的细微活动看到即使是目光最敏锐的谈话对方也难以洞察的心灵最深处的东西”;[2]54其次,放大和集中聚焦的形象细部和动作细节,使人的感官产生极其强烈的感知上的“通感”和“移感”。我们甚至可以这样说,平时观众在戏院所不能或不清晰观看到的戏曲演员的脸谱表演,在戏曲电影中得到了“重生”。对观众来说,这是一种真正的“脸谱”的表演。“特写能使我们看到一个手势的某种平时从未引起过我们注意的特质——某种往往比任何面部表情都更有表现力的特质。”[2]44“特写镜头始终是对电影观众产生情绪感染作用的冲击力最强的手段之一。”[10]29譬如京剧电影《曹操与杨修》中,曹操(尚长荣饰)将他微颤的手,放在杨修肩上的特写镜头,给了观众情绪上的极度强烈暗示,这正可以说是戏曲电影获得的叙事修辞的魅力。

(三)锁定了戏曲程式表演的所指——戏曲程式表演的想象

戏曲的程式表演,作为符号系统,一般都带有一定的形式感和内容的指向性,也就是其能指和所指的特定对应性。俗话说,“外行看热闹,内行看门道”,一般戏曲观众(更不要说新的观众),对戏曲程式表演的这种内容指向性,并不太明了。譬如“走边”,演员在舞台上的疾走一般表示剧中人的夜间潜行。但“走边”有不同的表演形态,在不同的剧目中,表现的内容也各不相同。如:表现单人疾行的称“单边”;两人同行的称“双边”;多人齐走的称“群边”;沿着河边走的称“水边”;用锣鼓伴奏的称“响边”;仅用堂鼓伴奏的称“哑边”。在戏曲电影中,这时候的特写镜头就起到了事半而功倍的效果。这是因为,特写镜头事先锁定了戏曲程式表演的所指,即锁定了戏曲程式表演的想象——在一般情况下,表演的特写镜头与叠加的景象渲染,会强化影像动作的这种诱导性作用。

不仅如此,应用特写镜头能将观众的注意力集中到演员所认为应该引起注意的放大细部和集中细节上来,形成一种被动式的观者凝视/凝听,从而集中调动观戏者形象感受的想象力和理解力,强化观戏者从身体层面到精神层面的交流作用。①这是因为:“我们的眼睛,如同其他动物的眼睛一样,是一整套视觉系统的组成部分,此系统针对动物运动类型的不同,特别是针对我们人类运动类型的不同,而产生不一样的反应。我们会以极其细微的分辨力去读解人们的面孔:面孔具有表现性,而且也被人们看作具有表现性的。双腿、双臂、躯干、双手、手指具有不同的形状和节律,其在机体结构中行使着不同的功能,并且承担着不同的意义。”([加]弗朗西斯·斯帕肖特:《舞蹈哲学:动静中的身体》,载[美]彼得·基维主编《美学指南》,彭锋等译,南京大学出版社,2008年,第239页)“特写的技巧……使其中最细小的细节也获得了深度和戏剧生命,它并不借助于任何外部事件,就使一个简单的情境或环境充满了戏剧性的紧张。”[2]78无论是近镜大特写,还是中镜特写画面,都会造成视点的冲击力——在运用各种推拉镜头和机位的移动后,造成的是因速度、节奏、时间和对比等而产生的特写震撼——不仅在日常生活中所不易见到的“细部”的公开“窥视”,更在于一种大与小、巨与细的物象对比;尤其是一些特定细部的定格特写,如双眼、双手、双脚以及身体的某个隐秘部位,其更具叙事上的修辞效果:影像的叙事价值不仅得以完成,而且还得到了无限可能性的放大。“电影的特殊任务是抓住并通过特写来突出展现刚一露头的足以促进或改变剧情发展方向的重要力量。”[2]219这 就 是特 写 作 为叙 事 修 饰 的 依据。所以说,特写的逻辑不仅仅是放大的逻辑,而且还是变异和创新的逻辑,制造影像差异的逻辑。放大的是原型,获得的却是原型以外的东西。

显然,特写镜头的应用赋予戏曲电影的戏曲性一种新的表达维度。在这里,不仅仅是唱、念、做、打的镜头特写具有了微相表演的功能,因为特写镜头主要与空间有关,它将镜头的运用,从全镜头推向中镜和近镜,是一种舍弃全部突出局部的镜头处理,从而改变了舞台表演与观众之间固定的观赏距离和视角,赋予戏曲电影强化和放大唱、念、做、打的舞台表演新效应,即便传统戏曲的经典程式,如打背躬、上下场、上下楼、大段唱腔等,在运用特写镜头处理后也产生了新的美学意义,能使观众对戏曲程式表演的认识和理解,有了一个更为简洁方便的途径。

三、绝技表演的镜头奇观

对于电影来说,奇观无非是指:有些景观在人类的世界中无法看到与听到,而只有在电影中才能看到与听到,这就是电影的奇观,这是在人类所有的艺术样式(类型)中,仅电影(后来的电视)才具备的功能,或者说一种电影才有的叙事修辞。

正是在这种意义上,如果说剪辑是电影化叙事特有的文法,特写是电影化叙事特有的句法,那么,奇观就是电影化叙事特有的词法。影像奇观性是特殊语言的影像特技,“电影作为‘奇观’在本质上是一个高度技术的产物。”[12]特别是电视在世界范围内普及后,作为电影化三大修辞之一的奇观性,随着技术的进步,其作用已变得日益重要,甚至被提升为一种修辞美学:作为特殊语言的奇观,已不仅是简单的依赖电影技术的魔力声光,而是复杂的魔力美学。这是电影随着技术与商业的变化而产生的应变性改变。从《超人》《恐龙》《龙卷风》《天地大冲撞》《泰坦尼克号》《星球大战前传》《黑客帝国》《哈利·波特》《后天》《2012》《卧虎藏龙》到《英雄》等,电影的叙事化奇观,不仅将电影在时空上的创造力发挥到了极致,更是让世人观看到了一个不可能的影像世界。①奇观性一直存在于电影的发生与发展中。乔治·萨杜尔在《世界电影史》中,描述了世界各国电影在奇观性上的争奇斗艳,“炸弹爆炸、手枪不住射击、柩车飞奔、脚踢屁股、幽灵、阴谋家、卧车、郊区、救火车、狂欢的婚礼”,电影一直试图“发现一个意想不到的世界”。电影理论家伊芙特·皮洛在《世俗神话》中曾这样感叹:“电影的唯一宗旨似乎就是令人眼花缭乱,使人心醉神迷,用美轮美奂的布景引人入胜,以洋洋大观的场面征服人心。”好莱坞之所以在20世纪中后期迅速脱颖而出,其中一个很重要的原因,就在于借助电影技术,尽最大可能有效发挥了电影的奇观叙事的功能。当这种最技术性的电影叙事修辞成为戏曲电影的一种内在需求后,便促使其发生了历时性的叙事变化:早期的绝技镜头奇观、影像时期的虚幻场景奇观和技术时代的“子弹”虚拟奇观。

(一)早期电影的绝技镜头奇观

绝技表演是中国戏曲程式表演的一种,它存在于戏曲的全部唱、念、做、打之中。

从早期记录电影《定军山》开始,唱、念、做、打中的绝技就成为国人首要关注的对象。在后来渐趋成型的戏曲电影中,绝技更成为电影人最热衷的叙事手段之一。诸如高难度的打出手②简称“出手”。以一个角色为中心,同其他几个角色相互配合,作抛掷传递武器的特技,以形成各种舞蹈性的惊险场面。、踢枪、耍髯口、趟马、喷火以及变脸等等,都成为戏曲电影竞相推崇的奇观镜头——或近镜头,或定格,或慢镜头等。武侠电影《火烧红莲寺》中的口吐飞剑和古装片《西厢记》中的骑笔飞行,都体现了这方面的追求。

绝技镜头可以说是戏曲电影最早借鉴的叙事手法——修辞。它将戏曲表演的绝技作了放大、闪接、分解等镜头处理,凸显了绝技的观赏功能,使得观众对戏曲绝技表演从一成不变的观赏,转到了被动的、有选择的奇观观看——一种导演给定的被特定处理的观赏,这无疑是戏曲电影叙事的新魅力。

(二)影像时期的虚幻场景奇观

如果说绝技镜头奇观是单一的舞台表演动作的镜头处理,虚幻场景奇观则可以说是对绝技镜头奇观的一种场景延深。

其实,在中国戏曲的发展历史上,明末“灯彩戏”刘晖吉女戏《唐明皇游月宫》,民间戏班的《目连救母》,清末民初海派京剧的机关布景以及影戏合演,③“我们又在九亩地新舞台办过连环戏。什么叫连环戏呢?这是把一部戏分而为二:一半在银幕上映,另一半在舞台上演。凡舞台上不容易演的,如高山、大川、铁路、轮船以及名胜风景等等背景都用电影来拍摄;而室内的戏大部分都在台上实演。这并非电影与舞台剧各演半部。乃将一部戏分成五六节,设如第一节为电影,则电影的末一镜头映完,顿时电灯一亮,银幕卷起,台上的就接演下去。演完第二节时,电灯一暗,银幕下垂,第三节的电影又开始了。如此,每一部戏总有五六次交替。这玩意儿,在日本称‘连锁剧’,我们就译为‘连环戏’。”(徐半梅:《话剧创始期回忆录》,北京:中国戏剧出版社,1957年,第120页)都出现过追求舞台上的场景奇观。而从电影传入中国以后,场景奇观也很快成为国人孜孜以求的叙事手段之一。

但从真正意义上的戏曲电影开始,电影的虚幻场景奇观成为可以实现的一种现实,也成了电影人导演戏曲电影常用手段。

譬如传统戏曲中的很多梦境表演,如《牡丹亭》《樱桃梦》《人兽关》中的梦境,传统戏曲舞台上是用“睡梦神”作引导,表示其后的表演属梦境。“睡梦神”一般“头戴知了巾,口戴黑吊搭”,手持睡镜。①见[明]陈与郊:《樱桃梦》,万历四十四年(1616)刊本。清代李玉所撰传奇《人兽关》第二十九折“冥中证誓”:“(净持刀急上)……等他五更入朝,出其不意,刺他便了。正是恨小非君子,无毒不丈夫。(睡介,小净扮睡魔持镜上)……桂薪忘恩负义,违背誓言,当受恶报,今因欲杀尤舅,心神昏乱,不免乘此引入冥途,显其因果,便彼省悟。(将镜引净介,净作梦中惊起介)。”拍摄成戏曲电影后,镜头的场景奇观就可直接弥补舞台表演的不足,使得从入梦到梦境的场景奇观更通俗易懂,并且景象更具梦幻感。

又如早期黄梅戏电影《天仙配》中的天宫奇景,现今越剧电影《白蛇传》里水漫金山中的水与蛇奇景,粤剧《柳毅传书》中的海龙皇宫奇景,都展现了在戏曲电影中舞台上所不能实现的场景奇观。这无疑是电影的声光影像所带来的叙事便利。

在这里,多种镜头语言的运用赋予了戏曲“机关布景”式的再现与突破——镜头的不同景别(远、大全、全、中、近、特写),技巧(叠印、叠化、淡出、淡入、划出、划入、分割画面、黑格),摄影机的各种运动(推、拉、摇、移、跟、升、降、俯、仰),光影气氛(影调、色调),构图,造型,变格(降格、定格),特技,自然环境与景物的变化等,创造了一种镜头式的“机关布景”效果,从而改变了景在演员身上的戏曲美学常规,使戏曲舞台的奇观性在电影中发生了一定程度的逻辑变量:摄像的机位奇观与戏曲表演虚拟奇观相结合的可能性;快慢镜头的奇观处理与戏曲程式演唱奇观相结合的可行性;电影后期制作的奇观化与戏曲“一桌二椅”替代式处理的可观性。

(三)技术时代的“子弹”虚拟奇观

数字技术被引入电影的胶片制作后,使电影生产发生了质的变化——影像表达的无中生有和无所不能成为真正的可能。正是由于高新科技手段的引入,才使电影生产了自己的新概念——诸如“子弹时间”“延缓时间”“停滞时间”和“偷梁换柱”空间等等特有影像奇观的另类表达。②如果说在20 世纪末,诸如“子弹时间”等影像奇观的另类表达还属原创,至今则已经非常普遍。在1998 年摄制的《黑客帝国》中,“子弹时间”还是个非常原创性的影像特效。它用120 架尼康照相机,按照电脑预先编程好的顺序和时间间隔,围绕被拍摄对象拍照,然后再把各个角度拍到的照片全部扫描进电脑,由电脑对相邻两张照片之间的差异进行虚拟修补,这样就获得360度镜头下拍摄对象的连贯、顺滑的动作,最后由电脑将连贯的动态图像与背景融合,才有了“子弹时间”这个奇观镜头。影片中的其他大量超级慢动作画面,包括“延缓时间”和“停滞时间”效果的拍摄,也被沃卓斯基兄弟称为“子弹时间摄影术”(bullet-time photography)。

无疑,数字技术在戏曲电影中的应用,赋予戏曲的绝技表演更多的展示新空间和观赏的新经验。传统戏曲的一些舞台表演绝技,如扫堂乌龙绞柱、僵尸、高台筋斗、云里翻、翘翎、推椅加官、撑桌旋子、前桥踢枪、后桥踢枪等,通过电影镜头的另类表达,使得观众对这类表演获得了全新的审美享受和观赏经验:平时舞台上瞬间即逝的绝技,通过“子弹时间”“延缓时间”“停滞时间”和“偷梁换柱”等镜头处理后,不仅让观众“看”到了一个不一样的绝技表演,而且还创造了一个不一样的绝技世界,一个在舞台上靠演员完全不能“实现”的镜头绝技奇观——在高度、速度以及难度上创造的新绝技世界。譬如高台筋斗的高度和难度,以及由此带来的惊险度,大大超出舞台观看想象力数倍。相信不久的将来,随着影像数字技术和AR、VR 技术应用的普及化,一定会产生一种特殊的戏曲电影绝技奇观的叙事修辞语言。

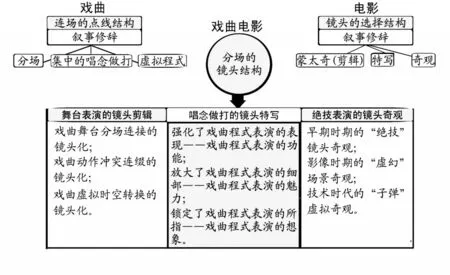

图3 戏曲电影的叙事修辞内容示意图

可见,戏曲表演特有的绝技艺术,在电影多视点、多角度的拍摄,各种高度的仰拍,多种速度的慢放和从剪辑到合成所制造的影像幻觉,使之拥有了近乎无限的可能性,展现了全新的审美效果,从而将舞台的绝技表演表现得淋漓尽致,使观众目不暇接。

四、余论

修辞是语言使用过程中利用多种手法和手段实现尽可能好的表达效果的一种语言活动。一种好的表达,具有准确性、可理解性和感染力等特点,并且符合表达目的、表达适度和适合对象。

将电影叙事的修辞——蒙太奇、特写和奇观,横移进戏曲的舞台表演之中,在这种状况下,首先遇到的是戏曲写意与电影写实的矛盾对立,而戏曲电影的最终解决之道正存在于这种矛盾的统一之中。

近百年的中国电影发展历程,对戏曲电影进行了艺术和市场两方面的尝试与实践,打破了法国著名电影导演布列松认为舞台剧不能与电影结合的魔咒——舞台艺术和影像艺术在艺术本质上根本就不存在任何融合的可能性,“舞台剧和电影书写结合只会共同毁灭”,[13]7“用两种艺术结合而成的手段不可能有力地表现什么,要么全是一种,要么全是另一种”。[13]25但从一定意义上说,戏曲写意与电影写实的矛盾对立是绝对的,统一是相对的,这是因为,作为传统艺术的戏曲本身,有着自身的艺术衍变和随着社会发展而变革的双重特性。

历史经验说明,戏曲与电影的结合,既是不同的艺术类型之间的结合,也是艺术类型适应社会及自身生存的一种方法和途经。就这种意义上说,戏曲电影既是艺术自身的变革,也是艺术适应社会的变革。

戏曲艺术的叙事修辞与电影镜头的叙事修辞的相融,产生了奇特的效果,并构成了戏曲电影最具有功效和审美意义的叙事修辞。

可以这样说,戏曲电影将传统的戏曲舞台表演引入电影,是为戏曲进入高科技和数字化打开了应有之门。戏曲电影为跨界艺术类型的融合做了有益的尝试,是传统艺术类型利用高科技进行再叙事的典范。

电影叙事修辞的镜头剪辑的全新意义、特写镜头的“微相”表演和影像奇观的镜头语言,都能给戏曲的银幕创作带来一种超乎想象的审美效果。正是戏曲与电影相结合而产生的这种新的叙事修辞,才能跨越20世纪三四十年代以来大陆戏曲电影以及香港黄梅调电影的历史局限,创造出一种具有跨世纪新美学的戏曲电影类型(见图3)。

戏曲电影的特殊性和艺术规律是相辅相成的,甚至规律就依附在艺术的特殊性之中。戏曲电影在戏曲与电影结合上存在着的矛盾,其因由就是戏曲舞台与电影影像在对待特殊性上的这种巨大矛盾。所以,特别要注意中国传统戏曲在与电影融合中保护和保留戏曲基本艺术特征和美学原则的必要性。对于中国戏曲表演来说,唱、念、做、打的表演,其最终的目的都是为了创造人物——凡是不与表演者发生关系的对象,即角色不对之产生情感,引起反应、感受的对象,一般不会作表演上的反应。①例如同样是抬轿行路,在京剧《锁麟囊》中用布幔制成的轿,不采取虚拟动作,菁仙戏《春草闯堂》中却完全虚去轿,用虚拟动作表现抬轿赶路的全过程。原因就是:在《锁麟囊》中,薛湘灵出嫁坐轿,和对象(轿)不发生感情上的联系;在《春草闯堂》中,却在通过轿的上坡下坡、过滩转弯,一会儿慢悠悠,一会儿急匆匆,形象地反映出春草一路上磨磨蹭蹭思量对策的心情:她一会儿嫌轿走得快,一会儿嫌轿走得慢,抬轿的虚拟动作与人物感情性格的发展是浑然一体的。可见,这里的虚拟动作主要不是用来表现坐轿、抬轿,而是为了表现抬轿、坐轿以及坐轿、赶路的神情(心情、意志、感情等)。又如在中国戏曲中,手持红烛上场一般不采用虚拟动作。但在某些剧中,或是为了表现夜晚寻找东西的焦虑心情,或是一阵风吹来怕风吹灭了烛火的惊怕之状,就采用手持烛火的虚拟动作。中国戏曲表演的这条美学原则,是戏曲唱、念、做、打最基本的一条原则。

作为电影的一个类型,戏曲电影的功用并不在于仅仅记录了戏曲舞台的表演,更在于对电影类型的创新。②田汉早在1937 年评周信芳的京剧电影《斩经堂》时就说:“中国的旧戏有一最大的特点就是‘场面的自由’。上下古今,东西南北的事,说到哪里,演到哪里,不受背景限制。但这个特点却是和电影艺术相同的。不,旧戏是不用背景而获得自由的,电影却是在性质上可以自由自在地运用任何背景。这一点,电影对于旧戏有绝大的补充。”(田汉〈《斩经堂》评〉,《田汉全集》第十七卷,石家庄:花山文艺出版社,2000年,第372页。原载《联华画报》第九卷第五期,1937年2月)如何将电影的叙事修辞完美地运用在具有特殊民族风格的戏曲叙事上,在坚持戏曲叙事修辞的基础上,创造性地发挥电影作为工业的现代叙事品格,是戏曲电影必须走通的途径。